Основные факторы производства — это те, без которых вообще невозможно производство. Они необходимы всегда, в любую эпоху и в любой стране. К основным факторам относятся труд, капитал, земля. Труд — это совокупность знаний, умений и навыков, физических и интеллектуальных способностей человека, т.е. — рабочая сила, необходимая для производства продукта. Этот фактор называется личным фактором, так как он связан с человеческой личностью.

Второй фактор — вещественный. Это - средства производства, необходимые для изготовления благ. Средства производства есть совокупность средств труда и предметов труда и в рыночной экономике называются капиталом. Средства труда — все то, с помощью чего человек создает новые предметы, К средствам труда относятся станки, машины, оборудование, приборы, инструменты и пр. Предметы труда — это все то, на что направлена энергия человека, это — вещества природы, уже прошедшие первичную обработку и превратившиеся в сырье, материалы, топливо и пр.

Земля (природные ресурсы) — все естественные, природные ресурсы, вовлеченные человеком в процесс производства. К ним относятся полезные ископаемые, сельскохозяйственные угодья, а также леса, вода, воздух, участки под производственные и жилищные нужды.

|

|

|

В современных условиях выделяют и четвертый фактор — предпринимательство, способность к предпринимательству. Предпринимательская способность — это способность принятия решения и способность рисковать. Это особая, организующая деятельность человека, показывающая его способность в выборе вариантов поведения. Предпринимательство — это постоянный поиск новых форм, способов и решений в организации производства.

3. Потребности и ресурсы, их взаимосвязь. Основные проблемы использования ограниченных ресурсов.

Потребности людей это нужда в чем-либо, которая для конкретного человека должна погасить несоответствие между желаемыми и фактическими условиями жизнедеятельности.

Потребности образуют свою особую систему.

По субъектам все потребности делятся на индивидуальные, семейные, коллективные, национальные (государственные) и общечеловеческие.

По объектам потребности подразделяются на материальные, культурные (духовные эстетические) и нравственные (духовные этические).

По сферам проявления выделяются потребность в труде, потребность в рекреации (отдых, восстановление трудоспособности); потребность в общении; потребность в развитии (изменении) целевых установок.

По целевому назначению потребности подразделяются на физиологические (пища, вода, одежда, жилье, воспроизводство рода); потребность в человеческих контактах (дружба, любовь, уважение и пр.); потребность в саморазвитии, в совершенствовании всех возможностей и способностей человека. Именно эта потребность проявляется в законе возвышения потребностей, суть которого заключается в объективной необходимости развития потребностей человека в процессе его существования в материальном мире.

|

|

|

По степени удовлетворения различают низшие и высшие потребности. Низшие (первичные) — это материальные потребности, которые удовлетворяются в первую очередь и могут быть удовлетворены. Высшие (вторичные) потребности — это социально-духовные, которые в принципе безграничны.

Общие свойства потребностей:

а) необратимость потребностей — они изменяются только в одном направлении — в сторону роста;

б) с ростом благосостояния доля расходов на первичные потребности сокращается, а на вторичные — растет (закон Энгеля). Установлена закономерная связь: чем выше доход человека, тем меньше удельный вес расходов на продукты питания и материальное обеспечение;

в) высшие потребности отдельного человека и всех людей в принципе неудовлетворимы (безграничны);

г) потребности выступают внутренним импульсом деятельности человека.

Итак, потребности людей многообразны и бесконечны.

Вторая сторона противоречивого факта — ограниченность ресурсов. Хозяйственные ресурсы — это все природные, людские и произведенные человеком потенциальные элементы, которые можно использовать для создания вещей, предметов и оказания услуг. Структура ресурсов представляет собой два подразделения: базовые и производные. Базовые ресурсы включают природные, материальные и трудовые. Природные ресурсы — это естественные силы и вещества (земля, недра; водные, лесные, биологические и климатические), которые могут быть возобновляемыми и невозобновляемыми, исчерпаемыми и неисчерпаемыми. Материальные ресурсы — это все средства производства (реальный капитал) - созданные человеком. Трудовые ресурсы — это население страны в трудоспособном возрасте, т.е. люди, способные создавать блага.

Производные ресурсы — это то, что присоединяется к базовым ресурсам по мере развития экономики. Например, финансовая система, информационные ресурсы, научные ресурсы и т.п.

Основные свойства ресурсов.

1. Ограниченность ресурсов. Ограниченность, как недостаточность ресурсов, делится на абсолютную и относительную. Абсолютная ограниченность — это нехватка, недостаточность ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей людей. Такая ограниченность в основном характерна для природных и трудовых ресурсов. Относительная ограниченность — это достаточность ресурсов для первичных (низших) потребностей. Для них ресурсы относительно безграничны.

2. Мобильность ресурсов. Ресурсы подвижны, то есть могут перемещаться внутри страны и между странами, хотя степень их мобильности различна. Так, мобильность земли — нулевая, труда — низкая, материальных ресурсов — довольно высокая, производных ресурсов — высочайшая.

3. Взаимозаменяемость (альтернативность) ресурсов. Так, станки можно заменить рабочими, а рабочих — станками. Однако эта взаимозаменяемость ограничена.

Таким образом, потребности и ресурсы объективны, взаимосвязаны и противоречивы. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов — два объективных и противоречивых факта. Их взаимозависимость составляет основу всей экономической науки.

В процессе использования ограниченных ресурсов при постоянно растущих потребностях формируются основные экономические проблемы.

1. Проблема выбора ассортимента благ — это принятие решений о том, какие именно блага, какого качества и в каком количестве могут быть произведены из ограниченных ресурсов. В процессе разрешения этой проблемы решается вопрос — что производить из ограниченных ресурсов?

|

|

|

2. Проблема эффективности — это принятие решения о том, с помощью каких ограниченных ресурсов и в каком сочетании, с какими затратами и упущенными возможностями могут быть произведены блага. Это проблема наилучшего использования ограниченных ресурсов и выражается вопросом — как производить?

3. Проблема присвоения ограниченных ресурсов — это проблема распределения благ: кому достанутся произведенные блага, для кого создается продукт, кто и каким способом может присвоить и использовать ограниченные произведенные блага. Эта проблема вызвана вопросом — для кого производить блага из ограниченных ресурсов?

Таким образом, соотношение потребностей и ресурсов формирует три основные проблемы использования ограниченных ресурсов: что, как и для кого производить из ограниченных ресурсов.

4. Собственность в системе экономических отношений. Типы и формы собственности, их эволюция.

5. Экономические системы хозяйствования. Сущность и условия возникновения товарного хозяйства.

6. Товар как экономическая категория. Полезность, стоимость, цена. Теории формирования рыночной цены товара.

7. Деньги, их происхождение, сущность и функции. Современные формы денег.

8. Рынок, его сущность и функции. Принцип "невидимой руки". Структура и инфраструктура рынка.

Рынок — это совокупность всех торговых сделок, совершаемых в хозяйстве за определенное время. При этом сделки могут быть как непосредственно-товарными (бартерными): Т – Т, так и товарно-денежными сделками, когда обмен товарами опосредуется деньгами: Т — Д; Д — Т.

Целевое назначение рынка состоит в выполнении следующих функций.

Воспроизводственная функция. Воспроизводство — это устойчивое повторение производства, распределения, обмена и потребления. Товарный обмен соединяет исходное действие (производство) с конечной целью (потребление) и обеспечивает дальнейшее движение, создает импульс к повторению производства.

|

|

|

Саморегулирующая функция. Рынок способен осуществлять как бы невидимое, автоматическое регулирование, соединяя различные экономические интересы. Производители и продавцы, добиваясь собственной выгоды, одновременно обеспечивают интересы потребителей в лице покупателей товаров. Действия их словно направляются «невидимой рукой рынка». Сила конкуренции направляет стремление к личной выгоде таким образом, что это стремление автоматически и непроизвольно обеспечивает интересы общей выгоды. Концепция «невидимой руки рынка» заключается в том, что производитель может максимизировать свою прибыль только в том случае, если его товар будет максимально нужен потребителям. Преследуя свой корыстный индивидуальный интерес, каждый производитель работает на достижение общественного интереса.

Стимулирующая функция. Свободный рынок автоматически обеспечивает устойчивое освоение достижений технического прогресса. Стихийное формирование равновесной рыночной цены стимулирует техническое и технологическое развитие производства, рост производительности труда, повышение качества товаров, снижение издержек производства. Конкуренция заставляет фирмы переходить на самые эффективные и новейшие технологии производства. На конкурентном рынке неспособность некоторых фирм использовать самую экономичную технологию производства означает сокращение их прибыли по сравнению с другими конкурирующими фирмами,

Саморегулирующая функция. Рынок способен осуществлять как бы невидимое, автоматическое регулирование, соединяя различные экономические интересы. Производители и продавцы, добиваясь собственной выгоды, одновременно обеспечивают интересы потребителей в лице покупателей товаров. Действия их словно направляются «невидимой рукой рынка». Сила конкуренции направляет стремление к личной выгоде таким образом, что это стремление автоматически и непроизвольно обеспечивает интересы общей выгоды. Концепция «невидимой руки рынка» заключается в том, что производитель может максимизировать свою прибыль только в том случае, если его товар будет максимально нужен потребителям. Преследуя свой корыстный индивидуальный интерес, каждый производитель работает на достижение общественного интереса.

Стимулирующая функция. Свободный рынок автоматически обеспечивает устойчивое освоение достижений технического прогресса. Стихийное формирование равновесной рыночной цены стимулирует техническое и технологическое развитие производства, рост производительности труда, повышение качества товаров, снижение издержек производства. Конкуренция заставляет фирмы переходить на самые эффективные и новейшие технологии производства. На конкурентном рынке неспособность некоторых фирм использовать самую экономичную технологию производства означает сокращение их прибыли по сравнению с другими конкурирующими фирмами, которые применяют новейшую технику и технологии.

Санирующая функция. Рынок автоматически исключает‚ из сферы предпринимательства всех неумелых, некомпетентных неудачливых производителей. Образно говоря, свободный рынок как живой организм самоочищаясь, проводит «санобработку» и регулирует «обмен веществ» в экономике.

Распределительная функция. Свободный рынок регулирует структуру национального хозяйства путем автоматического распределения капитала по отраслям. Повышенный спрос на определенные товары вызывает повышенную цену и автоматически привлекает производителей именно в эти отрасли. В результате чрезвычайно быстро исчезает дефицитность любых товаров и, наоборот, угасают те отрасли, чьи товары пользуются все меньшим спросом.

Рынок, выполняя свои функции, приводит к накоплению капитала и расширению производства. Расширение производства, в свою очередь, приводит к снижению рыночных цен на товары и услуги. Возможность свободного входа или выхода из отрасли означает жизненно важную гибкость экономики в условиях свободной конкуренции.

Рынок характеризуется богатой и сложной структурой. Его классифицируют по различным критериям (показателям деления).

По о б ъ е к т а м продаж: рынок потребительских товаров и услуг; рынок товаров промышленного назначения; рынок промежуточных товаров; рынок ноу-хау; сырьевой рынок; рынок труда; рынок ценных бумаг и т.д.

По о б ъ е м а м продаж (или — по географическому положению): местный рынок; национальный; мировой.

По способу проявления экономической власти: свободный, стихийный рынок; монопольный рынок; смешанный рынок.

По видам сделок: спотовый (торговля реальными товарами с немедленной доставкой); срочный рынок (торговля контрактами о будущей поставке).

По степени соблюдения законности: легальные и нелегальные («черные»).

По характеру продаж: оптовый рынок; розничный рынок.

По инфраструктуре: простой, примитивный рынок (без всякой инфраструктуры); среднеорганизованный рынок; высокоорганизованный рынок (функционирование банков, бирж и др. видов инфраструктуры).

Степень развития рынка проявляется через развитие инфраструктуры.

Инфраструктура рынка — это совокупность специализированных организаций и вспомогательных служб, обеспечивающих более эффективное (быстрое и качественное) функционирование рынка. В инфраструктуру рынка входят: банки; страховые компании; биржи (фондовая, товарная, биржа труда); ярмарки; аукционы; магазины, базары и пр. Чем больше таких организаций и вспомогательных служб, тем более высоко организован рынок.

9. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная рыночная цена.

Спрос на рынке. Спрос — это потреб-

ность покупателя, обеспеченная денежными ресурсами (платежеспособностью покупателя). Платежеспособный спрос означает, что потребитель не только желает, но и может купить определенный товар. Платежеспособность покупателя, как правило, ограничена. И перед ним возникает постоянный выбор юк удовлетворить многообразие своих потребностей при имеющейся платежеспособности.

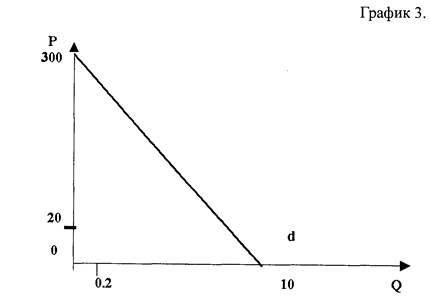

Спрос проявляется в действии рыночного экономического закона — закона спроса. Закон спроса выражает обратную зависимость между ценой и покупаемым количеством товаров. Это — функциональная зависимость, где цена (Р) выступает аргументом, а спрос (Q) — функцией. Чем выше цена товара, тем меньше спрос на него, и наоборот. Такую количественную зависимость можно представить графически, где: Р — цена на определенный товар, например, сыр; — спрос на сыр в кг. (график 3).

Предложение на рынке. Предложение — это ко-

личество товара, которое

могут и хотят продать изготовители. Продавцы на рынке, выражая интересы производителей, будут предлагать тем больше товаров, чем выше на них цена. Закон предложения выражает прямую зависимость между уровнем цен и объемом предложения.

Если цена повышается, то на рынок будет поступать больше товаров, и, наоборот — чем ниже цена, тем меньше предложение.

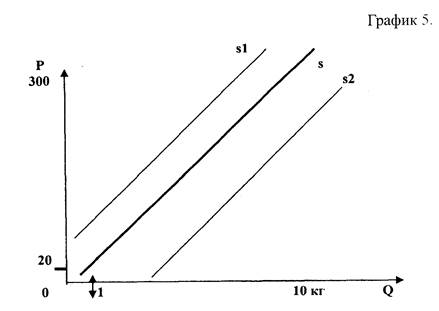

В нашем примере рассмотрим 1 и 3 графы и представим себе поведение другой (противоположной) стороны. Бесплатно свой товар раздавать никто не будет. При цене 20 рублей за один килограмм, может быть продан 1 кг вследствие особой ситуации (жалость к бедняку или крайняя необходимость в наличных деньгах). Но с ростом цен поведение производителей меняется и, при цене в 300 рублей, продавцы готовы затоварить рынок (график 5).

Рыночное равновесие. Соотношение спроса и

Равновесная цена. предложения формирует

определенную рыночную цену.

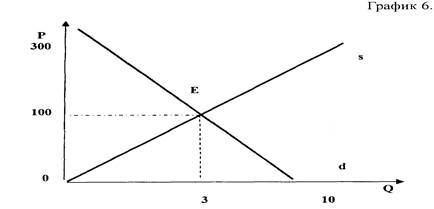

Продавец выходит на рынок со своим вариантом цены, а покупатель приходит на рынок со своим вариантом. Первоначальные (исходные) варианты цен продавца и покупателя, естественно, не совпадают. Однако рынок сближает и объединяет их. Сама сделка купли-продажи может быть осуществлена лишь при условии, что уровень спроса равен уровню предложения, т.е. в основе рыночных отношений лежит равенство между спросом и предложением: D = S. И выходя на рынок со своими вариантами цен, продавец и покупатель попадают под пресс жесткой необходимости такого равенства. Сам факт купли-продажи свидетельствует, что рынок скорректировал поведение и запросы продавцов и покупателей и привел их к соглашению. Избыточный спрос подталкивает цены покупателя к росту до тех пор, пока они не сравняются с ценами продавцов. При этом действует обычная функциональная зависимость: чем больше дефицит (ограниченность, нехватка) товаров, тем выше цена покупателя.

Избыточное предложение, наоборот, снижает цены продавцов до тех пор, пока они не сравняются с ценами покупателей. Это состояние также выражается в функциональной зависимости: чем больше превышение предложения над спросом (затоваривание рынка), тем ниже цена продавца.

Равновесная рыночная цена - это цена такого уровня, при котором спрос равен предложению. На графике цена равновесия находится в точке пересечения кривых спроса и предложения.

10. Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса и эластичность предложения.

Эластичность спроса. Основные изменения

спроса происходят вследствие

изменения цены. Поэтому рассматривают, прежде всего, эластичность спроса по цене.

Степень изменения спроса под воздействием цены называется эластичностью (гибкостью) спроса. Эта изменчивость измеряется коэффициентом эластичности.

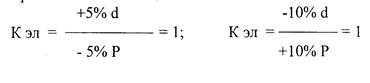

Кэл. = Изменение объема спроса в % / Изменение цены в %.

В рыночном механизме выделяют множество типов (моделей) эластичности спроса:

а) единичная эластичность;

б) эластичный спрос;

в) неэластичный спрос;

г) совершенно неэластичный спрос;

д) бесконечно эластичный спрос.

Выделим основные модели эластичности спроса.

1. Единичная эластичность, когда изменение спрос точно отражает изменение цены:

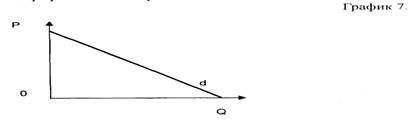

Графическое изображение этой модели:

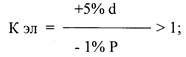

2. Эластичный спрос, когда изменение спроса опережает изменение цены: Кэл > 1. Например,

На графике это выглядит:

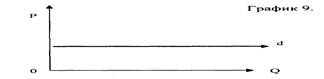

Для более четкого показа следует взять цену неизменной, тогда будет абсолютно эластичный спрос.

Такая ситуация может возникнуть в случае роста доходов или инфляционных ожиданий.

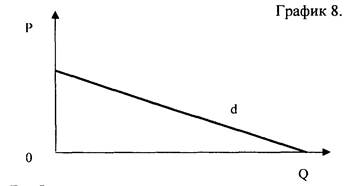

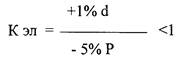

3. Неэластичный спрос, когда изменение спроса отстает от изменения цены: К эл < 1. Например,

На графике это выглядит:

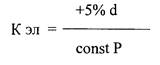

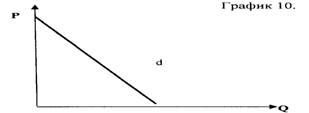

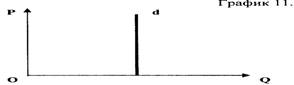

Для отдельных товаров проявляется абсолютно неэластичный спрос, когда спрос постоянен при любом росте цен:

Эластичность предложения. Интенсивность изме-

нений предложения в зависимости

от уровня цены отражается в эластичности предложения. Показателем эластичности предложения служит коэффициент эластичности предложения (Кэл).

Кэл = Изменение предложения в % / Изменение цены в %.

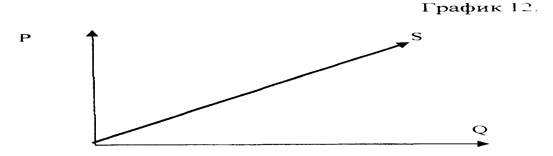

На рынке могут иметь место следующие ситуации. Е д и н и ч н а я эластичность, когда Кэл равен единице. Предложение прямо пропорционально цене. На графике 12 это выглядит следующим образом:

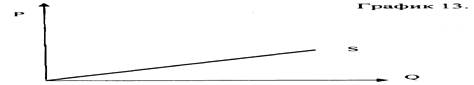

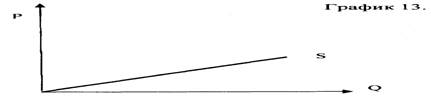

При этом, если в течение длительного времени сохранят и устойчивый рост цен, коэффициент эластичности предложения имеет тенденцию к возрастанию, т.е. — рост производства опережает рост цен. На графике 13 это выглядит:

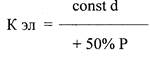

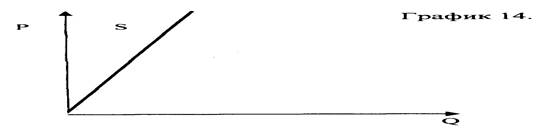

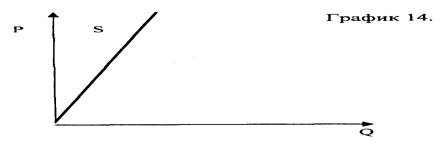

Н е э л а с т и ч н о е предложение, когда уровень предложения слабо или вообще не изменяется с ростом цен и Кэл меньше единицы. Неэластичность предложения может быть вызвана, например, ограниченностью природных ресурсов или неспособностью производства мгновенно реагировать на изменение цен. Графически это выглядит:

При этом, если в течение длительного времени сохранят и устойчивый рост цен, коэффициент эластичности предложения имеет тенденцию к возрастанию, т.е. — рост производства опережает рост цен. На графике 13 это выглядит:

Н е э л а с т и ч н о е предложение, когда уровень предложения слабо или вообще не изменяется с ростом цен и Кэл меньше единицы. Неэластичность предложения может быть вызвана, например, ограниченностью природных ресурсов или неспособностью производства мгновенно реагировать на изменение цен. Графически это выглядит:

11. Конкуренция и ее роль в рыночном механизме. Виды конкуренции.

Конкуренция — это борьба за наибольший доход, это стремление опередить соперника в присвоении наибольшего дохода.

Конкуренция может проявляться только при определенных условиях.

Во-первых, экономическая обособленность факторов и результатов производства. Наиболее четко соперничество за наибольший доход проявляется при частной собственности. Однако и при коллективной собственности борьба за опережение соперника проявляется повсеместно (напр., соревнование корпораций). Конкуренция практически не проявляется лишь в условиях господства общей неделимой собственности (напр., социалистическое соревнование в СССР).

Во-вторых, равные исходные характеристики участников конкуренции. Как в обычной жизненной ситуации не могут соревноваться, например, министр и бомж, студент и генерал, так и в экономической сфере необходимы одинаковые исходные условия хозяйственной деятельности для соперников. Например, Виды Проявление конкуренции многооб -

конкуренции. разно.

Можно классифицировать виды конкуренции по определенным признакам (критериям деления).

По сферам проявления:

а) внутрифирменная конкуренция между работниками за наибольшую зарплату;

б) внутриотраслевая конкуренция между предприятиями (фирмами) за покупателей и, в конечном счете, наибольшую прибыль;

в) межотраслевая конкуренция между предприятиями (фирмами) за наиболее выгодные отрасли и, в конечном счете, за наибольшую прибыль;

г) международная конкуренция между странами объемы мирового рынка.

По способам конкурентной борьбы:

а) ценовая конкуренция;

б) неценовая конкуренция.

По видам рынков:

а) совершенная конкуренция;

б) потенциальная конкуренция;

в) несовершенная конкуренция.

12. Монополия: сущность, виды, причины возникновения. Противоречивые последствия функционирования монополий.

13. Рынок потребительских товаров. Теория потребительского поведения.

14. Рынки факторов производства и их особенности. Основные виды факторных доходов.

15. Издержки производства: понятие, сущность, структура. Необходимость определения экономических издержек.

2015-05-12

2015-05-12 3790

3790