Выпрямителями называются устройства, преобразующие переменное напряжение или ток в постоянный с помощью электрических вентилей.

Основную часть этой задачи во всех выпрямителях решает вентильная группа, которая в современных схемах выполняется на полупроводниковых вентилях: неуправляемых – диодах

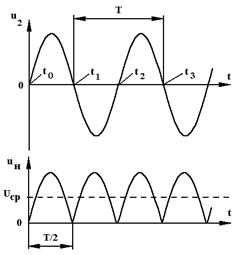

(рис 2) и полууправляемых – тиристорах, по какой–либо из известных схем. При этом вентильная группа всегда преобразует свое входное знакопеременное, например синусоидальное, напряжение  (рис. 3 б), в однополярное пульсирующее выходное напряжение -

(рис. 3 б), в однополярное пульсирующее выходное напряжение -  (рис. 3 б), содержащее постоянную составляющую

(рис. 3 б), содержащее постоянную составляющую  , которая и является основным результатом ее работы. Однако на практике от выпрямителя требуют выполнения еще целого ряда необходимых функций:

, которая и является основным результатом ее работы. Однако на практике от выпрямителя требуют выполнения еще целого ряда необходимых функций:

- согласования уровня входного переменного напряжения питающей сети, например  =220 В, с уровнем постоянного выходного напряжения

=220 В, с уровнем постоянного выходного напряжения  =6 В, необходимого для номинальной работы нагрузки;

=6 В, необходимого для номинальной работы нагрузки;

- фильтрации – снижения уровня пульсаций выходного напряжения;

- стабилизации или регулирования выходного напряжения.

Тогда выпрямитель в своем составе помимо вентильной группы будет иметь входной согласующий трансформатор, сглаживающий фильтр, стабилизатор и схему регулирования выходного напряжения.

В данной работе анализируются относительно маломощные и простые однофазные выпрямители, содержащие входной трансформатор, вентильную группу и сглаживающий фильтр или без него. Поэтому их вентильные группы собраны на полупроводниковых диодах. Последние представляют собой двухслойную  структуру с разделительным–пограничным

структуру с разделительным–пограничным  переходом и двумя выводами: анодом от

переходом и двумя выводами: анодом от  - области и катодом от

- области и катодом от  области. В выпрямителях используется основное свойство диодов односторонняя проводимость, т.е. хорошо проводить ток в прямом направлении и не пропускать в обратном. Управление состоянием (проводимостью) диода осуществляется напряжением внешней электрической цепи. При открывающей прямой полярности этого напряжения

области. В выпрямителях используется основное свойство диодов односторонняя проводимость, т.е. хорошо проводить ток в прямом направлении и не пропускать в обратном. Управление состоянием (проводимостью) диода осуществляется напряжением внешней электрической цепи. При открывающей прямой полярности этого напряжения  , показанной на рис. 2 слева, диод «открывается» и по нему протекает ток

, показанной на рис. 2 слева, диод «открывается» и по нему протекает ток  . Соответственно при обратной полярности внешнего напряжения диод «закрывается», и его ток падает практически до нуля. На рис. 2 видно, что диод на схеме представляется острием стрелки, показывающей направление действия открывающего внешнего напряжения

. Соответственно при обратной полярности внешнего напряжения диод «закрывается», и его ток падает практически до нуля. На рис. 2 видно, что диод на схеме представляется острием стрелки, показывающей направление действия открывающего внешнего напряжения  и протекающего по нему прямого тока

и протекающего по нему прямого тока  .

.

| В зависимости от предъявляемых требований к качеству выпрямленного напряжения и мощности нагрузки применяются различные схемы выпрямите лей: однофазные, многофазные, однополупериодные и двухполупериодные и др. |

|

| Рис.2 |

Однофазные выпрямители используются для питания потребителей небольшой мощности (десятки - сотни ватт).

Однополупериодные выпрямители применяются редко вследствие большой пульсации выпрямленного напряжения.

Более совершенными являются двухполупериодные выпрямители по нулевой или мостовой схемам.

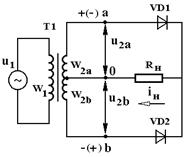

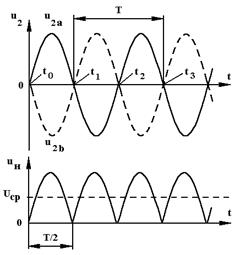

Нулевая схема выпрямителя, т.е. с выводом «нулевой» - средней точки трансформатора Т1 и диаграммы ее рабочих напряжений, показаны на рис. 3 а,б. Верхние диаграммы  и

и  представляют напряжения выходных полуобмоток

представляют напряжения выходных полуобмоток  и

и  трансформатора, а нижняя - напряжение на нагрузке

трансформатора, а нижняя - напряжение на нагрузке

|

|

| а | б |

| Рис. 3 |

В первый полупериод  , когда потенциал точки а положителен, а точки b отрицателен относительно средней точки 0, создается открывающее напряжение

, когда потенциал точки а положителен, а точки b отрицателен относительно средней точки 0, создается открывающее напряжение  для диода VD 1 и закрывающее

для диода VD 1 и закрывающее  для диода VD 2. Соответственно через открытый диод протекает ток цепи: +, а, VD 1,

для диода VD 2. Соответственно через открытый диод протекает ток цепи: +, а, VD 1,  , точка 0,

, точка 0,  , а диод VD 2 остается закрытым.

, а диод VD 2 остается закрытым.

Во втором полупериоде  , когда потенциал точки а отрицателен, а точки b положителен относительно средней точки 0, создается запирающее напряжение

, когда потенциал точки а отрицателен, а точки b положителен относительно средней точки 0, создается запирающее напряжение  для диода VD 1 и открывающее напряжение

для диода VD 1 и открывающее напряжение  для диода VD 2. Соответственно диод VD 1 становится закрытым, а через диод VD 2 протекает ток цепи: +, b, VD 2,

для диода VD 2. Соответственно диод VD 1 становится закрытым, а через диод VD 2 протекает ток цепи: +, b, VD 2,  , точка 0,

, точка 0,  .

.

В оба полупериода  и

и  ток по нагрузке

ток по нагрузке  проходит в одном направлении – справа налево, создавая однополярное пульсирующее напряжение

проходит в одном направлении – справа налево, создавая однополярное пульсирующее напряжение  с постоянной составляющей

с постоянной составляющей  . Последнюю можно вычислить, как среднюю арифметическую величину функции

. Последнюю можно вычислить, как среднюю арифметическую величину функции  на интервале ее повторяемости

на интервале ее повторяемости  .

.

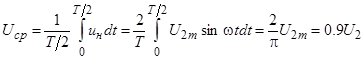

,

,

где  и

и  - соответственно амплитудное и действующее значения напряжений выходных полуобмоток

- соответственно амплитудное и действующее значения напряжений выходных полуобмоток  и

и  трансформатора Т 1.

трансформатора Т 1.

Достоинством схемы является относительно малое количество диодов – 2, а недостатком – обязательное использование трансформатора, причем с выводом средней точки во вторичной обмотке.

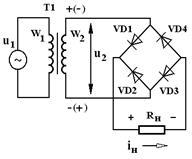

Мостовая схема выпрямителя с диаграммами рабочих напряжений показана на рис. 4 а,б. Она содержит входной согласующий трансформатор Т 1 и четыре диода VD 1- VD 4, соединенных в мостовую ячейку, к одной диагонали которой подсоединена выходная обмотка трансформатора  , а к другой нагрузка -

, а к другой нагрузка -  .

.

Выходное напряжение трансформатора  в течение первого положительного полупериода

в течение первого положительного полупериода  с полярностью плюс на верхнем выводе обмотке

с полярностью плюс на верхнем выводе обмотке  и минус на нижнем (на рис. 4 а показано без скобок) является открывающим для диодов VD 1 и VD 3 и создает ток по цепи: «плюс» верхнего вывода

и минус на нижнем (на рис. 4 а показано без скобок) является открывающим для диодов VD 1 и VD 3 и создает ток по цепи: «плюс» верхнего вывода  - VD 1 -

- VD 1 -  - VD 3 – «минус» нижнего вывода

- VD 3 – «минус» нижнего вывода  .

.

|

|

| а | б |

| Рис. 4. |

Во втором отрицательном полупериоде  напряжение

напряжение  имеет противоположную полярность (показано на рис. 4 а в скобках), является открывающим для диодов VD 2, VD 4 и создает ток по цепи «плюс» нижнего вывода

имеет противоположную полярность (показано на рис. 4 а в скобках), является открывающим для диодов VD 2, VD 4 и создает ток по цепи «плюс» нижнего вывода  - VD 2 -

- VD 2 -  - VD 4 - «минус» верхнего вывода

- VD 4 - «минус» верхнего вывода  . В оба полупериода ток нагрузки

. В оба полупериода ток нагрузки  течет по ней в одном направлении – слева направо, создавая однополярное пульсирующее напряжение

течет по ней в одном направлении – слева направо, создавая однополярное пульсирующее напряжение  (рис. 4 б) с постоянной составляющей

(рис. 4 б) с постоянной составляющей  . Оно аналогично по характеру изменения выходному напряжению

. Оно аналогично по характеру изменения выходному напряжению  нулевой схемы (рис. 3 б), поэтому имеет тот же уровень постоянной составляющей

нулевой схемы (рис. 3 б), поэтому имеет тот же уровень постоянной составляющей  при условии равенства выходных напряжений трансформаторов этих схем

при условии равенства выходных напряжений трансформаторов этих схем  .

.

Достоинством мостовой схемы выпрямителя является возможность ее работы без трансформатора, если не требуется выполнения функции согласования по уровням входного и выходного напряжения. Недостатком считается использование относительно большого числа диодов – четырех.

Качество выпрямителя принято оценивать коэффициентом пульсаций, представляющим собой отношение амплитуды первой (основной) гармоники выпрямленного напряжения  к постоянной составляющей

к постоянной составляющей  :

:

.

.

Рассмотренные выше выпрямители имеют  =0.67. Между тем, для питания электронной аппаратуры требуется выпрямленное напряжение с более низким коэффициентом пульсации

=0.67. Между тем, для питания электронной аппаратуры требуется выпрямленное напряжение с более низким коэффициентом пульсации  .

.

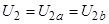

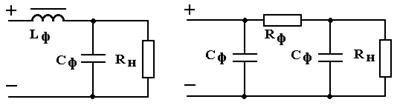

Для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения применяются сглаживающие электрические фильтры. Простейший фильтр состоит из конденсатора, включенного параллельно

нагрузке (рис. 5 а), или дросселя, включенного последовательно с нагрузкой (рис. 5 б).

| ||

| а | б | |

| Рис.5 |

При параллельном подключении к нагрузке  фильтрующего конденсатора

фильтрующего конденсатора  напряжение последнего становится выходным напряжением всего выпрямителя

напряжение последнего становится выходным напряжением всего выпрямителя

.

.

|

| Рис. 6 |

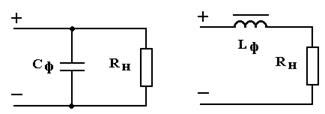

Из приведенного выше анализа работы выпрямителей

(рис. 3 а, б и рис. 4 а, б) видно, что они вырабатывают для выходной цепи -  пульсирующее положительное напряжение

пульсирующее положительное напряжение  , приведенное на рис. 6 штриховой линией. При включении выпрямителя в момент

, приведенное на рис. 6 штриховой линией. При включении выпрямителя в момент  под действием возрастающего входного напряжения

под действием возрастающего входного напряжения  конденсатор

конденсатор  начинает заряжаться и его напряжение

начинает заряжаться и его напряжение  (на рис. 6 показано сплошной линией) соответственно возрастает, но с определенной инерцией, обусловленной постоянной времени цепи заряда

(на рис. 6 показано сплошной линией) соответственно возрастает, но с определенной инерцией, обусловленной постоянной времени цепи заряда  , где

, где  - емкость фильтра, а R внутреннее сопротивление выпрямителя, равное сумме сопротивлений всех участков по его цепи постоянного тока: активного сопротивления задействованной выходной обмотки трансформатора Т 1, сопротивления открытого диода или диодов (для мостовой схемы) и сопротивления соединительных проводов. По отдельности и вместе это относительно малые сопротивления в доли или единицы Ом. В результате постоянная времени заряда

- емкость фильтра, а R внутреннее сопротивление выпрямителя, равное сумме сопротивлений всех участков по его цепи постоянного тока: активного сопротивления задействованной выходной обмотки трансформатора Т 1, сопротивления открытого диода или диодов (для мостовой схемы) и сопротивления соединительных проводов. По отдельности и вместе это относительно малые сопротивления в доли или единицы Ом. В результате постоянная времени заряда  конденсатора

конденсатора  представляет собой относительно малую величину и его напряжение

представляет собой относительно малую величину и его напряжение  с малой задержкой «следует» за напряжением выпрямителя

с малой задержкой «следует» за напряжением выпрямителя  . Последнее в момент достижения амплитуды

. Последнее в момент достижения амплитуды  реверсирует направление своего изменения и в момент

реверсирует направление своего изменения и в момент  пересекает сверху вниз более инерционное напряжение конденсатора

пересекает сверху вниз более инерционное напряжение конденсатора  , далее оставаясь уже меньше его

, далее оставаясь уже меньше его  . Разность

. Разность  является запирающим фактором для диодов выпрямителя. С закрытием диодов разрывается цепь заряда конденсатора

является запирающим фактором для диодов выпрямителя. С закрытием диодов разрывается цепь заряда конденсатора  , который дальше разряжается через нагрузку

, который дальше разряжается через нагрузку  . В обычных выпрямителях сопротивление нагрузки на один - два порядка превышает их внутреннее сопротивление

. В обычных выпрямителях сопротивление нагрузки на один - два порядка превышает их внутреннее сопротивление  , а значит, аналогично будут соотноситься и постоянные времени заряда

, а значит, аналогично будут соотноситься и постоянные времени заряда  и разряда

и разряда

и наклоны этих участков диаграммы напряжения конденсатора

и наклоны этих участков диаграммы напряжения конденсатора  -

-  и

и  -

-  .

.

Первый зарядно-разрядный цикл завершается в момент  , когда напряжение выпрямителя

, когда напряжение выпрямителя  во втором своем полупериоде

во втором своем полупериоде  достигает напряжения конденсатора

достигает напряжения конденсатора  и начинает новый его зарядный интервал

и начинает новый его зарядный интервал  .

.

В целом «пилообразная» диаграмма напряжения конденсатора  имеет заметно меньший уровень пульсаций по сравнению с исходной диаграммой выходного напряжения выпрямителя без фильтра

имеет заметно меньший уровень пульсаций по сравнению с исходной диаграммой выходного напряжения выпрямителя без фильтра  . В этом и проявляется сглаживающее действие С - фильтра

. В этом и проявляется сглаживающее действие С - фильтра  .

.

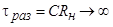

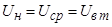

Далее удобно проследить влияние изменения сопротивления нагрузки  на фильтрующую способность конденсатора. Так с ростом сопротивления до режима холостого хода

на фильтрующую способность конденсатора. Так с ростом сопротивления до режима холостого хода  соответственно будет увеличиваться и постоянная времени разряда

соответственно будет увеличиваться и постоянная времени разряда  , т.е. участки разряда конденсатора

, т.е. участки разряда конденсатора  и

и  станут горизонтальными, таким образом напряжение конденсатора

станут горизонтальными, таким образом напряжение конденсатора  , возрастая на участках заряда

, возрастая на участках заряда  ,

,  ,… и не меняясь на участках разряда

,… и не меняясь на участках разряда  ,

,  ,… через несколько полупериодов входного напряжения

,… через несколько полупериодов входного напряжения  достигнет его амплитудного значения

достигнет его амплитудного значения  и далее остается неизменным. В результате вышеизложенного конденсатор

и далее остается неизменным. В результате вышеизложенного конденсатор  понизил до нуля уровень (коэффициент) пульсаций выходного напряжения, став идеальным фильтром, и повысил среднее значение выходного напряжения до амплитуды входного сигнала

понизил до нуля уровень (коэффициент) пульсаций выходного напряжения, став идеальным фильтром, и повысил среднее значение выходного напряжения до амплитуды входного сигнала  .

.

При уменьшении сопротивления нагрузки соответственно на участках разряда  ,

,  ,…. понижается постоянная времени

,…. понижается постоянная времени  и круче спадает напряжение конденсатора

и круче спадает напряжение конденсатора  . На участках же заряда

. На участках же заряда  ,

,  ,….. крутизна нарастания

,….. крутизна нарастания  остается практически неизменной. В результате увеличивается коэффициент пульсаций напряжения конденсатора, т.е. ухудшаются его фильтрующие свойства, и понижается среднее значение выходного напряжения

остается практически неизменной. В результате увеличивается коэффициент пульсаций напряжения конденсатора, т.е. ухудшаются его фильтрующие свойства, и понижается среднее значение выходного напряжения  . При дальнейшем снижении сопротивления нагрузки, например до малого значения внутреннего сопротивления выпрямителя

. При дальнейшем снижении сопротивления нагрузки, например до малого значения внутреннего сопротивления выпрямителя  , диаграмма напряжений конденсатора

, диаграмма напряжений конденсатора  практически вплотную приближается к диаграмме напряжения выпрямителя

практически вплотную приближается к диаграмме напряжения выпрямителя  , т.е. практически полностью исчезает фильтрующая способность конденсатора. Эффективность работы конденсаторного фильтра оценивают коэффициентом сглаживания

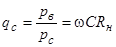

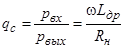

, т.е. практически полностью исчезает фильтрующая способность конденсатора. Эффективность работы конденсаторного фильтра оценивают коэффициентом сглаживания

,

,

где  и

и  - коэффициенты пульсаций выпрямителя без и с С – фильтром; w - частота пульсаций выходного напряжения выпрямителя.

- коэффициенты пульсаций выпрямителя без и с С – фильтром; w - частота пульсаций выходного напряжения выпрямителя.

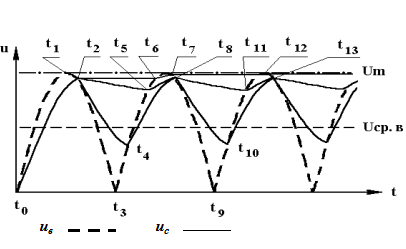

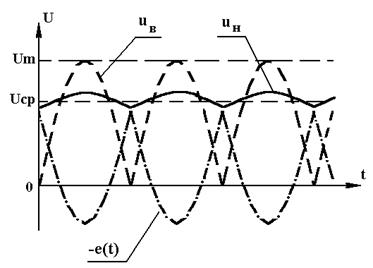

Дроссельный фильтр на рис. 5 б представляет собой катушку индуктивности со стальным сердечником. Под действием пульсирующего напряжения выпрямителя  (штриховая линия на рис.7) в дросселе возникает такой же по характеру пульсирующий ток

(штриховая линия на рис.7) в дросселе возникает такой же по характеру пульсирующий ток  , который создаст в стальном сердечнике аналогичный по характеру пульсирующий магнитный поток

, который создаст в стальном сердечнике аналогичный по характеру пульсирующий магнитный поток  . Последний, в свою очередь, наводит в обмотке дросселя

. Последний, в свою очередь, наводит в обмотке дросселя  противо-ЭДС

противо-ЭДС  , представленную на рис.7 (штрих-пунктирной линией). Как видно она изменяется во времени противофазно входному напряжению

, представленную на рис.7 (штрих-пунктирной линией). Как видно она изменяется во времени противофазно входному напряжению  и не имеет постоянной составляющей. По второму закону Кирхгофа выходное напряжение дросселя, показанное сплошной линией на рис.7, представляет собой алгебраическую сумму входного напряжения

и не имеет постоянной составляющей. По второму закону Кирхгофа выходное напряжение дросселя, показанное сплошной линией на рис.7, представляет собой алгебраическую сумму входного напряжения  и его противо–ЭДС

и его противо–ЭДС

.

.

|

| Рис. 7 |

В итоге дроссель значительно (на величину своей противо–ЭДС) ослабляет или фильтрует переменную составляющую входного сигнала  и практически без ослабления передает на выход его постоянную составляющую

и практически без ослабления передает на выход его постоянную составляющую  .

.

При изменении нагрузки, например ее понижении до режима холостого хода  , соответственно ток нагрузки и дросселя падает до нуля, не создается магнитный поток и наводимая им противо–ЭДС. Пульсирующее входное напряжение дросселя

, соответственно ток нагрузки и дросселя падает до нуля, не создается магнитный поток и наводимая им противо–ЭДС. Пульсирующее входное напряжение дросселя  без ослабления проходит в нагрузку, т.е. полностью исчезает сглаживающее действие L –фильтра.

без ослабления проходит в нагрузку, т.е. полностью исчезает сглаживающее действие L –фильтра.

С уменьшением сопротивления нагрузки  пропорционально увеличиваются ток

пропорционально увеличиваются ток  , создаваемый им в сердечнике дросселя магнитный поток, наводимая им в обмотке противо–ЭДС, а значит и сглаживающее действие L –фильтра. В соответствии с этим коэффициент сглаживания дроссельного фильтра равен

, создаваемый им в сердечнике дросселя магнитный поток, наводимая им в обмотке противо–ЭДС, а значит и сглаживающее действие L –фильтра. В соответствии с этим коэффициент сглаживания дроссельного фильтра равен

,

,

где w - частота пульсаций напряжения на входе дросселя  .

.

| |

| а | б |

| Рис. 8 |

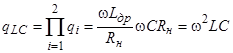

Для повышения коэффициента сглаживания часто используются многозвенные фильтры (рис. 8). Тогда их общий коэффициент сглаживания  при n последовательно соединенных

при n последовательно соединенных

звеньях равен произведению коэффициентов сглаживания отдельных звеньев

.

.

Существенным достоинством обладают фильтры, содержащие разнохарактерные звенья, например Г – образный LC – фильтр, показанный на рис. 8а. Его коэффициент сглаживания  будет равен

будет равен

,

,

т.е. в отличие от коэффициентов сглаживания отдельных звеньев (L и C фильтров) коэффициент сглаживания Г–образного

LC –фильтра не зависит от изменения нагрузки  . Это и является основным достоинством комбинированных LC –фильтров.

. Это и является основным достоинством комбинированных LC –фильтров.

В маломощной аппаратуре иногда вместо многозвенного чисто реактивного LC –фильтра используют более простой по стоимости, массе и габаритам многозвенный RC –фильтр, часто по П-образной структуре, показанной на рис. 8б, с активным сопротивлением  в последовательном звене. Это увеличивает соответствующие постоянные времени зарядных и разрядных процессов конденсаторов

в последовательном звене. Это увеличивает соответствующие постоянные времени зарядных и разрядных процессов конденсаторов  и тем самым уменьшает перепад между минимальным и максимальными уровнями их напряжений, а значит и уровень пульсаций выходного сигнала.

и тем самым уменьшает перепад между минимальным и максимальными уровнями их напряжений, а значит и уровень пульсаций выходного сигнала.

Однако постоянная составляющая фильтруемого напряжения  (и тока

(и тока  ) передается в нагрузку

) передается в нагрузку  через достаточно большое активное сопротивление

через достаточно большое активное сопротивление  . Это, во-первых, обусловливает плохие энергетические показатели фильтра и, во-вторых, даже при незначительных изменениях нагрузки

. Это, во-первых, обусловливает плохие энергетические показатели фильтра и, во-вторых, даже при незначительных изменениях нагрузки  создаются относительно большие колебания падения напряжения на активном сопротивлении

создаются относительно большие колебания падения напряжения на активном сопротивлении  фильтра

фильтра  , приводящие к соответствующим большим изменениям (нестабильности) выходного напряжения

, приводящие к соответствующим большим изменениям (нестабильности) выходного напряжения  .

.

И, наконец, одним из важнейших показателей качества работы любого выпрямителя является его выходная или нагрузочная характеристика  , показывающая, как сильно изменяется (уменьшается) его выходное напряжение

, показывающая, как сильно изменяется (уменьшается) его выходное напряжение  с ростом нагрузки

с ростом нагрузки  .

.

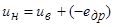

В выпрямителях без фильтров (рис. 3а и рис. 4а) это влияние осуществляется через увеличение падения напряжения на внутреннем сопротивлении  по уравнению Кирхгоффа для цепи постоянного тока выпрямителя:

по уравнению Кирхгоффа для цепи постоянного тока выпрямителя:

,

,

где  - выходное напряжение выпрямителя в режиме холостого хода (

- выходное напряжение выпрямителя в режиме холостого хода ( ,

,  ).

).

Использование любых  ,

,  ,

,  фильтрующих звеньев по отдельности или в любом сочетании на выходе выпрямителя всегда только ухудшает его внешнюю характеристику.

фильтрующих звеньев по отдельности или в любом сочетании на выходе выпрямителя всегда только ухудшает его внешнюю характеристику.

Влияние звена активного сопротивления  в RC - многозвенном фильтре на нестабильность выходного напряжения

в RC - многозвенном фильтре на нестабильность выходного напряжения  при изменении нагрузки

при изменении нагрузки  показано на рис.7.

показано на рис.7.

Использование L –фильтрующего звена самостоятельно или в составе многозвенного LC –фильтра ухудшает характеристику  за счет увеличения внутреннего сопротивления выпрямителя

за счет увеличения внутреннего сопротивления выпрямителя  на величину активного сопротивления этого дросселя

на величину активного сопротивления этого дросселя  . С учетом этого по уравнению Кирхгоффа для цепи постоянного тока выпрямителя получаем:

. С учетом этого по уравнению Кирхгоффа для цепи постоянного тока выпрямителя получаем:

.

.

Принцип работы  -звена рассмотрен ранее. Нетрудно убедиться, что с уменьшением

-звена рассмотрен ранее. Нетрудно убедиться, что с уменьшением  , одновременно уменьшается постоянная времени разряда

, одновременно уменьшается постоянная времени разряда  и увеличивается крутизна снижения напряжения конденсатора

и увеличивается крутизна снижения напряжения конденсатора  на участках его разряда. Это приводит к уменьшению постоянной составляющей

на участках его разряда. Это приводит к уменьшению постоянной составляющей  , которая и является выходным напряжением всего выпрямителя

, которая и является выходным напряжением всего выпрямителя  .

.

Итак, любой выпрямитель без фильтра имеет наилучшую внешнюю характеристику  , но наихудшую форму (с максимальным уровнем пульсаций) выходного напряжения. Использование в выпрямителях любых сглаживающих фильтров улучшает форму выходного напряжения (уменьшает коэффициент его пульсаций), но ухудшает его внешнюю характеристику.

, но наихудшую форму (с максимальным уровнем пульсаций) выходного напряжения. Использование в выпрямителях любых сглаживающих фильтров улучшает форму выходного напряжения (уменьшает коэффициент его пульсаций), но ухудшает его внешнюю характеристику.

2015-05-13

2015-05-13 907

907