ГЛАВА 13. КАЙНОЗОЙ

Кайнозойская эра – последний крупный этап геологической истории Земли, который продолжается ныне. Первоначально кайнозойскую эру подразделяли на два периода – третичный, куда включали палеоген и неоген, и квартер. Такое решение было принято в 1881 г. на II сессии Международного геологического конгресса. Это было сделано, несмотря на то, что многие геологи высказывали обоснованное мнение о том, что палеоген и неоген следует выделять в качестве самостоятельных единиц. По решению Межведомственного стратиграфического комитета кайнозой делится на три периода: палеогеновый, неогеновый и четвертичный (антропогеновый).

Эра началась 65 млн лет назад. В течение кайнозоя развивался новый цикл геологических процессов, изменивший и усложнивший структуры земной коры и создавший современную физико-географическую обстановку Земли. В кайнозое сложился своеобразный органический мир, в котором млекопитающие играют ведущую роль. Появление человека и его деятельность по преобразованию поверхности Земли стали отличительной чертой кайнозоя.

Стратиграфия

Палеогеновый период начался 65 млн лет и закончился около 25 млн лет назад, т.е. длился около 40 млн лет. Как самостоятельное подразделение палеоген был выделен в 1866 г. К. Науманном. Ранее он входил в состав третичной системы, наименование которой было предложено в 1833 г. Ч. Лайелем, разделившим третичную систему на три отдела: эоцен, миоцен и плиоцен. Палеоцен был обоснован М. Шимпером в 1874 г., а олигоцен К. Бейрихом в 1854 г. В дальнейшем палеоцен, эоцен и олигоцен были объединены под общим названием «палеоген».

Деление палеогена на три отдела общепринято, однако при выделении ярусов возникают сложности, связанные с большим разнообразием фаций и органических остатков. Обычно используют ярусы, выделенные для крупных регионов – Западной Европы, Крымско-Кавказской области, Тихоокеанского побережья Северной Америки и других регионов. Ниже приводится шкала для Западной Европы и Крыма (табл. 13.1).

Неогеновый период начался около 25 млн лет и закончился 1,8 млн лет тому назад. В качестве самостоятельного подразделения неоген был выделен австрийским геологом М. Гернесом в 1853 г., но до конца 60-х годов XX века входил в состав третичной системы.

Стратиграфия неогена еще более сложна, чем палеогена, так как в неогене происходит дальнейшее обособление водоемов и соответственно увеличение числа эндемичных фаун, которые трудно сравнивать. Для примера приводится стратиграфическая схема неогена, принятая в стратиграфическом кодексе (см. табл. 13.1). По этой схеме неогеновая система включает два отдела, имеющих свои названия (миоцен и плиоцен). Они, в свою очередь, подразделяются на подотделы и ярусы, различающиеся в разных районах бывшего Тетиса. Стратиграфические подразделения Восточного Паратетиса применяются в России, а соответствующие ярусы Средиземноморья в Западной Европе. Эти ярусные шкалы с трудом сопоставляются из-за существования эндемичных фаун в изолированных бассейнах.

Корреляция между ярусными подразделениями неогена условна и встречает большие трудности. По-разному проводится граница между миоценом и плиоценом. В частности, многие относят понтический ярус к миоцену. Много неясностей с положением границы неогена и четвертичной системы. Российские исследователи долгое время предпочитали относить апшеронский ярус к неогеновой системе. Ныне он, как и средиземноморский его эквивалент, калабрийский ярус, считается четвертичным.

Таблица 13.1

Стратиграфические подразделения палеогена и неогена

| Система | Отдел | Подотдел | Ярус | |

| Средиземноморье | Восточный Паратетис | |||

| Неогеновая | Плиоцен N2 | верхний N22 | пьянченский N2p | акчагыльский N2a |

| нижний N21 | занклский N2z | киммерийский N2k | ||

| понтский N1-2p | ||||

| Миоцен N1 | верхний N13 | мессинский N1ms | мэотический N1m | |

| тортонский N1t | cарматский N1sr | |||

| средний N12 | сарравальский N1s | конский N1kn | ||

| караганский N1k | ||||

| лангийский N1l | чокракский N1ch | |||

| нижний N11 | бурдигальский N1b | тарханский N1 | ||

| коцаурский N1kc | ||||

| аквитанский N1a | сакараульский N1s | |||

| кавказский N1k | ||||

| Палеогеновая | ||||

| Западная Европа | Крым | |||

| Олигоцен ¤3 | верхний¤32 | хаттский ¤3h | ||

| нижний¤31 | рюпельский ¤3r | |||

| Эоцен ¤2 | верхний¤23 | приабонский ¤2p | альминский ¤2a | |

| бартонский ¤2b | бодракский ¤2b | |||

| средний¤22 | лютетский ¤2l | симферопольский ¤2s | ||

| нижний¤21 | ипрский ¤2i | бахчисарайский ¤2b | ||

| Палеоцен ¤1 | верхний¤12 | танетский ¤1t | качинский ¤1k | |

| монтский ¤1m | инкерманский ¤1i | |||

| нижний¤11 | датский ¤1d | датский ¤1d |

Во время работ по глубоководному бурению, начатых в 1968 г. на научно-исследовательском судне «Гломар Челленджер», впервые была осуществлена глобальная корреляция кайнозойских отложений океанов и материков. Детально разработанные шкалы увязывались между собой по комплексам планктонных фораминифер, известкового нанопланктона, радиолярий, диатомей. Сопоставление палеомагнитных данных, а также определение радиометрического возраста вулканических пеплов, положено в основу разработки корреляции разнофациальных отложений.

Название «миоцен», предложенно Ч. Ляйелем в 1841 г. для верхнего подразделения третичной системы. Оно происходит от двух греческих слов: миос – малый и ценос – новый. Плиоценовыми (дословно плиоцен – более новый) впервые назвал Ч. Лайель в 1841 г. отложения, которые завершали третичную систему. Названия региоярусов даны по наименованию стратотипических местностей в Средиземноморье или отделенных от него бассейнах. Они известны под общим названием Паратетис, а конкретнее – в Венском бассейне (Западный Паратетис) и в Черноморско-Каспийской области (Восточный Паратетис), где подразделение неогена было впервые предложено Н.И. Андрусовым и в дальнейшем усовершенствовано.

Название «четвертичные породы» (как и «третичные») было предложено в 60-х годах XVIII века итальянским ученым Ардуино для обозначения новейших образований Северной Италии – наносов р. По и её притоков. Объединение их в наиболее молодую четвертичную систему сделано в 1829 г. бельгийским геологом Ж. Денуайе. Официально принято сокращенное название четвертичного периода «квартер».

От более древних периодов четвертичный период отличается рядом особенностей. Во-первых, необычайно малой длительностью (1,8 млн лет), что впрочем, связано с его незавершенностью. Во-вторых, присутствием в отложениях четвертичной системы остатков человека и его культуры. В-третьих, резкими и многократными изменениями климата, а значит и природных условий в целом, в том числе особенностей денудации и осадконакопления. Похолодания приводили к периодическому возникновению в полярных и приполярных областях покровных оледенений, в умеренном поясе – горных оледенений и развитию увлажнения в низких широтах. В эпохи потеплений и межледниковий площади, покрытые льдом, сокращались, а в низких широтах усиливалась засушливость. В-четвертых, осадочный чехол квартера имеет повсеместное распространение, как на поверхности суши, так и на дне морей и океанов. В-пятых, осадочным образованиям четвертичного возраста свойственны сложное строение разрезов, пестрота фаций и быстрая изменчивость литологического состава, относительная кратковременность формирования и небольшая мощность при сравнительно высокой скорости осадконакопления.

При расчленении четвертичных отложений исследователи использовали два различных подхода: палеоклиматический (климатостратиграфический) и биостратиграфический (палеонтологический). Особое внимание привлек своими возможностями споро-пыльцевой метод. Используются также литологический и геохронологический, в частности радиоуглеродный, палеомагнитный методы.

Вместе с тем надо особо подчеркнуть, что принципы стратиграфического расчленения четвертичной системы, определения объёма, содержания и терминологии всех её подразделений остаются предметом не прекращающейся до сих пор дискуссии.

Долгое время четвертичную систему делили на два отдела – плейстоцен и голоцен. Термин «плейстоцен» («плейстон» – новый) был предложен Ч. Лайелем в 1839 г. для четвертичного отдела третичной системы. Впоследствии это название стало синонимом четвертичной системы. Голоцен («голёс» – весь, «кэнос» – новый) был выделен Огом в качестве верхнего отдела четвертичной системы. В 1963 г. МСК СССР принял решение отменить название «отделы» ввиду несовместимости их по объему и продолжительности с отделами других систем, а вместо отделов употреблять название «отложения». Так выделялись нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные отложения. В 1998 гг. бюро МСК постановило следующее:

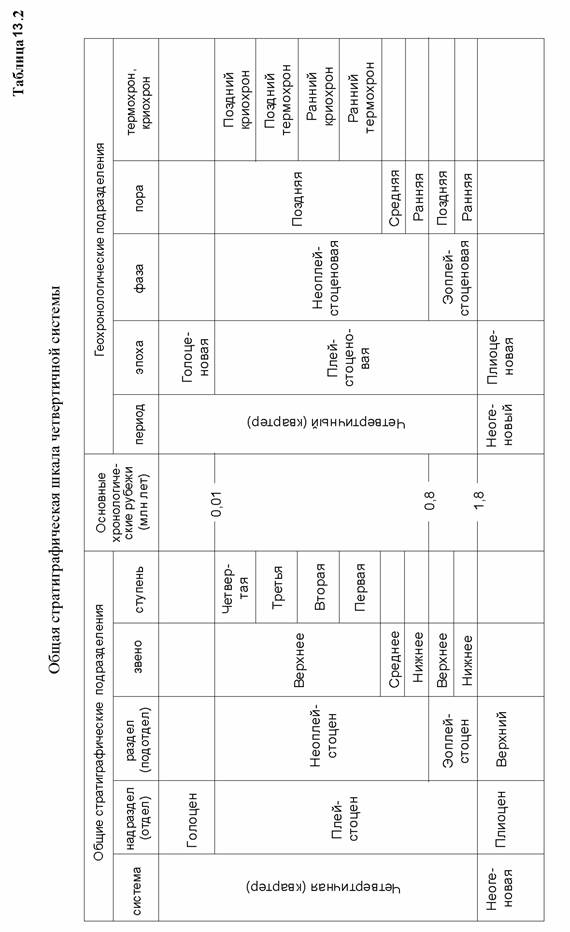

1-в целях увязки с Глобальной шкалой четвертичной системы (1989) выделить в составе четвертичной системы два надраздела – плейстоцен и голоцен;

2-в составе нижнего надраздела установить два раздела: а – эоплейстоцен в объеме от 1,8 до 0,8 млн лет и б – неоплейстоцен (соответствующий плейстоцену в прежней схеме) – в объёме от 0,8 до 0,01 млн лет;

3. В соответствии со сложившейся практикой в эоплейстоцене выделяется два звена – нижнее и верхнее, в неоплейстоцене – три звена, нижнее, среднее и верхнее.

Подразделения четвертичной системы показаны в табл. 13.2.

2015-05-13

2015-05-13 2528

2528