Глава 6. Потребление, сбережения, инвестиции

6.1 Потребление и сбережения

6.2. Инвестиции

6.3. Инвестиции и эффект мультипликатора

Принцип сбережения, доведенный до крайности,

подорвал бы стимулы к производству.

Томас Мальтус, английский экономист

При исследовании основных закономерностей в макроэкономике большое значение имеет исследование категорий потребления, сбережений и инвестиций. Это позволяет иначе взглянуть на проблему равновесия-неравновесия и цикличности.

Большое внимание этим вопросам уделено в работах Дж. М. Кейнса, особенно в его основополагающей и наиболее известной работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). В этой главе мы намерены большее внимание уделить именно кейнсианскому подходу.

Потребление и сбережения

Потребление представляет собой самый большой составной компонент ВВП, поэтом)' его анализ исключительно важен для исследования основных макроэкономических взаимозависимостей.

При изучении совокупного потребления важно обратить внимание на все множество объективных и субъективных факторов, которые влияют тем или иным образом на процесс потребления, на роль психологии при осуществлении потребительских расходов.

Известно, что разные семьи планируют и осуществляют свои потребительские расходы по-разному, руководствуясь при этом своими собственными представлениями о том, что они собираются закупать и когда.

Тем не менее, статистические исследования показывают, что существуют общие закономерности осуществления средних потребительских расходов в стране. Эти закономерности позволяют сделать прогнозы относительно структуры и объемов потребления предсказуемыми. Иначе говоря, в обществе наблюдается устойчивая склонность к потреблению.

Кейнс описывает это явление с помощью своего знаменитого основного психологического закона, согласно которому по мере роста дохода потребление растет, но не в той же пропорции, в которой растет доход, — потребление отстает от роста дохода. При этом относительно увеличиваются сбережения, или накопления, населения.

Представим в формальном виде доход (Y) как сумму потребления (С - consumption) и сбережения(S - savings): Y = С + S.

С увеличением дохода в абсолютном измерении происходит прирост и потребления, и сбережения: ∆Y= ∆С+ ∆S,

но в относительном измерении прирост потребления становится меньше, а прирост сбережения — больше по мере роста дохода.

Как измерить склонность людей потреблять и сберегать?

Можно использовать показатели средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению: АРС = C/Y.

Средняя склонность к потреблению (average propensity to consume - АРС) - это отношение размеров потребления к размеру дохода.

APS = S/Y.

Средняя склонность к сбережению (average propensity to save - APS) - это отношение размеров сбережения к размеру дохода.

Но эти величины характеризуют лишь сложившиеся на данные момент склонности к потреблению и к сбережению.

Если же мы хотим посмотреть, как изменение дохода влияет на изменение потребления и изменение сбережения (т.е. подтвердить основной психологический закон), нам необходимы другие показатели, которые называются предельной склонностью к потреблению и предельной склонностью к сбережению.

Предельная склонность к потреблению (МРС) - это отношение изменения потребления к вызвавшему его изменению дохода.

МРС = АС/A Y.

Предельная склонность к сбережению (MPS) - это отношение изменения сбережения к вызвавшему его изменению дохода.

MPS = AS/A Y.

Эти величины показывают, какую часть дополнительного дохода домашние хозяйства склонны будут потреблять, а какую — сберегать.

В сумме предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению равны единице, что следует из их определения: так как Д Y= АС + AS, то, разделив все компоненты этого равенства на Д Y,

ДУ ДС Д5 AY " AY + AY

мы получим 1 = МРС + MPS.

Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению — это величины стабильные на небольших интервалах времени. В развитых странах предельная склонность к потреблению составляет сегодня величину 0,7 — 0,8, а предельная склонность к сбережению — 0,2 — 0,3.

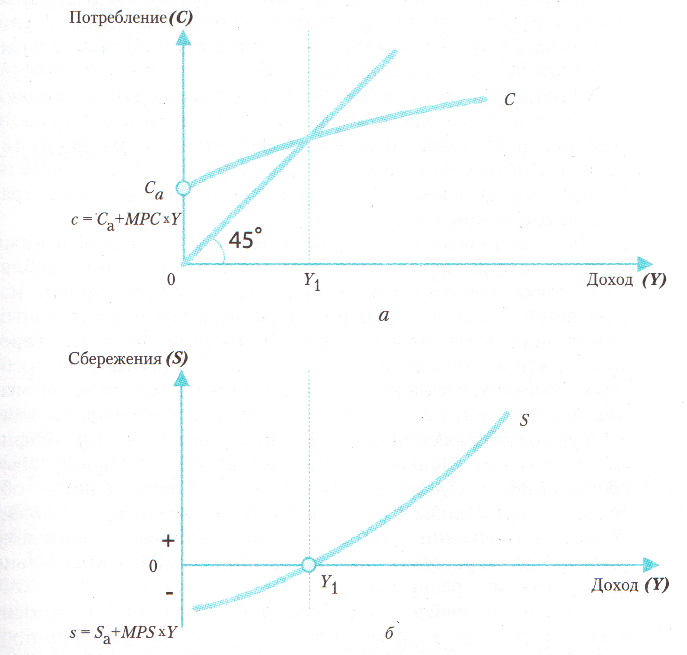

Основной психологический закон, как показывают эмпирические проверки, находит подтверждение не только на уровне одного домашнего хозяйства, но и на макроэкономическом уровне. В результате выстраиваются функции потребления и сбережения и их графики (рис. 16.1). Поскольку эти функции связаны между собой, графики расположены друг под другом так, чтобы связь между ними была видна.

Сами функции для простоты записываются в линейном виде, так как, и это было отмечено выше, на небольших интервалах предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению, определяющие соответственно углы наклонов графиков потребления и сбережения (МРС – тангенс угла наклона графика потребления; MPS — тангенс угла наклона графика сбережения), — величины стабильные.

Проанализируем построение графика функции потребления (рис. 6.1, а). Поскольку потребление зависит от дохода, оси координат определены: доход - потребление.

Прежде всего строится линия, выходящая из начала координат под углом 45°. Это вспомогательная линия, которая показывает, что было бы, если бы весь доход полностью потреблялся (ее еше можно назвать линией нулевых сбережений).

Затем выстраивается линия потребления. Линия потребления на нашем графике начинается не из нуля, а из некоторого уровня Са - автономное потребление.

Рис. 6.1. Потребление и сбережение в кейнсианской модели

Автономные величины - это величины, не зависящие от уровня дохода. В данном случае показано потребление, обусловленное прожиточным минимумом, т.е. независимо от уровня дохода это потребление должно быть в обществе, иначе общество погибнет.

Теоретически потребление может быть нулевым — тогда график потребления будет выходить из начала координат, хотя практически это невозможно — потребление должно покрывать хотя бы физиологический уровень.

Отрицательным потребление не может быть по определению.

Далее потребление становится производным от дохода, и график потребления нарастает по мере роста дохода. Но в силу того, что потребление растет медленнее, чем доход, приросты потребления оказываются меньше, чем приросты дохода: график потребления «закрывается».

Что можно сказать об уровне дохода Y,? Это единственный уровень дохода, при котором весь доход полностью потребляется (точка нулевого сбережения). Левее от этого уровня наблюдается такой доход, который оказывается недостаточным для данного потребления, — это участок отрицательных сбережений, или жизнь в долг. Правее — доход, при котором потребление оказывается ниже его уровня и происходит формирование накоплений, т.е. образуются положительные сбережения.

График сбережений (рис. 6.1, о) строится с учетом графика потребления. Первое, что мы определяем, — точку нулевых сбережений, находящуюся на уровне Y|. Слева от нее — область отрицательных сбережений, справа — область положительных сбережений. Причем если потребление относительно убывает по мере роста дохода, то сбережение относительно растет: график «раскрывается».

Графики потребления и сбережения симметричны относительно друг друга, если за ось симметрии принять линию, проходящую под углом 45°. Чем больше склонность к потреблению, тем меньше склонность к сбережению, и наоборот.

Таблица 6.1. Структура использованных денежных доходов населения по годам (в процентах)

| Денежные доходы Всего | |||||

| Из них затрачено: | |||||

| на покупку товаров и услуг | |||||

| оплату обязательных платежей и сборов | |||||

| сбережения во вкладах и ценных бумаг, приобретения недвижимости | |||||

| на покупку валюты | |||||

| остатки наличных денег на руках | |||||

| Норма сбережения |

(Источник: Суринов А. Е., Шашнов С.А. Об основных тенденциях в уровне жизни и сберегательном поведении населения России// Экономический журнал ВШЭ. - 2002. - №3. - С.330.)

2015-05-10

2015-05-10 1193

1193