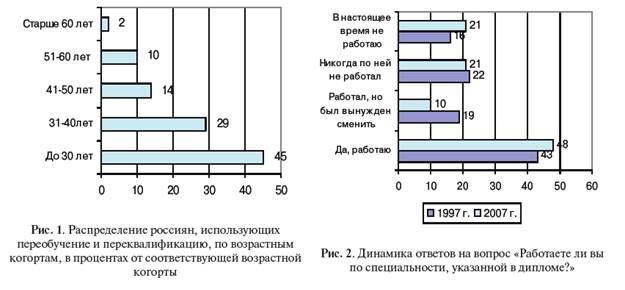

Распространенным явлением последних десятилетий стала смена молодыми людьми своей профессии или специальности. Эта тенденция характерна для большинства развитых стран, в том числе и для России. Как свидетельствуют данные всероссийских опросов, 45% граждан до 30 лет используют переобучение и переквалификацию (рис. 1), 21% никогда не работали по полученной специальности, а еще 10% вынуждены были ее сменить (рис. 2) [4, с. 70, 404].

Можно констатировать, что это было обусловлено главным образом двумя основными причинами:

• стремлением индивида к более полной самореализации, т.е. желанием улучшить материальное положение, повысить социальный статус в более приемлемой для него сфере деятельности, заниматься интересующей его с познавательной точки зрения профессией и т.п.; в условиях все ускоряющегося экономического, социального и научного развития человечества для этого появились значительные потенциальные возможности;

• количественным и качественным увеличением объема научных знаний, сопровождающимся все более интенсивной их интеграцией, что привело к возникновению новых профессий как в традиционных областях человеческой деятельности, так и в ее межпрофессиональных областях; без этих новых профессий невозможно дальнейшее успешное и динамичное развитие цивилизации.

|

|

|

Подобное явление получило научное название «профессиональная мобильность». Это понятие достаточно емкое и неоднозначное. На бытовом уровне оно характеризует внутреннюю готовность человека к смене профессии. Появившись в отечественной педагогической и психологической литературе в начале 80-х гг. ХХ в., оно первоначально означало способность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности [1]. Однако впоследствии трактовка профессиональной мобильности как интегративного феномена определенным образом изменилась. В современной российской научной литературе предлагаются различные подходы к толкованию этого явления. Разными авторами оно трактуется с позиций педагогики, психологии и социологии или комплексно, как сложный социально-психолого-педагогический феномен.

Мы предлагаем рассматривать профессиональную мобильность в первую очередь как качество человека, отражающее его способности и готовность к смене профессии. Оно обусловлено личными способностями, внешними условиями жизни и социализацией, включая и направленную профессиональную и психологическую подготовку, полученную в различных образовательных структурах. Подобное определение, на наш взгляд, достаточно кратко и в то же время отражает все факторы, влияющие на формирование профессиональной мобильности у отдельных лиц. Оно позволяет учитывать как когнитивную ее составляющую (обладание определенными знаниями в различных профессиональных областях), так и психологическую (креативность, уверенность в своих силах, высокую коммуникативность и т.п.).

|

|

|

Формирование профессиональной мобильности – качества, полезного и в ряде случаев необходимого как для самих молодых специалистов, так и для общества в целом, – может осуществляться в том числе в период получения ими высшего образования. Одним из способов выработки профессиональной мобильности у студентов, как отмечает ряд авторов [1; 5 и др.], является их самообразование в виде получения новых знаний и умений. В этом отношении оно выполняет целый ряд функций:

• позволяет студентам расширить свой профессиональный кругозор в отношении ряда смежных специальностей, профессий;

• выявляет личные профессиональные интересы и способности индивида;

• в некоторой степени (в зависимости от легкости усвоения материала) определяет пригодность человека к той или иной профессии или специальности;

• позволяет студентам выработать наиболее приемлемую лично для них методику занятий самообразованием в период будущей профессиональной деятельности;

• если самообразование носит в какой-то степени опережающий характер, то оно способно подготовить студентов к трудовой деятельности по новейшим перспективным профессиям и т.п.

Вместе с тем подобное самообразование студентов в некоторой степени должно направляться и курироваться их преподавателями, причем не столько в виде конкретных заданий, сколько в форме советов и консультаций с последующим обсуждением полученной информации.

Самообразование студентов, направленное в том числе на формирование у них элементов профессиональной мобильности, может осуществляться в различных формах (рис. 3) [4, с. 285]:

• самостоятельное получение требуемой научной и иной информации из различных письменных источников (36%), в том числе выполненных на электронных носителях;

• самостоятельная научно-исследовательская работа;

• самостоятельное приобретение профессионального опыта в период прохождения практики.

При самостоятельной работе студентов с необходимой информацией у них формируются в первую очередь когнитивные составляющие профессиональной мобильности, связанные с получением необходимых знаний в области различных профессий. В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы в учебном заведении помимо чисто когнитивных элементов профессиональной мобильности студенты приобретают и некоторые психологические качества, необходимые для готовности и способности к смене профессии. По замечанию И.Я. Лернера, в процессе самостоятельной научно-исследовательской работы у студентов «формируются такие элементы творческой деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию… выявление новой функции и структуры объекта исследования, самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности нового, альтернативный подход к поиску решения проблемы, [2, с. 386]. Применительно к формированию профессиональной мобильности научно-исследовательская работа помимо приобретения чисто профессиональных знаний и навыков позволяет:

• постепенно приучать студентов к самостоятельной постановке задач и получению результатов;

• формировать у них коммуникативные качества за счет работы в научном коллективе;

• в случае получения положительных результатов исследования вырабатывать у студентов чувство уверенности в собственных способностях и возможностях.

|

|

|

И наконец, в процессе прохождения практики к перечисленным выше факторам формирования профессиональной мобильности добавляется еще один – знакомство с реальной социальной обстановкой на предприятиях и организациях. Мы считаем это очень важным, поскольку здесь студент непосредственно в процессе собственной трудовой деятельности и в неформальных беседах с представителями трудового коллектива получает прямую предварительную информацию о различных профессиях. Таким образом, он может реально оценить свои способности и возможности для занятий той или иной профессиональной деятельностью, условия труда, уровень материального вознаграждения для представителей отдельных профессий и специальностей, перспективы карьерного роста и многое другое, что важно знать о своей будущей трудовой деятельности. Обладая подобной информацией, выпускник сможет проектировать свои перспективные возможности смены профессии в будущем, если он в силу ряда причин не может работать по ней сразу после окончания учебного заведения.

Какой же должна быть роль преподавателей по оказанию студентам психолого-педагогической поддержки в процессе самообразования в отношении формирования у них профессиональной мобильности? Основная задача психолого-педагогической поддержки, по мнению В.И. Шаповалова, – «помочь студентам в их профессиональном самоопределении, процессе самостоятельного проектирования и обустройства своей профессиональной карьеры и жизненного пути в качестве активного и самостоятельного человека на основе сформированных у него знаний, свободного осознанного выбора и потребностей социума» [5, с. 100].

Можно предположить, что деятельность преподавателей в этой области должна развиваться по двум направлениям. Во-первых, это рекомендации в области получения информации для самообразования. Они должны быть по возможности индивидуальными и учитывать личные особенности и интересы студентов. Таким образом, учащиеся смогут получать информацию по тем профессиям, которые соответствуют их способностям и наклонностям.

|

|

|

Во-вторых, это индивидуальные беседы, связанные с психологической поддержкой, в ходе которых преподаватель должен ознакомить студентов с теми личностными качествами, которые характеризуют высокую профессиональную мобильность специалиста, а также указать основные пути самостоятельного развития человеком подобных качеств в процессе самообразования.

Итак, формирование профессиональной мобильности у студентов может активно протекать в процессе их самообразования. Основная роль оказываемой им при этом преподавателями психолого-педагогической поддержки состоит в рекомендациях по выбору информации для самообразования и о способах формирования некоторых личностных качеств, необходимых человеку с высокой профессиональной мобильностью.

Литература

1. Игошев Б.М. Системно-интегративная организация подготовки профессионально мобильных педагогов: автореф. дис. … докт. пед. наук. М., 2008.

2. Лернер И.Я. Исследовательский метод // Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. М., 1993. Т. 1.

3. Нужнова С.В. Сущность и структура понятия профессиональной мобильности в современном обществе. URL: http://www.rusnauka.com/Pedagog/185.html.

4. Свобода. Неравенство. Братство: социологический портрет современной России / авт.-сост. Е.П. Добрынина; под общ. ред. М.К. Горшкова. М., 2007.

5. Шаповалов В.И. Конкурентоспособность специалиста // Высшая школа в России. 2005. № 10.

2015-05-13

2015-05-13 1409

1409