Их можно разделить на два крыла — умеренно-консервативное и либерально-демократическое.

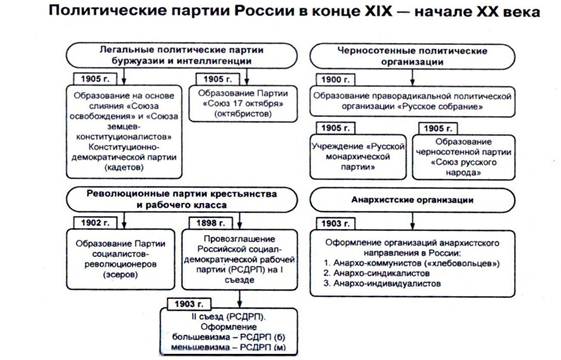

Умеренно-консервативное кры-л о возглавляла партия октябристов («Союз 17 октября»). Она образовалась в ноябре 1905 г., названа в честь Манифеста 17 октября. Лидер — А. И. Гучков. Социальный состав: крупные предприниматели, интеллигенция. Максимальная численность — 60 тыс. человек в 1907 г. Программные цели: дальнейшее развитие политических свобод, дарованных Манифестом 17 октября, идеал — ограниченная конституционная монархия. Методы борьбы — только парламентские. Выступали за свободу предпринимательства, отказ от мелочной опеки со стороны государства, против введения 8-часового рабочего дня. Поддержали столыпинскую аграрную реформу. Особым влиянием партия пользовалась в III Думе. После 1917 г. прекратила существование.

Другие партии: Торгово-промышленная (братья Рябушинские), Прогрессивная экономическая партия.

Самой крупной партией либерально-демократического крыла были кадеты (Конституционно-демократическая партия, или Партия народной свободы). Лидер —П. Н. Милюков. Партия образовалась в октябре 1905 г. на основе объединения «Союза освобождения» и левого крыла «Союза земцев-конституционалистов». Социальный состав: интеллигенция. Максимальная численность — 100 тыс. в 1907 г. Программные цели: установление конституционного строя, введение демократических свобод — слова, совести, собраний, равенство перед законом и т. д., наделение крестьян землей за счет отчуждения за плату частновладельческих земель, отмена выкупных платежей, введение 8-часового рабочего дня, свобода стачек, союзов, собраний, культурная автономия всех народов России. Методы борьбы — парламентские, допускали гражданское неповиновение. Особым влиянием кадеты пользовались в I и II Государственной думе, затем их влияние несколько упало, численность партии снизилась. Вновь активизировались в IV Думе: инициаторы создания «Прогрессивного блока». В марте — апреле 1917 г. — партия власти. Кадетская партия прекратила существование в начале 1920-х гг.

|

|

|

Другие партии: Прогрессивная партия, Партия демократических реформ.

Социалистические партии. Их объединяло негативное отношение к капиталистическому строю. Идеал — общество без эксплуатации человека человеком, т. е. социализм. Выступали за радикальные преобразования социального и политического строя — свержение самодержавия и установление демократической республики. Расходились в путях и методах достижения целей. Наиболее крупные и влиятельные — Партия социалистов-революционеров (эсеры) и РСДРП (социал-демократы).

|

|

|

Социалистические партии также можно разделить на два крыла — умеренное и радикальное.

Умеренное крыло представляли меньшевики и энесы.

Создание РСДРП было провозглашено на I съезде партии в 1898 г. В 1903 г. на II съезде произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Лидеры меньшевиков: Г. В. Плеханов, Ф. И. Дан, Л. Мартов. Социальный состав: интеллигенция, рабочие. По численности почти всегда превосходили большевиков (так, в 1907 г. насчитывалось порядка 100 тыс. меньшевиков и 50—60 тыс. большевиков). Программные цели: расходились с большевиками по поводу перспектив построения социализма в России — считали, что в России нет для этого экономических предпосылок и необходим длительный путь капиталистического развития, поэтому во время революции 1905—1907 гг. выступали за союз с буржуазными партиями, против самостоятельной роли социал-демократов. Методы борьбы: сочетание легальных и нелегальных с преобладанием первых. Партия прекратила существовать к середине 1920-х гг.

Партия эсеров образовалась в 1901 г. на основе народнических кружков. Народные социалисты {энесы) выделились из нее в 1905 г. Лидер — А. В. Пешехонов. В отличие от эсеров не признавали террор, упор делали на легальные методы борьбы. Наибольшим влиянием пользовались в I и II Государственной думе, где их программу взяли на вооружение крестьянские депутаты — трудовики.

Радикальное крыло социалистов было представлено эсерами и большевиками.

Лидерами партии эсеров были В. М. Чернов и М. А. Спиридонова. Социальный состав: интеллигенция, крестьяне, рабочие. Максимальная численность — 60 тыс. в 1905 г. и до 500 тыс. в 1917 г. Программные цели: считали себя выразителями интересов крестьян, поэтому основной упор делали на аграрную программу (так называемая социализация земли). Методы борьбы — насильственные, прежде всего индивидуальный террор, как у народников.

Большевики название получили из-за того, что сторонники В. И. Ленина получили большинство голосов на выборах в руководящие органы партии на II съезде. Лидер — В. И. Ленин. Социальный состав: интеллигенция, рабочие. Программные цели: программа-минимум —

буржуазно-демократическая революция и свержение царизма, установление демократической республики, программа-максимум — социалистическая революция и установление диктатуры пролетариата. Считали, что, хотя в России и нет экономических предпосылок для перехода к социализму, их можно искусственно создать. Для этого социал-демократы должны выступить как самостоятельная сила, захватить власть и, установив диктатуру пролетариата, провести «сверху» необходимые преобразования. Этим объясняется их бойкот выборов в I Думу, отказ от поддержки буржуазных партий. Выступали за 8-часовой рабочий день, рабочий контроль и т. д. Методы борьбы — насильственные, вооруженное восстание. С октября 1917 г. — партия власти.

Вывод: в России в начале XX в. существовал широкий спектр политических партий. Особенностью является то, что их деятельность всячески тормозилась самодержавным политическим режимом. Это предопределило оппозиционный характер большинства партий, слабость политического центра, тенденцию к все большей поляризации и радикализации общественно-политических сил.

ОПЫТ ДУМСКОГО «ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» в РОССИИ

Весной 1906 года состоялись выборы в Первую Государственную думу. Большевики и эсеры бойкотировали эти выборы, а меньшевики приняли в них активное участие и смогли провести в Думу несколько своих депутатов. Черносотенные организации в Думе мест не получили. Из политических партий победу одержали кадеты, получившие 153 депутатских места, Беспартийные крестьянские депутаты, объединившиеся в Думе во фракцию так называемых трудовиков, составили относительное большинство – 107 депутатов. Октябристы получили 13 мест. Таким образом, по партийному составу Дума была левоцентристской, либеральной и оппозиционной по отношению к самодержавию. Председателем был избран кадет профессор С. А. Муромцев.

|

|

|

27 апреля 1906 года Государственная дума начала свою работу. На торжественном открытии присутствовал Николай II.

Центральное место в думской деятельности занял аграрный вопрос. В Думу было внесено три проекта его решения (кадетов, трудовиков, смешанной группы депутатов, близкой к эсеровским кругам). Царское правительство сразу обеспокоилось радикальными аграрными законопроектами и поторопилось распустить Думу. Фракция трудовиков в своем законопроекте потребовала создать «общенародный земельный фонд» из казенных, удельных и частновладельческих земель с последующим их распределением по трудовой норме между земледельческим населением. Часть трудовиков предлагала еще более радикальную программу: немедленное и полное уничтожение частной собственности на землю и провозглашение ее (вместе с недрами и водами) общей собственностью всего населения России. Правительство отказалось обсуждать вопрос о земельном переделе. Правительство использовало думское обращение к народу, в котором говорилось о разногласии между Думой и правительством по крестьянскому вопросу. Император манифестом от 9 июля распустил ее, обвинив в разжигании смуты. Таким образом, Первая Государственная дума просуществовала всего 72 дня.

В феврале 1907 года открылась II Государственная дума. В целом по своему составу II Государственная дума оказалась еще более радикальной, чем первая, так как, отказавшись от тактики бойкота в выборах, в них приняли участие и революционные партии — социал-демократы и эсеры. Больше всего голосов получили трудовики. В целом левые партии получили 222 мандата из 518. Председателем Думы стал правый кадет Ф. А. Головин.

Комиссии сразу приступили к разработке многочисленных законопроектов: о неприкосновенности личности, о свободе вероисповедания, об упразднении земских начальников, о расширении прав земских органов самоуправления. Ожесточенные споры по-прежнему развернулись по аграрному вопросу. Дума отказалась обсуждать, тем более утверждать указ от 9 ноября 1906 года о разрушении общины, хотя правительство уже активно проводило его в жизнь. Дума не собиралась следовать намеченной Столыпиным программе. Учитывая, что революционная активность уже ослабела, правительство решило распустить II Государственную думу и созвать с помощью изменения закона о выборах новую, более покорную. Не дожидаясь думского решения, Николай II 3 июня 1907 года обнародовал Манифест о роспуске II Государственной думы и изменении Положения о выборах. II Государственная дума проработала 102 дня. Это событие вошло в историю под названием «третьеиюньского государственного переворота», положившего конец революции 1905—1907 гг.

|

|

|

Выборы в III Государственную Думу были организованы по новому избирательному закону. Число выборщиков от помещиков и крупной торгово-промышленной буржуазии значительно увеличилось. Как и раньше, от участия в выборах отстранялись женщины, студенты и военнослужащие. К выборам допускались крестьяне-домохозяева. В результате только 13% взрослого населения могло принять участие в выборах. В III Думе преобладали правые, консервативные, промонархические силы. Эта Дума, единственная из дореволюционных, отработала полный срок (ноябрь 1907 — лето 1912) и приняла более 2000 законов, вошедших в силу. Большинство законов принималось по инициативе правительства. На счету этой думы — законодательная поддержка столыпинской аграрной реформы, перевооружение флота и армии, финансирование программы введения всеобщего начального образования в стране, закон о страховании и т.д.

В последней IV Думе, просуществовавшей почти 5 лет(1912-1917), консерваторы преобладали над либералами. В условиях войны эта Дума фактически прекратила заседания. Они возобновились осенью 1916 года. Депутаты Думы участвовали в жизни страны, добивались формирования правительства на основе партийно-политического расклада в Думе («министерство доверия», «ответственное министерство»).

Николай II, Дом Романовых, консервативная бюрократическая элита считали создание ГД вынужденной уступкой, тяготились ею, отказывались от сотрудничества. Среди монархистов, даже ближайших родственников монарха говорили о необходимости новых реформ, о сотрудничестве с Думой, но царь упорствовал. В обстановке войны авторитет самодержавия постоянно падал, оно оказалось в политической изоляции. IV Государственная Дума, явно сама того не желая, стала одним из руководящих центров антимонархической оппозиции и Февральской революции 1917г. Оценивая деятельность российского парламента, необходимо отметить, что чем больший опыт приобретала Дума, тем совершеннее и профессиональнее становилась ее работа. Обсуждая законопроекты, утверждая государственный бюджет, осуществляя различные запросы в адрес правительства по поводу незаконных действий властей, думские политики учились открытым и гласным обсуждениям насущных проблем государства. Звучащие в Думе критические речи способствовали политическому просвещению народа, активизации его общественной деятельности, развитию демократических традиций решения важнейших государственных вопросов. Дума была центром легальной политической борьбы. Именно в свете думской тактики выявлялись ошибки и заблуждения партий, являвшиеся следствием сложнейшей обстановки, противоречивости экономического развития страны и расстановки социально-политических сил.

2015-01-21

2015-01-21 11775

11775