[1] Иконы для протестантов являются, пожалуй, наибольшим камнем преткновения в Православии, по крайней мере – самым известным. Протестантский профессор богословия Д. Ферберн отмечает, что «в православном богословии евангельских христиан более всего смущает почитание святых и использование икон в богослужении…» [1]. О том же в ещё более острой форме говорит и Г. Гололоб: «…есть один элемент в православном богослужении, заслуживающий… самой сильной критики – иконопочитание» [2]. В связи с иконопочитанием протестанты обвиняют православных в нарушении прямого библейского запрета: «не делай себе … никакого изображения»[1] (Исх. 20:4-5; ср. Втор. 4:16). Г. Гололоб также, выражая, безусловно, общее мнение протестантов, утверждает, что иконы попали в Православие из «язычества», и являются «языческим нововведением». Ещё одна цитата одного протестантствующего проповедника: «…все иконы, которым они (православные) поклоняются… всё это мерзость перед Богом… Дьявол не боится всех этих храмов, в которых куча идолов – икон, крестов и всякой другой нечисти… За каждой иконой и за каждым крестом стоит определённый бес…» [3]. «Идолопоклонниками» называет православных Е. Пушков (советуя, однако, не начинать с такого заявления разговор с православными), а иконы – идолами [4]. Одним словом, иконы протестанты отождествляют с языческими идолами и кумирами; иконопочитание – с мерзким грехом идолопоклонства, а православных – с невежественными ветхозаветными идолопоклонниками, которых часто и гневно обличал Бог через своих пророков такими, например, словами: «делающие идолов все ничтожны…» (Ис. 44:9-20; ср. Ис. 2:8; 40:19-20; 45:16).

[2] Что на столь тяжкие обвинения может ответствовать православное Богословие? Так как вопрос об иконах многосоставный, то я разделю его на несколько подвопросов.

I. Позволительно ли делать изображения?

[3] Протестанты настаивают: Бог прямо запретил делать всякое изображение: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им...» (Вт. 4:15-19). Православные же, делая иконы и помещая их в своих Храмах, нарушают вполне ясную и конкретную заповедь Божию.

[4] Но если это так, тогда и сами протестанты вместе с православными подпадают под это обвинение – ведь они тоже делают изображения! Во многих протестантских домах молитвы есть изображения. Например, в артемовском доме молитвы ЕХБ, где собирается община, в которой я вырос, в подвальном помещении на стенах находятся росписи, иллюстрирующие евангельские притчи и события. Картины эти сделаны в рост человека, и во многом по форме похожи на росписи в православных Храмах. Подобные изображения есть и в других протестантских домах молитвы. Делая это, протестанты противоречат сами себе, и завещаниям своих же основателей-реформаторов, которые на основании второй заповеди запрещали что-либо изображать в домах молитвы. Томас Ватсон, например, писал: «Изображения Бога, Спасителя, Девы Марии являются самыми опасными из всех. Поэтому, мы должны быть очень осторожными и следить, чтобы они не устанавливались в храмах и церквях» [5]. Но протестанты нередко делают такие изображения, в том числе и в своих домах молитвы. В упомянутом артёмовском доме молитвы есть, кроме прочих, изображение Тайной Вечери с изображением, конечно же, Спасителя посреди. А многие протестанты, особенно западные, на Рождество устанавливают в своих домах молитвы вертепы, символизирующие пещеру, а в них помещают фигуры младенца Христа, Девы Марии, Иосифа, иногда и ослика. Но что же это, как не изображение Спасителя и Девы Марии в домах молитвы, против которых Т. Ватсон и другие протестанты выступают?

[5] И этими изображениями протестанты отнюдь не ограничиваются, ведь они: 1) издают различные детские Библии со многими иллюстрациями; 2) снимают фильмы о жизни Христа и других библейских персонажах; 3) выпускают христианские мультфильмы[2]; 4) делают выставки картин на библейскую тематику[3], и т.п. Но при этом, протестанты постоянно укоряют православных в том, что они делают изображения, указывая на то, что Бог строго запретил делать любой образ – и мужчины и женщины в том числе: «дабы вы не… сделали себе изваяний… представляющих мужчину или женщину». Как же протестанты постоянно указывают православным на запрет делать изображения, а сами делают их бесконечное количество? Почему они вообще так любят фотографироваться, ведь фотографии это и есть изображения, и чаще всего именно мужчины или женщины! Значит, протестанты такие же нарушители Божьей заповеди и не лучше православных!

[6] Или – подсказывает нам здравый смысл – все-таки можно делать какие-то изображения, но как же тогда толковать библейский запрет? Неужели Бог действительно запрещает нам изображать что бы то ни было? Ответ не так сложен. Нужно просто вникнуть в историко-религиозный контекст, в котором произносились эти слова. Выше приводимую заповедь Бог давал евреям, жившим в мире язычников, имевших множество богов и их изваяний, которым они поклонялись. В то время не было, по-видимому, ни одного народа, который не имел бы своих идолов. За этими же идолами, по объяснению ап. Павла, стояли бесы (1Кор. 10:20; ср. Пс. 105:37; Вт. 32:16-17). Древнехристианский апологет Марк Феликс утверждает: «Итак, эти нечистые духи, демоны, о которых знали маги, философы и сам Платон, скрываются в статуях и идолах, которые по их внушению приобретают такое уважение, как будто в них присутствовало божество» [6]. В числе народов, самых развитых в идолопоклонстве, был и Египет, который более чем за 400 лет совместной жизни с избранным народом оставил, бесспорно, глубокий след в религиозном мировоззрении евреев. Для искоренения такого языческого сознания Господь и запрещает делать изображения идолов, как делали их все народы с целью поклоняться им как богам. И именно этот запрет израильтяне вскоре нарушили, когда, во время долгого отсутствия Моисея, сделали себе золотого тельца (телец был одним из главных богов Египта) и стали ему поклоняться как богу, говоря: «вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской» (Исх. 32:4). Этот запрет нарушали евреи и позже, когда царь Иеровоам сделал двух тельцов и предложил их своему народу в качестве богов, говоря: «вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской» (3Цар. 12:28).

[7] Итак, вот какие изображения запрещает делать Господь – идольские, языческие, бесовские, богопротивные. Сам Бог и объяснил цель данного запрета: «дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им...» (Вт. 4:19), то есть, не служил как богам. Но в этой заповеди Бог не ставит табу вообще на изобразительное искусство, если оно не несет бесовского характера, и древние благочестивые евреи делали различные святые изображения, о чём ниже ещё будет сказано.

[8] Более того, – и это многие протестанты наотрез отказываются замечать в Библии (!), – Бог не только не запрещает делать другие, не идольские изображения, но Сам повелевает их сделать! Бог прямо повелел Моисею на крышке ковчега сделать двух херувимов: «... сделай из золота двух херувимов» (Исх. 25:18-22). Кроме этого, на завесе, отделяющей святое святых в скинии, также были по Божьему указанию вышиты херувимы: «И сделай завесу... искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы» (Исх. 26:31). Позднее царь Соломон сделал для храма двух огромных пятиметровых херувимов: «И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей. Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его» (3Цар. 6:23-24; 2Пар. 3:10-13). Царь Соломон к тому же «на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимови пальмовых дерев, и распускающихся цветов, внутри и вне» (3Цар. 6:29; ср. 2Пар. 3:7). Таким образом, в Иерусалимском Храме были как плоские (двухмерные), так и объемные (трёхмерные) изображения. И когда «вошел Иисус в Иерусалим и в Храм[4]», то «осмотрев всё» Он воспротивился только тому, что в святом Храме торговали и разменивали деньги (Мк. 11:11,15-17). Против находившихся в Храме изображений Он не сказал ни слова!

[9] Также и пророк Иезекииль, описывая Храм, показанный ему «в видениях Божиих» (Иез. 40:2), упоминает о множестве изображений: «От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения, сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме – лице львиное; так сделано во всём храме кругом… и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам… (Иез. 41:17-19,25). Заметим, что Бог во Вт. 4:15-19 запретил делать всякое изображение мужчины и женщины, и всякого скота: здесь же пророк в Божьем Храме видит изображение лица человеческого и львиного. Ещё важно отметить, что эти святые изображения были расположены «по всей стене кругом» и окружали молящихся со всех сторон точно так же, как окружают они до сего дня молящихся в православном Храме.

[10] Также, Моисею Бог повелел сделать медного змея [5] (Чис. 21:8), хотя в вышеприведенном отрывке из Второзакония Он Сам запретил делать «изображения какого-либо гада, ползающего по земле». По протестантской логике, не желающей делать различия между святыми и идольскими изображениями, нужно признать, что Сам Бог неоднократно нарушил Свой же запрет, повелев сделать (и показывая в видениях Иезекиилю) все эти изображения. А протестанты действительно не желают признавать принципиальной разницы между святыми и языческими изображениями. Так, Т. Ватсон, например, пишет: «Поклонение изображениям противоречит практике святых древних времён. Иосия, став царём, разрушил дубравы и уничтожил идолов (4Цар. 23:6,24). Константин отказался от изображений, установленных в храмах. (…) Когда римские императоры хотели навязать им (христианам) идолопоклонство, то Божьи люди предпочли умереть, нежели осквернить своё девственное исповедание. (…) Когда Серапион поклонился идолу, христиане исключили его из общины и предали сатане» [7]. Но все 4 приведенных Т. Ватсоном примера говорят об идольских, а не святых изображениях! Но Т. Ватсон полностью игнорирует этот факт и совершенно не различает святые и идольские изображения! Получается, для протестанта нет разницы – поклониться изображению Зевса, или ап. Павла; образу Христа, или образу антихриста; изваянию Афродиты или иконе Девы Марии; идолу или святыне. Как можно не делать такого различия и так грубо смешивать идольские и святые изображения?

[11] Итак, Библия конкретно говорит нам не только об идольских, но и святых изображениях, которые Бог не только не запрещал, но и Сам повелевал сделать. Но этот факт, при всей его полнейшей очевидности, протестанты не хотят ни замечать, ни знать, ни понимать, ни помнить. Отождествлять же православные образы Христа, Девы Марии, Апостолов, пророков, Божьих Ангелов, святых епископов и пресвитеров, мучеников за Христа и других святых с языческими идолами и бесами, а не со святыми образами, и сравнивать иконы с идолами Ваала и золотого тельца, а не с херувимами, как постоянно делают это протестанты, является великим кощунством и богохульством протестантизма!

[12] II. Отдельно теперь нужно ответить на вопрос: можно ли изображать Самого Бога? Протестантам на память сразу же приходят слова из Евангелия (которые протестантское предание научает их применять к данному вопросу): «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18). Кроме того, в выше рассмотренном отрывке Господь говорит: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь» (Втор. 4:15). Т. Ватсон выразил этот аргумент так: «Создать истинное изображение Бога невозможно. Сущность Бога духовна, и Он, являясь Духом, невидим (Ин. 4:24). ''…Вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь на горе Хориве из среды огня…'' (Втор. 4:15). Как человек может нарисовать Божество? Разве сможет он изобразить то, чего не видел? …мы не можем нарисовать изображение Бога, Который является бесконечным несотворённым Духом» [8]. Если Ангелов и Апостолов люди видели и о возможности их изображения ещё можно как-то говорить, но как же, протестуют протестанты, изображать Бога, которого никто не видел, и видеть не может?

[13] П. Рогозин тоже высказывается по этому поводу: «Нам известны некоторые земные формы Его проявлений, как-то: Три странника, Неопалимая купина, Столп облачный и огненный, ангел Завета, Вождь воинства Господня и др., но по Своей Божественной сущности Он «Царь царствующих, единый, имеющий бессмертие»… (1Тим. 6:15-16). Бога с такими атрибутами изобразить невозможно. (…) Прочтите первую главу Откровения Иоанна Богослова и вы увидите, что изобразить Христа во всей Его небесной славе так же немыслимо, как немыслимо изобразить Самого Бога, нетленного, непостижимого…» [9]. Нужно заметить, что силясь доказать невозможность изображения Христа, П. Рогозин не понимает, что приводит совершенно не соответствующие примеры. Для описания Божественной сущности нужно было бы сказать, что «Бог есть Дух», Который нельзя изобразить, как говорит о том более сообразительный Т. Ватсон. Царь же есть как раз таки земной и вполне изобразимый образ. Также и в Откровении Христос явился Иоанну в образе «Сына Человеческого», внешность Которого тайнозритель и описал: «облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи… Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1:13-16). Если ап. Иоанн смог увидеть и описать внешность Христа, то Его можно и изобразить.

[14] Но не будем много обращать на это внимания: мысль П. Рогозина, как и мысль Т. Ватсона, понятна: Бога «по Своей Божественной сущности» видеть невозможно, а следовательно и изобразить, с чем православные полностью согласны. В одном из своих песнопений, например, Церковь воспевает такие слова: «Бога человекам невозможно видеть, на Него не смеют и чины ангельские взирать». Увидеть Бога таким, как Он есть, сможет Церковь только на небесах после «брака Агнца» (см. Откр. 19:7), когда она станет всецело один дух со Христом. О такой величайшей благодати, которой сподобятся все верные, говорит нам Апостол Иоанн: «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1Ин. 3:2). То есть Церковь увидит Бога в Царствии Небесном, а пока никто не видит Бога таким, «как Он есть».

[15] Но почему же, понимая это, православные делают изображения Бога? Ответ прост: православные изображают Бога не в Его духовной сущности, а таким, каким Он Сам Себя изволил явить людям. То, что «Бога не видел никто никогда» есть только одна часть истины. Не будем вырывать эти слова из контекста. У данного библейского стиха есть продолжение: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»[6]. И в этой же главе Апостол Иоанн пишет: «И Слово стало плотью и обитало с нами... и мы видели славу Его...» (Ин. 1:14). В своем же послании возлюбленный ученик Христа еще раз напоминает нам о той величайшей любви и смирении, которые явил Бог-Слово, пожив видимым образом на земле среди людей: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни...» (1Ин. 1:1). Что произошло при воплощении? Бог стал человеком, «принял образ раба» (Фил. 2:7). Люди увидели Бога воочию: «видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9). В Евангелии И. Христос прямо называется «образом [7]Божиим» (2Кор. 4:4; Фил. 2:6; Кол. 1:15). В Ветхом Завете Бог запретил делать Свой образ по единственной причине: Его еще никто не видел, время воплощения еще не наступило. На эту причину указывает Сам Господь: «...глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас... Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь...» (Втор. 4:12,15). Но в Новом Завете Бог открыл Себя уже иначе, чем в Ветхом. В Иисусе Христе люди слышали не только глас Божий, но и видели Его образ. Сам Христос говорил ученикам о Себе: «ваши же блаженны очи, что видят … ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели…» (Мф. 13:17)! Св. Мелитон Сардийский, христианский епископ и писатель ΙΙ века, говорил о Христе: «Судья был судим, и Невидимый стал видим, и Бесстрастный страдал, Бессмертный умер и Небесный погребён на земле» [10]. Т. Ватсон же, как и прочие протестанты, по своему неразумию, движимые духом противления учению Церкви, помнят только Ветхий Завет, когда люди «не видели никакого образа». Ясного же учения Нового Завета о том, что люди «видели» Бога, они в своём иконоборчестве знать не хотят.

[16] По сути, протестанты практически не понимают и не задумываются о том, что христианство есть откровение не только слова, но и образа Божия! Священник Александр Мень[8] совершенно справедливо отмечает, что запрещение на изображение Бога «было до Христа, но в новозаветное время Бог уже не только – Сокровенный и Неисповедимый. Он явлен людям в таинстве Воплощения. Сама реальность Иисуса Христа как Богочеловека оправдывает Его изображение. Образ того, кто жил на земле, Кого видели и слышали люди, Кто был не только Богом, но и Человеком, несомненно, может быть изображен и средствами искусства» [11].

[17] Итак, Бога по Своей природе, таким «как Он есть», никто из людей ещё не видел, но Бога воплотившегося многие видели. И Церковь изображает Бога не в Его природе и сущности (это совершенно невозможно), а в тех образах, в которых Он открылся людям. Так, Бога Отца изображают в виде старца, «ветхого днями», каким видел Его Даниил (Дан. 7:9,13,22). Бога Сына Церковь изображает в таком образе, в каком Он был явлен миру, вочеловечившись, то есть в образе человека Иисуса Христа. Бог Дух Святой изображается в образе голубя, в том самом образе, в котором Он пожелал явить Себя, когда Христос крестился от Иоанна (Мф. 3:16). В православной традиции Святой Дух изображается также в виде огненных языков – опять же, именно таким образом, каким Он Сам Себя видимо явил при Своем сошествии на учеников в день Пятидесятницы (Деян. 2:3). Вся Троица вместе так и изображается Церковью: Бог-Отец в образе старца, Бог-Сын в образе Иисуса Христа и Бог-Дух Святой в образе голубя. То есть Бог изображается не в своей сущности, а в том образе, в котором каждое лицо Троицы Себя открыло. И что интересно, этой традиции в основных чертах следуют и протестанты при издательстве своих детских Библий.

[18] Кроме того, Бога изображают еще в виде трех Ангелов (так изображён Бог на известной иконе Андрея Рублёва) – так, как Он открылся Аврааму (см. Быт. 18:1-3 и далее). В виде Ангела Бог-Иегова являлся и Моисею (см. Исх. 3:1-6). То, что это был Бог в виде Ангела ясно из самого текста, где вначале сказано, что «явился ему Ангел Господень», а далее говориться «воззвал к нему Бог», и Явившийся Сам назвал себя Богом: «Я – Бог отца твоего». Таким образом, Церковь изображает Бога только так, как Он Сам Себя являл людям. И протестанты изображают Бога таким же образом – обратим на это особое внимание!! И это всё при том, что они постоянно повторяют: изображать Бога – грех! В. Трубчик пишет: «Однако Бог не оставляет сомнения в том, что Его нельзя ни в каких случаях изображать: ''Твердо держите в душах ваших…'' (Втор. 4:15-16). Как видим, Бог подчеркивает, что Его нельзя изображать в виде мужчины или женщины. Всякое такое действие называется развращением. Приходится недоумевать по поводу того, что в некоторых храмах находятся изображения Бога-Отца как дедушки с длинной бородкой… Это развращение!» [12]. Нет, уважаемый Василий, приходится недоумевать от другого: как это баптисты строго запрещают изображать Бога, называя это развращением, постоянно обвиняя в этом православных, а сами делают то же самое (см. рис. 1)[9]! То есть, противоречие протестантов самим себе налицо!

Рис. 1. Бог с Адамом и Евой в раю.

[19] Здесь нужно теперь подробнее остановиться и обсудить вопрос сущности (природы) Бога, и образа Божия. Основная причина отторжения протестантами икон и иконопочитания заключается именно в том, что они не понимают разницы между сущностью и образом Божиим. Они думают, что для того, чтобы изобразить Бога неискажённо, Его нужно изобразить во всей Его сущности. Но поскольку «Господь есть Дух» (2Кор. 3:17), «Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1Тим. 6:16); поскольку Он великий, непостижимый, не исследимый, Которого не вмещает всё мироздание, то Его совершено невозможно изобразить. Т. Ватсон неоднократно повторяет эту мысль: «Невозможно нарисовать душу или ангелов, так как они имеют духовную природу. Тем более мы не можем нарисовать изображение Бога, Который является бесконечным несотворённым Духом» [13]. «Создать истинное изображение Бога невозможно. Сущность Бога духовна, и Он, являясь Духом, невидим (Ин. 4:24)». «Именно Божественность Христа, объединённая с Его человеческой природой, сделала Его Христом. Поэтому изображение Его человеческой природы, не имея возможности изобразить Его Божественность, является грехом, так как тем самым мы делаем Иисуса наполовину Христом, разделяя соединённое Богом и отбрасывая то, что делает Его Христом» [14]. Этот аргумент (о невозможности изобразить Бога) реформаторов и современных протестантов был главным и у древних иконоборцев. Но здесь как древние так и современные иконоборцы допускают две грубейшие богословские, философские и логические ошибки.

[20] Во-первых, совершенно неразумно думать, что на иконах Церковь изображает природу Бога Отца, Христа или Духа Святого. На иконе нельзя изобразить не только Божественную природу Бога, но и человеческую природу Христа (и вообще любого человека), ибо что есть человеческая природа? Это, прежде всего, дух, душа, ум, воля, чувства, совесть, память. Как можно что-либо из этого изобразить? Никак! Мы можем изобразить только лик, икону (образ), внешность человека; то есть, только малую часть его природы. Тем не менее, изображая обычного человека, мы вовсе не требуем, чтобы на картине была изображена вся природа человека, его душа и прочее. Изобразить можно только внешний образ человека, за которым стоит его невидимая сущность. Но по логике Т. Ватсона, не только Христа, но и никакого человека нельзя изображать. Ведь запрещая изображать Христа на основании неизобразимости Его духовной природы, Т. Ватсон, и с ним все протестанты, должны запретить изображение всякого человека на том же основании, и сказать, что «изображение человеческой природы человека, не имея возможности изобразить его душу и духовную сущность является грехом, так как тем самым мы делаем человека наполовину человеком, разделяя соединённое Богом и отбрасывая то, что делает его целостным человеком». По той же логике даже смотреть на человека нельзя, ибо мы не видим духовной природы человека, а значит, по Т. Ватсону, «разделяем соединённое Богом». Итак, на иконе (картине, фотографии) никогда не может быть изображена природа человека (и природа чего бы то ни было), а только его образ.

[21] Во-вторых, если даже мы признаем, что Т. Ватсон просто неправильно выразился, и его аргумент лучше было бы сформулировать так: «изображение Его человеческого образа, не имея возможности изобразить образа Божества, является грехом, так как тем самым мы делаем Иисуса наполовину Христом», то и здесь также обнаружится грубейшая ересь. Ведь если изображение человеческого образа Христа есть грех, то и Сам Бог согрешил, когда явил Себя людям в человеческом образе. Если грех изображать (и взирать) на человеческий образ Христа, то грех было взирать и на живого Христа, ведь люди, видящие Христа, за Его человечностью не видели Его Божественности, а значит, согласно Т. Ватсону, грешили и делали «Иисуса наполовину Христом». Если неспособность изобразить и видеть Божество Христа есть грех и разделение Христа, то грешили все те, кто поклонялись Христу в Его земной жизни. Ведь они, поклоняясь Христу, не видели Его ни Божественной природы, ни Божественного образа. Но Христос тем не менее говорил, что «видевший Меня (то есть, Мой образ, лик, ибо только это и мог видеть человек), видел Отца».

[22] Для того чтобы сильнее прочувствовать нелепость протестантского запрещения изображать Христа, давайте попросту допустим, что у нас кроме икон Христа были бы ещё и Его фотографии. И они у нас действительно были бы, если бы Христос жил в наше время. Так вот, получается, что для протестанта сфотографировать Христа был бы грех! Если заменить слово «изображение» словом «фотография» в цитате Т. Ватсона, то вот что он утверждает: «фотографирование Его человеческой природы, не имея возможности сфотографировать Его Божественность, является грехом, так как тем самым мы делаем Иисуса наполовину Христом, разделяя соединённое Богом и отбрасывая то, что делает Его Христом». Как видим, нелепость протестантского богословствования налицо.

[23] Итак, истина заключается в том, что в Иисусе Христе Божественная и человеческая сущность соединились «неслиянно и нераздельно, неразлучно и неизменно»[10]. Поэтому всякий, кто видел Христа в земной жизни, видел истинного Бога. Таким образом, изображая на иконе Христа, Церковь изображает не отделённого от Бога человека-Иисуса, а одного Богочеловека, в лице Которого Бог явил Себя. При этом, Церковь вовсе не учит, что образ Христа есть истинный образ Бога во всей Его славе. Феофил Антиохийский (II в.) писал об образе Бога во славе так: «Послушай, друг мой: вид Бога не описуем и неизъясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо, мудрость неисследима, благость неподражаема, благодеяния неизреченны» [15]. Повторю, что Бога, таким как Он есть, Церковь увидит и познает только после брака Агнца. Но это не значит, что мы не можем и не должны знать и видеть образ Бога, явленный во Христе, в уничижении.

[24] В конце концов: если протестанты учат, что «изображение Его человеческой природы, не имея возможности изобразить Его Божественность, является грехом», то для чего же они сами постоянно изображают Христа (см., напр., рис. 2 и 3), Его «человеческую природу»? Для чего они сами делают то, за что так яростно обвиняют православных? Если протестанты скажут, что мы не поклоняемся и не целуем эти изображения, то это совершенно другой вопрос, о котором ниже (раздел III) будет сказано подробно. Сейчас же мы пока говорим о том, что протестанты называют грехом само изображение Христа. Поэтому, протестантам нужно либо перестать делать изображения Христа (и другой духовной реальности), либо перестать обвинять в этом православных. Но они, по своей наглости и безумию, хотят и изображать Христа, и хулить Церковь за то, что сами же делают.

Рис. 2. Одно из изображений Христа в протестантской детской Библии.

Рис. 3. Христос молится в гефсиманском саду.

[25] Ещё одна причина, по которой, по мнению протестантов, нельзя изображать Христа, является та, что мы точно не знаем, как Он выглядел[11]. Но при этом протестанты всё же изображают Христа – на свой лад и по своей фантазии. Особенно примечательно то, как изображают Христа в своих книгах расселисты (см. рис. 4). Смотря на их картинки ясно видно, что изображён здесь отнюдь не Христос, а бруклинский «свидетель Иеговы», почему то облачённый в древние одежды. Даже с исторической точки зрения изображение искажено: у Христа модельная голливудская причёска и коротко стриженые усы и борода, тогда как Христос, будучи назореем, не постригал волосы. Очевидно, что Христос у «свидетелей» создан по их собственному «образу и подобию». И протестантские изображения Христа часто не намного лучше, в любом случае – произвольны. Во многих детских Библиях Христос изображён вообще в виде комиксов. В мультфильмах он также, естественно, не реальный. Православной же Церкви как раз таки совершенно чуждо такое легкомысленное отношение к изображению Христа (и иной духовной реальности). Иконы Христа пишутся по строго определённым канонам. Писать их предписано людям посвящённым, преимущественно монахам, с молитвой и постом. Иконы эти освящаются, и только после этого они становятся настоящими иконами. Протестанты же, понося величественные, духовные православные иконы Христа, вместо них сделали свои часто никчемные рисуночки (см. рис. 5-7). Поэтому в вопросе возможности изображать Христа протестанты занимают весьма противоречивую позицию: строго запрещая изображать Христа и называя это грехом, они сами изображают Его; отвергая православные величественные духовные образы Христа, они заменили их своими произвольными изображениями, не только искажёнными и более низкого качества, но подчас совершенно безобразными и нелепыми. Как же можно держаться таких позиций?

Рис. 4. Христос у «свиделелей Иеговы»

Рис. 5. Христос в одной протестантской детской Библии.

Рис. 6. Ангел у гроба Христа.

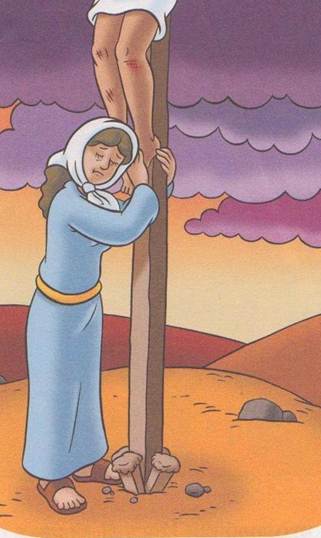

Рис. 7. Дева Мария у Креста.

[26] Представляется уместным здесь сказать о видах атеизма. Самый страшный атеизм – это когда человек знает, что есть Бог, но ненавидит Его и сознательно с Ним борется. Другой, более мягкий вид атеизма, это когда человек не ненавидит Бога сознательно, а просто не верит в Его существование. Третий вид атеизма, это когда человек признает существование Бога, но на практике он не исполняет Божьих заповедей и живет так, как будто Бога нет, и ему не нужно будет отвечать за свои дела на Страшном Суде. Можно выделить еще один вид атеизма, частичный, когда человек и верит в Бога, и старается исполнять Его заповеди, но отрицает некоторые важнейшие понятия о Боге. К таким атеистам относятся, например, расселисты, которые верят в Бога, но отрицают важнейшее учение о Троице. И к такому виду атеистов нужно отнести и протестантов, которые своим иконоборством частично отрицают важнейший догмат воплощения Богочеловека. На Седьмом Вселенском Соборе Церковь заявила, что иконы служат «нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова». При воплощении Бог открыл людям Свой образ в лице Иисуса Христа, и даже чудесным способом оставил его нам на плащанице (об этом будет сказано ниже), а протестанты продолжают говорить, что Бога изобразить невозможно, как будто бы после откровения Бога Моисею на Синае, когда люди не видели образа Божия, ничего не произошло. Поэтому, повторю, своим иконоборчеством протестанты в определённом смысле противятся догмату Боговоплощения, его полному смыслу.

[27] Чтобы убедиться в справедливости такого серьёзного обвинения, вспомним приводимую выше цитату Т. Ватсона: «Как человек может нарисовать Божество? Разве сможет он изобразить то, чего не видел?...». Именно в подобных протестантских заявлениях, которые часто можно встретить и у других авторов, кроется в некотором смысле отрицание Боговоплощения. Ведь Т. Ватсон вопреки свидетельству Евангелия заявляет, что Бога по-прежнему, как и до воплощения Христа, никто не видел, хотя во Христе люди именно видели Бога: «видевший Меня, видел Отца».

[28] Т. Ватсон, увлекаясь идеей величия и неизобразимости Божьей природы, пишет также: «Если кто-либо изобразит змей или пауков, объясняя, что это представляет его правителя, то разве последний не воспринял бы это как пренебрежение? Что больше может оскорбить бесконечного Бога, чем представление Его посредством того, что конечно?» [13]. Риторические вопрошания Т. Ватсона неразумны, и он здесь допускает как минимум две ошибки.

[29] Первая: совершенно неразумно и несправедливо сравнивать изображения Христа с изображениями змей и пауков. Если правителя, к примеру, президента страны, изобразит кто-либо в виде паука, то это будет оскорблением, но если чиновник вешает изображение президента в своём кабинете, то это только прославляет и приносит честь, а не оскорбление президенту. Таким образом, если бы Церковь изображала Христа в виде паука, то это действительно было бы оскорбление Бога, ибо Бог не подобен пауку, но Церковь изображает Христа в образе человека Иисуса Христа, в Котором Бог Сам Себя явил миру. И человек, в противоположность змее и пауку, подобен Богу, ибо сотворен «по образу и подобию» Божию (Быт. 1:26).

[30] Вторая ошибка в том, что бесконечный Бог оскорбляется «представлением Его тем, что конечно». Все наши слова о Боге, вся проповедь Церкви о Христе состоит из земных и конечных понятий! Любое слово о Боге, любое определение Его сущности и характера, – даже такие возвышенные, как «Бог есть любовь»; «Бог есть Дух»; «Бог милосерд, справедлив и многомилостив»; «Бог всемогущ, бессмертен, велик» и т.д., – есть определения конечные, человеческие. Они не описывают действительную сущность Бога, ибо Бог в Своей духовной сущности совершенно неописуем. Как изобразить, так и сказать о Нём нельзя ничего правильного, так как у человека нет слов для описания Бога. Здесь мы затрагиваем богословски непростую тему так называемого апофатического (отрицательного) и катафатического (положительного) Богословия. Суть в том, что апофатическое Богословие ничего не может сказать о Боге положительного, а катафатическое говорит – и здесь нет никакого противоречия, ибо первое говорит о природе Бога самой по себе, а второе – о том, каким Сам Бог открыл Себя человеку. И на этих понятиях спекулирует Т. Ватсон. Да, Бога в Его сущности действительно нельзя ни изобразить, ни описать словами, ибо и изображения и слова есть средства человеческие, конечные. Но, с другой стороны, о Боге можно многое сказать, так как Он Сам Себя открыл человеку в его конечных категориях. Бог, не будучи голубем, явил Себя в его образе; не будучи Ангелом, являл Себя в его образе; будучи Духом, стал человеком. И Церковь изображает Бога только в тех образах, в которых Бог Сам Себя явил человеку, а не в духовной Его сущности, как грезится Т. Ватсону и прочим иконоборцам.

[31] Ещё одно возражение протестантов против изображения Христа, о чём выше упоминалось, заключается в следующем: точный образ Христа не сохранился, а поэтому, раз нам неизвестно, как Христос выглядел в действительности, Его и не нужно изображать. На самом деле, это у протестантов не сохранился образ Христа, а Церковь его сохранила. Первые христиане, видевшие Христа, запечатлели Его образ. В римских катакомбах, где они собирались, остались и до сих пор изображения Иисуса Христа (хотя они более символичны, чем реальны). Кроме этого, из древней христианской истории известен случай, когда Христос чудесно оставил свой образ на полотне пришедшим к нему посланцам царя Авгаря. Также Церковь сохранила память о том, что евангелист Лука был не только врачом, но и художником, и стал первым церковным иконописцем [16].

[32] Если же протестанты не хотят верить Церкви, – так как всё это было давно и для них сомнительно, оставлял ли Христос Свой образ царю Авгарю и писал ли Лука иконы, – то давайте порассуждаем о всем известной туринской плащанице. Это та самая плащаница, в которую Иосиф Аримафейский обернул тело Христа при погребении (см. Мф. 27:59; Мк. 15:46; Лк. 23:53). Промыслом Божиим она сохранилась до наших дней и находится сейчас в Италии, в городе Турине (оттого она и называется туринской). На ней чудесным и непостижимым образом изображен Спаситель Христос.

[33] О том, что на плащанице находится изображение именно Христа, свидетельствует множество фактов. Кровавые пятна находятся как раз там, где они должны быть, если следовать евангельскому описанию смерти Христа: на руках и ногах – сквозные раны от гвоздей; в боку – рана от копья; на голове – от шипов тернового венца; на всём теле – раны от бичеваний. Эта плащаница не может принадлежать кому-либо ещё из распятых подобно Христу по той причине, что ни на кого более из распинаемых не возлагали тернового венца, никого до распятия не бичевали, и никому обычно не протыкали бок, а перебивали голени. То есть никакой другой человек не мог иметь всех тех ран, которые мы видим на плащанице.

[34] О своей истинности свидетельствует сама плащаница. Во-первых, изображение сделано не краской, а каким-то чудесным образом. Изменен сам химический состав волокна, из-за чего материя поменяла цвет, что и создает изображение. Предполагают, что изображение появилось в момент воскресения Христова, когда от Него просиял свет сильнее солнечного, прямо изнутри Его Тела, отчего произошло сильное облучение, что и оставило изображение на плащанице. Есть такие места на полотне, где одна и та же тончайшая нить волокна в одном месте имеет одну окраску, а через микроскопический промежуток – уже другую окраску, что свидетельствует о том, что полотно сделано не человеческими руками.

[35] Во-вторых, изображение сделано негативно! Уже с XIV в. о туринской плащанице было широко известно, и даже самые скептически настроенные и не верующие ученые, не желающие признавать того, что плащаница принадлежала Христу, датируют её не позже чем XIV веком, полагая, что тогда она и была кем-то создана[12]. Но человечество узнало об эффекте негатива только в XIX веке.Если плащаница была сделана в XIV веке, то кто мог сделать негативное изображение тогда, когда о нем не имели никакого представления?

[36] На одном из интернет сайтов о туринской плащанице мы читаем: «Но получается, что образ на Туринской плащанице – самая древняя "нерукотворная фотография", появившаяся на 19 веков ранее, чем кто-либо из людей смог догадаться о возможности получения "рукотворных фотографий"?! (…) Хронологически достоверную историю Туринской плащаницы без всякого перерыва можно проследить начиная с середины XIV столетия. Ввиду того, что изображение на ней обладает всеми свойствами фотографического негатива, эта дата имеет огромное значение! Простое сопоставление говорит нам – мы имеем на ткани эквивалент фотографического негатива, который доказуемо существовал более чем за 450 лет до того, как человечество узнало, что такое фотографический негатив и как им пользоваться. Перед нами осязаемое научное доказательство – изображение не было сделано людьми! Отпечатки на плащанице не являются творением человеческих рук! А такое известие не могло не привлечь к плащанице внимания множества экспертов и специалистов» [17].

[37] В-третьих, на плащанице просматривается скелет человека. Можно рассмотреть даже корни зубов. Опять же, если плащаница – подделка и изделие рук человеческих, то кто мог так точно изобразить скелет человека, если о рентгене узнали только в 1895 г.?

[38] Отмечают еще целый ряд чудес и загадок туринской плащаницы, так что целые группы ученых трудятся над ее изучением. О ней было написано много исследований и снято немало фильмов [18]. Возникла даже такая наука – синдонология (от греч. σινδόν – синдон, что значит «плащаница») – наука о туринской плащанице. Все исследования убедительно доказывают тот факт (тем более верующему сердцу), что на плащанице изображен Сам Христос, а также – что изображение сделано не человеком, а Самим Господом, Который позаботился о том, чтобы чудесным образом оставить нам Свой образ.

[39] Этот факт имеет немалое значение в протестантско-православной полемике об иконопочитании, в частности для решения вышепоставленного вопроса: знаем ли мы, как в действительности выглядел Христос? Туринская плащаница это, во-первых, научное доказательство существования Христа и Его воскресения, а также живое свидетельство того, какие ужасные муки понес Сын Божий за род человеческий. Во-вторых, это свидетельство того, как выглядел Христос в действительности. В-третьих, это доказательство тому, что Христос не иконоборец, как протестанты, так как Сам чудесным образом оставил нам Свой образ, Свою икону, и сохранил её до наших дней. Итак, Сам наш Господь является первым чудесным иконописцем.

[40] Но в своем слепом противлении истине протестанты идут еще дальше. Некоторые баптистские пресвитеры, с которыми я говорил о туринской плащанице, не желали, благодарение Богу, отвергать[13] её и говорить, что она от дьявола (хотя в протестантской среде находятся и такие хулители). Но они приводили другой аргумент. Они утверждали, что даже если на туринской плащанице осталось изображение Самого Христа и нам известно доподлинно, как Христос выглядел, живя на земле, то все равно это не имеет значения и это не повод делать копировать и распространять Его образы, так как после Его вознесения нам уже принципиально не нужно знать, как выглядел Иисус. Для подтверждения своего мнения они приводили слова Апостола Павла: «если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор. 5:16). П. Рогозин по этому поводу пишет так: «Изображать Христа в Его земном уничижении – неразумно. Мы никогда не увидим уже Христа в Его земном уничижении. Он однажды пострадал на Голгофе за грехи наши по Писанию, но воскрес, вознесся и грядёт во славе, чтобы судить живых и мертвых. Слушайте, что говорит об этом апостол Павел: «если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» [9].

[41] Данный ход мысли – один из примеров того, как невпопад пользуются протестанты Библией, на которую они так смело ссылаются, с уверенностью, что она противоречит Православию, и как их рассуждения логически противоречивы.

[42] Во-первых, если выводить из приведенной цитаты запрет на изображение Христа, тогда нужно будет запретить изображать (и фотографировать) любого человека, потому что в том же стихе выше ап. Павел пишет, что не только Христа мы не знаем по плоти, но «отныне никого не знаем по плоти»! Смысл этого стиха не в том, что не нужно знать, как выглядел Христос и как выглядят христиане во плоти, а в том, что мы знаем Христа не по плоти, как простого человека, еврея, жившего в Израиле в такие-то года, а мы знаем Его как «сущего над всеми Бога» (Рим. 9:5), Спасителя мира и Господа всей вселенной. Также и всех верующих мы не знаем по плоти в том смысле, что во Христе мы уже «новая тварь» (2Кор. 5:17) и одно тело, где «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Во Христе мы не должны «судить по плоти» (Ин. 8:15) и оценивать, кто в этом мире по плоти богатый и бедный, знатный и простой, имеющий власть и не имеющий, так как во Христе мы все братья. И в Церкви простой человек может быть знатным пастырем и пророком, а знатный в этом мире, по плоти – простым христианином. Потому в Церкви мы знаем наших братьев не по плоти, а по духу. Таков смысл данного библейского стиха, и здесь никаким образом не затрагивается вопрос о возможности или ненужности изображения Христа и христиан.

[43] Во-вторых, одной простой дилетантской фразой, одним пустым и ничем не обоснованным заявлением («изображать Христа в Его земном уничижении – неразумно») «великий» пророк баптизма П. Рогозин наложил табу на все изображения Христа. А почему изображать Христа в уничижении неразумно? Только потому, что Христос сейчас уже не в уничижении, а во славе? Но это не причина не помнить Христа уничиженного! Именно добровольное уничижение Христа и принесло Ему такую славу; именно через уничижение Христово было спасено человечество. Зачем же тогда протестанты «проповедуют Христа распятого», то есть постоянно говорят и напоминают о самой крайней точке Христова уничижения? Зачем они тогда каждый раз перед хлебопреломлением поют: «Взойдём на Голгофу, мой брат! Посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасенье купил! Падем перед Ним!», призывая тем самым мысленно воззреть на распятого Христа, на Его уничижение. Так получается, что постоянно читать об уничиженном Христе в Евангелии, мысленно представляя Его и размышляя о Нем; проповедовать об уничиженном и распятом Христе; воспевать уничиженного Христа есть дело святое и праведное, а изображать Христа в Его уничижении – нельзя! И по П. Рогозину нельзя именно потому, что не нужно о Христе вспоминать и знать Его в уничижении, так как Он уже во славе. Так зачем тогда читать, петь и проповедовать о Христе уничиженном? К тому же опять всплывает явное противоречие: если мы не знаем Христа по плоти, и изображать Его в уничижении неразумно, то почему протестанты постоянно изображают Христа в уничижении, во плоти, в том числе и распятого? Рассудите сам, мой уважаемый читатель, разумны ли протестантские взгляды и их претензии к Православию?

[44] Еще протестанты часто говорят, что пусть Христа видели те, которым выпала доля жить в Его время и рядом с Ним. Раз мы своими глазами не видели Христа во плоти, то не нужно нам видеть Его и на иконе и пользоваться посредством художников и иконописцев, так как это уже совсем не то, что видеть Христа вживую. Но это также превратное мышление, и данную логику протестанты нигде больше не используют. Такое размышление подобно тому, как если бы сказать: раз мы своими ушами не слышали проповедей и учения Христа, то не нужно теперь и Евангелия читать, то есть – пользоваться посредством многих людей – евангелистов, переписчиков[14], переводчиков,[15] редакторов[16] и издателей – ведь это уже совсем не то, что слышать Христа вживую! Так ведь никто, в том числе и протестанты, не мыслит, и если мы любим Христа, то со всей ревностью будем стараться узнать и понять Его учение, хоть оно и получено нами через многих посредников. Если мы всей душой любим человека, то нам дорого любое напоминание о нем, и любая, даже не высококачественная, фотография. Вот так же, если мы любим Христа, то нам будет дорого узнать о Нем все, нам будет дорог Его образ, несмотря на то, что видеть Христа на иконе совсем не то, что видеть Его живого.

III. О почтительном отношении православных к иконам.

[45] Со всем, сказанным выше в данной главе, непредубежденным и способным здраво рассуждать протестантам будет нетрудно согласиться. Но так просто они сдаваться, конечно же, не собираются, и продолжают протестовать против Истины. Следующий протестантский аргумент таков: если мы и делаем изображения Бога, Христа, Апостолов и святых, то мы к ним относимся как к простым картинкам, помогающим лучше усвоить библейскую историю. А православные-то сделали из этих картин идолов! Они ведь относятся к ним совсем не так, как мы. Они 1) целуют иконы;2) возжигают пред ними свечи и лампады;3) кадят пред ними; 4) поклоняются им;5) молятся пред ними;6) украшают их: обкладывают золотом, помещают их в дорогие киоты на почетное место и прочее. Протестанты уверены, что почитанием икон православные заменили поклонение «Богу живому» на поклонение «изделию рук человеческих»: вместо Бога стали поклоняться материи – дереву, краскам, бумаге и стеклу; одним словом – идолам. Многие баптисты, с которыми я общался, узнав о моем обращении в Православие, старались меня «вразумить» (некоторые даже со слезами – так им было меня искренне жаль) и убедить не впадать в идолопоклонство и не поклоняться дереву и изображению вместо Бога живого. Что на это скажут православные? Давайте внимательно разберемся и с этим вопросом.

[46] В отношении икон на Седьмом Вселенском Соборе Церковь определила: «Храним не нововведенно… иконного живописания изображение, как повествованию Евангельской проповеди согласующееся, и служащее нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова, и к подобной пользе… Ибо сколь часто чрез изображение на иконах видимы бывают, столь же часто взирающие на них подвизаемы бывают воспоминать и любить первообразных им, и чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей, Богопоклонением, которое подобает одному Божескому естеству, но почитанием по тому образу, как и изображению Честнаго и Животворящего Креста и Святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей честь воздается, каковой у древних благочестивый обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе – поклоняется существу изображенного на ней [17]…».

[47] Итак, Церковь учит, во-первых, что православные почитают иконы «почитательным поклонением», а не Божественным. То есть, Церковь чтит иконы не как Самого Бога, (и, естественно, не как идола), а как святыню. О возможности оказывать почтение святыне пространно говорилось в первой главе книги, и здесь я не буду повторяться.

[48] Во-вторых, нужно повторить – и это принципиально важно – что Церковь поклоняется не существу иконы (то есть, дереву и краскам), а образу и личности, изображённой на иконе. И Вселенский Собор от имени Церкви утверждает, что честь, воздаваемая образу, восходит (или иначе – относится) к первообразному (первообразу) – то есть к самой личности, изображенной на иконе. И хотя, казалось бы, эта мысль вовсе не сложна, и в жизни все мы нередко сталкиваемся с подобной логикой мышления (когда почитание или, наоборот, надругательство над материальным образом относится не к веществу, из которого он сделан, а именно к самой личности или первореальности), но протестанты наотрез отказываются ее понимать и признавать. Они возмущаются: как это можно, совершенно конкретно поклоняясь иконе, говорить, что мы поклоняемся не иконе (дереву), а изображенной на ней личности? Это же голое вранье и какое-то одурачивание! Поэтому протестантам намного легче приравнять иконопочитание к идолопоклонству и осудить православных в жутком грехе, чем постараться вникнуть в суть отношения православных к иконам и понять их мышление, тем более что они его и так хорошо понимают в других сферах жизни. Итак, как можно понять: честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу?

[49] Вот примеры из жизни, которые могут помочь нам уяснить эту ключевую православную формулировку в отношении иконопочитания.

[50] Пример 1. У пастора нашей артемовской общины баптистов, в которой я вырос (Кобзарь Ивана Михайловича, которому я прихожусь внучатым племянником) – 11 детей. Фотографию каждого из них он сделал отдельно в изящной рамочке и поставил их в шкафу на полке красиво, полукругом, всех по возрасту. Те, кто бывает у него в гостях, всегда обращают на это внимание. Теперь представьте себе, что кто-то вполне серьезно заподозрит, что Иван Михайлович перестал любить своих детей, а вместо них полюбил стекло и бумагу с их изображениями! Насколько абсурдной была бы такая оценка сего поступка! Ведь нужно думать, что именно любовь к своим детям, желание чаще о них вспоминать и всегда видеть их лица перед собою и побудила отца сделать образы своих детей и поставить их на видное место. Ведь понятно, что вся честь, которую он оказал этим фотографиям (ценные рамочки, почетное место), относится к самим детям, к их личностям. Найдётся ли такой глупец, который скажет, что это все ложь, а на самом деле Иван Михайлович стал идолопоклонником и почитает стекло и бумагу? Но протестанты не прочь быть такими глупцами, лишь бы поносить Церковь и её истинное учение об иконопочитании.

[51] Пример 2. Многие мужчины носят с собой фотографии своих жен или невест. Теперь представьте себе, что жена, увидев у мужа свою фотографию, станет ругать его за то, что он любит и почитает не ее саму, живую, а бездушный образ, сделанный из бумаги и краски! Невообразимо глупо? Да. Ведь нам ясно, что именно любовь и почтение к самой личности жены побудила мужа сделать ее образ и носить его с собой, чтобы чаще видеть и вспоминать дорогое ему лицо. Жена только обрадуется, а не оскорбится от того, что ее муж почтительно относится к ее образу, хотя он и бездушный и сделан руками человеческими. Поэтому весьма глупо выглядят протестантские упреки в адрес православных в том, что они вместо Бога стали чтить и поклоняться Его бездушному изображению – дереву и краске. Ведь ясно, что всякое почтение образа исходит из любви к самой изображённой личности.

[52] Пример 3. Представим, что некая мать недавно потеряла единственного сына и мы пришли её утешить. Она много плачет и скорбит о сыне, постоянно о нем говорит, показывает на его фотографию, а затем, в порыве чувств, обнимает, гладит и целует фото своего сына, обливая его слезами. Скажите, найдется хоть один человек, даже среди протестантов, который скажет, что эта мать совершила акт идолопоклонства, и что вместо сына она теперь любит, нежит и целует бумагу, изделие рук человеческих? Или и протестант поймёт, что здесь вся любовь матери принадлежит не кусочку бумаги, а самой личности её сына?

[53] Пример 4. Люди возлагают цветы у памятника Фёдора Достоевского. Фактически, видимо, они чествуют холодную мёртвую глыбу, кусок камня. Но разве и в этом случае даже протестант со своим превратным мышлением не поймет смысл принципа «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу»? Разве не понятно, что возлагающий цветы желает оказать почтение личности и памяти великого писателя, а не камню?

[54] Пример 5. Семьдесят лет коммунисты истово чествовали своих вождей и героев революции. Они устанавливали им памятники на видных местах, например, в центре города, пролагая к ним аллеи и в праздничные дни собираясь возле них на митинги, возлагая к ним цветы. Портреты Ленина, Маркса и Энгельса вешали в кабинетах на самом почетном и видном месте. И всем понятно, что все почтение, оказываемое коммунистами памятникам и портретам, прежде всего Ленина, относится к самой его личности – к его жизни, делу и учению, а не к камню, бумаге и краске. Но вот коммунисты и были идолопоклонниками, ибо вместо иконы Христа поклонялись иконе антихриста, и вместо почитания образов Христовых святых почитали образы богоборцев, человеконенавистников и сатанистов-атеитов. Но коммунисты хорошо осознавали значение и духовную реальность принципа «честь, оказываемая образу, восходит к первообразу», а потому, будучи богопротивным обществом, и ввели у себя бесовское «иконопочитание». Для протестантов же что почитание образа антихриста коммунистами, что почитание образа Христа Церковью, одно и то же – идолопоклонство.

[55] Когда же Советский Союз развалился, то многие памятники Ленину были низвергнуты и разбиты. Опять же вопрос: когда их низвергали с пьедесталов, то к чему народ желал выразить свое отношение? К куску камня или к личности красного вождя и его учению? И не ясно ли вновь, что такое бесчестие и поругание образа восходит к самому первообразу?

[56] Пример 6. Когда революция в России победила и многие люди отступили от Бога и стали атеистами, то они выносили из Храмов и домов иконы, собирая их в кучи, и сжигали. Вопрос: они сжигали просто дерево, бумагу и краски, или сжигали свою веру и разрывали всякую связь с Богом и Его святыми, демонстрируя свой атеизм? Ответ очевиден: такое бесчестие этих образов было направлено к первообразам, а не к материи как таковой.

[57] Пример 7. В одном музее Германии была выставлена восковая фигура Гитлера, но посетители музея постоянно с ненавистью разбивали ее. Опять тот же вопрос: этим людям так ненавистен был кусок воска, или они все же выражали свое отношение к самой личности Гитлера? Бесспорно, что отношением к образу они хотели выразить свое отношение именно к первообразу.

[58] Пример 8. Банальная ситуация из современной жизни: от девушки ушёл её парень к другой, и она со словами «ненавижу» рвет его фотографию на куски. В этом случае она являет свое отношение к бумаге, или к личности, на ней изображенной? И здесь ответ очевиден.

[59] Пример 9. Известно, что многие люди, в частности граждане США, очень почтительно относятся к флагу своего государства. Всем понятно, что таковым почтением они выражают свою любовь к своей стране. Если же какой-то американец, например, сожжет флаг, то его за это арестуют и будут судить. И представьте, что он на суде станет утверждать, что он очень любит Америку, а сжег простой кусок материи, никак не связывая этот поступок с отношением к самой Америке. Поверит ли ему суд? Нет, конечно.

[60] Когда закончилась война с Германией, то, как известно, повсюду торжественно сжигали фашистские знамёна. Всем, даже баптистам, понятно, что, сжигая знамёна врагов, победители на самом деле, выражали ненависть не к ткани, из которой он был сделан, а к самой идее фашизма, чего видимым образом и символом был флаг с начертанной на нём свастикой.

[61] Всё это говорит о том, что все нормальные люди прекрасно понимают, что есть прямая связь между флагом государства и самим государством; или, иначе, между образом и первообразом, между символом реальности и самой первореальностью.

[62] Пример 10. Это история, которую я еще в детстве слышал с кафедры из уст баптистского проповедника. Во время войны фашисты захватили церковь[18], в которой молились верующие. И вот солдаты положили в дверях образ Христа и повелели всем, кто желает остаться в живых, выходя из храма плевать и наступать на этот образ. Все люди, боясь смерти, так и поступили, но только одна девочка отказалась это сделать, за что была расстреляна фашистами. Лично я не уверен в том, что такой случай мог иметь место в истории, ведь для фашистов такое поведение не было типичным. Но не это важно, а то, что подобный случай мог произойти, а также то, что баптистский проповедник преподносил поступок девочки как подвиг и мученичество за Христа, и что большинство даже самых ревностных в своём духе протестантов оценили бы подобную смерть подобным образом. Не знаю, найдется ли вообще такой протестант, который скажет, что эта девочка напрасно умерла за свою преданность идолопоклонству, и что люди, выполнившие приказ фашистов, ничем не согрешили против Бога, наплевав и поправ ногами образ Христа? Неужели протестант скажет, что они просто плюнули на кусок дерева и краски, и что их отношение к иконе никак не связано с их предательством Христа и веры? Протестанты не одобрят того, кто разорвет или наплюет на образ Христа[19], хотя на словах они называют иконы идолами. Это говорит о том, что протестанты не могут развратиться настолько, чтобы быть в своём иконоборчестве до конца последовательными, и что в душе они, хоть и слабо, но осознают и признают связь между образом и первообразом.

[63] Пример 11. История о Евгении Родионове, одном из мучеников нашего времени, которого уже многие в Православной Церкви почитают как святого. Во время войны России с Чечней он, будучи солдатом российской армии, попал в плен к чеченцам, которые стали пытками вынуждать его снять с себя нательный крест, но он отказался и, в конце концов, был ими убит. Так вот, такой отказ снять с себя крестик не приравнивается ли в глазах Божиих (да и в глазах всех разумных людей, в том числе и самих чеченцев) как отказ отречься от Христа и своей веры? Или иначе: не переходит ли такое почитание материального образа распятого Христа к Самому первообразу?

[64] Думаю, что этих примеров более чем достаточно для всякого здравомыслящего и не настроенного предубеждённо человека, чтобы уяснить и признать вполне правомерным и обоснованным православный принцип иконопочитания: всякое почтение, оказываемое образу, восходит к первообразу. И если протестанты понимают и признают, что любое почтительное отношение к фотографии любимого человека не есть измена любимому, а наоборот – свидетельство любви к нему, то они должны признать и то, что, почитая икону Христа, православные не изменяют Ему с куском бумаги или дерева, а наоборот – только укрепляют свою любовь к Нему. И как можно согласиться с Т. Ватсоном, который говорит: «Поклонение невидимому Богу через изображение Бог воспринимает, как поклонение самому изображению» [19]? По всем вышеприведенным примерам мы убедились, что здравое мышление требует признать, что отношение к образу всегда связано с первообразом (с изображённой личностью), и всегда переходит на него и относится к нему, а не к материи, на которой изображён первообраз. Потому протестанты в корне неправы, когда говорят, что почтение образа Христа есть почтение самого дерева (потому и является идолопоклонством), а не личности Христа, ибо на самом деле поклонение Богу через истинное изображение Бог воспринимает именно как поклонение Ему Самому, а не как поклонение материалу, из которого сделано изображение.

[65] Но, несмотря на всю очевидность приведенных доводов, Т. Ватсон всё же не может отличить материал, из которого

2015-03-22

2015-03-22 333

333