· Идеализация человека и её результат

Как мы уже видели, идеология образует верхний ярус философской системы. Естественно поставить вопрос, как будет выглядеть с этой вершины её нижний ярус, т.е. её онтологический фундамент. Это значит, что теперь нас интересует не вопрос о том, что из себя представляет мир согласно нашим знаниям, а о том, каким он должен быть согласно нашим желаниям. Другими словами, речь идет об идеализации мира как целого. Надо построить такое предельное представление о мире, при котором он как совокупность явлений совпал бы со своей сущностью. Очевидно, что в зависимости от нашего взгляда на эту сущность будут получаться совершенно разные идеализированные представления о нем как о совокупности явлений. Так, если сущностью мира мыслятся покой и "гармония" (равновесие) между противоположностями, то являющийся мир должен представлять собой царство покоя и равновесия, а если сущностью мира считается движение и борьба, тогда он должен быть ареной острых конфликтов и бурных изменений и с внешней стороны; если сущность мира - "доброе" начало, то являющийся мир должен оказаться совокупностью добрых дел, а если "злое" - то злых дел.

Совершенно аналогично если его сущностью окажется "таинственное" (иррациональное) начало, то являющийся мир должен стать совокупностью таинственных (иррациональных) явлений; если в роли этой сущности выступает суровый рок, то являющийся мир оказывается совокупностью действий, однозначно запрограммированных этим роком, а если основанием мира является свобода, то являющийся мир станет полем свободных актов, стихией свободного выбора и полным проявлением индивидуальности, и т.д. и т.п.

Таким образом, именно несовпадение сущности реальности с её внешним проявлением дает повод для идеализации этой реальности. Люди так же склонны идеализировать окружающий их мир, как они склонны идеализировать солнце, наивно полагая, что на нем не может быть пятен. Но если человек является продуктом это мира (С онтологической точки зрения реальность всегда первична, а знание вторично. Хотя с гносеологической точки зрения это отношение можно перевернуть (получив знание о реальности, человек может исходить из него и формально выводить реальность из знания), тем не менее, такое "переворачивание" вполне подобно работе глаза, переворачивающего изображение предмета. Но существует мозг, который восстанавливает действительную картину. Принимать это "переворачивание" за чистую монету, значит занимать, выражаясь фигурально, воистину "безмозглую" позицию в философии), то "раздвоение" реальности на явление и сущность должно наложить свой отпечаток и на природу человека: "В нем и в его жизни фактически существующее не может совпадать с идеальной сущностью. Поэтому в нем... жизненная правда (человек как явление - В.Б.) и истина сущности (сущность человека - В.Б.) также должны расходиться между собой. Отсюда нетрудно заключить, что именно в этом коренится значительная часть конфликтов, которые составляют основной материал эпической, драматической и романтической поэзии" (Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 438). Проблема человека и заключается в расшифровке этой загадочной сущности человека, эмоциональное отношение к которой передано с таким настроением в символистской картине Г. Моро "Эдип и сфинкс". (Миф об Эдипе фактически и является не чем иным, как метафорическим описанием проблемы человека). Из общей теории идеала, развитой в предыдущем разделе, следует, что идеализация человека должна заключаться в такой модификации его как явления, чтобы он совпал со своей сущностью. В зависимости от того, как понимается эта сущность, идеализация будет осуществляться тем или иным способом. В истории культуры мы встречаемся с самыми различными идеализациями человека, но они, как правило, проводятся непоследовательно: некоторые стороны человека идеализируются, а многие другие - не менее важные - нет. Посмотрим, как должна осуществляться последовательная идеализация.

Начальной ступенью идеализации человека обычно является идеализация его внешности. Наглядные иллюстрации здесь в изобилии дает история изобразительного искусства. Идеальный человек должен, прежде всего, иметь идеальное лицо, прическу, фигуру, осанку, походку, одежду (достаточно, например, вспомнить как изящно на картинах старых мастеров укладываются даже складки одежды у античных героев и христианских святых). Но он должен иметь в идеальном состоянии и то, что скрыто одеждой, т.е. идеальным должно быть и его тело. Как известно, этому вопросу изобразительное искусство всегда уделяло особое внимание. Например, сестра Наполеона I Полина Боргезе предпочла позировать знаменитому скульптору Канове без тени смущения в костюме Евы именно потому, что она понимала, насколько очертания её тела превосходили её внешность в любом из 600 платьев, имевшихся у нее в гардеробе. Следовательно, практическое "абстрагирование" от одежды в таком живописном жанре как "ню" имеет глубокий смысл: оно ставит своей задачей "очистку" человека от социальных наслоений и биологических отклонений (устремление, в частности, к нулю всяких отклонений от идеальных пропорций человеческого тела, даваемых т.н. золотым сечением).

Однако, сказанным идеализация человека не ограничивается. Само собой разумеется, что он должен иметь идеальное здоровье (все отклонения от медицинской нормы должны быть так же устремлены к нулю, как и все отклонения пропорций от золотого сечения). Хотя в идеале человека всегда подчеркивается "человеческое" начало в отличие от "животного", тем не менее, и последнее может стать идеалом, если человека подвергнуть "животной" идеализации. Например, пышущий здоровьем субъект может оказаться идеалом для больного; в частности, для страдающего бессонницей и отсутствием аппетита - обжора, сотрясающий стены богатырским храпом (Отметим в качестве курьеза, что и "животный" идеал не возвращает человека в буквальном смысле в биосферу, ибо животные не имеют даже "животных" идеалов, руководствуясь в своем поведении не идеалом, а инстинктом. Тем не менее, "животный" идеал приближает человека к животному и тем унижает его).

Более тонкий и сложный характер идеализация человека приобретает тогда, когда она распространяется на внутренний (духовный) мир человеческой личности. С такой идеализацией мы встречаемся уже в буддийском "восьмиричном пути" с его учением о "благородных мыслях" и "благородных чувствах".

Прежде всего это касается идеализации рациональной стороны духовного мира, т.е. интеллектуальных процессов. Реальное рассуждение (мышление) полно фактических ошибок и тех или иных отступлений от законов логики. Но можно устремить эти отступления к нулю. Тогда мы получим идеальное мышление. Реальные доказательства тех или иных утверждений часто бывают очень громоздкими. Но можно так упростить доказательство, что оно будет давать максимальный результат при минимуме затраченных средств. В этом случае мы будем иметь дело с идеальным доказательством.

Однако ещё более существенным для формирования идеального человека является идеализация переживаний. Как показал Винкельман, классическим примером такой идеализации может служить образ троянского жреца Лаокоона, погибающего с сыновьями от насланных на него богиней Афиной двух гигантских змей за то, что он предупредил троянцев об опасности оставленного греками "Троянского коня". Этот образ запечатлен во всемирно известной античной скульптуре 1 в. до н.э., найденной в 1506 г. в римском винограднике. В поэме Вергилия "Энеида" отражены переживания, которые можно условно назвать реальными переживаниями Лаокоона; "Тщетно метаясь, то хочет расторгнуть он сильные узы, то испускает ужасные вопли до сводов небесных..." (Вергилий. Энеида. Цит. по: Миронов А. М. История эстетических учений. Казань. 1913. С. 183) В отличие от этого в скульптурной группе, выполненной родосскими художниками, ярость и крики, сопровождающие реальное страдание, сведены к нулю; при этом стойкость и мужество Лаокоона доведены до максимума и "очищены" от примеси "низких" эмоций: "...Игра его мускулов доведена до невозможных пределов: сдвинутые как волны, они выражают самое сильное напряжение воли среди сопротивления и страдания" (Винкельман История искусства древности. Ревель, 1890. С. 144); "Лаокоон есть олицетворение страдания,... Но несмотря на выражение этих ужасных мучений, на лице отражается твердая душа человека, старающегося сдержать выражение страдания" - "...сдержанность мудреца, умеющего умерять её (души - В.Б.) порывы, выдающего лишь искры огня, который его пожирает" (Там же, с. 148-149). В результате мы получаем вместо реального идеализированное страдание, сочетающее физическую боль со стоической стойкостью и мужеством. Нечто подобное обращает на себя внимание и в образе св. Агаты, созданное Себастьяно дель Пьомбо: в то время как ей прижигают обнаженную грудь, она, казалось бы вопреки жизненной правде, сохраняет величественное спокойствие, не позволяя ни одному мускулу лица обнаружить хотя бы легкое содрогание.

Как уже отмечалось, в результате идеализации некоторые черты у человека могут исчезнуть, а некоторые другие - оказаться сильно преувеличенными (гипертрофированными, гиперболизированными). Однако дело не ограничивается только такой модификацией существующих черт. Когда происходит очень значительное количественное изменение соответствующей черты, на какой-то ступени может произойти качественный переход. Тогда мы получаем человека, парадоксальным образом сочетающего такие черты, которые в действительности могут быть присущи только разным людям или одному человеку, но в разные периоды его жизни. На эту особенность идеализации человека обратили в своё время внимание Винкельман и Гёте. Так, Винкельман писал: "Высшая идея мужественной красоты заключается в статуях Аполлона: бог этот соединяет в себе выражение силы зрелого возраста с нежностью юношеских очертаний". (Винкельман. История искусства древности. Ревель, 1890. С.141) Следовательно, одной из форм идеализации человека было сочетание черт юности и зрелости, несмотря на алогичность (иррациональность) такого сочетания. Подобно античным богам, античные богини (Афродита, Диана, Афина) сочетали девичью шею, грудь и походку с формами зрелой женщины. Идеал вакхической личности (Дионис) шел еще дальше, синтезируя уже не черты человека определённого пола в различные периоды его жизни, а черты лиц разного пола - пышные бёдра и сладостный взгляд, заимствованные у женщины, и грузная фигура и тучный живот, взятые у мужчины. Идеал человека как синтеза противоположностей (идеал "диалектического" человека) получил наибольшее развитие у В. Блейка (Digbj G.W. Symbol and Image in W. Blake. Oxford, 1957; Mellor A.K. Blake,s Human Form Divine. University of California Press, 1974), особенно в такой символической композиции как "Сотворение Адама" (1795) 9рис...). В этой картине Бог создает человека из четырёх стихий, которые символизируют соответственно: вода - способность человека к чувственному восприятию; воздух - к рациональному мышлению; земля - творческому воображению (фантазии); огонь (солнечный свет) - к эмоциональным переживаниям. Идеальный человек (в отличие от реального, склонного к одностороннему развитию одной из этих способностей, особенно, рациональности) гармонично сочетает все четыре.

Быть может, лучше всех резюмировал значение описанного выше синтеза противоположностей в процессе идеализации человека Гёте, который заметил, что искусство может сочинить даже "девственную мать" - "не только может, но даже обязано" (Гёте В. Об искусстве. М. 1975 с. 161-162).

Идеализация духовного облика человека неизбежно должна провести к идеализации и его деятельности (поведения). В простейшей форме это проявляется уже в переходе от реальной речи, содержащей те или иные отклонения от филологических норм, к идеальной (свободной от таких отклонений, что практически почти невероятно в реальном общении); а также от реальных манер (далёких от светской изысканности) к идеальным.

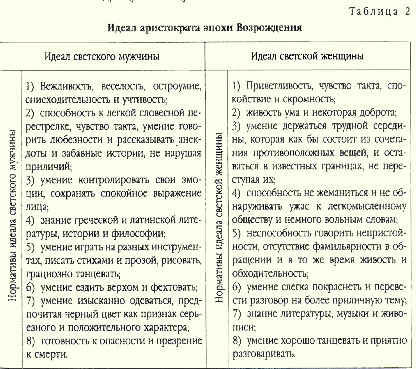

Как известно, одно из лучших описаний идеала светского человека дано другом Рафаэля - графом Кастильоне в его эссе "Придворный" (Тэн И. Философия искусства. М. 1914 с. 24-29). Если резюмировать те требования (Чиколини Л.С. Гуманистический идеал Кастильоне в сб. Рафаэль и его время. М. 1986), которые этот граф предъявляет к идеальному светскому человеку на основании обобщёния вкусов итальянского аристократического салона 1500 г., то можно составить следующую таблицу:  Мы видим, что этот идеал содержит вполне определённые нормативы, показывающие, каким образом он может быть реализован. Например, требование "говорить любезности и рассказывать анекдоты и забавные истории, не нарушая приличий". Известно, что в реальной практике человеческого общения (отраженной в частности, в "Декамероне" Бокаччо) легко можно преступить запретную и подчас трудно уловимую грань. Но идеальный человек тем-то и отличается, по замыслу Кастильоне, от реального, что он никогда не переходит этой грани, - он обладает идеальным тактом и поэтому способен на идеальный разговор, в котором все отклонения от приличий "устремлены к нулю". Точно так же реальный человек, вызвав соперника на дуэль за нанесенное ему оскорбление, может испытывать какие-то колебания. В отличие от этого идеальный человек, следующий нормативу "готовность к опасностям и презрение к смерти" (Следуя этому нормативу, некоторые французские аристократы во время якобинского террора в 1793 г. даже "смаковали" процедуру гильотинирования), обладает идеальным хладнокровием поскольку всё возможные в таких случаях колебания и сомнения сведены силой абстракции к нулю.

Мы видим, что этот идеал содержит вполне определённые нормативы, показывающие, каким образом он может быть реализован. Например, требование "говорить любезности и рассказывать анекдоты и забавные истории, не нарушая приличий". Известно, что в реальной практике человеческого общения (отраженной в частности, в "Декамероне" Бокаччо) легко можно преступить запретную и подчас трудно уловимую грань. Но идеальный человек тем-то и отличается, по замыслу Кастильоне, от реального, что он никогда не переходит этой грани, - он обладает идеальным тактом и поэтому способен на идеальный разговор, в котором все отклонения от приличий "устремлены к нулю". Точно так же реальный человек, вызвав соперника на дуэль за нанесенное ему оскорбление, может испытывать какие-то колебания. В отличие от этого идеальный человек, следующий нормативу "готовность к опасностям и презрение к смерти" (Следуя этому нормативу, некоторые французские аристократы во время якобинского террора в 1793 г. даже "смаковали" процедуру гильотинирования), обладает идеальным хладнокровием поскольку всё возможные в таких случаях колебания и сомнения сведены силой абстракции к нулю.

Таким образом, идеальная деятельность, на которую способен только идеальный человек, представляет собой цепочку идеальных поступков. Идеальный поступок отличается от реального тем, что он точно соответствует всем моральным законам, диктуемых идеалом (У идеального человека не существует никакого расхождения между словом и делом. У такого человека действия в точности соответствуют идеалу, которым он руководствуется, тогда как у реального человека возможно полное несоответствие между поступком и идеалом). Поскольку отклонения от моральных норм возможны, так сказать, как "вправо", так и "влево", то такой поступок заключается в искусстве постоянно "держаться трудной середины", т.е. балансировать на лезвии бритвы.

Как известно Кант, придавая большое значение идеалу человека, в то же время отрицал возможность существования идеала других объектов (яблока, лошади, солнца и т.п.) (Кант И. Критика способности суждения. Соч. Т. 5. М.,1966 с.237). Если, однако, рассуждать последовательно, то следует признать, что идеализация человеческой деятельности неизбежно должна привести к идеализации и её результатов. Другими словами идеальные поступки не могут не давать и идеальные результаты. В простейшей форме это проявляется уже в операции выбора (селекции): идеальный человек (в отличие от реального) выполняет эту операцию совершенно безошибочно, т.е. он выбирает из множества реальных предметов тот, который ближе всего к идеальному предмету. Например, из множества шаров, отклоняющихся от идеального шара, он выбирает тот, который ближе всего к идеальному шару. Стало быть, уже простой отбор, осуществляемый идеальным человеком, создает условия для идеализации любых объектов.

В более сложных случаях, когда речь идет о преобразовании предмета, идеальный человек опять-таки преобразовывает этот предмет идеальным образом: печатает идеальный текст (без ошибок), выращивает идеальные кристаллы и т.п. Ярким примером того влияния, которое идеал человека оказывает на природные объекты, может служить влияние идеала героического человека, столь характерного для эпохи барокко, на идеализацию лошади. Так как героический человек мог восседать только на "героической" лошади, то Рубенс "создал тип идеального коня с узкой головой, широким крупом, нервными ногами, длинной развевающейся гривой, с хвостом, походим на султан, с трепещущими ноздрями и огненным взглядом" (Авермат Р. Рубенс. М., 1977. С. 57).

Итак, идеальный человек благодаря своей идеальной деятельности прямо или косвенно создает идеальные объекты. Подобно тому как легендарный персонаж античной мифологии Мидас простым прикосновением превращал все предметы в золото, точно так же идеальный человек своим прикосновением превращает все предметы в "идеализированные" объекты (Кавычки здесь не случайно относятся к прилагательному, а не к существительному, как это было, когда мы говорили об идеализированных "объектах" в науке). Поэтому знаменитая формула древних "человек есть мера всех вещей" (Протагор) требует уточнения в следующем смысле: идеальный человек есть мера всех идеальных вещей (Реальный человек никоим образом не является мерой всех реальных вещей, а только тех, которые создаются его трудом). При этом в зависимости от характера идеализации реального человека получают и соответствующий способ идеализации реальных вещей. Так, например, атлетический человек будет усматривать в вещах только физическую сторону, а мистический - только мистическую. Для героического человека в них будет существовать только героическая сторона (он будет склоняться к тому, чтобы все предметы, так сказать, поднимать с земли на небо); напротив, для прозаического - только будничная (будет склонен все предметы спускать с неба на землю). Рационалистический человек превратит все вещи в рациональные конструкции, а иррационаолистический - в средоточия иррациональности. Гедонистический человек будет видеть в вещах притаившееся в них наслаждение, а потерянный ("лишний") человек - скрытое страдание; добрый человек будет усматривать во всем добро, а злой - зло; и т.д. и т.п.

Из сказанного ясно, что идеал человека (или, что то же, идеальный человек) есть предельное представление о человеке выражающее сущность человека в той или иной интерпретации. Поскольку идеализация человека (как и всякого другого объекта) не имеет необходимой связи с какими бы то ни было эмоциями, постольку не следует ассоциировать идеал человека обязательно с какими-то положительными эмоциями (как это обычно делается в повседневной жизни). Ведь идеальный человек, как было показано выше, есть не что иное как идеализированный человек, а идеализацию можно осуществлять самым необычным и парадоксальным образом.

Согласно обычным житейским представлениям идеальный человек - это человек, мысленно очищенный от всех недостатков и состоящий из одних достоинств. При научном же подходе к идеализации такая идеализация является лишь частным случаем. Возможна альтернативная идеализация, когда реальный человек "очищается" с помощью абстрагирования от всех достоинств и становится "скроенным" из одних недостатков. Подобный подход к человеку известен давно и получил своё наиболее яркое выражение в карикатуре. Возможен и промежуточный подход, когда человек очищается от части недостатков и части достоинств.

При этом сразу возникает вопрос о критерии различия между достоинствами и недостатками. И здесь мы сталкиваемся с относительностью такого различия. Например, в античной Греции идеальная афинянка должна была носить длинную одежду, и идеальная спартанка - короткую. С точки зрения афинянки короткая одежда считалась неприличной и потому её ношение не могло не быть серьезным недостатком. Тогда как с точки зрения спартанки длинная одежда была очень неудобна и только ношение короткой могло считаться достоинством (Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. ГИИИ. 1936. С. 45. Предубеждение афинянки к обнаженности спартанки - "выставляет напоказ свои бедра" "как будто только длинная одежда может говорить о нравственности". /Кон-Винер/). Отмеченная относительность проявляется ещё более фундаментально, если мы сравним нормативы, диктуемые идеалами человека в разные исторические эпохи. Так, с точки зрения идеала атлетического человека (Этот идеал возрождается в наше время в форме т.н. бодибилдинга), столь характерного для античного мира, только превосходно развитое тело является достоинством. Поэтому греки уделяли физическому воспитанию молодежи совершенно исключительное внимание. Они постоянно подчеркивали свое физическое превосходство над другими народами (в частности, над персами в эпоху греко-персидских войн). И они имели на это основание, ибо тело древнего грека действительно выглядело (благодаря специальной системе музыкальной гимнастики) как художественное произведение.

Напротив, согласно готическому идеалу мистического человека, столь характерному для средневековой Европы, тело человека является средоточием греха и поэтому его надо не только не развивать, но умерщвлять. Важным требованием такого идеала было не только исключение каких бы то ни было физических упражнений, но и аскетическое голодание, причинение телу искусственных физических страданий и даже отказ от соблюдения элементарных правил гигиены (Тэн И. Философия искусства. М., 1914, ч. 5. С. 70-71). Бледное, худосочное и изможденное тело приближает человека к идеалу бестелесности и постольку (если не прямо, то косвенно) является подлинной ценностью.

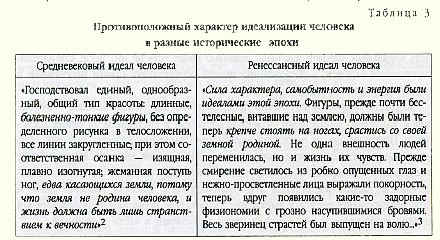

Если мы теперь сопоставим духовный идеал средневекового человека с соответствующим идеалом человека эпохи Ренессанса, то получим следующее. (см. Таблицу 3.)  (2. Мутер Р. История живописи. Ч. 1. СПб., 1901. С. 72)

(2. Мутер Р. История живописи. Ч. 1. СПб., 1901. С. 72)

Сравнивая эти идеалы, нетрудно заметить, что для средневекового человека духовным идеалом является интерес к самосозерцанию (переживание собственного духовного "опыта") и поэтому пассивное отношение к внешнему земному миру (который есть "суета сует"). Напротив, для человека эпохи Ренессанса характерно пробуждение огромного интереса к окружающему его миру и постольку активное отношение к нему. Если для первого характерен квиетизм (подавление воли к деятельности), то для второго, так сказать, активизм (пробуждение этой воли). Если в первом случае понижение интереса к внешнему миру считается большим достоинством, то во втором случае - серьезным недостатком.

Таким образом, само различие между достоинствами и недостатками (физическое развитие или умерщвление плоти; интерес и активное отношение к материальному миру или отсутствие такого интереса и пассивное отношение к нему) является следствием различий в мировоззрении, что лишний раз свидетельствует о том, что всякий идеал (в том числе и идеал человека) определяется не эмоциями, а мировоззрением (т.е. в конечном счете, теми философскими принципами, из которых исходит данный человек).

Относительность различия между достоинствами человека и его недостатками свидетельствует о том, что нельзя абсолютизировать идеал человека определенной исторической эпохи. Не следует, например, считать античный идеал человека, получивший наиболее яркое воплощение в Аполлоне Бельведерском и Венере Милосской, "подлинным" идеалом человека, а идеалы человека, относящиеся к другим эпохам, "псевдоидеалами".

Так, в XVI в. одновременно сосуществуют идеал благородного человека, получивший свое наиболее яркое выражение в живописи чинквеченто (Леонардо, Рафаэль, Тициан и др.) и идеал сатанинского человека, проявившийся в полной мере в живописи маньеризма (Босх, П. Брейгель, Арчимбольдо и др.). Второй тоже является результатом идеализации реального человека, но способ идеализации здесь диаметрально противоположен тому, который приводит к первому идеалу. Если в первом случае устремляются к нулю все неразумные, "злые" черты, то во втором - все разумные, "добрые". Конечно, можно возразить, что идеал сатанинского человека - вовсе не идеал, а антиидеал ("перевернутый" идеал, по выражению Шеллинга)("...Относительно уродливых созданий греческого мира богов признано, что эти образы... суть все же идеалы, но только перевернутые идеалы и что благодаря этому они снова включаются в сферу прекрасного" /Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. С. 98/). И это, действительно, так. Но загвоздка в том, что свойство быть антиидеалом относительно: идеал благородного человека в равной степени может интерпретироваться как антиидеал по отношению к идеалу сатанинского человека. Всё зависит от того, какой способ идеализации будет принят за точку отсчета.

Таким образом, всякий идеал диалектичен в том смысле, что предполагает существование не просто иного, а противоположного ему идеала (антипода). Быть может, самым знаменитым проявлением этой поляризации является реакция скандально известного философа в древней Греции - представителя школы киников - Диогена Синопского, сидевшего в лохмотьях в бочке и обгладывавшего кость, оставленную собаками, на вопрос Александра Македонского, что бы он мог для него сделать, К всеобщему удивлению, ответ оказался предельно лаконичным:"Отойди - не заслоняй мне солнца". Коллизия двух диаметрально противоположных идеалов - идеала "владеть всем" и идеала "владеть ничем" - тут совершенно очевидна: предел могущества и предел падения сходятся здесь в исключительно эффектном контрасте.В живописи описанная поляризация нашла особенно выразительное проявление в творчестве Ренуара и Лотрека. У обоих художников ключевую роль играет образ женщины. Но женские идеалы Ренуара и Лотрека не просто различны, а прямо противоположны. Если Ренуар подчеркивает в своих женских персонажах положительные черты и опускает отрицательные, то Лотрек поступает как раз наоборот. Если Ренуар превращает особу сомнительного поведения в олицетворение невинности, то Лотрек, напротив, - эту самую невинность опускает до уровня представительницы второй древнейшей профессии. Метод идеализации, к которому прибегает Лотрек, напоминает метод карикатуристов. Но и карикатура, как мы уже отмечали, является особой формой идеализации (Существование противоположных способов идеализации человека не заключает в себе ничего странного, если мы учтём, что оно обусловлено существованием противоположных взглядов на сущность человека).

Высшей ступенью идеализации человека является отвлечение от любых отклонений, которые наблюдаются между теми или иными поступками реального человека и тем идеалом, которым он руководствуется. Говорят, что реальному человеку обычно не хватает моральной ответственности, или другими словами, что он может нарушать свой моральный долг. Следовательно, самое существенное отличие идеального человека от реального заключается в полном соответствии всех поступков всем требованиям идеала. Благодаря этому идеальный человек обладает идеальной моральной ответственностью (у него не может быть никакого расхождения между словом и делом). Поэтому только идеальный человек заслуживает того панегирика моральному долгу, который мы встречаем у Канта в "Критике практического разума".

Однако при этом надо иметь в виду, что та система моральных законов, которой следует идеальный человек, определяется его идеалом. А это значит, что она может расходиться, и весьма значительно, с существующей моралью, господствующей в данном обществе и диктуемой идеалами предшествующих поколений.

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что идеал человека конкретизирует то, что принято называть этическим идеалом (Вся специфика этического идеала, как ясно из сказанного, заключается именно в соответствии всех поступков той новой морали, которую он проповедует. Соответствие поступков старой морали есть не идеал, а определенная реальность). Поэтому в дальнейшем термины "идеал человека", антропологический идеал и этический идеал мы будем употреблять в эквивалентном смысле.

Итак, идеал человека в том строгом смысле, о котором говорилось выше, не связан ни с положительными, ни с отрицательными эмоциями, ни с достоинствами, ни с недостатками. Только осознав это исключительно важное обстоятельство, можно преодолеть те трудности, которые всегда возникают при анализе столь тонкого и сложного понятия, каким является понятие эстетического идеала.

· Эстетический идеал и его особенности

Если идеальный человек как таковой есть мера идеальных вещей, то конкретный тип идеального человека является мерой идеальных вещей, определенного типа. Это значит, что такой идеальный человек определяет способ идеализации объектов этого типа. Тогда общее представление о таком способе идеализации становится эталоном для возбуждения и кодирования художественных эмоций определенного типа.

Как уже отмечалось в п. 1 гл. I художественные эмоции являются идеальными эмоциями. Последние отличаются от реальных чувств в двух отношениях: они являются 1) обобщенными (ср. п. 1 гл.I) и; 2) идеализированными. Если обобщение заключается в выделении в различных эмоциях сходных черт, то идеализация - в очищении этого комплекса сходных черт от некоторых компонент (например, после обобщения сложного переживания, представляющего собой сплав положительных и отрицательных эмоций, можно отвлечься от негативной компоненты и получить чисто положительное обобщенное переживание). Именно обобщение и идеализация реальных эмоций делает понятной специфику художественных переживаний.

Возникает вопрос: почему общее представление о способе идеализации объектов определенного класса может стать эталоном для возбуждения и кодирования идеальных эмоций? Другими словами, почему оно является вспомогательным средством для возбуждения и кодирования именно художественных эмоций?

Очевидно, что способ идеализации объектов некоторого класса определяется их сущностью. Ведь, как мы уже видели, идеализация любого объекта есть переход от объекта как явления, не совпадающего с сущностью, к объекту как явлению, совпадающему с этой сущностью. С другой стороны, как уже отмечалось, сущность зависит, вообще говоря, от её интерпретации (Речь идет, разумеется, не об объективной сущности, а о наших понятиях о последней). Последняя же, в свою очередь, определяется реальной сущностью того человека, который интерпретирует. "Благородный" человек видит всё в "благородном" свете, а "сатанинский" - в "сатанинском". Таким образом, способ идеализации объектов диктуется как художнику, так и зрителю его представлением об идеале человека, т.е. его этическим идеалом: "В эпохи, когда начинает формироваться более высокий нравственный облик (В.Б.) какого-нибудь народа, всегда именно поэты, т.е. творцы эпоса, являются людьми, которые выдвигают идеальный образ человека (В.Б.) и человеческой добродетели, становящийся образцом, на который люди должны ориентироваться и по которому они действительно судят о поступках. Такие поэты являются подлинными воспитателями, формирующими духовный облик целых поколений" (Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 390).

В то же время мы выяснили, что последовательная идеализация человека приводит неизбежно и к идеализации его эмоций. Следовательно, способ идеализации человека предполагает специфический способ идеализации человеческих переживаний. Но тогда благодаря посреднической роли идеального человека возникает тесная связь между способом идеализации объектов и способом идеализации эмоций. Идеальный человек определенного типа способен переживать только идеальные эмоции определенного типа. Поэтому он идеализирует все объекты таким образом, чтобы они возбуждали только идеальные эмоции этого же типа.

Именно указанное довольно тонкое обстоятельство делает понятным, почему способ идеализации объектов может стать эталоном для возбуждения и кодирования художественных эмоций. Здесь требуется, однако, одна оговорка: он сможет сыграть роль указанного эталона лишь при условии, что не только художник, но и зритель склонен прибегать к такой же идеализации объектов. Но это будет возможно, опять-таки, при условии, что зритель руководствуется тем же этическим идеалом человека, что и художник.

Итак, эстетический идеал как эталон для возбуждения и кодирования художественных эмоций представляет собой практически не что иное, как представление о том, каким должно быть художественное произведение, чтобы оно соответствовало определенному (заданному, фиксированному) этическому идеалу человека (В п. 3 гл. III будут приведены многочисленные примеры практического употребления описанного понятия эстетического идеала в истории живописи).

Поскольку описанное представление играет роль литейной формы, по которой "отливается" выразительная умозрительная модель (художественный образ), то оно напоминает невидимку, всегда скрывающуюся за кадром. При рассматривании картины на стене музея зритель так же не замечает присутствия эстетического идеала, как посетитель ювелирного магазина не обнаруживает в его витрине литейной формы, с помощью которой было отлито понравившееся ему ювелирное изделие. Сказанное делает понятным, почему эстетический идеал так труден для анализа и точного определения.

Эстетический идеал, как и всякий идеал, представляет собой систему определенных нормативов. Другими словами, он задает художественный канон. Без таких нормативов, предъявляющих совершенно конкретные требования к художественному образу (и художественному произведению), эстетический идеал не приносил бы никакой практической пользы, оставаясь туманным, ни к чему не обязывающим пожеланием, бесплодно витающим в "чистых пространствах прозрачной мысли" (Гегель).

Всякий эстетический идеал содержит нормативы двух типов: содержательные и формальные. Содержательный норматив представляет собой априорную установку носителя идеала, прежде всего, относительно того, художественное произведение какого жанра он предпочитает: одно - или многофигурную сцену, портрет, ню, интерьер, пейзаж, натюрморт и т.д. (Содержательный норматив может охватывать сразу несколько "любимых" жанров: скажем, только историческая сцена и героический портрет; или охотничий пейзаж и такой же натюрморт и т.п) Во-вторых, это может быть установка относительно сюжета, предпочтительного для данного жанра. Например, один художник может предпочитать бытовые сцены, а другой - батальные; один - портреты исторических личностей, а другой - простых людей; один - женские ню, а другой - мужские; один - городские пейзажи, а другой - сельские и т.п.

Таким образом, от эстетического идеала зависит то, будет ли сюжетом картины пышность или скромность, веселье или грусть, наслаждения высших классов или страдания низших, героическое или прозаическое, добродетель или порок, эротика или мистика и т.д. и т.п. Любопытно, что нормативы могут касаться самых неожиданных деталей картины ("мелочей"): изображать ли персонажей преимущественно одетыми или раздетыми; если одетыми, то в современной одежде или старинной; уделять ли главное внимание одежде или лицу; вводить ли в пейзаж такие элементы, чтобы он мог быть местопребыванием богов, или такие, которые подходят только для обычных людей; компоновать ли натюрморт без участия песочных часов, чтобы он выражал радость бытия, или с участием, чтобы он акцентировал внимание на бренности бытия, и т.п. У достаточно сложных идеалов содержательные нормативы могут быть очень сложными. Так, например, идеал кубистов включал в себя в качестве обязательного норматива требование создать такой объект, которого нет в природе ("Создать новые объекты, которые нельзя сравнить с каким-либо реальным объектом" (Грис)(/L.Wertenbaker The World of Picasso. N. Y. 1971. P. 60/).

В-третьих, содержательные нормативы фиксируют ту фундаментальную сторону бытия (категорию бытия", как сказал бы Аристотель), которую художник (зритель) предпочитает акцентировать в сюжете. Например, норматив может потребовать концентрации внимания в сюжете только на явлении и потому подчеркивать только изменчивое и случайное, отвлекаясь от устойчивого и необходимого (импрессионизм); но он может перенести центр внимания на сущность требуя такого обобщения формы, при котором отвлекаются от всего изменчивого и случайного (сезанновский формизм). С философской точки зрения речь идет об антитезе акцидентальной и субстанциональной трактовки бытия.

Идеал может потребовать сосредоточения внимания на деталях изображаемого и, тем самым, настаивать на тщательной их разработке (например, кватрочентисты и прерафаэлиты) или же, наоборот, концентрировать внимание на целом и поэтому требовать приглушения деталей, чтобы они не отвлекали внимания от целого (например, представители барокко и романтизма). В первом случае в сюжете подчеркиваются элементы, а во втором - структура.

Норматив может требовать воплощения в сюжете только покоя и полностью изгнать движение (классицизм и символизм): "Как правило, должно быть отдано предпочтение состоянию возможно большего покоя (В.Б.), ввиду того что любое возможное движение нарушает универсальность образа и фиксирует человека в определенный момент" (Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С.252—253). Но в равной степени он может усматривать главное достоинство сюжета как раз в движении и поэтому настаивать на изгнании покоя (например, импрессионизм и футуризм).

Таким образом, любая из традиционных философских категорий может фигурировать в эстетическом идеале в качестве одного из его содержательных нормативов. Любопытно, что существуют как качественные, так и количественные нормативы. Так, идеал известного английского символиста XIX в. Берн Джонса в изображении жанровых сцен включал следующие качественные нормативы: 1) тонкие прозрачные газовые покровы, ясно обрисовывающие девичьи формы; 2) пышные плащи, затканные цветами; 3) любовь к южной растительности; 4) атрибуты небесных вестников (вазы и венки роз, свечи и лилии); (5) боттичеллиевские женские лица (тонкий, удлиненный, окруженный кудрями овал, мечтательные глаза, красиво изогнутые брови, изящный чуть вздернутый нос, полные, красиво очерченные и слегка раскрытые губы) (Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.3. С.330). А вот как поэтически описывает Мутер качественные нормативы идеала бельгийских маринистов XIX в.: "Волшебная прелесть утра, золотистый блеск вечерней зари, бесконечное разнообразие тонов, создаваемых игрой света на волнах, стали со времени Клэса идеалом маринистов" (Там же. С. 124). С другой стороны, идеал Леонардо требовал подчинения человеческих пропорций правилу золотого сечения, т.е. соблюдения определенной количественной пропорции, а идеал Шеллинга - нечетного числа фигур в композиции или, в крайнем случае, четного, но кратного нечетным числам: "...Следует исключить удвоенные четные, каковы 4, 8, 12 и т.д.; допустимы лишь числа, составленные удвоением нечетных... каковы 6, 10, 14 и т.д., хотя нечетные всегда предпочтительнее" (Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С.235).

Особенно четкие установки давали многие идеалы относительно пространственного и временного описания реальности. Если идеал европейских художников Ренессанса (XVI в.) требовал соблюдения центральной перспективы, обеспечивавшей стереоскопичность изображения, то идеал иранских и индийских миниатюристов того же века настаивал на следовании параллельной (аксонометрической) перспективе, придававший изображению плоский (чисто декоративный) характер.  Если идеал реалистов XIX в. нацеливал на изображение современных художнику сюжетов, то идеал романтиков того же века ориентировал почти исключительно на эпизоды из далекого прошлого.

Если идеал реалистов XIX в. нацеливал на изображение современных художнику сюжетов, то идеал романтиков того же века ориентировал почти исключительно на эпизоды из далекого прошлого.

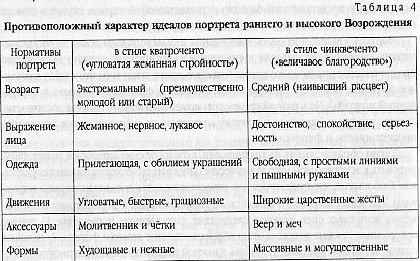

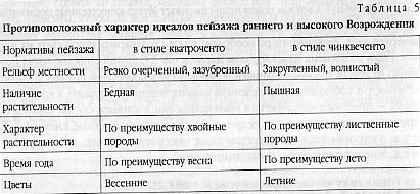

Чтобы нагляднее представить систему содержательных нормативов, образуемых разными идеалами, полезно сравнить требования, предъявлявшиеся к портрету и пейзажу в эпоху кватроченто (Италия, XV в.), с соответствующими требованиями в эпоху чинквеченто (Италия, XVI в.) (Мутер Р. История живописи в XIX в. Т.2. С.28) (см. табл.4):

Совершенно аналогично обстоит дело и с системой нормативов в случае пейзажа. До сих пор мы рассматривали содержательные нормативы. Между тем, нормативы идеала приобретают особо важное практическое значение в процессе художественного творчества ещё и потому, что они содержат и определенные (порой очень жесткие) формальные требования к художественному образу (и произведению). Прежде всего, идеал может давать установку на "подражание" искусству (в частности, живописи старых мастеров) или природе. Первая установка приводила, например, к тому, что пейзажам с обилием зелени романтики XIX в. придавали "неестественный" коричневый тон. У зрителя, воспитанного в реалистических традициях, это не может не вызвать удивления. Он может даже упрекнуть этих художников в "незнании натуры".  Между тем, они прекрасно знали "натуру", но в соответствии с априорным требованием своего идеала "подражать старинной живописи", умышленно её искажали: коричневый тон придавал пейзажу столь желанный "музейный" колорит! Любопытно, что и зрители, руководствовавшиеся той же установкой, встретили в штыки первые реалистические пейзажи: "правдивый" зеленый цвет напоминал им цвет шпината у базарной торговки и казался принижением высокого искусства.

Между тем, они прекрасно знали "натуру", но в соответствии с априорным требованием своего идеала "подражать старинной живописи", умышленно её искажали: коричневый тон придавал пейзажу столь желанный "музейный" колорит! Любопытно, что и зрители, руководствовавшиеся той же установкой, встретили в штыки первые реалистические пейзажи: "правдивый" зеленый цвет напоминал им цвет шпината у базарной торговки и казался принижением высокого искусства.

До каких курьезов доходило дело видно на примере взаимоотношений Пюи де Шаванна и его учителя Кутюра. Когда Шаванн написал этюд нагого тела в серебристых тонах, соответствующих естественному освещению, Кутюр "исправил" его, придав телу корректировку восклицанием: "Какое непонимание натуры!" (Достаточно сравнить заявление символиста О. Уайльда о том, что "искусство начинается там, где кончается природа", с предложением реалиста Г.Курбе "закрыть на двадцать лет все музеи", чтобы художники перестали подражать искусству прошлых эпох и занялись "подражанием природе")

Нетрудно убедиться, что формальные нормативы могут затрагивать любые графические и цветовые компоненты картины. Говорят об "идеале" линии, формы, светотени, тона и т.п. "Идеалом" могут быть прямые и кривые, гладкие и ломаные линии; формы угловатые или закругленные, объемные или плоские, детализированные или обобщенные; четкий или размытый рисунок; мягкая или резкая светотень; композиция симметричная или ассиметричная, законченная или незавершенная; цвета яркие или блёклые, локальные или тональные, теплые или холодные и т.д. и т.п. Хорошо известен культ винтовой линии у Хогарта, конуса, куба и шара у Сезанна, треугольника, квадрата и круга у Кандинского, светотени у Караваджо и Рембрандта, симметрии у европейских художников Ренессанса и асимметрии у японцев, золотистых тонов у Тициана и серебристых ("перламутровых") у Коро, ярких красок у фовистов и блёклых у символистов и т.п. Формальный норматив выступает здесь как любимый "конёк" художника (своего рода "идея фикс"). В более сложных случаях такой норматив может касаться взаимоотношения соответствующих графических или цветовых элементов или тех и других одновременно (например, приоритет рисунка перед краской у Энгра или краски над рисунком у Делакруа). Наиболее сложные нормативы определяют требования к взаимоотношению графической и цветовой композиции картины в целом (т.е. композиции и колорита), а также к условиям достижения гармоничности художественного образа (т.е. требования к контрасту и равновесию и их единству).

Иногда нормативы идеала формулируются художником совершенно чётко как те эстетические принципы, которыми он сознательно руководствуется в своей деятельности. Так, Ходлер выдвинул в качестве руководящего принципа художественного творчества свой принцип параллелизма; Г. Моро - два принципа - "необходимой роскоши" и "инертной красоты"; Мондриан - целых шесть. В истории искусства известны случаи, когда такие принципы не просто формулируются, а сводятся в единую, целостную систему. Ярким примером такой системы являются формальные требования, диктуемые идеалом японского сада (Николаева Н.С. Японские сады. М., 1975. С.127): 1) два предмета не должны быть одного размера; 2) ни одна из воображаемых линий, соединяющих два предмета, не должна быть такой же длины, как другая; 3) эти две воображаемые линии не должны быть параллельны. Перечисленные требования являются следствием и конкретизацией убеждения японцев в том, что очарование природы заключено в известной доле неопределенности, в существовании намёка и недосказанности (Европейский идеал дворцового паркового ансамбля XVIII в. с его подчеркнутой правильностью и ясностью с этой точки зрения является антиидеалом).

Однако чаще художник (и, соответственно, зритель) руководствуется в своей деятельности нормативами своего идеала бессознательно, так сказать, на "интуитивном" уровне. Но это обстоятельство, в общем, не имеет существенного значения: истинным индикатором существования идеала с его нормативами в сознании художника и зрителя является характер создаваемых на его основе произведений и характер оценок, даваемых этим произведениям, а не теоретические рассуждения художника или зрителя по поводу созданного или оценённого.

Отметим, что всякие споры относительно преимущества тех или иных нормативов совершенно бессмысленны: художник и зритель свободны в выборе последних именно потому, что этот выбор всецело определяется выбором идеала, а идеал, как уже отмечалось, выражает не знание, а желание. Относительность эстетических нормативов особенно наглядно проявляется на примере относительности (условности) требования композиционной симметрии: "Раньше, чем Европа познакомилась с японскими воззрениями, публика требовала, чтобы рисунки на блюдах, подушках, всюду были расположены с геометрической правильностью. Если справа находился купидон, смотрящий влево, то с левой стороны должен был помещаться его товарищ, глядевший вправо, а главная фигура рисунка неизменно помещалась в центре. Японские художники... показали нам, что эта механическая симметрия не составляет красоты. Они научили нас видеть красоту в неправильности..." (Чемберлен. Вся Япония. СПб., 1915. С.145-146) Поэтому сейчас представляются совершенно необоснованными упреки одного из основоположников реалистического пейзажа английского художника Констебля (1776-1837) в адрес китайских художников, что они за 2000 лет не додумались до употребления светотени (он мог бы в равной степени предъявить их и русским иконописцам) (Read H. The meaning of art. 1963. P.132). Между тем, как ясно из сказанного, употребление светотени в качестве норматива или отказ от неё так же зависит от идеала, как использование черного цвета в качестве важного выразительного средства (маньеристы XVII в.) или безусловный запрет на его употребление (романтики XIX в.). И уже совсем наивными кажутся сейчас настойчивые призывы к использованию в живописи только чистых (несмешанных) цветов, ярым поборником чего был в своё время Кант (Кант И. Критика способности суждения. Собр. соч. Т.5. М., 1966. С.227. Любопытно, что Пикассо, Брак, Фальк и др. впервые продемонстрировали красоту даже тусклого "грязного" цвета в противовес утверждению Канта, что смешанные цвета некрасивы, ибо не чисты"), или только смешанных, к чему призывал Гегель.

Таким образом, эстетический идеал благодаря своим нормативам фактически вводит своеобразную художественную цензуру: допустимы только такие художественные образы, которые согласуются с нормативами данного идеала, и безусловно должны быть исключены все те, которые им противоречат. Следовательно, свобода художественного творчества (и восприятия) гарантируется идеалом только в его собственных рамках. Это значит, что идеал по самой своей природе не может не требовать тотальной идеологизации как художественного творчества, так и восприятия. Каждый художник (и каждый зритель), когда он последовательно руководствуется своим идеалом, становится (и должен быть) непримиримым к инакомыслящим. История живописи заполнена бесконечными дискуссиями, доходящими до агрессивных столкновений между художниками различных направлений. Представители Ренессанса ведут борьбу против средневековых художников; представители барокко - против ренессансистов; классицисты - против художников барокко; романтики - против классицистов; реалисты - против романтиков; символисты против реалистов и т.д. С этой точки зрения история искусства, подобно истории человечества, есть "война всех против всех". Очевидно, что поскольку эстетический идеал через систему своих нормативов довольно жестко регламентирует как художественное творчество, так и восприятие, то ни о какой "абсолютной" свободе как творчества, так и восприятия не может быть и речи.

Таким образом, над художественным процессом в целом испокон веков висит дамоклов меч диктатуры идеала. Каждый художник и каждый зритель, как это ни грубо звучит, является "цепным псом" своего идеала. Истоки этой диктатуры, если учитывать только европейскую традицию, мы находим уже в "Государстве" Платона. Как известно, Платон выражает возмущение поведением Гомера, который порой так непочтительно изображает "сильных мира сего" - правителей и даже богов. Чего стоит, например, квалификация предводителя греков Агамемнона, которую Гомер вкладывает в уста Ахилла: "Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя". Еще хуже обстоит дело, когда Гомер переходит к описанию сцен, где олимпийские боги, включая самого Зевса, дают волю разгулу своих эротических страстей. Чтобы исключить подобное глумление над "сильными мира сего", в идеальном государстве Платона вводится строгая цензура на приписывание богам и правителям человеческих пороков с тем, чтобы не запятнать образ положительного героя, который должен служить образцом для подражания. Разрешается только изображение нравственных поступков, возбуждающих мужество и уважение к "сильным мира сего".

А у фивян в той же древней Греции был даже принят закон, запрещавший художникам изображать безобразное (Миронов А.М. История эстетический учений. Казань, 1913. С.197). Церковные соборы в христианском мире не раз принимали специальные постановления, запрещавшие в изображении религиозных сцен даже незначительные отклонения от канона (В 787 г. Никейский собор постановил, что "содержание религиозных сцен не подлежит инициативе художников. Оно определяется принципами, диктуемыми католической церковью" (Dewey J. Art as experience. N.Y. 1958. P.329)). Исламский идеал наложил запрет на человеческие изображения вообще. Дидро и Гете настаивали на недопустимости изображения в живописи младенчества и дряхлости. Любопытно, что сторонники романтизма и реализма требовали изгнать из живописи покой, ибо его наличие делает, по их мнению, изображение "безжизненным", тогда как представители классицизма и символизма настаивали на изгнании движения, которое, согласно их точке зрения, мешает раскрытию невидимой и неизменной сущности вещей. Излишне доказывать, какие ограничения на колористические искания в живописи во Франции в эпоху абсолютной монархии накладывало пристрастие Людовика XIV к сочетанию красного, голубого и золотого. Если король-солнце не хотел слышать о других цветовых сочетаниях, то такой видный деятель Просвещения и поборник духовной свободы как Дидро был не менее агрессивно настроен в отношении карикатуры: "Существует карикатурный цвет, равно как и карикатурный рисунок, а всякая карикатура противоречит хорошему вкусу" (Дидро Д. Цит. по: Гете И.-В. Об искусстве. М., 1975. С.16). Но пожалуй, яснее всех, как бы предвосхищая будущую тоталитарную политику в отношении искусства, высказался по этому вопросу Гегель: "Некрасиво наглядно изображать для глаза... ужас и омерзение телесного страдания... Это ей (живописи - В.Б.) не следует дозволять, если она не имеет права выходить из сферы духовного идеала (Гегель. Соч. Т. XIV. М., 1958. С.43).

Все это были однако, только "цветочки" - "ягодки" предстояли впереди. Ими явились эстетические нормативы тоталитарного идеала ХХ в. - идейность, партийность, народность и жизнерадостность (оптимизм). Об их влиянии как на художественное творчество, так и восприятие уже говорилось в гл. II. Обратим здесь внимание только на одно следствие, которое из них вытекало - требование исключить из художественных произведений какие бы то ни было проявления мистицизма и эротизма (Это в классической форме проявилось в случае коммунистического и в менее последовательной - в случае нацистского идеала). Мотив был очень близок к мотивировке Платона: то и другое может принизить образ положительного героя и оказать, тем самым, деморализующее влияние на граждан тоталитарного государства. Положительный герой, согласно, например, коммунистическому идеалу, не может "удариться" ни в мистику, ни в эротику, ибо он должен целиком полагаться только на собственные силы и в то же время не должен поддаваться никаким человеческим слабостям и соблазнам. Чтобы верить исключительно в собственную мощь, надо было исключить всякую надежду на помощь со стороны сверхъестественного, а для этого лучше всего было отрицать его существование. ("В Советском Союзе бога нет"). (Заявление одного из лекторов, читавших атеистические лекции в СССР в конце 30-х гг)

С другой стороны, чтобы не ослабить свою волю служить интересам тоталитарной системы, положительный герой должен был уметь держать в узде все естественные влечения и, если того требовали партия и государство, беспощадно подавлять их. ("В Советском Союзе секса нет".) (Получившее широкий резонанс в СССР и за его пределами заявление участницы одного из "телемостов" между СССР и США в конце 80-х годов)

В отличие от нормативов многих идеалов прошлых эпох, которые опирались только или главным образом на общественное мнение, указанные выше нормативы тоталитарного идеала для своей реализации потребовали создания наряду с официальными идеологическими учреждениями специальных секретных организаций, каковыми в СССР были Главлит, спецхран и ПЭК (Естественным развитием т.н. почтово-экспертного контроля явилось глушение иностранных радиопередач). Так что художественная цензура, о которой мечтал Платон, была осуществлена 2000 лет спустя, притом на таком идейном и организационном уровне, о котором древние греки не смели даже мечтать.

Итак, наличие у эстетического идеала определенных нормативов делает понятным, почему один и тот же идеал позволяет производить отбор столь различных предметов как объект эмоционального отношения и выразительная умозрительная модель. Ведь для отбора требуется только соответствие каких-то свойств объекта эмоционального отношения и выразительной умозрительной модели нормативам идеала. То, что один и тот же идеал позволяет одинаково успешно производить отбор как среди возможных объектов эмоционального отношения, так и среди возможных умозрительных моделей, не более удивительно, чем то, что с помощью одной и той же литейной формы можно отливать изделия как из золота, так и из серебра, как из серебра, так и из бронзы. Эстетический идеал действует в данном случае подобно сети, вылавливающей из океана совершенно разных морских животных, если только имеется соответствие размеров этих животных с размером её ячеек.

Рассмотрев природу эстетического идеала и те трудности, которые связаны с его точным определением, обратимся теперь к проблеме его реализации. Как обстоит здесь дело с общей теорией идеала, рассмотренной ранее? Применима ли она и в данном случае? Достаточно внимательно присмотреться к истории живописи, чтобы дать положительный ответ на этот вопрос.

Очевидно, что процедура реализации эстетического идеала - художественный ритуал - есть не что иное как художественное творчество. Нетрудно заметить здесь и то, что в общей теории идеала называется метафоризацией идеала. Чтобы эстетический идеал получил широкое распространение и произвел харизматический эффект (т.е. стал бы общезначимым), необходимо найти для него талантливого реализатора и подходящую аудиторию - сообщество художников, готовых принять этот идеал ("реализационный оазис"). Но для такого поиска нужна "пропаганда идеала"; последняя же требует его "метафоризации". Роль "символа веры" здесь играет обычно художественный манифест (Подчеркнем, что художественный манифест является именно символом веры, ибо он существенно отличается от научной программы. Требования идеала здесь излагаются обычно не в строго рациональной и логически последовательной, а в эмоционально окрашенной форме и потому довольно туманной, сбивчивой, путаной и даже противоречивой. Художественный манифест поэтому играет роль своеобразного художественного "откровения" и "священного писания"); роль "идола" - программное произведение; роль "мифа" - цикл произведений, объединенных тематическим и эмоциональным единством; и, наконец, в качестве "культа" выступает помпезная выставка и широко разрекламированный искусствоведческий трактат (Культ эстетического идеала может принимать и иные формы. Так, культ символистского идеала в конце XIX в. выразился, в частности, в грандиозном банкете, устроенном в 1895 г. в Париже в честь лидера французских символистов Пюи де Шаванна, в котором участвовало более 500 наиболее выдающихся представителей художественной элиты). Так, эстетический идеал одного из основоположников экспрессионизма норвежского художника Мунка (1863--1944) нашёл свое отражение в манифесте творческого объединения экспрессионистов "Мост" (1912). Своё наиболее яркое конкретное воплощение он получил в таком программном произведении экспрессионизма как "Крик" (1893) (См., например, Heller R. E.Munch: The scream. London. 1973. P.30). Затем Мунк "развернул" свой экспрессионистический идеал в цикле из 22 картин под названием "Фриз жизни", объединенных тематическим и эмоциональным единством под девизом "Любовь и смерть" ("Когда они были объединены вместе, внезапно единая музыкальная мелодия прошла сквозь них и они стали совершенно отличными от того, чем первоначально были (В.Б.). Возникла симфония" (Мунк) /Heller R., там же, С.30/). Что же касается выставок (Берлин 1893, Лейпциг 1903 и др.) и искусствоведческих трактатов, посвященных его творчеству, то в них недостатка не было.

Естественно возникает вопрос: а как обстоит здесь дело с жертвоприношением? История искусства дает немало примеров тех невероятных материальных и моральных жертв, которые приходилось приносить пионерам нового эстетического идеала. Достаточно вспомнить те тяготы и лишения, которые выпали на долю таких апостолов нового идеала как Караваджо и Рембрандт, Делакруа и Курбе, Ван Гог и Гоген, Малевич и Филонов. Эти тяготы и лишения могут быть самого разного характера от отсутствия нормальных условий для жизни и творчества до непризнания и даже политического преследования. Подобные жертвы неизбежны потому, что существует громадная разница в восприятии общественностью существенно нового произведения, созданного в рамках старого идеала, и произведения, реализующего новый идеал. Здесь происходит нечто подобное тому, что имеет место и в развитии науки. Одно дело теория, выводящая новые (пусть даже совершенно неожиданные и потому экстравагантные) следствия из старых понятий, и совсем другое дело - теория, связанная с "ломкой" этих фундаментальных понятий. Резко негативное отношение общественности к слишком смелым новшествам объясняется отчасти тем, что в этой области грань между талантом и бездарностью становится крайне зыбкой и неопределенной. Поэтому всегда есть опасение, что новшество связано не с действительной новизной, а с недопониманием старого и с претенциозным желанием самоутвердиться любой ценой. Однако, главной причиной трудностей в восприятии общественностью нового идеала является её неподготовленность к восприятию этого идеала (несвоевременность новации). Когда общественность готова к такому восприятию и отсутствуют внешние препятствия, жертвы сводятся к минимуму. Всякое действительное творчество является в определенном смысле, самопожертвованием (ибо не только самоутверждение, но и самовыражение требует жертв), как это прекрасно показано в знаменитой картине Дали "Метаморфоза Нарцисса" (Об этом см. п. 3 данной главы). Однако хотя в чисто творческом плане определенное жертвоприношение требовалось и от таких избранников судьбы, какими были Тициан, Рубенс, Пикассо, Шагал и Дали, тем не менее их жертвы кажутся каплей в море по сравнению с жертвенностью упомянутых выше художников.

Проблема жертвоприношения во имя эстетического идеала, выраженная в старой формуле "искусство требует жертв", подводит нас к проблеме: "Эстетический идеал и моральный закон". В этой проблеме следует различать два аспекта: 1) этическое воздействие эстетического идеала на художника; и 2) этическое воздействие его на зрителя. Рассмотрим сначала первый.

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой моральный закон диктует данный идеал. Например, Овербек (1789-1869) руководствовавшийся идеалом романтизма, отказывался из стыда писать обнаженных натурщиц, тогда как Лотрек (1864--1901), вдохновляемый идеалом экспрессионизма, без тени смущения набрасывал даже лесбийские сцены в публичных домах. В XVIII в. Хогарт и Грез, исходя из идеала сентиментального рококо ("Представить добродетель в привлекательном свете, порок в отвратительном и уродливом - вот назначение всякого порядочного человека, когда он берет в руки перо, кисть или резец" (Дидро) /цит. по: Мутер Р. История живописи XIX и. Т.3. С.48/), заложили основы т.н. морализирующего (дидактического) искусства, получившего свое развитие во многих картинах особенно английских ("викторианцы") и русских ("передвижники") художников XIX в. Проповедь беспрекословного подчинения устаревшей ханжеской морали, так настойчиво проводившаяся в XIX в. и превращавшая многие картины в простые иллюстрации учебника по педагогике (достаточно вспомнить упоминавшуюся уже картину Соломона "Любовь с первого взгляда в вагоне первого класса") не могла не вызвать ответную реакцию. Но как всегда бывает в подобных случаях, потеря чувства меры в защите морали привела к утрате аналогичного чувства в её критике. Сюрреалистический идеал, навеянный имморалистической философией Ницше, побудил Дали написать картину с надписью "Я плюю на свою мать" ("Слушай же, молодежь Каталонии! Я пришел объявить тебе, что старый порядок рушится, сокрушая мораль. И всякому, кто ещё цепляется за высокие, донельзя замусоленные идеалы, я плюну в лицо, плюну от всей души. Пусть утрется!" /Дали С. Суждения об искусстве. Дружба народов. 1994. № 1, С.227/). Это произошло в 1929 г. через 9 лет после смерти матери художника. Отец проклял сына и порвал с ним всякие сношения, много лет спустя Дали глубоко раскаялся в содеянном. Мотивом для столь аморального поступка, по его словам, стало убеждение, что так он лучше всего продемонстрирует одно из важнейших требований сюрреалистического идеала - свободу от рациональных (в том числе моральных) ограничений.

В действительности всякий общезначимый (в том числе и эстетический) идеал, как мы уже отмечали, диктует вполне определенную систему моральных норм, определяющих меру жертвы, необходимой для реализации этого идеала. Это как будет показано в п. 3 данной главы, относится и к сюрреалистическому идеалу. Здесь действует описанная уже общая закономерность: как слишком малая, так и слишком большая жертва делает реализацию идеала невозможной. Так, отказ от любых моральных норм (в том числе и общечеловеческих) ведет к утрате художественным произведением художественного характера.

Любопытно, что к аналогичному результату приводит и прямо противоположное действие: назойливая проповедь старых (общеизвестных) моральных норм. Морализирующее искусство тоже оказывается лишенным художественных свойств. Таким образом, искусству одинаково противопоказано как ханжество (защита устаревших моральных норм), так и вседозволенность (отказ от любых моральных норм). Сказанное становится объяснимым лишь при учете того, что говорилось в предыдущем разделе о связи эстетического и этического идеалов: ведь за всяким эстетическим идеалом скрывается некоторый этический идеал, т.е. новый идеал человека. А последний обязательно предполагает систему новых моральных норм (Это происходит потому, что морализирующее искусство неизбежно сводится к своеобразному этическому натурализму (иллюстрирование нравоучений). Иное дело - передача эмоционального отношения художника к старой морали. Но морализирование заменяет эмоциональное отношение рациональным (Эта система отнюдь не исключает и некоторых старых норм, если последние имеют общечеловеческий характер. Между новой и старой моралью всегда имеется и определенная преемственность). Следовательно, реализация эстетического идеала неизбежно предполагает и пропаганду нового этического идеала, то есть новых моральных норм. Но такая пропаганда осуществляется не посредством чисто рассудочного вдалбливания

2015-04-30

2015-04-30 741

741