В целом анализ религиозно-мифологического мировоззрения якутов показывает, что их представления являются сугубо локальными (бассейн Средней Лены), отличающимися от традиционного религиозного мировоззрения тюрков Южной Сибири, однако в основе своей якуты в значительной мере сохранили религиозный древнетюркский пласт. В своих наиболее архаичных солярных образах и сюжетах мифологии, помимо типологических параллелей, объясняющихся архетипами, присутствующими у разных народов, не связанных общим происхождением, у якутов обнаруживаются некоторые детальные совпадения в культе солнца с народами, говорившие на индоиранских языках. Эти параллели могут быть объяснены опосредованными контактами через своих тюркоязычных предков с ранними кочевниками евразийских степей 1-го тысячелетия до н.э. и, в частности, с оседлыми скотоводами и земледельцами Южной Сибири и западных степей Центральной Азии.

В Заключении сделаны следующие выводы:

В мифологических представлениях о трёхфункционнальном строении Вселенной (мирового дерева) выявляемые солярные образы и сюжеты у народа саха занимают центральное положение. В эпосе олонхо солнечное племя айыы во главе с Юрюнг Айыы Тойоном - главой богов и создателем Вселенной - находится во главе пантеона богов. Эти представления распространились среди якутов от коневодческих племён и родов кангаласцев - потомков легендарного Эллэя.

|

|

|

Традиционный религиозный якутский пласт представлял собой сложную по происхождению религиозно-мифологическую систему. В ней отразилось влияние тех якутских племён и родов, в хозяйственном укладе которых солнце играло более важную роль, чем у других якутских племён и родов. Постепенно к началу XX в. образ солнца сравнялся с Юрюнг Айыы Тойоном.

Племена и роды, разводившие в основном крупный рогатый скот, до XVII в. были потомками другого легендарного предка якутов - Омогоя. Вместе с ними передавались другим якутским племенам их религиозные представления (чёрное шаманство). В XVIII-XIX вв. вместе с русским влиянием у якутов возникает христианство. Все эти процессы повлияли на религиозные представления якутов, и культ солнечные богов айыы постепенно стал забываться.

Известно, что якутское ‘тангара’ - ‘бог, небо’ и слова южносибирских тюрков: ‘тэнгэри, тэнгри’ (алт.), ‘тэгри’ (шорс.), ‘тигир, тэр’ (хакас.), ‘дээр’ (тувин.) и др. восходят к древнетюркскому  [tehri], с тем же самым значением. Якутское айыы (творец) соответствует тюркскому ‘джайуучы’ и присутствует в слове ‘айгыр’ (жеребец). Якутская богиня- мать Айыысыт функционально соответствует богиням- матерям Умай (др.-тюрк.), Умай-энэ (кумадин.), Ымай-энэ (качинск.), May-энэ (телеут.). В якутском языке Ымай не сохранилось. Это слово используется в словосочетании ‘ымай киэли’ - ‘матка (анат.), женская утроба’. Культ айыы у якутов, имеющий аналогии с религиозными представлениями южно-сибирских тюрков, в значительной мере сохранил основные древнетюркские представления о богах.

[tehri], с тем же самым значением. Якутское айыы (творец) соответствует тюркскому ‘джайуучы’ и присутствует в слове ‘айгыр’ (жеребец). Якутская богиня- мать Айыысыт функционально соответствует богиням- матерям Умай (др.-тюрк.), Умай-энэ (кумадин.), Ымай-энэ (качинск.), May-энэ (телеут.). В якутском языке Ымай не сохранилось. Это слово используется в словосочетании ‘ымай киэли’ - ‘матка (анат.), женская утроба’. Культ айыы у якутов, имеющий аналогии с религиозными представлениями южно-сибирских тюрков, в значительной мере сохранил основные древнетюркские представления о богах.

|

|

|

Отдельные сюжеты и образы мифологии саха обнаруживают параллели в мифологии народов, говоривших на индоиранских языках. Помимо общих архетипов (эсхатологические представления и последующее возрождение - и в «Авесте» и в олонхо) просматриваются детальные совпадения в названиях и в функциональных назначениях солярных сюжетов и образов (олень, орёл, конь). Северо-восточным ответвлением иранцев были ранние кочевники 1-го тысячелетия до н.э., которые могли передать свои религиозные представления последующим (в хронологическом смысле) народам, в том числе и тюркоязычным.

Основные мотивы солярных образов и сюжетов в мифологии якутов имеют особенности, обусловленные их локальным развитием. Однако в них присутствует значительный пласт духовной культуры древних индоиранцев, унаследованный ими через своих тюркоязычных предков.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

..................................................

..................................................

Рис.1. Якутский коновззный столб - Рис.2. Бронзовая фигура с тремя головами

Тойон-сэргэтэ, с навершием трёхголового хищной птицы. (Скифское искусство - VI в. до н.э.

орла Ёксёко. В ритуальной символике Ольвия, Северное Причерноморье, Николаевский

является главнейшим среди других район.)

ритуальных коновззных столбов.

Рис.3. Три положения соЛэрного орла:

Рис.3. Три положения соЛэрного орла:

1 - восход солнца, 2 - зенит, 3 - закат.

Рис.4. Изображение древнего колдуна ("шамана") Рис.5. Синкретический образ с головой

с оленьими рогами на голове и с длинной бахромой человека, телом хищника (льва, леопарда),

на рукавах. Руки напоминают крылья. (сер. I тыс. до крыльями птицы и рогами оленя.

н.э. - I тыс. н.э. Писаницы бассейна Средней Лены.) (Скифское искусство. Южная Сибирь.

Рядом изображен бубен. Горный Алтай.)

Рис.6. Изображение сохатого лося.

(Писаницы бассейна Средней Лены.

Писаницы Бэс-Юрях. p.Амга.) Рис.7. Маска в виде оленьей гоговы длз

лошади. (Скифское искусство. Южная

Сибирь. Горный Алтай.)

Рис.8. Якутский коновязный столб с навершием

из четырёх голов лошадей. (Республика Саха Рис.9. Сенегрово колесо, состоящее из четырёх (Якутия). Намский улус. м.Холлубут.) голов коней, расб†ложенных в вихревом

движении. (Оленный камень. Центральная Азия.

Аймак Дзавшан. Берег оз.Айринг-нур.)

Рис.10. Бег солнца в виде лошади вокруг Земли.

1. - восход солнца, 2. - зенит, 3. - закат, 4. - надир, ночное солнце невидимое за горизонтом.

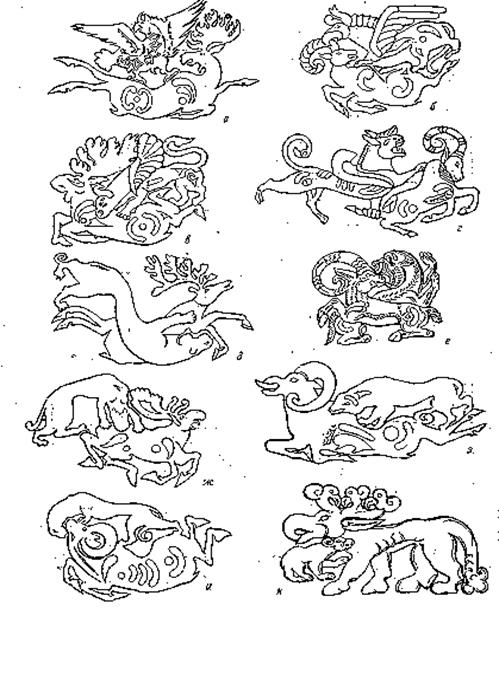

Рис.11. Сцены терзания хищником копытного животного, символизирующие смены сезонных циклов. (Скифское искусство.)

Рис.12. Древнеперсидское изображение сцены битвы персов со скифами. Художнику удалось передать расовые антржзологические типы. Первый воин-скиф имеет монголоидные признаки (более уплощенное лицо, раскосый разрез глаз и короткая борода), у второго воина-скифа европеоидное лицо (выступающий нос, широкий разрез глас и бойьшая борода).

Карта расселение скифских племён. По соседству с агриппеями обозначенл тырки (возможно йырки).

[i] Этноним ‘саха’ - самоназвание якутов. В якутском эпосе олонхо предки якутов называются народом саха. Поэтому, когда речь будет идти о мифологическом (дореально-историческом) периоде, предки якутов будут называться народом саха.

[ii] Термин индоиранцы в данной работе используется в лингвистическом смысле, как народы, говорящие на индоиранских языках.

[iii] Подробнее об этом см.: Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и формирование культуры). - Якутск: Илин, 1993. - 136 с., ил.-табл. (Министерство Республики Саха, Якутский госуниверситет им.М.К. Аммосова) С.3.

|

|

|

[iv] Аристовъ Н.А. Зам  тки объ этническомъ состав

тки объ этническомъ состав  тюркскихъ племенъ и народностей и св

тюркскихъ племенъ и народностей и св  д

д  нiя объ ихъ численности. - С.277-456. //Живая старина. Перiодическое изданiе Отд-нiя этнографiи Императорскаго русскаго географическаго общества подъ ред. Предс

нiя объ ихъ численности. - С.277-456. //Живая старина. Перiодическое изданiе Отд-нiя этнографiи Императорскаго русскаго географическаго общества подъ ред. Предс  дательствующаго въ Отд-нiи этнографiи В.И. Ламанскаго. Отд

дательствующаго въ Отд-нiи этнографiи В.И. Ламанскаго. Отд  лъ I. Изсл

лъ I. Изсл  дованiя, наблоденiя, разсужденiя. - СПб: Типографiя С.Н. Худекова. Владимiрскiй пр., №12, 1896. - Вып.III, IV. Годъ шестой. С.446.

дованiя, наблоденiя, разсужденiя. - СПб: Типографiя С.Н. Худекова. Владимiрскiй пр., №12, 1896. - Вып.III, IV. Годъ шестой. С.446.

[v] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.75. Ксенофонтов Г.В. К вопросу о мифологии земледельческих народов. - на 33 л. Л.2; Еремеев Д.Е. К семантике тюркской этнонимии. - С.133-142. //Этнонимы. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1970. - 268 с. (АН СССР. Ин-т этнографии им.Н.Н. Миклухо-Маклая) С.140; Гоголев. Якуты. С.41; Лайпанов К.Т., Мизиев И.М. О происхождении тюркских народов. - Черкесск: Изд. ПАО “ПУЛ”, 1993. - 139 с. С.78-79.

[vi] Абаев В.И. Скифо-европейские изоглоссы. - С.299-419. //Абаев В.И. Избранные труды: В 4 т. /Отв.ред. и сост. В.М. Гусалов. - Владикавказ: Ир, 1995. - Т.2. Общее и сравнительное языкознание. - 724 с. (Северо-осетинский ин-т гуманитарных исследований) С.306; Лайпанов, Мизиев. Указ. соч. С.78-79.

[vii] Окладников А.П. История Якутии /Под ред. С.В. Бахрушина. - Якутск: Якутгосиздат, 1949. - Т.1. Прошлое Якутии до присоединения к русскому государству. - 436 с. С.166-167, 214.

[viii] Там же. С.335-336.

[ix] Константинов И.В. Происхождение якутского народа и его культуры. - С.106-173. /Якутия и ее соседи в древности (Труды Приленской археологической экспедиции). - Якутск, 1975. - 220 с. (АН СССР. Якут.филиал Сиб. Отд-ния. Ин-т языка, литературы и истории) С.122; Гоголев А.И. Историческая этнография якутов. Учебное пособие. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1980. - 180 с. С.48; Зыков И.Е. Становление современных представлений о происхождении якутского народа. - С.125-130. //Археология Якутии: Сб.науч.трудов. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1988 - 140 с. С.130, 127-129.

[x] Гоголев. Историческая этнография якутов. С.68.

[xi] Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. Программа: “Народы России: возрождение и развитие”. - СПб., 1994. - 148 с. (Серия: “Тюркские народы России”) С.9-14; Гоголев А.И. Скифо-сибирские истоки традиционной культуры якутов. - С.143-149. //Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.149; Бравина Р.И. Погребальный обряд якутов: Учебное пособие. - Якутск: Якутский университет, 1996. - 168 с., ил. С.151-152.

|

|

|

[xii] Гоголев. Якуты. С.13-14; Алексеев А.Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха средневековья. - Новосибирск: Ин-т археологии и этнографии СО РАН, 1996. - 96 с. С.44; Фефелова В.В. Генетические маркеры системы HIA у коренных народностей Сибири и Дальнего Востока как основа для анализа этногенеза популяций: Автореф.дис. на соискание ученой степени доктора биологических наук. - Новосибирск, 1991. - 23 с. (Институт цитологии и генетики СО АН СССР) С.3-4, 17.

[xiii] Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): Историко-этнограф. материалы о народах Сибири и Северо-Востока /Пер.с нем., подгот. текста, прим. и предисл. З.Д. Титовой; под общ.ред. И.С. Вдовина. - Магадан: Кн. изд-во, 1983. - 176 с., ил. (Дальневосточная историческая библиотека)

[xiv] Олонхо - общее название якутского эпоса, который состоит из рассказов о богах, о подвигах и сватовстве героев-первопредков людей. В олонхо события начинаются с сотворения мира и появления первого человека. Подсчитать общее количество олонхо уже не представляется возможным. Средний размер одного олонхо составляет 10-15 тыс. строк. Крупные достигают 20 и более тысяч строк.

[xv] Олонхо [Эрэйдээх-буруйдаах Эр-соготох (Обремененный печалью и виной, одинокий мужчина)]//Бётлингк О.Н. О языке якутов /Пер. с нем. В.И. Рассадина. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. - 646 с.

[xvi] Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. - М.: Изд. АН СССР, 1958. - Вып. 1-4. - Т.I. - 1280 стлб.; М.: Изд. АН СССР, 1959. - Вып. 5-6. - Т.II. - 2508 стлб.; М.: Изд. АН СССР, 1959. - Вып. 10-13. Т.III. - 3858 стлб.

[xvii] Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. - М., 1993. - 2-е изд.- 763 с., ил.

[xviii] Трощанскiй В.Ф. Эволоцiя черной вры (шаманства) у якутовъ. – Казань: Типо-литографiя Императорскаго Университета, 1903. – 185 с. с 10 фигурами и 4 приложенiями.

[xix] Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. - Л., 1929. - Т.VII. - 218 с. (Тр.комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР)

[xx] Ойунский П.А. Избранное. /Пер. с якут. Сост. С. Даниловым. Предисл. И. Пухова. – М.: Изд-во «Художественная литература», 1963. - 294 с.

[xxi] См.: Архив Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук, 14-й фонд, оп.1.

[xxii] Штернберг Л.Я. Культ орла у сибирских народов. Этюд по сравнительному фольклору. /Сборник музея антропологии и этнографии имени Петра Великого при АН СССР. IV т. Ко дню 80-летия академика Василия Васильевича Радлова (1837-1917). - Л., 1917-1925.

[xxiii] Ксенофонтов Г.В. 1) Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. - М.: Наука, 1977. - 248 с.; 2) Шаманизм. Избранные труды. (Публикации 1928-1929 гг.). Вып. изд-ния приурочен к международной конференции “Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции”. - Якутск: Творческо-производственная фирма “Север-Юг”, 1992. - 309 с.; 3) Урангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов /Художник М.Г. Старостин. - Якутск: Нац.изд-во Республики Саха (Якутия), 1992. - Т.I, 1-я кн. - 416 с.; Т. I, 2-я кн. - 294 с.

[xxiv] См.: Архив Якутского Научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук, 4-й фонд.

[xxv] Кулаковский А.Е. Научные труды. [Подготовили к печати: Н.В. Емельянов, П.А. Слепцов] /Рис. И.И. Попова. - Якутск: Кн.изд-во, 1979. - 484 с.

[xxvi] Там же. С.8.

[xxvii] Антонов Н.К. Материалы по исторической лексике якутского языка. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1971. - 173 с.

[xxviii] Алексеев Н.А. 1) Культ айыы-племенных богов, покровителей якутов /Этнографический сб. - Улан-Удэ, 1969. - Вып.5.; 2) Традиционные религиозные верования якутов в XIX- нач. XX вв. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. - 199 с.

[xxix] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.77.

[xxx] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. - 242 с.

[xxxi] Там же. С.26.

[xxxii] Гогогев. Историческая этнография якутов. С.86.

[xxxiii] Гоголев. Якуты. С.25, 123.

[xxxiv] Бравина. Указ. соч. С.165-167.

[xxxv] Новгородова Л.И. Реликты древних культур в обрядовой одежде якутов. - С.66-68. //Вузовская наука 50-летию Великой Победы (Материалы науч.конференции, посвященной 50-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне). - Якутск: Якутский университет, 1995. - 158 с. С.66-68.

[xxxvi] Романова. Е.Н. «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной» (Судьба в контексте мифоритуальной традиции якутов). - М., 1997. - 199 с. С.189-190.

[xxxvii] Романова. Е.Н. Якутский праздник Ысыах: Истоки и представления. - Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1994. - 160 с. С.31-33.

[xxxviii] Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства (на материале обрядового фольклора бурят). М.: Наука, 1991. - 298 с. (АН СССР. Сиб.отд-ние. Бурят.науч.центр. Ин-т обществ. наук) С.7, 4.

[xxxix] Черемисин Д.В. К ирано-тюркским связям в области мифологии Богиня Умай и мифическая птица. - С.31-39 с. //Народы Сибири: история и культура. - Новосибирск, 1997. С.38.

[xl] Винокуров В.А. Погребальные обряды Индоирана и Сибири в славянских эпосах. - Симферополь: “Таврин”, 1992. - 87 с. (РАН, Научный совет по фольклору) С.30, 33.

[xli] Курочкин Г.Н. Скифские корни сибирского шаманизма: попытка нового “прочтения” Пазырыкских курганов. - С.60-70. //Петербургский археологический вестник. Petersburg Archaeological Herald /Под общ.ред. М.Б. Щукина. - СПб., 1994. - № 8. - 120 с. С.61-70.

[xlii] Курочкин Г.Н. Путешествие в преисподнюю: шаманские мистерии в глубинах скифского кургана. - С.27-30. //SKUQAI. SARMATAE.. РУСЬ. Петербургский археологический вестник /Под общ.ред. М.Б. Щукина. - СПб.:“ФАРН”, 1994. № 6. - 121 с. С.27-30.

[xliii] Фефелова. Указ. соч. С.3-4, 17.

[xliv] Абаев В.И. Троянский конь (Кавказские параллели). - С.326-364. //Абаев В.И. Избранные труды: Религия, фольклор, литература. - Владикавказ: Ир, 1990. - 640 с. С.330, 340, 342.

[xlv] См. например: Запорожниченко А.В. Шаманизм и древние иранцы. - С.26-27. //Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции. Тез.докл. международбой науч.конференции 15-22 августа 1992 г. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1992. - 113 с. С.26-27.

[xlvi] Ригведа. Избранные гимны /Пер., комментарии и вступ. статья Т.Я. Елизаренковой. Отв.ред. Г.М. Бонгард-Левин. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1972. - 408 с. (АН СССР, Ин-т востоковедения)

[xlvii] Елизаренкова Т.Я. Вступительная статья “Древнейший памятник индийской культуры”//Ригведа. Избранные гимны /Перевод, комментарии и вступ.статья Т.Я. Елизаренковой. Отв.ред. Г.М. Бонгард-Левин. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1972. - 408 с. (АН СССР, Ин-т востоковедения) С.3.

[xlviii] Авеста //Гуриев Т.А. Из жемчужин Востока: Авеста. - Владикавказ: Изд. СОГУ, 1993. - 87 с. (Сев.-Осетинский госуниверситет); Авеста: Избранные гимны; Из Видевдата /Пер. с авест, предисл., прим. и словарь И. Стебллин-Каменского. - М.: Дружба народов; КРАМДС - Ахмед Ясови, 1992. - 207 с.; Авеста в русских переводах (1861-1996) /Сост., общ.ред., прим.справ.разд. И.В. Раха. - СПб.: Журнал “Нева” - РХГИ, 1997. - 480 с., карта.

[xlix] Стеблин-Каменский И.М. Предисловие//Авеста: Избранные гимны; Из Видевдата /Пер. с авест., предисл., прим. и словарь И. Стеблин-Каменского. - М.: Дружба народов; КРАМДС - Ахмед Ясови, 1992. - 207 с. С.6-7; Гуриев Т.А. Из жемчужин Востока: Авеста. - Владикавказ: Изд. СОГУ, 1993. - 87 с. (Сев.-Осетинский. Госуниверситет) С.4.

[l] “Книга о царях” (“Шахнамэ”)//Абулькасимъ Фирдуси. “Книга о царях” (“Шахнамэ”) /Пер. съ персидскаго С. Соколовъ (бывшiй слушатель Лазаревскаго Ин-та восточных языковъ). - М.: Типо-литографiя Г.И. Простакова, Балчугъ, д.Симовка монастыря, 1905. - Вып.1. - 142 с.; Шах-наме; Сказание о Рустаме//Фирдоуси. Шах-наме; Сказание о Рустаме /Пер. с фарси-тадж. В.В. Державина; Предисл. Б.Г. Гафурова; Сост. и прим., К.С. Айни. - М.: Худож. лит., 1980. - 477 с. (Классики и современники. Литература народов СССР); Шахъ-Намэ //Абулъ-Касемъ. Фирдоуси Тусскiй, творецъ Книги царей, извстной подъ названiемъ Шахъ-Намэ. Съ присовокупленiемъ краткаго обзора исторiи персидской поэзiи до исхода XV столтiя до РХ. Сочиненiе Доктора Восточной Словесности, Степана Назарiянца. - Казань: Типографiя университета, 1849. - Кн.1. - 104 с.

[li] Гафуров Б.Г. Предисловие//Фирдоуси. Шах-наме; Сказание о Рустаме /Пер. с фарси-тадж. В.В. Державина; Предисл. Б.Г. Гафурова; Сост. и прим., К.С. Айни. - М.: Худож. лит., 1980. - 477 с. (Классики и современники. Литература народов СССР) С.6.

[lii] Нюргун Боотур Стремительный: Якутский героический эпос-олонхо. Воссоздал на основе народных сказаний П. Ойунский /[Пер. на рус.яз. В. Державина. Иллюстрации Э. Сивцева, В. Карамзина, И. Корякина]. - Якутск: Кн. изд-во, 1982. - Изд. 2-е. - 432 с., ил.

[liii] Могучий Дьагарыма: Якутский героический эпос-олонхо. Текст воссоздал К. Урастыров /Пер. на рус.яз. А. Романова. Худож. Е. Третьякова. - Якутск: Кн. изд-во, 1983. - 408 с., ил.

[liv] Кыыс Дэбилийэ: Якутский героический эпос. - Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1993. - 330 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока)

[lv] Эрчимэн Бэргэн (олонхо). Текст воссоздал С. Васильев (Борогонский) /Пер. с якут. Л.М. Коноплянко. - Якутск: Кн. изд-тво, 1990. - 186 с.

[lvi] Олонхо [Эрэйдээх-буруйдаах Эр-соготох (Обремененный печалью и виной, одинокий мужчина)]//Бётлингк О.Н. О языке якутов /Пер. с нем. В.И. Рассадина. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. - 646 с.

[lvii] Вороным конем владеющий, в оборотничествах искусивший Кулун Кулустур. - С.56-76. //Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. - Л., 1929. - Т.VII. - 218 с. (Тр.комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР)

[lviii] Грозный-Разящий (Сюнг-Джасын). - С.75-99. //Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. - Л., 1929. - Т.VII. - 218 с. (Тр.комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР)

[lix] Эр Соготох (Одинокий). - С.13-55. //Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. - Л., 1929. - Т.VII. - 218 с. (Тр.комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР)

[lx] Ксенофонтов. Эллейада.

[lxi] Исторические предания и рассказы якутов. В двух частях. Изд-ние подгот. Г.У. Эргис. Под ред. А.А. Попова. - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1960. - Ч.II. - 302 с.

[lxii] Пекарский. Указ. соч.

[lxiii] Радловъ В.В. Опытъ словаря тюркскихъ нарчiй. - СПб.: Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1899. - Т.II. - 1814 стлб.; 1911. - Т.IV. - 2230 стлб.

[lxiv] Севортян Э.В. 1) Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974. - 767 с. (АН СССР. Ин-т языкознания); 2) Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на букву “Б”). - М.: Наука, 1978. - 310 с. (АН СССР. Ин-т языкознания)

[lxv] Малов С.Е. Памятники древнетюркской рунической письменности. Тексты и исследования. - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. - 452 с.

[lxvi] Древнетюркский словарь. - Л.: Наука, 1969. - 676 с.

[lxvii] Монольско-русский словарь /Под общ.ред. А. Лувсандэнэва. Ок. 22000 слов. Комитет наук Монгольской Народной Республики. - М.: Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1957. - 715 с.

[lxviii] Ригведа.

[lxix] Мифы древней Индии /Литературное изложение В.Г. Эрмана и Э.Н. Темкина. - М.: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1975. - 240 с.

[lxx] Авеста /Пер. с авест, предисл., примеч. и словарь И. Стебллин-Каменского.; Авеста // Гуриев. Указ. соч.; Авеста в русских переводах.

[lxxi] Шахъ-Намэ; Шах-наме.

[lxxii] Та’рх-и сстн (“история сстна”) /Пер., введение и комментарии Л.П. Смирновой. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1974. - 386 с. (Памятники письменности Востока. XLII. АН СССР Отд-ние истории институт востоковедения)

[lxxiii] Христианизация якутов проводилось в течение XVIII-XIX вв. С XIX в. якуты стали считаться православными, но имеющими внутренние особенности, т.е. с сильными пережитками шаманства. В целом отмечается, что политика христианизации носила формальный характер.

[lxxiv] В данном исследовании автор условно разграничивает богов и божеств в “языческом” пантеоне. Боги (айыы) населяют верхний мир. Они являются иерархами, первотворцами. Например, демиург Юрюнг Айыы Тойон. Божества (иччи) населяют средний и нижний миры, а также нижние ярусы верхнего мира.

[lxxv] Серошевский. Указ. соч. С.648.

[lxxvi] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.77, 102.

[lxxvii] Архив МАЭ РАН. ф.14, оп.1, №2.Попов А.А. Сказание о мироздании, о происхождении родов, др.религиозные представления якутов. Вилюйский у. Якутской АССР. Полевые записи. 1921-1928. Количество листов - 68. Л.1-2, 42, 44; Архив МАЭ РАН. ф.14, оп.1, ед.хр.10. Полов А.А. “Лесная вера”. Черновик отдельных разделов о верованиях и обрядах якутов. 1922-1927. Количество листов - 152; Кулаковский. Указ. соч. С.17; Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.77.

[lxxviii] Гоголев. Историческая этнография якутов. С.70.

[lxxix] Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т.I. - М.: АН СССР, 1958. - Вып. 1-4. - 1280 стлб. Стлб. 126, 150; Кулаковский. Указ. соч. С.17.

[lxxx] Здесь и дальше в тексте под словом “древность” подразумевается период, когда якуты не были подвержены христианскому влиянию или были подвержены в не значительной степени.

[lxxxi] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.78.

[lxxxii] Там же. С.77.

[lxxxiii] Серошевский. Указ. соч. С.591-592.

[lxxxiv] Кулаковский. Указ. соч. С.16-17.

[lxxxv] Архив МАЭ РАН. ф.14, оп.1, ед.хр.10. Попов А.А. Лесная вера. Записки о верованиях и обрядах якутов на основании записей и наблюдений, сделанных в Удюгейском улусе Вилюйского уезда. Опыт этнографического исследования. Л.2

[lxxxvi] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.9.

[lxxxvii] Кулаковский. Указ. соч. С.19.

[lxxxviii] Там же. С.19.

[lxxxix] Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т.III. - М.: АН СССР, 1959. - Вып. 10-13. - 3858 стлб. Стлб.3530; Кулаковский. Указ. соч. С.19; Штернберг. Указ. соч. С.718-719.

[xc] Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т.II. - М.: АН СССР, 1959. - Вып. 5-6. - 2508 стлб. Стлб. 2378; Кулаковский. Указ. соч. С.20; Гоголев А.И. Некоторые аспекты старинной религии якутов. - 167-171 с. //Полярная звезда. № 6, ноябрь-декабрь 1992. - 176 с. С.167; Алесеев Н.А. (Новосибирск). Сюгэ тойон. - С.521. //Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Сов. энциклопедия, 1991. - 736 с. С.521.

[xci] Кулаковский. Указ. соч. С.23.

[xcii] Серошевский. Указ. соч. С.649; Кулаковский. Указ. соч. С.24-25; Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.103; Романова. “ Люди солнечных лучей с поводьями за спиной ”. С.139.

[xciii] Кулаковский. Указ. соч. С.25.

[xciv] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.10.

[xcv] Гоголев. Историческая этнография якутов. С.70; Алексеев Н.А. (Новосибирск). Улу тойон. - С.562. //Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Сов. энциклопедия, 1991. - 736 с. С.562.

[xcvi] Алексеев Н.А. Улу тойон. С.562.

[xcvii] Пекарский. Указ. соч. Т.I. Стлб.419; Алексеев Н.А. Улу тойжн. С.562.

[xcviii] Ксенофонтов Г.В. Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. - М.: Наука, 1977. - 248 с. Легенды Кангаласского улуса об эпохе Тыгына - повелителе якутов. Текст №90. Тыгын и хоринцы. С.85; Ксенофонтов. Эллэйада. Легенды Борогонского улуса. Текст №146. Борьба Тыгына с хоринцами. С.125.

[xcix] Архив МАЭ РАН. Ф.14, оп.1, ед.хр.10. Л.2.

[c] Кулаковский. Указ. соч. С.42; Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.74-75.

[ci] Кулаковский. Указ. соч. С.30.

[cii] Там же. С.32-33.

[ciii] Кулаковский. Указ. соч. С.26.

[civ] Архив МАЭ РАН. ф.14, оп.1, ед.хр.10. Л.2.

[cv] Пекарский. Указ. соч. Т.I. Стлб.577.

[cvi] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.104.

[cvii] Там же. 412.

[cviii] Кулаковский. Указ. соч. С.26.

[cix] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.177-178; Алексеев Н.А. (Новосибирск). Ан аргыл ойун. - С.42. //Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Сов. энциклопедия, 1991. - 736 с. С.42.

[cx] Пекарский. Указ. соч. Т.I. Стлб.48.

[cxi] Серошевский. Указ. соч. С.629.

[cxii] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая.С.12.

[cxiii] Пекарский. Указ. соч. Т.III. Стлб.3722; Кулаковский. Указ. соч. С.22.

[cxiv] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.98; Пухов И.В. Примечания//Нюргун Боотур Стремительный: Якутский героический эпос-огонхо. Воссоздал на основе народные сказаний Платон Ойунский /[Пер. на русс.язык Владимир Державин. Ил. Э. Сивцева, В. Карамзина, И. Корякина]. - Якутск: Кн. изд-во, 1982. - Изд. 2-е. - 432 с., ил. С.424.

[cxv] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь вторая. С.54-55.

[cxvi] Там же. С.59-60.

[cxvii] См.: Мифологический словарь. С.660.

[cxviii] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.124; Малов. Указ соч. С.19, 27; Мифжлогический словарь. С.536.

[cxix] Антонов. Материалы по исторической лексике... С. 123-124, 140-141.

[cxx] Мифологический словарь. С.536; Антонов. Материалы ло исторической лексике... С.124.

[cxxi] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.124; Большой китайско-русский словарь (по русской графической системе в четырех томах). Около 250 000 слов и выражений. / Сост. колл. китаистов под рук. и ред. проф. И.М. Ошанина. Т.3. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1984. - 1104 с. С.440.

[cxxii] Неклюдов С.Ю. Тéнгри. - С.536. //Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Сов. энциклопедия, 1991. - 736 с. С.536; Большой китайско-русский словарь. Т.3. С.667-668.

[cxxiii] См.: Антонов. Материалы по исторической лексике... С.126-127.

[cxxiv] Серошевский. Указ. соч. С.186; Окладников. Указ. соч. С.237.

[cxxv] Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещний мир /Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. - 225 с.С.123.

[cxxvi] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.91. Ксенофонтов Г.В. Классические параллели к Эллэйаде (в виде отдельных статей, в некоторых из них не хватает отдельных листов). Л.32, 43.

[cxxvii] Кулаковский. Указ. соч. С.16.

[cxxviii] Серошевский. Указ. соч. С.445.

[cxxix] Ксенофонтов. Эллэйада. Эллэй - проводник новой религии. (Устройство ысыаха.) Текст №29. С.39-40.

[cxxx] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.91. Л.32, 38-39; Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.34. Ксенофонтов Г.В.Скифский миф о праотцах народа и учителе религии якутов. (Из II тома “Урангхай-сахалар”.) Машинопись. Л.10.

[cxxxi] Ксенофонтов. Эллэйада. Текст №29. С.40.

[cxxxii] Романова. Якутский праздник Ысыах. С.71.

[cxxxiii] Архив МАЭ РАН. ф.14, оп.1, ед.хр.10. Л.30; Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.79.

[cxxxiv] Кыыс Дэбилийэ. С.119.

[cxxxv] Там же. С.119-121, 277-279.

[cxxxvi] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.80.

[cxxxvii] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.81; Дугаров. Указ. соч. С.176.

[cxxxviii] Кыыс Дэбилийэ. С.275.

[cxxxix] Емельяеов Н.В. Сюжеты якутских олонхо. - М.: Наука, 1980. - 334 с. С.16.

[cxl] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.81.

[cxli] Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 1, ед. хр. 34. Л.22.

[cxlii] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.184.

[cxliii] Там же. С.82.

[cxliv] Дугаров. Указ. соч. С.105, 107, 117.

[cxlv] Нюргун Боотур Стремительный. Песня шестая. С.242.

[cxlvi] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.79, 82.

[cxlvii] Ксенофонтов. Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. Легенды Кангаласского улуса об Омогой-Баае и Эллэй-Боотуре. Текст №24. С.37.

[cxlviii] Серошевский. Указ. соч. С.252.

[cxlix] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.76.

[cl] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.82.

[cli] Ястремский. Указ. соч. С.197.

[clii] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. С.101.

[cliii] Габышев Е.С. Этимология термина “ойуун” - С.99-100. //Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции. Тез.докл. международной науч.конференции 15-22 августа 1992 г. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1992. - 113 с. С.99.

[cliv] Пекарский. Указ. соч. Т.II.Стлб.1806-1808,1811.

[clv] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.133-134.

[clvi] Гоголев А.И., Решетникова А.П. Феномен шаманизма в истории религии. - С.3. //Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции. Тез.докл. международной науч.конференции 15-22 августа 1992 г. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1992. - 113 с. С.3; Алексеев А.А., Габышев Е.С. К проблеме терминов якутского “бахсы” и ламутского “бqй”. - С.131-136. //Язык-миф-культура народов Сибири: Сборник научных трудов. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1996. - 192 с.С.134-135; Дугаров. Указ. соч. С.260-261.

[clvii] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.91. Л.37.

[clviii] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.145.

[clix] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. С.26.

[clx] См.: Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.101.

[clxi] Гоголев А.И. К изучению древних южносибирских истоков олонхо. - С.58-60. //Вузовская наука 50-летию Великой Победы (Материалы науч.конференции, посвященной 50-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне). - Якутск: Якутский университет, 1995. - 158 с. С.59.

[clxii] Монольско-русский словарь. С.312.

[clxiii] Габышев. Этимология термина “ойуун”. С.100.

[clxiv] Гоголев А.И. Эпико-мифологический мир саха. - С.10-20. //Язык-миф-культура народов Сибири: Сборник научных трудов. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1996. - 192 с. С.20.

[clxv] Радловъ В.В. Опытъ словаря тюркскихъ наречiй. - СПб.: Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1911. Т.IV. - 2230 стлб. Стлб.1445, 1446, 1464.

[clxvi] Пекарский. Указ. соч. Т.II. Стлб.1441.

[clxvii] Радловъ. Указ. соч. Т.IV. Стлб.1445, 1446.

[clxviii] Там же. Стлб.1445-1446, 1464.

[clxix] Древнетюркский словарь. С.82.

[clxx] Севортян. Указ. соч. (Общетюркские и межтюркские основы на букву “Б”). С.100; Елизаренкова Т.Я. Комментарий//Ригведа. Избранные гимны /Пер., комментарии и вступ.статья Т.Я. Елизаренковой. Отв.ред. Г.М. Бонгард-Левин. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1972. - 408 с. (АН СССР, Ин-т востоковедения) С.272.

[clxxi] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.138-140.

[clxxii] Елизаренкова. Комментарий//Ригведа. С.272, 308.

[clxxiii] Пекарский. Указ. соч. Т.I. Стлб.363.

[clxxiv] Лелеков Л.А. О символизме погребальных облачений (“золотые люди” скифо-сакского мира). - С.25-31. //Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.27.

[clxxv] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.102.

[clxxvi] Эр Соготох (Одинокий). С.40.

[clxxvii] Троицкая Т.Н. Явление травестизма в скифо-сибирском мире. - С.59-63. //Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.60.

[clxxviii] Там же. С.60.

[clxxix] Там же. С.60-61.

[clxxx] Басилов В.Н. Травестизм (“превращение зола”) в шаманстве. - С.4. //Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции. Тез.докл. международной науч.конференции 15-22 августа 1992 г. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1992. - 113 с. С.4.

[clxxxi] Трощанский. Указ. соч. С.82; Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. С.31.

[clxxxii] Серошевский. Указ. соч. С.198.

[clxxxiii] Кулаковский. Указ. соч. С.12-13.

[clxxxiv] Грозный-Разящий (Сюнг-Джасын). С.96.

[clxxxv] Эр Соготох (Одинокий). С.28.

[clxxxvi] Вороным конем владеющий, в оборотничествах искусивший Кулун Кулустур. С.65.

[clxxxvii] Там же. С.69.

[clxxxviii] Антонов Н.К. Наследие предков. - Якутск: Нац. кн. изд-во “Бичик”, 1993. - 200 с. С.29.

[clxxxix] Дугаров. Указ. соч. С.18-19.

[cxc] Архив МАЭ РАН. ф.14, оп.1, ед.хр.10. Л.69.

[cxci] Эр Соготох (Одинокий). С.40.

[cxcii] Грозный-Разящий (Сюнг-Джасын). С.79-80.

[cxciii] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь третья. С.112.

[cxciv] Пекарский. Указ. соч. Т.II. Стлб.1296.

[cxcv] Гоголев. Якуты. С.20.

[cxcvi] Ксенофонтов. Шаманизм. С.120; Пекарский. Указ. соч. Т.II. Стлб.2133; Дьячкова А.Н., Музей музыки и фольклора народов Якутии. Предисловие - С.5-34. //Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. Избранные труды. (Публикации 1928-1929 гг.). Вып. изд. приурочен к международной конференции “Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции”. - Якутск: Творческо-производственная фирма “Север-Юг”, 1992. - 309 с. С.20.

[cxcvii] Гоголев. Якуты. С.20.

[cxcviii] См.: Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.176.

[cxcix] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.40.

[cc] Пухов. Указ. соч. C.425, 427, 428, 430.

[cci] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.40-41.

[ccii] Там же. С.221-225.

[cciii] Тайлор Э.Б. Первобытная культура /Пер. с англ. Д.А. Коропченского; Предисл. и прим. А.И. Першица. - М.: Политиздат, 1989. - 573 с.; 21 см. - Указ.: с 523-568. - (В пер.) С.411.

[cciv] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь девятая. С.394-395.

[ccv] Гоголев. К изучению древних южносибирских истоков олонхо. С.60.

[ccvi] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.184.

[ccvii] Гоголев. Историческая этнография якутов. С.86.

[ccviii] Окладников. Указ. соч. С.257-258.

[ccix] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.10.

[ccx] Там же, С.11.

[ccxi] Лелеков Л.А. (Москва). Ахурамáзда. - С.77. //Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Сов. энциклопедия, 1991. - 736 с. С.77; Щербаков В.И. Где жили герои эддических мифов? (Новое в жизни, науке, технике. Сер.”Знак вопроса”; № 9) - М.: Знание, 1989. - 48 с. С.42; Щербаков В.И. Как был открыт город богов. - С.37-61. //Книга тайн. Сб. /Предисл., выбор и обзорные В. Щербакова. Художник К. Панцулая. - М.: Общество по изучению тайн и загадок Земли, 1991. - 304 с., ил. С.54; Терапиано Ю. Маздеизм. - М.: “Сфера” РТО, 1992. - 112 с. С.15.

[ccxii] См.: Гоголев. Якуты. С.21.

[ccxiii] Линденау. Указ. соч. С.45; См.: Гоголев. Якуты. С.21; Гоголев. Эпико-мифологический мир саха. С.13.

[ccxiv] Романова. “ Люди солнечных лучей с поводьями за спиной ”. С.104.

[ccxv] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.22.

[ccxvi] Там же. С.24.

[ccxvii] Ястремский. Указ. соч. С.198; Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология: Символ и архетип. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 155 с. С.72-73.

[ccxviii] Сагалаев. Указ. соч. С.73.

[ccxix] Там же. С. 61, 35.

[ccxx] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь вторая. С.49.

[ccxxi] Там же. Песнь первая. С.17.

[ccxxii] Там же. Песнь третья. С.102.

[ccxxiii] Кулаковский. Указ.соч. С.42.

[ccxxiv] Сагалаев. Указ. соч. С.24.

[ccxxv] Олонхо [Эрэйдээх-буруйдаах Эр-соготох (Обремененный печалью и виной, одинокий мужчина)]. С.114.

19 Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.74.

[ccxxvii] Русско-якутский словарь. /Под ред. П.С. Афанасьева и Л.Н. Харитонова. Ок. 28000 слов. - М.: Сов.энциклопедия, 1968. - 720 с. С.697.

[ccxxviii] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь вторая. С.50.

[ccxxix] Габышев Е.С. Арангасные могилы. - С.85-88. //Человек и Север: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы региональной межотраслевой науч.-практической конференции. Якутск. 12-13 октября 1992 г. - Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992. - Ч.I. - 152 с. С.87; Габышев Е.С. Погребальная “чара” в якутских могилах. - С.65-66. //Материалы по археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока: Тез.докл. XXXIII РАЭСК /Под ред. В.С. Зубкова. - Абакан: Абаканский государственный педагогический институт, 1993. - 70 с. С.66.

[ccxxx] Ксенофонтов.. Шаманизм. С.149.

[ccxxxi] Сагалаев. Указ. соч. С.124-125; Габышев. Арангасные могилы. С.86.

[ccxxxii] Ванштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. - М.: Изд-во восточной литературы, 1961. - 204 с. (АН СССР Институт народов Азии, тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории) С.192.

[ccxxxiii] Сагалаев. Указ. соч. С.107; Габышев. Погребальная “чара” в якутских могилах. С.66.

[ccxxxiv] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.32.

[ccxxxv] Габышев. Погребальная “чара” в якутских могилах. С.66.

[ccxxxvi] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.19.

[ccxxxvii] Традиционное мировоззрение тюрков... С.32.

[ccxxxviii] Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М.: Наука, 1988. - 782 с. (АН СССР. Отд-ние истории ордена трудового красного знамени ин-т археологии) С.64-65.

[ccxxxix] [ Геродот. История ] /Пер. съ греческаго языка Иваномъ Мартыновымъ. - СПб: Типографiи Iос. Iоаннесова, 1827. - Ч.XVI. Кн.19. Исторiя Иродотова съ прим. Переводчика. - Ч.II, содержащая въ себ кн.: 3 и 4. Кн.4. Мельпомена. - 671 с. (Греческiе классики) С.341, 343.

[ccxl] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.91. Л.34.

[ccxli] Романова Е.Н. “ Люди солнечных лучей с поводьями за спиной ”. С.20, 25.

[ccxlii] Там же. С.16.

[ccxliii] Там же. С.34-35.

[ccxliv] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.56. Ксенофонтов Г.В. Скотоводство как источник войн, развитие народного эпоса, культа ездовых животных и кузнечного искусства. - 33 л. Л.1.

[ccxlv] Кочмар Н.Н. Писаницы Якутии. История и культура Востока Азии. - Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1994. - 262 с. С.136.

[ccxlvi] Рыбаков. Язычество Древней Руси. С.762.

[ccxlvii] Рыбаков. Язычество Древней Руси. С.73, 76, 59.

[ccxlviii] Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.: Наука, 1994. - Изд. 2-е. - 608 с. (РАН. Отд-ние истории. Ин-т археологии) С.56-57; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. - Тбилиси: Тбилисский университет, 1984. - Кн.II. Семантический словарь общеиндоевропейского языка и реконструкция индоевропейской протокультуры. - 969 с. С.519.

[ccxlix] Алексеев А.А. Забытый мир предков. (Очерки традиционного мировоззрения эвенов Северо-западного Верхоянья.) - Якутск: Коммерч.-изд. фирма «Ситим», 1993. - 93, [1] с.: ил.; 20 см. С.35.

[ccl] Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, Ое.1, ед.хр.94. Ксенофонтов Г.В. Материалы по шаманству. Л.21.

[ccli] Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору. - М.: Наука, 1974. - 396 с. С.134-135; Аникин А.Е. К типологии некоторых якутских космонимов. - С.86-93. //Язык-миф-культура народов Сибири: сборник научных трудов. - Якутск: Якутский госуниверситет, 1994. - 231 с. С.86-89.

[cclii] Симаков Г.Н. Соколиная охота и культ хищных птиц в средней Азии: (ритуальный и практический аспекты). СПб., 1998. 320 с. (Ethographica Petropolitana, I) С.26.

[ccliii] Мифы древней Индии. С.17-18, 202.

[ccliv] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.18; Гамкрелидзе, Иванов. Указ. соч. Кн.II. С.614, 666.

[cclv] Нюргун Боотур Стремительблй. Песнь вторая. С.46.

[cclvi] Там же. С.48.

[cclvii] Окладников. Указ. соч. С.166-167, 214.

[cclviii] Кочмар Н.Н. Писаницы Якутии. История и культура Востока Азии. - Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1994. - 262 с. С.8.

[cclix] Кочмар Н.Н. Наскальные изображения эпохи бронзы на территории Якутии. - С.34-37. //Археология и этнографии Сибири и Дальнего Востока. /Ответ.ред. Ю.Ф. Кирюшин. Ред.кол.: В.В. Горбунов, А.Б. Шамашин, А.В. Караваев, Д.В. Колдаков. Сб.тез.докл. XXXIV регижнальной археолого-этнографической студенческой конференции Сибири и дальнего Востока. 15-17 марта 1994 г. - Барнаул,1994. - 134 с. С.34.

[cclx] Гоголев. Якуты. С.20.

[cclxi] Олонхо [Эрэйдээх-буруйдаах Эр-соготох (Обремененный печалью и виной, одинокий мужчина)]. С.113.

[cclxii] Эргис. Указ. соч. С.126, 118.

[cclxiii] Гамкрелидзе, Иванов. Указ. соч. Кн.II. С.518-519; Килуновская М.Е. Интерпретация образа оленя в скифо-сибирском искусстве (по материалам петроглифов оленных камней). - 103-107 с. // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.103.

[cclxiv] Килуновская М.Е. Интерпретация образа оленя в скифо-сибирском искусстве (по материалам петроглифов оленных камней). - 103-107 с. //Скифо-сибирский мир. Искусство и идеологИэ. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.236.

[cclxv] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.57-58, 60.

[cclxvi] Гоголев. Якуты. С.20.

[cclxvii] Романова. «Люди солнечных лучей с зоводьями за спиной». С.133.

[cclxviii] Антонов. Материалы по исторической лексике... С.62.

[cclxix] Быковский С.Н. К вопросу о тотемизме //Из истории докапиталистических формаций. С.61-63.

[cclxx] Ксенофонтов. Урангхай-сахалар. Т.I, 2-я кн. С.304; Ванштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. - М.: Изд-во восточной литературы, 1961. - 204 с. (АН СССР Ин-т народов Азии. Тувинский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории) С.32.

[cclxxi] Пекарский. Указ. соч. Т.II. Стлб.1363, 1441.

[cclxxii] Радловъ В.В. Опытъ словаря тюркскихъ нарчiй - СПб.: Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1899. - Т.II. - 1814 стлб. Стлб.998-999.

[cclxxiii] Руденко С.И. Горноалтайские находки и скифы. - Л.: АН СССР, 1952. - 258 с. с ил. (Серия “Итоги и проблемы современной науки”) С.130; Рыбаков. Язычество древних славян. С.82.

[cclxxiv] Северные якуты - супэтническая группа, численностью более 40 тыс., проживающие за полярным кругом на территории Республики Саха (Якутия). В своей хозяйственной деятельности, в отличие от якутов центральных улусов Якутии, помимо прочих традиционных понятий занимаются оленеводством.

[cclxxv] Серошевский. Указ. соч. С.598-599.

[cclxxvi] Ванштейн. Указ. соч. С.42.

[cclxxvii] Кулаковский. Указ. соч. С.17.

[cclxxviii] Гоголев. Некоторые аспекты старинной религии якутов. С.167.

[cclxxix] Пекарский. Указ. соч. Т.II. Стлб. 2378; Алесеев Н.А. Сюгэ тойон. - С.521.

[cclxxx] Руденко. Указ. соч. С.136.

[cclxxxi] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь вторая. С.75.

[cclxxxii] Там же. С.76.

[cclxxxiii] Абаев. Троянский конь. С.330, 340-342.

[cclxxxiv] Ксенофонтов. 1) Ураангхай-сахалар. Т. I, 2-я кн. С.299, 186-187; 2) Ураангхай-сахалар. Т. I, 1-я кн. С.343, 356, 358.

[cclxxxv] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь первая. С.37.

[cclxxxvi] Кочмар. Писаницы Якутии. С.243, 255.

[cclxxxvii] Дугаров. Указ. соч. С.81.

[cclxxxviii] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь четвёртая. С.171.

[cclxxxix] Эрчимэн Бэргэн. С.162-164.

[ccxc] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь пятая. С.189.

[ccxci] Штернберг. Указ. соч. С. 724, 732, 734.

[ccxcii] Серошевский. Указ.соч. С.634; Кулаковский. Указ.соч. С.92; Алексеев Н.А. 1) Культ айыы-племенных богов, покровителей якутов. С.149; 2) Традиционные религиозные верования якутов... С.40.

[ccxciii] Штернберг Л.Я. Культ орла у сибирских народов. Этюд по сравнительному фольклору. /Сборник музея антропологии и этнографии имени Петра Великого при АН СССР. IV т. Ко дню 80-летия академика Василия Васильевича Радлова (1837-1917). - Л., 1917-1925. С.718-719; Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.1, ед.хр.63.Ксенофонтов Г.В. Вопросы мифологии и религии. - 534 л. 213, 215.

[ccxciv] Черемисин. Указ. соч. С.38.

[ccxcv] Кузьмина Е.Е. Сюжет борьбы хищника и копытного в искусстве “звериного” стиля евразийских степей скифской эпохи //Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 176 с. С.3, 6-8; Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязызных народов евразийских степей 1 тысячелетия до н.э. - М.: Наука, 1985. - 205 с. С.152-153; Руденко. Указ. соч. С.157-158.

[ccxcvi] Руденко. Указ. соч. С.196-197; Кузьмина. Указ. соч. С.4.

[ccxcvii] Кузьмина. Указ. соч. С.4-6.

[ccxcviii] Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные) С.522; Гамкрелидзе, Иванов. Указ. соч. Кн.II. С.579, 566.

[ccxcix] Нестеров С.П. Конь в культурах тюркоязычных племён Центральной Азии в эпоху средневековья /Отв.ред. Ю.С. Худяков. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. - 142 с., ил.; 22 см. (АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и филосифии) С.111, 113.

[ccc] Симаков. Указ.соч. С.26-27.

[ccci] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь седьмая. С.311.

[cccii] Эрчимэн Бэргэн. С.166.

[ccciii] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь третья. С.126.

[ccciv] Древнетюркское письмо VI-XI вв. называют руническим, хотя часть исследователей определяют их как ‘руноподобные знаки’, считая, что руны это только древнегерманские буквы по внешнему сходству с которыми тюркские буквы получили своё название. Но поскольку в публикациях древнетюркское письмо также стали называть руническим, то это название стало общим как для древнегерманских, так и для древнетюркских знаков.

[cccv] Малов С.Е. Памятники древнетюркской рунической письменности. Тексты и исследования. - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. - 452 с. С.48.

[cccvi] Емельянов Н.В. Сюжеты олонхо о родоначальниках племени. - М.: Наука, 1990. - 208 с. С.14.

[cccvii] Нюргун Боотур Стремительный. Песнь третья. С.68.

[cccviii] Там же. Песнь четвертая. С.140.

[cccix] Там же. Песнь седьмая. С.276-278.

[cccx] Романова. Якутский праздник Ысыах. С.21-22.

[cccxi] Исторические предания и рассказы якутов. С.255.

[cccxii] Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов... С.95.

[cccxiii] Серошевский. Указ.соч. С.253.

[cccxiv] Емельянов. Сюжеты якутских олонхо. С.38.

108 Нестеров. Указ. соч. С.114-115.

[cccxvi] Савинов Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. - СПб.: Санкт-Петербургский университет,1994. 208 с. С.55.

110 Донини Амброджо. Люди, идолы и боги. Очерк истории религии /Пер. с итал. - М.: Госполитиздат, 1962. - 320 с., ил. С.50.

[cccxviii] Габышев, Кириллин. Указ. соч. С.84-85.

[cccxix] Плетнева С.А. Половцы. - М.: Наука, 1990. - 208 с., ил. (Серия “Страницы нашей Родины”) С.32; См.: Габышев, Кириллин. Указ. соч. С.83-84.

[cccxx] Геродот. Указ. соч. Кн.IV. С.421-425; Габышев Е.С., Кириллин А.С. О чардаатной могиле якутов. - С.83-85. //Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока: Тез.докл. XXXII РАСК /Под ред. Л.А. Чиндиной. - Томск: Томский госуниверситет, 1992. - 138 с. С.83.

[cccxxi] Руденко. Указ. соч. С.249.

[cccxxii] Там же. С.225-226, 240.

[cccxxiii] Савинов Д.Г. Государства и культурогенез на территории Южной Сибири в эпоху раннего средневековья. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1994. - 215 с. С.31.

[cccxxiv] Миронов В.С. Памятники позднескифского времени на Средней Катуни. - С.82-84. //Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока /Ответ.ред. Ю.Ф. Кирюшин. Ред.кол.: В.В. Горбунов, А.Б. Шамашин, А.В. Караваев, Д.В. Колдаков. Сб.тез.докл. XXXIV РАЭСК Сибири и дальнего Востока. 15-17 марта 1994 г. - Барнаул: Алтайский госуниверситет, 1994. - 134 с. С.82-84.

[cccxxv] Лайпанов, Мизиев. Указ. соч. С.33.

[cccxxvi] Савинов. Государства и культурогенез на территории Южной Сибири в эпоху раннего средневековья. С.79.

[cccxxvii] Журба Т.А. Новые материалы по раннему этапу пазырыкской культуры. - С.73-75. /Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока /Отв.ред. Ю.Ф. Кирюшин. Ред.кол.: В.В. Горбунов, А.Б. Шамашин, А.В. Караваев, Д.В. Колдаков. Сб.тез.докл. XXXIV РАЭСК Сибири и дальнего Востока. 15-17 марта 1994 г. - Барнаул: Алтайский госуниверситет, 1994. - 134 с. С.74.

[cccxxviii] Плетнева С.А. От кочевий к городам (Салтово-маяцкая культура). Материалы и исследования по археологии СССР, № 142. - М.: Наука, 1967. - 190 с. (АН СССР Ин-т археологии) С.100.

[cccxxix] Габышев, Кириллин. Указ. соч. С.84.

123 Плетнева. От кочевий к городам. С.98.

[cccxxxi] Винокуров. Указ. соч. С.70.

[cccxxxii] Романова. «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной». С.74.

[cccxxxiii] Окладников. Указ. соч. С.217-218; Зыков. Указ. соч. С.130, 127-129.

[cccxxxiv] Кыыс Дэбилийэ. С.255

[cccxxxv] Попов. Указ. соч. С.23.

[cccxxxvi] См. например, Лингвистический энциклопедический словарь. /Гл. ред. В.Н. Ярцева, - М.: Сов. энциклОнедия, 1990. - 685 с.: ил. С.145.

[cccxxxvii] Габышев Е.С. К этимологии “курыкан”. - С.79-81. //Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. Посвящается 100-летию Н.К. Ауэрбаха. Краткое содержание докл. XXXI РАСК. - Красноярск: П.О. “Сибирь”, 1991. - 110 с. (Министерство народного образования РСФСР. Красноярский государственный педагогический ин-т. Сиб. отд-ние АН СССР. Ин-т археологии и этнографии) С.80; Габышев Е.С. Курыканы-хоринцы в этногенезе ламутов. - С.99. //Языки, культура и будущее народов Арктики. Тез.докл. международной конференции 17-21 июня 1993 г. - Якутск: ИЯЛИ СО РАН, 1993. - Ч.II. - 102 с. С.99; Габышев Е.С. “Кулун-Атахская” руническая надпись. - С.121-123. //Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока /Отв.ред. Ю.Ф. Кирюшин. Ред.кол.: В.В. Горбунов, А.Б. Шамашин, А.В. Караваев, Д.В. Колдаков. Сб.тез.докл. XXXIV РАЭСК Сибири и дальнего Востока. - Барнаул: Алтайский госуниверситет, 1994 г. - 134 с. С.121-123.

[cccxxxviii] Окладников. Указ. соч. С.217-218.

[cccxxxix] Гардези. Зайн ал-абр (Украшение известий)//Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894 гг. С.47; udd al-’Alam «The Regions of the World»/by V. Minorsky, with the preface by V.V. Barthold «E.J. W. Gibb Memoria Series» (GMS). NS. Vol. XII. - London, 1937. С.97.

[cccxl] Гардези. Указ.соч. С.47.

[cccxli] udd al-’Alam. С.97.

[cccxlii] Бертагаев Т.А. Об этнонимах бурят и курыкан. - С.130-132. //Этнонимы. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1970. - 268 с. (АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая) С.131-132.

[cccxliii] Румянцев Г.Н. Происхождение хоринских бурят. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1962. - 266 с.; 23 см. (АН СССР Сиб.отд-ние. Бурят.комплексный науч.-исслед.ин-т) С.123.

[cccxliv] Габышев. К этимологии “курыкан”. С.80-81; Габышев. Курыканы-хоринцы в этногенезе ламутов. С.99; Большой китайско-русский словарь (по русской графической системе в четырех томах). Ок. 250 000 слов и выражений /Сост. колл. китаистов под рук. и ред. проф. И.М. Ошанина. Иероглифы №107-№15505. - М.: Главная редакция восточной литературы “Наука”, 1984. - Т.4. - 1054 с. С.302.

[cccxlv] Об этом подробнее см.: Савинов Д.Г. Государства и культурогенез на территории Южной Сибир

2015-05-26

2015-05-26 1266

1266