Для выполнения работы методом последовательного разведения готовят ряд растворов слабой кислоты (муравьиной, уксусной, пропионовой, аскорбиновой или другой по указанию преподавателя) различной концентрации: 0,2М; 0,1М; 0,05М; 0,01М; 0,005М.

Исходным раствором служит 2М раствор электролита (либо более концентрированный).

Растворы готовят в мерных колбах на 100мл.

Для этого рассчитывают объем V1 исходного раствора кислоты с молярной концентрацией C1, необходимый для приготовления объема V2 раствора заданной концентрации С2. При расчете исходят из того, что количество кислоты при разбавлении исходного раствора не изменяется:

C1 ·V1 = С2 ·V2.

V1 = С2 ·V2 / C1.

Например, для приготовления 100мл 0,05М раствора необходимо взять 25 мл исходного раствора: V1 = 0,05·100/0,2 = 25 мл.

Измеряют рН приготовленных растворов с помощью рН-метра.

Для получения более точных результатов концентрации приготовленных растворов устанавливают кислотно-основным титрованием (титруют раствором щелочи соответствующей концентрации).

Для титрования выбирают раствор щелочи с концентрацией, примерно равной концентрации титруемого раствора.

СН к = (СН NаОН ∙VNаОН)/ VК ,

где СН NаОН – эквивалентная (нормальная) концентрация щелочи, моль/л;

СН к – эквивалентная (нормальная) концентрация кислоты, моль/л;

VNаОН – средний объем щелочи, пошедший на титрование пробы кислоты, мл;

VК – объем пробы кислоты, мл.

Для одноосновных кислот эквивалентные и молярные концентрации совпадают СН = СМ.

Результаты титрования заносят в таблицу 1.

Таблица 1 − Результаты титрования

| № п/п | Заданная концен-трация раствора, моль/л | Концен- трация щелочи, моль/л | Объем пробы, мл | Объем щелочи, пошедший на титрование | Средний объем щелочи, мл | Точная концен- трация кислоты, моль/л |

Результаты измерений pH и расчетов оформляют в виде таблицы 2.

Рассчитывают аH+. = 10–рН. Принимая, что aH+. = СН+, рассчитывают степень диссоциации кислоты при различных концентрациях: α = СH+/СМ.

Таблица 2 – Экспериментальные результаты по изучению слабого электролита

| № п/п | Концентрация раствора, моль/л | рН | СH+, моль/л | α | α 2/(1– α) | КДИС | lgCM |  |

Затем рассчитывают КДИС.:

КДИС =  .

.

По данным таблицы 2 рассчитывают среднее значение КДИС. Сравнивают его со значением из таблицы Приложения «Константы диссоциации слабых кислот и оснований при 25°C» [2], вычисляют абсолютную (∆) и относительную (δ) погрешность определения КДИС.

∆ = | КДИС(ТАБЛ) – КДИС(ЭКСП) |;

Δ =  ·100%.

·100%.

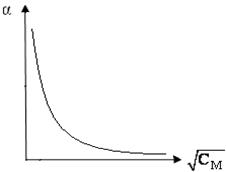

По результатам измерений строят два графика: α = f( ) (рис.1) и график для определения КДИС (рис.2).

) (рис.1) и график для определения КДИС (рис.2).

Рис.1 – Зависимость степени диссоциации слабой кислоты α от

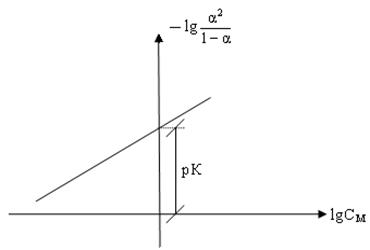

Логарифмируя закон разбавления Оствальда, получим:

1gКДИС = lgCM + lg[α 2/(1 – α)];

– lg[α 2/(1 – α)] = lgСМ – α lgКДИС;

– lg[α 2/(1 – α)] = lgСМ + рК.

Построив график в координатах – lg[α 2/(1– α)] – lgCM, определяют рК как отрезок, отсекаемый прямой линией на оси ординат.

Рис.2 – График для определения рК

Значение константы диссоциации вычисляют как КДИС = 10−pK.

Полученное графическим методом значение константы КДИС сравнивают с табличным значением, вычисляют абсолютную и относительную погрешность ее определения.

2015-05-26

2015-05-26 736

736