Полезность блага – это способность экономического блага удовлетворять потребность. Потребности – это нужды принявшие форму конкретной необходимости. В экономической науке существуют две теории, которые по-разному объясняют поведение потребителя:

– Кардиналистская теория исходит из предпосылки, что любой потребитель способен количественно измерить уровень полезности всякого данного товара и уровень своего благосостояния, своих доходов.

– Ординалистская теория основана на том, чтобы установить отношения предпочтения или безразличия между разными товарами без количественного измерения полезности.

В маржинальной концепции ценность определенного блага определяется степенью его полезного эффекта. При этом различается объективная ценность (рыночные цены), которая существует независимо от сознания человека, и субъективная. Субъективная ценность показывает, во сколько человек ценит вещь с точки зрения своего благополучия.

Ценность блага определяется как результат соотношения запаса блага и потребности в нем. Ценность вещи измеряется ее предельной полезностью, т.е. не полезностью каждого товара, а полезностью последней единицы запаса определенного блага. Предельная полезность зависит от запаса блага и от интенсивности самой потребности в нем. Чем выше интенсивность полезности при данном запасе благ – тем выше предельная полезность для индивида. Эту зависимость сформулировал К. Менгер в следующей таблице:

|

|

|

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |

Римские цифры показывают ряд полезностей. Так, I обозначает потребность в самом насущном, II – потребность в менее существенном продукте. Первая единица имеет более высокую полезность, чем последующая.

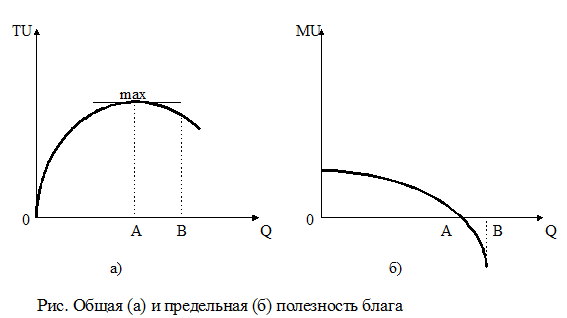

Закон убывающей предельной полезности: потребляемые последовательно единицы какого-либо блага обладают убывающей полезностью для потребителя, т.е. каждая последующая единица потребляемого блага приносит удовлетворение меньшее, чем предыдущая (первый закон Госсена). Это означает, что любому увеличению количества блага Q соответствует прирост общей полезности TU. Хотя общая полезность с увеличением количества благ постепенно возрастает, предельная полезность MU – полезность каждой дополнительной единицы блага неуклонно уменьшается. Максимум удовлетворения общей полезности достигается в точке А, когда предельная полезность становится равной нулю. Это означает, что благо полностью удовлетворяет потребность. Если дальнейшее потребление приносит вред (предельная полезность блага отрицательна), то общая полезность снижается (см. отрезок АВ на обоих графиках).

|

|

|

Предельная полезность блага (MU) показывает как прирастет совокупная полезность этого блага (ΔTU) при увеличении его потребления (ΔQ) на единицу.

Чем большим количеством блага обладает индивидуум, тем меньшую ценность имеет для него каждая дополнительная единица этого блага. Таким образом, цена блага определяется не общей, а предельной полезностью для потребителя. Функция полезности – функция, показывающая убывание предельной полезности блага с ростом его количества.

Потребительский выбор – это выбор, максимизирующий функцию полезности рационального потребителя в условиях ограниченности денежного дохода.

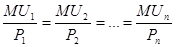

Функция полезности максимизируется в том случае, когда денежный доход потребителя распределяется таким образом, что каждая последняя единица денежных средств, затраченная на приобретение любого блага, приносит одинаковую предельную полезность (второй закон Госсена):

.

.

Для анализа поведения потребителя необходимо формально описать его целевые установки, т.е. зависимость уровня полезности от набора потребляемых благ. Такая зависимость представляет собой функцию полезности. Функция полезности - соотношение между объемами потребляемых благ и уровнем полезности, достигаемой при этом потребителем:

U = f (X1, X 2, …, X n),

где U – максимальный уровень полезности при ограниченном денежном доходе потребителя;

X 1 – количество потребляемого блага x 1;

X 2 – количество потребляемого блага x 2;

X n – количество потребляемого блага x n.

Полезность высвечивает принципиальный момент в поведении потребителя, выбирающего тот или иной набор благ: она служит критерием отбора, показывает, насколько необходим тот или иной объект выбора данному экономическому субъекту.

Свойство благ удовлетворять потребности лишь в комплексе друг с другом называется взаимодополняемостью благ (автомобиль и бензин). Взаимодополняемые блага называются комплиментарными товарами. Взаимодополняемость может быть абсолютной (жесткой), когда одному благу соответствует определенное количество другого блага (лыжи и крепления к ним) и относительной (чай и сахар).

Свойство благ удовлетворять потребности за счет друг друга называется взаимозаменяемостью благ. Взаимозаменяемые блага называются товарами-субститутами. Взаимозаменяемость бывает абсолютной (совершенной), когда одно благо может полностью заменить другое, или относительной.

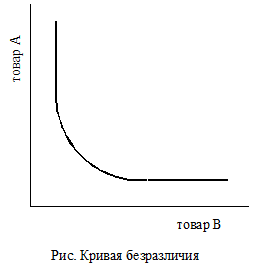

Кривая безразличия показывает различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность для потребителя. Кривая безразличия показывает множество потребительских пар (альтернативных сочетаний благ), выбор которых безразличен для потребителя поскольку любая из альтернатив несет одинаковую полезность.

Кривая безразличия показывает различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность для потребителя. Кривая безразличия показывает множество потребительских пар (альтернативных сочетаний благ), выбор которых безразличен для потребителя поскольку любая из альтернатив несет одинаковую полезность.

Кривая безразличия представляет все множество комбинаций двух благ, имеющих одинаковую, с точки зрения потребителя, полезность. Кривые безразличия имеют отрицательный наклон, выпуклы относительно начала координат и никогда не пересекаются друг с другом.

Кривая безразличия представляет все множество комбинаций двух благ, имеющих одинаковую, с точки зрения потребителя, полезность. Кривые безразличия имеют отрицательный наклон, выпуклы относительно начала координат и никогда не пересекаются друг с другом.

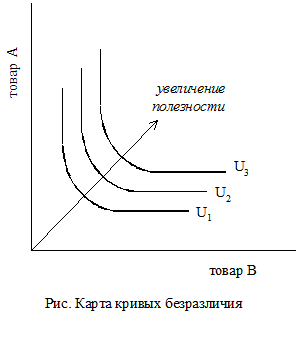

Совокупность кривых безразличия, каждая из которых показывает комбинации двух благ одного класса полезности, достигаемой при использовании определенных сочетаний благ, называется картой кривых безразличия. Смещение на карте кривых безразличия вверх и вправо означает увеличение полезности потребителя.

|

|

|

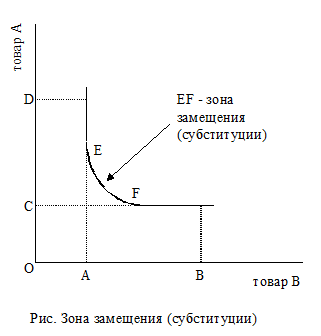

Зона замещения (субституции) – участок кривой безразличия, в котором возможна эффективная замена одного блага другим. Количество блага В, равное ОА, представляет собой минимально необходимую величину потребления блага В, от которого потребитель не может отказаться, как бы ни было велико предлагаемое взамен благо А. Аналогично ОС есть минимально необходимая величина потребления блага А. Таким образом, очевидно, что взаимная замена благ А и В имеет смысл только в пределах отрезка EF. Отрезок EF является зоной замещения (субституции), вне его замена одного блага другим исключается и два блага выступают как независимые друг от друга.

Зона замещения (субституции) – участок кривой безразличия, в котором возможна эффективная замена одного блага другим. Количество блага В, равное ОА, представляет собой минимально необходимую величину потребления блага В, от которого потребитель не может отказаться, как бы ни было велико предлагаемое взамен благо А. Аналогично ОС есть минимально необходимая величина потребления блага А. Таким образом, очевидно, что взаимная замена благ А и В имеет смысл только в пределах отрезка EF. Отрезок EF является зоной замещения (субституции), вне его замена одного блага другим исключается и два блага выступают как независимые друг от друга.

Предельная норма замещения (MRS) – количество, на которое потребление одного из двух благ должно быть увеличено (или уменьшено), чтобы полностью компенсировать потребителю уменьшение (или увеличение) потребления другого блага на одну дополнительную (предельную) единицу.

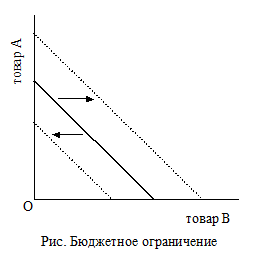

Кривые безразличия позволяют выявить потребительские предпочтения. Однако при этом не учитываются цены товаров и доход потребителей. Кривые безразличия показывают возможность замены одного блага другим, однако не определяют какой набор благ потребитель считает для себя наиболее выгодным. Эту информацию дает линия бюджетного ограничения (бюджетная линия) – геометрическое место точек, показывающее какие наборы потребительских благ можно приобрести на данную сумму средств, т.е. в рамках ограниченного бюджета потребителя.

Кривые безразличия позволяют выявить потребительские предпочтения. Однако при этом не учитываются цены товаров и доход потребителей. Кривые безразличия показывают возможность замены одного блага другим, однако не определяют какой набор благ потребитель считает для себя наиболее выгодным. Эту информацию дает линия бюджетного ограничения (бюджетная линия) – геометрическое место точек, показывающее какие наборы потребительских благ можно приобрести на данную сумму средств, т.е. в рамках ограниченного бюджета потребителя.

Увеличение денежного дохода потребителя означает смещение бюджетной линии вправо вверх. Аналогичный результат может быть достигнут при снижении цен обоих продуктов, что также означает увеличение реального дохода. При уменьшении денежного дохода или росте цен бюджетная линия сдвигается влево вниз.

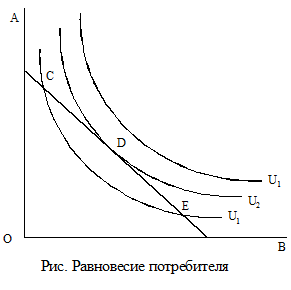

Точка касания кривой безразличия с бюджетным ограничением означает положение равновесия потребителя. На рисунке показаны несколько кривых безразличия – U1, U2, U3. Кривая U1 пересекает бюджетную линию и поэтому является неоптимальным решение для потребителя.

Точка касания кривой безразличия с бюджетным ограничением означает положение равновесия потребителя. На рисунке показаны несколько кривых безразличия – U1, U2, U3. Кривая U1 пересекает бюджетную линию и поэтому является неоптимальным решение для потребителя.

|

|

|

Двигаясь вдоль бюджетного ограничения можно найти такую точку D, которая принадлежит кривой безразличия U2 более высокого порядка и в которой максимизируется благосостояние потребителя при данном бюджете. Поэтому в данном случае точка D будет являться точкой равновесия потребителя. Кривая U3 является кривой более высокого порядка, чем U2, однако она выходит за пределы бюджетного ограничения и поэтому для потребителя данного уровня доходов недостижима.

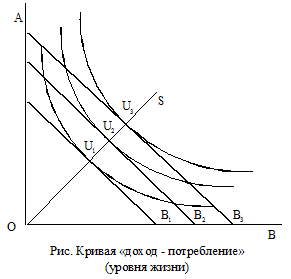

С ростом реального дохода бюджетное ограничение сдвигается последовательно в положение В1, В2, В3. Точки касания кривых безразличия с бюджетными ограничениями U1, U2, U3 показывают последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с ростом его дохода. Эта кривая S называется кривой «доход-потребление» или кривая уровня жизни.

С ростом реального дохода бюджетное ограничение сдвигается последовательно в положение В1, В2, В3. Точки касания кривых безразличия с бюджетными ограничениями U1, U2, U3 показывают последовательные положения равновесия потребителя в соответствии с ростом его дохода. Эта кривая S называется кривой «доход-потребление» или кривая уровня жизни.

Если кривая уровня жизни – луч, выходящий из начала координат под углом 450, это значит, что с ростом дохода потребитель в одинаковой пропорции увеличивает потребление благ А и В. Если же покупки увеличиваются непропорционально, то изменятся угол наклона кривой.

С ростом реального дохода потребителя потребление вторичных благ возрастает быстрее, чем благ первой необходимости. Первым исследователем, занимавшимся вопросами влияния изменения дохода на структуру потребительских расходов, был немецкий статистик Эрнст Энгель.

С ростом реального дохода потребителя потребление вторичных благ возрастает быстрее, чем благ первой необходимости. Первым исследователем, занимавшимся вопросами влияния изменения дохода на структуру потребительских расходов, был немецкий статистик Эрнст Энгель.

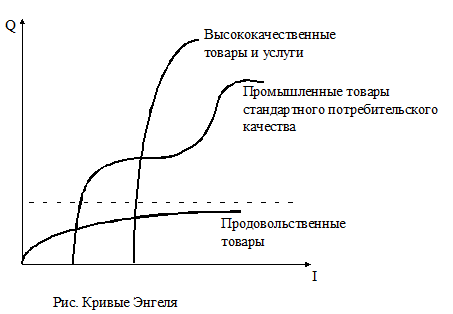

Кривые Энгеля в современной интерпретации представлены на рисунке. На оси абсцисс отложен доход потребителя I, а на оси ординат – количество оплачиваемых им продуктов Q. Чем меньше доход, тем большая часть его приходится на физическое содержание, тем меньше остается для духовного развития. Закон Энгеля: с увеличением дохода его доля, расходуемая на товары первой необходимости, уменьшается, в то время как доля расходов на предметы роскоши и на духовное развитие увеличивается.

В связи с влиянием изменения доходов на характер поведения потребителя и в связи с законом Энгеля возникла необходимость разделения товаров на три группы:

1) в основном продовольственные и некоторые промышленные товары, которые обеспечивают минимальное физическое существование (как правило, товары низшего ранга);

2) промышленные и продовольственные товары массового спроса, которые, как правило, включаются в стандартный потребительский набор;

3) высококачественные, особо модные, раритетные товары.

Прежде всего, происходит насыщение продовольственными товарами, затем промышленными товарами стандартного качества и лишь позднее – высококачественными товарами и услугами.

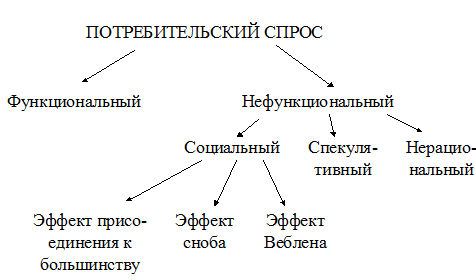

Особенности потребительского поведения. Наряду с общими принципами выбора рационального потребителя существуют особенности, которые определяются влиянием на него вкусов и предпочтений. В потребительском спросе выделяют функциональный и нефункциональный спрос.

Функциональным спросом является такая часть спроса, которая обусловлена потребительскими свойствами, присущими самому экономическому благу.

Нефункциональным спросом является такая част спроса, которая обусловлена такими факторами, которые непосредственно не связаны с присущими экономическому благу качествами.

В нефункциональном спросе можно выделить социальный, спекулятивный и нерациональный факторы. Первый связан с отношением покупателей к товару. Выделяют три типичных случая взаимных влияний.

1. Эффект присоединения к большинству – эффект увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что потребитель, следуя общепринятым нормам, покупает тот же самый товар, который покупают другие.

2. Эффект сноба – эффект изменения спроса из-за того, что другие люди потребляют этот товар. обычно реакция направлена в противоположную сторону по отношению к общепринятой.

3. Эффект Веблена – эффект увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что товар имеет более высокую (а не более низкую) цену.

Спекулятивный спрос возникает в обществе с высокими инфляционными ожиданиями, когда опасность повышения цен в будущем стимулирует дополнительное потребление (покупку) товаров в настоящем.

Нерациональный спрос – это незапланированный спрос, возникающий под влиянием сиюминутного желания, внезапного изменения настроения, спрос, который нарушает предпосылку о рациональном поведении потребителя.

Существует группа благ, спрос на которые изменяется необычным образом. Благо, спрос на которое растет при росте цен и падает при их снижении, называется малоценным или низкокачественным товаром. Ситуация, при которой снижение цены приводит к уменьшению спроса, а ее повышение увеличивает спрос на товар называется «парадоксом Гиффена», а сам товар низкого качества – «товаром Гиффена». Товар Гиффена – это товар, занимающий большое место в бюджете малоимущих потребителей, спрос на который при прочих равных условиях изменяется в том же направлении, что и цена, поскольку эффект дохода превышает эффект замещения.

2015-05-30

2015-05-30 2680

2680