У человека на подсознательном уровне существует большое число защитных механизмов, которые до известной степени способствуют снятию внутреннего напряжения. Они также помогают справиться с возникшими трудностями, подсказывают возможные решения проблемы, дают передышку и убежище от неприятностей, «охраняют самоуважение». Но все это происходит за счет определенного отказа от реальности или ее искажения. Рассмотрим некоторые из этих механизмов.

Вытеснение — мотивированное забывание, «вытеснение» неприятных мыслей в сферу бессознательного.

Рационализация — объяснение своих поступков чувством собственного достоинства и самоуважения.

Обособление — нежелание (отказ) думать о возможных последствиях тех событий, в которых индивид вынужден принимать участие.

Проекция — возложение вины на кого-нибудь другого; приписывание неприемлемых для личности импульсов и чувств другим объектам.

Сублимация — снятие напряжения путем трансформации инстинктивных форм психики в более приемлемые для индивида и общества. Например, переключение энергии на творчество, шутки и др.

|

|

|

Последствия внутриличностного конфликта

Внутриличностные конфликты и фрустация могут иметь для личности и окружающих как негативные, так и позитивные последствия.

Если выход из конфликта не найден, то внутреннее напряжение продолжает усиливаться. Когда рост напряжения превышает определенную пороговую величину (индивидуальный уровень толерантности к фрустрации), то происходит психологический срыв, и человек оказывается выведенным из душевного равновесия. В таком состоянии он не может справиться с возникшей проблемой. Негативные последствия конфликта чреваты стрессами, неврозами, повышенной тревожностью, общей психологической подавленностью или чрезмерной агрессивностью, которая может быть направлена на объекты, не имеющие никакого отношения к конфликту.

Обратной стороной агрессии является регрессия — негативный защитный механизм (бегство от ситуации). Регрессия не решает проблему, ситуация остается, и вся энергия конфликта, не нашедшая выхода, направляется на разрушение самой личности. Зигмунд Фрейд по этому поводу говорил: «Нужно разрушить другое и других, чтобы не разрушить себя». В психологии последних 20—25 лет стала популярна идея катарсиса — освобождение от агрессивных импульсов, путем направления их на различного рода эрзац-объекты (куклы-противники, участие в спортивной борьбе или наблюдение за ней, создание виртуальной реальности посредством компьютера и др.). В Японии в общественных местах существуют своего рода комнаты для снятия стресса, где за небольшую плату человек может уединиться и разбить несколько дешевых тарелок.

|

|

|

Таким образом, как бесконтрольный выход энергии конфликта вовне, так и искусственное ее сдерживание негативно воздействуют на личность и окружающих. Наиболее эффективным способом решения внутриличностного конфликта является адекватная эмоциональная реакция личности — конгруэнтность (точное совпадение эмоций, их осознание и выражение). «Каким бы нежелательным ни казался конфликт, — считают Пол М. Дизель и Уильям МакКинли Раньян, — он на самом деле гораздо менее разрушителен, когда выносится наружу и разрешается, при условии, что конфликт осознается и переживаемые эмоции получают адекватное выражение».

Позитивный эффект фрустрации и конфликта заключается в следующем:

• усиливается привлекательность еще недоступной цели;

• наличие препятствия способствует мобилизации сил и средств для его преодоления, сила мотивации достигает своего апогея;

• внутриличностный конфликт способствует адаптации и самореализации личности в сложных условиях и повышению стрес-соустойчивости организма;

• позитивно разрешенные конфликтные переживания закаляют

характер, формируют решительность в поведении личности. Итак, внутриличностный конфликт может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для личности и окружающих.

Поэтому каждый человек должен уметь управлять своей конфликтностью: использовать ее лишь в необходимых случаях, когда другими средствами решить свои проблемы не удается; направлять конфликтную активность в нужное русло, в нужное время и в адекватных пропорциях; сдерживать свою «избыточную» конфликтность и использовать ее в других сферах жизнедеятельности с пользой для себя и окружающих. Кроме того, надо отводить конфликту соответствующее место (не драматизировать) и уметь извлекать из конфликтной ситуации определенную пользу.

Глава III

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Межличностные конфликты можно рассматривать как столкновение личностей в процессе их взаимоотношений. Такие столкновения могут происходить в различных сферах и областях (экономической, политической, производственной, социокультурной, бытовой и т. д.). Причины таких столкновений бесконечно многообразны (от удобного места в общественном транспорте до президентского кресла в государственных структурах). Как и в других социальных конфликтах, здесь можно говорить об объективно и субъективно несовместимых, или противоположных (взаимоисключающих) интересах, потребностях, целях, ценностях, установках, восприятиях, оценках, мнениях, способах поведения и т. д.

Объективные факторы создают потенциальную возможность для возникновения конфликта. Например, появившаяся вакантная должность руководителя подразделения может стать причиной конфликта между двумя сотрудниками, если оба претендуют на эту должность. Условно объективными также можно считать сложившиеся на момент начала конфликта общественные (безличные) отношения между потенциальными участниками конфликта, например, их статусно-ролевые позиции.

Субъективные факторы в межличностном конфликте складываются на основе индивидуальных (социально-психологических, физиологических, мировоззренческих и др.) особенностей личностей. Эти факторы в наибольшей степени определяют динамику развития и разрешения межличностного конфликта и его последствия.

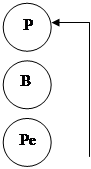

Межличностные конфликты возникают как между впервые встретившимися, так и между постоянно общающимися людьми. И в том, и в другом случае важную роль во взаимоотношениях играет личное восприятие партнера или оппонента. Процесс межличностного восприятия имеет сложную структуру. В социальной психологии процесс рефлексии предполагает как минимум три позиции, характеризующие взаимное отображение субъектов:

|

|

|

1) сам субъект, каков он есть в действительности;

2) субъект, каким он видит самого себя;

3) субъект, каким он видится другому.

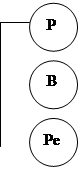

Во взаимоотношениях субъектов мы имеем те же самые три позиции и со стороны другого субъекта рефлексии. В результате получается процесс удвоенного, зеркального взаимоотражения субъектами друг друга (рис. 1).

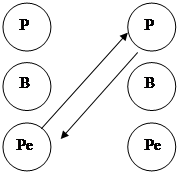

Схожую по структуре построения с рефлексивной,но несколько иную по содержанию, схему взаимодействия субъектов предложил американский психотерапевт Эрик Берн (рис. 2)1.

|  |  |  | ||||

|  | ||||||

|  |

|  | ||||||

| |||||||

|

А б

|  |  | |||

| |||||

|  |

В г

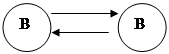

В этой схеме основой конфликта являются различные состояния субъектов взаимодействия, а «провокацией» конфликта — пересекающиеся трансакции. Комбинации «а» и «б» являются конфликтными. В комбинации «в» один из субъектов взаимодействия явно доминирует над другим или занимает позицию покровителя, другой субъект довольствуется ролью «ребенка». В этой комбинации конфликты не возникают по причине того, что оба субъекта принимают свои позиции как должное. Наиболее продуктивной в общении людей является позиция «г» (В^В). Это общение равноправных людей, не ущемляющее достоинство ни одной из сторон.

Адекватному восприятию человека другим нередко мешают уже сложившиеся стереотипы. Например, у человека сложилось предвзятое представление о чиновнике, как о бездушном бюрократе, волокитчике и т. д. В свою очередь, у чиновника тоже может сформироваться негативный образ просителя, незаслуженно добивающегося для себя особых льгот. В общении этих личностей будут взаимодействовать не реальные люди, а стереотипы — упрощенные образы определенных социальных типов. Стереотипы складываются в условиях дефицита информации, как обобщения личного опыта и предвзятых представлений, принятых в обществе или в определенной социальной среде. Примерами стереотипов могут быть высказывания типа: «все продавцы...», «все мужчины...», «все женщины...» и т. д.

|

|

|

Сформировавшийся, возможно ложный, образ другого может серьезно деформировать процесс межличностного взаимодействия и способствовать возникновению конфликта.

Препятствием на пути к нахождению согласия между индивидами может стать негативная установка, сформировавшаяся у одного оппонента по отношению к другому. Установка — готовность, предрасположенность субъекта действовать определенным образом. Это определенная направленность проявления психики и поведения субъекта, готовность к восприятию будущих событий. Она формируется под воздействием слухов, мнений, суждений о данном индивиде (группе, явлении и др.). Например, предприниматель предварительно договорился о встрече со своим коллегой из другой фирмы для заключения важного делового соглашения. В ходе подготовки к встрече он услышал от третьих лиц негативные отзывы о деловых и этических качествах предполагаемого партнера. На основании этих отзывов у предпринимателя сформировалась негативная установка и встреча может либо не состояться, либо не дать ожидаемых результатов.

В конфликтных ситуациях негативная установка углубляет раскол между оппонентами и затрудняет урегулирование и разрешение межличностных конфликтов.

Нередко причинами межличностных конфликтов становится недоразумение (неправильное понимание одного человека другим). Это происходит из-за разных представлений о предмете, факте, явлении и т. д. «Мы часто ожидаем, — пишет Максуэлл Мольц, — что окружающие будут реагировать на те же самые факты или обстоятельства так же, как и мы, делая те же самые выводы. Мы забываем,... что человек реагирует не на реальные факты, а на свои представления о них»1. Представления у людей бывают разные, порой диаметрально противоположные и этот факт надо принимать как вполне естественное явление, не конфликтовать, а попытаться понять других.

Взаимодействуя с людьми, человек защищает прежде всего свои личные интересы и это вполне нормально. Возникающие при этом конфликты представляют собой реакцию на препятствия достижению целей. И от того насколько значимым для конкретного индивида представляется предмет конфликта, во многом будет зависеть и его конфликтная установка — предрасположенность и готовность действовать в предполагаемом конфликте определенным образом. Она включает цели, ожидания и эмоциональную ориентацию сторон.

В межличностном взаимодействии важную роль играют индивидуальные качества оппонентов, их личная самооценка, саморефлексия, индивидуальный порог толерантности, агрессивность (пассивность), тип поведения, социокультурные различия и т. д. Существуют понятия межличностной совместимости и межличностной несовместимости. Совместимость предполагает взаимное приятие партнеров по общению и совместной деятельности. Несовместимость — взаимное неприятие (антипатию) партнеров, основанное на несовпадении (противостоянии) социальных установок, ценностных ориентации, интересов, мотивов, характеров, темпераментов, психофизических реакций, индивидуально-психологических характеристик субъектов взаимодействия.

Межличностная несовместимость может стать причиной эмоционального конфликта (психологического антагонизма), который является наиболее сложной и трудно разрешаемой формой межличностного противоборства.

В развитии межличностного конфликта необходимо учитывать также влияние социальной и социально-психологической среды. Например, конфликты между кавалерами в присутствии дам бывают особенно жестокими и бескомпромиссными, так как в них затрагиваются честь и достоинство оппонентов.

Индивиды сталкиваются в межличностных конфликтах, защищая не только свои личностные интересы. Они могут также представлять интересы отдельных групп, институтов, организаций, трудовых коллективов, общества в целом. В таких межличностных конфликтах накал борьбы и возможности нахождения компромиссов во многом определяется конфликтными установками тех социальных групп, представителями которых являются оппоненты.

Варианты исхода межличностного конфликта

Все причины межличностных конфликтов, возникающие из-за столкновения целей и интересов, можно условно разделить на три основных вида.

Первый — предполагает принципиальное столкновение, в котором реализация целей и интересов одного оппонента может быть достигнута только за счет ущемления интересов другого.

Второй — затрагивает лишь форму отношений между людьми, но при этом не ущемляет их духовных, моральных и материальных потребностей и интересов.

Третий — представляет мнимые противоречия, которые могут быть спровоцированы либо ложной (искаженной) информацией, либо неверной интерпретацией событий и фактов.

Межличностные конфликты могут протекать в форме:

• соперничества — стремления к доминированию;

• спора — разногласия по поводу нахождения наилучшего варианта решения совместных проблем;

• дискуссии — обсуждение спорного вопроса.

В зависимости от причин конфликта и от способов конфликтного поведения оппонентов, межличностный конфликт может иметь следующие виды исхода:

1) уход от разрешения конфликта, когда одна из сторон как бы не замечает возникших противоречий;

2) сглаживание противоречий, когда одна из сторон либо соглашается с предъявленными ей претензиями (но только в данный момент), либо стремится оправдать себя;

3) компромисс — взаимные уступки обоих сторон;

4) эскалация напряженности и перерастание конфликта во всеобъемлющее противостояние;

5) силовой вариант подавления конфликта, когда одну или обе стороны принуждают силой (угрозой применения силы) принять тот или иной вариант исхода противоречия.

Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов

Если возникла конфликтная ситуация, то прежде чем «ввязываться в драку», необходимо серьезно взвесить все возможные «за» и «против» в предполагаемом конфликте и задать несколько вопросов:

Действительно ли существуют противоречия из-за которых стоит конфликтовать?

Возможно ли решить возникшие проблемы другими способами, не прибегая к конфликту?

Существуют ли гарантии, что Вы достигнете желаемых результатов в предстоящем конфликте?

Какова будет цена победы или поражения для Вас и Вашего оппонента?

Каковы возможные последствия конфликта?

Как будут реагировать на конфликт окружающие Вас люди?

Желательно, чтобы ваш оппонент в предполагаемом конфликте с этих же позиций проанализировал возникшую конфликтную ситуацию и возможные пути ее развития. Всесторонний анализ конфликтной ситуации способствует нахождению взаимоприемлемых решений, предотвращает открытую конфронтацию сторон и помогает не только сохранить нормальные отношения между бывшими оппонентами, но и установить между ними отношения взаимовыгодного сотрудничества.

Избежать конфликта можно также избегая непосредственных контактов с конфликтными людьми, с тем, кто Вас чем-то раздражает, теми, кого раздражаете Вы. Существуют различные типы так называемых трудных людей, общение с которыми чревато возникновением конфликтов. Вот некоторые из этих типов:

1) агрессивисты — задирают других и раздражаются сами, если их не слушают;

2) жалобщики — всегда на что-нибудьжалуются, но сами обычно ничего не делают для решения проблемы;

3) молчуны — спокойные и немногословные, но узнать о чем они думают и чего хотят весьма сложно;

4) сверхпокладистые — со всеми соглашаются и обещают поддержку, но слова у таких людей расходятся с делом;

5) вечные пессимисты — всегда предвидят неудачи и считают, что из затеваемого ничего не получится;

6) всезнайки — считают себя выше,умнее других и всячески демонстрируют свое превосходство;

7) нерешительные — медлят с принятием решения, потому что боятся ошибиться;

8) максималисты — хотят чего-то прямо сейчас, даже если в этом нет необходимости;

9) скрытые — затаивают обиды и неожиданно набрасываются на оппонента;

10) невинные лгуны — вводят других в заблуждение ложью и обманом;

11) ложные альтруисты — якобы делают добро, но «носят камень за пазухой».

Если в силу тех или иных обстоятельств избежать общения с трудными людьми не удается, то во взаимоотношениях с ними следует использовать соответствующий подход. Все эти подходы, по мнению Джини Скотт, построены на основных принципах:

«I. Осознайте, что человек труден в общении, и определите, к какому типу людей он относится.

2. Не попадите под влияние этого человека, его точки зрения, мироощущения; сохраняйте спокойствие и нейтралитет.

3. Если вы не хотите уклониться от общения с таким человеком, постарайтесь поговорить с ним и выявить причины его трудностей.

4. Постарайтесь найти способ удовлетворения его скрытых интересов и нужд.

5. Используйте совместный подход к разрешению конфликтов, которые начинают вырисовываться после отнесения поведения трудного человека к определенному типу, его нейтрализации или взятия под контроль»'.

Одним из методов предотвращения конфликта является самоотстранение от конфликтной ситуации. В соответствии с этим методом следует уклоняться от решения проблем, которые не затрагивают ваших интересов и ваше участие в их решении ничем не обусловлено. Например, кто-то сильно раздражен и эмоционально возбужден. Вы из лучших побуждений пытаетесь помочь этому человеку, хотя вас об этом не просили. В результате вы можете ввязаться в чужой конфликт и стать объектом для «залпового выброса» отрицательных эмоций.

Если межличностный конфликт предотвратить не удалось, то возникает проблема его урегулирования и разрешения. Одним из первых шагов в этом направлении является факт признания существующих между индивидами противоречий. Бывают случаи, когда один из оппонентов еще не в полной мере осознал причины возникновения проблем. Когда же наличие противоречий осознают обе стороны конфликта, откровенный разговор помогает четче определить предмет спора, очертить границы взаимных претензий, выявить позиции сторон. Все это открывает следующую стадию в развитии конфликта — стадию совместного поиска вариантов его разрешения.

Совместный поиск выхода из конфликтной ситуациитакже предполагает соблюдение ряда условий, например:

• отделить реальные причины конфликта от инцидента — формального повода для начала столкновения;

• сконцентрировать внимание на существующих проблемах, а не на личных эмоциях;

• действовать по принципу «здесь и сейчас», т. е. решать проблемы, непосредственно ставшие причиной данного конфликта, не вспоминая другие спорные события и факты;

• создавать обстановку равного участия в поисках возможных вариантов урегулирования конфликта;

• говорить только за себя; уметь слушать и слышать другого;

• соблюдать уважительное отношение к личности оппонента, говорить о фактах и событиях, а не о качествах той или иной личности;

• создавать климат взаимного доверия и сотрудничества. Если в межличностном конфликте преобладают негативные тенденции (взаимная неприязнь, обиды, подозрения, недоверие, враждебные настроения и т. д.) и оппоненты не могут или не желают идти на диалог, то в качестве первого этапа урегулирования конфликта следует использовать так называемые косвенные методы урегулирования межличностного конфликта. Рассмотрим некоторые из этих методов.

1. Метод «выхода чувств». Оппоненту дают возможность высказать все, что у него наболело и тем самым понижают спровоцированное конфликтом эмоционально-психологическое напряжение. После этого человек в большей степени предрасположен к поиску вариантов конструктивного урегулирования конфликтной ситуации.

2. Метод «положительного отношения к личности». Конфликтующий, прав он или виноват — всегда страдалец. Надо высказать ему свои сочувствия и дать положительную характеристику его личным качествам типа: «Вы человек умный и т. д.» Стремясь оправдать положительную оценку, прозвучавшую в его адрес, оппонент будет стремиться найти конструктивный способ разрешения конфликта.

3. Метод вмешательства «авторитарного третьего». Человек, находящийся в межличностном конфликте, как правило, не воспринимает высказанных оппонентом в его адрес положительных слов. Оказать содействие в таком деле может некто «третий», пользующийся доверием. Таким образом, конфликтующий будет знать, что его оппонент не такого уж плохого о нем мнения, и этот факт может стать началом поиска компромисса.

4. Прием «обнаженная агрессия». В игровой форме в присутствии третьего лица оппонентам дают «выговориться о наболевшем». В таких условиях ссора, как правило, не достигает крайних форм и напряжение в отношениях оппонентов понижается.

5. Прием «принудительного слушания оппонента». Конфликтующим ставят условие внимательно слушать друг друга. При этом каждый, прежде чем ответить оппоненту, должен с определенной точностью воспроизвести его последнюю реплику. Сделать это достаточно трудно, так как конфликтующие слышат только себя, приписывая оппоненту слова и тон, которых в действительности не было. Предвзятость оппонентов друг к другу становится очевидной и накал напряженности в их отношении спадает.

6. Обмен позиций. Конфликтующим предлагают высказывать претензии с позиции своего оппонента. Этот прием позволяет им «выйти» за пределы своих личных обид, целей и интересов и лучше понять своего оппонента.

7. Расширение духовного горизонта спорящих. Это попытка вывести конфликтующих за рамки субъективного восприятия конфликта и помочь увидеть ситуацию в целом, со всеми возможными последствиями.

Важным этапом на пути разрешения конфликта является сама готовность к его разрешению. Такая готовность появляется вследствие переоценки ценностей, когда одна или обе конфликтующие стороны начинают осознавать бесперспективность продолжения противостояния. В этот период происходят перемены в отношениях к ситуации, к оппоненту и к самому себе. Меняется также конфликтная установка.

«Сама по себе готовность разрешить проблему, — по мнению Хелены Корнелиус и Шошаны Фейр, — вовсе не означает, что вы не правы. Это означает, что вы отказались от ваших попыток доказать, что другая сторона не права: вы готовы позабыть прошлое и начать все сначала»1.

Для успешного разрешения конфликта, в конечном счете, необходимо, чтобы обе стороны проявили желание его разрешить. Но если такое желание будет проявлено хотя бы одной стороной, то и это даст больше возможностей и другой стороне для встречного шага. В межличностном конфликте люди как бы обоюдоскованы взаимными обидами, претензиями и другими негативными эмоциями. Сделать первый шаг на пути к разрешению конфликта довольно трудно: каждый считает, что уступить должен другой. Поэтому готовность к разрешению конфликта, проявленная одной из сторон, может сыграть решающую роль в разрешении конфликта в целом.

Глава IV

СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

Супружеские конфликты существуют столько, сколько существует моногамная семья. В патриархальной семье конфликты случаются редко. В традиционном обществе и по светским законам и по религиозному писанию главой семьи является муж, а жена должна во всем ему уступать. Так в своде законов Российской империи указывалось, что «жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность».

После революции 1917 г. Советское правительство повело борьбу с существовавшими формами семейных отношений. А. М. Коллонтай писала: «... Надо сказать прямо то, что есть: старая форма семьи отжила. Коммунистическое общество в ней не нуждается... Семья представляла собой самостоятельный замкнутый коллектив, этого не должно и не может быть в коммунистическом обществе»2.

Существование семьи как единственного неконтролируемого и консервативного института раздражало коммунистов. Они стремились заменить семейные связи производственно-коллективными. Такая попытка им во многом удалась. В годы коммунистического правления многие супружеские конфликты решались в парткомах, профкомах, на общих партийных собраниях трудовых коллективов.

Такие методы и законы регулирования семейных отношений во многом обеспечивали относительную стабильность семейных уз в монархическом и тоталитарном обществах.

Переход от авторитарного к демократическому типу семьи значительно осложнил взаимоотношения супругов. А нестабильные общественные отношения в современном российском обществе во многом обуславливают и нестабильность семейных отношений. В последние годы в России на каждые 100 заключенных браков приходится примерно 50 разводов. Ради справедливости необходимо отметить, что проблема стабильности семьи является актуальной не только для России, но и для большинства западных стран.

Природа супружеских конфликтов

Семью можно рассматривать с двух основных позиций: как малую социальную группу и как социальный институт. В первом случае речь может идти о социально-психологическом (эмоционально-психологическом), а во втором — о социологическом (инструментальном) уровнях группового общения. Исходя из этого, первая группа конфликтов будет обусловлена в основном личными качествами супругов и особенностями внутрисемейных отношений. Вторая — влиянием внешних субъективно-объективных условий на супружеские отношения. В повседневной семейной жизни отличить внутренние причины конфликтов от внешних бывает непросто. Одни и те же внешние воздействия могут вызывать порой диаметрально противоположную реакцию у различных супружеских пар. Например, тяжелые финансовые и бытовые условия для одной семьи могут стать причиной постоянных конфликтов и даже развода, а для другой — одним из основных факторов укрепления семейных уз. Порой и сами супруги не в полной мере осознают реальные причины конфликтов. Кроме того, оппоненты могут скрывать или подменять истинный объект конфликта. Но в любом случае нахождение подлинной причины конфликта является одним из важнейших условий успешного его разрешения.

Среди часто встречающихся причин супружеских конфликтов можно выделить такие как: неудовлетворенные потребности, различие взглядов, интересов, вкусов, представлений, норм, нравственных позиций, неадекватные ролевые ожидания, несовместимость характеров и личных качеств супругов.

Брак заключается, как правило, для удовлетворения самых разнообразных потребностей: самореализации мужчины или женщины, потребность отцовства и материнства, сексуального общения, получения положительных эмоций, совместного досуга и т. д. Следствием частичного или полного неудовлетворения тех или иных потребностей одного или обоих супругов могут стать ссоры и конфликты.

В брак вступают люди в основном со сложившимися взглядами и представлениями (в том числе и о семейной жизни), интересами, нравственными позициями, нормами поведения, т. е. определенной субкультурой.

Различия субкультур могут быть обусловлены множеством субъективных и объективных факторов. Например, различиями социальной среды, в которой происходила добрачная социализация супругов, этническими особенностями культур, уровнем образования, профессиональной принадлежностью, кругом интересов и т. д. Порой типы субкультур, присущие супругам, могут иметь значительные различия, что также влияет на их взаимоотношения. Например, студенты, принадлежащие к разным этническим культурам, имеют существенные различия в представлениях о совместной супружеской жизни. Проведенные автором данного пособия ролевые игры «Супружеские конфликты» (октябрь — ноябрь 1997 г.) в группе студентов РХТУ им. Менделеева (в основном представителей русскоязычного этноса) и в группе студентов Международного социального института (представителей армянского этноса) выявили различия в представлениях о способах решения супружеских конфликтов.

1. Четыре из девяти участвовавших в игре армянских супружеских пар предполагали решить возникший между ними супружеский конфликт путем привлечения своих родителей. Вот некоторые из предложений:

М у ж: Я отправлю жену с детьми к родителям, пусть немного отдохнет.

Жена: Попросим маму, чтобы она сидела с детьми в мое отсутствие.

Муж: Мы решили привлечь своих родителей, чтобы они смотрели за детьми и занимались домашним хозяйством.

Муж и жен а: В каникулы отдадим детей родителям и будем больше времени уделять друг другу.

Муж: Она (жена) не справляется с детьми и домашним хозяйством. Пусть забирает детей и идет к своим родителям.

2. Ни одна из двенадцати участвовавших в играх русскоязычная супружеская пара не предполагала решать свои конфликты методом привлечения родителей. В основном они рассчитывали на свои собственные силы.

Проведенные ролевые игры выявили и другие, не столь очевидные различия в представлениях о супружеской жизни этноса.

Неопределенность супругов с момента начала брака в плане своей идентичности ведет к непредсказуемости и неустойчивости их отношений в дальнейшем.

До вступления в брак каждый из будущих супругов формирует в своем воображении образ (роль) будущего мужа или жены. Эти образы складываются у молодых людей из опыта родителей, рассказов знакомых и друзей, из прочитанных книг, просмотренных кинофильмов и другой информации. Сформировавшиеся ролевые ожидания нередко бывают существенно завышены и в реальной супружеской жизни не подтверждаются, что обуславливает разочарование и возникновение ролевых конфликтов.

К ролевым конфликтам также относятся конфликты, связанные с проблемой доминирования, суть которой состоит в выяснении отношений между супругами типа «кто хозяин в доме?» Если на роль хозяина в семье претендуют оба супруга и всячески демонстрируют свои претензии, то в такой семье конфликты неизбежны.

Выделяют также конфликты, связанные с неумением или нежеланием супругов выполнять свои ролевые функции. Для счастливой жизни каждый из супругов обязан жертвовать частью своих благ и значительную часть сил и времени тратить на создание и поддерживание семейного очага. Однако не каждая супружеская пара в состоянии выдержать испытание повседневным семейным бытом. С рождением детей у супругов появляются дополнительные роли (роль отца и роль матери), исполнение которых требует значительных физических затрат и моральных сил. Особенно сложной семейная адаптация бывает для супругов, воспитывавшихся в неполной семье или вне семьи. Они смутно себе представляют роль отца, который отсутствовал в их прежней семье, а роль матери, которая была единственным родителем, представляется слишком независимой и самодостаточной.

Одной из важнейших потребностей человека является потребность в самоактуализации своего Я, которая проявляется в самых разнообразных сферах деятельности. Например, в повышении уровня образования, социального статуса, росте материального благосостояния, общественном признании и т. д. И если один или оба супруга считают, что их стремление к самоактуализации своего Я не находит понимания и поддержки в семье, то вероятность конфликта очень велика. Проблема таких конфликтов особенно актуальна в современном обществе. Нередко открывающиеся в рыночных условиях возможности самоактуализации своего Я приходят в противоречия с интересами семьи. Конфликты подобного рода могут быть вызваны и чрезмерным эгоизмом одного из супругов.

К основной группе супружеских конфликтов относят конфликты, связанные с негативным влиянием внешней среды, которое ведет к ухудшению финансовых, жилищно-бытовых и иных условий. Часть этих конфликтов связана с неспособностью или нежеланием супругов адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, часть — с отсутствием объективных возможностей для такой адаптации. Например, развитие рыночных отношений в России вынуждает многих людей менять профессию, место жительства, социальный статус и т. п. Одни это делают и выживают, другие, в силу различных обстоятельств, не могут или не желают этого делать. Многие семьи, по не зависящим от них причинам, живут в постоянной нужде, тревоге за свое будущее.

С негативным влиянием внешней среды социологи и психологи связывают также увеличение в российском обществе пьянства, наркомании, супружеской неверности и др. Все эти факты не способствуют укреплению семейных уз.

Возможные пути предотвращения и разрешения супружеских конфликтов

Необходимо отметить, что не всякий супружеский конфликт имеет отрицательное значение. Есть конфликты, которые помогают супругам выработать единые позиции по спорным вопросам, узнать и учитывать потребности и интересы друг друга. Иногда мелкие ссоры могут предотвратить более крупный конфликт. Конечно, лучший способ разрешения супружеских конфликтов — это предупреждение их возникновения.

Браки заключаются по двум основным критериям: по любви и расчету с множеством промежуточных вариантов. Очевидно, идеальным можно считать тот брак, в котором гармонично сочетаются оба эти критерия.

Несколько слов о любви. Согласно статистике у нас в России 70—75 % молодых людей образуют свои семьи по любви. И несмотря на это половина браков распадается в первый год совместной жизни, а две третьих — в последующие пять лет. Существует такое романтическое понятие как, «любовь с первого взгляда». Такую любовь психологи называют влюбленностью, которая может перерасти в любовь, а может и нет. Поэтому настоящие чувства требуют проверки временем, чтобы лучше узнать потребности, интересы, ценности друг друга, т. е. выявить социально-психологическую совместимость, и желание, стремление, способность любить. Настоящая любовь, по мнению Макса Люшера, — «это искусство, которому необходимо научиться и в котором, как и во всяком другом искусстве, необходимо постоянно упражняться»*. Кроме того, у партнеров должна быть соответствующая установка на совместную супружескую жизнь и способность жить в гармонии с другим.Напервом месте должен стоять вопрос, каким должен быть я сам, чтобы быть в состоянии любить по-настоящему? А вопрос о том, каким должен быть партнер, следует ставить на второе место. «Сам по себе внешний фактор, — пишет известный польский исследователь проблемы "счастья", В. Татаркевич, — не дает счастья, не поможет даже самая благосклонная судьба, если мы не имеем соответствующей внутренней основы». Чтобы семья или работа могли быть для человека «действительно фактором счастья, нужно, чтобы он любил семейную жизнь, любил свою профессию»1.

В основе супружеской любви, как утверждают древнеиндийские мудрецы, лежат три источника влечения — душа, разум, тело. «Влечение душ порождает дружбу. Влечение ума — уважение. Влечение тела — желание. Соединение трех влечений рождает любовь»2.

Брак по расчету тоже требует тщательного анализа причин, побуждающих его заключить. В западных странах наряду с официальной процедурой бракосочетания обыденным явлением стало заключение брачных контрактов. С 1996 г. такие контракты официально признаны и в России. В брачном контракте будущие супруги могут детально оговорить любые вопросы семейной жизни и тем самым застраховать свои супружеские отношения от непредвиденных обстоятельств.

В браке по любви и в браке по расчету основным интегрирующим фактором является совместная деятельность супругов: ведение общего хозяйства, рождение и воспитание детей, проведение досуга и т. д. И чем больше один супруг дополняет другого, чем больше у них точек соприкосновения, тем прочнее семья. Поэтому один из многих способов предупреждения супружеских конфликтов — это правильный выбор брачного партнера.

В супружеском конфликте особенно сложно определить конструктивные и эмоциональные причины его возникновения, т. е. объект конфликта. Это обусловлено тем, что супружеские конфликты часто принимают эмоциональную окраску. Разрешение конфликта надо начинать с установления истинных причин его возникновения. Для этого необходимо, по возможности, отделить эмоции от истинных причин конфликта, безусловно, если конфликт не носит чисто эмоционального характера. Причины эмоциональных конфликтов часто кроются в психологических различиях супругов. Они проявляются в неприязненном, а иногда и враждебном отношении друг к другу. Первоосновой такого конфликта могут быть не решаемые длительное время конструктивные конфликты. В любом случае решение эмоциональных конфликтов является одной из самых сложных проблем в конфликтологии. Сами супруги решить такие конфликты, как правило, не в состоянии. Поэтому в решении эмоциональных конфликтов велика роль посредников, которыми могут быть родственники, друзья, знакомые, а порой и незнакомые люди, а также психологи и сексологи.

Для решения неэмоциональных супружеских конфликтов имеется много способов. Некоторые из них приводятся ниже.

1. В любом конфликте надо стремиться соблюдатьличное достоинство и уважительное отношение к оппоненту.

2. В конфликте важно понять противоположнуюсторону, войтив «роль» оппонента и посмотреть на себя его глазами,задать себевопрос: «А как бы я поступил (поступила) на его месте?»

3. Каждый из супругов выполняет одновременно несколько ролей, порой трудно совместимых. Например, роль жены, матери, домохозяйки, сотрудницы учреждения и т. д. Тоже можно сказать и о супруге. Если возникают конфликты по причине несовместимости этих ролей, то оба супруга должны определить приоритеты ролей (ребенок или работа, карьера или семья и т. д.).

4. В супружеской жизни большое значение имеют такие принципы, как взаимовыручка, взаимозаменяемость и т. п. Но если эти принципы не срабатывают, то как один из способов решения возможен вариант четкого распределения обязанностей супругов.

5. В случае конфликта, возникшего по поводу вопроса о том, кто глава семьи, есть несколько вариантов решения: а) договориться о совместном принятии решений по важнейшим вопросам семейной жизни; 6) не акцентировать внимания на этом вопросе и лидер определится естественным путем; в) распределить сферы доминирования.

6. Не переносить свои внутренние конфликты на семью, но стремиться выслушать друг друга, успокоить, посоветовать что-то и тем самым разрядить внутреннее напряжение партнера по браку.

7. Не переносить служебные (производственные отношения) на супружеские.

8. Не акцентировать внимания на недостатках, просчетах и ошибках партнера по браку, стараться помнить о достоинствах.

9. «Не терзать ни себя ни партнера подозрениями в неверности и измене, сдерживать себя в ревности, приглушать возникшее чувство подозрительности»*.

10. В конфликтных ситуациях стремиться к взаимному компромиссу и согласию.

11. Всегда помнить, что нежность, ласка, внимательное отношение, соучастие, доброе слово, шутка, юмор и т. п. могут уладить немало конфликтных ситуаций.

Взаимное уважение и доброжелательность, взаимопомощь и участие, общие цели и совместная деятельность способствуют формированию единой семейной субкультуры, в которой отдельные «Я» интегрируются в совместное «Мы».

Гл а в а VI ГРУППА И КОНФЛИКТЫ

Рассмотрим конфликты, возникающие в малых социальных группах и межгрупповых взаимоотношениях.

Малая социальная группа — это группа людей, объединенных совместной деятельностью, общими целями и интересами, находящимися в непосредственных взаимоотношениях друг с другом. Количественный состав малой группы может варьироваться от двух-трех до нескольких десятков членов, например, экипаж самолета, рабочая бригада и т. д.

Для малой социальной группы характерными являются следующие отличительные признаки:

• непосредственность общения между ее членами;

• общие интересы, цели и совместная деятельность;

• разделение труда, координация и дополнительность деятельности;

• внутренняя расчлененность функций и групповых ролей;

• общие нормы, установки, ценностные ориентации и способы поведения;

• определенная локализация в пространстве и устойчивость во времени;

• определенный способ взаимодействия между членами;

• членство, чувство принадлежности к данной группе;

• групповая идентичность с точки зрения посторонних. В зависимости от целей и способов объединения малые социальные группы делятся на временные и постоянные, свободные (членство в которых основано на добровольном выборе) и обязательные (основанные на принудительном членстве, например, группа заключенных), открытые и закрытые (например, религиозная секта), формальные и неформальные.

Формальные группы образуются по заданным параметрам: определенная структура организации, строгая иерархия, наличие должностей, прав и обязанностей, регламентация деятельности, определенная процедура власти и подчинения. Формальные отношения между людьми в основном обусловлены не личными качествами, а безличными статусно-ролевыми позициями.

Неформальные группы возникают стихийно. Основанием для их образования являются взаимные потребности, интересы, ценности. В неформальных группах отсутствуют фиксированные цели и должности, нет ясно регулируемых правил членства. Распределение функциональных обязанностей и ролей происходит стихийно в результате внутригруппового взаимодействия и зависит от личностных качеств каждого члена группы. Лидер группы определяется непроизвольно.

Роли в неформальной группе постепенно закрепляются за каждым членом, их исполнение становится обязательным. Неисполнение ролей или их «несанкционированное» перераспределение чревато конфликтами.

В любой формальной и неформальной группах возможно образование небольших по размерам первичных групп или подгрупп. Взаимоотношения в первичных группах основываются на индивидуальных особенностях членов, например, взаимных симпатиях или антипатиях. Эти отношения более тесные и доверительные нежели в основной группе.

Рис. 8. Схема структурных композиций.

В любой (формальной или неформальной) группе нет «чистых» естественных отношений. «Поэтому, по мнению Г. М. Андреевой, практически во всех групповых действиях участники их выступают как бы в двух качествах: как исполнители безличной социальной роли и как неповторимые человеческие личности. Это дает основание

ввести понятие "межличностная роль" как фиксацию положения человека... в системе лишь групповых связей»'. Таким образом, наряду с формальной структурой отношений в группе стихийно возникает неформальная система связей и предпочтений, в основе которой находятся индивидуальные социально-психологические особенности людей.

В зависимости от числа входящих в неформальную систему отношений членов группы и ее структурной композиции, различают следующие виды структур (рис. 8)2.

Приведенные структурные композиции далеко не исчерпывают вариантов внутригрупповых связей и коммуникативных сетей. В реальной жизни таких вариантов существует бесконечное множество.

Групповые нормы

Функционирование и развитие группы невозможно без норм и правил внутреннего общения. Групповые нормы складываются спонтанно в процессе взаимодействия и представляют систему социальной регуляции поведения индивидов в группе. Они формируются на базе общности взглядов, интересов, целей, ценностей всех членов группы и той социальной среды, в которой происходит ее образование. Сам процесс формирования ценностно-нормативной системы является достаточно сложным и противоречивым. В ходе него происходит естественный отбор людей, разделяющих групповые нормы, и «отсев» тех, кто эти нормы не признает. Сформировавшаяся группа, как правило, имеет достаточно четкую систему своих групповых норм, соблюдение которых является обязательным для всех членов.

Чем сплоченнее группа, тем строже она контролирует исполнение норм и требований, и тем острее может быть конфликт в случае их нарушения. Но не бывает правил без исключений. Как и в обществе в целом, так и в группе люди занимают разные статусно-ролевые, структурно-функциональные и иные позиции. Поэтому одни члены группы имеют больше возможностей уходить от ответственности за нарушение норм, другие же могут стать «козлом отпущения» и отвечать как за свои, так и за чужие «грехи». Чем привлекательнее группа для индивида, чем ближе ему групповые цели, тем больше он считается с ее нормами и требованиями.

Групповые нормы выполняют жизненно важные для группы функции:

• обеспечивают единообразие поведения и способствуют координации деятельности;

• направляют, регулируют, контролируют и оценивают поведение членов группы;

• выполняют функции интеграции, упорядочения и сохранения стабильности в группе.

• обеспечивают предсказуемость поведения членов группы;

• избавляют человека от тревоги и неопределенности;

• создают индивидуальное лицо каждой группы. Групповые нормы являются не единственным регулятором внутригруппового общения. В ходе функционирования группа вырабатывает свои традиции, свою систему и иерархию ценностей, особый язык внутригруппового общения. Все это представляет определенную субкультуру, характерную только для той или иной конкретной группы.

Виды групповых конфликтов

Любая социальная группа — сложное социальное, социально-психологическое образование. В ней одновременно могут функционировать формальная и неформальная системы отношений. В свою очередь, неформальные отношения в группе включают ценностно-нормативную систему, статусно-ролевую структуру и систему межличностных связей и предпочтений. Такая группа находится в сложной системе взаимоотношений с другими группами. Образно говоря, в социальной группе, как в капле воды, отражается все многообразие общества. Поэтому в ней, в той или иной степени, могут возникать самые разнообразные конфликты. Наиболее характерными и.) них являются:

1. Внутриличностный конфликт:

а) вызванный внутригрупповыми проблемами;

б) привнесенный из вне и вызывающий внутригрупповую напряженность.

2. Межличностный конфликт:

а) ценностно-нормативный;

б)статусно-ролевой;

в) психологической несовместимости.

3. Конфликт между группой (подгруппой) и членом группы.

4. Конфликт между подгруппами в отдельной группе.

5. Конфликт между формальной и неформальной системами отношений.

6. Межгрупповые конфликты.

Классификацию групповых конфликтов можно рассматривать также в зависимости от разновидностей социальных мотивов внутригруппового взаимодействия. Ч. Макклинток выделил шесть разновидностей таких мотивов:

1. Мотив максимилизации общего выигрыша (кооперация).

2. Мотив максимилизации собственного выигрыша (индивидуализм).

3. Мотив максимилизации относительного выигрыша (соперничество).

4. Мотив максимилизации выигрыша другого (альтруизм).

5. Мотив минимизации выигрыша другого (агрессия).

6. Минимизация различий между собственными и чужим выигрышем (равенство).

Каждый из перечисленных мотивов предполагает свои причины возникновения противоречий, свою конфликтную установку и свои способы конфликтного взаимодействия.

Причины возникновения групповых конфликтов

В основе групповых конфликтов, как правило, лежат определенные изменения (попытки изменений) в группе и во вне. Например, изменение групповых норм и ценностей, структуры, числа членов группы, форм и способов взаимодействия между отдельными членами и т. д. При этом конфликт может быть как следствием, так и причиной этих изменений, а сами изменения — реакцией на возникновение каких-либо проблем.

Рассмотрим некоторые причины групповых конфликтов, связанные с изменением (нарушением, несоблюдением) групповых норм.

Групповые нормы выполняют двойственную роль в функционировании группы. С одной стороны, они обеспечивают стабильность и предсказуемость групповой деятельности, а с другой — могут стать препятствием на пути дальнейшего развития группы. Поэтому периодически возникает необходимость в изменении групповых норм. Такая необходимость может быть обусловлена как внешними, так и внутригрупповыми причинами. Внешние причины связаны с изменениями во внешней среде и необходимостью приспособления групповых норм к изменившимся условиям. Внутренние причины стимулируются внутригрупповыми процессами, например, изменениями в интересах и целях совместной деятельности, сменой лидера, структуры управления, качественного и количественного состава группы, желанием отдельных членов группы (подгруппы) изменить нормы для достижения личных целей.

Изменения групповых норм — процесс сложный и, как правило, связан с внутригрупповыми противоречиями и конфликтами. Даже если большинство членов группы понимают необходимость этих изменений и одобряют их, то отдельные члены группы по разным причинам могут оказаться в оппозиции и даже выйти из состава группы. Если же нормы пытается изменить отдельный член группы (или подгруппа) без поддержки других членов, то к нему будут применены соответствующие санкции, вплоть до исключения из группы.

Само членство индивида в группе является конфликтным. С одной стороны, человек нуждается в других для реализации своих личных целей и интересов, а с другой — он вынужден подчиняться групповым нормам и требованиям, которые не всегда соответствуют его планам и желаниям. Поэтому нарушение групповых норм является наиболее характерной причиной внутригрупповых конфликтов. Можно выделить несколько причин, вследствие которых член (члены) группы нарушает нормы и требования.

1. Индивид преднамеренно нарушает групповые нормы, преследуя (защищая) свои личные цели, интересы, ценности.

2. Индивид нарушает групповые нормы случайно или вследстви того, что еще не в полной мере освоил эти нормы (например, новы] член группы).

3. Индивид не в состоянии по тем или иным причинам выполнить предписываемые нормами требования. Рассмотрим некоторые из этих причин:

а) группа преднамеренно предъявляет индивиду невыполнимые требования для полного его подчинения (такое случается в криминальных группах) или принуждения покинуть группу;

б) потенциал индивида (физический, интеллектуальный и др.) не позволяет выполнять в полном объеме групповые нормы и требования (например, группа альпинистов готовится к восхождению, а один из ее членов не имеет достаточной физической подготовки):

в) внешние, независящие от индивида обстоятельства помешали выполнить групповые нормы и требования (например, поломка автомобиля, задержка авиарейса и т. д.).

Другим основанием для возникновения групповых конфликтов являются структурные и статусно-ролевые изменения (попытки изменений) в группе. Если группа функционирует достаточно длительно, то в ней возникает устойчивая социально-психологическая структура. Неформальные групповые отношения постепенно формализуются и приобретают относительно стабильную систему функций, ролей, норм, прав, обязанностей и взаимных ожиданий. Каждый член группы как бы «закрепляется» в групповой структуре со своей ролью, статусом и ресурсами.

Групповое место имеет сложную структуру взаимосвязанных и взаимообусловленных функций, средств, прав, обязанностей, ответственности, власти и т. д. (рис. 9).

Статусно-ролевые позиции в группе (как и в больших социальных общностях) дифференцированы по горизонтали и иерархизированы по вертикали. Одни члены группы занимают престижные места, выполняют ответственные роли и имеют высокий статус. Члены группы, находящиеся на менее престижных местах, как правило, стремятся улучшить свои статусно-ролевые позиции. В результате могут возникнуть так называемые статусно-ролевые внутригрупповые конфликты.

Рис. 9. Схема структуры места в группе.

Статусно-ролевые изменения могут быть также обу словлены ролевыми конфликтами, которые возникают по причине несовпадения роли индивида с групповыми нормами и ожиданиями. Чаще всего конфликты случаются, когда вакантное групповое место занимает новичок. Адаптация и социализация в группе проходит сложно. Во-первых, требования группы к новичкам, как правило, бывают завышенными. Во-вторых, новый член обычно не в полной мере владеет тонкостями внутригруппового взаимодействия и не всегда адекватно реагирует на нормы и требования.

Структурные и статусно-ролевые изменения также могут быть связаны с изменением групповых целей и видов деятельности, которые предполагают перераспределение ролей, функций, средств, прав, обязанностей, ответственности и власти. Увеличение или уменьшение числа членов группы также ведет к перераспределению групповых мест и к возможности возникновения групповых конфликтов.

Можно выделить целый ряд причин, лежащих в основе конфликтов между личностью и группой:

• ожидания личности противоречат ожиданиям группы, например, качественные характеристики личности, ее поведение не соответствует групповым ожиданиям, или сама группа не соответствует ожиданиям личности;

• противоречия между личностью и группой в целях, ценностях, интересах, позициях и т. д.;

• борьба личности за повышение своего статуса в группе, в том числе и за место лидера;

• конфликт между лидероми группой;

• конфликт между руководителем организации и неформальнойгруппой;

• поиск и нахождение реального или мнимого виновника неудач в деятельности группы.

Серьезную опасность для сохранения групповой сплоченности (идентичности) представляют конфликты, возникающие между подгруппами. В результате такого конфликта группа может разделиться на два враждебных лагеря во главе со своими лидерами и своей программой. Итогом такого противостояния может стать распад группы и образование новых.

В основании конфликтов, возникающих между подгруппами, могут быть разные причины. Например, борьба за лидерство (доминирование) в группе, специфические интересы, ценности, цели, распределение и перераспределение ресурсов и т. д. Само возникновение подгрупп связано с дифференциацией общегрупповых интересов, изменениями в расстановке сил в групповой иерархии, неудовлетворенностью отдельных членов группы проводимой лидером «политикой», потерей привлекательности членства в группе и т. д.

Всякие изменения в группе имеют сторонников и противников. Сторонники изменений стремятся повысить свои статусно-ролевые позиции, а противники — защитить уже достигнутые. Дело в том, что любая позиция в групповой и в любой другой социальной структуре, как бы жестко она не была зафиксирована, всегда имеет «зону неопределенности», контролируемую членом группы (группой, институтом) — актором, занимающим эту позицию (рис. 10).

А — позиция члена группы (актора) в групповой социальной структуре

А^ — «зона неопределенности», контролируемая членом группы (актором)

Рис. 10. Схема «зоны неопределенности».

«Зона неопределенности» прозрачна для актора и непрозрачна для членов группы. Чем значительнее эта зона, тем большей властью обладает актор, ее контролирующий, и тем большее влияние он может оказывать на других, вступающих в зону.

Роль и должность актора «оборудуется», как правило, под конкретного человека. Акторы могут играть роль, используя формальную

должность в своих целях.

Любые изменения в группе (социальной общности) могут привести к уменьшению контролируемой актором зоны неопределенности или к тому, что она станет прозрачной для других (например, станут известны имена инициаторов Чеченской войны или тайны антинародной приватизации). Поэтому в группе как в обществе, всегда имеются противники изменений, а сами изменения предполагают конфликт.

Конфликт между формальной и неформальной системами отношений

Многие неформальные группы возникают на основе существующей формальной организации (например, футбольная команда цеха). Но возможны варианты, когда неформальная группа трансформируется в формальную организацию (например, группа друзей создает свою фирму). И в том, и в другом случае члены неформальной группы будут взаимодействовать сразу в двух системах отношений — формальной и неформальной. При этом формальные функции и неформальные роли переплетаются, заменяются одна другой. Вчерашние друзья-приятели могут стать оппонентами и даже врагами из-за возникновения проблем в совместной деятельности, а ранее незнакомые люди могут подружиться в процессе делового общения.

Неформальная группа может по числу членов совпадать с формальной организацией (например, экипаж самолета), может составлять лишь определенную часть организации, а может и выходить за «границы» организации (иметь часть своих членов во вне). Наиболее удачным для предупреждения и разрешения конфликтов считается вариант, когда неформальную группу и формальную организацию образуют одни и те же люди, а неформальный лидер является одновременно и формальным руководителем организации. Но и такое удачное совпадение не гарантирует бесконфликтное сосуществование формальных и неформальных отношений в группе.

Противоречия и конфликты между формальной и неформальной системами отношений возникают также на основании различий в статусно-ролевых (функциональных) позициях, занимаемых одними и теми же людьми в разных системах отношений. Например, лидер неформальной группы может быть рядовым работником формальной организации, на базе которой функционирует эта группа, а руководитель организации — рядовым членом неформальной группы. В таких случаях возможен перенос неформальных отношений на формальные и наоборот. В стабильной группе такое замещение функций и ролей, как правило, не вызывает особых противоречий и даже способствует укреплению межличностных и деловых отношений. Но в условиях «организационно-групповой» нестабильности различные статусно-ролевые позиции, занимаемые одним и тем же человеком в разных системах отношений, могут стать причиной конфликтов (внутриличностных, межличностных и др.).

Взаимодействие членов группы в разных системах отношений (формальной и неформальной) порождает различия в межличностных восприятиях. Так, межличностная совместимость в инструментальной, деловой сфере отношений еще не означает, что партнеры находят взаимопонимание. Эмоциональная совместимость также не является гарантией совместимости функциональной. Перенос межличностной несовместимости из одной системы отношений в другую — причина для возникновения конфликтов.

Еще одним основанием для возникновения конфликтов между формальной и неформальной системами являются цели и интересы. Интересы неформальной и формальной групп могут совпадать (полностью или частично); могут сосуществовать как бы параллельно (нейтрально), а могут быть и несовместимыми.

Проблема совместимости целей и интересов совместно функционирующих систем является одной из наиболее сложных. Если решить эту проблему не удается, то вопрос может стоять либо о ликвидации организации, либо о распаде неформальной группы.

Большинство интересов формальной организации (администрации) и неформальной группы (трудового коллектива) концентрируются в сфере производства и распределения. Несовпадение интересов и конфликты могут быть обусловлены обоюдной или односторонней неудовлетворенностью организацией труда и результатами совместной деятельности. Например, недостаточной квалификацией работников, низкой производительностью труда, несоблюдением трудовой и технологической дисциплины; плохой организацией производства, неудовлетворительной оплатой за труд, отсутствием перспективы и т. д. (Подробнее эти вопросы будут рассмотрены в главе «Конфликт в организации».) Здесь же речь идет не только о совместимых (несовместимых) интересах, но и о совместимости в более широком смысле (например, о функциональной совместимости).

Любой конфликт между неформальной и формальной системами отношений по мере своего развития персонифицируется в лице неформального лидера и руководителя организации. Роль лидера заключается в защите групповых интересов и сохранении (укреплении) единства группы. В отличие от лидера формальный руководитель прежде всего обязан всячески способствовать достижению интересов и целей организации. Поэтому даже частный конфликт между рядовым работником (членом неформальной группы) и администрацией, если группа в лице лидера встала на защиту своего члена, может превратиться в глобальное противостояние. Конфликт между формальным руководителем и неформальным лидером может возникнуть не только по поводу групповых и организационных вопросов. Это может быть и обыкновенный межличностный конфликт, причинами которого являются проблемы доминирования или личностной несовместимости. Но если группа поддерживает своего лидера, то межличностный конфликт формального и неформального лидеров также может стать полномасштабным.

В таких случаях возможны следующие варианты разрешения и исхода конфликтов:

1. Нахождение компромисса между руководителем и неформальным лидером, например, разграничение сфер влияния (формальной и неформальной).

2. Руководитель находит разногласия между

2015-05-30

2015-05-30 2492

2492