Соотношение уровнеобразующих единиц с категорией знаковости. Это соотношение зависит от того, какая концепция знака принимается: билатеральная или монолатеральная. Например, В.И. Кодухов: Фонема – это не знак, морфема – полузнак. Собственно знак – предложение, т.к. оно реализует коммуникативную функцию языка. В «Общем языкознании» под ред. А.Е. Супруна: Фонемный уровень – субзнаковый, словесный – знаковый; предложения – суперзнаки, сверхзнаки. Немецкие лингвисты Хайдольф, Мотч, Изенберг называют предложение комплексным знаком, а слово – знаком. С позиции монолатеральной системы – В.М. Солнцев: Единственным знаком признается фонема (есть план выражения, нет плана содержания). Примерно до 60-х гг. XX в. еще шли споры о том, можно ли предложение считать единицей языка. Сегодня предложение признается единицей и языка, и речи: предложение, имеющее своего автора, конкретное лексическое наполнение, произнесенное в определенной ситуации, – это единица речи, ее называют высказыванием, а в языке предложение – это определенный набор типичных правильных для конкретного языка схем, моделей, конструкций.

|

|

|

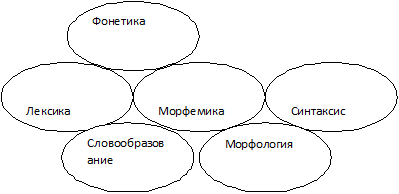

Количество и характер вычленяемых уровней, а также принцип их вычленения. Как правило, используется стратификационный принцип. Этот принцип отражает одно из важных онтологических свойств языка. Однако существуют критические соображения и предложения. А.И. Смирницкий, В.М. Солнцев, Ю.С. Степанов предлагают выделить особый высший уровень – супрасегментный. Он реализуется суперсегментными единицами – ударением, интонацией, паузами. Эти средства играют большую роль в выражении содержания. Но единицы этого уровня нельзя произнести отдельно, вне единиц другого уровня. В.И. Кодухов выделяет подуровни: морфонологический (проблемы чередования фонем в составе морфем, что характерно для славянских языков); словообразовательный – между морфемным и лексемным уровнями; фразеологический – между лексемным и синтаксемным уровнями (фразеологизмы – устойчивые словосочетания, эквивалентные слову). Ф.М. Березин и Б.Н. Головин вообще отказываются от стратификационного принципа и говорят об автономных механизмах, или уровнях языка. Они располагают все остальные механизмы, или «уровни системы языка» вокруг морфемики.

Немецкие лингвисты говорят не об уровнях, а о компонентах, которые одновременно относятся и к языку, и к речи. Это: семантический; синтаксический; фонологический. Они не говорят о привязанности отдельных единиц к конкретным компонентам, учитывая их связь со всеми компонентами языка. Центральными единицами они называют слово и предложение, а дополнительным компонентом выдвигают коммуникативно-прагматическую единицу. В речи реализуются все компоненты. Коммуникативно-прагматические единицы – это слова, которые получают значение в зависимости от ситуации.

2015-05-30

2015-05-30 1459

1459