Механизм действия ФОВ сложен, и, несмотря на большое количество исследований, многие звенья его остаются еще не вполне ясными. Но основным в действии всех ФОС является нарушение обмена ацетилхолина, которое касается накопления, гидролиза ацетилхолина, а также воздействия его на холинореактивные структуры.

Наибольшее значение в механизме действия ФОВ придают антихолинэстеразной теории действия.

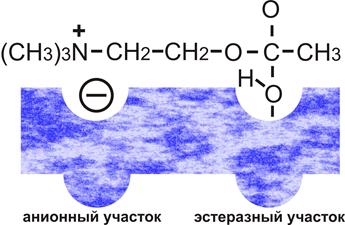

Различают 3 типа холинэстераз (ХЭ): ацетилхолинэстераза (АХЭ), бутирилхолинэстераза и бензоилхолинэстераза. Ведущая роль в гидролизе ацетилхолина принадлежит АХЭ. ХЭ, играющие основную функциональную роль, расположены внеклеточно (на пре- и постсинаптических мембранах). Считается, что внутриклеточная ХЭ выполняет резервную функцию. При взаимодействии ХЭ и ацетилхолина образуется ацетилированный фермент – непрочное соединение, быстро подвергающееся гидролизу, в результате которого активные центры ХЭ освобождаются для новых молекул ацетилхолина.

Взаимодействие ХЭ с ФОВ является сложной многоступенчатой реакцией, в результате которой образуется прочный фосфорилированный комплекс, устойчивый к гидролизу, который утрачивает каталитическую активность, а, следовательно, неспособен инактивировать молекулы ацетилхолина (рис. 39).

Вначале образуется обратимый нестойкий комплекс, который существует несколько миллисекунд: АХЭ + ФОВ ↔ АХЭФОВ

Затем происходит фосфорилирование с образованием прочного фосфорилированного фермента и продукта реакции – остатка ФОВ (R):

→ АХЭ∙ФОВ + R.

Вышеуказанная реакция протекает в течение 1,5-2 ч.

Через 4-5 ч фосфорилированный фермент подвергается «старению», которое практически исключает возможность его дефосфорилирования.

Большая часть ФОВ инактивирует лишь эстеразный участок холинэстеразы, но, тем не менее, холинэстераза теряет способность гидролизовать ацетилхолин. Ацетилхолин накапливается в синапсах, вызывая возбуждение (перевозбуждение) холинореактивных структур организма, которые расположены во всех тканях и органах человека, включая ЦНС.

Рис. 39 – Схема взаимодействия ацетилхолина с ацетилхолинэстеразой

Некоторые исследователи отмечают наличие корреляции между степенью тяжести отравления и глубиной ингибиции АХЭ: при легком отравлении активность холинэстеразы составляет 50%, при отравлении средней тяжести - 30-40%, а при тяжелом – 10-20% исходного уровня.

Приведенные выше материалы подтверждают «антихолинэстеразный» механизм действия ФОВ. На этом принципе построены антидотная терапия интоксикаций ФОВ и применение реактиваторов холинэстеразы, успешно осуществляется изыскание средств профилактического действия.

Весьма чувствительными к ФОВ оказались многие другие ферменты: эстераза сыворотки крови и печени, а также протеазы, обладающие эстеразной активностью (трипсин, химотрипсин и др.). В более высокой концентрации ФОВ тормозят активность кислотной и щелочной фосфатазы, влияют на гликолиз в мышечной ткани. Несомненно, что ингибиция различных ферментных систем в этих случаях приводит к значительным обменным нарушениям в организме, что отражается не только на функции центральной нервной системы, но и на деятельности многих органов и систем.

Вторым механизмом действия ФОВ является прямое возбуждающее действие на холинэргические системы организма. Поскольку и холинорецепторы, и холинэстераза адаптированы к одному и тому же медиатору (ацетилхолину), то ингибиторы АХЭ могут проявить активность по отношению к холинорецепторам. В пользу вышеуказанного положения свидетельствует тот факт, что нервно-мышечный блок может быть получен при интоксикации ФОВ после полного угнетения холинэстеразы в мышце, а его устранение воспроизведено на фоне «тотального» угнетения холинэстеразы. Можно предполагать, что некоторые высокотоксичные ФОВ, которые обладают значительно выраженным прямым действием, приводят к тяжелым поражениям без резкой ингибиции холинэстеразы.

Таким образом, теория прямого возбуждающего действия на холинергические системы объясняет, почему тяжесть клинических проявлений не всегда строго параллельна степени подавления АХЭ.

Третьим механизмом действия ФОВ является их способность сенсибилизировать холинорецепторы по отношению к собственному ацетилхолину, что объясняет, по-видимому, рецидивы клиники поражения через много дней после контакта с ФОВ, когда ФОВ в организме давно нейтрализованы.

Четвертым механизмом действия ФОВ является ускоренное высвобождение ацетилхолина из синаптических пузырьков, повышение его концентрации на пресинаптической мембране.

Кроме того, ФОВ способны влиять и на другие ферментные и медиаторные системы. Имеются указания на то, что при отравлениях этими соединениями имеют место вторичные расстройства деятельности адренергических и бензодиазепинзависимых синапсов, однако указанное действие возможно лишь при высоких концентрациях ядов в биосредах и практическая значимость его не велика.

Предполагается, что ФОВ обладают способностью фосфорилировать некоторые белки. В последние годы с фосфорилированием некоторых белков ЦНС связывают нейротоксическое действие ФОВ, Взаимодействие ФОВ с белками может обусловить также их аллергенное действие.

Фазные изменения содержания адреналина, в мозговой ткани (Н.Я. Макаров) позволяют сравнивать патологический процесс с травматическим шоком.

Исключительный по силе выраженности болевой синдром при интоксикации ФОВ сопровождается резким увеличением содержания в мозговой ткани серотонина, являющегося медиатором болевого чувства. Повышение активности серотонинергической системы, по-видимому, является патологической, а не защитной реакцией.

Нехолинэргические механизмы играют обычно большую роль в действии менее токсичных ФОВ, к которым относятся многие пестициды. Часто этот компонент проявляется при повторном поступлении в организм небольших доз препарата, неспособных вызвать выраженные холинэргические реакции.

Схематически патогенез ФОВ представлен на рис. 40.

|

Рис. 40 – Упрощенная схема патогенеза отравлений ФОВ

2015-05-30

2015-05-30 1325

1325