Явления или процессы характеризуют как опасные следующие признаки: вероятность нанесения непосредственного ущерба здоровью человека (травмы различной тяжести вплоть до смертельной); вероятность заболевания; затруднение нормального функционирования органов человека; изменение окружающей среды. Количество признаков, характеризующих опасность, может быть увеличено или уменьшено в зависимости от целей анализа.

Стандарты в производственной сфере определяют опасности как опасные и вредные производственные факторы.

Согласно ГОСТу 12.0003 опасный производственный фактор такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Вредный производственный фактор — это такой фактор, неоднократное воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными.

|

|

|

Опасности в основе своей материальны, Поэтому в борьбе с опасностями очень важно выделить материальные объекты, которые являются их носителями. В трудовом процессе к таким объектам относятся: предметы труда, средства труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания, дороги, реки, каналы и т. д.), различные виды энергии (электрическая, химическая, атомная механическая, тепловая, мускульная и др.), продукты труда и полуфабрикаты, природно-климатическая среда (неблагоприятные метеоусловия, землетрясения, грозы, наводнения, сели, ураганы, флора, фауна), люди (например, человек может создать опасные условия для окружающих своими ошибочными действиями).

Итак, предметы, средства и продукты труда, применяемая энергия, технология, природно-климатическая среда, в том числе флора и фауна, люди являются теми элементами, которые в совокупности формируют условия труда (той или иной степени опасности).

Уберечь человека от скрытых, потенциальных опасностей удается не всегда (зачастую они носят скрытый характер и сразу не обнаруживаются, возникают непредвиденно, человек не всегда выполняет правила безопасности и т.д.), Чтобы исключить воздействие опасности на человека, надо хорошо изучать и устранять причины, при которых происходит реализация потенциальной опасности.

Поэтому очень важно своевременно выявлять, распознавать опасности и условия (причины), при которых они могут привести к нежелательным последствиям, т. е. идентифицировать опасности.

Под идентификацией понимают процесс обнаружения, выявления и распознавания опасностей и установление их количественных, временных, пространственных и других характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность деятельности.

|

|

|

В процессе идентификации выявляются номенклатура опасностей, вероятность и условия их проявления, причины, пространственная локализация, возможный ущерб и другие параметры, необходимые для решения конкретных задач по защите от опасностей.

Номенклатура — система названий, терминов, употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники.

В общую номенклатуру в алфавитном порядке включаются все виды опасностей: алкоголь, аномальная температура воздуха, аномальная влажность воздуха, аномальная подвижность воздуха, аномальное барометрическое давление, аномальная ионизация воздуха, вакуум, взрыв, взрывчатые вещества, вибрация, вода, вращающиеся части машины, высота, газы, гербициды, глубина, гиподинамия, гипокинезия, гололед, горячие поверхности, движущиеся части машины, транспорт, динамические перегрузки дождь, дым, движущиеся предметы, едкие вещества, заболевания, замкнутый объем, избыточное давление в сосудах, инфразвук, инфракрасное излучение, искры, качка, кинетическая энергия, коррозия, лазерное излучение, листопад, магнитные поля, микроорганизмы, медикаменты, метеориты, молнии (грозы), монотонность, нарушение газового состава воздуха, наводнение, накипь, напряженность трудового процесса, недостаточная прочность, неровные поверхности, неправильные действия персонала, огнеопасные вещества, огонь, оружие (огнестрельное, холодное и т. д.), острые предметы (колющие, режущие), отравление, ошибочные действия людей, охлажденные поверхности, падение (без установленной причины), пар, перегрузка машин и механизмов, перенапряжение анализаторов, пестициды, повышенная яркость света, пожар, психологическая несовместимость, пульсация светового потока, пыль, рабочая поза, радиация, резонанс, скорость движения и вращения, скользкая поверхность, снегопад, солнечная активность, солнце (солнечный удар), сонливость, статические перегрузки, статическое электричество, тайфуны, ток (электрический), туман, тяжесть труда, ударная волна, ультразвук, ультрафиолетовое излучение, умственное перенапряжение, ураган, ускорение, утомление, шум, электромагнитное поле, эмоциональный стресс, эмоциональная перегрузка, ядовитые вещества и др.

Для анализа выявленных опасностей их целесообразно классифицировать. Опасности обычно классифицируют по следующим признакам:

• по происхождению: природные, техногенные, антропогенные, биологические, экологические, социальные;

• по воздействию на человека (классификация ГОСТ): физические (температура, различного рода излучения, шум, вибрация, освещение и т.д.), химические (химически активные вещества, оказывающие на человека вредные воздействия), биологические (болезнетворные микроорганизмы), психофизиологические;

Психофизиологические — факторы трудового процесса, характеризующие физические и нервно-психические перегрузки, определяющие тяжесть и напряженность труда.

Тяжесть труда — характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.

Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статистической нагрузки, формой рабочей позы, степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда — характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

|

|

|

• по характеру воздействия энергии: активные и пассивные (активизирующиеся за счет энергии человека);

• по вызываемым последствиям: утомление, заболевания, травмы, летальные исходы, аварии, чрезвычайные ситуации.

Как указывалось выше, практика свидетельствует о том, что абсолютная безопасность деятельности недостижима. Стремление абсолютной безопасности в ряде случаев вступает в антагонистические противоречия с техническими и экономическими возможностями общества на данном этапе его развития. Следовательно, возникает проблема определения допустимого риска.

Риск — это количественная оценка опасности. При наличии необходимых статистических данных его можно определить как отношение числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определенный период. Например, риск гибели человека на производстве (R1) в РФ за один (1991) год, если известно, что ежегодно погибает около n=8 тыс. человек, а численность работающих составляет примерно N = 68 млн. человек, равен:

Другой пример: определим риск фатального несчастного случая в дорожно-транспортных происшествиях (R3), если ежегодно погибает в них порядка 35 тыс. человек, при численности населения порядка 145 млн. человек:

Использованный выше инженерный подход для определения индивидуального риска применим при наличии достаточного количества статистических данных о реализации опасностей и возможных последствиях.

Кроме индивидуального риска, который характеризует опасность для отдельного человека, выделяют другие виды (социальный, экологический и т. д.).

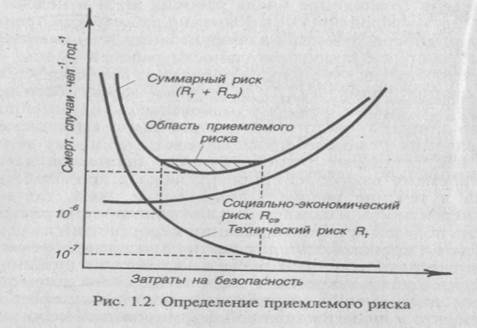

Концепция допустимого (приемлемого) риска сочетает технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Экономические возможности повышения безопасности технических систем не безграничны. Так, на производстве, затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере производства (сокращение затрат на приобретение спецодеждьг, медицинское обслуживание и др.).

|

|

|

Пример определения приемлемого риска представлен на рис. 1. При увеличении затрат на совершенствование оборудования технический риск снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферу. Это обстоятельство надо учитывать при выборе приемлемого риска. Такой подход к оценке приемлемого риска в одинаковой мере приемлем как для государства, так и для конкретного предприятия. Главным остается в первом случае выбор приемлемого риска для общества, во втором — для коллектива предприятия экономики.

В настоящее время по международной договоренности принято считать, что действие техвогеных опасностей (технический риск) должно находиться в пределах от 10-6 - 10-7 (смертельных случаев чел-1 · год-1), а величина 10-6 является максимально приемлемым уровнем индивидуального риска..

2015-05-30

2015-05-30 3964

3964