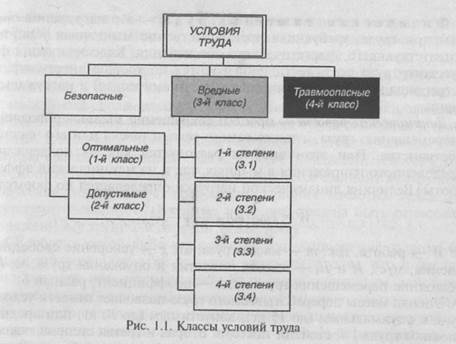

Исходя из гигиенических критериев, условия труда в целом оцениваются по четырем классам (рис. 2):

1-й класс — оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают максимальную производительность труда и минимальную напряженность организма человека. Этот класс установлен только для оценки параметров микроклимата и факторов трудового процесса (тяжесть и напряженность труда). Для остальных факторов условно оптимальными считаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы не превышают допустимых пределов для населения;

2-й класс — допустимые условия труда характеризуются такими уровнями факторов бра и трудового процесса, которые не превышают гигиенических нормативов для рабочих мест. Возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятное воздействие в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающего и его потомство. Оптимальные и допустимые условия труда безопасны;

|

|

|

З-й класс — вредные условия труда характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающйх неблагоприятное воацщйствие на организм работающего и/или его потомства. В зависимости от уровня превышения нормативов факторы этого класса подразделяются на четыре степени вредности:

3.1 —вызывающие обратимые функциональные изменения организма;

3.2 —приводящие к стойким функциональным изменениям и росту заболеваемости;

3.3 — приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой форме и росту хронических заболеваний;

3.4 — приводящие к возникновению выраженных форм профессиональных заболеваний, значительному росту хронических и высокому уровню заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

4-й класс — травмоопасные (экстремальные) условия труда. Уровни производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных заболеваний.

Оценка условий труда осуществляется по воздействию каждого фактора. Общая гигиеническая оценка условий труда осуществляется в соответствии с Р 2.2.2006-05.

Защита человека в производственных условиях должна быть организована таким образом, чтобы он был защищен в максимальной степени, чтобы опасности, возможные в данных условиях, были исключены или сведены к минимуму. В этом состоит главный принцип организации защиты человека – принцип максимальной защиты, или минимальной опасности.

|

|

|

Другими принципами являются.

Принцип гуманизации деятельности нацелен на освобождение человека от выполнения опасных и тяжелых видов труда для выполнения творческих действий.

Принцип деструкции состоит в разрушении системы, приводящей к опасному результату., за счет исключения из нее одного или нескольких элементов (например, кислород воздуха при пожаре).

Принцип замены оператора (человека) роботами или автоматизированными технологическими процессами.

Принцип классификации (категорирования) состоит в делении объектов на классы и категории по признакам, связанными с опасностями. Например, классификация предприятий по размерам санитарно-защитной зоны (5 классов), деление производств по взрывопожароопасности на 5 категорий (А, Б, В, Г, Д) и т. д.

Принцип вакуумирования предполагает проведение технологических процессов в условиях вакуума (например, при перекачке, транспортировке, сушке взрывоопасных, горючих).

Принцип слабого звена состоит в том, что в систему вводится элемент, который реагирует на изменение какого либо параметра системы, предотвращая опасное явление (например, предохранитель, разрывная мембрана и т.д.).

Принцип флегмантизации (введение в систему вещества, не поддерживающего горение, к примеру азот) и ингибирования (введение в систему вещества, тормозящего процесс горения, к примеру хладон, или снижающего процесс коррозии, к примеру нитрат натрия).

Принцип информации (обучение, инструктажи персонала, знаки и цвета безопасности, маркировка оборудования, плакаты и т.д.)

Принцип нормирования заключается в установлении таких параметров (норм) негативных факторов, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от соответствующей опасности.

Теперь рассмотрим методы обеспечения безопасности. Если принцип - это идея, мысль, основное положение в решении какой либо практической задачи, то метод - путь, способ достижения цели, в том числе и в области безопасности.

При описании методов обеспечения безопасности используют термины: гомосфера - пространство (рабочая зона), в которой находится человек в процессе рассматриваемой деятельности; ноксосфера – пространство, в котором создаются (или существуют) опасности. Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с точки зрения безопасности.

Обеспечение безопасности достигается тремя основными способами:

пространственное и (или) временное разделение гомо- и ноксосферы (автоматизация производственных процессов, внедрение роботов и т.д.);

адаптация атмосферы (среды к человеку). Метод реализуется применением средств коллективной защиты от газов, пыли, шума, электричества, излучений и т.д.;

адаптация человека к ноксосфере, т. е. воздействие на человека с целью приспособления его к окружающей среде, повышения защитных свойств человека (обучение, воспитание, психологическое воздействие, применение СИЗ);

возможные комбинации названных методов.

Теперь рассмотрим средства обеспечения безопасности. Средства обеспечения безопасности – это конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная реализация принципов и методов.

При воплощении принципов и методов обеспечения безопасности используются различные средства защиты.

В соответствии с действующими в Российской федерации ГОСТами средства защиты работающих подразделяют по характеру их применения на средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Первые предназначены для защиты двух и более работающих, вторые — дня защиты одного работающего. Те и другие, в зависимости от назначения, делятся на классы.

СКЗ классифицируются по видам опасностей. ГОСТ 12.4.011-89 разделяет СКЗ на следующие 17 классов:

|

|

|

• средства защиты от воздействии биологических, механических и химических факторов (3 класса);

• средства защиты от вибрации, высоких и низких температур окружающей среды, излучения лазеров, инфракрасных излучений, ионизирующих излучений, магнитных и электрических полей, поражения электрическим током, статического электричества, ультразвука, ультрафиолетовых излучений, шума, электромагнитных излучений (12 классов);

• средства нормализации воздушной среды и освещения производственных помещений и рабочих мест (2 класса).

По техническому исполнению СКЗ делят на устройства для вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха; для отоплении; для обеспечения освещения; устройства оградительные, предохранительные (блокировочные и ограничительные), тормозные, герметизирующие, изолирующие, заземления и зануления, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления; цвета сигнальные; знаки безопасности и др.

СИЗ являются предметом личного снаряжения работников. Их следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственного процесса, архитектурно-планировочными решениями и СКЗ.

СИЗ классифицируются по видам защищаемых органов или групп органов человеческого тела. В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 СИЗ делятся на следующие классы:

• защитные дерматологические средства для защиты кожи рук и других участков тела от воздействия вредных веществ (моющие средства, кремы, мази, пасты);

• изолирующие костюмы (пневмокостюмы, скафандры и др.);

• предохранитедьные приспособления (предохранительные пояса, диэлектрические коврики, наколенники и др.);

• средства защиты глаз (защитные очки), головы (каски, шлемы, шапки и др.), лица (защитные маска и щитки), органов дыхания (противогазы, респираторы, пневмомаски и др.), органа слуха (противошумовые шлемы, наушники, вкладыюн), рук (рукавицы, перчатки), ног специальная обувь (сапоги, ботинки, галоши и др.);

• специальная одежда (комбинезоны, костюмы, фартуки и др.).

|

|

|

Необходимо отметить, что СИЗ, при всех их положительных качествах, создают дополнительные физиологические и физические трудности. Известно немало конструкций СИЗ, которые прошли успешные испытания в лабораториях, но так и не получили сколько-нибудь широкого применения на практике из-за того, что работать в них человеку неудобно. Поэтому в обычных условиях ко многим СИЗ следует прибегать как к крайней, временной мере.

На основании Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 209) проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения аттестации изложен в приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 г. № 569.

Аттестация рабочих мест — система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов для подтверждения или отмены права предоставлении компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда.

Аттестации по условиям труда подлежат все рабочие места, имеющиеся на предприятии (организации). Сроки аттестации устанавливаются организацией исходя из изменений условий и характера трупа, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних изменений. Аттестацию рабочих мест осуществляет сама организация (самостоятельно или с привлечением для проведения части работ специалистов).

Аттестация рабочих мест — это трудоемкая работа, требующая высокой квалификации лиц, участвующих в ее организации и проведении. Поэтому в состав аттестационной комиссии организации следует включать специалистов служб охраны труда, главных специалистов, руководителей подразделений, специалистов отделов труда и заработной платы, медицинских работников, представителей профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов или трудового коллектива. Аттестационная комиссия осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работ на всех этапах аттестации.

При аттестации рабочих мест проводятся работы по трем направлениям:

• гигиеническая оценка условий груда по факторам вредности и опасности, тяжести и напряженности трудового процесса (по Р 2.2.2006-05);

• оценка травмобезопасности рабочих мест;

• оценка обеспеченности работников средствами защиты.

Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.

2015-05-30

2015-05-30 2329

2329