_________________________________

Утверждено к печати ученым советом Института философии АН УССР

Редактор В. П. КАМБУРОВА

Художник Е. А. ХОРОШИЛОВА

Художественный редактор А. В. КОСЯК

Технический редактор А. А. НАГОРНАЯ

Корректоры С. И. КРИМЕЦ,

Л. А. ПЕКУРОВСКАЯ, С. Е. БОТКИНА

Информ. бланк № 6053.

Сдано в набор 03.06,83. Подп. в печ. 08.12.83,

БФ 02032. Формат 84X108/32. Бум. тип. № 1. Лит. гарн. Выс. печ. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр. — отт. 11,24. Уч. — над. л. 12,95. Тираж 4600 экз. Заказ № 3—1470. Цена 1 р.

Издательство «Наукова думка». 252601 Киев 4, ул. Репина, 3.

Отпечатано с матриц Головного предприятия РПО «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул. Довженко, 3 в областной книжной типографии, 290000, Львов, Стефаника, 11. Зак. 3135.

Notes

В ссылках на литературу, приведенную в затекстовом списке, указываются: фамилии авторов или начальное слово заглавия, если произведение описывается под заглавием; год издания или номер тома; страницы (курсивом).

Используемое нами понятие «концептуальное осмысление времени» специально анализируется В. П. Яковлевым [1980, 52 ].

Разумеется, все эти представления сформировались не сразу и были приняты не во всех культурах. Вопрос об их культурно–исторической обусловленности рассмотрим в следующей главе.

Временная перспектива, по мнению Левина, «включает психологическое прошлое и будущее на реальном и различных ирреальных уровнях» [1980, 139 ]. Сам термин был введен в научный оборот Л. Франком для характеристики взаимосвязи и взаимообусловливания прошлого, настоящего и будущего в сознании и поведении человека [Frank, 1939].

О законе «заполненного временного отрезка» см.: [Рубинштейн, 1946, 265—266 ].

См. гл. 3, § 2.

О понятиях «эон» и «эсхатон» см.: [Quispel, 1958]

В основе данного определения лежит понимание события как элемента жизненного пути личности [Логинова, 1978].

«События — узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с принятием того или иного решения на более или менее длительный срок определяется дальнейший жизненный путь человека» [Рубинштейн, 1946, 684 ]. «Событие — момент жизни, хотя может иметь подготовительную фазу и длительные последствия. Событие отличается дискретностью, ограниченностью во времени по сравнению с медленно эволюционирующими обстоятельствами жизни» [Логинова, 1978, 163 ].

Понятием causa обозначались и так называемые целевые причины, т. е. отношения целей и средств (causa finalis по Аристотелю [1934, 23 ]). В современной науке «каузальность» также используется при анализе отношений «цель — средство» [Украинцев, 1972].

Разработана на основе классификации событий, использованной Н. А. Логиновой [1975, 44—52 ].

Выбор столь небольшого временного интервала обусловлен рядом обстоятельств. Как правило, повторный опрос рекомендуется проводить спустя две–три недели после первого с тем, чтобы «респонденты… не могли по памяти "подтягивать» данные второго замера к предыдущему» [Саганенко, 1979, 52 ]. Для нас это оказалось, однако, нецелесообразным и практически неосуществимым. Перед нами стояла задача определить устойчивость суждений о межсобытийных отношениях на фоне одного и того же, тождественного по содержанию, индивидуального списка событий. Поэтому следовало найти оптимальный временной интервал, при котором респондент еще хорошо помнит содержание названных событий, но уже забыл свои первоначальные суждения о характере межсобытийных отношений. Учитывая ограниченный объем кратковременной памяти, интервал между опросами мог бы исчисляться даже минутами, поскольку в условиях однократного проговаривания каждого из 210 ответов на вопросы о причинных и целевых связях запомнить эти ответы практически невозможно. Недостаток лишь в том, что респондент может устать при первом опросе и будет невнимателен при повторном. Когда же второй опрос проводится спустя день–два, то фактор усталости снимается, содержание событий вспоминается достаточно точно, а первоначальные суждения о межсобытийных отношениях забываются.

Если бы второй опрос проводился через две–три недели, то к этому времени респондент успел бы не только забыть ответы на вопросы об отношениях, но и внести искажения в исходное содержание событий, а иногда даже забыть его, особенно в тех случаях, когда события обозначались условными символами.

Подобная ситуация хорошо знакома исследователям. Она нередко встречается при сопоставлении показателей, диагностирующих разные по осознанности уровни организации одних и тех же психических явлений [Эткинд, 1980].

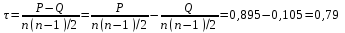

Величина τ равна разнице между вероятностью того, что два события будут иметь одинаковый порядок как по включенности, так и по значимости, и вероятностью того, что у них будет наблюдаться различие в порядках по включенности и значимости:

где: p — количество совпадений пар рангов двух последовательностей; Q — количество несовпадений пар рангов двух последовательностей; n — количество рангов (в нашем случае n = 15).

Программа обработки составлена Ю. И. Яковенко.

Графы причинных отношений широко используются в современной математике и социологии [Хейс, 1981, 48—84 ]. Формальный язык и способы анализа этих графов развиты весьма основательно.

Данная каузограмма приведена в сокращенном варианте. В ней указаны только связи с максимальной (s ij = 1) интенсивностью.

О подобных различиях и соответствующих им «часах» писал еще М. Горький: «Нет ничего на свете бесстрастнее часов: они одинаково правильно стучат и в момент вашего рождения, и в то время, когда вы жадно срываете цветы грез юности… Ничто, никогда не волнует их и не дорого им. Они равнодушны, и нам, если мы хотим жить, — нужно создавать себе иные часы, полные ощущений и мысли, полные действий, чтобы заменить эти скучные, однообразные, убивающие душу тоской, укоризненно и холодно звучащие часы» [1949, 426—427 ].

О возможности гипнотического смещения личного временного центра косвенно свидетельствуют эксперименты с внушением регрессии возраста, в которых репродуцировалось поведение взрослого человека даже в двух–трехлетнем возрасте [Тихомиров, Райков, Березанская, 1975].

Сравни с мыслью Леви–Стросса: «Прослушивание музыкального произведения в силу его внутренней организации останавливает текучее время; как покрывало, развеваемое ветром, оно его обволакивает и свертывает. Только слушая музыку и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему‑то, похожему на бессмертие» [1972,

В соответствии с отметками на шкалах переживаний ответы респондентов оценивались по шкале от 1 балла (крайняя левая позиция) до 7 (крайняя правая позиция).

Программа обработки данных на ЭВМ составлена Л. С. Финкелем.

* Удельный вес актуальных связей (А) подсчитывается по формуле

где r, a, p — количество реализованных, актуальных и потенциальных связей (с учетом их вероятностей) в каузоматрице данного респондента.

Для определения ОПЖ респондентам задавался вопрос: «Как Вы думаете, сколько лет Вы вероятнее всего проживете?»

Подобная ситуация необычна для человека современной культуры, но еще в XVI‑XVII вв. в Европе не требовалось особенно точно регистрировать дату рождения. Да и ныне в «африканских джунглях понятие о возрасте человека все еще достаточно смутно; оно не является чем‑то настолько важным, что его следует помнить» [Ариес, 1977, 216 ].

О годовых «цирканнуальных циклах» см. [Катинас, Моисеева, 1980].

Используемое здесь понятие «возрастно–ролевые ожидания» введено Н. В. Паниной. Оно «означает нормы и требования, предъявляемые к индивидам, достигшим границ определенного возраста, и отражается в ожидании от них включения в круг определенных ролей, соотносящихся с данным возрастом и социальным статусом» [1982, 288 ].

При таком способе определения реализованности психологического времени предполагается также отсутствие выраженных и устойчивых временных децентраций. В случае наличия последних необходимы соответствующие коррективы при подсчете числа актуальных, реализованных и потенциальных связей.

2015-05-22

2015-05-22 434

434