| Как известно, любое отношение означает связь как минимум двух субъектов. Вот почему в юридической литературе обсуждается вопрос о том, кто же является другим, противостоящим наследникам, субъектом наследственного правоотношения. Нередко таким субъектом называют наследодателя. Как представляется, это вполне очевидная ошибка. Действительно, наследники получают права и обязанности наследодателя. Его смерть порождает наследственное правоотношение. Но субъектом права является лицо, обладающее правоспособностью. Правоспособность гражданина прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Следовательно, не может быть участником, каких бы то ни было правоотношений. Потому и возникает наследственное, правоотношение, что с исчезновением субъекта возникает правовая неопределенность и требуется решить вопрос о принадлежности имущества умершего.

Наследственное правоотношение является абсолютным, в нем определено только лицо - наследник. Он может принять наследство, отказаться от него, не принимать наследство. Обязанными же являются все третьи лица («всякий и каждый»). Их обязанность сводится к тому, чтобы не мешать наследнику в реализации его права.

Состав наследства (объект наследственного правоотношения) определяется по правилам, установленным ст. 1112 ГК РФ.

По содержанию наследственное правоотношение является простым: наследник имеет право принять наследство, не принимать его, отказаться от принятия наследства, а обязанные лица должны не препятствовать наследнику.

Права и обязанности, входящие в наследственную массу, в содержание наследственного правоотношения не включаются. Когда наследник принимает наследство, наследственное правоотношение прекращается; наследник становится участником тех правовых связей, в которых состоял наследодатель.

Право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников. Это право неотчуждаемо. Очевидно, это право можно считать неразрывно связанным с личностью. Есть лишь одно исключение, предусмотренное ст. 1156 ГК РФ, - переход права наследования по наследству (наследственная трансмиссия).

Наследственное правоотношение характеризуется всеми общими признаками гражданских правоотношений: 1) юридическое равенство субъектов; 2) диспозитивность; 3) инициативность субъектов.

Равенство субъектов проявляется в том, что никто не может воздействовать на волю наследника, с тем, чтобы он принимал наследство или отказался от него. Принятие наследства одним наследником ни к чему не обязывает других наследников.

Диспозитивность заключается в допущении свободы выбора варианта поведения. Наследник может сам выбрать, принимать наследство или нет. Вместе с тем существуют и установленные законом ограничения. Так, ст. 1158 ГК РФ предусмотрены случаи, когда отказ от наследства в пользу какого-либо определенного лица невозможен.

Обычно инициативность субъектов гражданского права проявляется в том, что первый шаг в развитии гражданских правоотношений совершают сами субъекты. В этой связи следует отметить своеобразие наследственного правоотношения: субъекты этого отношения могут проявлять инициативу после наступления определенного события - смерти наследодателя.

Как и любое другое правовое отношение, наследственное правоотношение в своем развитии проходит два обязательных этапа - возникновение и прекращение, кроме того, иногда бывает промежуточный этап - изменение.

Наследственное правоотношение порождается смертью гражданина или объявлением его умершим.

Предпосылками наследственного правоотношения являются факты - состояния: родство, брачные отношения, состояние на иждивении, отношения усыновителя и усыновленного.

Изменение наследственного правоотношения может происходить по линии субъектов и содержания.

Однако хотя завещание в настоящее время является довольно распространенным явлением, чаще после смерти гражданина завещания нет. Объяснением тому служит и то, что человек собирался еще жить и жить (к чему тогда завещание?), и то, что нередко завещать особенно нечего. Сказывается и пресловутый менталитет. На такие случаи закон (ГК РФ) предписывает, кому переходит имущество умершего. В первую очередь - детям, супругу и родителям наследодателя. Если их нет, то полнородным и не полнородным братьям и сестрам наследодателя, дедушке и бабушке и т.д. (ст. ст. 1142 - 1146 ГК РФ). В таких ситуациях отсутствие распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти компенсируется указаниями закона.

Кроме того, иногда и при наличии завещания закон его (завещание) «подправляет».

Когда гражданин умирает, остается его имущество (вещи, права, обязанности), но нет субъекта, нет того, кому принадлежат эти вещи и права, того, кто несет перед третьими лицами. Это имущество ждет наследников. Потому и говорят, что со смертью гражданина открывается наследство.

Объявление гражданина умершим требуется в тех случаях, когда он длительное время отсутствует и неизвестно, где находится. Но ведь есть имущество (вещи), ему принадлежащее, перед кем-то он несет, от кого-то он вправе что-либо требовать. Таким образом, существует правовая неопределенность. С тем чтобы устранить ее, и производится объявление гражданина умершим, для того чтобы открылось наследство и в конечном счете указанное имущество, условно говоря брошенное (или «упавшее»), обрело субъекта (наследника).

Правила об объявлении гражданина умершим содержатся в ст. 45 ГК РФ.

Объявление гражданина умершим отнюдь не означает, что он действительно умер. Это лишь презумпция (предположение). Если он долго отсутствует, и нет никаких сведений, то, возможно, он умер. Но гражданин может быть и жив. По общему правилу ему возвращается сохранившееся имущество, которое безвозмездно перешло к кому бы то ни было после объявления гражданина умершим (ст. 46 ГК).

Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Свидетельство о смерти на территории РФ выдается органом записи актов гражданского состояния (далее - загс) или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган загса. В случае смерти гражданина РФ за пределами Российской Федерации - консульским учреждением.

Изучение вопроса о становлении и развитии наследственного права в России необходимо для дальнейшего развития науки гражданского права по рассматриваемым вопросам.

По мнению суда, делая вывод о том, что наследодатель завещал своей дочери только половину квартиры, а не всю квартиру, суд нижестоящей инстанции правомерно исходил из буквального толкования завещания, согласно которому наследодатель завещал конкретное имущество в виде доли в квартире, которая принадлежала ему на момент составления завещания. Следовательно, поскольку обладать правом собственности на всю квартиру наследодатель стал значительно позже, оснований полагать, что он завещал всю квартиру, не имелось, т.к. завещание не содержало указания на то, что наследодатель завещает дочери имущество, которое может быть приобретено им в будущем, с чем ст. 1120 ГК РФ применению не подлежала.

Так, по одному из дел судом установлено, что Ч.С. обратился в суд с иском к Ч.З., С.З., С.Е. о признании недействительным закрытого завещания Ч.М., составленного *** года, принятого *** года нотариусом Владикавказского нотариального округа Алания ***, составленного в пользу С.Е., С.З. и Ч.З.

*** года Ч.М., *** года рождения, составил и подписал закрытое завещание, которое было *** года принято нотариусом Владикавказского нотариального округа - Алания ***. В соответствии с содержанием завещания Ч.М. завещал все свое имущество (квартиру по адресу: *** и денежные вклады) своей сестре - Ч.З. и дочерям своего племянника С.Е., С.З.

12 января 2010 года Ч.М. умер. *** Года истец, умершего Ч.М., обратился к нотариусу Москвы Ц. с заявлением о принятии наследства по закону после смерти Ч.М., указав, что единственными наследниками по закону после смерти наследодателя являются сам истец и его родная сестра (ответчик) Ч.З., других наследников по закону не имеется.

Как следует из копии наследственного дела, представленной суду, после смерти Ч.М. осталось наследственное имущество в виде однокомнатной квартиры по адресу: ***, и денежных средств, находящихся на счете *** в *** отделении *** Сбербанка России.

Внешние факторы состоят в психическом, физическом насилии, угрозах, заблуждении, обмане и тому подобных действиях.

Возможна недействительность завещания, как в полном объеме, так и в части завещательных распоряжений. При этом необходимо помнить, что оспорить завещание по основаниям недействительности можно только после открытия наследства.

Вместе с тем, нам представляется, можно оспорить завещание при жизни наследодателя в том случае, когда наследодатель страдает психическим расстройством, ставшим основанием для признания его недействительным. Оспорить такое завещание могут опекун завещателя, орган опеки и попечительства, иное заинтересованное лицо.

Последствия недействительности завещания предусмотрены ст. 166, 167, 1131 ГК РФ. Недействительное завещание не наделяет наследников по завещанию правами и обязанностями. Если наследство было принято.

Это правило применимо и для исков о признании завещания не действительным.

Подсудность по таким искам может быть общей, а при предъявлении одновременно требования о признании прав на недвижимое имущество - исключительной, определяемой местом нахождения недвижимости.

Проиллюстрируем некоторыми делами применение указанных законоположений и прокомментируем их.

Так, И. обратился в суд с иском к органам местного самоуправления о возмещении упущенной выгоды в размере стоимости однокомнатной квартиры в связи с недействительностью завещания. В обоснование иска он указал, что О., находясь в отпуске в области, составила завещание, которое удостоверила в органах местного самоуправления и которым завещала ему однокомнатную квартиру. Впоследствии завещание было признано недействительным по причине удостоверения его неуполномоченным лицом. По его мнению, если бы завещание не было признано недействительным, он получил бы однокомнатную квартиру. Имеет место упущенная выгода.

Представитель органов местного самоуправления иск не признал, полагая, что в данном случае не могут действовать правила, регламентирующие упущенную выгоду.

Представляется, что судебная коллегия правомерно отменила решение суда. Принимая решение, суд не учел, что недействительность означает отсутствие завещания в момент его заключения, а не возникновение права у И. на наследство. Следовательно, не имела места и упущенная выгода.

Определением судебной коллегии от 22 июля 2010 г. отменено решение Мещанского районного суда г. Москвы от 16 февраля 2010 г., постановленное по иску М.Ю. к М.Я. о признании завещания недействительным. Отменяя решение суда, судебная коллегия указала следующее. Как установлено судом и следует из материалов дела, 22 февраля 2008 г. скончался М.А.. После его смерти открылось наследство, в состав которого входит отдельная двухкомнатная квартира.

Ввиду болезни М.А. по его личной просьбе и в присутствии нотариуса завещание подписано А.А. Ранее М.Ю. обращался в суд с иском о признании завещания недействительным, утверждая, что в момент его составления наследодатель находился в болезненном состоянии и не отдавал отчета своим действиям. Решением Таганского районного суда Москвы от 20 ноября 2009 г., вступившим в законную силу, в удовлетворении иска отказано. В настоящем деле М.Ю. оспаривал завещание, утверждая, что был нарушен порядок его составления: при подписании присутствовало постороннее лицо, завещание не было прочитано наследодателю. Суд пришел к выводу, что нормы закона при составлении завещания не были нарушены. Однако судебная коллегия, не соглашаясь с выводами суда, сочла, что обстоятельства дела, которые суд признал установленными, не следуют из доказательств, исследованных судом. В решении суд ссылался на сообщение нотариуса. Между тем данный документ поступил в суд после вынесения решения, что следует из штампа суда о дате его поступления, иных сведений о получении документа до вынесения решения материалы дела не содержат. В протоколе судебного заседания исследование данного доказательства не отражено.

Вместе с тем в нарушение требований ст. 12 Г ПК РФ суд не создал условия и не дал возможности истцу доказать свои утверждения, поскольку отказал в допросе А.А., рукоприкладчика наследодателя. Вывод о невозможности допроса либо отсутствии в этом необходимости судом надлежащим образом не мотивирован, достаточных мер к вызову свидетеля суд не предпринял.

Из рассматриваемого дела следует, что суд по правилам, установленным ст. 12, 57, 67 Г ПК РФ, не исследовал обстоятельства, которые истцом указаны в качестве оснований недействительности.

Нам представляется, что суду следовало уточнить основания недействительности. Истец сослался на присутствие при составлении завещания постороннего лица и на то, что завещание не было прочитано наследодателю. Необходимо было выяснить, как присутствие постороннего лица сказалось на действительности завещания. Если присутствие повлекло нарушение принципа тайны, то на такие случаи действует иной способ защиты - компенсация морального вреда по иску завещателя. Нарушение принципа тайны, возможно, лишь при жизни завещателя. В нашем случае спор возник после смерти завещателя. Если присутствие повлекло нарушение доброй воли завещателя, то следовало доказать это обстоятельство.

Определением судебной коллегии от 22 июля 2010 г. отменено решение Мещанского районного суда г. Москвы от 16 февраля 2010 г., постановленное по иску Д.Л. к К.А. о признании завещания недействительным по основаниям ст. 177 ГК РФ. Отменяя решение суда, судебная коллегия указала следующее. Судом проведена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой Д.А. в период оформления завещания страдал органическим расстройством в форме токсической (алкогольной) энцефалопатии. Придя к выводу о том, что Д.А.

Суд не исследовал данный вопрос, не выяснил, является ли истец заинтересованным лицом и обладает ли правом на оспаривание данной сделки.

По данному делу суд не учел, что действующее законодательство не каждого наделяет правом оспорить в судебном порядке завещание.

Как следует из дела, завещание оспаривалось по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ.

Ответчиком было заявлено ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы, однако суд отклонил данное ходатайство, не указав мотивы, по которым считает его, не подлежащим удовлетворению.

Завещание оспаривалось по причине неспособности завещателя в момент его составления понимать значение своих действий. Однако суд этот вопрос не исследовал.

Определением судебной коллегии от 21 сентября 2010 г. отменено решение. Отменяя решение суда, судебная коллегия указала следующее. В обоснование иска указано, что завещание подписано не Т.Е., а неизвестным лицом. По делу была проведена судебная почерковедческая экспертиза. Согласно заключению эксперта удостоверительная запись на завещании "Т.Е." выполнена, вероятно, не самим Т.Е., а другим лицом. Разрешая спор, суд пришел к выводу, что наследодатель не подписывал завещания, поскольку экспертной комиссией подлинность его подписи не подтверждена, архив нотариуса не сдан на хранение, ответчики не представили достоверных доказательств того, что завещание подписано наследодателем. Судебная коллегия не согласилась с данным выводом суда. Учитывая, что на представленном завещании имеются подпись и печать нотариуса, подпись от имени Т.Е., бремя доказывания факта исполнения другим лицом и недействительности завещания лежало на истце. Поэтому отсутствие доказательств данного довода со стороны ответчиков не могло быть основанием к удовлетворению иска. В силу ст. 67, 86 Г ПК РФ ни одно из доказательств не имеет для суда высшей силы, заключение эксперта подлежало оценке по правилам ст. 67 Г ПК РФ. Приведенное судом заключение не содержит ответов на поставленные судом вопросы, вывод эксперта носит предположительный характер и не может быть положен в основу решения. Согласно ст. 67 Г ПК РФ суд оценивает доказательства в их совокупности, объективно, всесторонне. В нарушение данного требования закона суд не указал, на основании какой совокупности доказательств вывод о том, что Т.Е. оспариваемое завещание не подписывал. Судом также допущены нарушения норм процессуального права при назначении и проведении экспертизы. Сравнительные образцы для исследования были получены экспертом не процессуальным путем. В материалах дела нет сведений о том, что судом разрешено ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных документов, что документы, использованные экспертом в качестве сравнительных образцов, были направлены в экспертное учреждение судом, а до этого были предъявлены сторонам и исследованы судом в качестве доказательств по делу. Тем самым стороны были лишены права участвовать в обсуждении вопроса о предоставлении материалов эксперту. Из заключения эксперта следует, что им были использованы не оригиналы, а электрографические копии документов с подписями наследодателя. Суд не обсудил вопрос о возможности проведения исследования по электрографическим копиям до его назначения и не задал соответствующих вопросов эксперту после получения заключения. При вынесении решения суд допустил нарушения требований ст. 196 - 198 Г ПК РФ, в резолютивной части отсутствует вывод о результатах рассмотрения иска Т.О.. В мотивировочной части суд указал, что этот иск подлежит удовлетворению. Вместе с тем суд не исследовал основания заявленного требования. Т.О. является наследником Т.Е. по закону второй очереди, из материалов наследственного дела не следует, что наследство ею принято. Между тем суд не указал, по какому праву она может оспаривать завещание, и сделал вывод о том, что ее иск подлежит удовлетворению. Судом произведен раздел наследства между Т.С. и Т.Э., Однако ни один из них такого требования не заявлял.

По данному делу суд также не исследовал обстоятельства, названные истцом в качестве оснований недействительности.

другим участникам процесса, свидетелям высылались повестки.

8 апреля 2010 г. (л.д. 165) Б.Ю. обратился в суд с заявлением с просьбой отложить разбирательство дела ввиду позднего сообщения о нем и нахождением его адвоката и двух свидетелей за пределами Московской области.

Из справки председателя коллегии от 19 апреля 2010 г. (л.д. 183) адвокат К.В., заключивший с Б.Ю. соглашение на представление его интересов в суде, с 7 по 9 апреля 2010 г. находился в отпуске за пределами Московской области.

Изложенные обстоятельства указывают на то, что Б.Ю. был ненадлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства и тем самым был лишен возможности представлять доказательства в обоснование своих доводов, что привело к нарушению его права на защиту, предусмотренного ст. 3 Г ПК РФ.

Судом не проверены доводы истца, что наследодатель М.Г. посещала при жизни 22 апреля и 29 апреля 2009 г. Совет Ветеранов.

Данные обстоятельства указывают на то, что суд в нарушение ст. 12 Г ПК РФ не создал необходимых условий для всестороннего и полного исследования всех обстоятельств по делу.

Правовое значение для дела в данном случае имеют обстоятельства, связанные с причинами собственноручного не подписания завещания завещателем. Эти причины должны быть указаны в завещании и исследованы судом.

К. обратилась в суд с иском к Ш. о признании завещания недействительным, признании права собственности на наследственное имущество, обосновывая свои требования тем, что 14 ноября 2007 г. умерла ее мать; после смерти матери ей стало известно о том, что ответчик Ш. (ее родная сестра) вступила в права наследования на основании завещания от 12 ноября 2002 г. Полагала, что ее мать не подписывала указанное завещание, подпись на предъявленном завещании подделана. По указанному делу проводилась почерковедческая экспертиза, назначенная судом 21 января 2009 г. Доводы истца были проверены судом в полном объеме и не нашли подтверждения. Решением суда от 8 июля 2009 г. в иске К. к Ш. о признании завещания недействительным, признании права собственности отказано. Суд по данному делу тщательно проверил основания недействительности, названные истцом, и не нашел оснований для удовлетворения иска.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что судебная практика по рассматриваемому вопросу неоднозначна. Необходим дальнейший анализ судебной практики.

| |

Приступая к рассмотрению монополистической конкуренции, после того как уже освоены рыночные структуры с конкуренцией и с чистой монополией, надо начать с того, что она является своего рода "золотой серединой" между ними. Можно сказать, что монополистическая конкуренция не является ни совершенно конкурентной, ни совершенно монопольной. Для монополистической конкуренции характерно значительное число товаропроизводителей, которое превышает как минимум 25 субъектов. Хотя четких границ здесь нет.

Однако важно отметить тот факт, что каждое предприятие в определенных рамках обладает контролем над ценой. Основные положения теории монополистической конкуренции были сформулированы экономистом Э.Гемберменом (США) и Д.Робинсом (Великобритания).

В связи с тем, что монополистическая конкуренция включает в себя переплетение моделей совершенной конкуренции и чистой монополии, можно выделить следующие ее признаки. Как и при совершенной конкуренции, предполагается, что в отрасли действуют много фирм и имеется достаточно свободный вход в эту отрасль и выход из нее. Другой чертой этого рынка является то, что все фирмы отрасли имеют определенную возможность "назначать" цену на производимый ими товар, т.к. каждая фирма продает отличный продукт от товаров других фирм.

Например, все фирмы выпускают верхнюю одежду. Например, мужские брюки, но каждая фирма выпускает свой товар, отличный от других фирм фасоном, составом и цветом ткани, отделкой, применяемой фурнитурой и т.п. Происходит дифференциация товара, которая покрывает фирмам возможность манипулировать ценами, повышать или понижать их. В то же время, назначая цены, продавцы не могут не считаться со спросом и предложением, поэтому термин "назначенная цена" призван, скорее подчеркнуть тот ее уровень, на который рассчитывают продавцы. Однако поиски уровня цен далеко не свободны от ограничений, налагаемых спросом и предложением. Даже крупные корпорации испытывают влияние спроса и предложения на принимаемые решения. К тому же цены предложения зависят от издержек, а с издержками вынужден считаться любой продавец.

Поэтому отправным пунктом ценообразования для товаропроизводителя является динамика предельных издержек и спроса, изменяющихся во времени вне зависимости от действий товаропроизводителей-конкурентов. В свою очередь, наличие массы производителей, выпускающих аналогичные товары, а также возможность относительно свободного входа в отрасль вносят в процесс ценообразования важный элемент конкуренции. Все это ведет к тому, что кривая спроса отдельной фирмы в условиях несовершенной конкуренции имеет падающий характер, но, более плавный, чем кривая спроса отрасли. Следовательно, дифференциация товара означает, что фирмы отрасли производят товары достаточно схожие, чтобы их можно было назвать тем же товаром, но и достаточно различные для того, чтобы товаропроизводитель чувствовал некоторую свободу в отношении "назначения" цены на свой товар.

Если представить различные рыночные структуры в виде точек на оси координат, то крайние позиции будут занимать совершенная конкуренция и чистая монополия, модели, которых лучше всего разработаны в экономической теории. На промежуточном интервале расположатся так называемые несовершенные конкуренты, относящиеся к таким специфическим типам рыночных структур, такие как монополистическая конкуренция и олигополия.

Монополистическую конкуренцию можно определить как особую рыночную структуру, при которой большое количество производителей предлагает на рынок схожую, но неоднородную продукцию, имеющую отличия по качеству, дизайну или какому-либо другому признаку.

Основные черты рынка монополистической конкуренции: [16]

Товар каждой фирмы, торгующей на рынке (дифференцированный товар), является несовершенным заменителем товара, реализуемого другими фирмами. Дифференциация продуктов возникает из-за различия в потребительских свойствах, качестве, сервисе, рекламе. Часто потребитель платит не только за качество, но и за торговую марку.

На рынке существует относительно большое число продавцов, каждый из которых удовлетворяет небольшую, но и не слишком маленькую долю рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого фирмой и ее соперниками.

Продавцы на рынке не считаются с реакцией своих соперников, когда выбирают, какую установить цену или сколько производить. Это следствие того, что количество продавцов большое и решение одного из них мало влияет на положение других.

На рынке есть условия для свободного входа и выхода. Свободно могут прийти новые фирмы, однако уже существующие фирмы имеют преимущество и вновь приходящие будут испытывать трудности, так как завоевать репутацию новой торговой марке или новым услугам нелегко.

Являясь промежуточным типом таких рыночных структур, таких как совершенная (чистая) конкуренция и чистая монополия, монополистическая конкуренция впитала в себя черты их обеих. Эти черты отражаются как в определении условий ее существования, так и в особенностях поведения. Но все же, являясь самостоятельной структурой монополистическая конкуренция приобрела и свои собственные свойства, например, использование, в качестве основных, неценовые методы конкуренции.

И стоит отметить три особенности, возникающие в реальном мире, вносящем свои коррективы в любую теоретическую основу, в том числе и рассмотренную – модель монополистической конкуренции: [12 c. 37-39]

1) Некоторые фирмы могут выпускать продукцию, которую чрезвычайно сложно воспроизвести. Например, бензозаправочная станция занимает единственное доступное место на самом оживленном перекрестке в городе. Или фирма имеет патент, который дает ей более или менее долговременное преимущество перед соперником. Такие фирмы способны получать небольшие экономические прибыли даже в долговременном периоде.

2) Надо вспомнить, что вхождение в отрасль все же имеет некоторые ограничения. Поскольку продукция дифференцирована, возникают более значительные финансовые проблемы, чем в других случаях.

3) В результате дифференциации с точки зрения размещения и доступности убытки и прибыль ниже нормальной могут сохраняться в долговременном периоде.

Монопольная власть - это возможность фирмы влиять на цену. В этом случае обычно говорят, что фирма обладает неценовыми преимуществами.

Выделяют понятие естественной монополии. Естественная монополия - ситуация, когда для общества выгоднее иметь одну компанию, контролирующую определенную сферу, нежели несколько компаний. В качестве примера естественной монополии можно выделить горводоканал и тепловые сети.

Отсутствие конкуренции позволяет монополии устанавливать определенный контроль над ценой и качеством поставляемой продукции. В связи с этим особую значимость приобретает общественный контроль за деятельностью монополии. Возможность для контроля и наложения санкций определяет антимонопольное законодательство.

Положительные и отрицательные черты монополии тесно взаимосвязаны. Более того, положительное качество может при определенных условиях переходить в отрицательное. Например, монополия обладает значительными финансовыми возможностями, но инвестировать их она может не только в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, но и на лоббирование своих интересов. Возможность нанять квалифицированных работников и возможность проводить исследования еще не означают, что новинка будет моментально запущена в серийное производство (ведь необходимо распродать старую продукцию).

Монополистами являются предприятия коммунального хозяйства, без услуг которых не может обойтись ни одно предприятие, например РАО ЕЭС. Существование естественных монополий оправдывается тем, что они наилучшим образом удовлетворяют общественные интересы. В сельской местности такими монополистами могут быть и предприятия-поставщики сельскохозяйственной техники, химических удобрений, семеноводческие и племенные хозяйства, предприятия, оказывающие ремонтных услуги. Основные признаки чистой монополии:

· на рынке действует только одна фирма, которая влияет на цены, регулируя предложение;

· на рынке отсутствуют идентичные виды продукции;

· контролируя рынок сырья в своей отрасли, фирма-монополист не допускает появления новых производителей.

Таким образом, рынок чистой монополии - это рынок одного продавца. Чаще всего это государственные организации, при этом государственная монополия может при помощи ценовой политики решать различные задачи: [6]

· устанавливать цену ниже себестоимости на социально значимые товары для поддержания соответствующего уровня жизни населения;

· назначать цену с расчетом на покрытие издержек или получение хороших доходов;

· устанавливать завышенную цену для сокращения потребления.

В случае регулируемой монополии государство разрешает фирмам устанавливать расценки, обеспечивающие получение "справедливой нормы прибыли", которая даст организации возможность поддерживать производство, а при необходимости и расширять его. В случае нерегулируемой монополии фирма сама устанавливает любую цену, которую сможет выдержать рынок. Чистая монополия возникает в том случае, когда одна фирма становится единственным производителем продукта, у которого нет близких заменителей или субститутов. Чистая монополия характеризуется целым рядом специфических черт. Предприятие-монополист олицетворяет собой целую отрасль, то есть представлена всего одной фирмой. Именно эта фирма является единственным производителем или единственным поставщиком данного товара. Следовательно, законы спроса и предложения действуют одинаково и их проявление однозначно, что для отдельного предприятия, что для отрасли и в целом. Поэтому, что свойственно поведению предприятия, то характерно и для отрасли. В этом смысле чистая монополия занимает противоположную позицию чистой конкуренции. Как мы уже знаем, в условиях чистой конкуренции положение предприятия, оценка его деятельности и поведения не совпадает с оценкой положения на отраслевом рынке. Предмет монополии уникален в том смысле, что не существует адекватных или близких заменителей монополизированного продукта. Перед покупателем не стоит проблема выбора. Он вынужден либо покупать продукт у монополиста, либо обходиться без него. Отсутствие заменителей монополизированного продукта, имеет большое значение с точки зрения рекламы. В зависимости от типа предполагаемого продукта или услуги монополист может варьировать уровень расходов на рекламу или не заниматься ею вообще. В частности, реклама предметов роскоши направлена на привлечение покупателей, тогда как товары первой необходимости в рекламе не нуждаются, так как их потребители постоянно сталкиваются с необходимостью их приобретения. В отличие от фирм, действующих в условиях чистой конкуренции, предприятие-монополист осуществляет значительный контроль над ценой. При нисходящей кривой спроса на свой продукт как на продукт отрасли фирма-монополист может вызывать изменение цены на него путем манипуляции количеством его предложения. Появление и длительное функционирование предприятий-монополистов обусловлено наличием целого ряда экономических, технических, юридических и других барьеров, препятствующих вступлению других товаропроизводителей в отрасль. Эти барьеры бывают очень серьезными, либо незначительными.В то же время необходимо заметить, что как теория, так и накопленный мировой опыт позволяет сделать вывод о том, что в долговременном периоде абсолютно непреодолимых барьеров для вступления в отрасль не существует. Исходя из принципа различной степени ограниченности доступа на рынок, монополии могут быть классифицированы как закрытые, производственные, природные, естественные и открытые. В силу различных обстоятельств одна фирма может стать единственным поставщиком продукции на рынке.

Таким образом, монопольная власть – это способность фирмы воздействовать на цену своего товара, изменяя продаваемое на рынке количество этого товара.

Фирма, обладающая монопольной властью, назначает цену больше предельных издержек и получает дополнительную прибыль, называемую монопольной прибылью. Монопольная прибыль является формой реализации монопольной власти.

Степень монопольной власти, как это ни странно, можно измерять. Используются следующие показатели монопольной власти:

1. Монопольная власть является величиной обратной эластичности спроса на продукцию фирмы.

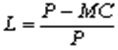

В 1934 г., опираясь на это положение, А.П. Лернер предложил следующий индекс: [18, c. 97-99]

Коэффициент Лернера показывает степень превышения цены товара над предельными издержками его производства. L принимает значения между 0 и 1. Для совершенной конкуренции этот показатель равен 0, т.к. P = MC. Чем больше L, тем больше монопольная власть фирмы. Нужно заметить, что монопольная власть не гарантирует высокую прибыль, т.к. величина прибыли характеризуется соотношением P и ATC.

2. Если мы умножим числитель и знаменатель показателя Лернера на Q, то получим формулу для вычисления индекса монопольной власти:  , или

, или  . Таким образом, высокие прибыли в долгосрочном периоде также рассматриваются как признак монопольной власти.

. Таким образом, высокие прибыли в долгосрочном периоде также рассматриваются как признак монопольной власти.

3. Показатель, определяющий степень концентрации рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH). При его расчете используются данные об удельном весе продукции фирмы в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции фирмы в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. Все фирмы ранжируются по удельному весу от наибольшей до наименьшей:

H = Р12+ Р22+ Р32+ … + Рn 2,

где Pi – это процентная доля на рынке каждой фирмы, или удельный вес фирмы в рыночном предложении отрасли, n – количество фирм в отрасли. Чем больше удельный вес фирмы в отрасли, тем больше возможность для возникновения монополии. Если в отрасли только одна фирма, то n =1, Pi =100%, тогда H = 10.000. 10.000 – это максимальное значение показателя концентрации рынка. Если H < 1000, то рынок считается неконцентрированным. Если Н? ≥ 1800, то отрасль считается высокомонополизированной. Нужно иметь в виду, что данный показатель не дает полной картины, если не учитывать удельный вес импортируемых товаров.

Рассмотрим источники, или факторы монопольной власти (т.е. то, от чего зависит монопольная власть): [7, c. 89-92]

· Доля фирмы в рыночном предложении. Отсутствие/наличие хороших заменителей у товара, выпускаемого фирмой с монопольной властью. Чем больше доля фирмы (1), и чем меньше заменителей у товара, тем больше монопольная власть.

· Эластичность рыночного спроса. Чем меньше эластичность спроса на товар фирмы, тем больше монопольная власть этой фирмы на рынке.

Монополистическая конкуренция - это рынок нескольких относительно крупных конкурирующих товаропроизводителей. Само понятие монополистической конкуренции уже предполагает сочетание определенных характерных особенностей монополии и конкурентного рынка.

Выделим основные черты рынка монополистической конкуренции:

• ограниченное число средних и крупных фирм;

• каждая фирма обладает определенной долей рынка;

• фирмы обладают неценовыми преимуществами;

• доступ в сферу деятельности для других фирм возможен, при условии обладания неценовыми преимуществами.

Характеристика рынка монополистической конкуренции позволяет сделать вывод, что его основная особенность состоит в наличии так называемых неценовых преимуществ, благодаря которым предприятие имеет возможность устанавливать цену на свою продукцию выше рыночной, и это не отпугивает покупателей. Таким образом, фирма имеет определенную (в какой-то степени монопольную) власть над ценой. При этом на рынке представлено большое число фирм, что предполагает конкуренцию неценовых преимуществ.

Неценовые преимущества включают в себя: [23]

• предоставление гарантий высокого качества товара;

• улучшенное сервисное обслуживание;

• особенности технологии изготовления продукции;

• особенности упаковки доставки продукции;

• особенности хранения продукции;

• простота использования;

• наличие дополнительных функций;

• соответствие моде;

• престижность потребления данной продукции.

Предприятие вырабатывает стратегию ценообразования исходя из текущего временного интервала. На первом этапе максимизации прибыли можно достигнуть лишь за счет установления высокой цены, которая в то же время должна быть доступной для числа потребителей, соответствующего количеству товара, предложенного к реализации.

Для реализации большего количества товара необходимо снизить цену. Это вызывает снижение прибыли на единицу продукции, которое компенсируется положительным эффектом масштаба.

В долгосрочном периоде фирма может избрать стратегию глубокого проникновения на рынок. В качестве основной цели на данном временном интервале выступает расширение рыночной доли фирмы. При этом основной акцент в рекламной кампании фирма будет уделять неценовым преимуществам. Интересно, что при использовании почти одинаковой технологии и получении практически одинакового качества и предоставлении равноценных гарантий фирма все же умудряется найти преимущество, которое может показаться смешным для потенциального потребителя, но может именно это и вызовет его интерес к новой продукции (вспомните и приведите примеры из современной телевизионной рекламы).

, или

, или  . Таким образом, высокие прибыли в долгосрочном периоде также рассматриваются как признак монопольной власти.

. Таким образом, высокие прибыли в долгосрочном периоде также рассматриваются как признак монопольной власти.

2015-05-22

2015-05-22 962

962