Ниже приведена краткая история основных экспериментов по эфирному ветру, проведенных с конца 19-го и до середины 20-го столетий.

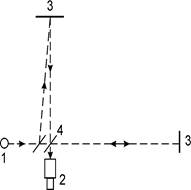

В 1877 г. в 8 томе Британской энциклопедии (с. 199-200) Дж.К.Максвелл исходя из гипотезы абсолютно неподвижного в мировом пространстве эфира (теория Френеля-Лоренца), указал на принципиальную возможность измерения эфирного ветра («ether drift») на поверхности Земли: Земля в своем движении по орбите должна испытывать на своей поверхности встречное движение эфира со скоростью 30 км/с, что можно, в принципе измерить, хотя и с трудом. А.Майкельсон в 1880 г. разработал схему такого прибора – крестообразного интерферометра, которая легла в основу всех последующих измерений эфирного ветра, выполненных им самим и его последователями (рис. 12.1).

Соответствующие измерения были проведены А.Майкельсоном в 1881 г. и затем вместе с Э.Морли в 1887 г. Полученные ими результаты не соответствовали исходной гипотезе, показания прибора дали в 10 раз меньшую величину. Это было впоследствии истолковано как «нулевой результат», что не соответствует действительности.

|

|

|

Продолженные в 1905 г. Э.Морли совместно с профессором Кэйсовской шолы прикладной науки Д.К.Миллером эксперименты на Евклидовых высотах (250 м над уровнем моря) дали устойчивый результат в 3-3,5 км/с, а затем выполненные Миллером в 1921-25 гг. на горе Маунт Вилсон обширные работы показали, что здесь скорость эфирного ветра составляет 8-10 км/с.

Таким образом, значение скорости эфирного ветра растет с увеличением высоты, что полностью соответствует теории пограничного слоя для газов. Выяснилось также, что эфирный ветер имеет не орбитальное, а галактическое направление.

Рис. 12.1. Схема измерения скорости эфирного ветра с помощью крестового интерферометра Майкельсона: 1 – источник света; 2 – микроскоп, в котором формируется интерференционная картина; 3 – зеркала с поверхностным отражением; 4 – полупрозрачное зеркало.

А.Майкельсоном лично совместно с Ф.Писом и Ф.Пирсоном был повторен свой эксперимент на горе Маунт Вилсон и подтверждено наличие эфирного ветра (JOSA № 3, 1929). Проведенные несколькими другими исследователями (Кеннеди и Иллингворт, а также Пиккар и Стаэль) содержали грубые инструментальные ошибки (интерферометры были помещены в металлические экраны), не позволившие им получить вообще какой бы то ни было результат. Эксперимент, поставленный Ч.Таунсом и Дж.Седархольмом в 1958 г. по исследованию доплеровского сдвига частот у мазеров также не дал результата, поскольку был поставлен методически безграмотно – искался доплеровский сдвиг частот при взаимно неподвижных источнике и приемнике излучения.

|

|

|

Работы по исследованию зависимости прохождения радиоволн 8-ми миллиметрового диапазона были выполнены в период с 1996 по 1998 гг. в Харьковском НИИ радиофизики и электроники группой Ю.М.Галаева. Группой В.А.Ацюковского в НИИ авиационного оборудования в г. Жуковском был разработан метод измерения скорости эфирных потоков с помощью лазера, луч которого искривляется под действием эфирной ветровой нагрузки, и также были получены положительные результаты, хотя статистика здесь была небольшой.

В настоящее время группой Ю.М.Галаева разработан прибор для измерения скорости эфирного ветра на поверхности Земли. Прибор основан на инерционности переходного процесса по установлению эфирного потока в трубе, которая в процессе измерения поворачивается на 1800. Время переходного процесса определяется вязкостью эфира. Эксперимент является экспериментом первого порядка, прибор обладает высокой чувствительностью.

Ю.М.Галаевым выявлен ряд новых особенностей эфирного ветра, обнаружено три составляющих потока, обладающих различной вязкостью и, вероятно, различной плотностью. Предположительно, первая составляющая имеет галактическое происхождение, это основной поток эфира, направляющийся от периферии галактики к ее ядру. Вторая составляющая рождается Солнцем, работающим как тепловой насос в соответствии с рис. 17.5. В разное время года она имеет разное направление, что хорошо видно из приведенной на рисунке схемы. Третья составляющая – нестационарная составляющая потоков, выбрасываемых Солнцем. В свое время эта составляющая была зафиксирована Миллером, который отнес ее к ошибкам наблюдения.

Выводы

Проведенные различными авторами измерения эфирного ветра показали его наличие и соответствие теории пограничного слоя газа. Эти эксперименты имеют принципиальное значение для развития естествознания и должны быть продолжены и существенно расширены.

2015-05-25

2015-05-25 519

519