Принцип проведения этого вида гонок заключается в том, что четыре велосипедиста из одного коллектива одновременно принимают старт. Через несколько минут (в зависимости от условия проведения соревнования) стартует вторая команда, а затем третья и т. д. Гонщикам из одной команды разрешается лидировать своих товарищей, оказывать друг другу техническую помощь и т. д.

Команду-победительницу определяют по времени, затраченному на преодоление дистанции. Зачетными являются три спортсмена. При этом секундомер останавливают при достижении линии финиша третьим гонщиком команды.

Командные гонки по физиологической характеристике весьма своеобразны. Члены команды выполняют работу в двух, а порой и в трех зонах мощности с достаточно ритмичной последовательностью. Гонщики, следуя по дистанции, выстраиваются в колонну по одному (при условии безветренной погоды). Каждый спортсмен стремится на своем этапе лидирования поддержать или несколько увеличить скорость, которая на равнинных участках порой достигает 14 – 15 м/сек (50 – 54 км/ч). Длина отрезка для лидирования зависит от направления, силы ветра, сложности трассы и других факторов. В команде, где гонщики имеют приблизительно одинаковую подготовку, промежутки времени лидирования и езды за партнером относятся примерно как 1:3, т. е. 200 – 250 м спортсмены лидируют и 600 – 700 м едут за товарищами по команде.

|

|

|

В табл. 1 приводятся показатели деятельности сердечно-сосудистой системы и легких гонщика. Они получены при моделировании нескольких циклов-смен на велосипедном станке с тормозным устройством, дающим возможность изменять нагрузку. В спокойном состоянии частота пульса и дыхания у испытуемого была соответственно 44 и 12.

Таблица 1

| Позиция | Частота пульса в 1 мин. | Частота дыхания в 1 мин. | Лёгочная вентиляция в 1 мин. | Субъективное определение интенсивности |

| Первая | В начале лидирования чувствуется, что можно увеличить интенсивность. | |||

| Вторая | Дыхание восстановилось, ощущается лёгкость, есть желание лидировать. | |||

| Третья | Дыхание учащается, наблюдается тугоподвижность в суставах. | |||

| Четвёртая | Ощущается недостаток кислорода, мышцы как бы налиты свинцом. | |||

| Смена | – | Всё внимание направлено на то, чтобы занять своё место. Сильное утомление. |

Жизненная емкость легких составляет 5500 м3, а максимальное потребление кислорода – 5,3 л. Максимальная же частота пульса – 196.

Какими же данными должен обладать участник командной гонки? Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем табл. 2, где приводятся некоторые антропометрические и физиологические данные ведущих шоссейных гонщиков СССР и мира.

|

|

|

Для прохождения дистанции с международным результатом (2:08 – 2:10) каждый член команды должен выполнить большую физическую работу. Достаточно хорошо ее иллюстрируют следующие показатели производительности сердца, легких и мышц. Сердце гонщика в каждом цикле смены (60 – 80 сек.) сокращается около 164 раз. В течение 100 км сердце сократится около 21 320 раз. Через легкие прокачивается около 150 л воздуха в 1 мин., а за всю дистанцию – 19500 л. За это время велосипедист выполняет 12500 – 13000 оборотов шатунами, при этом 25% из них с субмаксимальной интенсивностью.

Гонщик после лидирования на протяжении 200 – 250м (на равнинных участках), что при скорости 45 – 50 км в час составляет 14 – 20 сек., в течение 42 – 60 сек. следует за своими партнерами. За этот промежуток времени ему необходимо восстановить силы для очередного лидирования. Время, за которое спортсмен восстанавливает свои силы после подобной работы, косвенно влияет на скорость движения команды, на ее выносливость. Если гонщик не успевает восстановить силы, то на следующем отрезке дистанции он или снизит скорость, или сократит время лидирования. Партнеры вынуждены будут также или повысить скорость до оптимальной, или лидировать на больших участках. В итоге команда снизит общую скорость и ухудшит результат.

Следует сказать, что при отличной физической и технической подготовке наиболее важными показаниями являются восстановление, спирометрия, максимальное потребление кислорода и производительность сердца гонщика.

Немаловажное значение имеет также и характер велосипедиста. Команду обычно подбирают из самоотверженных, с большим чувством коллективизма спортсменов.

Как показывает опыт, еще недостаточно иметь в команде четырех подходящих для этого вида гонок велосипедистов. Очень важно их так расположить в команде, чтобы вместе они составляли монолитный коллектив. Поэтому тренеры придают большое значение расстановке гонщиков. За сильнейшим они ставят слабейшего. Первый сможет лидировать большие отрезки, более плавно повышать скорость, помогать при смене и т. п. Наиболее техничный занимает место за гонщиком, имеющим недостатки в технике. В задачу техничного велосипедиста входит сглаживание ошибок менее подготовленного партнера. Если лидирующий едет недостаточно прямолинейно и неравномерно, то гонщик, идущий за ним, строго выдерживает и направление и темп.

Обычно капитаном команды выбирают или назначают велосипедиста, обладающего лучшей подготовкой, опытом и педагогическими способностями. Гонщики одной команды должны иметь примерно равную по высоте посадку. Они обязаны уметь синхронно педалировать со своими партнерами, дли чего им следует использовать одни и те же передаточные отношения и длину шатунов. Вес ходовой части (колеса, однотрубки) также должен быть у всей команды одинаковый.

Тактика командных гонок имеет определенные специфические трудности по сравнению с тактикой других видов велосипедных соревнований.

Три фактора в основном определяют успех команды в гонке: ее состав, расстановка ее членов и методика преодоления дистанции,

Как показывает опыт и данные исследований, равномерное распределение усилий на дистанции является наиболее эффективным. В связи с тем, что командные гонки обычно проводятся на прямолинейных и ровных по рельефу участках шоссе, усилия команды коррелируются с ее скоростью.

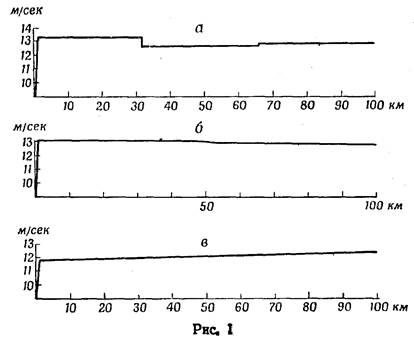

В практике командных гонок, проводимых с одним, тремя, пятью поворотами, наблюдаются в основном три вида графиков преодоления дистанции. Первый вид графика применяют при прохождении дистанции в безветренную погоду, второй – в тех случаях, когда первая половина (четверть, шестая часть) преодолевается командой против встречного или встречно-бокового ветра, а вторая – с попутным ветром. Третий вид графиков используется при старте и прохождении командой первой половины дистанции с попутным ветром. На кольцевых трассах к этим трем видам графиков прибавляют четвертый и пятый, когда команда усиливает темп в середине дистанции или когда скорость в середине дистанции снижается.

|

|

|

Чем меньше длина кольцевой трассы, тем скорость преодоления ее командами приближается к условиям прохождения дистанции с поворотами на 180°.

Такое деление на виды графиков условно. Графики, в которых отклонения скорости не превышают 3%. от среднедистанционной скорости, мы условно считаем равномерными.

Первый вид – прохождение дистанции с равномерной скоростью. К такому графику прибегли команды Франции на чемпионате мира 1963 г. (см. табл. 4, рис. 1, а), Италии и Испании в 1966 г. в Кельне (табл. 6, рис. 1,6). Второй вид графика – увеличение скорости на второй половине дистанции – выполнен велосипедистами Голландии и Испании на XVIII Олимпийских играх (табл.5, рис. 1,6). Третий вид графика – снижение скорости на второй половине дистанции – применялся командами Швеции, Аргентины, Франции

и др. в Токио и на чемпионате мира 1966 г. (табл. 5). На олимпийской неделе в 1966 г. команды Дании, Голландии, Франции, СССР, Швеции и др. (табл. 6) прошли дистанции по этому графику.

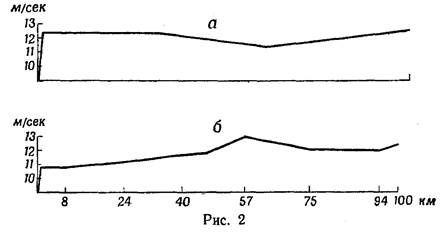

На кольцевых трассах и дистанции с несколькими поворотами иногда применялись четвертый и пятый виды графиков. Такие графики использовали команда СССР на международной встрече в Москве в 1964 г. (рис. 2, а) и гонщики Италии на Олимпийских играх в Риме (табл. 7, рис. 2,6).

В табл. 7 дан анализ прохождения дистанции на XVII Олимпийских играх командами Италии, ОГК и СССР. Наибольшей скорости команды достигли на участке между 50-м и 75-м км. Как видно, команда СССР прошла дистанцию наиболее ровно. Отклонение от средней линейной скорости на первой половине дистанции составляло 0,47 м/сек. Итальянские гонщики первую половину дистанции проехали примерно так же, как и команда СССР, но на второй ее части они, значительно увеличив темп, добились решающего преимущества. Следует обратить внимание на то, что если на первой половине дистанции колебание скорости на отдельных участках составляло около 1,1 м/сек, то на второй оно было около 0,4 м/сек. Такое отклонение в скорости близко к наиболее рациональному распределению усилий при данной мощности работы. Спортсмены же ОГК прошли дистанцию крайне неудачно с тактической точки зрения, распределив свои силы неравномерно. Колебание скорости у них составило 2,3 м/сек, на первой половине дистанции они старались удержать, видимо, завышенную скорость и израсходовали на это много сил, тогда как на второй, ее части перепады скорости составляли более 1,6 м/сек при среднелинейной скорости 12,3 м/сек. Такое неправильное распределение сил сказалось в конце гонки, где у команды ОГК (между 80-м и 90-м км скорость резко снизилась.

|

|

|

На Олимпийских играх в Токио, где дистанция составляла 3 круга общей протяженностью 109,893 км, команды избирали присущие им графики распределения усилий. Например, Голландия и Испания – второй вид графика; Италия, СССР, Уругвай – первый вид графика; Аргентина, Швеция, Дания – третий вид графика.

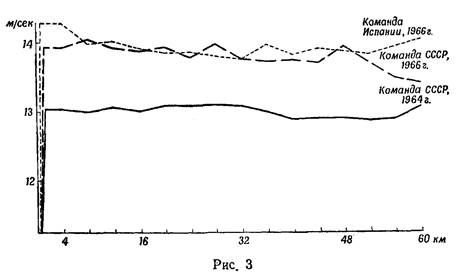

На олимпийской неделе в Мехико в 1966 г. команды соревновались на кольцевой трассе протяженностью 4 км. В табл. 9 приведены результаты команд по кругам. Здесь команды в основном применяли первый и третий виды графиков (рис. 3). Сравнивая эти графики с графиками прохождения дистанций командами на уровне моря, можно сделать вывод, что условия

Таблица 3

2015-06-10

2015-06-10 668

668