Что служит толчком к созданию научной теории? Как происходит её созревание?

Толчком к разработке и становлению научной теории, могут служить различные факторы. Прежде всего, роль подобных стимулов могут играть новые факты, особенно имеющие неожиданный характер. Так, интенсивное теоретическое развитие на рубеже XIX-XX вв., ознаменовавшее переход от классической к новейшей физике, было во многом инициировано открытием таких явлений, как рентгеновское излучение и радиоактивность. Далее важным пусковым фактором является выдвижение новых идей, открывающих иной способ видения и осмысления имеющегося эмпирического материала. Внезапная догадка, смелая гипотеза могут указать пути будущего плодотворного теоретического развития. Примером такой содержательной идеи может служить гипотеза А. Лавуазье о том, что процесс горения представляет собой не реакцию разложения вещества (как считалось тогда), а наоборот, реакцию синтеза; эта идея, которая, как известно, претворилась в программу изучения состава воздуха и привела к открытию кислорода, явилась исходным пунктом радикальных сдвигов и рождения новой химии.

Ведущим стимулом и поиска новых фактов, и введения новых гипотез является, как правило, наличие существенных проблем в научных областях. К примеру, главной Проблемой физики конца XIX в. (как тогда представлялось, близкой к решению) было приведение физической науки к единству, к завершению физики, т.к. в то время казалось, что все фундаментальные физические законы уже открыты. Но на пути разрешения этой главной проблемы стояли некоторые частные, создававшие для учёных стойкие трудности. Попытки справиться с ними с помощью механистических представлений не приводили к успеху. Постоянные неудачи в решении этих проблем свидетельствовали о необходимости пересмотра самой научно-исследовательской программы, связанной с принципами классической физики; однако тогда это ещё не было осознано. Данный пример показывает, что для становления новой теории важнейшим моментом является осознание недостаточности старого, ставшего уже традиционным способа решения проблем в данной области и связанной с ним системы теоретических представлений.

Однако осознание неэффективности устоявшихся подходов является само по себе задачей отнюдь не тривиальной. Иногда для поиска принципиально новых путей развития требуется предварительная деструктивная работа по отношению к старым взглядам. В рассматриваемой нами ситуации рубежа XIX-XX вв. подобное освобождающее воздействие на учёных имели, как известно, прежде всего работы Эрнста Маха. В них были

подвергнуты решительной критике механистические представления и догматизм физического мышления. Влияние Э. Маха в ту пору было огромным, и его выступления, имевшие поистине революционизирующий эффект, во многом способствовали поиску новых путей научно-теоретического поиска (оказав серьёзное воздействие и на молодого А. Эйнштейна).

Понятие о теоретической схеме

Ключевой момент в выдвижении новой теории — введение и разработка её опорного идейного комплекса — теоретической схемы. Описывая этот процесс, мы будем опираться на концепцию B.C. Степина, разрабатываемую им на протяжении ряда работ1.

Теоретическая схема — это взаимосогласованная система абстрактных объектов теории. Некоторые её элементы непосредственно соотнесены с опытом, другие же относятся к эмпирическому базису весьма косвенным образом. Теоретическую схему можно считать весьма отвлечённой моделью тех явлений и взаимодействий, которые рассматриваются теорией; в теоретической схеме сконцентрированы их наиболее существенные характеристики. B.C. Степин выдвигает универсальный методологический тезис: «Формулировки теоретических законов непосредственно относятся к системе теоретических конструктов (абстрактных объектов)»2. Причём это касается не только физики (хотя там это видно наиболее отчётливо), но и других наук. Например, собственные системы абстрактных объектов лежат в основе популяционной генетики Харди—Вайнберга, экономического учения Л. Вальраса и многих других теорий; даже в сугубо гуманитарных дисциплинах могут быть выявлены свои слои абстрактных объектов.

Кроме того, теоретическая схема даёт и предельно абстрактную репрезентацию экспериментальных ситуаций, связанных с данной теорией. Система объектов и их взаимоотношений в теоретической схеме воспроизводит в самой общей форме сам тип экспериментально-измерительной практики, которая соответствует эмпирическому полюсу теории. Например, модель атомного ядра Э. Резерфорда — это описание не только атома, но и тех исследовательских ситуаций, через которые он становится виден исследователям.

Свойства объектов теоретической схемы взаимосовместимы и согласованы так, что видоизменение или устранение каких-либо составляющих теоретической схемы соответственно трансформирует или разрушит всю систему абстракций. Так, в теоретической схеме механики абстрактные объекты и их свойства — сила, материальная точка, пространственно-вре-

1Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000.

2 Степин B.C. Указ. соч.: С. 111.

менная система отсчёта и т.д. — подогнаны друг к другу и скоррелированы между собой определённым способом. Дальнейшее наращивание теоретической схемы возможно только путём введения объектов и свойств, совместимых с уже имеющейся совокупностью параметров данной схемы.

Теоретическая схема характеризуется как с помощью содержательных описаний (например, «воздействие силы способно изменять движение тела»), так и с помощью математических зависимостей. Последнее достигается отображением объектов исходной теоретической схемы на подходящие математические объекты. Например, пространственно-временная система отсчёта связывается с декартовыми координатами в евклидовом пространстве. В общем случае математические зависимости (уравнения) и абстрактные объекты схемы являются относительно самостоятельными теоретическими компонентами. Так, одни и те же уравнения могут репрезентировать характеристики разных теоретических схем (например, математический аппарат теории колебаний), и наоборот, теоретические схемы могут существовать относительно независимо от возможных математических интерпретаций. Теоретическая схема выступает посредником между математическим формализмом (как более абстрактным слоем теории) и уровнем эмпирической интерпретации, непосредственно выходящем в экспериментально-измерительную практику.

В развитых научных областях существуют сложные отношения между теоретическими схемами различных уровней. Следует различать фундаментальную теоретическую схему, служащую концептуальной базой для охватывающей теории, и частные схемы, конкретизирующие фундаментальную схему применительно к различным задачам. Процессы теоретизирования включают как конструирование частных схем, подчиняющихся главной, так и (при фундаментально-теоретическом продвижении) конструктивное обобщение и подведение имеющихся частных схем под фундаментальную.

Генезис и обоснование теоретической схемы

Итак, ведущим моментом в создании теории является введение теоретической схемы. В генезисе теоретической схемы можно различить две стадии: выдвижение схемы в качестве гипотезы и её обоснование. При этом построение частной теоретической схемы непосредственно ориентировано на определённый класс задач; обобщающая же теория строится на основе синтеза имеющихся частных теоретических схем (например, механика Ньютона является сложным обобщением теорий механических колебаний, свободного падения, движения планет и других частных теоретических схем физики). Фундаментальная теоретическая схема, как правило, разрабатывается постепенно, двигаясь путём последовательного синтеза частных законов данной области, сначала близлежащих, затем более отдалённых.

«Строительным материалом» для разработки теоретической схемы могут служить элементы других схем; ведь в науке происходит постоянный обмен элементами и структурами как внутри научной области, так и между различными науками (например, между химией и физикой, физикой и биологией и т.п.). В развитых естественно-научных областях переносятся не только содержательные понятия, но и готовые схемы математических формализмов. При построении теоретической схемы она вначале вводится как пробная модель, которая накладывается на имеющийся эмпирический и теоретический материал. B.C. Степин прослеживает этот, процесс на примере становления электродинамики. Так, Дж. Максвелл для разработки теоретической схемы использовал структуры из механики сплошных сред. Будучи помещённым в новую сетку связей, транслируемый из другой области абстрактный объект приобретает новые признаки. Это требует специальной «подгонки» объекта к новой системе. Таким образом, в генезисе теоретической схемы важную роль играют процессы переноса абстрактных объектов из других областей и монтажа из них новых гипотетических схем.

Эти процессы подчинены определённой логике. Так, сам выбор исходных абстрактных объектов не произволен, а во многом задан картиной мира, которую принимает учёный. Здесь следует обратить внимание на существенный момент концепции B.C. Степина — различение теоретической схемы и картины мира. Теоретическая схема — это компонент непосредственно научной теории, её первичный объект, или фундаментальная идея (см. § 3.4). Картина же мира относится к более широкому контексту, к окружающей теорию философско-научной системе представлений (см. подробнее § 9.1). Так, для научных областей характерны собственные дисциплинарные онтологии — специальные картины мира, аккумулирующие в себе обобщённые характеристики референтов данной дисциплины. Специальные картины мира содержат представления о базовых и производных от них объектах, о причинно-следственных закономерностях, о пространственно-временной структуре реальности. Картинам мира всегда свойственна большая простота охвата явлений по сравнению с научными теориями. Поэтому на одну картину мира может отображаться несколько различных теоретических схем (например, общая механическая картина мира совместима с разными физическими теориями).

Картина мира позволяет увидеть аналогии между различными научными областями, тем самым она оказывает активное воздействие на процесс выбора абстрактных объектов и сети их взаимоотношений, т.е. на выбор тех исходных составляющих, которые станут каркасом новой теоретической схемы. Иными словами, картина мира предлагает учёному как бы подсказку, откуда следует переносить строительный материал для теоретической схемы. Разумеется, при конструировании новой схемы у учё-

ного может появиться матрица новой картины мира (например, М. Фарадей вышел к представлениям о поле как особой реальности), однако учёный, как правило, не спешит «разворачивать» эти представления в теорию, пока не будет в полной мере разработана и обоснована лежащая в их основе теоретическая схема.

После переноса абстрактных объектов в новую систему взаимоотношений схема адаптируется к эмпирическому и теоретическому материалу, перестраивается и шлифуется. При адаптации схемы может быть создана принципиально новая теоретическая структура. Здесь также картина мира как общее «изображение» референта теории подсказывает, как следует соединять абстрактные объекты теоретической схемы. Процесс подгонки абстрактных объектов B.C. Степин называет процедурой конструктивного введения их в теоретическую схему. Это сложный процесс, в котором производятся мысленное манипулирование (и экспериментирование) абстрактными объектами, проверка их свойств на.совместимость и т.п. (мы уже касались этой темы в § 1.4).

Даже то теоретизирование, которое выглядит как чисто математическое выведение систем уравнений, является на самом деле особым конструктивно-содержательным предприятием. На примере деятельности Дж. Максвелла B.C. Степин показывает, что процесс конструирования теоретической схемы происходит как попеременное движение в плоскости математических форм и в плоскости физического содержания. Каждый новый шаг по пути к искомой системе уравнений сопровождается промежуточными содержательными интерпретациями, с помощью которых поддерживается физическая осмысленность теоретической модели. В процессе наращивания теоретической схемы постоянные промежуточные интерпретации являются необходимым компонентом работы, позволяющим осуществлять конструктивное оправдание и подгонку абстрактных объектов теоретической схемы. Сказанное относится и к применению математической гипотезы (см. § 3.3) в современной физике, когда теоретик выдвигает в качестве гипотез сразу теоретические системы высокого уровня общности. Но это смелое и развитое теоретизирование не скрывает того, что здесь также не происходит совершенно свободного «математического фантазирования»; исследователь и в этом случае продолжает опираться на промежуточные интерпретации, сверяться с возможными физическими смыслами систем уравнений, искать их содержательное понимание.

Теоретическую схему, прошедшую конструктивные процедуры корректировки, можно назвать конструктивно обоснованной. Введение теоретической схемы с её последующим конструктивным обоснованием — это главная процедура в генезисе теоретических знаний. Она используется не только для разработки частных теоретических схем, но и для конструирования фундаментальной теории.

Деятельность по разработке и обоснованию теоретической схемы завершается созданием схемы специальной картины мира. Тем самым теоретическая схема получает онтологический статус; её объектам приписываются черты самой реальности. При этом может оказаться, что полученная схема относительно легко совместима с исходной картиной мира. Но может возникнуть и более сложный и более интересный вариант, когда процесс введения теоретической схемы переходит в последующий процесс перестройки картины мира. Ведь картины мира тоже модифицируются по мере развития науки, хотя и медленнее, чем теоретические схемы.

Объединяющая модель развития научных теорий

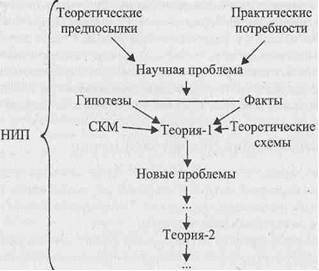

Теперь перейдём к обобщённому взгляду на динамику становления теорий. Мы видели, что в сложном процессе генезиса и развития научной теории задействованы все формы научного познания, которые рассматривались в главе 3 как единицы логико-методологического анализа. Можно описать их совместное участие в динамике теорий с помощью единой интегрирующей модели, где (см. рис. 6).

НИП— научно-исследовательская программа

НИП— научно-исследовательская программа

СКМ — специальная картина мира

Рис. 6. Динамика научного познания

Общим стимулирующим условием для теоретического продвижения выступает исходная проблемная ситуация, которая должна быть осмыслена учёными как научная проблема. Она является результирующей сочетания как внешних факторов (общественные потребности), так и внутренних

(собственные проблемы самой науки). Осознание недостаточности имеющихся средств активизирует научный поиск. Усилия учёных по решению проблемы связаны с анализом фактов и выдвижением новых гипотез, призванных эффективно продвинуть ход изысканий. Существенный прогресс в решении проблемы будет достигнут тогда, когда сформируется определённый комплекс плодотворных идей, который может стать «центром кристаллизации» перспективной теоретической схемы. Итак, в результате выдвижения каких-то эвристически ценных гипотез и переноса теоретических структур (из теоретических схем других областей), в сложном процессе анализа и взаимной корректировки общих (картина мира) и специальных (имеющиеся частные схемы) теоретических знаний и эмпирического материала возникает тот или иной теоретический эскиз (теория 1), который можно назвать начальным вариантом созревающей научной теории.

Однако выдвигаемая теория сталкивается с новыми проблемами. Они частично связаны с нерешённостью исходной проблемы, частично — с теми вопросами, которые вырастают из теоретического эскиза (столкновения с фактами, различных концептуальных неувязок и т.п.). Это ведёт к дальнейшему анализу фактов и выдвижению новых гипотез и т.д., так что следующим опорным пунктом цикла теоретического развития оказывается новая модификация разрабатываемой теории (теория 2). Этот процесс продолжается до состояния, когда теория не сможет успешно справиться с трудностями и стать принятой в среде работающих учёных. В целом весь процесс выглядит как циклическая серия сменяющих друг друга теоретических эскизов в рамках объемлющей их научно-исследовательской программы, которая задаёт единое направление теоретическому продвижению до тех пор, пока в нем сохраняются её исходные принципы и допущения, ее ведущая идея.

4.2. Проверка и принятие научной теории

Проверка и принятие научной теории — длительные процессы, связанные со сложными процедурами верификации, обоснования, оценки, корректировки теоретических положений. Их следует понимать именно в динамике, а не как одномоментные акты.

В § 3.3 мы рассматривали эти процессы в связи с научной гипотезой. Было подчёркнуто, что понятия «проверка» и «принятие» различны. Проверка научного положения — это совокупность действий, позволяющих оценить его возможную истинность. Принятие научного положения — это окончательное решение о его статусе и его дальнейшем использовании. Конечно, в целом относительно научной теории оказывается справедливым все то, что говорилось ранее о проверке и принятии гипотезы. Однако появляется и нечто дополнительное. Прежде всего, по мере того как

гипотеза перерастает в теорию, активизируются процессы межтеоретического взаимодействия, что часто приводит к обострённым дискуссиям, столкновениям научных теорий. Ведь между всего лишь гипотезой и становящейся новой теорией, которая уже имеет своих убеждённых сторонников, имеется весомое различие. Научная теория — это не просто вчерашняя гипотеза, но гипотеза «сильно разросшаяся» и окрепшая, способная выдерживать проверки. Она сама уже может выступать опорой для дальнейших гипотез. Научная теория — это обладающая значительным потенциалом система знаний. Она становится достойным конкурентом для уже имеющихся, теорий и может заставить их «покинуть сцену». В процессах проверки и принятия научной теории, как правило, задействованы немалые концептуальные ресурсы. Часто эти процессы весьма неоднозначны. Итак, остановимся на них подробнее.

Проверка теории: эмпирические и неэмпирические аспекты

Ранее мы уже неоднократно говорили о том, что процесс верификации научных положений гораздо сложнее, чем какая-либо непосредственная проверка фактическими данными. И эта сложность тем выше, чем более абстрактной оказывается система научных утверждений, чем более высокий уровень универсальности она занимает. Теории значительной степени общности не говорят напрямую о каких-то эмпирических референтах, а описывают достаточно абстрактные объекты и их отношения. Поэтому для соотнесения этих теорий с реальностью, для осуществления удовлетворительных эмпирических интерпретаций требуются дополнительные конструкции, соглашения, теории вспомогательного уровня, частные схемы, специально адаптированные к эмпирическим приложениям. Так, например, классическая механика, выраженная в достаточно абстрактной форме, подтверждается (и применяется) с помощью теорий более конкретного уровня — теории удара, теории колебаний и т.п.

Процесс проверки новой теории начинается уже в ходе первоначальной разработки её эскизов, теоретических схем. Конструктивное обоснование вводимой теоретической схемы — это уже одновременно её первичная проверка. Также весьма сложными оказываются взаимоотношения теории с эмпирическим базисом. Ещё раз подчеркнём, что контекст предметной области политеоретичен. Поэтому, как отмечалось ранее, при столкновении теории с противоречащими ей опытными данными происходит взаимодействие различных теоретических уровней, одни из которых интерпретируют факты, другие объясняют их какими-либо, часто конкурирующими между собой способами. В целом некоторое количество обнаруженных контрпримеров может и не повлиять на состояние теории, если она продолжает удовлетворительно решать ряд важных проб-

лем; при этом нередко случается так, что контрпримеры со временем получают объяснение при дальнейшем развитии исходной теории. Однако контрпримеры могут расцениваться как существенно компрометирующие главенствующую теорию, если в это же время начинается восхождение другой теории, теории-конкурента, которая успешно объясняет эти же факты и обнаруживает прогрессивное продвижение к новым фактам и гипотезам.

Вообще эмпирическая проверка утверждений научной теории принципиально соотнесена с полем межтеоретических взаимоотношений. Так, М. Бунге указывает, что научную теорию невозможно подвергнуть эмпирической проверке, не связывая ее с другими теориями: прежде всего такая проверка, какой бы близкой к опыту ни казалась данная теория, всегда требует содействия добавочных теорий, входящих в общий замысел проверки, описывающих конструкцию экспериментальных установок и сам способ считывания данных с научных приборов.

Важную роль играют также различные неэмпирические проверки теории. Часто оказывается, что теорию не удаётся проверить непосредственно опытным путём, даже в сочетании со вспомогательными теориями. Но ее можно проверить с помощью другой теории, которая способна предложить какие-то способы частичной проверки.

Вообще же согласно М. Бунге можно выделить четыре ступени проверки научных систем:

1) метатеоретическую;

2) интертеоретическую;

3) философскую;

4) эмпирическую.

Первые три относятся к неэмпирическим, или концептуальным, способам, и в совокупности они способны дать учёному определённое понимание того, насколько жизнеспособной и перспективной оказывается проверяемая им теория. Метатеоретическая проверка устанавливает, является ли теория внутренне непротиворечивой, выводимы ли из неё эмпирически проверяемые следствия; интертеоретическая проверка выявляет совместимость данной теории с рядом общепринятых теорий, с общим концептуальным контекстом данной предметной области; в ходе философской проверки теории исследуются её общие метафизические достоинства, её базисные понятия, принципы и предположения. Часто по разным причинам подобные неэмпирические проверки не проводятся в явном виде и в полном объёме (например, из-за сложности установления логической непротиворечивости). «Но, — делает важное заключение М. Бунге, — в целом существует приоритет неэмпирических проверок перед опытными, и теория, которая не

смогла выдержать концептуальные испытания, не должна допускаться к эмпирической проверке»'.

Действительно, ведущее значение в процессе проверки научной системы имеют содержательные соображения, относящиеся к самому теоретическому контексту предметной области, включающему и общие логические нормативы, и наиболее признанные в данное время философские представления, и сложные переплетения научных теорий различных уровней универсальности, а также взаимоотношения теорий, конкурирующих друг с другом за объяснение одного и того же эмпирического базиса. В итоге разворачивается длительный процесс эмпирических и концептуальных проверок научной теории, обостряемый необходимостью оценки и выбора одной из теорий среди имеющихся на данный момент альтернатив в политеоретическом поле предметной области.

Тезис Дюгема — Куайна

Итак, в процессе проверки теории сложным образом переплетаются эмпирические и неэмпирические способы. Существует еще один источник сложности, который возникает тогда, когда теория, казалось бы, может быть непосредственно подвергнута эмпирическому испытанию.

Эта проблема в философии и методологии науки известна как проблема Дюгема. Её суть состоит в следующем. Если при проверке теоретической системы обнаружено её несоответствие некоторым эмпирическим данным, то как возможно определить, какие именно утверждения теории ошибочны? И наоборот, какие утверждения теории могут быть оставлены без изменения? Как может исследователь выделить из совокупности утверждений теории конкретно то положение (или те положения), которое подлежит корректировке?

Оказывается, что эта задача весьма непроста. По всей видимости, не существует универсального способа выявления отдельного ошибочного утверждения в составе теоретической системы. Мы в общем случае не умеем отщепить от теории нужный фрагмент и исправить его. Ведь теория представляет собой сложное смысловое образование, не сводимое к простой сумме составляющих ее утверждений. Поэтому в общем случае, столкнувшись с каким-либо эмпирическим контрпримером, не согласующимся с положениями теории, мы соотносим его не с каким-то изолированным теоретическим утверждением, а в некотором смысле со всей теорией как системой взаимосвязанных предложений. Или согласно известному выражению Куайна «наши предложения о внешнем мире предстают перед трибуналом чувственного опыта не индивидуально,

1 См.: Бунге М. Философия физики. С. 286-287, 299-303. 9 - 1410 Ушаков

а только как единое целое», или «подобно единому телу» (as a corporate body)1. Это означает, что теория реагирует на обнаруживаемые факты системно. Она как бы перестраивается на ходу. При этом могут быть пересмотрены какие-то допущения теории, какие-то вспомогательные теории более частного уровня, введены дополнительные гипотезы и т.п. В целом теоретическая система может до некоторой степени модифицировать своё содержание, производя в случае необходимости уступки различным неудобным фактам (например, допуская возможность каких-то несущественных исключений из правила или пока не объяснённых аномалий). Но при этом она может сохранять нетронутым своё основное содержание.

Итак, теория проверяется не как сумма изолированных, а как система взаимосвязанных утверждений. Это одна из формулировок т.н. тезиса Дюгема—Куайна. В нем отражено понимание сложности сопоставления теории и эмпирических данных.

Важным следствием этого тезиса как раз и является положение о том, что в общем случае мы не располагаем эффективной процедурой отделения ошибочных утверждений от истинных. Однако это положение оставляет широкий простор для различных толкований. Сам П. Дюгем, видимо, склонялся к тому, что у исследователя всегда имеется определённый спектр альтернатив: при конфликте теории и опыта исследователь может вводить некоторые дополнительные гипотезы для спасения теории, а может отбрасывать ее всю и строить новую; тем не менее в этом поле альтернатив общий ход научного познания демонстрирует свою целеустремлённость, обнаруживает проницательность в выборе возможных путей развития.

Более пессимистичная интерпретация тезиса утверждает, что вообще ситуация с проверкой и опровержением теоретической системы является неопределённой: при желании приверженец той или иной теории может сколь угодно долго защищать её от опровержения, манипулируя вспомогательными гипотезами и частичными исправлениями исходной системы. Такая интерпретация делает тезис Дюгема—Куайна оплотом иррационалистической трактовки научного познания.

Тезис Дюгема—Куайна следует воспринимать в контексте той обстановки, в которой он был использован. В своё время он сыграл важную роль в борьбе с неопозитивизмом. Его полемический пафос состоял в отрицании универсальных процедур, позволяющих нам судить о правильности утверждений теории на основании нейтрального опыта. Однако, как мы видим, он создал и опасность для противоположных крайних выводов: для утверждений о невозможности опровергнуть теорию опытом и об отсутствии средств для рационального выбора между аль-

1 Quine W.V.O. From a Logical Point of View. Cambridge, 1953. P. 41.

тернативными теориями вообще. Можно ли что-то противопоставить этому вызову?

Противники тех далеко идущих иррационалистических следствий, которые можно вывести из тезиса Дюгема—Куайна, справедливо замечают, что он имеет слишком общий характер, не учитывающий многообразия конкретных познавательных ситуаций. На самом деле тезис совместим и с более умеренными толкованиями, которые, вероятно, находятся ближе к реалиям науки, чем явно иррационалистические интерпретации. Так, практика научного поиска показывает, что при столкновении теории с эмпирическими контрпримерами учёный руководствуется некоторой эвристической стратегией. Он не начинает сразу с радикального пересмотра наиболее фундаментальных положений теории, и наоборот, не прибегает тут же к догматической и бездумной защите теории от посягательств (вплоть до полного игнорирования опытных данных или использования сомнительных и тенденциозных вспомогательных гипотез). Практика учёного достаточно разумна. Как правило, исследователь, во-первых, пристально изучает сами полученные фактические данные, не спеша сразу же модифицировать теорию; во-вторых, он пытается найти источник противоречия в её наиболее частных, наиболее конкретных следствиях, стоящих ближе всего к области эмпирических приложений теории. Часто это помогает учёному локализовать ошибочные утверждения теории.

К. Поппер, критикуя иррационалистическую трактовку тезиса Дюгема— Куайна, отмечает, что от учёного хотя и требуется иной раз немалая изобретательность, чтобы определить, какая часть теоретической системы подлежит коррекции, в целом нет причин для отрицания здесь разумных процедур вообще. Ведь существуют случаи, когда вполне возможно обнаружить, какая именно гипотеза или группа гипотез были необходимы для выведения опровергнутого утверждения; и то, что такие зависимости могут быть установлены, обосновывается, как справедливо указывает К. Поппер, возможностью доказательств независимости в формализованных аксиоматизированных системах (т.е. наличием логических приёмов, позволяющих определить, какие исходные положения теории не могут быть выведены из других)1.

Итак, тезис Дюгема—Куайна даёт почву для весьма расходящихся толкований. Но как бы то ни было, не подлежит сомнению тот момент, что в общем случае эмпирическая проверка теории не сводится к однозначным и простым процедурам, а требует серьёзных концептуальных усилий.

Отсутствие лёгких способов опровержения научной теории из-за ее системного характера предоставляет определённые логические основания для создания «защитного пояса» у теории (или научно-исследова-

1 Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 361-362.

тельской программы), о котором говорилось в § 3.5. В итоге, как показывает, ход научного познания, проверка научным сообществом той или иной теории и выбор между альтернативными теориями нередко оказывается сложным процессом и может затягиваться на весьма длительное время. Только в динамике, в процессе роста научного знания, оценивая то, как та или иная теория утрачивает контроль над эмпирическим материалом и обрастает внутренними проблемами или же, наоборот, прогрессивно набирает силу, научное сообщество постепенно приходит к решению относительно её приемлемости.

2015-06-10

2015-06-10 1105

1105