Метод превосходит чрескожное УЗИ по качеству визуализации жёлчных протоков и жёлчного пузыря |2J и может выявить небольшой периампулярный рак. Применение ею ограничивается недостаточной доступностью оборудования и необходимостью в высококвалифицированных специалистах.

Компьютерная томография [3, 9]

КТ позволяет получить изображение печени в виде последовательных горизонтальных срезов. Томограммы следует рассматривать как бы снизу. Для исследования печени обычно требуется 10—12 срезов. Традиционная КТ уступает место спиральной КТ. При обычном исследовании происходит последовательная послойная съёмка интересующей области. Расстояние между слоями 7—10 мм. При получении каждого кадра больной задерживает дыхание.

Спиральная КТс непрерывной спиральной съёмкой требует меньшего времени (15—30 с) и проводится при однократной задержке дыхания. Изображение преобразуется в отдельные кадры. Достоинством метода является возможность регистрации изображения в момент максимальной концентрации контрастного вещества в исследуемых сосудах |3|. Спиральная КТ превосходит традиционную по качеству изображения, особенно мелких сосудов.

|

|

|

Диагностика опухолей более эффективна. С помощью компьютерного преобразования можно получить трёхмерное изображение и оценить взаимосвязь кровеносных сосудов с опухолью, а также состояние жёлчных путей (при внутривенном контрастировании).

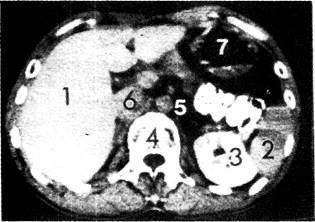

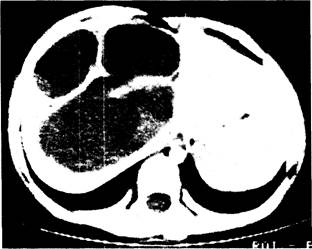

Томограммы позволяют детально изучить анатомические взаимоотношения органов брюшной полости на уровне среза (рис. 5-7). Для лучшей визуализации желудка и двенадцатиперстной кишки применяют пероральное контрастирование. При внутривенном струйном или капельном введении контрастного вещества, а также при портальной ангиографии можно видеть кровеносные сосуды с последующим контрастированием паренхимы печени. Контрастное вещество выводится почками. Исследование жёлчных путей с помощью внутривенной холангиографии проводят редко и только у больных с нормальными функциональными печёночными пробами. КТ позволяет исследовать окружающие печень органы, в частности почки, поджелудочную железу, селезёнку, и забрюшинные лимфатические узлы.

КТ выявляет очаговые поражения и отдельные диффузные заболевания печени. Она в меньшей степени, чем УЗИ, зависит от навыков исследователя, а компьютерные томограммы легче интерпретировать. Результаты КТ более воспроизводимы, и, кроме того, её можно выполнить у тучных больных. Раздутая петля кишечника иногда может быть причиной артефакта, который легко устранить, изменив положение больного. Боль и послеоперационные повязки не препятствуют проведению исследования. КТ позволяет выполнить прицельную биопсию печени.

|

|

|

Рис. 5-7. Компьютерная томограмма с контрастированием. Видны печень (1), селезёнка (2), почка (3), тело позвонка (4), аорта (5), поджелудочная железа (6) и желудок (7).

Недостатками КТ являются высокая стоимость, лучевая нагрузка и невозможность перемещения сканера к больному.

Печень представляется гомогенной, коэффициент поглощения (в единицах Хаунсфилда) равен таковому для почек и селезёнки. В области ворот визуализируются ветви воротной вены. Внутривенное контрастирование позволяет с уверенностью отличить их от расширенных жёлчных протоков. Как правило, видны печёночные вены. КТ с контрастированием позволяет увидеть воротную вену и оценить её проходимость. Прорастание опухоли или обструкция тромбом может быть видна. При кавернозной трансформации на месте обструкции воротной вены визуализируются два контрастированных сосуда или более. Однако для выявления патологии воротной вены лучшим методом остаётся допплеровское УЗИ.

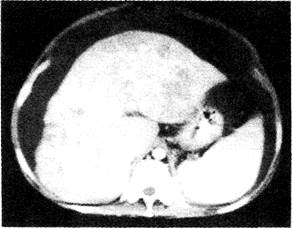

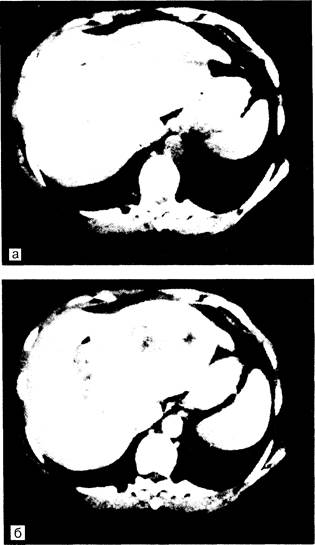

При синдроме Бадда—Киари неоднородное контрастирование печёночной ткани (рис. 5-8) может быть расценено как опухоль печени (псевдоопухоль). При этом хвостатая доля увеличена.

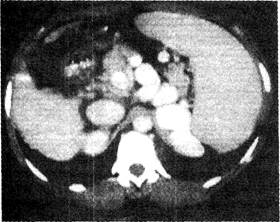

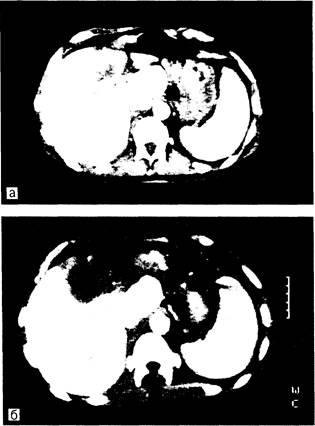

КТ с контрастированием позволяет увидеть селезёночную вену, а при портальной гипертензии — коллатерали, расположенные вокруг селезёнки и забрюшинно (рис. 5-9). Можно видеть также шунты, как спонтанные, так и наложенные хирургическим путём.

Визуализация неизменённых внутри- и внепеченочных жёлчных протоков затруднена. Выявляются содержащие кальций камни жёлчного пузыря. КТ применяют при решении вопроса о нехирургическом удалении камней жёлчного пузыря. Тем не менее в диагностике камней жёлчного пузыря методом выбора является УЗИ, а не КТ.

Рис. 5-8. Компьютерная томограмма печени с контрастированием при синдроме Бадда—Киари. Определяются неоднородные участки с низким коэффициентом поглощения (псевдотуморозная картина), асцит.

Рис. 5-9. Компьютерная томограмма с контрастированием. Определяются массивные коллатерали (белого цвета) вокруг увеличенной вследствие портальной гипертензии селезёнки.

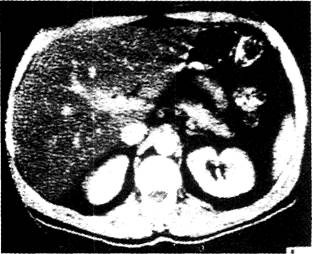

Рис. 5-11. Компьютерная томограмма с контрастированием у больного с жировой печенью. Резко снижен коэффициент поглощения паренхимы, выделяются кровеносные сосуды.

Форма печени, любые структурные аномалии и атрофия доли могут быть определены. На основе томограмм при научных исследованиях рассчитывают объём печени.

КТ выявляет диффузные изменения печени вследствие цирроза (рис. 5-10), жировой инфильтрации (рис. 5-11) и накопления железа (рис. 5-12). Узловатый, неровный край зачастую уменьшенной в размерах печени характерен для цирроза. Подтверждением диагноза служат асцит и спленомегалия. Особое значение КТ имеет при подозрении на цирроз, когда нарушено свёртывание крови и чрескожная биопсия печени опасна. Для жировой печени характерен пониженный коэффициент поглощения. Кровеносные сосуды с более высоким коэффициентом поглощения выделяются на фоне паренхимы печени даже без контрастирования. Для оценки содержания жира в ткани печени больных алкоголизмом можно выполнить КТ с использованием одного уровня энергии. Её результаты согласуются с данными биохимического и гистологического исследования печени. Таким образом, возможна диагностика жировой печени без пункционной биопсии.

Рис. 5-10. Компьютерная томограмма с контрастированием. Видны уменьшенная в размере печень с узловатым краем и асцит вследствие цирроза.

Рис. 5-12. Компьютерная томограмма без контрастирования у больного со вторичным накоплением железа при большой талассемии. Плотность печени превышает плотность почки. Отчётливо видны ветви воротной вены.

|

|

|

При накоплении железа плотность печени увеличена и на компьютерных томограммах без контрастирования тень печени ярче, чем тень селезёнки или почки (см. рис. 5-12). При КТ с использованием двух уровней энергии интенсивность тени коррелирует с количеством железа в ткани печени. Однако при умеренном отложении железа корреляция недостаточно достоверна, что препятствует применению метода в клинической практике для контроля терапии больных с гемохроматозом.

При повышенном содержании меди печень обычно имеет нормальный коэффициент поглощения.

КТ выявляет объёмные образования диаметром 1 см и более. Следует проводить исследование с контрастированием и без него. Действительно, дефект наполнения на обычной томограмме может выглядеть как участок нормальной плотности при введении контрастного вещества. И наоборот, невидимые на стандартной томограмме очаги могут выявляться только после контрастирования.

К доброкачественным образованиям, которые зачастую обнаруживают случайно, относятся простые кисты и кавернозная гемангиома. Надёжным критерием диагностики простой кисты служит низкий, как у воды, коэффициент поглощения в центре очага (рис. 5-13). При небольших размерах кист может наблюдаться искусственно повышенный коэффициент поглощения вследствие усреднения с коэффициентом поглощения окружающей нормальной ткани. Для подтверждения наличия небольшой кисты применяется УЗИ.

Кавернозная гемангиома выглядит как область с пониженным коэффициентом поглощения, которая при введении контрастною вещества постепенно заполняется от периферии к центру (рис. 5-14). Однозначно трактовать картину удаётся только у 55% больных: в сомнительных случаях может потребоваться проведение изотопного исследования с мечеными эритроцитами, МРТ или ангиографии.

Рис. 5-13. Компьютерная томограмма с контрастированием. Выявляются простые кисты в печени.

|

|

|

КТ позволяет выявлять участки уплотнения диаметром более 1 см при первичных и вторичных злокачественных опухолях (см. рис. 28-9 и 28-28). Их коэффициент поглощения, как правило, ниже, чем у здоровой ткани, в том числе при контрастировании. Возможна кальцификация метастатических очагов, например при раке ободочной кишки. Хорошо васкуляризованные метастазы (при раке почки, хорионэпителиоме, карциноиде) заполняются контрастным веществом, что нехарактерно для большинства первичных опухолей. Необходимость проведения прицельной биопсии опрелеляет-

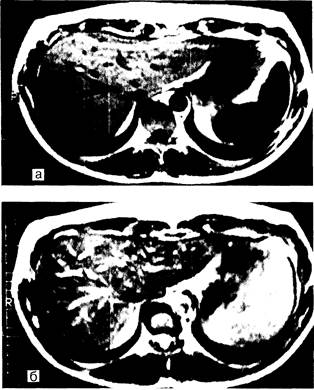

Рис. 5-14. На компьютерной томограмме в левой доле печени большой очаг с пониженным коэффициентом поглощения (а). При контрастировании (б) динамическое сканирование выявляет постепенное заполнение очага, который сравнивается по плотности с тканью печени. Такая картина характерна для кавернозной гемангиомы.

ся клинической картиной и результатами определения онкомаркёров, a-ФП и карциноэмбрионального антигена. КТ позволяет выявить ГЦК у 87% больных, УЗИ — у 80%, ангиография печени — у 90% [18]. Чувствительность этих методов в отношении внутриорганных метастазов в печени (сателлитов) меньше и составляет 59% для КТ и ангиографии и 17% для УЗИ. Для выявления небольших очагов применяется введение йодированных масел (йодолипол) в печёночную артерию за 2 нед до проведения КТ (см. рис. 28-11), однако и в этом случае чувствительность метода при выявлении очагов диаметром 9—40 мм не превышает 53% [24].

Наиболее чувствительным методом диагностики метастазов в печень служит КТ с введением контрастного вещества в селезёночную или верхнюю брыжеечную артерию — компьютерная артериопортография (рис. 5-15). Исследование также пригодно для выявления доброкачественных и злокачественных первичных опухолей печени [22]. Метод инвазивный, применяется, как правило, у

Рис. 5-15. Значение компьютерной портографии: а — стандартная компьютерная томограмма печени с контрастированием у больного с холангиокарциномой левой доли. Подозрение на метастазы в правой доле; б — компьютерная портография отчётливо выявила множественные мелкие метастазы в правой доле. Хорошо видны воротная вена и опухоль левой доли

больных, которым предстоит резекция печени. Компьютерная портография выявляет ГЦК диаметром менее 2 см у 75% больных [11], а частота выявления злокачественных первичных и метастатических опухолей печени составляет 88% [12].

Для аденом и очаговой узловой гиперплазии характерно наличие «дефекта ткани», обе опухоли близки по плотности к нормальной печёночной ткани и вследствие этого могут не выявляться при КТ и УЗИ. Классическим признаком очаговой узловой гиперплазии является центрально расположенный рубец, однако диагностическое значение этого признака невелико из-за низкой специфичности.

Абсцесс имеет более низкий коэффициент поглощения, чем нормальная ткань печени (рис. 5-16). Как и при УЗИ, при КТ можно аспирировать содержимое абсцесса под визуальным контролем. Характерным признаком амёбного абсцесса считают яркость его контура. При эхинококковых кистах, в особенности при длительно существующем неактивном процессе, обнаруживают обызвествление капсулы. На активную фазу указывает наличие дочерних кист.

КТ с контрастированием с успехом применяют при травме живота; с её помощью можно уточнить размеры разрывов, ушиба и выраженность гемоперитонеума [17], а также выявить ложные аневризмы печёночной артерии.

Для хирурга КТ играет более важную роль, чем УЗИ, так как позволяет изучить анатомию печени перед её резекцией. Можно определить сегментарную локализацию патологического процесса. Компьютерная портография выявляет очаги, не всегда определяемые при стандартной КТ с контрастированием (см. рис. 5-15).

Рис. 5-16. Компьютерная томограмма печени 21-летнего мужчины с лихорадкой и болью в правом верхнем квадранте живота. Большое объёмное образование, из которого при дренировании получили 1 л гноя, оказалось инфицированным амёбным абсцессом.

Магнитно-резонансная томография [9, 13]

МРТ — самый дорогой сканирующий метод диагностики, по стоимости превосходящий УЗИ в 6 раз, КТ в 2 раза. Его возможности по выявлению патологических изменений сравнимы с возможностями КТ, однако при использовании большинства протоколов для МРТ её разрешающая способность ниже, чем у КТ. Выявление очагов размерами менее 1 см затруднено. Несмотря на наличие быстро сканирующей техники, дыхательные артефакты полностью устранить не удаётся. Характерные изменения картины при МРТ существуют лишь для отдельных патологических процессов в печени. Использование тканеспецифичных контрастных веществ в будущем, возможно, позволит усовершенствовать диагностику. КТ превосходит МРТ также по возможности визуализации окружающих печень структур.

МРТ основывается на регистрации энергии, высвобождаемой при переходе упорядоченных в магнитном поле протонов с более высокого энергетического уровня на менее высокий. Метод безопасен с несколькими оговорками. Он неприменим у больных с кардиостимуляторами и магнитными материалами в организме (клипсы после операций, металлические инородные тела) и у беременных; затруднительно проведение МРТ у больных, находящихся в блоке интенсивной терапии, которым проводятся искусственная вентиляция лёгких и мониторинг жизненно важных функций.

Рис. 5-17. Магнитно-резонансная томограмма в норме у взрослого человека: а — Т1-взвешенное изображение (спин-эхо 300/12); б — Т2-взвешенное изображение (спин-эхо 1500/80). На фоне гомогенной печени (слева) без внутривенного контрастирования отчётливо выявляются кровеносные сосуды

При МРТ можно измерять несколько параметров состояния тканей, но наиболее часто определяют время релаксации Т1 и Т2, а также плотность протонов. Изображение тканей зависит от режима исследования. Для визуализации кровеносных сосудов и жёлчных протоков контрастное вещество не требуется. При этом чёткость изображения очень высокая (выше, чем при КТ), разрешающая способность удовлетворительная, хотя и хуже, чем при КТ. По мере развития метода время сканирования будет сокращаться (на сегодняшний день 5—10 мин для каждой серии снимков), что позволит уменьшить дыхательные артефакты, в особенности при задержке дыхания, и улучшить разрешающую способность. Изображение можно получить в нескольких проекциях (горизонтальной, фронтальной, сагиттальной) в зависимости от цели исследования. МРТ отличается хорошей воспроизводимостью. Она позволяет также судить о некоторых физико-химических свойствах тканей.

Время релаксации Т1 — время, необходимое для возврата протонов в исходное положение во внешнем магнитном поле после радиочастотного импульса. Время релаксации Т2 характеризует скорость выхода протонов из состояния однонаправленности осей вследствие различия электромагнитных влияний соседних протонов. Плотность белка соответствует числу протонов на единицу площади. Благодаря различной реакции тканей на явление магнитного резонанса при МРТ можно отличить кисту с жидкостью, подострую и хроническую гематому, жир, новообразование, фиброзную ткань и сосуды.

На Т1-взвешенных изображениях печень, как правило, гомогенная, серого цвета, мощность сигнала от неё больше, чем от селезёнки. На Т2-взвешенных томограммах сигнал от печени слабее, чем от селезёнки (рис. 5-17). Хорошо различимы расширенные жёлчные протоки.

На Т1- и Т2-взвешенных изображениях нормальные кровеносные сосуды чёрного цвета, так как энергия посылаемого радиочастотного импульса с током крови покидает плоскость съёмки к моменту регистрации обратного сигнала. Используемый в отдельных случаях градиентный эхорежим позволяет сократить время между возбуждением протонов и регистрацией сигнала. При этом изображение сосудов может получиться светлым.

Независимо от режима исследования можно видеть воротную, печёночные, нижнюю полую вены, аорту и билиарный тракт. Важно, что для визуализации кровеносных сосудов и жёлчных протоков контрастирование не требуется.

С помощью МРТ можно увидеть кисты, гемангиому, первичную и метастатическую опухоль (рис. 5-18). Злокачественная опухоль бывает тёмная (слабый сигнал) на Т1-взвешенных изображениях и светлая (сильный сигнал) на Т2-взвешен-ных изображениях. Отличить ГЦК от метастазов невозможно. По предварительным данным, низкая интенсивность на Т2-взвешенных изображениях узлов аденоматозной гиперплазии (без дисплазии) позволяет отличить её от ГЦК [16]. Кавернозная гемангиома в Т2-режиме отличается особой яркостью. Её можно отличить от рака, применяя спин-эхо 2000/150 [6].

МРТ выявляет накопление железа в ткани печени, однако точность его количественного определения недостаточна для контроля эффективности лечения больных с гемохроматозом. На Т1- и Т2-взвешенных изображениях печень чёрного цвета.

Магнитно-резонансная холангиография (см. рис. 29-7) — сравнительно новый неинвазивный метод, применяемый лишь в немногих центрах. Она позволяет выявить стриктуры и камни жёлчных протоков [21]. Ещё не установлено, имеет ли она преимущества по сравнению с традиционно применяемым УЗИ с последующей диагностической или, при необходимости, лечебной эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии.

Накапливается всё больше данных о применении МРТ. Разрабатываются способы улучшения качества изображения спин-эхо, использования быстрой съёмки и применения новых контрастных веществ, таких как соединения гадолиния и феррит. На сегодняшний день информативность МРТ печени сравнима с таковой КТ. Перспективы МРТ велики, но её применение может существенно ограничиваться высокой стоимостью, недостаточной доступностью и сложностью интерпретации данных. В настоящее время клиницист-гепатолог не чувствует серьёзных затруднений, если он не имеет возможности выполнить абдоминальную МРТ.

Для диагностики злокачественной опухоли грудной клетки, тазовых органов или печени, а также для проведения прицельной биопсии методом выбора остаётся КТ.

2015-06-10

2015-06-10 665

665