В зависимости от концентрации дисперсной фазы Vd, эмульсии подразделяют на несколько классов:

· разбавленные (Vd < 0,1 %);

· концентрированные (0,1% < Vd < 74 %)

· высококонцентрированные (Vd > 74 %);

· весьма высококонцентрированные (Vd > 99 %).

Граница между вторым и третьим классами (Vd = 74 %); определяется тем, что частицы дисперсной фазы могут сохранять сферическую форму вплоть до объемной доли, соответствующей плотнейшей упаковке шаров (74 %). Увеличение Vd характерное для высококонцентрированных эмульсий, неизбежно связано с деформацией фазы, приводящей к появлению новых свойств.

Получают эмульсии главным образом путем механического диспергирования (встряхиванием, энергичным перемешиванием, воздействием ультразвука), а также выдавливания вещества дисперсной фазы через тонкие отверстия в дисперсионную среду под большим давлением.

Условия, необходимые для образования эмульсий:

1. Обе жидкости, образующие эмульсию, должны быть нерастворимы или малорастворимы друг в друге.

|

|

|

2. В системе должен присутствовать стабилизатор, который называют эмульгатором.

Агрегативная устойчивость эмульсии

и природа эмульгатора

Большинство эмульсий относится к лиофобным системам. Они термодинамически неустойчивы и не могут образовываться самопроизвольным диспергированием из-за избытка свободной энергии на межфазной поверхности. Агрегативная неустойчивость эмульсий проявляется в самопроизвольном образовании агрегатов капелек с последующим слиянием (коалесценцией) отдельных капелек друг с другом. В пределе это может приводить к полному разрушению эмульсии и разделению ее на два слоя. На агрегативную устойчивость эмульсий сильное влияние оказывает концентрация дисперсной фазы, разбавленные эмульсии обладают относительно большей агрегативной устойчивостью.

Агрегативную устойчивость эмульсий характеризуют либо скоростью расслаивания эмульсии, либо продолжительностью существования (временем жизни) остальных капелек в контакте друг с другом или с межфазной поверхностью. Агрегативная устойчивость таких эмульсий возможна лишь в присутствии стабилизатора, препятствующего слиянию частиц. Стабилизатор в данном случае называют эмульгатором. Эмульгаторы бывают гидрофильными и гидрофобными. Наиболее распространенными гидрофильными эмульгаторами, стабилизирующими прямые эмульсии, являются натриевые (калиевые) соли жирных кислот с числом атомов углерода 10÷18.

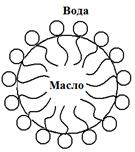

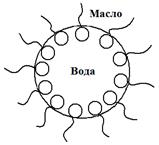

Природа эмульгатора определяет не только устойчивость, но и тип эмульсии. Опыт показывает, что гидрофильные эмульгаторы, лучше растворимые в воде, чем в углеводородах, способствуют образованию эмульсии типа М/В, а гидрофобные эмульгаторы, лучше растворимые углеводородах, – эмульсий типа В/М (правило Банкрофта). Это вполне понятно, т.к. эмульгатор препятствует слипанию, или коалесценции капелек только тогда, когда он находится у поверхности с наружной стороны капельки, т.е. лучше растворяется в дисперсионной среде (рис.9.2).

|

|

|

а

а

|  б

б

|

| Рис. 9.2. Расположение гидрофильного эмульгатора в прямых (а) и обратных (б) эмульсиях |

Стабилизирующее действие эмульгатора заключаются не только и не столько в снижении поверхностного натяжения на межфазной границе, сколько в образовании структурно-механического барьера, обеспечивающего устойчивость эмульсии.

Эффективность эмульгаторов принято характеризовать соотношением между гидрофильной и гиброфобной частями молекул ПАВ. Короткоцепочечные ПАВ лучше втягиваются в оду (преобладает гидрофильное взаимодействие), длинноцепочечные ПАВ находятся, преимущественно, в масле. Для образования адсорбционного слоя необходимо уравновешивание гидрофильного и гидрофобного взаимодействия и установления определенного гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ), когда наблюдается оптимальное соотношение действия воды и масла на молекулы ПАВ. Величина ГЛБ является эмпирической безразмерной величиной. Для стабилизации эмульсий типа В/М ГЛБ составляет 3÷6. для эмульсий типа М/В – 8÷16. Эффективность эмульгатора тем выше, чем больше сродство полярных и неполярных частей его молекул к соответствующим фазам эмульсии.

Замена эмульгатора может привести к обращению эмульсии, т.е. превратить прямую эмульсию в обратную. Например, если к прямой эмульсии, стабилизированной натриевым мылом, добавлять раствор хлорида кальция, то эмульгатор будет переходить в кальциевую форму, и эмульсия будет обращаться. Это объясняется тем, что кальциевое мыло значительно лучше растворимо в масле, чем в воде.

В заключении следует сказать несколько слов о разрушении эмульсий. К расслоению системы часто приводит механическое воздействие. Используют методы вытеснения эмульгатора, а также все способы, применяемые для коагуляции: увеличение концентрации электролита, дегидратацию, вымораживание, электрофоретическое выделение дисперсной фазы. Задача разрушения эмульсий приобретает в настоящее время особую важность в связи с проблемой очистки сточных вод.

Пены

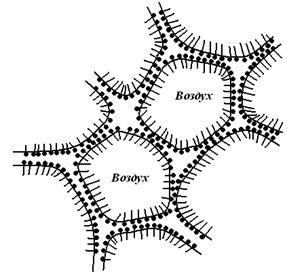

Пена представляет собой систему ячеек из пузырьков газа, связанных друг с другом разделяющими пленками жидкости, в общий каркас. Согласно классификации по агрегатному состоянию фаз, они обозначаются Г/Ж.

В пенах дисперсной фазой является газ, но по своей природе они близки к высококонцентрированным эмульсиям (Vd > 70 %), т.е. когда газообразная фаза занимает почти весь объем. Поэтому их часто называют газовыми эмульсиями. Для характеристики пен используют величину К (кратность пены), которая показывает во сколько раз объем пены  превышает объем жидкости

превышает объем жидкости  , необходимой для ее формирования:

, необходимой для ее формирования:

. (9.2)

. (9.2)

По сравнению с золями, пены обладают более низкой степенью дисперсности и получаются как с помощью конденсационных методов, так и диспергационных. Для пен характерна низкая термодинамическая устойчивость, поэтому в них активно протекают самопроизвольные процессы в направлении коалесценции, связанные с уменьшением поверхностной энергии. Даже в стабильных пенах наблюдается старение, т.е. увеличение размеров крупных пузырьков за счет мелких, представляющее из себя процесс изотермической перегонки. Это объясняется большим давлением Лапласа в мелких пузырьках по сравнению с крупными.

Рис. 9.3. Схема строения пены

Рис. 9.3. Схема строения пены

| Устойчивость пен зависит от ее пленочного каркаса. Если пена образована низкомолекулярным веществом, то устойчивость ее невелика. Для получения устойчивой пены необходимо присутствие стабилизатора, который называют пенообразователем. Пенообразователями являются ПАВ, которые делятся на две группы: слабые и сильные (пенообразователи I и II рода). К слабым относятся вещества, которые не образуют адсорбционных слоев с повышенными механическими свойствами. |

Такие вещества увеличивают устойчивость пен всего на несколько минут. Сильные пенообразователи образуют адсорбционные структурированные слои. Такими являются те же вещества, которые служат эмульгаторами (мыла, белки, ВМС, а также порошки). Устойчивость пены в их присутствии зависит от прочности адсорбционных слоев, образующих стенки газовых пузырьков. Большую роль в процессах стабилизации пен играет эффект Марангони-Гиббса, который заключается в том, что в местах утончения пленки возрастает поверхностное натяжение жидкости, и ПАВ вместе с жидкостью перетекают из мест с малым поверхностным натяжением в места с повышенным значением поверхностного натяжения. Это приводит к «самозалечиванию» пленок и стабилизации системы.

|

|

|

Пены широко используют во многих технологических процессах, например, в пищевой, химической, парфюмерной промышленностях, при производстве строительных материалов, в процессах флотации, при проявлении моющего действия мыл, а также в действии пенных огнетушителей. Но не всегда образование пены играет положительную роль. Иногда пенообразование становится помехой для проведения некоторых процессов (при перегонке и выпаривании растворов, при стирке и т.д.). В этих случаях приходится предотвращать образование пен и проводить пеногашение, т.е. разрушение пен. Для этого применяют различные способы: механическое или термическое воздействие, ультразвуковые и акустические методы, а также введение пеногасителей. Последние представляют собой чаще всего ПАВ: растительные масла, жирные кислоты, эфиры, спирты, которые разрушают или вытесняют стабилизатор-пенообразователь, но сами не стабилизируют систему.

|

|

|

2015-06-05

2015-06-05 6032

6032