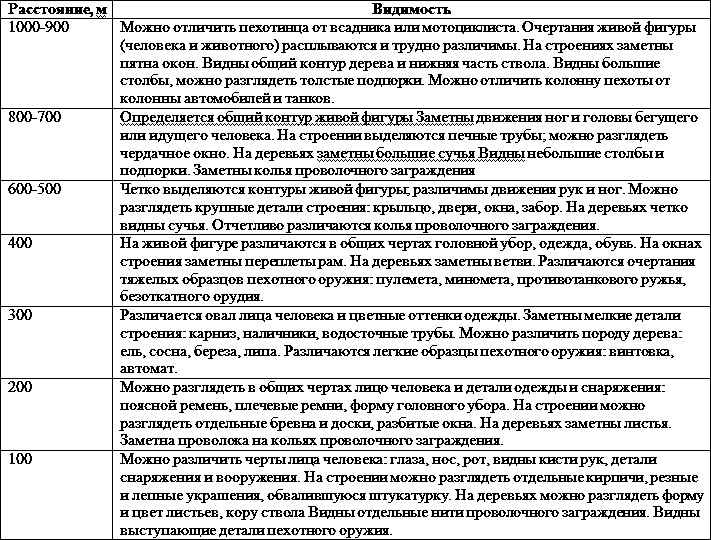

Основным способом определения расстояний в маневренном бою при дефиците времени был, есть и еще долго будет натренированный глазомер. Навык в быстром и точном определении расстояния на глаз можно приобрести только в результате устойчивых постоянных тренировок любыми доступными способами, используя для этого каждый удобный случай. Вспомогательные способы: непосредственный промер местности (контроль - проверка тренировки определения дистанций на глаз); определение расстояний по угловым величинам (см. ранее) предметов и целей и определение расстояний по карте. Определить расстояние на глаз можно по степени видимости и кажущейся величине предметов или целей, по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в памяти, или путем сочетания того и другого способов. Для определения расстояний по степени видимости и кажущейся величине предметов или целей глазомерщику следует иметь свою (индивидуальную) памятку, в которой должно быть указано, как ему видны различные предметы и цели на разных расстояниях. Свою собственную, выверенную под свое зрение памятку надо иметь потому, что у разных людей острота зрения и степень восприятия различны. Ниже приводится такая примерная памятка, составленная для глазомерщика с нормальным зрением при благоприятных условиях погоды и освещения.

Можно различить черты лица человека: глаза, нос, рот, видны кисти рук, детали снаряжения и вооружения. На строении можно разглядеть отдельные кирпичи, резные и лепные украшения, обвалившуюся штукатурку. На деревьях можно разглядеть форму и цвет листьев, кору ствола Видны отдельные нити проволочного заграждения. Видны выступающие детали пехотного оружия. При определении расстояний по степени видимости предметов нужно иметь в виду, что точность определения расстояний, помимо остроты зрения, зависит также от размеров и ясности очертания предметов, их окраски сравнительно с окружающим фоном, освещенности предметов и прозрачности воздуха. Так, например: - мелкие предметы (кусты, камни, бугорки, отдельные фигуры) кажутся дальше, чем находящиеся на том же расстоянии крупные предметы (лес, гора, населенный пункт, колонна войск); - предметы яркого цвета (белого, оранжевого) кажутся ближе, чем темного (синего, черного, коричневого); - ночью сильно и ярко освещенные предметы будут казаться ближе предметов неярких и слабо освещенных. Особенно это касается предметов, имеющих светлую окраску; - однообразный, одноцветный фон местности (луг, пашня, снег) выделяет и как бы приближает находящиеся на нем предметы, если они иначе окрашены, а пестрый, разноцветный фон местности, наоборот, маскирует и как бы удаляет их; - в пасмурный день, в дождь, в сумерки, в туман все расстояния кажутся увеличенными, а в светлый, солнечный день, наоборот, сокращенными; - предметы, ярко освещенные, с выделяющейся окраской, предметы, расположенные ниже, зрительно воспринимаются ближе на 1/8 реальной дистанции; - в горной местности рельеф особенно обманчив - все создает иллюзию близости, все приближается, причем намного. Иногда кажется, что до какой-либо горы или скалы метров 800, а на самом деле идти к ней приходится часа два. Аналогичная картина в степи и на очень широком поле. Поэтому на дистанциях 500 метров и далее нужно сверяться по карте, там расстояние тщательно вымерено и выверено; - в городе с многоэтажной застройкой все дистанции кажутся короче примерно на 1/8, особенно при стрельбе сверху вниз, при углах места цели более 15°. Наоборот, при стрельбе снизу вверх при тех же углах места цели дистанции кажутся длиннее тоже на 1/8 от реальных. Аналогичная картина наблюдается и в горах. Учитывая все эти особенности, глазомерщик должен уметь вносить соответствующие поправки при определении расстояний. Определение расстояний по отрезкам местности, запечатлевшимся в памяти глазомерщика, применимо только на более-менее ровной местности. Таким отрезком может служить какое-либо привычное расстояние, с которым глазомерщику приходилось часто иметь дело и которое поэтому прочно укрепилось в его зрительной памяти, например, отрезок в 100, 200,400 метров. Отрезок этот нужно мысленно (глазом) откладывать в глубину измеряемого расстояния столько раз, сколько он уложится. При этом следует учитывать: - что с увеличением расстояния кажущаяся величина отрезка постепенно сокращается; - что впадины (овраги, лощины, речки и т. п.), пересекающие определяемое расстояние, если они не видны или не полностью видны измеряющему, скрадывают расстояние. Для уточнения и облегчения глазомерного определения расстояний могут использоваться следующие приемы: - сравнение определяемого расстояния с другим, заранее известным или измеренным, хотя бы оно лежало в ином направлении, например, с измеренным расстоянием до определенных ориентиров; - мысленное разделение расстояния на несколько равных отрезков (частей) с тем, чтобы точнее определить протяжение одного из них и затем умножить полученную величину на число отрезков; - определение расстояния несколькими глазомерщиками с тем, чтобы из полученных результатов взять среднее; например, один глазомерщик определил расстояние в 700 метров, а другой - в 600, среднее будет 650 метров. Измерение расстояний непосредственным промером шагами производить парами, под левую или правую ногу, принимая пару шагов в среднем за полтора метра (измерение, принятое уставом). Пример. При измерении расстояния получилось 260 пар шагов, следовательно, расстояние равно 400 метрам (260 х 1,5). Для более точного определения расстояний вышеуказанным способом измеряющий должен знать величину своего индивидуального шага. Для этого спокойно, не напрягаясь, пройдите маршевым шагом заранее отмеренную дистанцию в 100 метров и при этом подсчитайте количество шагов или пар шагов на ней. Сделайте это несколько раз, выведите среднюю арифметическую величину и затем используйте ее на практике. ЯВЛЕНИЕ ДЕРИВАЦИИ

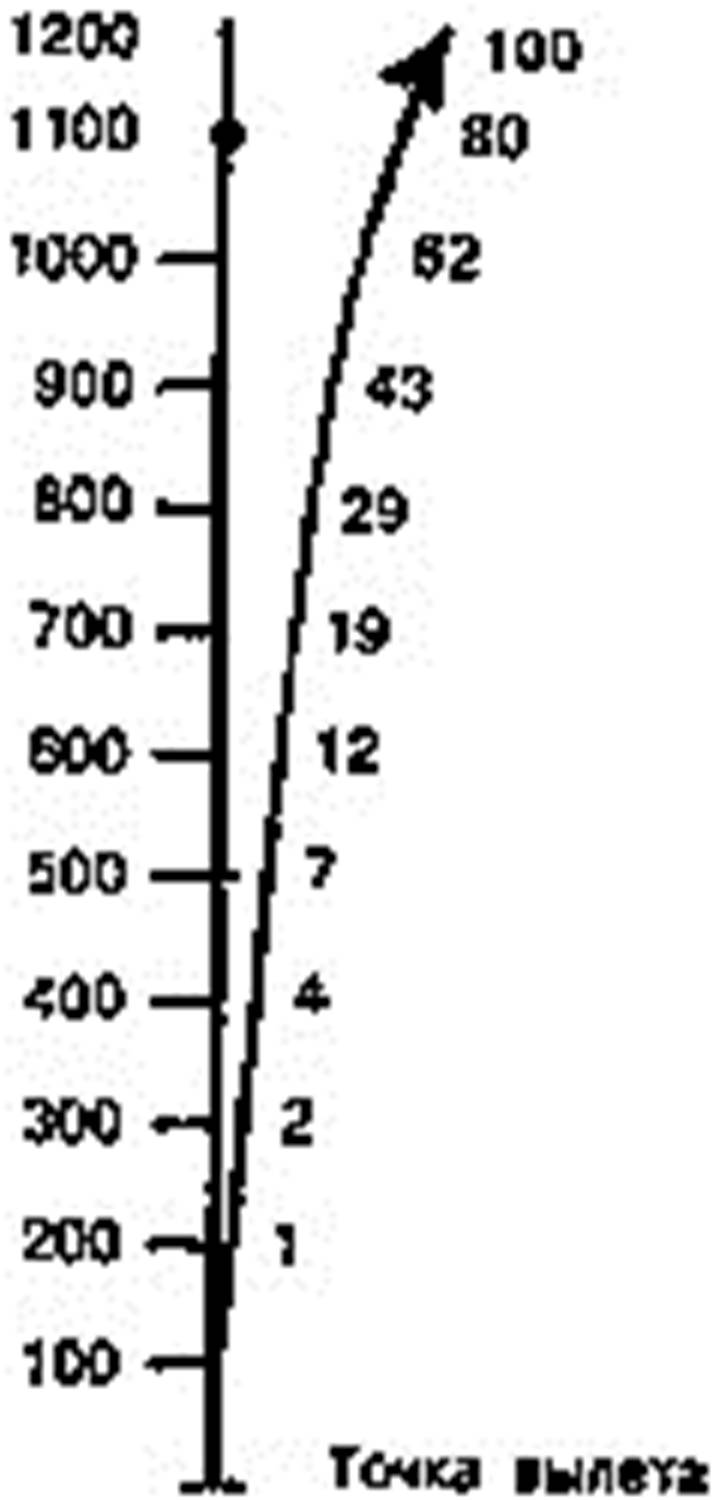

Вследствие одновременного воздействия на пулю вращательного движения, придающего ей устойчивое положение в полете, и сопротивления воздуха, стремящегося опрокинуть пулю головной частью назад, ось пули отклоняется от направления полета в сторону вращения. В результате этого пуля встречает сопротивление воздуха больше одной своей стороной и поэтому отклоняется от плоскости стрельбы все больше и больше в сторону вращения. Такое отклонение вращающейся пули в сторону от плоскости стрельбы называется деривацией. Это довольно сложный физический процесс. Деривация возрастает непропорционально расстоянию полета пули, вследствие чего последняя забирает все больше и больше в сторону и ее траектория в плане представляет собой кривую линию (схема 66, табл. 7). При правой нарезке ствола деривация уводит пулю в правую сторону, при левой - в левую.

Схема 66. Деривация Таблица 7

На дистанциях стрельбы до 300 метров включительно деривация не имеет практического значения. Особенно это характерно для винтовки СВД, у которой оптический прицел ПСО-1 специально смещен влево на 1,5 см Ствол при этом слегка развернут влево и пули слегка (на 1 см) уходят левее. Принципиального значения это не имеет. На дистанции 300 метров силой деривации пули возвращаются в точку прицеливания, то есть по центру. И уже на дистанции 400 метров пули начинают основательно уводиться вправо, поэтому, чтобы не крутить горизонтальный маховик, цельтесь противнику в левый (от вас) глаз (схема 67). Деривацией пулю уведет на 3- 4 см вправо, и она попадет противнику в переносицу. На дистанции 500 метров цельтесь противнику в левую (от вас) сторону головы между глазом и ухом (схема 68) - это и будет приблизительно 6-7 см. На дистанции 600 метров - в левый (от вас) обрез головы противника (схема 69). Деривация уведет пулю вправо на 11-12 см. На дистанции 700 метров возьмите видимый просвет между точкой прицеливания и левым краем головы, где-то над центром погона на плече противника (схема 70). На 800 метров - дать поправку маховиком горизонтальных поправок на 0,3 тысячной (сетку подать вправо, среднюю точку попадания переместить влево), на 900 метров - 0,5 тысячной, на 1000 метров - 0,6 тысячной.

Схема 67

Схема 68

Схема 69

Схема 70 Чем выше угол места цели, тем меньше деривация. У стволов различных видов оружия шаг нарезов различный, следовательно, различной будет и деривация. Следует учесть, что тяжелые пули меньше отклоняются деривацией, и отклонение это будет тем меньше, чем больше вес пули такого же калибра. Так, тяжелые пули спортивных патронов калибра 7,62 массой 13,4 г отклоняются в 1,5 меньше, чем легкие пули, а на дистанции 1000 м и далее - в 2 раза меньше. ТРАЕКТОРИЯ ПОЛЕТА ПУЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Снайпер обязан знать, как летит выпущенная им пуля и что с ней происходит в полете. В настоящем пособии описываются элементы траектории винтовочной пули и наводки оружия, необходимые снайперу в практической работе (схема 71).

Схема 71. Элементы наводки и траектории стрелкового оружия Траекторией называется линия полета пули в воздухе. Прямая линия, представляющая продолжение оси канала ствола до выстрела, называется линией выстрела. Прямая линия, представляющая продолжение оси канала ствола в момент выстрела, называется линией бросания. При наличии угла вылета пуля выбрасывается из канала ствола не по линии выстрела, а по линии бросания. Выброшенная из канала ствола с определенной начальной скоростью пуля при движении в воздухе подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Действие первой направлено вниз: оно заставляет пулю непрерывно понижаться от линии бросания. Действие второй направлено навстречу движению пули: оно заставляет ее непрерывно терять скорость полета. В результате этого пуля, выброшенная из канала ствола, летит не по прямой линии бросания, а по кривой, неравномерно изогнутой линии, расположенной ниже линии бросания. Начало траектории - точка вылета (дульный срез ствола). Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета, называется горизонтом оружия Вертикальная плоскость, проходящая через точку вылета по линии выстрела (бросания), называется плоскостью стрельбы. Чтобы добросить пулю до какой-либо точки на горизонте оружия, необходимо линию бросания направить выше горизонта. Угол, составленный линией выстрела и горизонтом оружия, называется углом возвышения. Расстояние по горизонту от точки вылета до точки падения (табличной) называется горизонтальной или прицельной дальностью Угол между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия называется углом падения (табличным). Высшая точка траектории над горизонтом называется вершиной траектории. Вершина делит траекторию на две неравные ветви, ветвь от точки вылета до вершины, более длинная и отлогая, называется восходящей ветвью траектории, ветвь от вершины до точки падения, более короткая и крутая, называется нисходящей ветвью траектории Расстояние от горизонта оружия до вершины траектории (на конкретном ее участке) называется высотой траектории. Точка, по которой наводится оружие, называется точкой прицеливания. Линия, идущая от глаза стрелка через середину прорези прицела и вершину мушки (оптическая ось оптического прицела), называется линией прицеливания. Угол, образуемый линией прицеливания и линией выстрела, называется углом прицеливания. Этот угол при наводке получается путем установки прицельного приспособления по высоте соответственно дальности стрельбы. При расположении цели на одинаковой высоте с оружием линия прицеливания совпадает с горизонтом оружия, а угол прицеливания совпадает с углом возвышения. При расположении цели выше или ниже горизонта оружия между линией прицеливания и горизонтом оружия образуется угол, называемый углом места цели. Угол места цели считается положительным, когда цель выше горизонта оружия, и отрицательным, когда цель ниже. Угол места цели и угол прицеливания в совокупности составляют угол возвышения. Угол возвышения, при котором получается наибольшая горизонтальная дальность, называется углом наибольшей (предельной) дальности. Величина угла наибольшей предельной дальности для винтовочных пуль калибра 7,62 мм равна 30°. Пространство (расстояние по линии прицеливания), на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели, называется поражаемым пространством. Прицельное поражаемое пространство зависит: - от высоты цели (оно будет тем больше, чем выше цель); - от отлогости траектории (оно будет тем длиннее, чем отложе траектория). Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем протяжении прицельной дальности, называется прямым выстрелом. Применяется при отражении атаки противника. Выстрел, при котором траектория не поднимается выше линии прицеливания или сопряжена с ней, называется прямым охотничьим выстрелом (снайперским). Это старое английское понятие. Прямой охотничий выстрел по дальности зависит от высоты постановки прицельных приспособлений и начальной скорости пули. Дальность такого выстрела обычно не превышает 200-250 метров. Прямой охотничий выстрел применяется в уличных и лесных боях при необходимости постоянно маневрировать. ЕСТЕСТВЕННОЕ РАССЕИВАНИЕ (РАЗБРОС) ВЫСТРЕЛОВ. СРЕДНЯЯ ТОЧКА ПОПАДАНИЯ

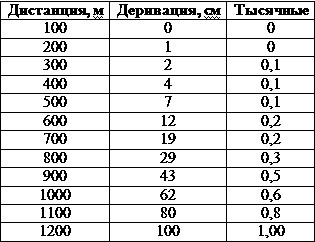

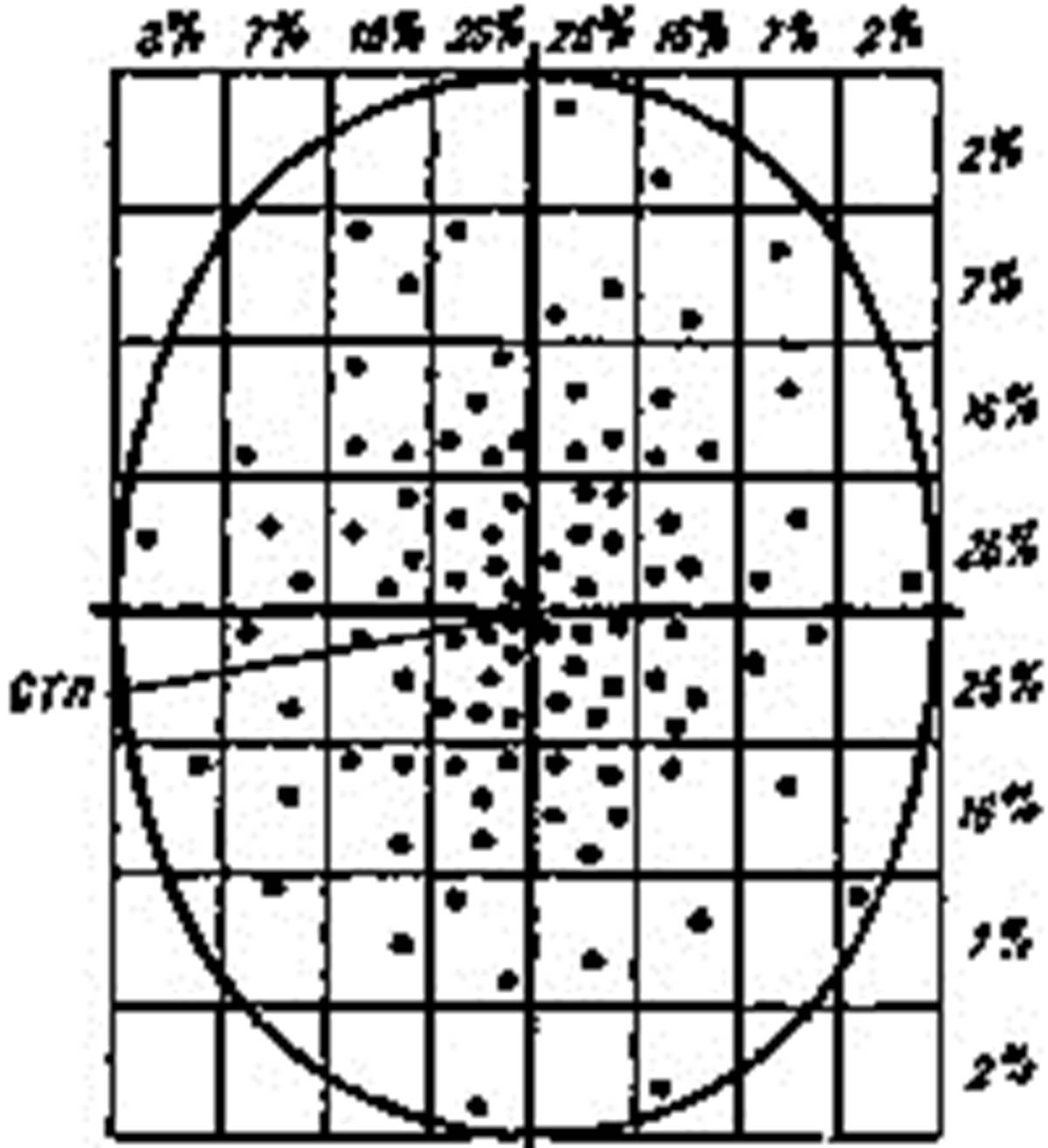

При стрельбе из одного и того же вполне исправного оружия, при самом тщательном соблюдении точности и однообразии каждого выстрела каждая пуля вследствие ряда случайных причин летит по своей, отличной от других траектории. Это явление называется естественным рассеиванием (разбросом) выстрелов. Почему происходит рассеивание? От ряда причин, действие которых невозможно учесть заранее при прицеливании. Например, как бы точно ни изготовлялись патроны, в них всегда будет некоторое разнообразие в массе и качестве порохового заряда, капсюльного воспламеняющего состава, форме и массе пуль и гильз, качестве крепления пули в гильзе и т. д. Это разнообразие ведет к колебаниям в начальной скорости пули, а от величины начальной скорости зависит форма траектории. Разнообразие в форме и линейных размерах пуль приводит к колебаниям величины сопротивления воздуха, от которой тоже зависит форма траектории. Большое значение для рассеивания имеет качество оружия, чистота обработки канала ствола и его сохранность, качество сборки и отладки оружия. Кроме того, при каждом выстреле будет наблюдаться некоторая неточность наводки, разнообразие воздушных возмущений и т. д. Нельзя учесть все причины, влияющие на рассеивание. Для каждого выстрела нельзя предсказать, на какую величину и куда отклонится пуля от полагающейся ей точки попадания. Место расположения каждого отдельного выстрела случайно и неопределенно, поэтому пробоины на поражаемой вертикальной поверхности занимают некоторую площадь, которая называется площадью рассеивания. На площади рассеивания всегда можно найти такую точку, которая будет средней по отношению ко всем пробоинам. Эта точка называется средней точкой попадания. сокращенно СТП (схема 72).

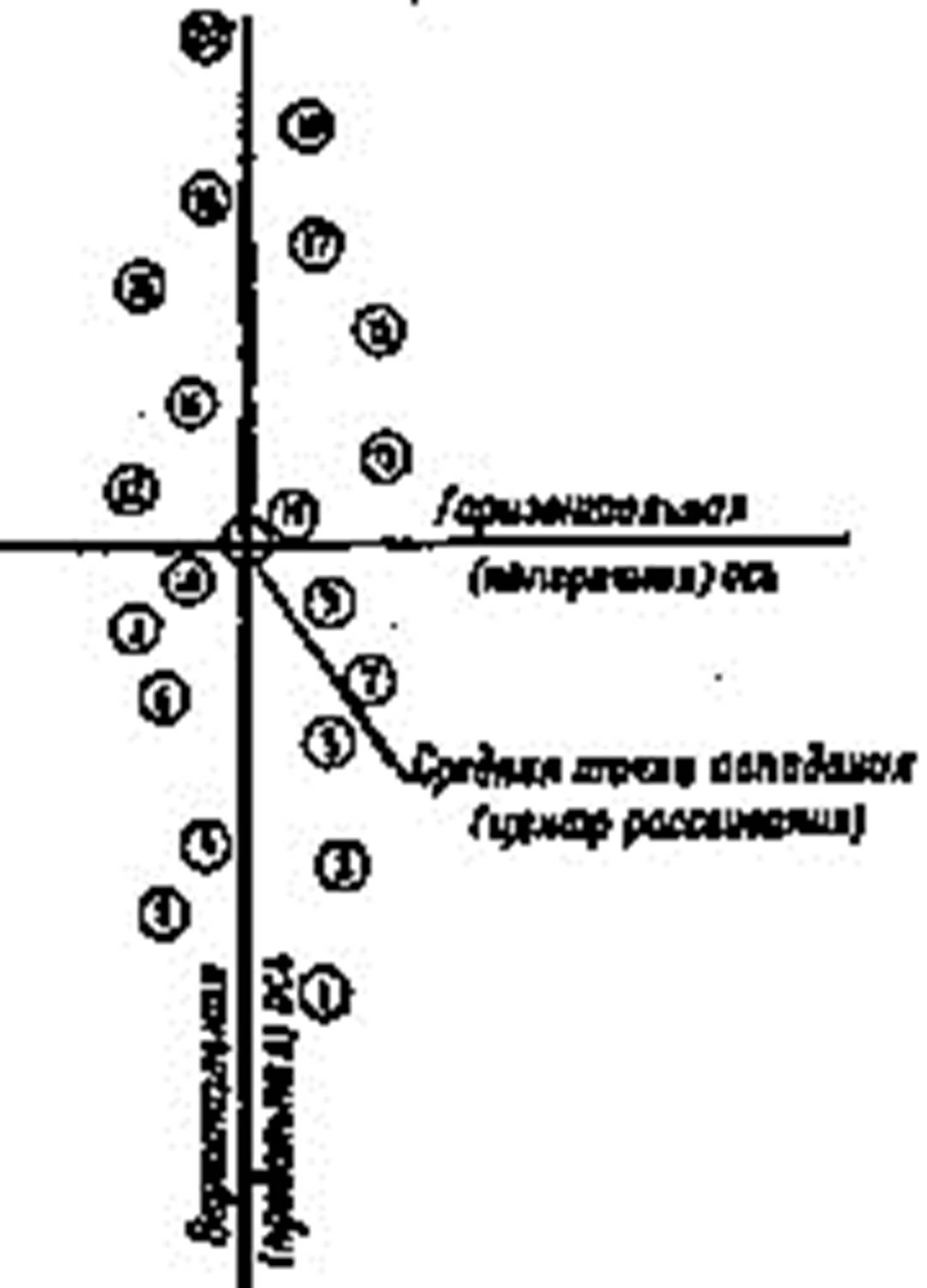

Схема 72. Определение средней точки попадания Рассеивание выстрелов (точек встречи пули с мишенью) рассматривается на вертикальной плоскости как рассеивание по высоте и боковое. Взаимно перпендикулярные линии, проведенные на вертикальной плоскости так, чтобы по обе стороны каждой из них приходилось одинаковое количество пробоин, называются осями рассеивания - вертикальной и горизонтальной (схема 72). Точка пересечения осей рассеивания при достаточно большом числе выстрелов и определяет положение средней точки попадания. Рассеивание пуль подчиняется определенному закону рассеивания, который выражается в следующем: - площадь рассеивания всегда ограничена некоторым пределом и имеет форму эллипса (овала), вытянутого сверху вниз (схема 73); - пробоины располагаются относительно СТП (центра рассеивания) симметрично, то есть каждому отклонению от СТП в одну сторону отвечает такое же примерно по величине отклонение в противоположную сторону; - пробоины располагаются неравномерно: чем ближе к средней точке попадания (центру рассеивания), тем гуще, чем дальше от центра - тем реже; - размеры площади рассеивания находятся в прямой зависимости от дальности стрельбы.

Схема 73. Закономерность рассеивания Чем меньше эллипс рассеивания, тем лучшей считается кучность боя оружия. Кучность боя - основной показатель качества снайперской винтовки. За него идет постоянная борьба путем отбора наиболее кучных стволов, подбора боеприпасов кучного боя, испытания этих боеприпасов на отборных стволах и балансировочной отладки оружия (см. далее раздел 8 "Теория оружия и боеприпасов"). В спортивной и снайперской практике принято жесткое понятие кучности стрельбы, которое определяется величиной фактического рассеивания выстрелов при стрельбе из той или иной конкретной системы или конкретного образца оружия. Для малокалиберного оружия рассеивание определяется на дистанции 50 метров, для снайперского оружия калибра 7,62 мм - 100 метров. Если в инструкции написано, что разброс винтовки СВД соответствует 8х7, это значит, что на дистанции 100 метров разброс оружия по вертикальной мишени должен вкладываться в эллипс размером 8 см по вертикали и 7 см по горизонтали, и не более того. Если разброс превышает эти табличные данные, оружие бракуется - для точной снайперской стрельбы оно непригодно. Чем кучнее бой ствола, тем лучше качество оружия. Кучность боя ствола той же винтовки СВД может быть и лучше, чем указанная в табличных нормах. Во многом кучность боя конкретного ствола зависит от качества его изготовления, качества боеприпасов и правильного их подбора к конкретному стволу. Поэтому нередки случаи достижения кучности стрельбы из винтовки СВД 4х3 см и даже 3х2. Отдельные образцы спортивно-целевого оружия обеспечивают кучность боя на 100 м практически пуля в пулю. Меткость стрельбы определяется совмещением СТП (центра рассеивания) с намеченной точкой прицеливания на мишени. Меткость зависит от кучности боя и от умения стреляющего - насколько правильно он может выполнять приемы работы с оружием при стрельбе, от того, насколько он тренирован и насколько правильно им установлены прицельные приспособления. ТАБЛИЦЫ ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ

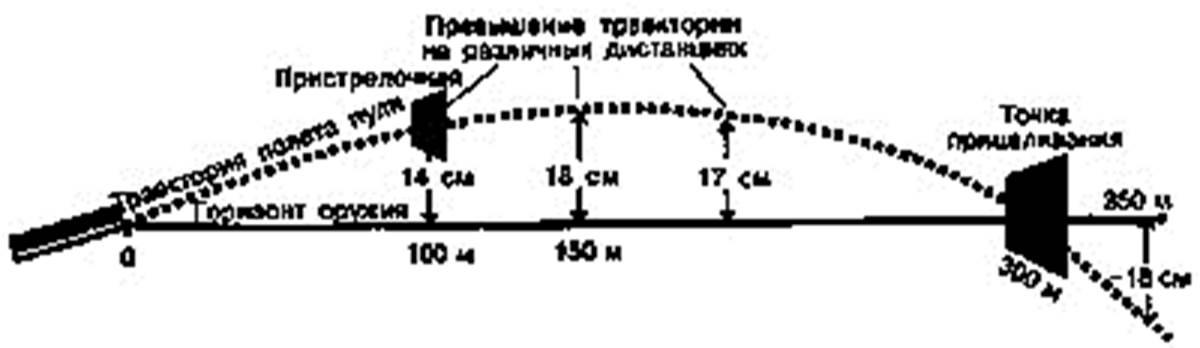

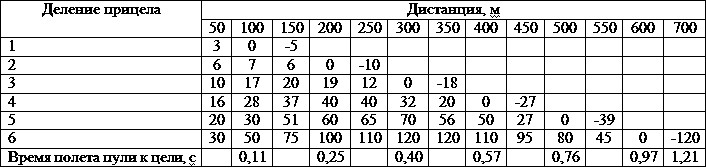

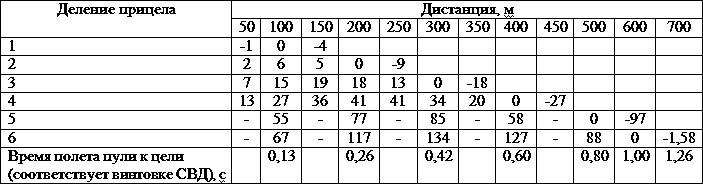

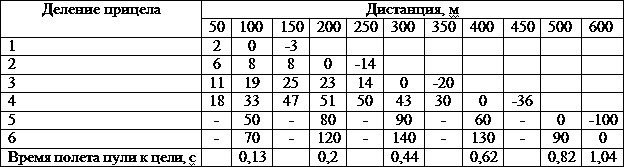

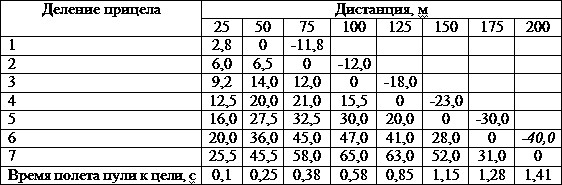

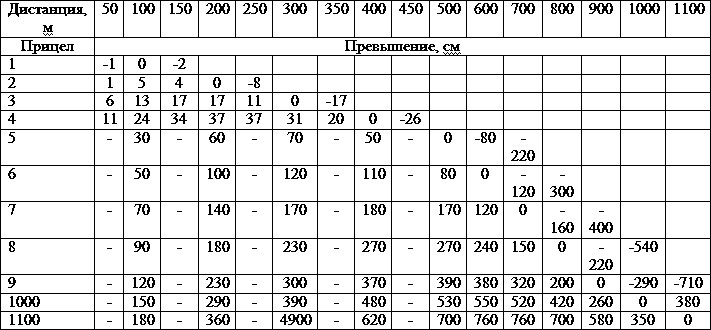

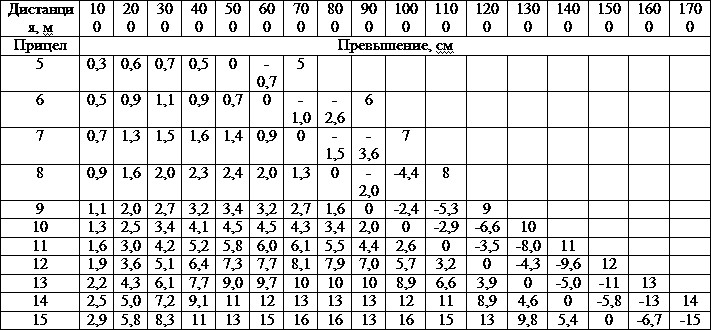

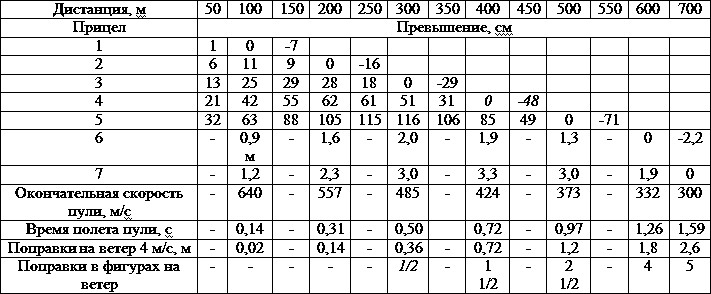

Основные поправки, постоянно вносимые при стрельбе, - на дальность. Основная снайперская таблица - это таблица превышения средних траекторий для конкретной системы оружия, из которого стреляет снайпер (табл. 8-12). В таблице содержатся данные о превышении траектории полета пули над линией горизонта оружия на различных дистанциях стрельбы при различных установках прицела. Рассмотрим практическое толкование такой таблицы по винтовке СВД (табл. 8). Таблица 8 Превышения средних траекторий при стрельбе из винтовки СВД (в см) - основная снайперская таблица при стрельбе патронами "снайперские" и патронами с пулей "серебряный носик" (со стальным сердечником)

ПРИМЕЧАНИЕ Прочерки - данные, не имеющие практического значения. На дистанции 300 метров выделен в квадрат прицел 3 и превышение траектории на 100 метров равно 14 см. Это пристрелочные данные. На дистанции 200 метров выделены квадратами прицел 2 и превышение траектории на 100 метров равно 5 см и на 150 метров равно 4 см. Это данные для совмещения линий прицеливания оптического и открытого прицелов и для стрельбы без перестановки прицела на близких дистанциях. На дистанции 600 метров выделен прицел 6, с такого расстояния снайпер стреляет прямым выстрелом по атакующей пехоте. Данные с минусом после 0 означают понижение траектории после дальности установленного прицела. Допустим, дистанция стрельбы 300 метров. На это расстояние, как известно, устанавливается прицел "3". При этом ствол винтовки немного поднимается вверх, увеличивается угол прицеливания - пулю надо чуть-чуть "подбросить", иначе под действием земного тяготения она на 300 метров не долетит и упадет ближе. При этом в высшей точке траектории на середине дистанции - 150 метров - пуля поднимается над горизонтом оружия на 18 см (см. табл. 8 и схему 74). На дистанции 100 метров превышение будет 14 см (запомним" этот момент - он очень важен при пристрелке оружия), на 200 метров превышение составляет 17 см. При стрельбе на 200 метров и прицеле "2" наивысшее превышение пули будет на дистанции 100 метров - 5 см, на 150 метров - 4 см (см. табл. 8 и схему 76). Но за дистанциями установленного прицела пуля будет резко уходить вниз - при прицеле "3" на дистанции 350 метров пуля резко уйдет вниз от линии прицеливания сразу на 18 см (см. табл. 8). При прицеле "2" на дистанции 250 м пуля будет иметь понижение сразу на 11 см. В табл. 8 значение 0 указывает, что при правильно пристрелянном оружии и соответствии дистанции стрельбы установленному прицелу пуля попадает в центр мишени, то есть в саму точку прицеливания. На более дальних дистанциях понижение траекторий и СТП ниже прицельной будет еще больше. К примеру, поставлен прицел "4", но при дистанции 450 метров пуля пойдет ниже линии прицеливания на 43 см (!), при поставленном прицеле "6" и реальной дистанции стрельбы 700 метров понижение будет уже на 130 см.

Схема 74. Пояснение к табл. 8. Прицел 3, дистанция стрельбы 300 метров. Пристрелка винтовки на 100 метров Таблица 9 Стрельба из трехлинейной винтовки образца 1891-1930 гг. Vнач. легкой пули 865 м/с

Таблица 10 Стрельба из винтовки СВТ (Токарева) Vнач. легкой пули 840 м/с

Таблица 11 Стрельба из трехлинейного карабина образца 1907-1938-1944 гг. Vнач. пули - 820 м/с

Таблица 12 Стрельба из малокалиберной винтовки

Соответственно, на более ближних дистанциях будет наблюдаться превышение СТП. Так при прицеле "4" на реальной дистанции стрельбы 350 метров пуля пройдет выше точки прицеливания на 20 см. При прицеле "5" на реальной дистанции 450 метров пуля пройдет выше точки прицеливания на 28 см. При неправильной установке прицела или при неправильно определенном расстоянии до цели будут неизбежные промахи. Вот почему таблица средних траекторий считается основной снайперской таблицей. Снайперу чрезвычайно важно знать точное расстояние до цели плюс-минус 10 метров, не больше и не меньше, да и то этот допуск в 10 метров даст вертикальный разброс на дистанциях 500-600 метров 5-8 см вверх/вниз. По возможности следует запомнить таблицу превышения средних траекторий для оружия, из которого приходится стрелять, или же приклеить ее на винтовочный приклад. Баллистические характеристики для стрельбы из различных винтовок различными боеприпасами представлены в табл. 13-15. Таблица 13 Таблица превышения средних траекторий над линией прицеливания легкой пулей образца 1908 г. при стрельбе из винтовки СВД. Vнач. 840 м/с

При стрельбе легкой пулей образца 1908 г. на дистанциях, превышающих 1100 метров, ее естественное рассеивание превышает размеры силуэта ростовой цели, поэтому снайперская стрельба данным боеприпасом на больших дистанциях становится бессмысленной. Таблица 14 Сводная таблица превышения средней траектории над линией прицеливания при стрельбе пулей образца 1930 г. (тяжелой) из винтовок и пулеметов

ПРИМЕЧАНИЕ. Знак "минус" означает понижение траектории относительно линии прицеливания. Самозарядный карабин СКС (Симонова), а также охотничьи карабины "Архар" (охотничий аналог СКС), "Сайга" и "Вепрь", стреляющие патронами 7,62х39 образца 1943 г., имеют одну и ту же длину ствола, 520 мм, и одни и те же баллистические данные, приведенные в табл. 15. Таблица 15 Сводная баллистическая таблица по карабину СКС Vнач. пули 735 м/с

ПРИМЕЧАНИЕ Предельная дальность полета пули 2000 м. Убойную силу пуля сохраняет до 1500 м. ПРАКТИЧЕСКАЯ "ПРИВЯЗКА" К ЦЕЛИ

При стрельбе на дистанциях свыше 400 метров винтовку лучше пристреливать так, чтобы СТП была сантиметров на пять выше точки прицеливания. Почему так делается? Как уже упоминалось, основная мишень снайпера - голова в поперечнике примерно 25 см. И на большом расстоянии трудно взять точку прицеливания строго по центру этой мишени, ибо цель сливается с "чернотой" основного угольника или прицельного пенька. Поэтому стрелки стараются стрелять "под нижний обрез цели", чтобы видеть эту цель и контролировать ее и чтобы угольник или пенек ее не закрывали. Но в любом случае желательна какая-то "привязка" точки прицеливания, место, к которому можно привязаться этой точкой (напомним, что точка прицеливания - вершина основного угольника). Такой естественной привязкой служит линия горизонта или окопа, откуда высовывается голова. Допустим, что голова высунулась настолько, чтобы посмотреть в бинокль, где-то практически на линии рта - носа. Целясь по линии окопа под голову, имея пристрелянную точку попадания на 5 см выше точки прицеливания (в данном случае выше линии окопа), снайпер попадает противнику в переносицу. Зная хорошо таблицу превышений средних траекторий, можно с успехом стрелять по дальней цели, прицеливаясь под цель с привязкой точки прицеливания по горизонту. Если расстояние до цели 1 километр, о попадании в голову уже нечего и думать. Но если противник на такой дистанции чувствует себя в безопасности и расхаживает в полный рост, этим следует воспользоваться. На дистанции в 1 километр трудно привязать точку прицеливания к какому-либо месту на силуэте цели - все расплывается и "смазывается". Но линия горизонта под ногами противника видна отчетливо. Привязывайтесь прицельным угольником к ней и цельтесь в каблуки противника, прицел поставьте на 1 км и чуть-чуть выше (добавьте 1/4 деления). Пуля пройдет примерно в метре над землей (и точкой прицеливания) и поразит цель. Сейчас этот прием считается достойным виртуозов, а еще в 70-е годы он входил в программу подготовки общевойсковых снайперов ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ

Как уже было сказано, прямой выстрел - тот, при котором траектория пули не поднимается выше цели на всей дистанции стрельбы. Дальность прямого выстрела из винтовки зависит от высоты цели и определяется по таблицам превышения средних траекторий путем сравнивания высоты цели с высотой табличной траектории. Явление прямого выстрела используют в подвижных маневренных боевых действиях при дефиците времени, когда нужно все время двигаться, некогда крутить маховиками и выставлять прицел по дальности. Прямой выстрел в обороне при отражении атаки наступающего противника обычно составляет по дальности 600 метров с прицелом "6" и точкой прицеливания все время по каблукам противника Почему так? Средний рост перебегающего в атаке пехотинца 150 см. Реально он различим метров на 600. По таблице превышения средних траекторий находим наиболее подходящую ее высоту, не превышающую высоту цели на дистанции 600 метров. Она будет равна на середине (вершине) траектории при дистанции 300 метров - 120 см с прицелом "6"; на 400 метров с тем же прицелом "6" - 110 см; на 500 метров с прицелом "6" - 74 см (схема 75).

Схема 75. Прямой выстрел Следовательно, целясь в ноги наступающему пехотинцу с прицелом "6", начиная с дистанции 600 метров и ближе, по мере его приближения, можно стрелять без перестановки прицела. Противник будет поражен сначала в ноги, потом в живот, грудь, голову. По достижении дистанции 300 метров (вершины траектории) противник будет поражаться в грудь, голову, живот и снова в ноги. Способ стрельбы прямым выстрелом удобен в обороне, при отражении атаки противника, когда некогда устанавливать прицел на постоянно меняющиеся дистанции стрельбы, и неважно, куда будет поражен противник (идущих на вас в атаку противников будет очень много), - важно, чтобы он до вас не дошел. В данном случае целить в голову - ненужная роскошь. Важнее стрелять почаще, чтобы атака неприятеля быстрее захлебнулась. Если уж вы хотите "зацепить" противника "покруче", имейте в виду следующее: на дистанции 600 метров пуля упадет в точку прицеливания, то есть по каблукам, и поэтому на этой дистанции нужно целиться повыше, куда-то в область коленей или выше, в пояс, если хотите попасть по центру. Но ближе, на 500 метров, надо стрелять уже по каблукам - траектория сама выведет пулю куда надо. На близкой дистанции, 100 метров, пуля также будет уходить вниз (см. по табл. 8: превышение на такой дистанции будет 53 см), поэтому целиться нужно также выше колен и ниже пряжки, чтобы попасть в грудь. Но на всех остальных дистанциях, от 500 и до 100 метров, по мере приближения атакующего противника точку прицеливания нужно брать только по горизонту, "по каблукам", не меняя установку прицела по высоте. При наступательных действиях при стрельбе легкой пулей из винтовок прямой выстрел получается: - по окопавшейся цели (высота 30 см) с прицелом "3 1/2" или постоянным "П" на дистанции до 350 метров; - по открыто лежащей цели (высота 50 см) с прицелом "4" на дистанции до 400 метров; - по перебегающей цели (высота 1,5 м) с прицелом "6" на дистанции до 600 метров. На вышеуказанных дистанциях при вышеназванных установках прицелов стрельба производится с выбором точки прицеливания по горизонту поверхности грунта на уровне цели без изменения установки прицела при изменениях дистанции "ближе к противнику". ПРЯМОЙ "ОХОТНИЧИЙ" ВЫСТРЕЛ В ГОРОДЕ

2015-06-05

2015-06-05 2834

2834