В состав лабораторной установки входят влагомер сыпучих материалов «Берег-2» и влагомер древесины «ЭВ-2к».

В основе принципа действия влагомера «Берег-2» лежит оптический метод измерения влажности.

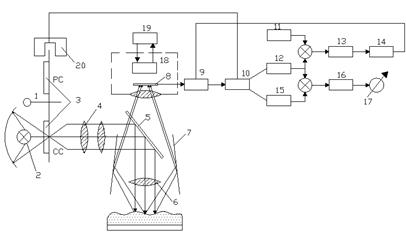

Функциональная схема влагомера «Берег-2» изображена на рис. 5.

Рис.5. Функциональная схема влагомера «Берег-2»

Принцип действия влагомера «Берег-2». Влагомер является оптическим абсорбциометром, использующим свойство воды, находящейся в сыпучем материале, поглощать инфракрасное излучение определенного спектрального состава. Структурно влагомер представляет собой лучевой двухканальный фотометр с регистрацией отношения электрических сигналов рабочего (измерительного) и сравнительного сигналов, полученных на приемнике излучения. Электрический сигнал рабочего канала определяется энергией излучения рабочего светового потока, спектральный состав которого соответствует одной из резонансных полос поглощения воды. Электрический сигнал сравнительного канала, определяемый энергией излучения сравнительного светового потока, служит для компенсации влияния неинформативных факторов. Спектральный состав сравнительного светового потока вне резонансных полос поглощения воды.

|

|

|

Для выделения требуемого спектрального состава рабочего и сравнительного потоков используются интерферентные светофильтры. Для регистрации отношения электрических рабочего и сравнительного сигналов во влагомере применена схема автоматического регулирования коэффициента усиления, общего для обоих сигналов электрического тракта.

Влагомер работает следующим образом. Световой поток от источника излучения 2 проходит поочередно через рабочий светофильтр (PC) и сравнительный (СС), закрепленные на обтюраторе (диске), который приводится во вращение двигателем 1. Светофильтры 3 PC и СС выделяют из спектра излучения источника 2 требуемые длины волн. Светофильтры на обтюраторе геометрически разнесены на 180°. Разнесенные во времени рабочий и сравнительный световые потоки зеркалом 5 направляются через объектив 6 на кювету с анализируемым материалом, а отраженные от материала потоки зеркалом тубуса 7 направляются на приемник излучения 8, где происходит преобразование световых сигналов в электрические.

Конструктивное положение зеркал и приемника выбрано так, что на приемник попадает только диффузионная составляющая излучения, отраженная от анализируемого материала рабочего и сравнительного световых потоков. Таким образом, на выходе приемника присутствуют два разделенных во времени электрических сигнала: рабочий и сравнительный, вызванные соответственно рабочим и сравнительным потоком излучения. После усилителя 9 происходит распределение рабочего и сравнительного электрических сигналов на электронном ключе 10, работа которого синхронизирована с нахождением в световом потоке рабочего и сравнительного светофильтров. Синхронизация осуществляется с помощью оптрона 20, выполняющего функцию датчика положения обтюратора. Разделенные рабочий и сравнительные сигналы через сглаживающие фильтры 12, 15 приходят на соответствующие входы дифференциального усилителя 16. Выход усилителя подключен к индикатору 17. Одновременно сравнительный сигнал поступает на вход дифференциального усилителя 13, куда также поступает постоянный по уровню сигнал от источника опорного напряжения (ИОН) 11. Выходной сигнал усилителя 13 подается на регулятор 14, который управляет коэффициентом передачи усилителя 9. Таким образом, сравнительный сигнал на входе усилителя 13 поддерживается на постоянном уровне, равном уровню источника ИОН. Допустим, сравнительный сигнал по каким-либо причинам уменьшится, что приведет к изменению (уменьшению) коэффициента усиления усилителя 9 до такой величины, что сравнительный сигнал на выходе (а значит, и на соответствующем входе усилителя 16) станет снова равным сигналу от источника. Поскольку усилитель 9 является общим трактом для рабочего и сравнительного сигналов, то усилитель 9 окажет такое же воздействие и на рабочий сигнал, т.е. рабочий сигнал тоже увеличивается во столько же раз, как и сравнительный.

|

|

|

Температура фотоприемника поддерживается постоянной при помощи датчика температуры 18 и регулятора нагрева 19.

Система поддержания постоянного уровня сравнительного сигнала позволяет получить на индикаторе величину, пропорциональную отношению рабочего потока к сравнительному. Действительно, на индикаторе 17 индицируется величина α, определенная по формуле:

α =k16 (Ucp-Up), (1)

где k16 - коэффициент передачи усилителя 16; Up, Ucp- рабочий и сравнительный сигналы на входах усилителя 16 соответственно. Для реальных значений сигналов можно допустить, что люксваттная характеристика приемника 8 и амплитудные характеристики усилителя и ключа 10 линейны, поэтому можно записать:

Up= k8 k9 k10Фр, (2)

Uср= k8 k9 k10Фср, (3)

где k8, k9, k10 -коэффициенты передачи устройства 8, 9, 10 соответственно; Фр, Фср - отраженные от анализируемого материала рабочий и сравнительный световые потоки соответственно.

В то же время в результате регулирования имеем

Uср= k8 k9 k10Фср = Uон, (4)

где Uон - величина сигнала источника ИОН. Найдем из этой формулы значение k= k8 k9 k10 и, подставив его в формулу (2), получим выражение:

Up= Uон Фр/ Фср (5)

С учетом выражения (5) и того, что Ucp=Uон, формула (1) примет вид:

α =k16.(1-Фр/Фср). (6)

Спектральный состав (длина волны) рабочего светового потока выбирается в области одной из полос поглощения воды, т.е. там, где проявляются абсорбционные свойства материала, вызванные наличием в нем воды. Обычно эти полосы с центрами 1,44 и 1,33 мкм. Спектральный состав сравнительного светового потока выбирается вне полос поглощения воды, где абсорбционные свойства материала, вызванные наличием в нем воды, проявляются значительно слабее, чем для рабочего потока, или вообще не проявляются. Таким образом, изменение выходной величины по формуле (6) зависит в основном от изменения отношения Фр/Фср, вызванного изменением массовой доли влаги в материале.

Как следует из выражения (6), влияние неселективных факторов, т.е. факторов, вызывающих абсолютно одинаковые относительные изменения рабочего и сравнительного сигналов, не должно сказываться на точности измерений. Однако поскольку спектральный состав рабочего и сравнительного световых потоков разный, то с учетом неравномерности спектральных характеристик оптических элементов и приемника излучения ни один из влияющих факторов, строго говоря, нельзя считать неселективным.

|

|

|

К факторам, влияние которых не удается полностью компенсировать, относятся в первую очередь неинформативные параметры анализируемого материала, например, химический состав материала и его колебания, гранулометрический состав, расстояние от преобразователя до анализируемого материала и т.п. Остаточные влияния неинформативных параметров можно устранить путем коррекции результата по текущему значению неинформативного параметра или выполнения ряда градуировок анализатора для соответствующих узких областей значений неинформативного параметра.

Как уже говорилось выше, влагомер измеряет отношения Фср/Фр. Для перехода от измерения этой величины к измерению массовой доли влаги в анализируемом веществе необходимо установить функциональную связь между величинами W и Фср/Фр, т.е. отградуировать влагомер. Для этой цели в приборе предусмотрена регулировка нуля и чувствительности.

Установка нуля влагомера производится регулировкой уровня рабочего сигнала на входе усилителя 16. Регулировка чувствительности (регулировка размаха шкалы) влагомера осуществляется путем изменения коэффициента усиления усилителя 16.

При организации аналитического контроля технологических потоков с помощью влагомера необходимо учитывать следующее. Информация о влажности сыпучего материала содержится в диффузионно отраженном от материала световом потоке. В теории рассеивания света от мелкодисперсных сред существует понятие "бесконечно толстого слоя" материала, т.е. слоя такой толщины, излучение через который не проникает, а полностью в нем поглощается или от него отражается. Толщина такого слоя для большинства сыпучих материалов составляет 5-15 мм, хотя 70-80 % информации содержится в световом потоке, отраженном от слоя материала толщиной всего 1-2 мм. Кроме того, диаметр светового "пятна" на поверхности материала составляет всего около 80 мм.

|

|

|

Таким образом, мы получаем информацию о влажности материала с поверхностной площадью круга диаметром не более 80 мм на глубину не более 2 мм. В то же время влажность материала неравномерна как по глубине, так и по ширине слоя. Поэтому для получения достоверной информации о составе анализируемого материала о массовой доле в нем влаги во влагомер необходимо подавать «представительную» массу. Задача формирования «представительной» пробы решается для конкретного материала и конкретной технологической точки.

Инструмент и принадлежности. В комплект влагомера «Берег-2» в качестве принадлежностей входят кювета, служащая для засыпания в нее анализируемого материала, и имитатор, предназначенный для оперативной проверки градуировочной характеристики влагомера по реперной точке.

Кювета засыпается материалом заподлицо с ее бортами и устанавливается в задвижку, в которой имеется отверстие диаметром 118,5 мм. Задвижка в свою очередь, вводится по направляющим планкам, присоединенным к тубусу преобразователя.

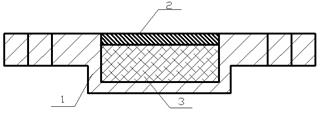

Имитатор состоит из металлического корпуса 1 (см. рис. 6.), закрытого сверху стеклом 2. Внутренний объем заполнен сернокислым барием 3. Имитатор присоединяется к тубусу преобразователя, с помощью имеющихся в корпусе пазов.

Рис.6. Имитатор

Устройство и работа влагомера ЭВ-2к. Электронный влагомер ЭВ-2к предназначен для измерения влажности пиломатериалов, заготовок, деталей и изделий из химически необработанной древесины на предприятиях лесной, целюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

Принцип действия влагомера ЭВ-2к основан на кондуктометрическом методе измерения влажности.

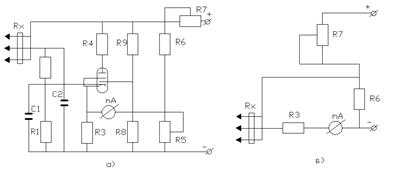

Прибор представляет собой переносной двухдиапазонный измеритель сопротивления со специальным датчиком, внедряемым в древесину. На первом диапазоне измерения прибор выполнен по схеме лампового вольтметра (рис. 7.). Резисторы R1 и R2 образуют делитель, напряжение на выходе которого измеряется ламповым вольтметром, выполненным по мостовой схеме. К выходу усилителя подключен показывающий прибор (микроамперметр на 50 мА).

Рис.7. Принципиальная электрическая схема влагомера ЭВ-2К на диапазонах: а) 2-20 %, б) 20-60 %

Для приведения в равновесие мостовой схемы используется переменный резистор R5 (установка «НШ»). Калибровка усилителя осуществляется изменением анодного напряжения переменным резистором R7 (установка «КШ») при закороченном датчике (нажатой кнопке «КШ»).

На втором диапазоне прибор выполнен по схеме последовательного магнитоэлектрического омметра, питаемого с делителя напряжения, состоящего из резисторов R7 и R6 (рис. 14 6).

Калибровка прибора (установка нуля омметра) осуществляется изменением напряжения питания переменным резистором R7 при закороченном датчике.

2015-06-26

2015-06-26 1963

1963