ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

|

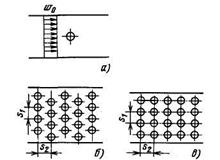

| Рис. 10.1. Расположение труб при поперечном обтекании: о — одиночная труба; б — шахматный пучок; в —коридорный пучок |

Поперечное обтекание одиночной трубы и пучка труб. Экспериментальные данные по теплоотдаче при поперечном обтекании одиночной круглой трубы (рис. 10.1, а) спокойным, нетурбулизированным потоком обобщаются формулой

. (10.7)

. (10.7)

Параметры теплоносителя в формуле (10.7) соответствуют условиям набегающего потока, определяющим размером является наружный диаметр трубы. Значения коэффициента С и показателя степени п в зависимости от критерия Reж приведены ниже:

| Re» | 1 — 4-103 | 4-103 — 4-104 | 4-104— 4-105 |

| С | 0,55 | 0,2 | 0,027 |

| п | 0,5 | 0,62 | 0,8 |

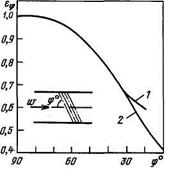

Коэффициент εф учитывает угол между направлением течения потока и осью трубы. Наибольшие значения а (εф =1) наблюдаются при расположении труб перпендикулярно потоку. Если труба наклонена, то значение εф можно взять из графика на рис. 10.2.

|

| Рис. 10.2. Зависимость поправочного коэффициента еф от угла между направлением потока и осями труб для одиночной трубы (1) и для пучка труб (2) |

Турбулизация набегающего потока улучшает теплообмен. Значения поправок, учитывающих турбулизацию, для ряда практически важных случаев можно найти в справочнике [15].

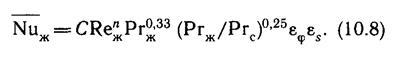

Во многих теплообменниках трубы располагаются в виде шахтных (см. рис. 10.1, б) или коридорных (рис. 10,1, в) пучков. Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании таких пучков в интервале Rеж= 103 = 105 можно рассчитывать по формуле

.

.

Для шахтных пучков С = 0,41; п = 0,6, для коридорных С = 0,26; п = 0,65. Определяющим размером в (10.8) является наружный диаметр труб, определяющей температурой — среднее значение между температурами жидкости от пучка и после него. Скорость w ж рассчитывается как отношение объемного расхода теплоносителя при tж к наиболее узкому сечению в пучке, ширина которого меньше ширины канала на значения произведения наружного диаметра труб на их число в одном ряду. Поправочный коэффициент εs учитывает влияние поперечного S 1и продольного S 2шагов. Для шахтного пучка εs = (S 1 / S 2)1/6 при S 1 / S 2 < 2 и εs = l,12 при S 1 / S 2 > 2. Для коридорного пучка εs = (S 2/d) - 0,15.

При прочих одинаковых условиях коэффициент теплоотдачи от труб шахтного пучка выше, чем от труб коридорного, вследствие большей турбулизации потока в шахматном пучке.

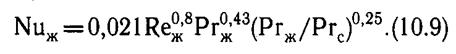

Течение теплоносителя внутри труб. Обобщение большого числа экспериментальных данных дает следующую зависимость для расчета коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к текущему в ней теплоносителю на участке стабилизированного развитого Турбуулентного течения (см. рис. 9.4):

В (10.9), справедливой для наиболее распространенного турбулентного течения при Reж=104 - 5∙106 и Рr = 0,6 - 2500, определяющим размером является внутренний диаметр трубы d. Если это не круглая труба, а канал произвольного сечения, то формула (10.9) тоже применима, только определяющим размером будет эквивалентный диаметр канала dэкв = 4F/П, где F — площадь поперечного сечения; П — внутренний периметр этого сечения.

| Таблица 10.1. Зависимость поправочного коэффициента ε l от l/d для разных значений Re | ||||

| Re | ||||

| 1.104 | 1,34 | 1,23 | 1,13 | 1,03 |

| 5.104 | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,02 |

| 1.105 | 1,15 | 1,1 | 1,06 | 1,02 |

| 1.106 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 |

Определяющей температурой tЖ является средняя между температурами теплоносителя на входе и выходе из трубы. По плотности ρж, соответствующей этой температуре, и массовому расходу т рассчитывается средняя по сечению скорость потока wж = m/(ρжF).

Для расчета среднего по всей длине трубы числа  необходимо умножить

необходимо умножить  по (10.9) на поправочный коэффициент ε l (табл. 10.1), учитывающий влияние начального участка, где коэффициент теплоотдачи выше (см. рис. 9.4). Для достаточно длинных труб (l /d > 50) ε l = 1.

по (10.9) на поправочный коэффициент ε l (табл. 10.1), учитывающий влияние начального участка, где коэффициент теплоотдачи выше (см. рис. 9.4). Для достаточно длинных труб (l /d > 50) ε l = 1.

2015-06-28

2015-06-28 1191

1191