ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

Отчет по лабораторной работе

«Определение удельного заряда электрона “методом магнетрона”»

Выполнил: студент учебной группы БН-11

____________________________

Проверил: профессор Гайнутдинов О.И.

Тамбов ─ 2010 г.

Задание

1. Экспериментально определить удельный заряд электрона.

2. Оценить достоверность полученного результата путем сравнения экспериментального и табличного значений удельного заряда электрона.

Приборы и принадлежности

Электронная лампа, соленоид, источник питания, миллиамперметр, амперметр, вольтметр, потенциометр, соединительные провода.

Теория метода

Удельный заряд электрона ─ это отношение  , где e ─ элементарный заряд, m ─ масса электрона.

, где e ─ элементарный заряд, m ─ масса электрона.

В основе метода определения удельного заряда электрона лежат движение заряженных частиц во взаимно перпендикулярных магнитном и электрическом полях. Название применяемого в работе метода обусловлено тем, что подобное движение электронов в магнитном и электрическом полях такой же конфигурации осуществляется в магнетронах – приборах, используемых для генерации мощных электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты.

|

|

|

Основные закономерности, поясняющие данный метод, можно выявить, рассмотрев для простоты движение электрона, влетающего со скоростью  в однородное магнитное поле, индукция которого перпендикулярна направлению движения электрона. На электрон при его движении в магнитном поле действует максимальная сила Лоренца F л = e·v·B, которая перпендикулярна скорости электрона и, следовательно, является центростремительной силой. Поэтому

в однородное магнитное поле, индукция которого перпендикулярна направлению движения электрона. На электрон при его движении в магнитном поле действует максимальная сила Лоренца F л = e·v·B, которая перпендикулярна скорости электрона и, следовательно, является центростремительной силой. Поэтому

, (1)

, (1)

где e, m, v – элементарный заряд, масса и скорость электрона соответственно; В – индукция магнитного поля; r ─ радиус окружности, откуда

. (2)

. (2)

Из выражения (2) видно, что радиус кривизны траектории движения электрона будет уменьшаться с увеличением индукции магнитного поля и увеличиваться с ростом его скорости.

Удельный заряд электрона из выражения (2) определяется как

. (3)

. (3)

Из выражения (3) следует, что для определения отношения  необходимо знать скорость движения электрона v, индукцию магнитного поля В и радиус кривизны траектории электрона r.

необходимо знать скорость движения электрона v, индукцию магнитного поля В и радиус кривизны траектории электрона r.

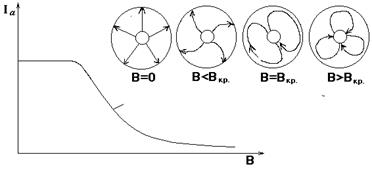

На практике для моделирования такого движения электронов и определения указанных параметров используют двухэлектродную электронную лампу с анодом, изготовленным в виде цилиндра, вдоль оси которого расположен нитевидный катод. При приложении анодного напряжения (Uа) в кольцевом пространстве между анодом и катодом создаётся радиально направленное электрическое поле, под действием сил которого электроны, вылетающие из катода в результате термоэлектронной эмиссии, будут двигаться прямолинейно вдоль радиусов анода, и миллиамперметр, включённый в анодную цепь, покажет определённую силу анодного тока Iа. Однородное магнитное поле, перпендикулярное электрическому полю, получают, размещая лампу в средней части соленоида так, чтобы ось соленоида была параллельна оси цилиндрического анода. В этом случае магнитное поле, возникающее в кольцевом пространстве между анодом и катодом, искривляет прямолинейную траекторию движения электронов. По мере увеличения силы тока соленоида Iс и, следовательно, магнитной индукции B, радиус кривизны траектории движения электрона будет уменьшаться. При небольших значениях магнитной индукции B все электроны, ранее достигавшие анода (при B = 0) будут по-прежнему попадать на анод, а миллиамперметр показывать постоянное значение анодного тока Iа (рис.1). При некотором, так называемом критическом, значении магнитной индукции (Bкр), электроны будут двигаться по траекториям, касающимся внутренней поверхности цилиндрического анода, т. е. перестанут достигать анода, что приведет к резкому уменьшению анодного тока и его полному прекращению при значениях B > Bкр .

|

|

|

Вид идеальной зависимости Iа = ƒ(B), или так называемой сбросовой характеристики, показан на рис. 1 штриховой линией (а). На этом же рисунке схематично показаны траектории движения электронов в пространстве между анодом и катодом при различных значениях индукции магнитного поля B.

Рис.1. Идеальная (а) и реальная (б) сбросовые характеристики

При критическом значении магнитной индукции Bкр радиус кривизны траектории движения электрона равен половине радиуса анода лампы, применяемой в установке, т. е.

. (4)

. (4)

Скорость электрона определяется из условия равенства его кинетической энергии работе, затрачиваемой электрическим полем на сообщение ему этой энергии:

, (5)

, (5)

где Uа – разность потенциалов (напряжение) между анодом и катодом лампы.

Подставляя значения скорости из (5), радиуса траектории rкр из (4) в соотношение (3) при критическом значении индукции магнитного поля, получим выражение для удельного заряда электрона:

. (6)

. (6)

С учётом радиуса катода (rк) это выражение примет вид:

. (7)

. (7)

Значение критической индукции магнитного поля соленоида в центральной его части:

, (8)

, (8)

где N – число витков соленоида, L и R – длина и среднее значение радиуса соленоида, (Ic)кр. – сила тока соленоида, соответствующая критическому значению магнитной индукции.

Подставляя Bкр в (7), получаем окончательное выражение для удельного заряда электрона:

. (9)

. (9)

Поскольку, согласно (8), B ~ Ic, опыт сводится к снятию сбросовой характеристики, т. е. зависимости силы анодного тока от силы тока в соленоиде Iа = ƒ(Ic).

Необходимо отметить, что в отличие от идеальной сбросовой характеристики (рис.1а), реальная характеристика имеет менее крутую падающую часть (рис.1б).

Для определения значения критической силы тока применяют метод графического дифференцирования. С этой целью на графике зависимости Iа = ƒ(Ic) строят зависимость ΔI  /ΔI

/ΔI  = f (I

= f (I  ) при тех же значениях силы тока соленоида. Здесь ∆ Iа – приращение силы анодного тока при изменении силы тока в соленоиде на ∆ Iс.

) при тех же значениях силы тока соленоида. Здесь ∆ Iа – приращение силы анодного тока при изменении силы тока в соленоиде на ∆ Iс.

Приблизительный вид сбросовой характеристики Iа = ƒ(Ic) (зависимость «а») и функции ΔI  /ΔI

/ΔI  = f (I

= f (I  ) (зависимость «б») показан на рис. 2. Значение силы критического тока соленоида (Ic)кр, соответствующее максимуму кривой ΔI

) (зависимость «б») показан на рис. 2. Значение силы критического тока соленоида (Ic)кр, соответствующее максимуму кривой ΔI  /ΔI

/ΔI  = f (I

= f (I  ), принимается для расчётов индукции Bкр по формуле (8).

), принимается для расчётов индукции Bкр по формуле (8).

Рис. 2. Сбросовая (а) и дифференциальная (б) характеристики лампы

2015-06-28

2015-06-28 284

284