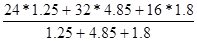

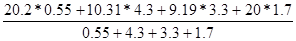

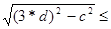

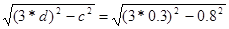

Z = 0.85 м., x =  =

=  = 1.133, h =

= 1.133, h =  =

=  =1.2

=1.2

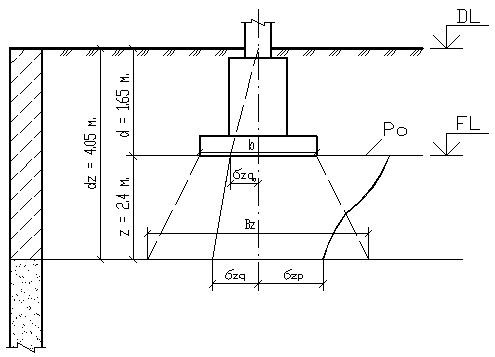

Коэффициент рассеивания напряжений: α=0.683

Напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента:

σzqо = d*γ1 = 3.2 * 17.575 = 56.24 кПа

Дополнительное вертикальное давление:

Pо= P - σzqо = 372.3 – 56.24 = 316.06 кПа

Дополнительное вертикальное напряжение:

σzp = 0.683*316.06 = 215.87 кПа

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта:

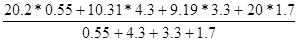

σzq = 18.5*0.85 + 17.575*3.2 = 71.965 кПа

Площадь подошвы условного фундамента:

Az =  Az =

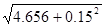

Az =  = 4.656 м2

Ширина подошвы условного фундамента:

a = = 4.656 м2

Ширина подошвы условного фундамента:

a =  ,

a = ,

a =  = 0.15 м

bz = = 0.15 м

bz =  - a,

bz = - a,

bz =  - 0.15 = 2.013 м

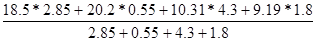

Удельный вес грунта подстилающего слоя:

gsb2 = - 0.15 = 2.013 м

Удельный вес грунта подстилающего слоя:

gsb2 =  = =  = 10.31 kH/м3,

gsb3 = = 10.31 kH/м3,

gsb3 =  = =  = 9.19 kH/м3,

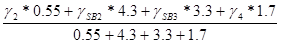

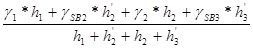

gII = = 9.19 kH/м3,

gII =  ,

gII = ,

gII =  = 12.159 кН/м3

γc1 = 1.25; γ c2 = 1.1; k = 1.1; Mn =0.72; kz =1; Mq = 3.87; Mc = 6.45; CII = 13 кПа;

γw=10 кН/м3; db =2 м;

Удельный вес грунта выше подошвы фундамента: = 12.159 кН/м3

γc1 = 1.25; γ c2 = 1.1; k = 1.1; Mn =0.72; kz =1; Mq = 3.87; Mc = 6.45; CII = 13 кПа;

γw=10 кН/м3; db =2 м;

Удельный вес грунта выше подошвы фундамента:

= =

= =  = 17.769 кН/м3

Приведённая глубина заложения:

d1 = (1.5 + 0.85) + = 17.769 кН/м3

Приведённая глубина заложения:

d1 = (1.5 + 0.85) +  = 3.6 м

Расчётное сопротивление грунта:

Rz = = 3.6 м

Расчётное сопротивление грунта:

Rz =  *[Mn*KZ*b*gII + Mq*d1* *[Mn*KZ*b*gII + Mq*d1*  + (Mq-1)*dB* + (Mq-1)*dB*  + MC*CII]

Rz = + MC*CII]

Rz =  *[0.72*1*2.013*12.159 + 3.87*3.6*17.769 + (3.87 – 1)*2*17.769 +

+ 6.45*13] = 563.78 кПа

σzp + σzq < Rz

215.87 + 71.965 = 287.835 кПа < Rz = 563.78 кПа

Условие выполняется. *[0.72*1*2.013*12.159 + 3.87*3.6*17.769 + (3.87 – 1)*2*17.769 +

+ 6.45*13] = 563.78 кПа

σzp + σzq < Rz

215.87 + 71.965 = 287.835 кПа < Rz = 563.78 кПа

Условие выполняется.

| ||

| Лист | ||

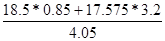

Сечение 2 – 2 Z = 2.4 м. x = h = a = 0.22 Напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента: σzqо = d*γ1 = 1.65 * 17.575 = 29 кПа Дополнительное вертикальное давление: Pо= P - σzqо = 268.85 – 29 = 239.85 кПа Дополнительное вертикальное напряжение: σzp = 0.22*239.85 = 52.767 кПа Вертикальное напряжение от собственного веса грунта: σzq = 18.5*2.4 + 17.575*1.65 = 73.4 кПа Площадь подошвы условного фундамента: Az = Ширина подошвы условного фундамента: a = Удельный вес грунта подстилающего слоя: gsb2 = 10.31 kH/м3, gsb3 = 9.19 kH/м3, d1 = 4.05 м. gII = γc1 = 1.25; γ c2 = 1.1; k = 1.1; Mn =0.72; kz =1; Mq = 3.87; Mc = 6.45; CII = 13 кПа; γw=10 кН/м3; db = 0 м; Удельный вес грунта выше подошвы фундамента:

Расчётное сопротивление грунта: Rz = + 6.45*13] = 504.34 кПа σzp + σzq < Rz 52.767 + 73.44 = 126.17 кПа < Rz = 504.34 кПа Условие выполняется. | |||

| Лист | |||

3.5. Расчёт осадки основания методом послойного суммирования.

3.5.1 Сечение 5 – 5.

Расчёт оснований по деформациям производится из условия:

S < Sи,

где Sи – предельное значение совместной деформации основания и сооружения,

определяемой по табл.4 [2];

S – совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчётом

в соответствии с указаниями приложения 2 [2].

Расчёт осадки основания S, м, в методе послойного суммирования находят

простым суммированием осадок всех элементарных слоёв в пределах сжимаемой

толщи Hс по формуле:

S = b  ,

где β – безразмерный коэффициент, равный 0.8;

σzp,i – среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi

границах элементарного слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы

фундамента;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го элементарного

слоя грунта;

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща основания.

Расчёт начинается с определения природного σzq и дополнительного σzp

напряжений и построения их эпюр.

Напряжение от собственного веса грунта σzq определяется по формуле:

σzq,i = Σ γi * hi ,

где γi и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

gSb = ,

где β – безразмерный коэффициент, равный 0.8;

σzp,i – среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi

границах элементарного слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы

фундамента;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го элементарного

слоя грунта;

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща основания.

Расчёт начинается с определения природного σzq и дополнительного σzp

напряжений и построения их эпюр.

Напряжение от собственного веса грунта σzq определяется по формуле:

σzq,i = Σ γi * hi ,

где γi и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

gSb =  ,

gsb2 = 10.31 kH/м3, gsb3 = 9.19 kH/м3,

Дополнительные вертикальные напряжения σzp на глубине z от подошвы

фундамента определяются по формуле:

σzp = α*Pо,

где α – коэффициент рассеивания напряжений с глубиной, принимаемый в

зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного

фундамента и относительной глубины ζ:

α = f (ζ = 2z/b, η=l/b),

здесь l – длина; b – ширина подошвы фундамента.

Pо – дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое как

разность между средним давлением под подошвой фундамента P и напряжением от

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σzqо.

Pо = Р - σzq , где Р= 372.3 кПа ,

gsb2 = 10.31 kH/м3, gsb3 = 9.19 kH/м3,

Дополнительные вертикальные напряжения σzp на глубине z от подошвы

фундамента определяются по формуле:

σzp = α*Pо,

где α – коэффициент рассеивания напряжений с глубиной, принимаемый в

зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного

фундамента и относительной глубины ζ:

α = f (ζ = 2z/b, η=l/b),

здесь l – длина; b – ширина подошвы фундамента.

Pо – дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое как

разность между средним давлением под подошвой фундамента P и напряжением от

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σzqо.

Pо = Р - σzq , где Р= 372.3 кПа

| ||

| Лист | ||

Расчёт напряжений от собственного веса грунта:

1. На уровне планировки:

σzq = 0; 0.2*σzq = 0

2. На уровне подошвы фундамента:

σzq1 = szq +  *d = 0 + 18.5*3.2 = 59.2 кПа;

0.2*σzq1 = 0.2*59.2 = 11.84 кПа

3. На границе 1-го и 2-го ИГЭ:

σzq2 = σzq1 + γ1* *d = 0 + 18.5*3.2 = 59.2 кПа;

0.2*σzq1 = 0.2*59.2 = 11.84 кПа

3. На границе 1-го и 2-го ИГЭ:

σzq2 = σzq1 + γ1*  = 59.2 + 18.5*0.85 = 74.925 кПа;

0.2*σzq2 = 0.2*74.925 = 14.985 кПа

4. На уровне грунтовых вод:

σzq3 = σzq2 + γ2 * = 59.2 + 18.5*0.85 = 74.925 кПа;

0.2*σzq2 = 0.2*74.925 = 14.985 кПа

4. На уровне грунтовых вод:

σzq3 = σzq2 + γ2 *  = 74.925 + 20.2*0.55 = 86.035 кПа;

0.2*σzq = 0.2*86.035 = 17.207 кПа

5. На границе 2-го и 3-го ИГЭ:

σzq4 = σzq3 + γsb2* = 74.925 + 20.2*0.55 = 86.035 кПа;

0.2*σzq = 0.2*86.035 = 17.207 кПа

5. На границе 2-го и 3-го ИГЭ:

σzq4 = σzq3 + γsb2*  = 86.035 + 10.31*4.3 = 130.368 кПа;

0.2*σzq4 = 0.2*130.368 = 26.074 кПа

В этом случае к вертикальному напряжению от собственного веса грунта σzq на

кровлю водоупора добавляется гидростатическое давление σгидр столба воды,

определяемое по формуле: σгидр = γw*hw ,

где γw и hw - высота столба воды и удельный вес воды.

hw = 4.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*4.3 = 43 кПа

σzq4общ = σzq4 + σгидр = 130.368 + 43 = 173.368 кПа

0.2*σzq4общ = 0.2*173.368 = 34.68 кПа

6. На границе 3-го и 4-го ИГЭ:

σzq5 = σzq4общ + γsb3*h3 = 173.368 + 9.19*3.3 = 203.7 кПа;

0.2*σzq = 0.2*203.7 = 40.74 кПа

hw = 3.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*3.3 = 33 кПа

σzq5общ = σzq3 + σгидр = 203.7 + 33 = 236.7 кПа

0.2*σzq5 общ = 0.2*236.7 = 47.34 кПа

7. На границе 4-го ИГЭ:

σzq6 = σzq5общ + γ4*h4 = 236.7 + 20.4*1.7 = 271.38 кПа;

0.2*σzq6 = 0.2*271.38 = 54.276 кПа

Для обеспечения необходимой точности расчёта, сжимаемую толщу основания

ниже подошвы фундамента разбивают на элементарные слои, толщина которых h,

м, должна удовлетворять условию:

h < 0.4b,

где b – ширина подошвы фундамента.

b = 2.07 м; h < 0.4*2.07 = 0.828 м

z = = 86.035 + 10.31*4.3 = 130.368 кПа;

0.2*σzq4 = 0.2*130.368 = 26.074 кПа

В этом случае к вертикальному напряжению от собственного веса грунта σzq на

кровлю водоупора добавляется гидростатическое давление σгидр столба воды,

определяемое по формуле: σгидр = γw*hw ,

где γw и hw - высота столба воды и удельный вес воды.

hw = 4.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*4.3 = 43 кПа

σzq4общ = σzq4 + σгидр = 130.368 + 43 = 173.368 кПа

0.2*σzq4общ = 0.2*173.368 = 34.68 кПа

6. На границе 3-го и 4-го ИГЭ:

σzq5 = σzq4общ + γsb3*h3 = 173.368 + 9.19*3.3 = 203.7 кПа;

0.2*σzq = 0.2*203.7 = 40.74 кПа

hw = 3.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*3.3 = 33 кПа

σzq5общ = σzq3 + σгидр = 203.7 + 33 = 236.7 кПа

0.2*σzq5 общ = 0.2*236.7 = 47.34 кПа

7. На границе 4-го ИГЭ:

σzq6 = σzq5общ + γ4*h4 = 236.7 + 20.4*1.7 = 271.38 кПа;

0.2*σzq6 = 0.2*271.38 = 54.276 кПа

Для обеспечения необходимой точности расчёта, сжимаемую толщу основания

ниже подошвы фундамента разбивают на элементарные слои, толщина которых h,

м, должна удовлетворять условию:

h < 0.4b,

где b – ширина подошвы фундамента.

b = 2.07 м; h < 0.4*2.07 = 0.828 м

z =  при z = 0.8 Z = при z = 0.8 Z =  = 0.6 м.

Принимается z = h = 0.6 м; 0.6 < 0.828

Вычисляем дополнительное вертикальное давление на основание, Pо , кПа:

Pо = Р - σzq = 372.3 – 56.24 = 316.06 кПа

η = l/b =1.8/1.5 = 1.2 = 0.6 м.

Принимается z = h = 0.6 м; 0.6 < 0.828

Вычисляем дополнительное вертикальное давление на основание, Pо , кПа:

Pо = Р - σzq = 372.3 – 56.24 = 316.06 кПа

η = l/b =1.8/1.5 = 1.2

| ||

| Лист | ||

| Значение ординат эпюры дополнительных давлений. | ||||||||

| Наименование слоёв грунта | Z, м. | z =

| a | sZP = a*Po, кПа | E, кПА | S, см | ||

| Супесь пластичная | 0.6 | 0.8 | 0.824 | 316.06 260.43 | 1.98 | |||

| Песок пылеватый | 1.2 1.8 2.4 3.6 4.2 | 1.6 2.4 3.2 4.8 5.6 | 0.49 0.291 0.185 0.126 0.091 0.068 | 155.03 91.97 58.47 39.98 28.76 21.65 | 0.43 0.26 0.15 0.13 0.07 0.05 | |||

| å = 3.07 S < SИ ; 3.07 < 8 см Условие расчёта выполняется, осадка не превышает предельного значения, значит расчёт можно считать законченным. | ||||||||

| Лист | ||||||||

3.5.2 Сечение 2 – 2.

Расчёт оснований по деформациям производится из условия:

S < Sи,

где Sи – предельное значение совместной деформации основания и сооружения,

определяемой по табл.4 [2];

S – совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчётом

в соответствии с указаниями приложения 2 [2].

Расчёт осадки основания S, м, в методе послойного суммирования находят

простым суммированием осадок всех элементарных слоёв в пределах сжимаемой

толщи Hс по формуле:

S = b  ,

где β – безразмерный коэффициент, равный 0.8;

σzp,i – среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi

границах элементарного слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы

фундамента;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го элементарного

слоя грунта;

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща основания.

Расчёт начинается с определения природного σzq и дополнительного σzp

напряжений и построения их эпюр.

Напряжение от собственного веса грунта σzq определяется по формуле:

σzq,i = Σ γi * hi ,

где γi и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

gSb = ,

где β – безразмерный коэффициент, равный 0.8;

σzp,i – среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi

границах элементарного слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы

фундамента;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го элементарного

слоя грунта;

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща основания.

Расчёт начинается с определения природного σzq и дополнительного σzp

напряжений и построения их эпюр.

Напряжение от собственного веса грунта σzq определяется по формуле:

σzq,i = Σ γi * hi ,

где γi и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

gSb =  ,

gsb2 = 10.31 kH/м3, gsb3 = 9.19 kH/м3,

Дополнительные вертикальные напряжения σzp на глубине z от подошвы

фундамента определяются по формуле:

σzp = α*Pо,

где α – коэффициент рассеивания напряжений с глубиной, принимаемый в

зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного

фундамента и относительной глубины ζ:

α = f (ζ = 2z/b, η=l/b),

здесь l – длина; b – ширина подошвы фундамента.

Pо – дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое как

разность между средним давлением под подошвой фундамента P и напряжением от

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σzqо.

Pо = Р - σzq , где Р= 268.85 кПа ,

gsb2 = 10.31 kH/м3, gsb3 = 9.19 kH/м3,

Дополнительные вертикальные напряжения σzp на глубине z от подошвы

фундамента определяются по формуле:

σzp = α*Pо,

где α – коэффициент рассеивания напряжений с глубиной, принимаемый в

зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного

фундамента и относительной глубины ζ:

α = f (ζ = 2z/b, η=l/b),

здесь l – длина; b – ширина подошвы фундамента.

Pо – дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое как

разность между средним давлением под подошвой фундамента P и напряжением от

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σzqо.

Pо = Р - σzq , где Р= 268.85 кПа

| ||

| Лист | ||

Расчёт напряжений от собственного веса грунта:

1. На уровне планировки:

σzq = 0; 0.2*σzq = 0

2. На уровне подошвы фундамента:

σzq1 = szq +  *d = 0 + 18.5*1.65 = 30.5 кПа;

0.2*σzq1 = 0.2*30.5 = 6.1 кПа

3. На границе 1-го и 2-го ИГЭ:

σzq2 = σzq1 + γ1* *d = 0 + 18.5*1.65 = 30.5 кПа;

0.2*σzq1 = 0.2*30.5 = 6.1 кПа

3. На границе 1-го и 2-го ИГЭ:

σzq2 = σzq1 + γ1*  = 30.5 + 18.5*2.4 = 74.9 кПа;

0.2*σzq2 = 0.2*74.9 = 14.98 кПа

4. На уровне грунтовых вод:

σzq3 = σzq2 + γ2 * = 30.5 + 18.5*2.4 = 74.9 кПа;

0.2*σzq2 = 0.2*74.9 = 14.98 кПа

4. На уровне грунтовых вод:

σzq3 = σzq2 + γ2 *  = 74.9 + 20.2*0.55 = 86.01 кПа;

0.2*σzq = 0.2*86.01 = 17.2 кПа

5. На границе 2-го и 3-го ИГЭ:

σzq4 = σzq3 + γsb2* = 74.9 + 20.2*0.55 = 86.01 кПа;

0.2*σzq = 0.2*86.01 = 17.2 кПа

5. На границе 2-го и 3-го ИГЭ:

σzq4 = σzq3 + γsb2*  = 86.01 + 10.31*4.3 = 130.3 кПа;

0.2*σzq4 = 0.2*130.3 = 26.06 кПа

В этом случае к вертикальному напряжению от собственного веса грунта σzq на

кровлю водоупора добавляется гидростатическое давление σгидр столба воды,

определяемое по формуле: σгидр = γw*hw ,

где γw и hw - высота столба воды и удельный вес воды.

hw = 4.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*4.3 = 43 кПа

σzq4общ = σzq4 + σгидр = 130.3 + 43 = 173.3 кПа

0.2*σzq4общ = 0.2*173.3 = 34.66 кПа

6. На границе 3-го и 4-го ИГЭ:

σzq5 = σzq4общ + γsb3*h3 = 173.3 + 9.19*3.3 = 203.63 кПа;

0.2*σzq = 0.2*203.63 = 40.73 кПа

hw = 3.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*3.3 = 33 кПа

σzq5общ = σzq5 + σгидр = 203.63 + 40.73 = 244.36 кПа

0.2*σzq5 общ = 0.2*244.36 = 48.87 кПа

7. На границе 4-го ИГЭ:

σzq6 = σzq5общ + γ4*h4 = 244.36 + 20*1.7 = 278.36 кПа;

0.2*σzq6 = 0.2*278.36 = 55.67 кПа

Для обеспечения необходимой точности расчёта, сжимаемую толщу основания

ниже подошвы фундамента разбивают на элементарные слои, толщина которых h,

м, должна удовлетворять условию:

h < 0.4b,

где b – ширина подошвы фундамента.

b = 1.8 м; h < 0.4*1.8 = 0.72 м

z = = 86.01 + 10.31*4.3 = 130.3 кПа;

0.2*σzq4 = 0.2*130.3 = 26.06 кПа

В этом случае к вертикальному напряжению от собственного веса грунта σzq на

кровлю водоупора добавляется гидростатическое давление σгидр столба воды,

определяемое по формуле: σгидр = γw*hw ,

где γw и hw - высота столба воды и удельный вес воды.

hw = 4.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*4.3 = 43 кПа

σzq4общ = σzq4 + σгидр = 130.3 + 43 = 173.3 кПа

0.2*σzq4общ = 0.2*173.3 = 34.66 кПа

6. На границе 3-го и 4-го ИГЭ:

σzq5 = σzq4общ + γsb3*h3 = 173.3 + 9.19*3.3 = 203.63 кПа;

0.2*σzq = 0.2*203.63 = 40.73 кПа

hw = 3.3 м; γw = 10 кН/м3

σгидр = 10*3.3 = 33 кПа

σzq5общ = σzq5 + σгидр = 203.63 + 40.73 = 244.36 кПа

0.2*σzq5 общ = 0.2*244.36 = 48.87 кПа

7. На границе 4-го ИГЭ:

σzq6 = σzq5общ + γ4*h4 = 244.36 + 20*1.7 = 278.36 кПа;

0.2*σzq6 = 0.2*278.36 = 55.67 кПа

Для обеспечения необходимой точности расчёта, сжимаемую толщу основания

ниже подошвы фундамента разбивают на элементарные слои, толщина которых h,

м, должна удовлетворять условию:

h < 0.4b,

где b – ширина подошвы фундамента.

b = 1.8 м; h < 0.4*1.8 = 0.72 м

z =  при z = 0.4 Z = при z = 0.4 Z =  = 0.36 м.

Принимается z = h = 0.36 м; 0.36 < 0.72

Вычисляем дополнительное вертикальное давление на основание, Pо , кПа:

Pо = Р - σzq = 268.85 – 30.5 = 238.35 кПа

η = l/b =1.8/1.8 = 1 = 0.36 м.

Принимается z = h = 0.36 м; 0.36 < 0.72

Вычисляем дополнительное вертикальное давление на основание, Pо , кПа:

Pо = Р - σzq = 268.85 – 30.5 = 238.35 кПа

η = l/b =1.8/1.8 = 1

| ||

| Лист | ||

| Значение ординат эпюры дополнительных давлений. | ||||||||

| Наименование слоёв грунта | Z, м. | z =

| a | sZP = a*Po, кПа | E, кПА | S, см | ||

| Супесь пластичная | 0.36 0.72 1.08 1.44 1.8 2.16 | 0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 | 0.96 0.8 0.606 0.449 0.336 0.257 | 238.35 230.26 191.88 145.35 107.69 80.59 61.64 | 0.967 0.868 0.694 0.52 0.387 0.292 | |||

| Песок пылеватый | 2.52 2.88 3.24 3.6 3.96 | 2.8 3.2 3.6 4.4 | 0.201 0.16 0.131 0.108 0.091 | 48.21 38.38 31.42 25.9 21.83 | 0.069 0.054 0.044 0.036 0.03 | |||

| å = 3.961 S < SИ ; 3.961 < 8 см Условие расчёта выполняется, осадка не превышает предельного значения, значит расчёт можно считать законченным. | ||||||||

| Лист | ||||||||

4. Расчёт и проектирование свайных фундаментов.

4.1. Основные положения расчёта.

Расчёт свайных фундаментов и их оснований производят по двум группам

предельных состояний:

по первой группе – по несущей способности грунта основания свай; по

устойчивости грунтового массива со свайным фундаментом; по прочности

материала свай и ростверков;

по второй группе – по осадкам свайных фундаментов от вертикальных

нагрузок; по перемещению свай совместно с грунтом основания от действия

горизонтальных нагрузок и моментов; по образованию или раскрытию трещин в

элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов.

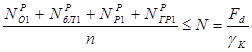

Одиночную сваю в составе фундамента и вне его по несущей способности

грунтов основания следует рассчитывать исходя из условия:

N <  ,

где N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

Называемая несущей способностью сваи;

gk – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависимости

от метода определения несущей способности сваи;

gk = 1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

Проектирование свайных фундаментов выполняют в такой же последовательности.

1. Определяют величины и невыгодные сочетания нагрузок, действующих на

фундамент на уровне отметки поверхности земли или верхней поверхности обреза

ростверка.

2. Выбирают глубину заложения ростверка с учётом конструктивных особенностей

сооружения и размеры ростверка.

3. Выбирают тип, способ погружения и размеры свай, сообразуясь с грунтовыми

условиями, действующими нагрузками, конструктивными особенностями

проектируемого здания или сооружения.

4. Определяют несущую способность сваи.

5. Определяют расчётную нагрузку, передаваемую на сваю.

6. Определяют число центрально нагруженных свай.

7. Уточняют размеры ростверка в плане из условия размещения полученного числа

свай.

8. Уточняют нагрузку, действуюшую на одну сваю, с учётом размеров и веса

ростверка, веса стеновых блоков и грунта обратной засыпки.

9. Рассчитывают фундамент по второй группе предельных состояний:

- определяют размеры условного свайного фундамента, давления под его

подошвой и последнее сопоставляют с расчётным сопротивлением;

- определяют осадку условного свайного фундамента. ,

где N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

Называемая несущей способностью сваи;

gk – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависимости

от метода определения несущей способности сваи;

gk = 1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

Проектирование свайных фундаментов выполняют в такой же последовательности.

1. Определяют величины и невыгодные сочетания нагрузок, действующих на

фундамент на уровне отметки поверхности земли или верхней поверхности обреза

ростверка.

2. Выбирают глубину заложения ростверка с учётом конструктивных особенностей

сооружения и размеры ростверка.

3. Выбирают тип, способ погружения и размеры свай, сообразуясь с грунтовыми

условиями, действующими нагрузками, конструктивными особенностями

проектируемого здания или сооружения.

4. Определяют несущую способность сваи.

5. Определяют расчётную нагрузку, передаваемую на сваю.

6. Определяют число центрально нагруженных свай.

7. Уточняют размеры ростверка в плане из условия размещения полученного числа

свай.

8. Уточняют нагрузку, действуюшую на одну сваю, с учётом размеров и веса

ростверка, веса стеновых блоков и грунта обратной засыпки.

9. Рассчитывают фундамент по второй группе предельных состояний:

- определяют размеры условного свайного фундамента, давления под его

подошвой и последнее сопоставляют с расчётным сопротивлением;

- определяют осадку условного свайного фундамента.

| ||

| Лист | ||

| 4.2. Выбор глубины заложения и размеров ростверка. Глубина заложения ростверка dP назначается в зависимости от конструктивных особенностей сооружения и высоты ростверка. Согласно п.3.1. глубина заложения ростверка не зависит от глубины промерзания грунтов. Глубина заложения подошвы ростверка назначается с учётом следующих положений: а) в зданиях без подвала под внутренние стены закладывается подошва ростверка на 0.15м ниже планировочных отметок; б) в бесподвальных помещениях обрез ростверка под внутренние колонны закладывается на уровне отметки планировки; в) при наличии подвала ростверки под наружные стены закладываются с отметкой подошвы, равной отметке пола подвала; а под внутренние стены с отметкой верха, равной отметке пола подвала. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0.2 м, а под внутренними стенами – слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0.1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0.1 м. Размеры железобетонных ростверков отдельных свайных фундаментов под колонны принимают согласно расчётов по прочности: на продавливание колонной, угловой сваей нижней плиты ростверка, по поперечной силе наклонных сечений, на изгиб, на местное сжатие (смятие) под торцами железобетонных колонн или под опорными плитами стальных колонн. Размеры подошвы ростверка под колонны, ступеней и подколонника в плане из условия унификации рекомендуется принимать кратными 300 мм. Высоту плитной части ступеней и подколонника следует принимать кратной 150 мм. Толщина дна стакана как в сборных, так и в монолитных ростверках должна быть не менее 300 мм. При проектировании ростверков под типовые железобетонные колонны используем ростверк высотой 1200 мм серии 1.411.1 – 2/91. Марка ростверка выбирается в зависимости от требуемого количества свай. Для свайного фундамента под стену (ленточный свайный фундамент) требуемая высота ростверка назначается согласно расчёта с учётом высоты и количества стеновых блоков марки ФБС. При этом рекомендуемая минимальная высота ростверка должна быть не менее 300 мм. | ||

| Лист | ||

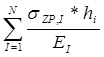

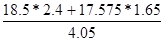

Сечение 5 –5 Сечение 1 – 1 Сечение 2 – 2 4.3. Сечение 5 – 5 4.3.1. Выбор типа, размеров и способа погружения свай. Принимаем сваи сплошные квадратного сечения от 200´200 до 400´400 мм железобетонные, висячие, с ненапряжённой арматурой (С) длиной 3 – 16 м (серия 1.011.1 – 10), погружаемые в грунт без его выемки забивкой дизельным молотом. Длина сваи выбирается в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, глубины заложения подошвы ростверка. Нижний конец сваи следует заглублять в прочные грунты, прорезая напластования более слабых грунтов; при этом заглубление нижнего конца сваи в несущий слой должно быть не менее 1м. При выборе длины сваи рекомендуется: - принимать длину сваи не менее 3 м; - выполнять заделку головы сваи в ростверк на глубину 5 – 10 см. Окончательные размеры типовых свай принимаются по таблице, где приведена характеристика свай сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой обычной ударостойкости согласно Серии 1.011.1 – 10* “Сваи забивные железобетонные”. Вып.1 “Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой”. Требуемая длина сваи (без острия) определяется из условия: l = l1 + l2 + l3, где l1 – величина заделки головы сваи в ростверк, м; l1 = 0.1 м; l2 – величина заглубления нижнего конца сваи в несущий слой, м; l2 = 1 м; l3 – толщина слоёв грунтов, прорезаемых сваей, м; l3 = 6.1 м. | ||||||||||||||

| Лист | ||||||||||||||

l = 0.1 + 1 + 6.1 = 7.2 м

Выбирается свая типа С80.30 – 4:

Тип армирования – 4; вес сваи – 18.3 кН;

длина острия – 250 мм. Способ

погружения сваи – забивка дизельным

молотом.

4.3.2. Расчёт несущей способности забивных висячих свай

по грунту при действии вертикальной нагрузки.

l = 0.1 + 1 + 6.1 = 7.2 м

Выбирается свая типа С80.30 – 4:

Тип армирования – 4; вес сваи – 18.3 кН;

длина острия – 250 мм. Способ

погружения сваи – забивка дизельным

молотом.

4.3.2. Расчёт несущей способности забивных висячих свай

по грунту при действии вертикальной нагрузки.

| ||

| Лист | ||

Расчёт несущей способности Fd, кН, забивных висячих свай по грунту при

действии вертикальной нагрузки выполняют, как правило, по прочности грунта как

сумму сил расчётных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и

на её боковой поверхности по формуле:

Fd = γc *(γcr*R*A + И*Σ γcf *fi *hi ),

где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc =1;

γcr,γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним

концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые равными 1 при погружении

сваи дизельным молотом;

R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;

R = 1096.1 кПа (для суглинок мягкопластичных при z0 = 10.95 м IL = 0.57);

А – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади

поперечного сечения сваи; А = 0.3*0.3 = 0.09 м2 ;

И – наружный периметр поперечного сечения сваи, И = 4*0.3 = 1.2 м;

fi – расчётное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа;

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью

сваи, м.

Z1 = 3.425 м. f1 = 50.125 кПа; Z4 = 6.85 м. f4 = 31.85 кПа;

Z2 = 4.325 м. f2 = 27.65 кПа; Z5 = 8.25 м. f5 = 33.125 кПа;

Z3 = 5.35 м. f3 = 29.7 кПа; Z6 = 9.8 м. f6 = 22.397 кПа;

Fd = 1*(1*1096.1*0.09 + 1.2*(50.125*1.25 + 27.65*0.55 + 29.7*1.5 + 31.85*1.5 +

+ 33.125*1.3 + 22.397*1.8) = 402.93 кН

4.3.3. Определение числа свай в фундаменте и конструирование ростверка.

Число свай n определяют исходя из условия, что ростверк осуществляет

равномерное распределение нагрузки на свайный куст или свайный ряд по формуле:

n =  ,

где γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N ,

где γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N  – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента.

N – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента.

N  = γf*N = γf*N  ,

где N ,

где N  - основная нормативная нагрузка на куст, кН; N - основная нормативная нагрузка на куст, кН; N  = 840 кН

γf – коэффициент надёжности по нагрузке, γf =1.1.

Fd – несущая способность висячей сваи, кН.

N = 840 кН

γf – коэффициент надёжности по нагрузке, γf =1.1.

Fd – несущая способность висячей сваи, кН.

N  = 840*1.1 = 924 кН

n = = 840*1.1 = 924 кН

n =  = 3.21 Принимаем количество свай в кусте, равное 4.

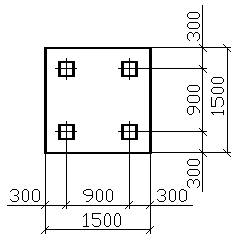

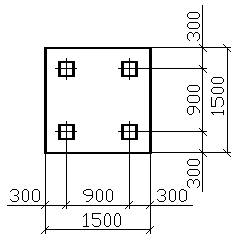

Принимается марка куста свай КС4 – 1, марка ростверка Р1 – 9.

h = 1.2 м.; V = 1 м3; NP = 25 кН: = 3.21 Принимаем количество свай в кусте, равное 4.

Принимается марка куста свай КС4 – 1, марка ростверка Р1 – 9.

h = 1.2 м.; V = 1 м3; NP = 25 кН:

| ||

| Лист | ||

КС4 – 1

Высота ростверка, Н = 1200 мм.

Высота плитной части ростверка, h = 600 мм.

Объём бетона ростверка, V = 1 м3

Вес ростверка NР = 25.0 кН

После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка

определяют нагрузку Nф , приходящуюся на каждую сваю, и проверяют условие:

NФ =

КС4 – 1

Высота ростверка, Н = 1200 мм.

Высота плитной части ростверка, h = 600 мм.

Объём бетона ростверка, V = 1 м3

Вес ростверка NР = 25.0 кН

После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка

определяют нагрузку Nф , приходящуюся на каждую сваю, и проверяют условие:

NФ =  где N

где N  – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента; N – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента; N  = 924 кН

N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

называемая несущей способностью сваи; Fd = 402.93 кН

γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N = 924 кН

N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

называемая несущей способностью сваи; Fd = 402.93 кН

γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N  – расчётная нагрузка от веса ростверка;

n – количество свай в кусте.

N – расчётная нагрузка от веса ростверка;

n – количество свай в кусте.

N  = γf*Np,

где γf =1.1 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Np =25 кН – вес ростверка.

N = γf*Np,

где γf =1.1 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Np =25 кН – вес ростверка.

N  = 1.1*25 = 27.5 кН

N = 1.1*25 = 27.5 кН

N  – расчётная нагрузка от веса грунта на уступах ростверка, кН.

N – расчётная нагрузка от веса грунта на уступах ростверка, кН.

N  = γf `*Nгр,

где γf ` =1.15 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Nгр - вес грунта на уступах.

Nгр = 0.95*g1*(dP*l*b – Vрост)

где Vрост = 1 м3 – объём ростверка;

b и l –ширина и длина ростверка; b = l = 1.5 м;

dр = 2.8 м – глубина заложения ростверка;

Nгр = 0.95*18.5*(2.8*1.5*1.5 – 1) = 93.15 кН

Nгр` = 1.15*93.15 = 107.12 кН

NФ = = γf `*Nгр,

где γf ` =1.15 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Nгр - вес грунта на уступах.

Nгр = 0.95*g1*(dP*l*b – Vрост)

где Vрост = 1 м3 – объём ростверка;

b и l –ширина и длина ростверка; b = l = 1.5 м;

dр = 2.8 м – глубина заложения ростверка;

Nгр = 0.95*18.5*(2.8*1.5*1.5 – 1) = 93.15 кН

Nгр` = 1.15*93.15 = 107.12 кН

NФ =  = 264.65 кН < N = = 264.65 кН < N =  = 287.81 кН

Условие выполняется = 287.81 кН

Условие выполняется

| ||

| Лист | ||

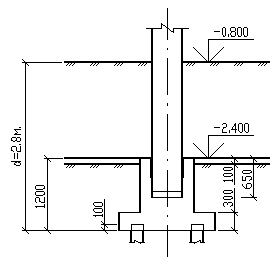

4.4. Сечение 2 – 2 4.4.1. Выбор типа, размеров и способа погружения свай. Требуемая длина сваи (без острия) определяется из условия: l = l1 + l2 + l3, где l1 – величина заделки головы сваи в ростверк, м; l1 = 0.1 м; l2 – величина заглубления нижнего конца сваи в несущий слой, м; l2 = 1 м; l3 – толщина слоёв грунтов, прорезаемых сваей, м; l3 = 7.7 м. l = 0.1 + 1 + 7.7 = 8.8 м Выбирается свая типа С90.30 – 4: Тип армирования – 4; вес сваи – 20.5 кН; длина острия – 250 мм. Способ погружения сваи – забивка дизельным молотом. 4.4.2. Расчёт несущей способности забивных висячих свай по грунту при действии вертикальной нагрузки. | ||||||||||

| Лист | ||||||||||

Расчёт несущей способности Fd, кН, забивных висячих свай по грунту при

действии вертикальной нагрузки выполняют, как правило, по прочности грунта как

сумму сил расчётных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и

на её боковой поверхности по формуле:

Fd = γc *(γcr*R*A + И*Σ γcf *fi *hi ),

где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc =1;

γcr,γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним

концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые равными 1 при погружении

сваи дизельным молотом;

R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;

R = 1082.3 кПа (для суглинок мягкопластичных при z0 = 10.35 и IL = 0.57);

А – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади

поперечного сечения сваи; А = 0.3*0.3 = 0.09 м2 ;

И – наружный периметр поперечного сечения сваи, И = 4*0.3 = 1.2 м;

fi – расчётное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа;

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью

сваи, м.

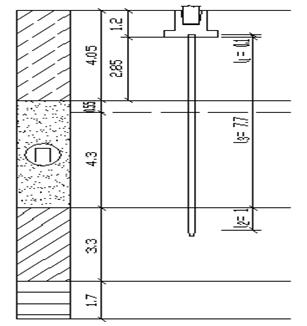

Z1 = 1.975 м. f1 = 41.825 кПа; Z4 = 5.35 м. f4 = 29.7 кПа;

Z2 = 3.4 м. f2 = 50 кПа; Z5 = 6.85 м. f5 = 32.7 кПа;

Z3 = 4.325 м. f3 = 27.65 кПа; Z6 = 8.25 м. f6 = 33.125 кПа;

Z7 = 9.5 м. f6 = 21.15 кПа;

Fd = 1*(1*1082.3*0.09 + 1.2*(41.825*1.55 + 50*1.3 + 27.65*0.55 + 29.7*1.5 +

+ 32.7*1.5 + 33.125*1.3 + 21.15*1.2) = 465.9 кН

4.4.3. Определение числа свай в фундаменте и конструирование ростверка.

Число свай n определяют исходя из условия, что ростверк осуществляет

равномерное распределение нагрузки на свайный куст или свайный ряд по формуле:

n =  ,

где γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N ,

где γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N  – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента.

N – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента.

N  = γf*N = γf*N  ,

где N ,

где N  - основная нормативная нагрузка на куст, кН; N - основная нормативная нагрузка на куст, кН; N  = 763 кН

γf – коэффициент надёжности по нагрузке, γf =1.1.

Fd – несущая способность висячей сваи, кН.

N = 763 кН

γf – коэффициент надёжности по нагрузке, γf =1.1.

Fd – несущая способность висячей сваи, кН.

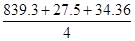

N  = 763*1.1 = 839.3 кН

n = = 763*1.1 = 839.3 кН

n =  = 2.52 Принимаем количество свай в кусте, равное 4.

Принимается марка куста свай КС4 – 1, марка ростверка Р1 – 9.

h = 1.2 м.; V = 1 м3; NP = 25 кН: = 2.52 Принимаем количество свай в кусте, равное 4.

Принимается марка куста свай КС4 – 1, марка ростверка Р1 – 9.

h = 1.2 м.; V = 1 м3; NP = 25 кН:

| ||

| Лист | ||

КС4 – 1

Высота ростверка, Н = 1200 мм.

Высота плитной части ростверка, h = 600 мм.

Объём бетона ростверка, V = 1 м3

Вес ростверка NР = 25.0 кН

После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка

определяют нагрузку Nф , приходящуюся на каждую сваю, и проверяют условие:

NФ =

КС4 – 1

Высота ростверка, Н = 1200 мм.

Высота плитной части ростверка, h = 600 мм.

Объём бетона ростверка, V = 1 м3

Вес ростверка NР = 25.0 кН

После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка

определяют нагрузку Nф , приходящуюся на каждую сваю, и проверяют условие:

NФ =  где N

где N  – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента; N – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента; N  = 924 кН

N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

называемая несущей способностью сваи; Fd = 465.9 кН

γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N = 924 кН

N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

называемая несущей способностью сваи; Fd = 465.9 кН

γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N  – расчётная нагрузка от веса ростверка;

n – количество свай в кусте.

N – расчётная нагрузка от веса ростверка;

n – количество свай в кусте.

N  = γf*Np,

где γf =1.1 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Np =25 кН – вес ростверка.

N = γf*Np,

где γf =1.1 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Np =25 кН – вес ростверка.

N  = 1.1*25 = 27.5 кН

N = 1.1*25 = 27.5 кН

N  – расчётная нагрузка от веса грунта на уступах ростверка, кН.

N – расчётная нагрузка от веса грунта на уступах ростверка, кН.

N  = γf `*Nгр,

где γf ` =1.15 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Nгр - вес грунта на уступах.

Nгр = 0.95*g1*(dP*l*b – Vрост)

где Vрост = 1 м3 – объём ростверка;

b и l –ширина и длина ростверка; b = l = 1.5 м;

dр = 2.8 м – глубина заложения ростверка;

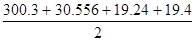

Nгр = 0.95*18.5*(1.2*1.5*1.5 – 1) = 29.88 кН

Nгр` = 1.15*29.88 = 34.36 кН

NФ = = γf `*Nгр,

где γf ` =1.15 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Nгр - вес грунта на уступах.

Nгр = 0.95*g1*(dP*l*b – Vрост)

где Vрост = 1 м3 – объём ростверка;

b и l –ширина и длина ростверка; b = l = 1.5 м;

dр = 2.8 м – глубина заложения ростверка;

Nгр = 0.95*18.5*(1.2*1.5*1.5 – 1) = 29.88 кН

Nгр` = 1.15*29.88 = 34.36 кН

NФ =  = 225.29 кН < N = = 225.29 кН < N =  = 332.79 кН

Условие выполняется = 332.79 кН

Условие выполняется

| ||

| Лист | ||

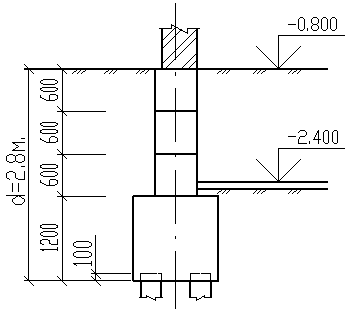

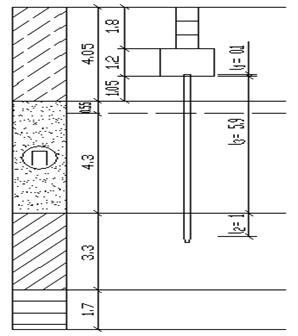

4.5. Сечение 3 – 3 4.5.1. Выбор типа, размеров и способа погружения свай. Требуемая длина сваи (без острия) определяется из условия: l = l1 + l2 + l3, где l1 – величина заделки головы сваи в ростверк, м; l1 = 0.1 м; l2 – величина заглубления нижнего конца сваи в несущий слой, м; l2 = 1 м; l3 – толщина слоёв грунтов, прорезаемых сваей, м; l3 = 5.9 м. l = 0.1 + 1 + 5.9 = 7 м Выбирается свая типа С70.30 – 4: Тип армирования – 4; вес сваи – 16 кН; длина острия – 250 мм. Способ погружения сваи – забивка дизельным молотом. 4.5.2. Расчёт несущей способности забивных висячих свай по грунту при действии вертикальной нагрузки. | ||||||||||

| Лист | ||||||||||

Расчёт несущей способности Fd, кН, забивных висячих свай по грунту при

действии вертикальной нагрузки выполняют, как правило, по прочности грунта как

сумму сил расчётных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и

на её боковой поверхности по формуле:

Fd = γc *(γcr*R*A + И*Σ γcf *fi *hi ),

где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc =1;

γcr,γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним

концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые равными 1 при погружении

сваи дизельным молотом;

R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;

R = 1077.83 кПа (для суглинок мягкопластичных при z0 = 10.15 м и IL = 0.57);

А – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади

поперечного сечения сваи; А = 0.3*0.3 = 0.09 м2 ;

И – наружный периметр поперечного сечения сваи, И = 4*0.3 = 1.2 м;

fi – расчётное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа;

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью

сваи, м.

Z1 = 3.25 м. f1 = 50.625 кПа; Z4 = 6.85 м. f4 = 31.85 кПа;

Z2 = 4.325 м. f2 = 27.65 кПа; Z5 = 8.25 м. f5 = 33.125 кПа;

Z3 = 5.35 м. f3 = 29.7 кПа; Z6 = 9.4 м. f6 = 21.31 кПа;

Fd = 1*(1*1077.83*0.09 + 1.2*(50.625*1.05 + 27.65*0.55 + 29.7*1.5 + 31.85*1.5 +

+ 33.125*1.3 + 21.31*1) = 367.08 кН

4.5.3. Определение числа свай в фундаменте и конструирование ростверка.

Число свай n определяют исходя из условия, что ростверк осуществляет

равномерное распределение нагрузки на свайный куст или свайный ряд по формуле:

n =  ,

где γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N ,

где γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N  – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента.

N – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента.

N  = γf*N = γf*N  ,

где N ,

где N  - основная нормативная нагрузка на куст, кН; N - основная нормативная нагрузка на куст, кН; N  = 273 кН

γf – коэффициент надёжности по нагрузке, γf =1.1.

Fd – несущая способность висячей сваи, кН.

N = 273 кН

γf – коэффициент надёжности по нагрузке, γf =1.1.

Fd – несущая способность висячей сваи, кН.

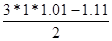

N  = 273*1.1 = 300.3 кН

n = = 273*1.1 = 300.3 кН

n =  = 1.145 = 1.145

| ||

| Лист | ||

Расстояние между осями свай (шаг свай) вдоль стены определяется по формуле: c = Полученный результат округляется таким образом, чтобы шаг свай был кратен 5 см. В зависимости от величины с определяется число рядов свай. - однорядное, когда 3*d < c < 6*d. Если по расчёту получилось, что с > 6*d, то следует уменьшить несущую способность свай, изменив ее длину или сечение; - двухрядное шахматное, если n двумя рядами свай cP в этом случае определяется по формуле: сP = - двухрядное, если n > 2. Расстояние между рядами принимается cP = 3*d. Для недопущения увеличения размера ростверка рекомендуется принимать не более 2Х рядов свай. Если по расчёту получится с < 1.5*d, то следует увеличить несущую способность сваи, увеличив длину сваи или её сечение. Ширину ростверка ленточного свайного фундамента при расположении свай в один ряд определяют по формуле: bP = d + 2*C0, мм, где d – поперечный размер ствола сваи, мм, С0 – расстояние от края плиты ростверка до ближайшей грани сваи (свес ростверка), мм Ширину ростверка при многорядном расположении свай вычисляют по формуле: bP = cP*(m – 1) + d + 2*C0, где m – число рядов свай; сР – расстояние между осями свай в соседних рядах; d и C0 – то же, что и в формуле выше. Рекомендуется принимать не более двух рядов свай при минимальной ширине ростверка 400 мм. С = Принимается двухрядное шахматное расположение свай, т.к. n 0.45 < c = 0.8 < 0.9 cp = m = 2 C0 = 0.15 bp = cp*(m – 1) + d + 2*C0 = 0.41*(2 – 1) + 0.3 + 2*0.15 = 1.01 м. | |||

| Лист | |||

После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка

определяют нагрузку Nф , приходящуюся на каждую сваю, и проверяют условие:

NФ =  где N

где N  – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента; N – расчётная нагрузка на куст (кН), приложенная на уровне обреза

фундамента; N  = 300.3 кН

N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

называемая несущей способностью сваи; Fd = 367.08 кН

γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N = 300.3 кН

N – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

Fd - расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи,

называемая несущей способностью сваи; Fd = 367.08 кН

γ k – коэффициент надёжности, величина которого принимается в зависи -

мости от метода определения несущей способности сваи;

γ k =1.4, если несущая способность сваи определена расчётом.

N  – расчётная нагрузка от веса ростверка;

n – количество свай в кусте.

N – расчётная нагрузка от веса ростверка;

n – количество свай в кусте.

N  = γf*Np,

где γf =1.1 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Np =27.778 кН (для 1 м. – КС2-1)

N = γf*Np,

где γf =1.1 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Np =27.778 кН (для 1 м. – КС2-1)

N  = 1.1*27.778 = 30.556 кН

N = 1.1*27.778 = 30.556 кН

N  – расчётная нагрузка от веса грунта на уступах ростверка, кН.

N – расчётная нагрузка от веса грунта на уступах ростверка, кН.

N  = γf `*Nгр,

где γf ` =1.15 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Nгр - вес грунта на уступах.

Nгр = 0.95*g1*( = γf `*Nгр,

где γf ` =1.15 – коэффициент надёжности по нагрузке;

Nгр - вес грунта на уступах.

Nгр = 0.95*g1*( )

где Vрост = 1.11 м3 – объём ростверка;

b и l –ширина и длина ростверка; b = l м; l = 1.01 м.

dр = 3 м – глубина заложения ростверка;

Nгр = 0.95*18.5*( )

где Vрост = 1.11 м3 – объём ростверка;

b и l –ширина и длина ростверка; b = l м; l = 1.01 м.

dр = 3 м – глубина заложения ростверка;

Nгр = 0.95*18.5*( ) = 16.872 кН

Nгр` = 1.15*16.872 = 19.4 кН

N ) = 16.872 кН

Nгр` = 1.15*16.872 = 19.4 кН

N  = 1.1*3*5.83 = 19.24 кН

NФ = = 1.1*3*5.83 = 19.24 кН

NФ =  = 184.75 кН < N = = 184.75 кН < N =  = 262.2 кН

Условие выполняется Расчёт можно закончить. = 262.2 кН

Условие выполняется Расчёт можно закончить.

| ||

| Лист | ||

4.6. Расчёт свайных фундаментов по 2 группе предельных состояний

(по деформациям).

Сечение 5 – 5.

Расчёт свай и свайных фундаментов по деформациям следует производить

исходя из условия:

S ≤ Sи,

где Sи - предельное значение совместной деформации основания и сооружения,

определяемой по табл.4 [2];

S – совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчётом

в соответствии с указаниями приложения 2 [2].

Расчёт фундамента из висячих свай и его основания по деформациям производят

как для условного массивного фундамента на естественном основании в соответст -

вии с требованиями [2].

Условный фундамент рассматривается как единый массив АВГБ, ограниченный

снизу плоскостью АВ, проходящей через нижние концы свай, сверху – поверх -

ностью планировки грунта ВГ, с боков – вертикальными плоскостями АВ и БГ,

отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии а,

равном

a = h*tg  ,

где φII,mt – осреднённое расчётное значение угла внутреннего трения грунта,

определяемое по формуле:

jII,mt = ,

где φII,mt – осреднённое расчётное значение угла внутреннего трения грунта,

определяемое по формуле:

jII,mt =  ,

где φII,i - расчётное значение углов внутреннего трения для отдельных пройден -

ных сваями слоёв грунта толщиной hi.

jII,mt = ,

где φII,i - расчётное значение углов внутреннего трения для отдельных пройден -

ных сваями слоёв грунта толщиной hi.

jII,mt =  = 27.090

a = 7.9*tg = 27.090

a = 7.9*tg  = 0.938 м.

Размеры подошвы условного свайного фундамента при этом находят по форму -

лам:

ширина bу = cb (mb – 1) + d +2a;

длина lу = cl (ml – 1) + d +2a;

где cb и cl – расстояния между осями свай соответственно по поперечным и

продольным осям, м; cb = 0.9 м, cl =0.9 м;

mb и ml –количество рядов свай по ширине и длине условного фундамента;

mb = 2; ml = 2;

d –сторона поперечного сечения сваи, м; d =0.3 м.

bу = 0.9*(2 – 1) + 0.3 + 2*0.938 = 3.08 м;

lу = 0.9*(2 – 1) + 0.3 + 2*0.938 = 3.08 м. = 0.938 м.

Размеры подошвы условного свайного фундамента при этом находят по форму -

лам:

ширина bу = cb (mb – 1) + d +2a;

длина lу = cl (ml – 1) + d +2a;

где cb и cl – расстояния между осями свай соответственно по поперечным и

продольным осям, м; cb = 0.9 м, cl =0.9 м;

mb и ml –количество рядов свай по ширине и длине условного фундамента;

mb = 2; ml = 2;

d –сторона поперечного сечения сваи, м; d =0.3 м.

bу = 0.9*(2 – 1) + 0.3 + 2*0.938 = 3.08 м;

lу = 0.9*(2 – 1) + 0.3 + 2*0.938 = 3.08 м.

| ||

| Лист | ||

Расчёт осадки основания S, м, в методе послойного суммирования находят

простым суммированием осадок всех элементарных слоёв в пределах сжимаемой

толщи Hс по формуле:

S = b*å  ,

где β – безразмерный коэффициент, равный 0.8;

σzp,i - среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi

границах элементарного слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы

фундамента;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го элементарного

слоя грунта;

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща основания.

Расчёт начинается с определения природного σzq и дополнительного σzp напря -

жений и построения их эпюр.

Напряжение от собственного веса грунта σzq определяется по формуле:

σzq,i = Σ γi * hi ,

где γi и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

gSB = ,

где β – безразмерный коэффициент, равный 0.8;

σzp,i - среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом

слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi

границах элементарного слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы

фундамента;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го элементарного

слоя грунта;

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща основания.

Расчёт начинается с определения природного σzq и дополнительного σzp напря -

жений и построения их эпюр.

Напряжение от собственного веса грунта σzq определяется по формуле:

σzq,i = Σ γi * hi ,

где γi и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

gSB =  ,

γsb2 = 10.31 кН/м3 γsb3 = 9.19 кН/м3

Дополнительные вертикальные напряжения σzp на глубине z от подошвы

фундамента определяются по формуле:

σzp = α*Pо,

где α – коэффициент рассеивания напряжений с глубиной, принимаемый в

зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного

фундамента и относительной глубины ζ:

α = f (ζ = 2z/b, η = l/b),

здесь l – длина; b – ширина подошвы фундамента.

Pо – дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое как

разность между средним давлением под подошвой фундамента P и напряжением от

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σzqо.

Pо = PII - σzq

PII = ,

γsb2 = 10.31 кН/м3 γsb3 = 9.19 кН/м3

Дополнительные вертикальные напряжения σzp на глубине z от подошвы

фундамента определяются по формуле:

σzp = α*Pо,

где α – коэффициент рассеивания напряжений с глубиной, принимаемый в

зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного

фундамента и относительной глубины ζ:

α = f (ζ = 2z/b, η = l/b),

здесь l – длина; b – ширина подошвы фундамента.

Pо – дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое как

разность между средним давлением под подошвой фундамента P и напряжением от

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σzqо.

Pо = PII - σzq

PII =  ,

где Aу = bу *lу - площадь подошвы условного свайного фундамента, м²;

bу, lу - ширина и длина подошвы условного фундамента, м;

NII = расчётная нагрузка по второй группе предельных состояний, кН,

определяемая по формуле:

NII = NоII + NсII + NрII + NгрII,

где NоII - расчётная нагрузка от веса сооружения на уровне обреза фундамента, кН;

NсII, NрII, NгрII - нагрузка от веса соответственно свай, ростверка и грунта в

объёме условного свайного фундамента АВГБ, кН. ,

где Aу = bу *lу - площадь подошвы условного свайного фундамента, м²;

bу, lу - ширина и длина подошвы условного фундамента, м;

NII = расчётная нагрузка по второй группе предельных состояний, кН,

определяемая по формуле:

NII = NоII + NсII + NрII + NгрII,

где NоII - расчётная нагрузка от веса сооружения на уровне обреза фундамента, кН;

NсII, NрII, NгрII - нагрузка от веса соответственно свай, ростверка и грунта в

объёме условного свайного фундамента АВГБ, кН.

| ||

| Лист | ||

Aу = bу*lу = 3.08*3.08 = 9.48 м²

NоII = 840 кН;

NсII = 4*18.3 = 73.2 кН;

NрII = 25 кН;

NгрII - вес грунта в объёме условного фундамента АБГВ:

Nгр =  *(bУ*hУ*lУ – Vсв – Vс),

где bу = lу = 3.08 м; hу = 7.9 м – длина, ширина и высота условного фундамента.

VрII = 1 м3 – объём ростверка; Vc= объём свай:

Vc = 4*l*0.3*0.3 = 4*8*0.3*0.3 = 2.88 м3

Nгр = *(bУ*hУ*lУ – Vсв – Vс),

где bу = lу = 3.08 м; hу = 7.9 м – длина, ширина и высота условного фундамента.

VрII = 1 м3 – объём ростверка; Vc= объём свай:

Vc = 4*l*0.3*0.3 = 4*8*0.3*0.3 = 2.88 м3

Nгр =  *(3.08*7.9*3.08 - 2.88 – 1) = 932.86 кН

NII = 840 + 73.2 + 25 + 932.86 = 1871.06 кН

PII = *(3.08*7.9*3.08 - 2.88 – 1) = 932.86 кН

NII = 840 + 73.2 + 25 + 932.86 = 1871.06 кН

PII =  = 197.37 кН

Расчёт напряжений от собственного веса грунта:

1. На уровне планировки:

σzq = 0; 0.2*σzq = 0

2. На границе 1-го и 2-го ИГЭ:

σzq1 = σzq + γ = 197.37 кН

Расчёт напряжений от собственного веса грунта:

1. На уровне планировки:

σzq = 0; 0.2*σzq = 0

2. На границе 1-го и 2-го ИГЭ:

σzq1 = σzq + γ

Сейчас читают про:

|

2015-06-24

2015-06-24 473

473

= 2.667 м.

= 2.667 м. = 1

= 1 = 16.5 м2

= 16.5 м2 = 0 м, bz =

= 0 м, bz =  - 0 = 4.063 м

- 0 = 4.063 м = 12.159 кН/м3

= 12.159 кН/м3 = 18.123 кН/м3

= 18.123 кН/м3

2 и 1.5*d < c

2 и 1.5*d < c  3*d;

3*d; = 0.873 м с = 0.8 м.

= 0.873 м с = 0.8 м. = 0.41 < 3*d = 0.9

= 0.41 < 3*d = 0.9