Под миопатозами понимают заболевание мышц невоспалительного характера, сопровождающееся нарушением координации сокращений отдельных мышечных пучков, мышцы в целом или же группы мышц.

Причины. Переутомление, неумелая запряжка (разной длины гужи, неодинаковая длина оглобель, неправильный размер хомута), однообразная работа, длительная без проводок транспортировка животных в вагонах и на пароходах, работа по плохим и ухабистым дорогам и т. д. У крупного рогатого скота, овец и свиней миопатозы нередко наблюдаются после больших перегонов. Кроме того, у крупного рогатого скота миопатоз нередко возникает в результате переутомления мышц тазовых конечностей при содержании животных в стойлах с большим уклоном пола.

Патогенез. Под влиянием этиологических факторов наступает переутомление мышц, в результате чего изменяются их тонус, возбудимость и иннервация, нарушаются кровоснабжение и питание переутомленных мышц, в них накапливаются вредные продукты обмена (молочная кислота и др.).

Указанные изменения приводят к нарушению согласованности в частоте, силе и последовательности сокращений отдельных мышечных пучков или мышцы в целом.

Известно, что всякий двигательный акт в организме животного происходит в результате взаимодействия нервной и мышечной систем. Поэтому при миопатозах возникают функциональные изменения и в центральной нервной системе, что клинически проявляется повышением общей нервной возбудимости и быстрой утомляемостью.

Клинические признаки. Клинически различают три формы миопатозов: простой координаторный, фасцикулярный координаторный и миофасцикулит.

Простой координаторный миопатоз характеризуется расстройством согласованности сокращений между мышцами агонистами, антагонистами и синергистами. Он сопровождается отрывистостью и неточностью движений, быстрой утомляемостью животного. Пораженные мышцы чаще вялые, дряблые, реже напряженные и плотные.

Фасцикулярный координаторный миопатоз сопровождается нарушением координации сокращений отдельных мышц или мышечных пучков, небольшой хромотой на одну или обе конечности. Шаги отрывистые, неловкие, мышцы на ощупь волокнистые и бугристые, давление на них пальцем вызывает болевую реакцию. Уплотненные участки в мышцах (гипертонусы) образуются в результате спазма мышечных пучков. В суставах и сухожильных влагалищах прощупывается скопление серозного экссудата.

Миофасцикулит представляет собой сочетание фасцикулярного миопатоза с воспалительным процессом в мышцах. Различают асептические, гнойные и инфекционные (при мыте, бруцеллезе, туберкулезе и др.) миофасцикулиты. При миофасцикулитах наряду с клинической картиной фасцикулярного миопатоза имеются симптомы воспаления межмышечной соединительной ткани, сухожилий и суставов.

Прогноз. Если возможно устранить причину, вызвавшую миопатоз, прогноз благоприятный. При гнойных и инфекционных миофасцикулитах прогноз зависит от исхода заболевания, на почве которого возник миофасцикулит.

Лечение. Устраняют причину заболевания. Животным предоставляют покой на 2-3 дня. Делают массаж пораженной области и назначают тепло во всех видах (облучения лампами инфракрасных лучей, соллюкс, припарки, тепло-влажные укутывания). Хорошие результаты дают внутримышечные инъекции 150-200 мл 0,25%-ного раствора новокаина в область поражения (Титов Н. М.). По нашим наблюдениям, также эффективны внутривенные введения новокаина. Больным животным, начиная со 2-3-го дня с момента заболевания, назначают проводку, а после излечения этих животных следует постепенно втягивать в работу.

Профилактика. Нужно соблюдать правила ухода и содержания животных, не допускать переутомления лошадей в работе, крупного рогатого скота и свиней - при перегонах на большие расстояния, а также следить за правильной запряжкой лошадей. Сбруя должна быть исправна и правильно подогнана. Крупный рогатый скот при стойловом содержании надо обязательно выпускать на прогулки. Важно также следить за исправностью полов в стойлах.

АТРОФИЯ МЫШЦ (ATROPHIA MUSCULORUM)

Атрофия - уменьшение в объеме мышц вследствие различных патологических состояний организма.

Причини и классификация. Причинами отдельных видов атрофии являются: длительная бездеятельность мышечной ткани вследствие хронических заболеваний сухожилий, суставов и костей конечностей (функциональная атрофия); непосредственное повреждение мышц, сопровождающееся развитием миозитов или миопатозов (травматическая атрофия); длительное сдавливание мышц, главной мышцы бедра, а также тромбоз и эмболия сосудов, питающих ту или иную группу мышц (ишемического атрофия); заболевания центральной и периферической нервной системы, сильные боли, параличи (нейропатическая атрофия).

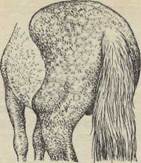

Рис. 109. Атрофия четырех

Патогенез. В основе патогенеза атрофии лежат рефлекторные процессы, сопровождающиеся нарушением обмена веществ, циркуляции крови и лимфы. При функциональных и ишемических атрофиях к мышцам не доставляется необходимое количество питательных веществ, а при нейропатических атрофиях мышцы не могут усваивать питательный материал, доставляемый кровью, вследствие нарушения функциональной связи между нервной системой и мышцами. Следовательно, атрофии являются результатом нарушения взаимоотношений между мышцами и нервными центрами и местных вазомоторных расстройств.

Клинические признаки. Атрофированная мышца уменьшается в объеме, что особенно хорошо заметно при сравнении с парным органом или с той же областью противоположной, здоровой стороны (рис 109). Тонус пораженных мышц понижен, они безболезненны при пальпации. Степень нарушения функции пораженной мышцы зависит от тяжести процесса. При атрофии мышц конечностей нередко возникает хромота. Другие клинические симптомы зависят от характера заболевания, обусловившего развитие атрофии пораженной мышцы (паралич нерва, артериит, перелом кости и др.).

Прогноз. Функциональные и травматические атрофии обычно полностью излечиваются после устранения заболевания, послужившего причиной атрофии. Атрофии, возникающие вследствие параличей центрального происхождения и полных разрывов нервов, неизлечимы.

Лечение. Основное внимание обращают на излечение заболевания, вызвавшего развитие атрофии.

Для лечения атрофии мышц назначают массаж, проводки и дозированную работу. В запущенных случаях втирают раздражающие линименты, внутримышечно вводят один из следующих растворов; 1) изотонический раствор хлорида натрия 100-200 мл крупным животным в разные места пораженной области, до трех инъекций с 3-5-дневным промежутком между ними; 2) 0,25%-ный раствор новокаина в смеси с кровью того же животного в соотношении 3-1 или 2-1 в дозе 75-100 мл, до трех инъекций с перерывом между ними в 2-3 дня; 3) 3-5%-ный раствор хлорида натрия в дозе 10-25 мл для крупных животных с последующим массажем и теплым укутыванием.

Кроме того, рекомендуется подкожно вводить раствор вератрина и стрихнина в общепринятых дозах.

Из физических методов лечения при атрофиях мышц показаны ритмическая гальванизация, фарадизация, диатермия, УВЧ-терапия, облучения лампами инфракрасных лучей, Минина и соллюкс.

Профилактика. Животным, долго находящимся без движения в связи с болезнью или по каким-либо другим причинам, нужно делать регулярные проводки.

При наличии противопоказаний для проводок (переломы костей и др.) следует назначать массаж мышц пораженной конечности.

БОЛЕЗНИ СУХОЖИЛИИ И СУХОЖИЛЬНЫХ ВЛАГАЛИЩ

РАСТЯЖЕНИЕ И РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЙ (DISTORSIO ET RUPTURA TENDINUM)

Растяжение сухожилия - закрытое механическое повреждение его, сопровождающееся разрывом сухожильных фибрилл и питающих их сосудов при сохранении анатомической непрерывности сухожилия.

Разрыв сухожилия - полное нарушение его анатомической непрерывности, сопровождающееся выпадением функции соответствующей мышцы.

Причины. Чрезмерное напряжение сухожилий во время быстрого бега, перенапряжение их во время прыжков, при спотыкании, перевозке больших тяжестей; различные удары также могут быть причиной разрыва сухожилии, растяжение и разрыв сухожилий сгибателей нередко возникают у быков-производителей и коров, когда своевременно не обрезают их копытца.

К разрывам сухожилий предрасполагают заболевания, при которых понижается их сопротивляемость физическому воздействию (рахит, остеомаляция и др.).

Патогенез. Механизм травмы при растяжении и разрыве сухожилий обусловлен чрезмерным натяжением их тканей двумя силами, действующими в противоположных направлниях, или сильной тягой в одном направлении при фиксированном противоположном конце сухожилия (мышцы). При растяжении происходят разрыв отдельных фибрилл и мелких кровеносных сосудов, незначительные кровоизлияния в межфибриллярную ткань.

Разрывы сухожилий бывают частичными (надрывы) и полными. При первых нарушается целость значительного количества сухожильных пучков, обычно на одной поверхности сухожилия, а при вторых - полные разрывы всего сухожилия. Дефект в сухожилии вначале заполняется кровью, затем фибрином, а в дальнейшем замещается соединительной тканью.

Клинические признаки. Растяжение и частичные разрывы сухожилий сопровождаются признаками асептического тендинита. Для них характерны сильная хромота и резкая болезненность в пораженной области. При асептических тендинитах эти признаки выражены слабее, чем при растяжениях и частичных разрывах сухожилий.

При полном разрыве сухожилие расслабляется, а на месте его повреждения образуется дефект (щель). Разрыв сухожилия чаще наблюдается в точке его прикрепления к кости или в месте перехода мышцы в сухожилие. Функция конечности при повреждении сухожилия нарушается внезапно, вслед за травмой. Пассивными движениями суставов устанавливают ненормальную их подвижность. При попытке животного опереться на пораженную конечность нефиксированные суставы резко изменяют свое положение.

Частные симптомы при разрывах отдельных сухожилий зависят от того, какой мышце принадлежит поврежденное сухожилие, а также от характера разрыва (частичный или полный) и его локализации.

При полном разрыве сухожилия третьей межкостной мышцы путовый сустав в момент опирания конечностью чрезмерно разгибается, при этом щетка почти касается земли, в то время как копыто опирается нормально. При разрыве этого сухожилия у крупного рогатого скота опирание происходит на пяточные части копыт, а их зацепные части приподнимаются кверху. При неполных разрывах сухожилия межкостной мышцы у животных наблюдаются такие же симптомы, как и при полном разрыве, но они выражены слабее. При полном разрыве сухожилия поверхностного сгибателя пальца животное в покое щадит пораженную конечность, опирание происходит на пяточные части копыта, а его зацепная часть приподнимается несколько кверху (рис. 110)

Рис. 110. разрывы сухожилий.

1 — третьей межкостной мышцы; 2 — поверхностного сгибателя пальца; 3 — глубокого сгибателя пальца

При полном разрыве сухожилия глубокого сгибателя пальца животное опирается пяточной частью копыта, а его зацепная часть сильно приподнимается кверху, Венечная и путовая кости занимают почти горизонтальное положение, наблюдается сильное прогибание конечности в путовом суставе.

При разрыве общего или длинного разгибателя пальца вынос конечности вперед сопровождается недостаточным разгибанием суставов пальца, вследствие чего зацепная часть копыта иногда волочится по земле. В покойном состоянии расстройство функции пораженной конечности почти незаметно.

Прогноз. Зависит от локализации и характера повреждения, а также от вида животного.

У крупных животных полные разрывы таких сухожилий, как ахиллово, глубокого сгибателя пальцев, обеих ножек межкостной мышцы, не излечимы, а в случаях выздоровления остается неустранимая хромота. Растяжения и частичные разрывы сухожилий, как правило, излечиваются как у мелких, так и у крупных животных.

Лечение. Животному предоставляют покой. При растяжениях и неполных разрывах сухожилий в первые часы применяют холод на область травмы, а в последующем-тепло. Пораженную конечность иммобилизируют шиной или гипсовой повязкой на 6-8 нед. При полных разрывах сухожилий у мелких, иногда и у крупных животных концы сухожилия сближают сухожильными швами, после чего накладывают иммобилизирующую повязку.

ВОСПАЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ (TENDINITIS)

Воспаление сухожилия - тендинит - наблюдается у всех животных, но наиболее часто у лошадей и быков-производителей.

По клиническому течению различают острые и хронические тендиниты. Острые тендиниты могут быть асептическими и гнойными, а хронические-фиброзными и оссифицирующими.

Причины. Острые асептические тендиниты наиболее часто развиваются в результате повреждения сухожильных волокон, т. с. их растяжений и разрывов, возникающих под действием механической силы {ушибов, падений, прыжков, поскальзываний, быстрого бега и т. п.) или перенапряжения сухожилия в случаях неправильной постановки конечностей, наличия деформированных и чрезмерно отросших копыт.

Кроме того, тендиниты по своей этиологии могут быть онхо-церкозными, бластомикозными (лимфангоитные), некробактериозными, бруцеллезными, мытными, трипанозомозными и др. Гнойные тендиниты возникают при инфицированных ранах сухожилий или в результате перехода воспалительного процесса с окружающих тканей, например при флегмоне венчика, гнойном тендовагините и т. п.

Рис. Контрактура сухожилий сгибателей

Рис. Контрактура сухожилий сгибателей

Патогенез. В результате той или иной травмы происходит разрыв отдельных сухожильных волокон или пучков и их капилляров. При этом в толщу сухожилия изливается кровь, в нем начинает развиваться асептическое воспаление. Процесс сопровождается выпотеванием экссудата в поврежденные

ткани и скоплением в них клеток воспалительного инфильтрата. В дальнейшем при благоприятном течении заболевания происходит рассасывание экссудата и замещение дефектов в местах разрыва сухожильных волокон клетками соединительной ткани. При повторных разрывах сухожильных волокон и ткани, возмещающей дефект сухожилия, на месте бывшего повреждения сухожилия и в окружающей его клетчатке развивается избыточное количество фиброзной соединительной ткани. В результате этого острый асептический тендинит переходит в хронический фиброзный.

Фиброзная соединительная ткань, образующаяся на месте разорванных и дегенерированных сухожильных волокон, по мере старения сморщивается, что ведет к укорочению сухожилий, т. е. развивается тендогенная контрактура (трого тендинита является хромота. Она возникает сразу после травмы и постепенно усиливается по мере развития воспалительного процесса.

При хронических фиброзных тендинитах пальпацией устанавливают брюшкообразное малоболезненное утолщение сухожилия, его бугристость и малую подвижность. При воспалении сухожилия поверхностного сгибателя пальца припухлость локализуется в верхней половине пясти или плюсны, а глубокого - в нижней их трети. Характерным признаком хронического воспаления сухожилий сгибателей пальца является их укорочение (контрактура).

При развитии оссифицирующего тендинита сухожилие принимает в отдельных участках плотность кости.

Гнойные тендиниты сопровождаются сильной хромотой. Местные воспалительные явления (боль, припухлость, повышение температуры) хорошо выражены, Из имеющихся в области сухожилия ран или свищей выделяется жидкий гнойный экссудат, содержащий иногда обрывки омертвевших сухожильных волокон.

Прогноз. Острые асептические и гнойные тендиниты при своевременном и правильном лечении обычно заканчиваются полным выздоровлением.

Хронические фиброзные тендиниты в большинстве случаев неустранимы, иногда соответствующим лечением удается уменьшить болезненные явления и тем самым продлить срок хозяйственного использования животных.

Лечени е. Больным животным предоставляют покой. В начальной стадии асептического тендинита назначают холод в виде холодных укутываний, орошений холодной водой, а также спиртовые давящие повязки. Через 2-3 дня с момента заболевания применяют водные или лекарственные (с 25%-ным раствором гидрокарбоната натрия, 40-50%-ным этиловым спиртом, камфорным спиртом, 5%-ным спиртовым раствором ихтиола и др.) согревающие компрессы, парафинотерапию, вапоризацию и другие тепловые процедуры. Через 6-10 дней больному животному назначают массаж с йод-вазогеном.

При переходе острого тендинита в подострый или хронический втирают острые резорбтивные мази, применяют грязелечение, электролечение (диатермию, ионогальванизацию йодом, УВЧ-терапию), прижигания. При тендогенных контрактурах применяют тенотомию, а малоценных животных выбраковывают.

Лечение. При гнойных тендинитах сводится к обеспечению

стока гнойному экссудату (вскрытие очагов нагноения вне пределов сухожильных влагалищ), иссечению некротических тканей, борьбе с инфекцией (местное и общее применение антисептиков) и обеспечению покоя пораженному сухожилию (глухие и окончатые гипсовые повязки).

Профилактика. Чтобы предохранить животных от тендинитов, необходимо оберегать их от возможных механических повреждений, не допускать перегрузок при работе на лошадях и рабочих волах, особенно по вязкому грунту, систематически осматривать животных после работы, пастьбы и прогулок для своевременного выявления и лечения заболеваний, регулярно расчищать и обрезать копытца у крупного рогатого скота, особенно у быков-производителей.

ВОСПАЛЕНИЕ СУХОЖИЛЬНЫХ ВЛАГАЛИЩ (TENDOVAGINITIS)

Воспаление сухожильных влагалищ - тендовагинит - встречается у всех видов сельскохозяйственных животных.

Наиболее часто поражаются сухожильные влагалища в области запястного и заплюсневого суставов, а также в области пальца. Соответственно этому различают запястные, заплюсневые и пальцевые тендовагиниты. По характеру экссудата различают тендовагиниты серозные, серозно-фибринозные, фибринозные, геморрагические и гнойные, а по клиническому течению - острые и хронические.

2015-07-04

2015-07-04 2866

2866