Конфликтные процессы мало кто одобряет, но почти все в них участвуют [95]. Если в конкурентных процессах соперники просто пытаются опередить друг друга, быть лучше, то при конфликте делаются попытки навязать противнику свою волю, изменить его поведение или даже вообще устранить его. Под конфликтом понимают попытку достижения вознаграждения путем подчинения, навязывания своей воли, удаления или даже уничтожения противника, стремящегося достичь того же вознаграждения. Отдельное убийство или целая битва, угрозы, обращение к закону для воздействия на противника, создание коалиций для объединения усилий в борьбе — это всего лишь некоторые проявления социальных конфликтов.

Во многих случаях крайних проявлений социальных конфликтов их результатом становится полное уничтожение противника. В конфликтах с менее насильственной формой основная цель враждующих сторон состоит в отстранении противников от эффективной конкуренции путем ограничения их ресурсов, свободы маневра, в снижении их статуса или престижа. Конфликты между индивидами чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни, в то время как межгрупповой конфликт обычно носит безличный характер.

|

|

|

Возникший конфликтный процесс трудно остановить. Это объясняется тем, что конфликт имеет кумулятивную природу, т. е. каждое агрессивное действие приводит к ответному действию или возмездию, причем более сильному, чем первоначальное. Конфликт обостряется и охватывает все больше людей. Простая обида может в конечном счете привести к проявлению жестокости в отношении своих противников. Жестокость в социальном конфликте иногда ошибочно приписывается садизму и природным задаткам людей, однако чаще всего ее совершают обычные люди, попавшие в экстраординарные ситуации. Конфликтные процессы могут заставить людей играть роли, в которых они должны быть жестокими.

Этапы протекания конфликта. Все поведение человека упрощенно можно представить как ряд элементарных актов, каждый из которых начинается с нарушения равновесия в связи с появлением потребности [108] и значимой для

Глава 4

индивида цели, а заканчивается восстановлением равновесия и достижением цели (консуммацией). Однако в ходе такого процесса может возникнуть помеха и действие прервется. Любое вмешательство (или обстоятельство), создающее преграду, перерыв в уже начавшемся или намечаемом действии человека, называется блокадой. В случае появления блокады от индивида или социальной группы требуется переоценка ситуации, принятие решения в условиях неопределенности (наличия нескольких альтернатив действий), постановка новых целей и принятие нового плана действий.

|

|

|

Ситуация блокирования — это всегда некоторое первоначальное замешательство различной степени интенсивности (от легкого недоумения до шока), а затем побуждение к новым действиям. В такой ситуации каждый человек пытается избежать блокады, ищет обходные пути, новые эффективные действия, а также причины блокады. Если блокада, стоящая на пути удовлетворения потребности, слишком велика или если вследствие ряда внешних причин индивид или группа просто не в силах преодолеть затруднение, вторичное приспособление может не привести к успеху. Встреча с непреодолимым затруднением в удовлетворении потребности может быть отнесена к фрустрации. Она обычно связана с напряжением, неудовольствием, переходящим в раздражение и злость.

Реакция на фрустрацию может развиваться по двум направлениям — это может быть или отступление, или агрессия. Отступление — это избежание фрустрации путем кратковременного или долговременного отказа от удовлетворения определенной потребности. Отступление в ситуации фрустрации может быть двух видов:

1) сдерживание — состояние, при котором индивид отказывается от удовлетворения какой-либо потребности из страха, для получения благ в другой области или в надежде удовлетворить потребность спустя некоторое время более легким путем. В этом случае индивид перестраивает свое сознание, полностью подчиняется требованиям ситуации и действует с ощущением правильности отказа от удовлетворения потребности;

2) подавление — уход от реализации целей под воздействием внешнего принуждения, когда фрустрация постоянно присутствует внутри индивида, но загоняется вглубь и может в любой момент выйти наружу в форме агрессии при определенных благоприятных для этого условиях.

Агрессивное поведение, вызываемое фрустрацией, может быть направлено на другого человека или группу людей, если они являются причиной развития фрустрации или представляются таковыми. Агрессия при этом носит социальный характер и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, ненависти. Агрессивные социальные действия вызывают ответную агрессивную реакцию у другого индивида или группы и с этого момента начинается социальный конфликт.

Таким образом, для возникновения социального конфликта необходимо, чтобы:

1) причиной фрустрации было поведение других людей,

2) на агрессивное социальное действие возникла ответная реакция, взаимодействие.

Опасности территорий и видов деятельности

Однако далеко не всякое состояние фрустрации и связанное с ним эмоциональное напряжение приводят к социальному конфликту. Эмоциональное напряжение, недовольство, связанное с неудовлетворенностью потребностей, должно перейти определенную границу, за которой агрессия выступает в форме направленного социального действия. Эта граница определяется состоянием общественного страха, культурными нормами и действием социальных институтов, сдерживающих проявление агрессивных действий. Если в обществе или социальной группе наблюдаются явления дезорганизации, снижается эффективность действия социальных институтов, то индивиды легче переходят грань, отделяющую их от конфликта.

Все конфликты можно классифицировать в зависимости от зон разногласий следующим образом.

1. Личностный конфликт. Эта зона включает конфликты, происходящие внутри личности, на уровне индивидуального сознания. Такие конфликты могут быть связаны, например, с излишней зависимостью или с ролевой напряженностью. Это чисто психологический конфликт, но он может оказаться катализатором для возникновения группового напряжения, если индивид будет искать причину своего внутреннего конфликта среди членов группы.

|

|

|

2. Межличностный конфликт. Эта зона включает разногласия между двумя или более членами одной группы или нескольких групп.

3. Межгрупповой конфликт. Некоторое число индивидов, образующих

группу (т.е. социальную общность, способную на совместные скоординиро

ванные действия), вступают в конфликт с другой группой, не включающей в

себя индивидов из первой группы. Это самый распространенный вид конф

ликта, потому что индивиды, приступая к воздействию на других, обычно ста

раются привлечь к себе сторонников, сформировать группу, облегчающую

действия в конфликте.

4. Конфликт принадлежности. Такой конфликт происходит в силу двойной принадлежности индивидов, например, когда они образуют группу внутри другой, большей группы, или когда индивид входит одновременно в две конкурентные группы, преследующие одну цель.

5. Конфликт с внешней средой. Индивиды, составляющие группу, испытывают давление извне (прежде всего со стороны культурных, административных и экономических норм и предписаний). Часто они вступают в конфликт с институтами, поддерживающими эти нормы и предписания.

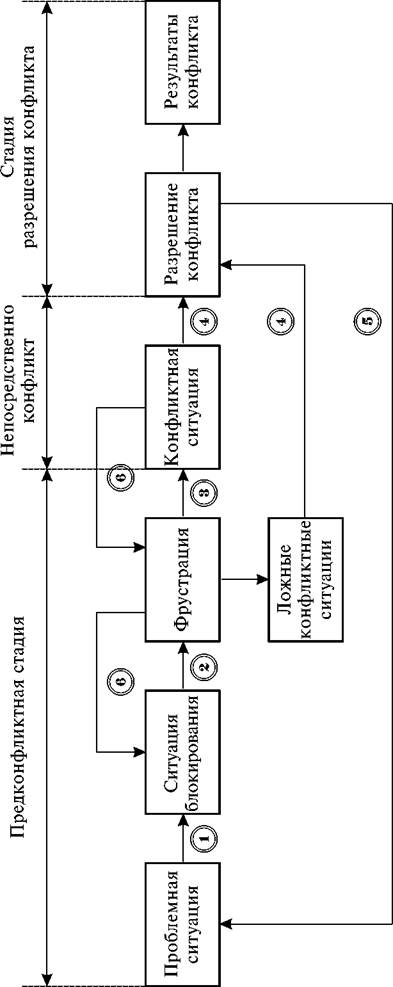

Стадии конфликта. Любой социальный конфликт имеет довольно сложную внутреннюю структуру (рис. 4.11).

Основными стадиями конфликта являются предконфликтная стадия, непосредственно конфликт и стадия разрешения конфликта.

1. Предконфликтная стадия. Ни один социальный конфликт не возникает мгновенно. Эмоциональное напряжение, раздражение и злость обычно накапливаются в течение некоторого времени, поэтому предконфликтная стадия иногда затягивается настолько, что забывается первопричина столкновения.

Характерной особенностью каждого конфликта в момент его зарождения является наличие объекта, обладание которым (или достижение которого) связано с фрустрацией потребностей двух субъектов, втягиваемых в конфликт. Этот объект должен быть принципиально неделимым или казаться таковым

Глава 4

|

|

|

|

Опасности территорий и видов деятельности

в глазах соперников. Бывает, что этот объект может быть разделен и без конфликта, но в момент его зарождения путей к этому соперники не видят, и их агрессия направляется друг на друга. Этот неделимый объект называют причиной конфликта.

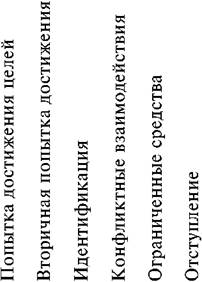

Предконфликтная стадия — это период, в процессе которого конфликтующие стороны оценивают свои ресурсы, прежде чем решиться на агрессивные действия или отступать. К таким ресурсам относятся материальные ценности, с помощью которых можно воздействовать на соперника, информация, власть, связи, престиж и т.п. В то же время происходит консолидация сил противоборствующих сторон, поиск сторонников и оформление групп, участвующих в конфликте.

Первоначально каждая из конфликтующих сторон ищет пути достижения целей, избежания фрустрации без воздействия на соперника. Когда все попытки достичь желаемое оказываются тщетными, индивид или социальная группа определяют объект, мешающий достижению целей, степень его «вины», силу и возможности противодействия. Этот момент в предконфликт-ной стадии называется идентификацией. Другими словами, это поиск тех, кто мешает удовлетворению потребностей и против кого следует применять агрессивные социальные действия.

Случается, что причина фрустрации бывает скрыта и ее трудно идентифицировать. Тогда возможен выбор объекта для агрессии, который не имеет никакого отношения к блокированию потребности. Эта ложная идентификация может привести к воздействию на сторонний объект, ответному действию и возникновению ложного конфликта. Иногда ложная идентификация создается искусственно, с целью отвлечения внимания от истинного источника фрустрации. Например, правительство в какой-либо стране пытается избежать недовольства своими действиями путем перекладывания вины на национальные группы или отдельные социальные слои. Ложные конфликты, как правило, не устраняют причин, вызывающих столкновения, а только усугубляют ситуацию, создавая возможности для распространения конфликтных взаимодействий.

Предконфликтная стадия характерна также формированием каждой из конфликтующих сторон стратегии или даже нескольких стратегий. Причем применяется та из них, которая в наибольшей степени соответствует ситуации. В нашем случае под стратегией понимается видение ситуации участниками конфликта (или, как еще говорят, «плацдарм»), формирование цели по отношению к противоборствующей стороне и, наконец, выбор способа воздействия на противника. Соперники проводят разведку для выяснения слабых мест друг у друга и возможных способов ответных действий, а затем сами пытаются рассчитать свои собственные действия на несколько ходов вперед.

2. Непосредственно конфликт. Эта стадия характеризуется прежде всего наличием инцидента, т. е. социальных действий, направленных на изменение поведения соперников. Это активная, деятельная часть конфликта. Таким образом, весь конфликт складывается из конфликтной ситуации, формирующейся на предконфликтной стадии, и инцидента.

Глава 4

Действия, составляющие инцидент, по степени открытости делят на две группы:

1) действия соперников в конфликте, носящие открытый характер. Это могут быть словесные прения, экономические санкции, физическое воздействие, политическая борьба, спортивное состязание и т. п. Такого рода действия, как правило, легко идентифицируются как конфликтные, агрессивные, враждебные. Поскольку открытый «обмен ударами» хорошо виден со стороны в ходе конфликта, в него могут быть втянуты сочувствующие и просто наблюдатели. Наблюдая самый обычный уличный инцидент, можно видеть, что окружающие редко остаются равнодушными: они возмущаются, сочувствуют одной стороне и могут быть легко втянуты в активные действия. Таким образом, активные открытые действия обычно расширяют сферу конфликта;

2) скрытые действия. В ходе конфликтов противники чаще всего пытаются замаскировать свои действия, запутать, обмануть соперничающую сторону. Эта скрытая, завуалированная, но тем не менее чрезвычайно активная борьба преследует цель навязать сопернику невыгодный ему образ действий и одновременно выявить его стратегию. Основным образом действий в скрытом внутреннем конфликте является рефлексивное управление. Рефлексивное управление — это способ управления, при котором основания для принятия решения передаются одним из действующих лиц другому. Это означает, что один из соперников пытается передать и внедрить в сознание другого такую информацию, которая заставляет этого другого действовать так, как выгодно тому, кто передал данную информацию. Таким образом, любые «обманные движения», провокации, интриги, маскировки, создание ложных объектов и вообще любая ложь представляют собой рефлексивное управление. Причем ложь может иметь сложное строение, например, передача правдивой информации, чтобы ее приняли за ложную.

По применяемым средствам действия в непосредственном конфликте могут быть физическими, психологическими и идеологическими.

Социальные конфликты по своему внутреннему содержанию делятся на:

—рациональные, к которым относятся такие конфликты, которые охватывают сферу разумного, делового соперничества, перераспределения ресурсов и совершенствования управленческой или социальной структуры. Рациональные конфликты встречаются и в области культуры, когда люди пытаются освободиться от отживших, ненужных норм, обычаев и верований. Как правило, участвующие в рациональных конфликтах не переходят на личностный уровень и не формируют в своем сознании образа врага. Уважение к сопернику, признание за ним права на некоторую долю истины — это характерные черты рациональных конфликтов. Такие конфликты не бывают острыми, затяжными, так как обе стороны стремятся в принципе к одной и той же цели — улучшению взаимоотношений, норм, образцов поведения, справедливому распределению ценностей. Стороны приходят к соглашению, компромиссу, и, как только удаляется фрустрирующее препятствие, конфликт разрешается;

—эмоциональные, возникающие тогда, когда в ходе конфликтных взаимодействий, столкновений агрессия его участников переносится с причины конфликта на личности. При этом первоначальная причина конфликта просто забывается, и участники действуют на основе личной неприязни. С момента появления эмо-

Опасности территорий и видов деятельности

ционального конфликта в сознании людей, участвующих в нем, появляются негативные стереотипы, порождающие неприязнь и даже ненависть к противнику. Так, во время межнациональных конфликтов создается образ «чужой» национальности как некультурной, жестокой, обладающей всеми мыслимыми пороками, причем этот образ распространяется обычно на всех без исключения представителей другой национальности.

Развитие эмоциональных конфликтов непредсказуемо, и в подавляющем большинстве случаев они неуправляемы. Чаще всего такой конфликт прекращается после появления в ситуации новых людей или даже новых поколений. Но некоторые конфликты (например, национальные, религиозные) могут передавать эмоциональный настрой, ненависть и другим поколениям. Тогда конфликт продолжается достаточно длительное время, то затухая, то вновь разгораясь. Нужна настоящая ломка сознания, чтобы уничтожить стереотипы неприязни и ненависти.

Характерным моментом на этапе непосредственно конфликта является наличие критической точки, при достижении которой конфликтные взаимодействия между противоборствующими сторонами достигают максимальной остроты и силы. Одним из критериев подхода к критической точке можно считать интеграцию, однонаправленность усилий каждой из конфликтующих сторон, сплоченность групп, участвующих в конфликте. После прохождения критической точки число конфликтных взаимодействий, их острота и сила резко снижаются, и дальше конфликт идет по нисходящей к своему разрешению или, если конфликтная ситуация осталась прежней и не устранены причины, вызывающие фрустрирующее состояние, к новому всплеску противостояния, к новой критической точке.

Важно знать время прохождения критической точки, так как после этого ситуация в наибольшей степени поддается управлению. В то же время вмешательство в критический момент, на пике конфликта бесполезно или даже опасно. Руководителю, общественному деятелю лучше воздействовать на ход развития конфликта либо до критического состояния, либо после него. Достижение критической точки и ее прохождение во многом зависят от внешних по отношению к участникам конфликта обстоятельств, а также от ресурсов и ценностей, вносимых в конфликт извне.

3. Разрешение конфликта. Внешним признаком разрешения конфликта может служить завершение (не временное прекращение) инцидента. Это означает, что между конфликтующими сторонами прекращается конфликтное взаимодействие. Устранение, прекращение инцидента — необходимое, но недостаточное условие погашения конфликта. Часто, прекратив активное конфликтное взаимодействие, люди продолжают переживать фрустрирующее состояние, искать его причину. И тогда угаснувший было конфликт вспыхивает вновь.

Разрешение социального конфликта возможно лишь при изменении конфликтной ситуации. Это изменение может принимать разные формы. Но наиболее эффективным изменением конфликтной ситуации, позволяющим погасить конфликт, считается устранение причины конфликта. Действительно, при рациональном конфликте устранение причины с неизбежностью приводит к его разрешению. Однако в случае высокой эмоциональной напряженно-

Глава 4

сти устранение причины конфликта слабо влияет на действия его участников. Поэтому для эмоционального конфликта наиболее важным моментом изменения конфликтной ситуации следует считать изменение установок соперников относительно друг друга. Эмоциональный конфликт полностью разрешается только тогда, когда противники перестают видеть друг в друге врага.

Возможно также разрешение социального конфликта путем изменения требований одной из сторон: соперник идет на уступки и изменяет цели своего поведения в конфликте. Например, видя бесперспективность борьбы, один из соперников уступает другому или оба одновременно идут на уступки. Социальный конфликт может быть также разрешен в результате истощения ресурсов сторон или вмешательства третьей силы, создающей подавляющий перевес одной из сторон, и, наконец, в результате полного устранения соперника.

Характеристики конфликта. Всем конфликтам присущи четыре основных параметра: причины конфликта, острота конфликта, длительность конфликта и последствия конфликта.

Причины конфликта. Определение характера конфликта и последующий анализ его причин имеют важное значение в изучении конфликтных взаимодействий, так как причина является тем пунктом, вокруг которого разворачивается конфликтная ситуация. Ранняя диагностика конфликта в первую очередь направлена на отыскание его реальной причины, что позволяет осуществлять социальный контроль за поведением социальных групп на предконф-ликтной стадии.

Можно выделить следующие типы причин социального конфликта:

1. Наличие противоположных ориентаций. У каждого индивида и социаль

ной группы имеется определенный набор ценностных ориентаций относите

льно наиболее значимых сторон социальной жизни. Все они различаются

и обычно противоположны. В момент стремления к удовлетворению потреб

ностей при наличии блокируемых целей, достичь которых пытаются несколь

ко индивидов или групп, противоположные ценностные ориентации приходят

в соприкосновение и могут стать причиной возникновения конфликта. При

наличии определенных условий сторонники разных форм собственности мо

гут вступить в конфликт между собой.

Конфликты по причине противоположных ценностных ориентаций крайне разнообразны. Они могут возникать из-за различного отношения к любви, семье и браку, манере поведения, искусству, спорту, а также из-за противоположных ориентаций по отношению к любым социальным институтам. Наиболее острые конфликты появляются там, где существуют различия в культуре, восприятии ситуации, статусе или престиже. Конфликты, причиной которых служат противоположные ориентации, могут протекать в сферах экономических, политических, социально-психологических и других ценностных ориен-таций.

2. Идеологические причины. Конфликты, возникающие на почве идеоло

гических разногласий, являются частным случаем конфликта противополож

ности ориентаций. Разница между ними состоит в том, что идеологическая

причина конфликта заключается в разном отношении к системе идей, кото

рые оправдывают и узаконивают отношения субординации, доминирования

и основополагающие мировоззрения у различных групп общества. В данном

Опасности территорий и видов деятельности

случае элементы веры, религиозные, социально-политические устремления становятся катализатором противоречий.

3. Причины конфликта, заключающиеся в различных формах экономического и социального неравенства. Этот тип причин связан со значительным различием в распределении ценностей (доходов, знаний, информации, элементов культуры и т. п.) между индивидами или группами. Неравенство в распределении ценностей существует повсеместно, но конфликт возникает только при такой величине неравенства, которая расценивается одной из социальных групп как весьма значительная, и только если такое значительное неравенство приводит к блокаде важных социальных потребностей у одной из социальных групп. Возникающая в этом случае социальная напряженность может послужить причиной социального конфликта. Она обусловлена появлением дополнительных потребностей у людей, например, потребности обладать одинаковым количеством ценностей.

4. Причины конфликтов, лежащие в отношениях между элементами социальной структуры. Конфликты появляются в результате разного места, которое занимают структурные элементы в обществе, организации или упорядоченной социальной группе. Конфликт по этой причине может быть связан, во-первых, с различными целями, преследуемыми отдельными элементами. Например, одна административно-территориальная единица государства стремится к самостоятельности, а административный центр, наоборот, пытается не допустить самостоятельности. На этой основе может развиться конфликт между центром и периферией. Во-вторых, конфликт по этой причине бывает связан с желанием того или иного структурного элемента занять более высокое место в иерархической структуре. Например, подразделение организации стремится стать влиятельнее и занять более высокое место в структуре организации с целью получения большей доли ресурсов. Конфликт происходит, когда другие подразделения стремятся к той же цели при ограниченных ресурсах. С этой причиной связана внутри- и внешнеполитическая борьба.

Любая из причин может послужить толчком, первой ступенью конфликта, но только при наличии определенных внешних условий, служащих питательной средой для конфликта.

Острота конфликта. Когда говорят об остром социальном конфликте, то прежде всего подразумевают конфликт с высокой интенсивностью социальных столкновений, в результате которых в короткий промежуток времени расходуется большое количество психологических и материальных ресурсов. Для острого конфликта характерны в основном открытые столкновения.

Острота конфликта в наибольшей степени зависит от социально-психологических характеристик противоборствующих сторон, а также от ситуации, требующей немедленных действий. Другими словами, острота конфликта обусловлена главным образом внутренними психологическими причинами (например, нетерпение, ярость, ненависть) и в то же время каждая из сторон стремится пополнять свои ресурсы извне. Например, в трамвае два эмоционально настроенных пассажира вступают в острый конфликт. Если посторонние поддерживают одного из них, то конфликт может приобрести еще более острый характер.

Глава 4

Таким образом, впитывая энергию извне, конфликтная ситуация заставляет участников действовать немедленно, вкладывая в столкновение всю свою энергию. В результате острота конфликта возрастает. Очевидно, что острый конфликт бывает гораздо короче, чем конфликт с менее сильными столкновениями и с большими перерывами между ними. Однако острый конфликт более разрушителен, наносит значительный урон ресурсам противников, их престижу, статусу и психологическому равновесию. Особенно острыми бывают конфликты в системах с первичными связями. Это понятно: ведь в таком случае противники постоянно видят друг друга. Острыми являются также конфликты, которые подогреваются прежними непримиримыми противоречиями, серьезными обидами или основаны на мести, кровавых инцидентах.

Длительность конфликта. Каждый индивид в своей жизни сталкивается с конфликтами разной длительности. Это может быть короткая, длящаяся несколько минут стычка между начальником и подчиненным, а может быть и противостояние различных религиозных групп, длящееся на протяжении жизни нескольких поколений (например, Ольстер, Страна басков, арабо-израильский и индо-пакистанский конфликты). Длительность конфликта влияет на величину и стойкость изменений в противоборствующих группах и социальных системах, являющихся результатом расходования ресурсов в конфликтных столкновениях. Кроме того, в длительных конфликтах увеличивается расходование эмоциональной энергии и повышается вероятность возникновения нового конфликта из-за накопленных обид, неотомщенных действий.

Вопрос о затягивании конфликта становится нередко жизненно важным для существования социальной группы или организации.

Последствия социального конфликта противоречивы. Конфликты, с одной стороны, разрушают социальные структуры, приводят к значительным затратам ресурсов, а с другой — являются тем механизмом, который способствует решению многих проблем, сплачивает группы и в конечном счете служит одним из способов достижения социальной справедливости.

Так, многие считают, что общество и отдельные его составные части развиваются в результате эволюционных изменений, т. е. в ходе непрерывного совершенствования и возникновения более жизнеспособных социальных структур на базе накопления опыта, знаний, культурных образцов и развития производства и вследствие этого предполагают, что социальный конфликт может носить только негативный, разрушительный и деструктивный характер.

Сторонники диалектического метода признают конструктивное содержание всякого конфликта, так как в результате конфликтов появляются новые качественные определенности (развитие через кризисы). По мнению сторонников этой точки зрения, любой конечный объект социального мира с момента своего зарождения несет в себе собственное отрицание или собственную гибель. По достижении определенной меры в результате количественного роста противоречие, несущее отрицание, вступает в конфликт с существенными характеристиками данного объекта, в связи с чем образуется новая качественная определенность.

Так как истина обычно лежит посередине, то можно сделать вывод, что последствиями каждого конфликта являются как дезинтегративные, разрушительные, так и интегративные, созидательные моменты. Прежде всего следует

Опасности территорий и видов деятельности

отметить, что конфликт способен разрушать социальные общности. Многие социальные конфликты являются высокодестабилизирующими событиями в социальных системах.

Интегративным, позитивным последствием конфликта может явиться усиление группового взаимодействия. Поскольку интересы и точки зрения внутри группы время от времени изменяются, необходимы новые лидеры, новая политика, новые внутригрупповые нормы, что может появиться в результате конфликта. Если в группе проявляется несправедливость, ущемляются права личности, нарушаются общепринятые нормы, то часто только конфликт приводит к достижению равновесия и снятию напряженности в группе. Так, общество вступает в конфликтные ситуации с преступными группами или индивидами с отклоняющимся поведением — и это всеми признается справедливым.

Таким образом, налицо два типа последствий конфликтов:

—дезинтегративные последствия, которые усиливают ожесточение, ведут к разрушениям и кровопролитию, к внутригрупповому напряжению, разрушают нормальные каналы кооперации, отвлекают внимание членов группы от насущных проблем;

—интегративные последствия, которые определяют выход из сложных ситуаций, приводят к разрешению проблем, усиливают групповую сплоченность, ведут к заключению союзов с другими группами, приводят группу к пониманию интересов ее членов.

2015-07-04

2015-07-04 2023

2023