Петрографические описания в зависимости от целевого назначения могут быть очень детальными и краткими. При детальном исследовании мгматического массива дается его географическая геологическая характеристика. Детально описывается минеральный состав начиная от главных породообразующих минералов и заканчивая единичными акцессорными минералами. Дается подробная текстурно-структурная характеристика магматической породы и их вариации во всех наиболее интересных участках интрузива. Проводятся петрохимические исследования и т. п. Такие описания могут составлять целее тома.

Чаще всего ограничиваются только названием породы и для хорошего специалиста этого оказывается вполне достаточно.

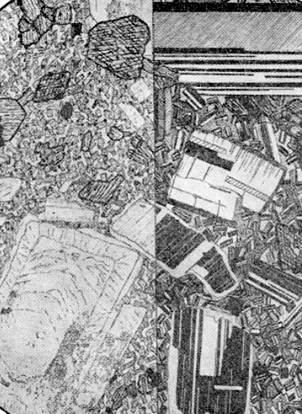

Наиболее распространены краткие описания горной породы. В этом описание дается очень краткая характеристика всех минералов слагающих породу, в обязательном порядке, но кратко описываются структуры и текстуры породы, несущие большую генетическую и технологическую информацию. Отмечается метод исследования и дается наиболее типичная для породы зарисовка или фотография. Далее приводятся примеры таких кратких описаний (рисунки 18-, заимствованные из различных литературных источников и в том числе из работ автора.

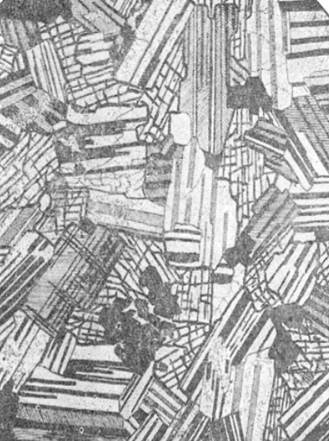

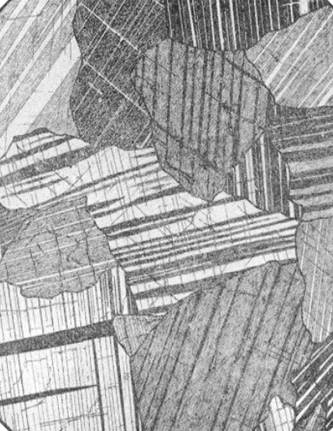

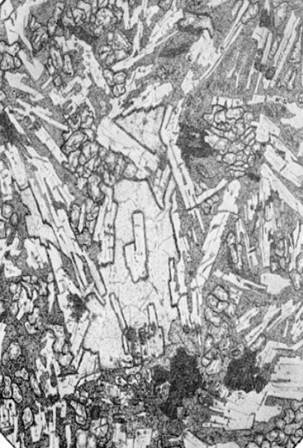

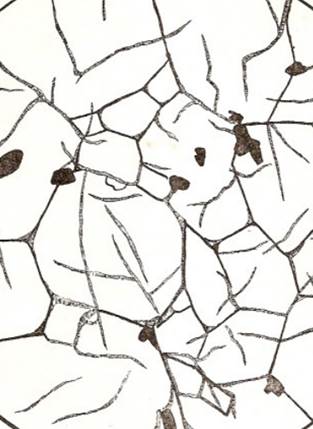

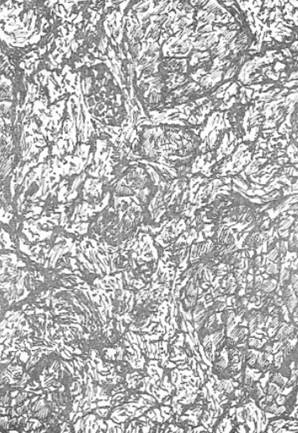

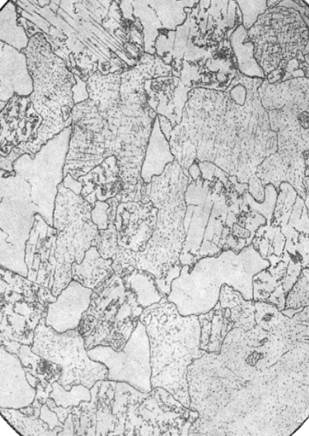

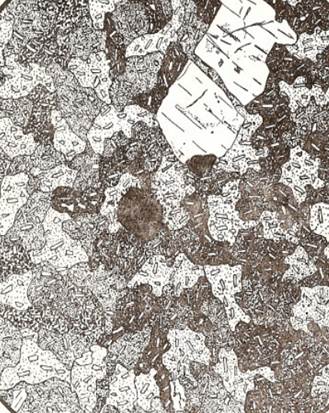

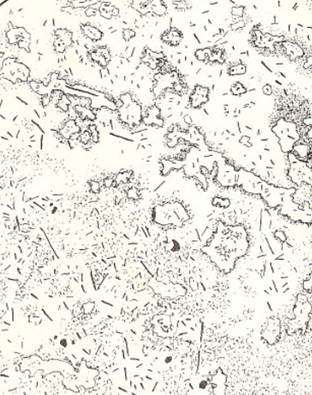

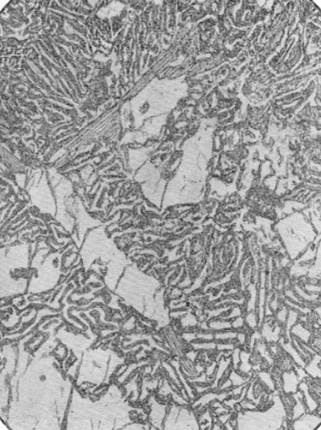

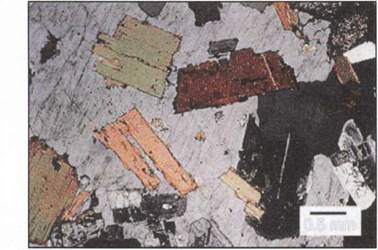

Рисунок 18. Без анализатора.; 40х.

Рисунок 18. Без анализатора.; 40х.

Габбро состоит ксеноморфного клинопироксена и плагиоклаза средней основности (андезина), с примесью амфибола, эпидота, рудного минерала и кварца. Амфибол н эпидот — вторичные минералы — развиваются в виде двойных келифитовых каемок на границе пироксена и плагиоклаза. Амфибол замещает пироксен и нарастает на его зерна в виде волокон, перпендикулярных поверхности. Эпидот замещает плагиоклаз, вдаваясь в него мелкими призмами и зернами. Структура аллотриоморфно- зернистая, или габбровая, осложненная келифитовами каемками.

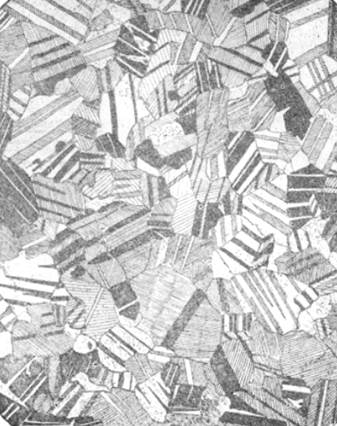

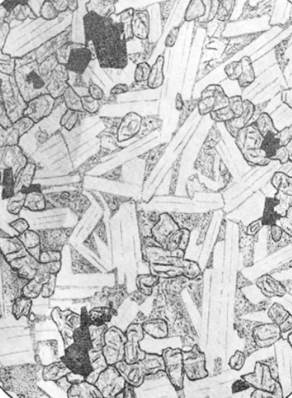

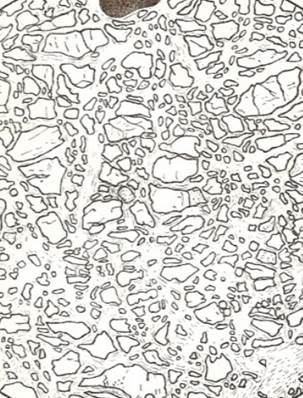

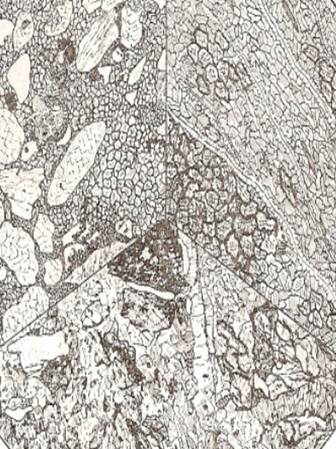

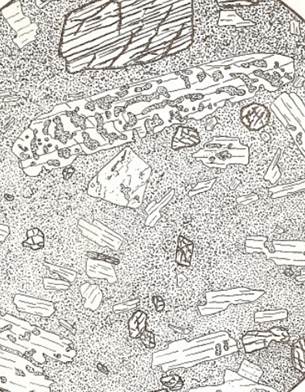

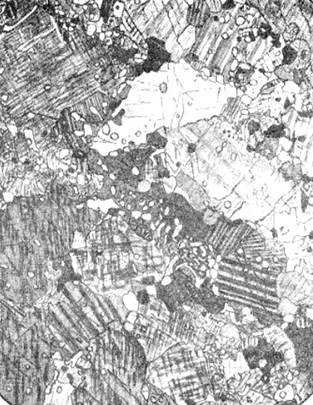

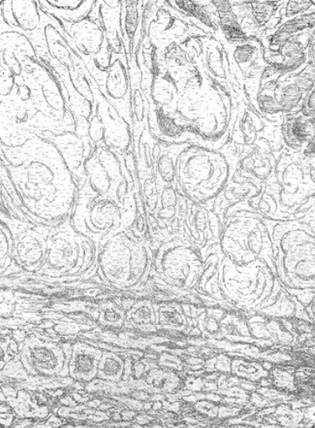

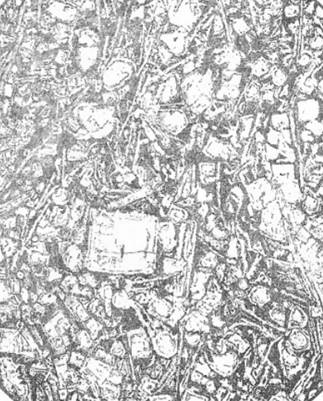

Рисунок 19. Без анализ.; увел.40. О ливиновое габбро состоит пз серпентинизированного оливина, небольшого количества нарастающего на него в виде каймы моноклинного пироксена и основного плагиоклаза, слагающего более половины породы и образующего зерна размером до 2,5—3 мм. Цветные минералы и плагиоклаз в равной степени аллотриоморфны. Структура аллотриоморфно-зернистаяя. или габбровая. Пироксен нарастает в виде каймы на ранее выделившийся оливин приближает структуру к первичным венцовым структурам.

Рисунок 19. Без анализ.; увел.40. О ливиновое габбро состоит пз серпентинизированного оливина, небольшого количества нарастающего на него в виде каймы моноклинного пироксена и основного плагиоклаза, слагающего более половины породы и образующего зерна размером до 2,5—3 мм. Цветные минералы и плагиоклаз в равной степени аллотриоморфны. Структура аллотриоморфно-зернистаяя. или габбровая. Пироксен нарастает в виде каймы на ранее выделившийся оливин приближает структуру к первичным венцовым структурам.

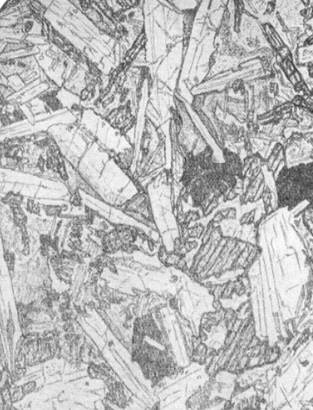

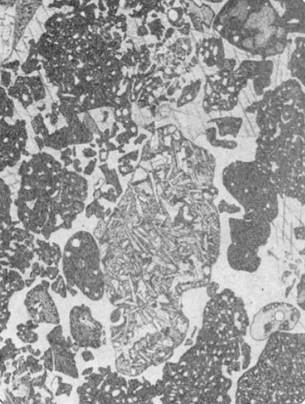

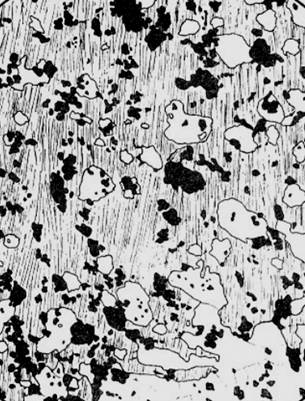

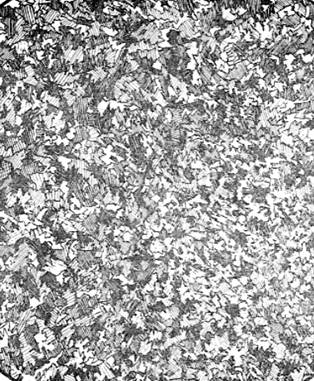

Рисунок 20. Без анализ.; увел.40. Кварцевый габбро-диабаз состоит из в изометрично-зернистого клинопироксена и удлинено-идиоморфного основного плагиоклаза, неправильных зерен рудного минерала и ксеноморфного кварца. Структура габбро-диабазовая, от диабаза она отличается тем, что плагиоклаз образует не призматические, а таблитчатые индивиды, менее идиоморфен по отношению к пироксену; от габбровой - отличается идиоморфизмом плагиоклаза. Кварц в виде белых зернышек в средней части рисунка, образовался в породе последним.

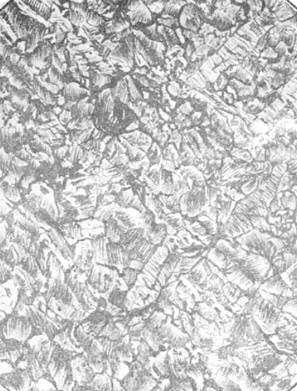

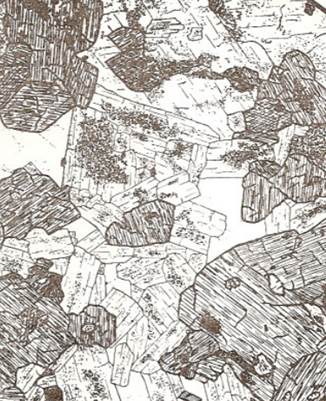

Рисунок 21. Николи +; Увел 40х. Оливиновое габбро состоит из основного плагиоклаза в виде идиоморфных лейст, «диабазововых» ксеноморф-ных индивидов оливина и ромбического пироксена между плагиоклазами. Немного рудного минерала. Оливин идиоморфен по отношению к пироксену. Структура диабазовая, или офитовая. В нижней части рисунка два-три соседних промежутка выполнены пироксеном или оливином одинаковой оптической ориентировки. т. е. одним зерном, структура переходит в пойкилоофитовую.

Рисунок 21. Николи +; Увел 40х. Оливиновое габбро состоит из основного плагиоклаза в виде идиоморфных лейст, «диабазововых» ксеноморф-ных индивидов оливина и ромбического пироксена между плагиоклазами. Немного рудного минерала. Оливин идиоморфен по отношению к пироксену. Структура диабазовая, или офитовая. В нижней части рисунка два-три соседних промежутка выполнены пироксеном или оливином одинаковой оптической ориентировки. т. е. одним зерном, структура переходит в пойкилоофитовую.

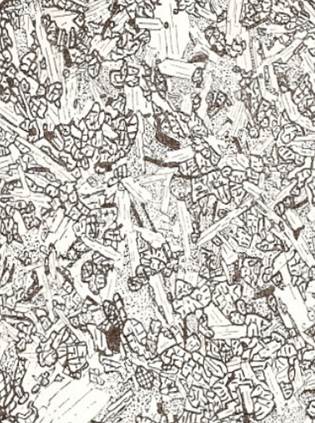

Рисунок 22. Без анализ.; Увел. 40х. Диабаз мелкозернистый состоит из мелких беспорядочно расположенных лейст (около 0,25 -мм) основного плагиоклаза, угловатые промежутки между которыми заполнены авгитом и реже зеленым хлоритом. Много мелких зернышек рудного минерала. Авгит дает более крупные выделения, содержащие пойкилитовые включения плагиоклаза. Структура мелкодиабазовая, микропойкилоофитовая.

Рисунок 22. Без анализ.; Увел. 40х. Диабаз мелкозернистый состоит из мелких беспорядочно расположенных лейст (около 0,25 -мм) основного плагиоклаза, угловатые промежутки между которыми заполнены авгитом и реже зеленым хлоритом. Много мелких зернышек рудного минерала. Авгит дает более крупные выделения, содержащие пойкилитовые включения плагиоклаза. Структура мелкодиабазовая, микропойкилоофитовая.

Рисунок 23. Увел. 40х

Рисунок 23. Увел. 40х

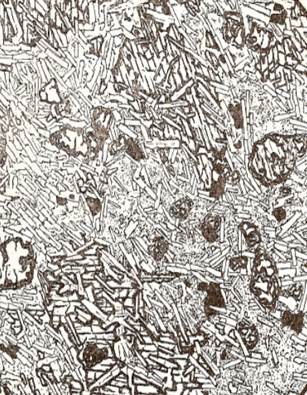

Диабаз а — структура диабазовая с идиоморфными крупными (до 2 мм) л ейстами плагиоклаза состава андезин — лабрадора. Цветной минерал —клинопироксен, обрастает зеленовато-бурой роговой обманкой и реже биотитом. Ксеноморфный кварц, выполняет соседние промежутки (белое) Немного рудного минерала.

б — участки между крупными лейстами основного плагиоклаза выполнены микропегматитовым закономерным прорастанием калишпата и кварца. Калишпат пелитизирован и хорошо отличается от кварца. Цветной минерал замещен биотитом, хлоритом и рудными минералами. Структура породы диабазовая с микрографической основной массой.

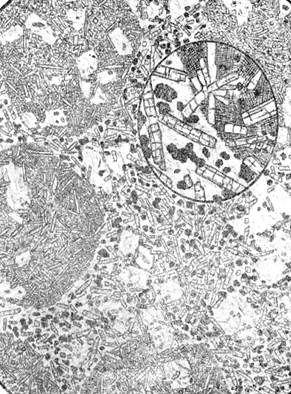

Рисунок 24. Без анализа ., малый круг — николи +;Увел.40

Трахитоидое габбро Трахитоидная структура, обусловлена ориентированным расположением длинных индивидов плагиоклаза и пироксена. Структура — офитовая, в нижней средней части рисунка, переходная в габбровую. Длина индивидов плагиоклаза достигает 4 мм; в малом круге при скрещенных николях показан характер его двойникования. Промежутки между индивидами плагиоклаза выполнены клинопироксеном.

Трахитоидое габбро Трахитоидная структура, обусловлена ориентированным расположением длинных индивидов плагиоклаза и пироксена. Структура — офитовая, в нижней средней части рисунка, переходная в габбровую. Длина индивидов плагиоклаза достигает 4 мм; в малом круге при скрещенных николях показан характер его двойникования. Промежутки между индивидами плагиоклаза выполнены клинопироксеном.

Рисунок 25. Без анализ.; увел. 40. Диабаз состоит из плагиоклаза и крупных зерен пироксена, с каймой из тонких шестоватых индивидов бесцветного амфибола. Рудный минерал окаймлен биотитом, цоизитом, серицитом и бесцветным игольчатым апатитом. Структура габбро-диабазовая или габбро-офитовая, промежуточная между габбровой с изометричными зернами плагиоклаза и диабазовой с удлиненными лейстовидными плагиоклазами. Наличие реакционных каемок амфибола на пироксене и биотита на амфиболе и рудном минерале позволяет связывать развитие этих каемок с воздействием растворов, несущих летучие.

Рисунок 25. Без анализ.; увел. 40. Диабаз состоит из плагиоклаза и крупных зерен пироксена, с каймой из тонких шестоватых индивидов бесцветного амфибола. Рудный минерал окаймлен биотитом, цоизитом, серицитом и бесцветным игольчатым апатитом. Структура габбро-диабазовая или габбро-офитовая, промежуточная между габбровой с изометричными зернами плагиоклаза и диабазовой с удлиненными лейстовидными плагиоклазами. Наличие реакционных каемок амфибола на пироксене и биотита на амфиболе и рудном минерале позволяет связывать развитие этих каемок с воздействием растворов, несущих летучие.

Рисунок 26. Без. анализ.; Увел. 35. Диабаз состоит из лейст основного плагиоклаза, реликтовых зерен пироксена и неправильных зерен рудного минерала. В нем много вторичного мелкочешуйчатого биотита и тонкозернистого эпидота, который замещает плагиоклаз и пироксен. Биотит дает лучистые венчики на рудном минерале. Вторичные минералы маскирует диабазовую структуру, искажают формы и соотношения первичных минералов, вследствие чего структура реликтовая диабазовая и частично венцовая.

Рисунок 26. Без. анализ.; Увел. 35. Диабаз состоит из лейст основного плагиоклаза, реликтовых зерен пироксена и неправильных зерен рудного минерала. В нем много вторичного мелкочешуйчатого биотита и тонкозернистого эпидота, который замещает плагиоклаз и пироксен. Биотит дает лучистые венчики на рудном минерале. Вторичные минералы маскирует диабазовую структуру, искажают формы и соотношения первичных минералов, вследствие чего структура реликтовая диабазовая и частично венцовая.

Рисунок 27. Без анализ.; увел 40

Рисунок 27. Без анализ.; увел 40

Габбро. Крупнозернистая порода, состоит из основного плагиоклаза, моноклинного пироксена и крупных зерен рудного минерала. Первоначальная габбровая структура изменена развитием вторичных реакционных каемок, состоящих из волокон бесцветного амфибола, нарастающих на зерна пироксена перпендикулярно к их поверхности. Они называются келифитовыми; структура породы габбровая, келифитовая. Келифитовые каемки возникают в результате метаморфизма; с ним же связывается побурение, запыление плагиоклаза, заметное в средней части рисунка. Около рудного минерала в небольшом количестве развивается биотит.

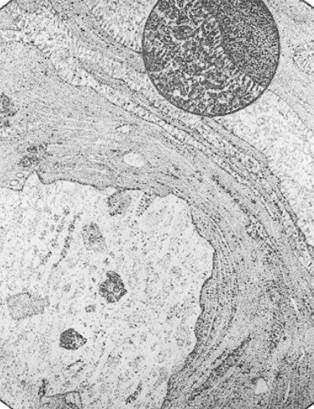

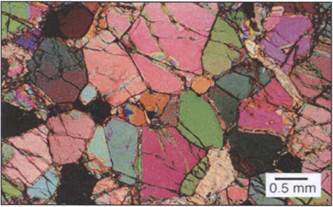

Рисунок 28. Николи +; увел. 80

Рисунок 28. Николи +; увел. 80

Лабродорит состоит из плагиоклаза - лабрадора в изометричных зернах с ксеноморфными контурами. Структура среднезернистая,ксеноморфнозернистая; размер зерна около 1 мм. и меньше.

Рисунок 29. Николи +; увел. 60.

Рисунок 29. Николи +; увел. 60.

Анортозит состоит из крупных (2—3 мм.) изометричных зерен плагиоклаза — лабрадора, сдвойникованного, по периклиновому закону. Характерны так называемые «висячие» двойники.

Структура аллотриоморфно-зернистая.

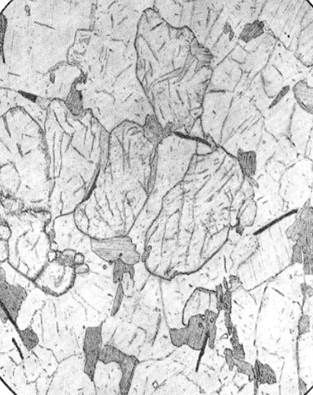

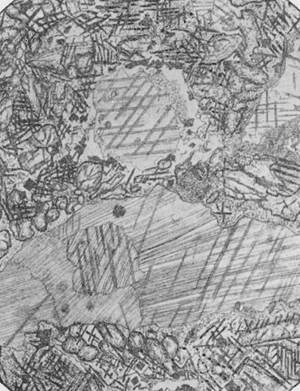

Рисунок 30. Николи; увел. 60.

Пироксеновый анортозит состоит из крупных (4—5 мм) индивидов основного таблитчатого плагиоклаза и небольшого количества пироксена. Идиоморфизм плагиоклаза возник в метасоматическом процессе. Пироксен (гиперстен и диопсид) при метасоматической собирательной перекристалли-зации подвергся замещению гиперстена диопсидом с образованием удлиненных вростков, отличающихся более низким светопреломлением. Структура гипидиобластовая, или метасоматическая.

Пироксеновый анортозит состоит из крупных (4—5 мм) индивидов основного таблитчатого плагиоклаза и небольшого количества пироксена. Идиоморфизм плагиоклаза возник в метасоматическом процессе. Пироксен (гиперстен и диопсид) при метасоматической собирательной перекристалли-зации подвергся замещению гиперстена диопсидом с образованием удлиненных вростков, отличающихся более низким светопреломлением. Структура гипидиобластовая, или метасоматическая.

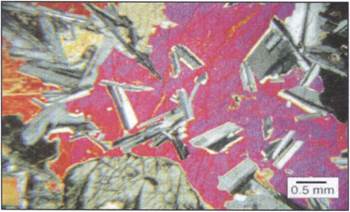

Рисунок 31. Николи +;увел 36. Долерит состоит основного плагиоклаза, серпентинизи-рованного оливина и акцессор-ных: рудного и коротко-призматического апатита. Первая генерация плагиоклаза — битовнит образует таблицы; вторая — лабрадор дает тонкие лейсты. Моноклинный пироксен образует неправильные призмы, с пойкилитовыми включениями лейст плагиоклаза. В интерстициях плагиоклаза второй генерации и пироксенами наблюдается хлорит. Структура гломеропорфировая, офитовая, пойкилоофитовая.

Рисунок 31. Николи +;увел 36. Долерит состоит основного плагиоклаза, серпентинизи-рованного оливина и акцессор-ных: рудного и коротко-призматического апатита. Первая генерация плагиоклаза — битовнит образует таблицы; вторая — лабрадор дает тонкие лейсты. Моноклинный пироксен образует неправильные призмы, с пойкилитовыми включениями лейст плагиоклаза. В интерстициях плагиоклаза второй генерации и пироксенами наблюдается хлорит. Структура гломеропорфировая, офитовая, пойкилоофитовая.

Рисунок 32: а — без анализ., б — николи +; увел. 136. Долерит. Интрузивный трапп. Фенокристаллы основного плагиоклаза и моноклинного пироксена, длинные пластинки рудного минерала в слабо раскристаллизованном буром стекле, содержащем тонкие микролиты плагиоклаза, рудного минерала и призмы пироксена. Основная масса породы при скрещенных николях почти не просветляется. В фенокристалле пироксена видны пойкнлитовые включения плагиоклаза (пойкилоофитовая структура). Структура толеитовая или гиалопойкилоофитовая.

Рисунок 32: а — без анализ., б — николи +; увел. 136. Долерит. Интрузивный трапп. Фенокристаллы основного плагиоклаза и моноклинного пироксена, длинные пластинки рудного минерала в слабо раскристаллизованном буром стекле, содержащем тонкие микролиты плагиоклаза, рудного минерала и призмы пироксена. Основная масса породы при скрещенных николях почти не просветляется. В фенокристалле пироксена видны пойкнлитовые включения плагиоклаза (пойкилоофитовая структура). Структура толеитовая или гиалопойкилоофитовая.

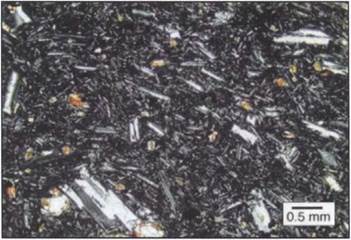

Рисунок 33. Без анализ.; увел. 80. Долерит. Гипабиссальная интрузия. Порода состоит из лейст слабо зонального основного плагиоклаза, длиной до 0,8 мм, широких призм моноклинного пироксена, проросших лейстами плагиоклаза, идиоморфных зерен оливина, замещающихся зеленовато-желтым иддингситом, рудного минерала и угловатых изолированных участков стекла, или полустекловатой основной массы с тончайшими микролитами тех же минералов. Структура толеитовая.

Рисунок 33. Без анализ.; увел. 80. Долерит. Гипабиссальная интрузия. Порода состоит из лейст слабо зонального основного плагиоклаза, длиной до 0,8 мм, широких призм моноклинного пироксена, проросших лейстами плагиоклаза, идиоморфных зерен оливина, замещающихся зеленовато-желтым иддингситом, рудного минерала и угловатых изолированных участков стекла, или полустекловатой основной массы с тончайшими микролитами тех же минералов. Структура толеитовая.

Рисунок 34. Без анализ.; увел. 40. Порфировидное габбро. Плагиоклаз и пироксен образуют большое количество сравнительно крупных (около 1 мм) индивидов, которые часто касаются друг друга концами. Между ними наблюдаются более или менее замкнутые неправильные промежутки, называемые криптами. Они заполнены мелкозернистым агрегатом плагиоклаза, пироксена и в меньшей мере рудного минерала и кварца. Структура порфировидная, криптовая.

Рисунок 35. Без анализ.; увел. 40.

Рисунок 35. Без анализ.; увел. 40.

Базальт состоит из плагиоклаза, пироксена, рудного минерала и неправильно угловатых участков бурого стекла. Лейсты и таблички плагиоклаза расположены беспорядочно: более крупные из них (0,9 мм) фенокристаллы, более мелкие — микролиты. В интерстициях между плагиоклазами кроме скоплений зерен пироксена есть стекло; этим структура отличается от микродолеритовой. Структура интерсертальная;она настолько типична для базальтов, что ее нередко называют базальтовой.

Рисунок 36. Без анализ.; увел. 40. Базальт состоит из клино- пироксена, плагиоклаза, оливина, рудного минерала и основного вулканического стекла. Структура порфировая. Фенокристаллы: несколько разложенный оливин и крупный пироксен, проросший тонкими лейстами плагиоклаза. Микропойкилоофитовый пироксен (около 1 мм) с включениями плагиоклаза (0,2 мм), выделяется пятнами на фоне кристаллической основной массы из тонких лейст плагиоклаза и стекла интерсертальой структуры.

Рисунок 36. Без анализ.; увел. 40. Базальт состоит из клино- пироксена, плагиоклаза, оливина, рудного минерала и основного вулканического стекла. Структура порфировая. Фенокристаллы: несколько разложенный оливин и крупный пироксен, проросший тонкими лейстами плагиоклаза. Микропойкилоофитовый пироксен (около 1 мм) с включениями плагиоклаза (0,2 мм), выделяется пятнами на фоне кристаллической основной массы из тонких лейст плагиоклаза и стекла интерсертальой структуры.

Рисунок 37. Без анализ.; увел. 30. Долерито-базальт состоит из тонких лейст и широких таблиц плагиоклаза, скоплений мелких изометричных зерен моноклинного пироксена, неправильных зерен рудного минерала, анальцима и хлоритизированного стекловатого базиса. Анальцим образует базис в средней части рисунка; он характеризуется очень низким светопреломлением (отрицательный рельеф), благодаря чему включенный в него плагиоклаз резко выделяется. Промежутки между лейстами плагиоклаза выполнены стеклом. Структура породы толеитовая.

Рисунок 37. Без анализ.; увел. 30. Долерито-базальт состоит из тонких лейст и широких таблиц плагиоклаза, скоплений мелких изометричных зерен моноклинного пироксена, неправильных зерен рудного минерала, анальцима и хлоритизированного стекловатого базиса. Анальцим образует базис в средней части рисунка; он характеризуется очень низким светопреломлением (отрицательный рельеф), благодаря чему включенный в него плагиоклаз резко выделяется. Промежутки между лейстами плагиоклаза выполнены стеклом. Структура породы толеитовая.

Рисунок 38. Без анализ.; увел. 100. Базальт тонкозернистый из тонких лейст плагиоклаза, скоплений округлых изометрических зерен моноклинного пироксена, рудного минерала и угловатых участков стекла, выполняющего промежутки между минералами и содержащего дендриты рудного минерала. Наличие замкнутых участков стекла определяет структуру как толеитовую.

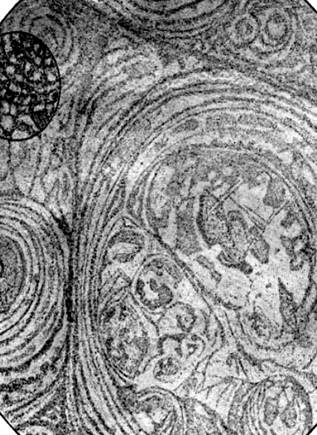

Рисунок 39. Без анализ., увел. 180. Вариолит-база льт состоит радиально-волокнистого вариолей, связанных стекловатой основной массой с перлитовой отдельностью флуктуационного сложения. Вариоли состоят из радиально расположенных волокон и микролитов плагиоклаза и зажатых между ними мельчайших зерен пироксена и иголок актинолита. У края вариолей наблюдаются псевдокристаллы, пересекающие волокна плагиоклаза и представляющие собой полости сжатия, выполненные в процессе кристаллизации. Вокруг вариолей образуется зеленая хлоритовая оболочка. Пустотки и трещинки выполнены эпидотом и актинолитом. В большой вариоле видна небольшая миндалинка. Структура вариолитовая. характеризующаяся четкими границами вариолей.

Рисунок 39. Без анализ., увел. 180. Вариолит-база льт состоит радиально-волокнистого вариолей, связанных стекловатой основной массой с перлитовой отдельностью флуктуационного сложения. Вариоли состоят из радиально расположенных волокон и микролитов плагиоклаза и зажатых между ними мельчайших зерен пироксена и иголок актинолита. У края вариолей наблюдаются псевдокристаллы, пересекающие волокна плагиоклаза и представляющие собой полости сжатия, выполненные в процессе кристаллизации. Вокруг вариолей образуется зеленая хлоритовая оболочка. Пустотки и трещинки выполнены эпидотом и актинолитом. В большой вариоле видна небольшая миндалинка. Структура вариолитовая. характеризующаяся четкими границами вариолей.

Рисунок 40: а — без анализ., б - николи +; увел. 50. Мендалекаменный базальт стекловатой, гиалопилитовой структуры основной массы, в которой различимы мельчайшие пластинки альбитизированного плагиоклаза (n< 1,54), мелкие и тонкие зерна рудного минерала и хлорита. Миндалины соединены проводниками и выполнены цеолитами. В скрещенных николях видно, что они нарастают на стенки пустот. На миндалины нарастает тонкая железистая пленка. Текстура миндалекаменная

Рисунок 40: а — без анализ., б - николи +; увел. 50. Мендалекаменный базальт стекловатой, гиалопилитовой структуры основной массы, в которой различимы мельчайшие пластинки альбитизированного плагиоклаза (n< 1,54), мелкие и тонкие зерна рудного минерала и хлорита. Миндалины соединены проводниками и выполнены цеолитами. В скрещенных николях видно, что они нарастают на стенки пустот. На миндалины нарастает тонкая железистая пленка. Текстура миндалекаменная

Рисунок 41. Без анализ.; увел. 35. Лавовый базальт заключает в стекле длинные фенокристаллы основного плагиоклаза и мелкие призмы пироксена и рудного минерала. Миндалины аморфные, зональные, сложены более темным хлоритом, чем стекло основной массы; они очень слабо двупреломляют и имеют радиальноволокнистое строение. На миндалины нарастают корочки хлорита в виде кружевных аморфных масс. Структура порфировая; текстура миндалекаменная, перлитовая.

Рисунок 41. Без анализ.; увел. 35. Лавовый базальт заключает в стекле длинные фенокристаллы основного плагиоклаза и мелкие призмы пироксена и рудного минерала. Миндалины аморфные, зональные, сложены более темным хлоритом, чем стекло основной массы; они очень слабо двупреломляют и имеют радиальноволокнистое строение. На миндалины нарастают корочки хлорита в виде кружевных аморфных масс. Структура порфировая; текстура миндалекаменная, перлитовая.

Рисунок 42. Без анализ.; увел. 20. Базальтовый туф состоит из округлых пепловых частиц размером до 3,5 мм и частиц витрофировых пузыристых базальтов, лимонитизированных шлаковых образований, свежих базальтов различной степени раскристаллизации. Связующая масса — анальцим или карбонат в крупных зернах. Структура витрокластическая; структура участков карбоната с включением многочисленных обломков пойкилокластическая.

Рисунок 43. Без анализ.; увел. 40. Дунит - оливинит состоит из свежих, крупных идиоморфных зерен оливина с редкими тонкими серпентиновыми прожилками и небольшого количества мелкокристалли-ческого хромита. Структура панидиоморфнозернистая.

Рисунок 44. Без анализ.; увел. 50. Дунит серпентинизарованный состоит из оливина и волокнистого серпентина — хризотила и редких крупных зерен хромита (вверху). Ссрпентин образует как бы сеть, в петлях которой заключены реликтовые зерна оливина, уцелевшие от серпентинизации. Местами серпентиннзация более интенсивна, оливина почти не остается, и такие участки почти полностью сложены волокнистым серпентином. Структура петельчатая, участками тонковолокнистой.

Рисунок 44. Без анализ.; увел. 50. Дунит серпентинизарованный состоит из оливина и волокнистого серпентина — хризотила и редких крупных зерен хромита (вверху). Ссрпентин образует как бы сеть, в петлях которой заключены реликтовые зерна оливина, уцелевшие от серпентинизации. Местами серпентиннзация более интенсивна, оливина почти не остается, и такие участки почти полностью сложены волокнистым серпентином. Структура петельчатая, участками тонковолокнистой.

Рисунок 45. Без анализ.; увел. 40. Гранатовый лерцолит состоит из очень крупных (6—7 мм) зерен моноклинного пироксена, более мелких (до 3 мм) зерен оливина. По границам пироксенов и оливина развиваются округлые зерна и цепочки зерен граната—пиропа, сливающиеся в прожилки и каемки. В оливине заметна незначительная серпинтинизация (в нижней части рисунка). Структура реакционная,аллотриоморфнозернистая.

Рисунок 46. Без анализ.; увел. 35. Гранатовый пироксенит состоит из очень крупных (2 см) широких призм моноклинного и ромбического пироксена. Между индивидами пироксенов, и вдаваясь в них по трещинам отдельности и по спайности, развивается гранат — пироп. Структура реакционная, аллотриоморфнозернистая.

Рисунок 47. Без анализ.; увел. 70. Пироксенит – окварцованный гиперстенит. На рисунке показана часть крупного зерна гиперстена, замещающегося мелкими округлыми зернами кварца и частью скоплениями зёрен его (внизу и справа). Окварцевание сопровождается отложением рудного вещества в виде мелких зерен и неправильных масс магнетита. Структура замещения пойкилобластовая. Порода соответствует начальной стадии превращения ультрабазита в железистый кварцит.

Рисунок 47. Без анализ.; увел. 70. Пироксенит – окварцованный гиперстенит. На рисунке показана часть крупного зерна гиперстена, замещающегося мелкими округлыми зернами кварца и частью скоплениями зёрен его (внизу и справа). Окварцевание сопровождается отложением рудного вещества в виде мелких зерен и неправильных масс магнетита. Структура замещения пойкилобластовая. Порода соответствует начальной стадии превращения ультрабазита в железистый кварцит.

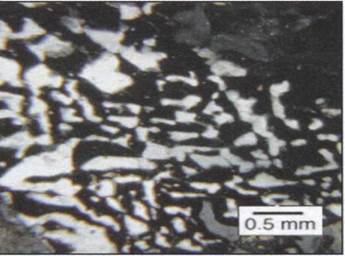

Рисунок 48: а — без анализ.; б — николи +; увел. 50. Апопироксеновый серпентинит. В породе наблюдаются тонкие пересекающиеся под различными углами полоски серпентина. Полосы, слагающие решетку, состоят из хризотила, волокна которого располагаются перпендикулярно длине полос. Отверстия решетки выполнены различными разновидностями серпентина — серпофитом, хризолитом, антигоритом — и карбонатом. Структура решетчатая, петельчатая.

Рисунок 48: а — без анализ.; б — николи +; увел. 50. Апопироксеновый серпентинит. В породе наблюдаются тонкие пересекающиеся под различными углами полоски серпентина. Полосы, слагающие решетку, состоят из хризотила, волокна которого располагаются перпендикулярно длине полос. Отверстия решетки выполнены различными разновидностями серпентина — серпофитом, хризолитом, антигоритом — и карбонатом. Структура решетчатая, петельчатая.

Рисунок 49. Николи +; увел. 50. Серпентинит гарцбургитовый. Видны крупные индивиды бастита, частью стоящие на погасании, и тонкозернистая связующая их серпентиновая основная масса. Бастит замещает порфировидные выделения ромбического пироксена; наличие этих псевдоморфоз делает структуру бластопорфировидно й. Основная масса мелких листочков серпентина (аитигорита) имеет микролепидобластовую струк-туру. Она развилась по более мелким зернам оливина и пироксена.

Рисунок 50. Николи +; увел. 50. Серпентинит антигоритовый гарцбургитовый. По исходному гарцбургиту и оливину развиваются вначале длинные лучистые индивидов актинолита, а позднее вся порода серпентинизировалась с развитием пластинчатрго антигорита, различно ориентированного в пределах каждого зерна исходной породы, так что границы этих зерен хорошо видны. Особенно четко выделяются псевдоморфозы по длинным индивидам актинолита. Структура псевдоморфно-пластинчатая.

Рисунок 50. Николи +; увел. 50. Серпентинит антигоритовый гарцбургитовый. По исходному гарцбургиту и оливину развиваются вначале длинные лучистые индивидов актинолита, а позднее вся порода серпентинизировалась с развитием пластинчатрго антигорита, различно ориентированного в пределах каждого зерна исходной породы, так что границы этих зерен хорошо видны. Особенно четко выделяются псевдоморфозы по длинным индивидам актинолита. Структура псевдоморфно-пластинчатая.

Рисунок 51. Николи +; увел 40. Серпентинит состоит из угловатых обломков серпентинита размером до 2—2,5 мм., связанных волокнистым или пластинчатым серпентином. В обломках заметна неясная решетчатая структура, что дает основание считать, что в породе, подвергшейся серпентинизации, содержался пироксен. Наличие в породе обломков и связующего их вещества создает брекчиевидную текстуру; которая возникает в результате эндотектонического процесса в связи с увеличением объема породы при ее серпентинизации.

Рисунок 51. Николи +; увел 40. Серпентинит состоит из угловатых обломков серпентинита размером до 2—2,5 мм., связанных волокнистым или пластинчатым серпентином. В обломках заметна неясная решетчатая структура, что дает основание считать, что в породе, подвергшейся серпентинизации, содержался пироксен. Наличие в породе обломков и связующего их вещества создает брекчиевидную текстуру; которая возникает в результате эндотектонического процесса в связи с увеличением объема породы при ее серпентинизации.

Рисунок 52. Николи +; увел. 130. Серпентинит антигоритовый мелкозернистый состоит из тонколистоватого антигорита. В скрещенных николях видно, что неправильные листочки его имеют зубчатые ограничения и распределены беспорядочно. Реликтов структуры исходной породы не наблюдается. Структура листоватая.

Рисунок 53. Николи +; увел. 50.

Рисунок 53. Николи +; увел. 50.

Серпентинит хризотиловый а — вся масса породы сложена весьма тонкими параллельно-волокнистым хризотилом.

Серпентинит антигоритовый б — порода состоит из пластинок антигорита, имеющих вид лучей и собранных в пучки в виде метелок. Структура метельчато-лучистая.

Рисунок 54. Николи +; увел. 50. Серпентинит хризотиловый состоит из крупных волокон хризотила, большей частью расположенных параллельно. В отдельных участках, как, например, в центре рисунка, наблюдается перекрещенное расположение волокон; структура таких участков является перекрещенно-волокнистой.

Рисунок 54. Николи +; увел. 50. Серпентинит хризотиловый состоит из крупных волокон хризотила, большей частью расположенных параллельно. В отдельных участках, как, например, в центре рисунка, наблюдается перекрещенное расположение волокон; структура таких участков является перекрещенно-волокнистой.

Рисунок 55. Николи +; увел. 60. Серпентинит полосчатый. Чередуются тонкие полоски пластинчатого серпентина - антигорита и крупные, но прерывистые полоски волокнис-того серпентина. Полоски пластинчатого серпентина (светлое) угасают одновременно по всему шлифу; в их составе бурый карбонат образует скопления у края полос. Волокнистый серпентин образуют веерообразные пучки с тонкими рудными минералами вдоль волокон. Он образовался раньше пластинчатого серпентина. Структура волокнистая и пластинчатая; текстура тонкополосчатая.

Рисунок 56: а — николи +; б, в без анализ.; увел. 12.

Рисунок 56: а — николи +; б, в без анализ.; увел. 12.

а. - Серпентин-карбонатный лиственит из мелкозернистого гранобластового магнезита и субпараллельного округленно-удлиненного антигорита с решетчатой структурой. б — Хлорит-кварц-карбонатный лиственит из линзовидногое гранобластового карбоната с примесью бесцветного хлорита и рудного минерала. Через буроватый карбонат проходят жилки светлого карбоната. в — Кварц-карбонатный лиственит в темный карбонат включены более светлый с резкой псевдоабсорбцией и мелкозернистого кварца.

Рисунок 57. Без анализ.; увел.40. Диорит роговообманко-кварцевый состоит из плагиоклаза, кварца и идиоморфной роговой обманки; акцессорные — рудный, апатит и сфен. Таблитчатый плагиоклаз гипидиоморфный, он ограничен контурам роговой обманки. Зерна кварца (белое) совершенно ксеноморфны и заполняют промежутки между роговой обманкой и плагиоклазом. Структура гипидиоморфно-зернистая.

Рисунок 57. Без анализ.; увел.40. Диорит роговообманко-кварцевый состоит из плагиоклаза, кварца и идиоморфной роговой обманки; акцессорные — рудный, апатит и сфен. Таблитчатый плагиоклаз гипидиоморфный, он ограничен контурам роговой обманки. Зерна кварца (белое) совершенно ксеноморфны и заполняют промежутки между роговой обманкой и плагиоклазом. Структура гипидиоморфно-зернистая.

Рисунок 58. Без анализ.; увел.40. Гиперстеновый диорит состоит из идиоморфно-таблитчатого плагио-клаза и призматических зёрен гиперстена (резкий рельеф), частью замещенного бледно-зеленым волокнистым актинолитом. Гиперстен и его псевдоморфозы также имеют призматические формы. Примесь рудного минерала и единичных пластинок биотита (тонкая частая штриховка). Структура призматически-зернистая, типичная для диоритов и часто называемая также диоритовой.

Рисунок 58. Без анализ.; увел.40. Гиперстеновый диорит состоит из идиоморфно-таблитчатого плагио-клаза и призматических зёрен гиперстена (резкий рельеф), частью замещенного бледно-зеленым волокнистым актинолитом. Гиперстен и его псевдоморфозы также имеют призматические формы. Примесь рудного минерала и единичных пластинок биотита (тонкая частая штриховка). Структура призматически-зернистая, типичная для диоритов и часто называемая также диоритовой.

Рисунок 59. Николи +; увел. 40. Кварцевый диоритовый порфирит порфировой структуры, характеризующуюся обилием фенокристаллов, которые представлены зональным плагиоклазом и в меньшем количестве оплавленным кварцем (справа внизу), роговой обманкой и биотитом. Такая порфировая структура называется невадитовой или полифировой. Основная полнокристаллическая мелкозернистая масса состоит из мелких табличек плагиоклаза, призм роговой обманки, ксеноморфного кварца, чешуек хлоритизированного биотита, рудного минерала. Структура её микроаллотриоморфнозернистая.

Рисунок 59. Николи +; увел. 40. Кварцевый диоритовый порфирит порфировой структуры, характеризующуюся обилием фенокристаллов, которые представлены зональным плагиоклазом и в меньшем количестве оплавленным кварцем (справа внизу), роговой обманкой и биотитом. Такая порфировая структура называется невадитовой или полифировой. Основная полнокристаллическая мелкозернистая масса состоит из мелких табличек плагиоклаза, призм роговой обманки, ксеноморфного кварца, чешуек хлоритизированного биотита, рудного минерала. Структура её микроаллотриоморфнозернистая.

Рисунок 60: а — без анализ.; б — николи +; увел. 60. Кварцевый диоритовый порфирит. Структура порфировая. Фенокристаллы основного плагиоклаза двух генераций достигают 2 мм, зональны и соссюритизированы. В кристалле полукруглые зоны роста подчеркнуты продуктами выветри-вания. и также обрастают кислой оболочкой. Второй генерации принадлежат мелкие (0,5 мм) свежие плагиоклазы и буровато-зеленая роговая обманка, замещенная хлоритом и рудным минералом. Структура основной массы микродиоритовая полнокристаллическая, гипидио-морфнозернистая.

Рисунок 60: а — без анализ.; б — николи +; увел. 60. Кварцевый диоритовый порфирит. Структура порфировая. Фенокристаллы основного плагиоклаза двух генераций достигают 2 мм, зональны и соссюритизированы. В кристалле полукруглые зоны роста подчеркнуты продуктами выветри-вания. и также обрастают кислой оболочкой. Второй генерации принадлежат мелкие (0,5 мм) свежие плагиоклазы и буровато-зеленая роговая обманка, замещенная хлоритом и рудным минералом. Структура основной массы микродиоритовая полнокристаллическая, гипидио-морфнозернистая.

Рисунок 61. Без анализ.; увел. 40. Роговообманковый андезит Фенокристаллы представлены двумя генерациями плагиоклаза и одной генерацией более мелких призм коричневой роговой обманки с тонкой опацитовой каемкой. Размер крупных фенокристаллов плагиоклаза первой генерации около 1 мм. Основная масса представляет собой тонкий войлок микролитов плагиоклаза, не обнаруживающих никакой ориентировки в своем расположении и склеенных стеклом. Структура порфировая с микролитовой основной массой.

Рисунок 62. Баз анализ.; увел. 40. Пироксеновый андезит. Фенокристаллы представлены плагиоклазом — андезином размером от 0,15 до 1,5 мм. и двумя пироксенами — авгитом и гиперстеном — также различных размеров. Более крупные фенокристаллы плагиоклаза оплавлены и содержат включения основной массы. Различные размеры фенокристаллов позволяют называть структуру сериально-порфировой. Основная масса состоит из очень тонкого агрегата микролитов полевого шпата, склеенных стеклом; структура криптокристаллическая.

Рисунок 62. Баз анализ.; увел. 40. Пироксеновый андезит. Фенокристаллы представлены плагиоклазом — андезином размером от 0,15 до 1,5 мм. и двумя пироксенами — авгитом и гиперстеном — также различных размеров. Более крупные фенокристаллы плагиоклаза оплавлены и содержат включения основной массы. Различные размеры фенокристаллов позволяют называть структуру сериально-порфировой. Основная масса состоит из очень тонкого агрегата микролитов полевого шпата, склеенных стеклом; структура криптокристаллическая.

Рисунок 63. Без анализ.; увел.80. Андезитовый порфирит. Мелкие (около 0,5 мм) фенокристаллы разложенного плагиоклаза и единичные псевдоморфозы вторичных минералов по цветному минералу (в верхней части рисунка) погружены в стекловатый полуразложенный базис, содержащий рассеянные микролиты плагиоклаза и немного мельчайших зернышек рудного минерала. Структура микропорфировая с гиалопилитовой основной массой.

Рисунок 63. Без анализ.; увел.80. Андезитовый порфирит. Мелкие (около 0,5 мм) фенокристаллы разложенного плагиоклаза и единичные псевдоморфозы вторичных минералов по цветному минералу (в верхней части рисунка) погружены в стекловатый полуразложенный базис, содержащий рассеянные микролиты плагиоклаза и немного мельчайших зернышек рудного минерала. Структура микропорфировая с гиалопилитовой основной массой.

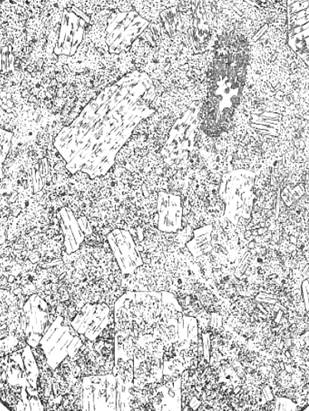

Рисунок 64. Без анализ.; увел.20. Биотитовый гранит состоит из равных количеств калиевого полевого шпата и кислого плагиоклаза, кварца и редких мелких чешуй биотита. Биотит и плагиоклаз образуют идиоморфные зерна; биотит часто включен в плагиоклаз. Калиевый полевой шпат располагается вокруг плагиоклаза. Наиболее ксеноморфным является кварц, выполняющий промежутки между другими минералами породы. Структура гранитовая, гипидиоморфнозернистая, отли-чающаяся идиоморфизмом плагиоклаза меньшим по отношению к калиевому полевому шпату.

Рисунок 64. Без анализ.; увел.20. Биотитовый гранит состоит из равных количеств калиевого полевого шпата и кислого плагиоклаза, кварца и редких мелких чешуй биотита. Биотит и плагиоклаз образуют идиоморфные зерна; биотит часто включен в плагиоклаз. Калиевый полевой шпат располагается вокруг плагиоклаза. Наиболее ксеноморфным является кварц, выполняющий промежутки между другими минералами породы. Структура гранитовая, гипидиоморфнозернистая, отли-чающаяся идиоморфизмом плагиоклаза меньшим по отношению к калиевому полевому шпату.

Рисунок 65. Без аналтз.; увел. 40. Роговообманковый плагиогранит состоит из кварца и кислого плагиоклаза — олигоклаза. Цветной минерал — резко плеохроическая роговая обманка, образующая скопления мелких зерен совместно с магнетитом и апатитом. Плагиоклаз слегка пелитизирован и содержит редкие включения роговой обманки и магнетита. Структура гранитовая, характеризующаяся резким идиоморфизмом плагиоклаза по отношению к совершенно ксеноморфным неправильным зернам кварца.

Рисунок 65. Без аналтз.; увел. 40. Роговообманковый плагиогранит состоит из кварца и кислого плагиоклаза — олигоклаза. Цветной минерал — резко плеохроическая роговая обманка, образующая скопления мелких зерен совместно с магнетитом и апатитом. Плагиоклаз слегка пелитизирован и содержит редкие включения роговой обманки и магнетита. Структура гранитовая, характеризующаяся резким идиоморфизмом плагиоклаза по отношению к совершенно ксеноморфным неправильным зернам кварца.

Рисунок 66. Николи +; увел.40. Биотитовый гранит с порфировидным калинатровым полевым шпатом - микропертитом. Внизу рисунка крупный сдвойникованный микропертит, в левой части которого видна зональность, обусловленная пертитовыми вростками. Олигоклаз (№ 30), слегка разложенный и пелитизированный, на границе с микропертитом резорбирован и обрастает полисинтетически-сдвойникованным альбитом (средняя часть рисунка). От альбитовой каемки отходят тонкие прожилки между зерен и внутрь зерен микропертита, сложенные поперечно-шестоватым альбитом. От плагиоклаза вниз отходит прерывистый прожилок кварца.

Рисунок 66. Николи +; увел.40. Биотитовый гранит с порфировидным калинатровым полевым шпатом - микропертитом. Внизу рисунка крупный сдвойникованный микропертит, в левой части которого видна зональность, обусловленная пертитовыми вростками. Олигоклаз (№ 30), слегка разложенный и пелитизированный, на границе с микропертитом резорбирован и обрастает полисинтетически-сдвойникованным альбитом (средняя часть рисунка). От альбитовой каемки отходят тонкие прожилки между зерен и внутрь зерен микропертита, сложенные поперечно-шестоватым альбитом. От плагиоклаза вниз отходит прерывистый прожилок кварца.

Рисунок 67. Николи +; увел. 40. Биотитовй гранит состоит из крупнозернистого (3мм.) кварца, микроклина, плагиоклаза и биотита. Кварц трещиноватый с облачным угасанием, катаклазирован. Зерна кварца стоят на погасании. Большое зерно пертитового микроклина поглощает и замещает зерна олигоклаза, сохраняющиеся в виде реликтов в левой части микроклина. Плагиоклаз стоит на погасании (черное), дает округлый вырост мирмекита, замещающий микроклин. Плагиоклаз мирмекита кислый, поэтому кварцевых вростков в нем мало. Структура гипидиоморнозернистая-гранито-вая.

Рисунок 68. Николи +; увел. 50. Биотитовый гранит. Макроскопически - это темный зеленоватый крупнозернистый гранит. На рисунке изображена структура участка этой породы, очень богатого решетчатым микроклином в крупных и более мелких зернах. На границе микроклина и плагиоклаза видны реакционные соотношения этих минералов с развитием мирмекита, мелкозернистого кварцевого полевошпатового, агрегата и капельного кварца (в средней части рисунка).

Рисунок 69. Без анализ.; увел. 20. Гранит кордиеритовый, серый крупнозернистый. Кордиерит в гипидиоморфных зернах образует скоплении, окруженные зернами кварца, который возникает в процессе замещении биотита кордиеритом. Биотит почти полностью уничтожен в этом процессе и сохраняется небольшими чешуйками и их скоплениями (тонкая густая штриховка). Бесцветные изометричные зерна с заметной спайностью принадлежат плагиоклазу — олигоклазу. Черные пластинки — графит. Структура гранитовая.

Рисунок 69. Без анализ.; увел. 20. Гранит кордиеритовый, серый крупнозернистый. Кордиерит в гипидиоморфных зернах образует скоплении, окруженные зернами кварца, который возникает в процессе замещении биотита кордиеритом. Биотит почти полностью уничтожен в этом процессе и сохраняется небольшими чешуйками и их скоплениями (тонкая густая штриховка). Бесцветные изометричные зерна с заметной спайностью принадлежат плагиоклазу — олигоклазу. Черные пластинки — графит. Структура гранитовая.

Рисунок 70. Николи +; увел. 20. Катаклазированный гранит состоит из крупных, уцелевших от раздавливании зерен плагиоклаза и решетчатого микроклина, имеющих выраженное волнистое погасание. Эти зерна погружены в мелкозернистый агрегат, состоящий из микроклина. плагиоклаза кварца и мелких листочков биотита; все зерна ксеноморфны; зерна кварца с зубчатыми периферией. Благодаря катаклазу образовался мелкозер-нистый агрегат. Полевые шпаты лучше сопротивляются катаклазу и поэтому сохраняется. Кварц дробится легче других минералов и потому является главной составной частью катаклазированной массы. Структура катакластическая, или цементная.

Рисунок 70. Николи +; увел. 20. Катаклазированный гранит состоит из крупных, уцелевших от раздавливании зерен плагиоклаза и решетчатого микроклина, имеющих выраженное волнистое погасание. Эти зерна погружены в мелкозернистый агрегат, состоящий из микроклина. плагиоклаза кварца и мелких листочков биотита; все зерна ксеноморфны; зерна кварца с зубчатыми периферией. Благодаря катаклазу образовался мелкозер-нистый агрегат. Полевые шпаты лучше сопротивляются катаклазу и поэтому сохраняется. Кварц дробится легче других минералов и потому является главной составной частью катаклазированной массы. Структура катакластическая, или цементная.

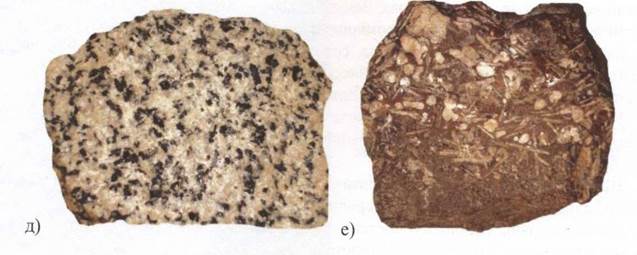

Рисунок 71. 1/5 нат. величины. Крупношаровый гранит. Граница сфероидов резкая, гранитовая масса, в которой они заключены, не однородна. Вблизи сфероидов она средне- равномернозернистая и обогащена биотитом; цвет ее серый. Дальше от сфероидов в ней появляются пегматитовые участки, связанные с гранитом постепенными переходами и желтоватым или светло-коричневым цветом. Кристаллы плагиоклаза своими концами вдаются в массу совершенно ксеноморфного кварца (черное на рисунке), который, очевидно, выполнил друзовидную пустотку.

Рисунок 71. 1/5 нат. величины. Крупношаровый гранит. Граница сфероидов резкая, гранитовая масса, в которой они заключены, не однородна. Вблизи сфероидов она средне- равномернозернистая и обогащена биотитом; цвет ее серый. Дальше от сфероидов в ней появляются пегматитовые участки, связанные с гранитом постепенными переходами и желтоватым или светло-коричневым цветом. Кристаллы плагиоклаза своими концами вдаются в массу совершенно ксеноморфного кварца (черное на рисунке), который, очевидно, выполнил друзовидную пустотку.

Рисунок 72. 1/5 нат. величины. Шаровый гранит с деформацией и нарушением целостности его сфероидов, произошедшей когда сфероиды уже были заключены в связующем их граните, но еще не полностью затвердели и были пластичными. Характерно, что около нарушенных сфероидов проходят тонкие зонки аплитового гранита (белые каемочки на рисунке), а между последними расположены более темные участки связующего гранита.

Рисунок 73. 1/5 нат. величины штуфа. Шаровый гранит с крупными сфероидами — до 35 см в поперечнике. Большой сфероид очевидно вращался, вследствие чего его внешняя оболочка и ядро не соответствуют друг другу. Во внутренней оболочке образовались пустотки, заполнившиеся полевым шпатом. Правый нижний край оболочки образует выступ наружу, не соответствующий конфигурации внутреннего ядра его. Крайний нижний правый сфероид, подчиняясь тому же вращательному движению, образовал выступ оболочки, направленный вверх.

Рисунок 73. 1/5 нат. величины штуфа. Шаровый гранит с крупными сфероидами — до 35 см в поперечнике. Большой сфероид очевидно вращался, вследствие чего его внешняя оболочка и ядро не соответствуют друг другу. Во внутренней оболочке образовались пустотки, заполнившиеся полевым шпатом. Правый нижний край оболочки образует выступ наружу, не соответствующий конфигурации внутреннего ядра его. Крайний нижний правый сфероид, подчиняясь тому же вращательному движению, образовал выступ оболочки, направленный вверх.

Рисунок 74. Николи +; увел. 60. Письменный гранит (а). Крупные индивиды микроклина и олигоклаза содержат вростки кварца резко угловатой формы. Такая форма вростков напоминает древнееврейские письмена и составляет характерную черту графической или письменной структуры. Вследствие малых размеров вростков структуру породы надо называть микрографической.

Рисунок 74. Николи +; увел. 60. Письменный гранит (а). Крупные индивиды микроклина и олигоклаза содержат вростки кварца резко угловатой формы. Такая форма вростков напоминает древнееврейские письмена и составляет характерную черту графической или письменной структуры. Вследствие малых размеров вростков структуру породы надо называть микрографической.

б — Гранит порфир фенокристаллы полевого шпата и реже кварца заключены в массе из зерен полевого шпата, проросших вростками кварца. Структура порфировая, микрографическая.

Рисунок 75. Николи +; увел. 30. Гранит-порфир. Фенокристаллы зонального андезина и калишпата в виде широких таблиц до 2 мм разложены и серицитизированы. Мелкие (< 1 мм) фенокристаллы зонального плагиоклаза обрастают кислой каймой. Фенокристаллы кварца до 0,7 мм и хлоритизорованного биотита, размером до 1 мм сильно политизированы. Структура породы сериально-порфировая. В основной массе много сферолитовых секториальных образований радиально-лучистого кварца и кислого плагиоклаза.

Рисунок 75. Николи +; увел. 30. Гранит-порфир. Фенокристаллы зонального андезина и калишпата в виде широких таблиц до 2 мм разложены и серицитизированы. Мелкие (< 1 мм) фенокристаллы зонального плагиоклаза обрастают кислой каймой. Фенокристаллы кварца до 0,7 мм и хлоритизорованного биотита, размером до 1 мм сильно политизированы. Структура породы сериально-порфировая. В основной массе много сферолитовых секториальных образований радиально-лучистого кварца и кислого плагиоклаза.

Рисунок 76. Без анализ.; увел. 40. Аплит состоит из кварца, калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза, единичных мелких зерен биотита и рудного минерала. Структура аплитовая, более мелкозернистая, чем структура гранитов и гранодиоритов, с менее ясно выраженным различием в идиоморфизме минералов. Степень идиоморфизма зерен кварца и полевых шпатов одинакова. Плагиоклаз и калиевый полевой шпат обладают более пли менее одинаковой степенью идиоморфизма.

Рисунок 76. Без анализ.; увел. 40. Аплит состоит из кварца, калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза, единичных мелких зерен биотита и рудного минерала. Структура аплитовая, более мелкозернистая, чем структура гранитов и гранодиоритов, с менее ясно выраженным различием в идиоморфизме минералов. Степень идиоморфизма зерен кварца и полевых шпатов одинакова. Плагиоклаз и калиевый полевой шпат обладают более пли менее одинаковой степенью идиоморфизма.

Рисунок 77. Без анализ.; увел. 40. Пегматит. О чень крупное зерно калиевого полевого шпата закономерно прорастает одновременно угасающими вростками кварца, имеющими неправильную причудливую форму.

Структура пегматитовая.

Рисунок 78. Николи +; увел.40. Фельзитовый порфир состоит из неправильных изометричных зерен полевого пшата, густо усеяных серицитом, и кварца. Оба минерала содержат палочкообразные вростки калиевого полевого шпата. Редкие фенокристаллы представлены альбитом и магнетитом (в центре поля зрения). Структура порфировая, основная масса микропойкилитовая.

Рисунок 79. Без. анализ.; увел 30. Перлитовый липаритовый порфир имеет перлитовую текстуру, или перлитовую отдельность, в афировой, вулканический лаве. В центре сферического перлита образуются крупные зерна щелочного полевого пшата, реже кварца. Нарастающие на него оболочки, все менее мощные к периферии, состоят или из кварца, или из полевого шпата, или из обоих минералов, причем ни одно зерно не выходит за пределы слоя оболочки и уменьшаются. Перлиты сидят в породе густо; небольшиее участки между ними сложены микрофельзитовой или микропойкилитовой массой.

Рисунок 79. Без. анализ.; увел 30. Перлитовый липаритовый порфир имеет перлитовую текстуру, или перлитовую отдельность, в афировой, вулканический лаве. В центре сферического перлита образуются крупные зерна щелочного полевого пшата, реже кварца. Нарастающие на него оболочки, все менее мощные к периферии, состоят или из кварца, или из полевого шпата, или из обоих минералов, причем ни одно зерно не выходит за пределы слоя оболочки и уменьшаются. Перлиты сидят в породе густо; небольшиее участки между ними сложены микрофельзитовой или микропойкилитовой массой.

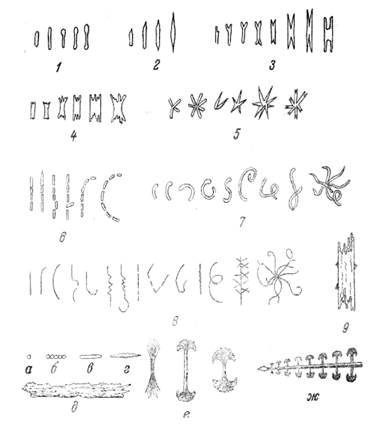

Рисунок 80.

Рисунок 80.

С келетные кристаллы магматических пород:

1—7 — белониты;

8 — трихиты;

9 — тонкая призмочка роговой обманки или авгита:

а — глобулиты;

б — маргариты;

в — лонгулиты;

г — спикулиты или белониты; д — бациллиты;

е — скопулиты;

ж — сростки скопулитов (ветвь скелетного кристалла

Рисунок 81. Скелетно-дендритные агрегаты в вулканических стеклах:

1 — кристаллиты в обсидиане;

2 —в смоляном камне массивной текстуры;

3 — кристаллиты в полосчатом смоляном камне;

4 — кристаллиты в кулибините — смоляном камне горы Кокуйской в Нерчинском округе.

Рисунок 82. Без. анализ.; увел. 80. Обсидиан представляет собой стекло с малым количеством кристаллической фазы. В правой части рисунка видна группа небольших фенокристаллов полевого шпата. Стекло содержит обильные кристаллиты — лонгулиты и белониты — и много микрофенокристаллов рудного минерала. Вследствие вязкости кислое стекло обнаруживает под микроскопом неоднородность — пятна и полосы другого состава и цвета.

Рисунок 83. Без. анализ.; увел. 40. Перлит представляет собой кислое стекло с характерными округлыми трещинами сжатия. При совершенном их развитии стекло распадается на агрегат мелких шариков — перлов, откуда порода получила название перлита, а ее текстура — название перлитовой. Вследствие вязкости кислого стекла процессы диффузии в нем затруднены, чем объясняется появление полос-чатости, слоев разного цвета и структуры, и тонколенточной текстуры (нижняя часть рисунка). Стекло содержит кристаллиты, ориентированные в направлении течения лавы.

Рисунок 83. Без. анализ.; увел. 40. Перлит представляет собой кислое стекло с характерными округлыми трещинами сжатия. При совершенном их развитии стекло распадается на агрегат мелких шариков — перлов, откуда порода получила название перлита, а ее текстура — название перлитовой. Вследствие вязкости кислого стекла процессы диффузии в нем затруднены, чем объясняется появление полос-чатости, слоев разного цвета и структуры, и тонколенточной текстуры (нижняя часть рисунка). Стекло содержит кристаллиты, ориентированные в направлении течения лавы.

Рисунок 84. Без анализ.; увел. 35. Трахилипаритовый порфир (агломератовая лава). Угловатые обломки порфира размером 2-3 мм. и мелкие фенокристаллы мутного щелочного полевого шпата погружены в основную массу флюидальной текстуры, огибающей обломки. Структура микрофельзитовая с прослоями лучше раскристаллизованных гребенчатых, сферолитовых и псевдосферолитовых структур, хорошо различимых в скрещенных николях (малый круг). Текстура такситовая.

Рисунок 84. Без анализ.; увел. 35. Трахилипаритовый порфир (агломератовая лава). Угловатые обломки порфира размером 2-3 мм. и мелкие фенокристаллы мутного щелочного полевого шпата погружены в основную массу флюидальной текстуры, огибающей обломки. Структура микрофельзитовая с прослоями лучше раскристаллизованных гребенчатых, сферолитовых и псевдосферолитовых структур, хорошо различимых в скрещенных николях (малый круг). Текстура такситовая.

Рисунок 85.. Ннколи +; увел.50. Кристалл-литокластический туф. Крупные и мелкие кристаллы и осколки кристаллов полевого шпата, разложенного цветного минерала, обломки сферолитового кислого эффузива связаны тонко распыленным пирокластическим материалом. Верхняя большая часть рисунка занята обломком сфероидного липаритового порфира.

Рисунок 85.. Ннколи +; увел.50. Кристалл-литокластический туф. Крупные и мелкие кристаллы и осколки кристаллов полевого шпата, разложенного цветного минерала, обломки сферолитового кислого эффузива связаны тонко распыленным пирокластическим материалом. Верхняя большая часть рисунка занята обломком сфероидного липаритового порфира.

Рисунок 86. Без анализ.; увел.15. Сиенит состоит из таблитчатых зональных индивидов полевого пшата. Внутренняя часть их образована сдвойникованным зональным плагиоклазом (№ 40 в центре до № 25 по краям). На плагиоклаз нарастает сначала замутненный анортоклаз, а затем свежий щелочной калинатровый полевой шпат. Объем щелочных полевых шпатов значительно превышает объем плагиоклаза. Титан-авгит образует графические вростки в плагиоклазе (слева), реже — амфибол и биотит; акцессорные — рудный и апатит. Структура гипидиоморфнозернистая, с элементами микрографической. Текстура массивная, миаролитовая.

Рисунок 86. Без анализ.; увел.15. Сиенит состоит из таблитчатых зональных индивидов полевого пшата. Внутренняя часть их образована сдвойникованным зональным плагиоклазом (№ 40 в центре до № 25 по краям). На плагиоклаз нарастает сначала замутненный анортоклаз, а затем свежий щелочной калинатровый полевой шпат. Объем щелочных полевых шпатов значительно превышает объем плагиоклаза. Титан-авгит образует графические вростки в плагиоклазе (слева), реже — амфибол и биотит; акцессорные — рудный и апатит. Структура гипидиоморфнозернистая, с элементами микрографической. Текстура массивная, миаролитовая.

Рисунок 87. Николи +; увел. 35. Биотит-роговообманковый диорито-сиенит из контакта массива диоритов с прорывающим их сиенитом. В ее состав входит кислый плагиоклаз — олигоклаз, немного калинатрового полевого шпата, цветные минералы — роговая обманка и реже биотит и акцессорные — сфен, мелкие зерна магнетита и реже апатит. Цветные минералы распределены в породе неравномерно скоплениями {вверху справа). Калинатровый полевой шпат образует большие поля, в которых заключены другие минералы породы. Структура гломерозернистая, пойкилитовая.

Рисунок 87. Николи +; увел. 35. Биотит-роговообманковый диорито-сиенит из контакта массива диоритов с прорывающим их сиенитом. В ее состав входит кислый плагиоклаз — олигоклаз, немного калинатрового полевого шпата, цветные минералы — роговая обманка и реже биотит и акцессорные — сфен, мелкие зерна магнетита и реже апатит. Цветные минералы распределены в породе неравномерно скоплениями {вверху справа). Калинатровый полевой шпат образует большие поля, в которых заключены другие минералы породы. Структура гломерозернистая, пойкилитовая.

Рисунок 88. Без. Анализ.; увел. 80. Монцонит лейкократовый состоит из основного плагиоклаза, нерешетчатого калишпата, крупных коротких призм светло-зеленого моноклинного пироксена, частично замещающенных роговой обманкой, небольших количеств биотита и акцессорных апатита и магнетита. Плагиоклаз образует удлиненные зерна и скопления их, включенные пойкилитово в калишпат и резко выступающие на его фоне благодаря значительной разнице в светопреломлении. Соотношения полевых шпатов составляют характерную черту типичной монцонитовой структуры.

Рисунок 88. Без. Анализ.; увел. 80. Монцонит лейкократовый состоит из основного плагиоклаза, нерешетчатого калишпата, крупных коротких призм светло-зеленого моноклинного пироксена, частично замещающенных роговой обманкой, небольших количеств биотита и акцессорных апатита и магнетита. Плагиоклаз образует удлиненные зерна и скопления их, включенные пойкилитово в калишпат и резко выступающие на его фоне благодаря значительной разнице в светопреломлении. Соотношения полевых шпатов составляют характерную черту типичной монцонитовой структуры.

Рисунок 89. Без. анализ.; увел.75. Трахитовый туф состоит из обломков светлого вулканического стекла, имеющего низкое светопреломление и обладающего пузыристой в флюктуационной текстурой. Обломки, размером от 0,1 до 1 мм, погружены в тонкозернистую связующую массу пепловой структуры, состоящую из мелких осколков («черепков») вулканического стекла. Единичные обломки - прозрачный плагиоклаз и биотит. Мелкие зерна лимонитизированного рудного минерала образуют каемки на пирокластических обломках. Структура литокластическая с пепловой связующей массой.

Рисунок 89. Без. анализ.; увел.75. Трахитовый туф состоит из обломков светлого вулканического стекла, имеющего низкое светопреломление и обладающего пузыристой в флюктуационной текстурой. Обломки, размером от 0,1 до 1 мм, погружены в тонкозернистую связующую массу пепловой структуры, состоящую из мелких осколков («черепков») вулканического стекла. Единичные обломки - прозрачный плагиоклаз и биотит. Мелкие зерна лимонитизированного рудного минерала образуют каемки на пирокластических обломках. Структура литокластическая с пепловой связующей массой.

Рисунок 90. Без анализ.; увел. 9. Нефелиновый сиенит состоит из нефелина в изометричных зернах, более крупного и удлиненного пертитового калинатрового полевого шпата, эгирина, проросшего амфиболом и сфена между бесцветными минералами. Структура гипидиоморфнозернистая характеризуется идиоморфизмом бесцветных минералов и резко ксеноморфным развитием цветных, что свойственно так называемому агпаитовому типу кристаллизации. Структура агпаитовая. Текстура массивная.

Рисунок 91. Без. анализ.; увел.50. Апатитовый нефелиновый сиенит обогащенный калиевым полевым шпатом. Крупные идиоморфные короткостолбчатые индивиды нефелина, длиной до 2,5 мм, содержат тончайшие игольчатые включения эгирина. Между ними — светлое на рисунке — нерешетчатый калиевый полевой шпат, представленный совершенно ксеноморфными зернами. В нем заключены массивно-скелетные включения апатита, крупные идиоморфные кристаллы сфена. Редкие мелкие призмочки эгирина. Структура гипидиоморфнозернистая.

Рисунок 91. Без. анализ.; увел.50. Апатитовый нефелиновый сиенит обогащенный калиевым полевым шпатом. Крупные идиоморфные короткостолбчатые индивиды нефелина, длиной до 2,5 мм, содержат тончайшие игольчатые включения эгирина. Между ними — светлое на рисунке — нерешетчатый калиевый полевой шпат, представленный совершенно ксеноморфными зернами. В нем заключены массивно-скелетные включения апатита, крупные идиоморфные кристаллы сфена. Редкие мелкие призмочки эгирина. Структура гипидиоморфнозернистая.

Рисунок 92. Без. анализ.; увел. 30. Мариуполит — идиоморфный кристалл циркона со скелетной периферией. Белое — альбит-нефелиновая масса мариуполита, мелкие темные вкрапления в ней — эгирин. Циркон в разрезе дает ромб. Центральная часть его почти сплошная, периферия имеет скелетное строение. Внутренняя часть внешней зоны индивида индивида имеет скелетное строение, а периферия сплошная. Иногда смена зон повторяется неоднократно. Скелетный рост фенокристаллов циркона объясняется его метасоматическим образованием в твердой породе, и структура последней является метасоматической.

Рисунок 92. Без. анализ.; увел. 30. Мариуполит — идиоморфный кристалл циркона со скелетной периферией. Белое — альбит-нефелиновая масса мариуполита, мелкие темные вкрапления в ней — эгирин. Циркон в разрезе дает ромб. Центральная часть его почти сплошная, периферия имеет скелетное строение. Внутренняя часть внешней зоны индивида индивида имеет скелетное строение, а периферия сплошная. Иногда смена зон повторяется неоднократно. Скелетный рост фенокристаллов циркона объясняется его метасоматическим образованием в твердой породе, и структура последней является метасоматической.

Рисунок 93. Без. анализ.; увел.90. Нефелинсодержащий сиенит, в котором калиевый полевой шпат обильно прорастает червеобразно изгибающимися очень тонкими вростками нефелина. Такие прорастания, напоминающие мирмекитовые кварц-плагиоклазовые, получили название дактилитовых. Зерна калишпата (белое) не прорастают нефелином, биотит (тонкая частая штриховка в левой верхней четверти рисунка) и рудный минерал (черное). Структура дактилитовая, или дактилотипная.

Рисунок 93. Без. анализ.; увел.90. Нефелинсодержащий сиенит, в котором калиевый полевой шпат обильно прорастает червеобразно изгибающимися очень тонкими вростками нефелина. Такие прорастания, напоминающие мирмекитовые кварц-плагиоклазовые, получили название дактилитовых. Зерна калишпата (белое) не прорастают нефелином, биотит (тонкая частая штриховка в левой верхней четверти рисунка) и рудный минерал (черное). Структура дактилитовая, или дактилотипная.

Рисунок 94. Без. анализ.; увел. 22. Эвдиалитит представляет собой интенсивно эвдиалитизированный луяврит. Крупные (4—5 мм в длину) идиобласты эвдиалита (высокий рельеф, редкие точки) развиваются метасоматически, создавая крипто-бластовую структуру. В криптах, т. е. в замкнутых участках между фенобластами, сохраняются минералы исходной породы - эгирин крупными и мелкими тонкими призмами и иголочками, щелочной амфибол, полевой шпат, апатит. Метасоматическая структура криптобластовая, с характерным идиоморфизмом метасоматического минерала.

Рисунок 94. Без. анализ.; увел. 22. Эвдиалитит представляет собой интенсивно эвдиалитизированный луяврит. Крупные (4—5 мм в длину) идиобласты эвдиалита (высокий рельеф, редкие точки) развиваются метасоматически, создавая крипто-бластовую структуру. В криптах, т. е. в замкнутых участках между фенобластами, сохраняются минералы исходной породы - эгирин крупными и мелкими тонкими призмами и иголочками, щелочной амфибол, полевой шпат, апатит. Метасоматическая структура криптобластовая, с характерным идиоморфизмом метасоматического минерала.

Рисунок 95. Без. анализ.; увел.35. Эгирин-авгитовый уртит состоит из индивидов нефелина, между которыми зажаты ксеноморфные густо-окрашенные зерна эгирин-авгита. Крупные индивиды кальцита создают пойкилитовую структуру. В эгирин-авгите на контакте с нефелином видна реакционная каемочка минерала, окруженного снаружи черным (рудным) веществом. Внутри индивидов нефелина (малый круг) видны неопределимые палочки, располагающиеся по структурным направлениям нефелина, под углами (60 90 и 30°). Структура гипидиоморфнозернистая, пойки-литовая.

Рисунок 95. Без. анализ.; увел.35. Эгирин-авгитовый уртит состоит из индивидов нефелина, между которыми зажаты ксеноморфные густо-окрашенные зерна эгирин-авгита. Крупные индивиды кальцита создают пойкилитовую структуру. В эгирин-авгите на контакте с нефелином видна реакционная каемочка минерала, окруженного снаружи черным (рудным) веществом. Внутри индивидов нефелина (малый круг) видны неопределимые палочки, располагающиеся по структурным направлениям нефелина, под углами (60 90 и 30°). Структура гипидиоморфнозернистая, пойки-литовая.

Рисунок 96. Без. анализ.; увел. 46. Фонолит. Очень мелкие (0,5 мм) и редкие фенокристаллы нефелина в прямоугольных разрезах, длинные (до 0,7—0,8 мм) и тонкие лейстовидные и таблитчатые индивиды щелочного полевого шпата, содалит и рудный минерал в полнокристаллической основной массе.. Темное в угловатых участках между минералами — скопления тонких иголочек эгирина и в меньшем количестве щелочного амфибола. Структура фонолитовая, микропорфировая.

Рисунок 96. Без. анализ.; увел. 46. Фонолит. Очень мелкие (0,5 мм) и редкие фенокристаллы нефелина в прямоугольных разрезах, длинные (до 0,7—0,8 мм) и тонкие лейстовидные и таблитчатые индивиды щелочного полевого шпата, содалит и рудный минерал в полнокристаллической основной массе.. Темное в угловатых участках между минералами — скопления тонких иголочек эгирина и в меньшем количестве щелочного амфибола. Структура фонолитовая, микропорфировая.

Рисунок 97. Без. анализ.; увел. 36. Нефелиновый пироксенит. В крупнозернистой (2—4 мм) массе золеного моноклинного пироксена, корродируя его, развиваются крупные п мелкие неправильные зерна нефелина. Коррозионные соотношения минералов хорошо видны в левой нижней части рисунка. Немного рудного минерала. Структура метасоматическая коррозионная.

Рисунок 98. Без. анализ.; увел. 68. Пироксеновый трахибазальтовый порфирит. Шаровая лава. Миндалины различной формы размером от 0,5 до 3,0 мм. сложены крупными зернами карбоната и оторочены по периферии халцедоном. Скелетные кристаллы ильменита, образуют решетку. Главным минералом является титан-авгит в веретенообразных индивидах, часто соприкасающихся друг с другом и образующих скопления. В промежутках между цветными минералами стекло с микролитами хлорита и плагиоклаза. Структура порфировая. Текстура миндалекаменная.

Рисунок 98. Без. анализ.; увел. 68. Пироксеновый трахибазальтовый порфирит. Шаровая лава. Миндалины различной формы размером от 0,5 до 3,0 мм. сложены крупными зернами карбоната и оторочены по периферии халцедоном. Скелетные кристаллы ильменита, образуют решетку. Главным минералом является титан-авгит в веретенообразных индивидах, часто соприкасающихся друг с другом и образующих скопления. В промежутках между цветными минералами стекло с микролитами хлорита и плагиоклаза. Структура порфировая. Текстура миндалекаменная.

Рисунок 99. Без. анализ.; увел. 90. Вариолитовый трахибазальтовый порфирит состоит из мелких шаровых образований и вмещающей массы из тонких призм титан-авгита, псевдоморфоз хлорита по оливину и зерен лейкоксена, заключенных в хлоритизиронанном стекле. Шаровые образования называют вариолями, хотя они и не имеют радиального строения и не являются аналогами сферолитов. Внутренняя структура вариоли при большом увеличении характеризуется беспорядочно расположенными тонкими призмами титан-авгита, псевдоморфозами хлорита по оливину и скелетными кристаллами ильменита, образующими решетку, сквозь которую просматриваются очепь тонкие радиальнолучистые сростки волокон альбита. Возникновение шаровых обособлений, вероятно, связано с ликвацией магмы. Текстура породы микрошаровая.

Рисунок 99. Без. анализ.; увел. 90. Вариолитовый трахибазальтовый порфирит состоит из мелких шаровых образований и вмещающей массы из тонких призм титан-авгита, псевдоморфоз хлорита по оливину и зерен лейкоксена, заключенных в хлоритизиронанном стекле. Шаровые образования называют вариолями, хотя они и не имеют радиального строения и не являются аналогами сферолитов. Внутренняя структура вариоли при большом увеличении характеризуется беспорядочно расположенными тонкими призмами титан-авгита, псевдоморфозами хлорита по оливину и скелетными кристаллами ильменита, образующими решетку, сквозь которую просматриваются очепь тонкие радиальнолучистые сростки волокон альбита. Возникновение шаровых обособлений, вероятно, связано с ликвацией магмы. Текстура породы микрошаровая.

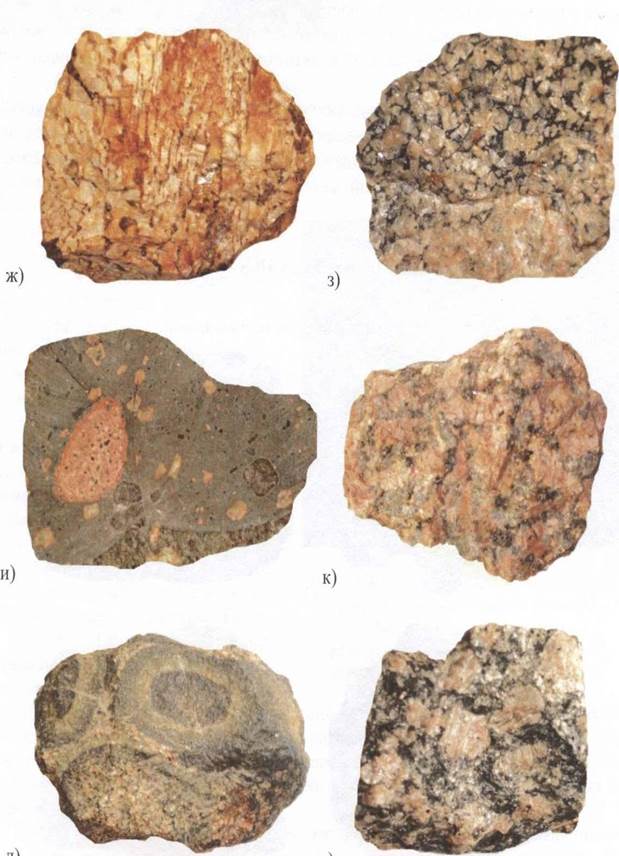

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ

1. Охарактеризуйтеминеральный состав, структуры и текстуры магматических пород, представленные на рисунке 100, а-м.

| |||

|

|

Л) М)

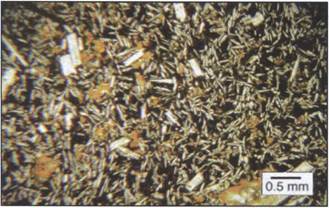

2. Дайте названия микроструктурам магматических и пород, приведенным ниже на рисунке 101, а-е

Рисунок 101, а. Основная масса сложена сплошным войлоком микролитов плагиоклаза, в промежутках которого располагается небольшое количество пироксена, рудного минерала. Без анализатора

Рисунок 101, а. Основная масса сложена сплошным войлоком микролитов плагиоклаза, в промежутках которого располагается небольшое количество пироксена, рудного минерала. Без анализатора

101, б. Порода сложена идиоморфными зернами оливина. Николи скрещены

101, в. Включения мелких лейст плагиоклаза в крупных зернах клино- пироксена. Николи скрещены

101, г. Основная масса сложена сплошным войлоком микролитов плагиоклаза. Николи скрещены

101, д. Закономерное прорастание кварцем зерен калиевых полевых шпатов. Николи скрещены.

101, е. Идиоморфные биотит и плагиоклаз и ксеноморфные калиевый полевой шпат и кварц. Николи скрещены.

3. Несогласные контакты с вмещающими породами имеют: а) лакколит, б) лополит, в) силл, г) дайка. Выберите правильный ответ и дайте пояснения к каждому термину.

4. Определите, какие акцессорные минералы из перечисленных характерны для нефелиновых сиенитов: сфен, рутил, циркон, хромит, апатит, эпидот.

5. В каких породах биотит встречается в качестве породообразующего минерала: дунит, гранит, базальт, сиенит, гранодиорит? Ответ поясните.

6. Верлит состоит из минералов:

а) оливин и моноклинные пироксены;

б) оливин и ромбические пироксены;

в) оливин, моноклинные и ромбические пироксены;

г) оливин.

7. В чем отличие дунита от оливинита?

8. Дайте название породе, минеральный состав которой:

55 % основного плагиоклаза, 40 % ортопироксена, 5 % роговой обманки.

9. Для каких пород эгирин является породообразующим минералом: диорит, аплит, базальт, нефелиновый сиенит, габбро?

10. Магматическая порода, состоящая из 60 % плагиоклазов (№ 30-50), 20 % щелочных полевых шпатов, 20 % биотита, является:

а) сиенитом;

б) габбро;

в) плагиогранитом;

г) монцодиоритом;

д) диоритом.

Укажите, к какому отряду и подотряду относится данная порода.

11. Кварцевый сиенит содержит кварца (в %):

а) менее 5 %;

б) 5-10 %;

в) 5-15%;

г) 15-25 %;

д) более 25 %.

12. Вторичными минералами ультраосновных пород являются:

а) серпентин;

б) каолинит;

в) хлорит;

д) серицит.

13. Определите отряд и подотряд породы, состоящей из 55 % плагиоклаза (№ 40-60), 30 % авгита, 15 % роговой обманки.

14. В гранитах нормальной щелочности общее содержание темноцветов составляет (в %):

а) 0-10%;

б) 10-20%; в)20-30 %.

15. Укажите отличительные особенности лейкогранитов от гранитов.

16. Содержание темноцветных минералов в породах основного отряда составляет:

а) 0-30 %;

б) 30-70 %;

в) 70-90 %.

17. Порода, минеральный состав которой 35 % плагиоклаза (№ 30-50), 35 % калиевого полевого шпата, 15 % биотита, 10 % роговой обманки, 5 % кварца, называется:

а) сиенитом;

б) кварцевым монцонитом;

в) монцонитом;

г) кварцевым сиенитом.

18. К первичным магмам относятся:

а) щелочная;

б) кислая;

в) основная;

г) ультраосновная.

19. Процесс взаимодействия магмы с вмещающими породами, в результате чего полностью или частично растворяется вещество вмещающих пород и изменяется состав магмы называется:

а) дифференциацией;

б) гибридизацией;

в) ассимиляцией;

г) контаминацией.

20. Перемещение и пространственное обособление возникающих при охлаждении магмы минеральных агрегатов называется:

а) ассимиляцией;

б) кристаллизационная дифференциацией;

в) анатексис.

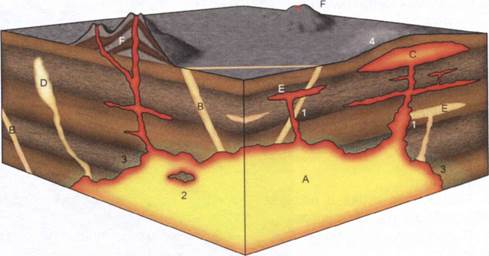

21. На рисунке интрузивные тела отмечены буквами A-F. Назовите формы залегания магматических пород на рисунке 102.

|

Рисунок 102. Формы залегания магматических пород.

22. Первичные трещины отдельности в магматической породе возникают в результате: а) выветривания, б) охлаждения магматического расплава, в) метасоматоза, г) тектонических движений.

23. Минерал, содержание которого составляет более 5 % и определяющий название породы, является: а) главным, б) второстепенным, в) акцессорным.

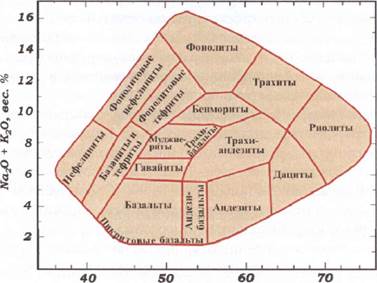

24. Данные о содержании SiО2 и общей щелочности для пород, названных трахитами и гавайитами, приведены в табл. 3.

Таблица 3 - Общая щелочность и кремнезем в вулканитах

| Трахиты | Гавайиты | |||||||

| № | Na2O+K2O | SiO2 | № | Na2O+K2O | SiO2 | № | Na2O+K2O | SiO2 |

| 11,53 | 61,18 | 10,74 | 62,90 | 8,18 | 54,04 | |||

| 13,24 | 61,36 | 13,00 | 63,10 | 4,9 | 47,26 | |||

| 11,64 | 59,64 | 12,38 | 62,5 | 6,10 | 50,4 | |||

| 11,8 | 58,0 | 12,38 | 61,09 | 5,27 | 47,49 | |||

| 11,71 | 66,12 | 11,53 | 57,53 | 8,53 | 47,59 | |||

| 8,40 | 66,87 | 10,61 | 66,13 | |||||

| 11,83 | 62,02 |

Проверьте, попадает ли каждый из анализов в соответствующее ему поле на рисунок 103.

|

SiO2 , вес. %

Рисунок 103. Поля различных (не калиевых) типов вулканических попрод

(границы между полями условные)

25. Используя данные по содержанию SiO2 и общей щелочности, приведенные в табл. 3, нанесите их на диаграмму (рисунок 103) и определите название каждой породы.

| Окислы | ||||||

| SiO2 | 50,1 | 71,5 | 62,6 | 55,2 | 46,0 | 55,6 |

| А12О3 | 18,0 | 13,8 | 15,0 | 16,8 | 17,0 | 15,5 |

| Fe2O3 | 4,4 | 1,5 | 3,3 | 2,1 | 3,8 | 3,6 |

| FeO | 2,1 | 0,5 | 3,4 | 8,3 | 7,5 | 5,0 |

| MgO | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 4,8 | 6,5 |

| СаО | 7,3 | 1,6 | 1,2 | 4,5 | 9,5 | 7,0 |

| Na2О | 6,9 | 3,7 | 6,4 | 5,0 | 4,0 | 3,2 |

| К2О | 5,1 | 4,0 | 6,6 | 2,8 | 3,1 | 1,3 |

26. Назовите форму те магматического интрузива, изображенного на рисунке 105.

Рисунок 105. Горный рельеф в Скалистых горах.

Исследователи и специалисты, нуждающиеся в более глубоком владении вопросами классификации магматических пород могут воспользоваться следующими основными (нормативными) изданиями по проблеме:

2. Классификация магматических (изверженных) пород и словарь терминов. Рекомендации Подкомиссии по систематике изверженных пород Международного союза геологических наук / под ред. С.В. Ефремовой; пер. с англ. - М.: Недра, 1997.

3. Магматические горные породы (классификация, номенклатура, петрография).-М: Наука, 1985.-Т. 1.4. 1 и 2.

4. Петрографический кодекс (магматические и метаморфические образования) / Межведомственный петрографический комитет. - СПб.: Издательство ВСЕГЕИ, 1995.

5. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, мета- соматические, импактные образования. - 2-е изд. - перераб. и доп. - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. - 200 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барт Т. Теоретическая петрология: пер. с англ. - М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1956.-416 с.

2. Бейли Б. Введение в петрологию: пер. с англ. - М.: Мир, 1972. - 281 с.

3. Гиллен К. Метаморфическая геология: пер с англ. - М.: Мир, 1984. - 176 с.

4. Ежов А.И. Кристаллооптика: учебное пособие. - М.: Ун-т Дружбы народов им. П. Лумумбы, 1969. - 156 с.

5. Керн Р., Вайсброд А. Основы термодинамики для минералогов, петрографов и геологов: пер. с франц. - М.: Мир, 1966. - 280 с.

6. Кокс К.Г., Белл Дж.Д., Панкхерст Р.Дж. Интерпретация изверженных горных пород: пер. с англ. - М.: Недра, 1982. - 416 с.

7. Кортусов М.П. Метаморфические горные породы: учебное пособие. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984. - 122 с.

8. Кочурова Р.Н. Основы практической петрографии. - Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1977.- 176 с.

9. Краснощекова Л.А.Основы практической петрографии магматических и метаморфических пород: учебное пособие. –Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2009. - 91 с.

10. Лепезин Г.Г. Петрологические основы изучения и картирования метаморфических комплексов складчатых областей. – Новос-к, 1999. - 130 с.

11. Маракушев А.А., Бобров А.В. Метаморфическая петрология. - М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2005. - 256 с.

12. Мейсон Р. Петрология метаморфических пород: пер. с англ. -М.: Мир, 1981.-264 с.

13. Наглядный словарь Земля: пер. с англ. - Дорлинг Кидресли, 1997. - 64 с.

14. Оникиенко С.К. Методика исследования породообразующих минералов в прозрачных шлифах. - М.: Недра, 1971.-281 с.

15. Петрографический словарь / под ред. В.П. Петрова и др. - М.: Недра, 1981.- 496 с.

16. Петрография и петрология магматических, метаморфических и метасоматических горных пород: учебник / М.А. Афанасьева, Н.Ю. Бардина, О.А. Богатиков и др. - М.: Логос 2001. - 768 с.

17. Петрографический кодекс. Магматические и метаморфические образования. - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1995. - 128 с.

18. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. - 200 с.

19. Природа метаморфизма: пер. с англ. / под ред. У.С. Питчера, Г.У. Флинна. - М.: Мир, 1967.-376 с.

20. Пермяков А.А. Кристаллооптический анализ минералов: учебное пособие. Новокузнецк:Сибирский индустриальный ун-т, 2012. – 27 с.

21. Пермяков А.А. Пордообразующие минералы: учебное пособие. Новокузнецк:Сибирский индустриальный ун-т, 2012. – 85 с.

22. Пермяков А.А. Петрография метаморфических пород: учебное пособие. Новокузнецк:Сибирский индустриальный ун-т, 2012. – 77 с.

23. Раген Э. Плутонические породы. Петрография и геологическое положение: пер. с франц. - М.: Мир, 1972. - 256 с.

24. Рыка В., Малишевская А. Петрографический словарь: пер. с польского. - М.: Недра, 1989.-590 с.

25. Сазонов A.M. Петрография и петрология метаморфических и метасоматических пород: учебник. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т: Ин-т цв. металлов и золота, 2007. - 324 с.

26. Столбова Н.Ф. Введение в оптическую минералогию: учебное пособие. –Томск:

2015-07-02

2015-07-02 4694

4694