Лекция 4

Опыт показывает, что скорость света  в среде зависит от длины волны света

в среде зависит от длины волны света  . Длина волны

. Длина волны  - расстояние, которое световая волна проходит за время одного полного колебания

- расстояние, которое световая волна проходит за время одного полного колебания

(время одного полного колебания - период  ). В видимом диапазоне длин волн, скорость минимальна для фиолетовых лучей (

). В видимом диапазоне длин волн, скорость минимальна для фиолетовых лучей ( ф ≈ 400 нм) и максимальна для красных лучей (

ф ≈ 400 нм) и максимальна для красных лучей ( кр ≈ 760 нм).

кр ≈ 760 нм).

Дисперсия света – это явление, обусловленное зависимостью показателя преломления n от частоты  (длины волны

(длины волны  ) света или зависимостью фазовой скорости световых волн от их частоты. Все среды, за исключением абсолютного вакуума, обладают дисперсией.

) света или зависимостью фазовой скорости световых волн от их частоты. Все среды, за исключением абсолютного вакуума, обладают дисперсией.

Абсолютным показателем преломления среды n называется физическая величина, определяемая отношением скорости света в вакууме с (с ≈ 3∙108 м/с) к фазовой скорости света  в среде

в среде

Таким образом, скорость света в среде связана с показателем преломления вещества соотношением:

Согласно электромагнитной теории Максвелла абсолютный показатель преломления среды  , где

, где  - диэлектрическая проницаемость среды,

- диэлектрическая проницаемость среды,  - магнитная проницаемость. В оптической области спектра для всех прозрачных диэлектриков

- магнитная проницаемость. В оптической области спектра для всех прозрачных диэлектриков  , поэтому имеем

, поэтому имеем

|

|

|

Дисперсия света может быть охарактеризована функцией  =

=  (

( ) или

) или  =

=  (

(  ), поскольку длина волны и частота связаны соотношением

), поскольку длина волны и частота связаны соотношением  .

.

Дисперсией вещества называется величина  , определяющая степень растянутости спектра вблизи данной длины волны

, определяющая степень растянутости спектра вблизи данной длины волны  . Дисперсия называется нормальной, если с ростом длины волны показатель преломления уменьшается, т.е.

. Дисперсия называется нормальной, если с ростом длины волны показатель преломления уменьшается, т.е.  и аномальной, если

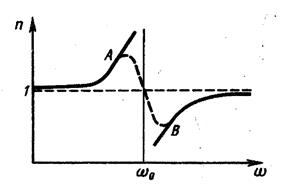

и аномальной, если  (рис.5-1 и рис.5-3). Для прозрачных веществ характерно монотонное возрастание показателя преломления с уменьшением длины волны (рис. 5-1).

(рис.5-1 и рис.5-3). Для прозрачных веществ характерно монотонное возрастание показателя преломления с уменьшением длины волны (рис. 5-1).

| |||

| |||

Рис. 5-1. Зависимость показателя преломления среды  от длины световой волны

от длины световой волны  и ее частоты

и ее частоты  в случае нормальной дисперсии.

в случае нормальной дисперсии.

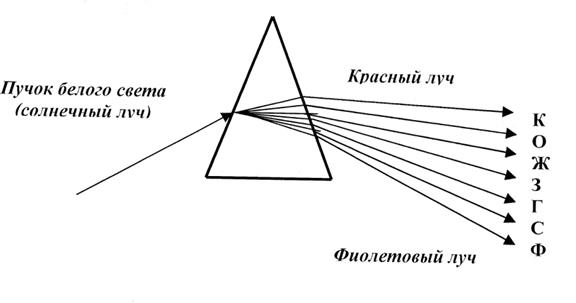

В своем, ставшим классическим, опыте по разложению белого света Ньютон столкнулся с дисперсией света, еще не подозревая об электромагнитной природе световых волн. Опыт Ньютона состоял в том, что узкий пучок солнечного света он направил на боковую грань трехгранной призмы, а при выходе пучка из противоположной боковой грани наблюдались разноцветные лучи в следующей последовательности – красный(К), оранжевый(О), желтый(Ж), зеленый(З), голубой(Г), синий(С), фиолетовый (Ф) (рис.5-2). Полученную им цветную полоску Ньютон назвал спектром.

В своем, ставшим классическим, опыте по разложению белого света Ньютон столкнулся с дисперсией света, еще не подозревая об электромагнитной природе световых волн. Опыт Ньютона состоял в том, что узкий пучок солнечного света он направил на боковую грань трехгранной призмы, а при выходе пучка из противоположной боковой грани наблюдались разноцветные лучи в следующей последовательности – красный(К), оранжевый(О), желтый(Ж), зеленый(З), голубой(Г), синий(С), фиолетовый (Ф) (рис.5-2). Полученную им цветную полоску Ньютон назвал спектром.

Рис.5-2. Разложение белого света в спектр 3-хгранной призмой

Рис. 5-3. Зависимость показателя преломления среды  от длины световой волны

от длины световой волны  в случае нормальной и аномальной дисперсии.

в случае нормальной и аномальной дисперсии.

Основы теории дисперсии света могут быть получены, если рассматривать взаимодействие световых волн с электронами атомов. Для простоты предположим сначала, что в атоме есть всего один оптический электрон. В классической теории оптический электрон можно рассматривать как гармонический осциллятор, вынужденные колебания которого происходят под действием переменного поля электромагнитной световой волны и описываются дифференциальным уравнением, представляющим собой уравнение движения электрона в отсутствие сил сопротивления:

|

|

|

где m – масса электрона, e – его заряд, x – смещение электрона под действием электрического поля световой волны,

- собственная частота осциллятора,

- собственная частота осциллятора,

– напряженность действующего на электрон электрического поля световой волны, имеющей циклическую частоту

– напряженность действующего на электрон электрического поля световой волны, имеющей циклическую частоту  и амплитуду E0.

и амплитуду E0.

Теория дифференциальных уравнений позволяет найти решение этого уравнения в виде:  , где амплитуда вынужденных колебаний оптического электрона зависит от соотношения частот

, где амплитуда вынужденных колебаний оптического электрона зависит от соотношения частот  и

и  :

:

Теоретическое рассмотрение показывает, что и показатель преломления также оказывается зависящим от соотношения частот  и

и  :

:

где no – концентрация атомов, ωо – собственная частота колебаний электрона, m – масса электрона, e – его заряд, εо – электрическая постоянная.

Рис. 5-4. Зависимость показателя преломления n от частоты  вблизи частоты

вблизи частоты  .

.

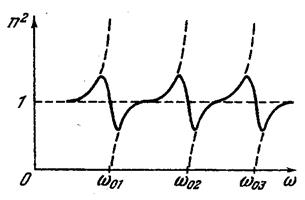

Если в веществе имеются электроны, совершающие вынужденные колебания с различными собственными частотами ωоi , то зависимость показателя преломления вещества от частоты  падающего излучения:

падающего излучения:

где no – концентрация атомов, ωоi – собственные частоты колебаний электронов, m – масса электрона, e – его заряд, εо – электрическая постоянная.

Рассмотрение всего ансамбля оптических электронов приводит к заключению, что электроны в атомах обладают определенным набором собственных частот колебаний ωоi.

Рис.5-5. Зависимость показателя преломления от частоты  при наличии нескольких резонансных частот

при наличии нескольких резонансных частот  .

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теория предполагает, что электроны, обладающие в атомах и молекулах набором собственных частот колебаний ωоi, под действием падающей световой волны совершают вынужденные колебания с частотой ω, совпадающей с частотой падающей световой волны. Первичная электромагнитная волна, распространяясь в веществе, вызывает вынужденные колебания электронов, и они становятся источниками вторичных волн. Вторичные волны, складываясь с первичной, образуют результирующую волну с амплитудой и фазой, отличными от амплитуды и фазы первичных волн. В результате волна проходит через вещество с фазовой скоростью, отличной от скорости, с которой она распространялась бы в вакууме.

2015-07-03

2015-07-03 3960

3960