Методы идентификации вирусов

Определение типа вируса (его идентификация) основано на нейтрализации биологической активности вируса с помощью типоспецифических сывороток. Конечный результат ее может быть установлен на основании следующих признаков:

1) нейтрализация цитопатического действия: в культуральную среду, содержащую изучаемый вирус, вносят коммерческую сыворотку (например, к вирусу краснухи при подозрении на неё), инкубируют и заражают вторую культуру; через 1–2 дня в неё вносят известный цитопатогенный вирус. При наличии цитопатогенного эффекта делают вывод о том, что первая культура была заражена вирусом, соответствовавшим антителам примененной сыворотки;

2) нейтрализация реакции гемадсорбции;

3) изменение проявления цветной пробы;

4) задержка (торможение) реакции гемагглютинации: смешивают культуральную среду, содержащую возбудитель, с известной коммерческой антисывороткой и вносят в культуру клеток. После инкубации определяют способность культуры к гемагглютинации и при её отсутствии делают заключение о несоответствии вируса антисыворотке.

5) нейтрализация в опытах на животных.

Таким образом РН (реакция нейтрализации) основана на подавлении соответствующей реакции, феномена, развития инфекционного процесса после внесения в культуру или введения в организм животного смеси вируса со специфичными AT, содержащимися в диагностической сыворотке.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР,PCR) – позволяет определить наличия инфекционного агента в присланном материале, в кратчайшие сроки. Материалом для исследования методом ПЦР служит ДНК возбудителя.

ПЦР – это метод ферментативного получения большого количества копий (амплификации) исследуемых фрагментов ДНК путем повторных циклов репликации и денатурации (разделения цепи ДНК на отдельные нити). При этом происходит копирование только исследуемого участка ДНК, поскольку только этот участок соответствует заданным условиям. И только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце.

Для протекания этой реакции необходимы три ключевых компонента:

— служащая матрицей молекула ДНК, содержащая исследуемый фрагмент;

— ДНК-полимераза (фермент для производства копий ДНК) и нуклеотиды, используемые ДНК-полимеразой для синтеза ДНК.

— два праймера ПЦР – два коротких сегмента однонитевой нуклеиновой кислоты, комплементарных началу исследуемого фрагмента ДНК (обычно это последовательности из 15-20 оснований). Присоединяясь к этому фрагменту, праймеры позволяют запустить синтез ДНК, поскольку ДНК-полимераза способна только добавлять звенья. Праймеры можно заказать в биохимической компании или синтезировать с помощью автоматизированного аппарата, задав программу требуемой последовательности нуклеотидов.

Метод ПЦР имитирует в пробирке естественную репликацию ДНК, повторяющуюся много раз и столько, сколько это необходимо для исследования.

Иммуноферментный метод (ИФА). В иммуноферметных методах антиген вируса взаимодействует с антителом диагностической сыворотки, при этом один из реагентов связан с энзимом. Для выявления этой энзимной метки необходимый соответствующий субстрат (хромоген), который реагирует с адсорбированным, например на молекуле антитела, ферментом, изменяя окраску реагирующей смеси.

Для такой метки широко используется фермент – пероксидаза хрена, которая в зависимости от субстрата дает разноцветные продукты реакции.

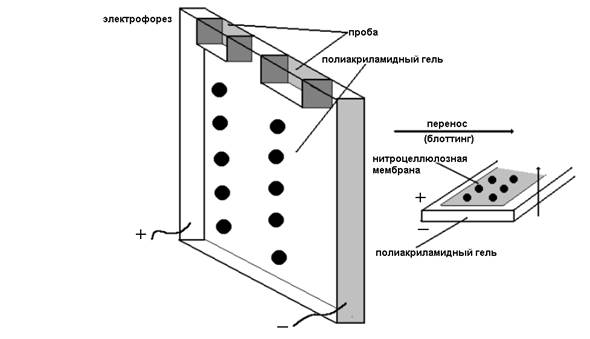

Иммуноблотинг [от англ. blot, пятно] – метод идентификации антигенов Аг (или антител AT – иммуноглобулины) с помощью соответствующих известных сывороток (или Аг). На практике применяют для идентификации антигенов ВИЧ. Первоначально электрофорезом в полиакриловом геле выделяют Аг вируса (на практике эту процедуру не проводят, а используют коммерческий реагент). Затем на полосы преципитата накладывают носитель (нитроцеллюлозную плёнку или активированную бумагу) и продолжают электрофорез. После чего на плёнку наносят сыворотку пациента и инкубируют (рисунок 19).

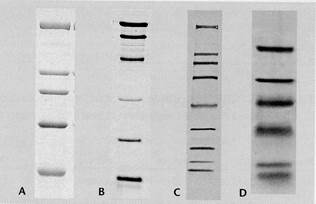

После отмывания несвязавшихся AT (при их наличии) проводят ИФА – на плёнку наносят антисыворотку к иммуноглобулинам (Ig) человека, меченную ферментом, и хромогенный субстрат, изменяющий окраску при взаимодействии с ферментом. При наличии комплексов Аг-АТ-антисыворотка к Ig на носителе появляются окрашенные пятна (рисунок 20).

Рисунок 19 – Схема иммуноблотинга

Рисунок 20 – Результат иммуноблотинга

2015-07-03

2015-07-03 378

378