Это единственный путь создания «нового человека», который должен быть выращен в тоталитарном обществе, как в теплице. Поэтому вполне логично, что любые тоталитарные режимы делали, если не главную, то весьма значительную ставку на воспитание молодежи. Именно молодежь, лишенная богатого жизненного опыта, легче поддается обработке и воспитанию. В связи с этим далеко не случайна фраза, сказанная Гитлером: «Свою воспитательную работу я начну с молодёжи. Со стариками уже ничего не поделаешь». Национал-социалисты более чем преуспели на этом поприще, хотя и находились у власти в Германии всего 12 лет. Созданная ими система организаций, охватывавших буквально все общество, позволяет назвать «Третий Рейх» одним из самых тоталитарных государств в истории человечества.

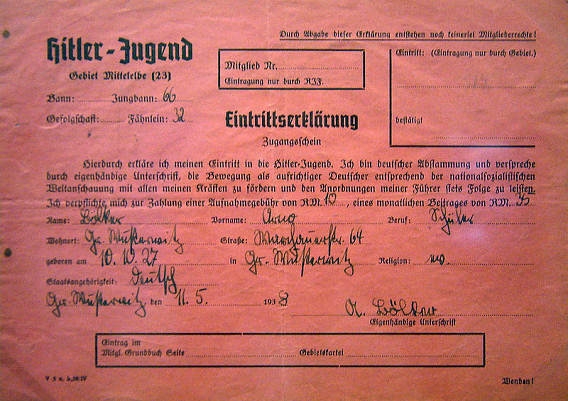

Функции по воспитанию молодежи нацисты возложили на «гитлерюгенд», эффективнейшую молодёжную организацию нового времени. Для многих миллионов немецких юношей и девушек в период между 1933 и 1945 гг. он был важнейшим социальным институтом, наряду с семьёй и школой. У части западных историков сложилось восприятие «гитлерюгенда» как организации автономной от НСДАП и государственных органов «Третьего Рейха». Конечно в то время 10–18 – летние юноши и девушки не осознавали, что «гитлерюгенд» – часть террористическо-политической системы, устремленной исключительно на насильственное разрешение конфликтов. Поэтому несомненно, что в большинстве своем члены «гитлерюгенда» свободны от вины за преступления, совершенные нацистами. Но несмотря на всё это, надо объективно рассматривать историческую роль «гитлерюгенда», так как он был организацией вполне интегрированной в политическую систему «Третьего Рейха». По крайней мере, высшему руководству этой организации было известно, что «гитлерюгенд» выполнял задания тоталитарной системы как организация, поставляющая подрастающие кадры для НСДАП и её подразделений, поэтому молодые люди воспитывались исключительно как носители идей национал-социализма. Этому способствовала неподвижная военно-иерархическая структура, позволявшая наиэффективнейше выполнять функции, возложенные на «гитлеюгенд» партией.

|

|

|

Актуальность обозначенной темы несомненна. Еще в конце 70-х годов ряд политологов Европы заговорили о «молодёжной революции», применяя этот термин и к событиям во Франции 1968 года, и к «культурной революции» в Китае, часть же специалистов относила этот термин и к германскому национал-социализму. НСДАП смогла провести не только «национальную революцию», но и «молодёжную революцию», выдвинув в политику совершенно молодых людей. Поляризацию политических взглядов и радикализацию молодёжи, наблюдавшуюся у германской молодежи в 20–30 г. г. можно сейчас наблюдать и у российской молодежи. Как и в Веймарской республике молодёжь, вынужденная заботиться сама о себе, с крайним скепсисом и презрением относилась к демократии, так и нынешняя российская молодёжь, поставленная в тяжелейшие условия, при полнейшем отсутствии даже зачатков государственной молодёжной политики оказывается сильнейшим образом разочарованной в реальности. Не случаен тот факт, что в последние два года в несколько раз увеличился приток молодёжи в праворадикальные и левоэкстремистские организации. Пример Германии показывает, что правительство, забывающее о молодёжи рискует будущим всей страны.

|

|

|

В данной работе были использован ряд источников, которые можно разбить на несколько групп:

1) мемуарная литература (воспоминания Альберта Шпеера, Вальтера Шеленберга);

2) дневники. К ним кроме собственно дневниковых записей, например дневников Иойзефа Геббельса, можно отнести воспоминания Раушнинга и записки Генри Пикера, где подробно описываются беседы и высказывания Гитлера.

3) сборники материалов и документов (материалы нюрнбергского процесса и т. д.).

Хотя имеются источники, которые трудно однозначно отнести к какой-либо выше перечисленной группе. Таковой является книга Адольфа Гитлер «Моя борьба».[1] С одной стороны, это – мемуарная литература, так как, находясь в тюрьме, Гитлер изложил в ней свою жизнь и описал зарождение национал-социализма. Но, с другой стороны, эту книгу можно отнести к документам, так как именно «Моя борьба» стала «библией нацизма», на основании которой позже строился «Третий Рейх». Данное произведение даже не является единым по стилю – воспоминания личного плана сменяются чисто практическими рассуждениями о построении «нового общества» и возможных путях прихода НСДАП к власти. Именно в главе, посвященной будущему государству, Гитлер уделяет значительное внимание на воспитанию молодежи. Но здесь еще не идет речь о создании «нового человека», а в основном о физическом воспитании молодежи как будущих солдат.

Свои истинные цели Гитлер раскрывает в разговорах с Германом Раушнингом и в своих застольных разговорах. Несколько позже, эмигрировав в Англию, Раушнинг издает там книгу «Говорит Гитлер», а затем «Зверь из бездны», в которых на основе речей Гитлера строит жуткую картину истинных планов данного диктатора.[2] Именно Раушнинг представил всему миру жуткие по своему цинизму и жестокости рассуждения Гитлера, назвав его приход к власти не иначе как «революцией нигилизма» «Истины не существует» – так однажды сказал Гитлер Раушнингу, и тот осознал, что Гитлер жаждет не просто власти, он жаждет создания нового мира, он жаждет создания новой религии с собой с качесве эрзац-божества. Не случайно название второй книги, «Зверь из бездны», опирается на апокалипсический сюжет.

Несколько иным Гитлер предстает перед читателем в книге Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера».[3] Здесь он пытается показать свою эрудицию в самых различных областях знаний – от военного дела до семейной педагогики. Именно поэтому данные записи представляют исключительный интерес, так как почти вся деятельность «Третьего Рейха» основывалась на личных симпатиях и взглядах фюрера. Если судить о «Разговорах…» «с разбега», то они поражают своей энциклопедичностью, универсальностью, всеобъемлющим охватом тем. С безапелляционностью Гитлер проповедует свои идеи о религии и науке и о завтрашнем дне железнодорожного транспорта, о ренесансе и барроко и о конституции средневековой Венецианской республики, о гениальности Сталина и о археологии. Но между тем большинство фактов, сообщенных Гитлером своему окружению нередко просто не соответствуют действительности, что весьма красноречиво характеризует самого Гитлера.

|

|

|

Рассматривая мемуарную литературу, кроме воспоминаний Шпеера и Шеленберга, нельзя не упомянуть сборник воспоминаний, записок, дневниковых отрывков верхушки Рейха «Откровения и признания».[4] Среди персон, представленных в качестве «авторов» данного сборника, выступают Гитлер, Риббентроп, Розенберг, Геббельс, Гиммлер, Борман, Кейтель, Йодль, Гальдер, Паулюс и многие другие. Еще недавно большинство этих материалов были абсолютно секретными. Эти свидетельства и признания лидеров нацистской Германии, являвшихся «творцами», активными участниками и очевидцами эпохальных событий представляют гигантский интерес как мемуарно-документальные источники. Материалы сборника (записи бесед, дневники, письма, воспоминания, публичные речи и секретные выступления) раскрывают «кухню» подготовки, осуществления агрессии и развязывания Второй Мировой войны.

Не менее ценный материал дают воспоминания Альберта Шпеера, одной из самых приближенных фигур к Гитлеру, его личного архитектора, а затем министра вооружений.[5] Описанное Шпеером интересно с двух сторон. Во-первых, мемуары Шпеера показываю, то, что происходило «за кулисами» «Третьего Рейха», здесь он настаивает на том, что верхушку Рейха постоянно раздирали противоречия. Слов нет, нацизм середины тридцатых был весь в «родимых пятнах», отражавших дуализм его происхождения. Члены «Красного фронта» нередко целыми отрядами вступали в СА. Берлинские острословы именовали их бифштексами – коричневыми снаружи, красными внутри. Позже линия противоречий прошла между группами, которые боролись за власть и расположение фюрера. Гесс, Гиммлер, Борман, Геббельс, Геринг – каждый из них со своим окружением «тянул одеяло» власти на себя. Во-вторых, Шпеер более чем подробно показывает личные взгляды Гитлера на искусство и культуру, и как они отразились в целом на искусстве и культуре в Рейхе. Для данной работы эти мемуары представляют интерес, с одной стороны, из-за того, что в них показаны настроения молодёжи и студенчества времени Веймарской республики, с другой стороны, что показывает роль и место руководителей «гитлерюгенда» в верхушке нацистской партии. Именно по этим же причинам интерес представляют и мемуары Вальтера Шеленберга.[6] В целом они посвящены секретным операциям нацистской разведки и спецслужб, что не входит в рамки этой дипломной работы. Но первые главы, описывающие становление национал-социализма и его приход к власти, показывают, как безработный юноша, проявив изворотливость подобно тысячам других вступил в НСДАП, увидев в этом реальный путь к успеху. На Нюрнбергском процессе Шелленберг предстал лишь как свидетель, хотя позже в 1948 году он вновь предстал перед судом по так называемому «Дело о Вильгельмшрасссе».

|

|

|

2015-07-14

2015-07-14 422

422