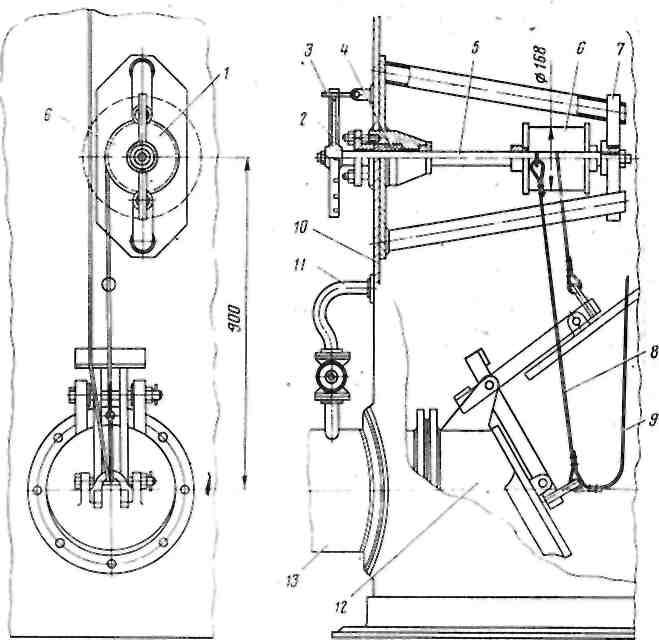

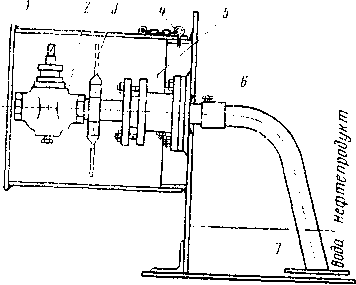

Хлопушка устанавливается на фланце приемо-раздаточного патрубка внутри резервуара. Хлопушка ГОСТ 22777—77 состоит из чугунного (серый чугун СЧ21-40) корпуса 12 (рис. 2.4), на одном конце которого имеется фланец для крепления к приемо-раздаточному патрубку 13, а на другом – утолщенный венец. На корпусе с помощью планки закреплена чугунная крышка. В опущенном состоянии она плотно прилегает к венцу хлопушки (поверхность контакта крышки и венца притирают). Крышку хлопушки поднимают с помощью троса 8, наматываемого на барабан б механизма управления, состоящего из горизонтального вала 5, на наружном конце которого закреплен штурвал 2, а на внутреннем – барабан б, укрепленный на кронштейне 7. Для уплотнения вала в месте прохода через стенку резервуара 10 служит специальный уплотняющий узел с сальником 4 (крышка сальника 1). Чтобы удержать хлопушку в открытом положении, штурвал фиксируют стопором 3. Для повышения надежности работы управления хлопушкой дублировано. На случай отказа механизма управления к крышке хлопушки прикреплен трос 9. Его второй конец закреплен у светового люка на кровле резервуара. Когда крышка хлопушки закрыта, на нее давят столб нефтепродукта и атмосферное давление.

|

|

|

Для облегчения открытия крышки на резервуарах высотой 6 м предусмотрено пропускное устройство 11 для выравнивания давления жидкости по обе стороны крышки. Это труба диаметром 25 мм с вентилем, которая одним концом вварена в приемо-раздаточный патрубок, а другим в стенку резервуара. Диаметр хлопушки должен соответствовать диаметру приемо-раздаточного патрубка. Промышленность выпускает хлопушки Х-80, -100, -150, -200, -250, -300, -350 (цифра в маркировке означает условный диаметр в миллиметрах).

Механизмы управления хлопушкой горизонтальных резервуаров крепят болтами на крышке резервуара. К шпинделю механизма приварена стальная полоса. К ее концу крепят трос. Полоса перемещается в скобе. При вращении маховикашпиндель вворачивается в корпус и поднимается, поднимается и трос. Шпиндель выполнен с ленточной самотормозящейся резьбой, поэтому, когда он находится в верхнем положении, нет необходимости его фиксировать.

Рисунок 2.4. Хлопушка с перепускным устройством

Эксплуатация предусматривает ежедневный контроль герметичности сальников механизма управления хлопушкой, фланцев перепускного устройства. После освобождения резервуара от нефтепродукта проверяют плавность открытия и закрытия хлопушки. Во время зачистки резервуара осматривают крепление барабана механизма управления хлопушки, проверяют качество крепления основного и аварийного тросов, их состояние, плотность прилегания крышки хлопушки к венцу корпуса. При обнаружении дефектов их устраняют. При наличии течи через вал подъема хлопушки подтягивают прижимную часть сальника. Если течь устранить не удается после освобождения резервуара до уровня ниже сальника, его заменяют.

|

|

|

|

|

|

Неисправные тросы также заменяют. При появлении неисправностей в местах соприкосновения крышки с венцом корпуса хлопушки выполняют их притирку. Приемный клапан (ГОСТ 4626-79) размещают на заборном трубопроводе в подземных горизонтальных резервуарах. Он служит для удержания топлива во всасывающей магистрали насоса. Корпус клапана – из серого чугуна, седла из бронзы, а тарелка клапана покрыта резиной. Корпус – разборный. Составные его элементы соединены резьбой. Для слива отстоя из горизонтального резервуара его оборудуют сифонным краном или дренажным устройством. Вентиляционный наконечник применяют в горизонтальных резервуарах, предназначенных для хранения масла (его ставят вместо дыхательного клапана). Это загнутая вниз труба, на конце которой гайками закреплены тканевые сетки, они выполняют роль фильтров, предотвращающих попадание пыли во внутрь резервуара.

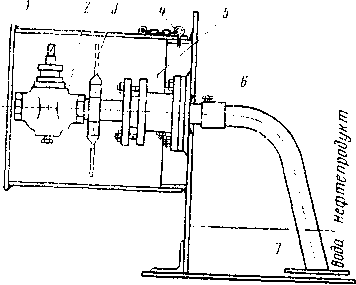

Рисунок 2.5. Сифонный кран

Сифонный кран (ГОСТ 3726—73) монтируют на нижнем поясе резервуара. Кран служит для удаления придонной воды и механических примесей, осевших на дно резервуара при отстое нефтепродукта, или для слива топлива при отказе хлопушки. В северных районах страны кран используют для закачки воды зимой в случае течи в нижней части резервуара (вода замерзает на дне резервуара и течь прекращается).

Основной элемент сифонного крана – изогнутая труба диаметром 50 – 80 мм, пропущенная через сальник, закрепленный на стенке резервуара. Снаружи трубы размещены ручка поворотаи перекрывной кран. На втором конце трубы приварен козырек, предназначенный для предотвращения слива топлива из верхней зоны вместо воды с донной части, за счет образования зоны разрежения во входной части трубы. Снаружи оборудование сифонного крана защищено кожухом, снабженным замком. В рабочем положении сифонный кран устанавливают козырьком вверх, что исключает случаи вмерзания трубы крана в слой отстоявшейся воды. Для удаления из резервуара свободной воды снимают кожух 1 и поворачивают сифонный кран ручкой в нижнее положение, при этом сливное отверстие сифона погружается в воду, затем открывают кран 2, через который вытекает отстоявшаяся вода или сливаемый нефтепродукт.

Таблица 8.2

| Параметр | ПУГ-1001 | ПУВ-150 | ПУВ-200 | ПУВ-250 |

| Диаметр ПРП, мм | 100–150 | 200–300 | ||

| Вместимость резервуара, м3 | 50–70 | 200, 700, 1000 | – | 1000, 2000, 3000 |

| Условный диаметр трубы, мм | ||||

| Размеры поплавка2, мм | 400*400 | 400*600 | 400*900 | 400*1700 |

| Пропускная способность, м3 | 100–150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |

1. Топливозаборник ПУГ-100 предназначен дли установки в горизонтальных резервуарах, остальные - в вертикальных.

2. Первая цифра - диаметр поплавка, вторая - его длина.

Сифонные краны выпускают двух типоразмеров: СК-50 с условным диаметром Ду-50 мм и СК-80 с ДУ-80 мм. Краны СК-50 устанавливают на резервуарах вместимостью <4600 м, СК-80 — на резервуарах большей вместимости.

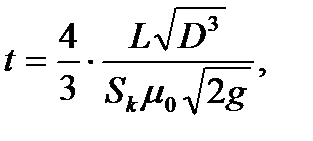

Расчет крана предусматривает определение времени слива нефтепродукта при зачистке резервуара:

(8.7)

(8.7)

где:  – высота резервуара;

– высота резервуара;  – диаметр резервуара;

– диаметр резервуара;  – площадь поперечного сечения сифонного крана;

– площадь поперечного сечения сифонного крана;  – коэффициент расхода сифонного крана, причем

– коэффициент расхода сифонного крана, причем  =1/(0,02381

=1/(0,02381  + 1,29), здесь

+ 1,29), здесь  – кинематическая вязкость топлива;

– кинематическая вязкость топлива;  – ускорение свободного падения.

– ускорение свободного падения.

Эксплуатация включает в себя операции, проводимые при ЕО, ТО-1, -2.

При ЕО проверяют, нет ли подтекания и отпотин в сальнике, кране во фланцевых и сварных соединениях. При наличии подтеканий или отпотин подтягивают сальники и фланцевые соединения. Дефекты в сварных соединениях (мелкие трещины, отпотины) устраняют наложением эпоксидных составов. Кроме того, убеждаются в плавности поворачивания сифонной трубы, для чего ее вращают с помощью рукоятки на 180° (заодно сливают отстой) и возвращают в исходное положение. Вращение должно быть плавным, без заеданий.

|

|

|

При ТО-1 заменяют сальниковую набивку сифонного крана. Для этого снимают кожух, протирают ветошью конструкцию, поворачивают за рукоятку сифонную трубу на 180°, снимают рукоятку, отворачивают сальник, вынимают его, а также уплотняющее кольцо и старую набивку. Закладывают новую набивку, вставляют уплотняющее кольцо и заворачивают сальник. Надевают рукоятку, слегка поворачивая сифонную трубу, подтягивают сальниковую набивку. Повернув за рукоятку сифонную трубу в первоначальное положение и при необходимости (в случае подтекания сальника) окончательно подтягивают сальник. Проверяют плавность поворачивания сифонной трубы и надевают кожух.

При ТО-2 очищают, промывают и протирают детали крана. Снимают кожух, отворачивают кран, снимают рукоятку, отворачивают и вынимают грундбуксу, уплотняющее кольцо и старую набивку, разъединяют и снимают корпус сальника, разбирают кран. Затем промывают в керосине все детали крана, протирают их ветошью, проверяют их состояние. Забоины, заусенцы на деталях зачищают напильником, наждачной бумагой и вновь протирают ветошью. Протирают пробку крана, собирают его, заменив сальниковую набивку. Негодные шпильки и гайки также заменяют новыми. Поворачивая за рукоятку сифонную трубу, окончательно поджимаю сальниковую набивку. Убеждаются в плавности движения сифонной трубы в сальнике.

2015-07-14

2015-07-14 3093

3093