1. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества и ее опытное обоснование. Масса и размеры молекул.

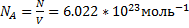

Молекулярно-кинетической теорией называется учение о строении и свойствах вещества, использующее представление о существовании атомов и молекул как наименьших частиц вещества. Основные положения МКТ: вещество состоит из атомов и молекул, эти частиц хаотически движется, частицы взаимодействую друг с другом. Движение атомов и молекул и их взаимодействие подчиняется законам механики. Во взаимодействии молекул при их сближении сначала преобладают силы притяжения. На некотором расстоянии между ними возникают силы отталкивания, превосходящие по модулю силы притяжения. Молекулы и атомы совершают беспорядочные колебания относительно положений, где силы притяжения и отталкивания уравновешивают друг друга. В жидкости молекулы не только колеблются, но и перескакивают из одного положения равновесия в другое (текучесть). В газах расстояния между атомами значительно больше размеров молекул (сжимаемость и расширяемость). Р.Броун в начале 19 век обнаружил, что в жидкости беспорядочно движутся твердые частицы. Это явление могла объяснить только МКТ,. Беспорядочно движущиеся молекулы жидкости или газа сталкиваются с твердой частицей и изменяют направление и модуль скорости ее движения (при этом, разумеется, изменяя и свое направление и скорость). Чем меньше размеры частицы тем более заметными становятся изменение импульса. Любое вещество состоит из частиц, поэтому количество вещества принято считать пропорциональным количеству частиц. Единица количества вещества называется моль. Моль равен количеству вещества, содержащей столько атомов, сколько содержится их в 0.012 кг углерода 12С. Отношение числа молекул к количеству вещества называют постоянной Авогадро:  . Количество вещества можно найти как отношение числа молекул к постоянной Авогадро. Молярной массой M называется величина, равная отношению массы вещества m к количеству вещества

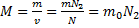

. Количество вещества можно найти как отношение числа молекул к постоянной Авогадро. Молярной массой M называется величина, равная отношению массы вещества m к количеству вещества  . Молярная масса выражается в килограммах на моль. Молярную массу можно выразить через массу молекулы m0:

. Молярная масса выражается в килограммах на моль. Молярную массу можно выразить через массу молекулы m0:  .

.

2. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.

В 1900 г. немецкий физик Макс Планк высказал гипотезу: свет излучается и поглощается отдельными порциями — квантами (или фотонами). Энергия каждого фотона определяется формулой Е = hν, где h — постоянная Планка, равная 6,63 • 10-34 Дж • с, ν — частота света. Гипотеза Планка объяснила многие явления: в частности, явление фотоэффекта, открытого в 1887 г. немецким ученым Генрихом Герцем и изученного экспериментально русским ученым А. Г. Столетовым.

Фотоэффект — это явление испускания электронов веществом под действием света.

В результате исследований были установлены три закона фотоэффекта.

1. Сила тока насыщения прямо пропорциональна интенсивности светового излучения, падающего на поверхность тела.

2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света и зависит от его интенсивности.

3. Если частота света меньше некоторой определенной для данного вещества минимальной частоты, то фотоэффект не происходит.

Теорию фотоэффекта создал немецкий ученый А. Эйнштейн в 1905 г. В основе теории Эйнштейна лежит понятие работы выхода электронов из металла и понятие о квантовом излучении света. По теории Эйнштейна фотоэффект имеет следующее объяснение: поглощая квант света, электрон приобретает энергию hv. При вылете из металла энергия каждого электрона уменьшается на определенную величину, которую называют работой выхода (Авых). Работа выхода — это работа, которую необходимо затратить, чтобы удалить электрон из металла. Максимальная энергия электронов после вылета (если нет других потерь) имеет вид: mv2/2 = hv — Авых, Это уравнение носит название уравнения Эйнштейна.

Если hν < Авых то фотоэффект не происходит. Значит, красная граница фотоэффекта равна νmin = Авых/h

Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами. Простейшим таким прибором является вакуумный фотоэлемент. Недостатками такого фотоэлемента являются: слабый ток, малая чувствительность к длинноволновому излучению, сложность в изготовлении, невозможность использования в цепях переменного тока. Применяется в фотометрии для измерения силы света, яркости, освещенности, в кино для воспроизведения звука, в фототелеграфах и фототелефонах, в управлении производственными процессами.

Существуют полупроводниковые фотоэлементы, в которых под действием света происходит изменение концентрации носителей тока. Они используются при автоматическом управлении электрическими цепями (например, в турникетах метро), в цепях переменного тока, в качестве невозобновляемых источников тока в часах, микрокалькуляторах, проходят испытания первые солнечные автомобили, используются в солнечных батареях на искусственных спутниках Земли, межпланетных и орбитальных автоматических станциях.

С явлением фотоэффекта связаны фотохимические процессы, протекающие под действием света в фотографических материалах.

2015-07-14

2015-07-14 618

618