| Показатель | Пригодные | Ограниченно пригодные | Непригодные | |||

| жилые | производственные | жилые | производственные | жилые | производственные | |

| Уклон рельефа, % | 0,5...10 | 0,5...3 | 0,3...0,5; 10...20 | 0,3...0,5; 3...5 | До 0, 3 Свыше 20 | До 0,3 Свыше 5 |

| Глубина залегания грунтовых вод, м | Ниже 1,5 | 0,5...1,5 | Выше 0,5 | |||

| Несущая способность грунтов, кг/см2 | От 1,5 | 1,0...1,5 | До 1 | |||

| Овраги глубиной, м | До 3 | Без оврагов | 3...5 | До 3 | 5...10 | 3...5 |

| Затопляемость, частота | Один раз в 100 лет | Один раз в 25 лет | Чаще одного раза в 25 лет | |||

| Засоленность почв | Незасоленные | Слабозасоленные | Солонцы | |||

| Климат | Ограничений нет |

Для человечества в целом земельные и природные ресурсы представляют огромную и невосполнимую ценность. А для строительства необходимы большие территории. В этой связи строительные нормы и правила вводят определенную регламентацию по использованию земельных ресурсов для нужд строительства.

Такая регламентация может быть названа искусственными ограничениями для размещения строительства. К ним относятся следующие:

для строительства новых и развития существующих поселений территорию предусматривают на землях, непригодных для сельскохозяйственного производства. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения для строительства допускается в исключительных случаях только в установленном законом порядке при обязательном условии возмещения застройщиком всех убытков и потерь, с этим связанных. Перечень земель, на которых запрещается строительство, устанавливают местные административные

органы;

размещение зданий, сооружений и коммуникаций на участках, под которыми в недрах залегают полезные ископаемые, а также на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон) не допускается;

изъятие под застройку земель Гослесфонда допускается в исключительных случаях только в установленном законом порядке. В этом случае застраивают участки, не покрытые лесом, или занятые кустарниками и малоценными насаждениями;

вокруг поселений необходимо создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. Ширина защитных полос для сельских поселений — не менее 50 м;

размещение зданий и сооружений на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных фабрик; оползней, селевых потоков, снежных лавин; возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин и дамб, в сейсмических районах и зонах, непосредственно примыкающих к активным разломам, в охранных зонах магистральных продуктопроводов не допускается.

Результаты анализа территории с использованием перечисленных выше условий накладывают на топографический план, который таким образом превращают в опорный план.

Итак, последовательность составления опорного плана может быть представлена в следующем виде:

на топографической съемке, полученной от изыскателей, отмечают участки, неблагоприятные для строительства. К ним относят территории с уклонами менее 0,5 и более 8 %; овраги, промоины, тальвеги; территории вдоль водоемов, где грунтовые воды залегают ближе 1,5 м от поверхности земли (по горизонталям); участки засоленных почв; территории с расчетным сопротивлением грунтов менее 2 кг/см2;

показывают санитарно-защитные зоны вдоль существующих дорог в зависимости от категории последних;

отмечают все существующие въезды в поселок и выезды из него и их направления;

показывают памятники истории, культуры и т. д.; определяют опорный фонд жилых, общественных и производственных зданий, к которому относятся здания, имеющие физический износ основных строительных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и кровли) менее 80 %.

При разработке опорного плана наряду с использованием названных ограничений (как правило, большинство из них учитывают в процессе выбора и обследования участка для перспективного строительства, а при разработке опорного плана еще раз контролируют) изучают архитектуру и ландшафт местности, при котором выявляют основные видовые точки, определяют благоприятные в эстетическом отношении сочетания зеленых насаждений, открытых и водных пространств. Такое изучение необходимо в целях достижения в дальнейшем при проектировании органичного сочетания природных особенностей местности и планировки. Работу над составлением опорного плана можно считать (до определенной степени) комплексной градостроительной оценкой территории.

3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО МЕСТА

3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО МЕСТА

Быт, отдых и труд жителей сельского населенного места — главные составляющие функционального содержания его жизнедеятельности. Каждую из названных функций осуществляют на обособленной территории населения, называемой функциональной зоной. Дифференциацию территории населенного места по характеру использования называют функциональным зонированием.

Функциональную зону можно размещать компактно в одном месте или рассредоточить на нескольких участках. Для сельского населенного места характерно наличие двух основных функциональных зон: жилой, или селитебной, и производственной.

В селитебной зоне происходят бытовые процессы и повседневный отдых населения. Поэтому в ней не размещают производства, выделяющие вредные вещества, запахи, создающие шум, потоки техники (сельскохозяйственных машин и механизмов) и другие причины неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки для жителей. В то же время чисто жилая застройка в данной зоне не будет создавать полноценной социальной жизни. Для этого необходимо включение в нее учреждений и предприятий общественного назначения, мест приложения труда непроизводственного характера. Следовательно, селитебная зона предназначена для размещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон (рис. 5).

В свою очередь, производственные предприятия сельскохозяйственного назначения — фермы, комплексы, дворы, как большой, так и малой мощности, выделяющие вредные вещества в виде неприятных запахов, пыли, шумов, копоти, необходимо размещать обособленно от остальной застройки, создавая самостоятельную производственную зону. То есть производственная зона предназначена для размещения объектов производственного назначения. Производственная зона должна иметь удобные связи с жилой зоной и подъездными путям. Как правило, разделять ее на обособленные участки автомобильными дорогами общей сети нельзя.

В зависимости от размера производственной зоны, размещаемых в ней производств и их объемов, количеств выделяемых ими вредных веществ между ней и селитебной зоной организуют санитарно-защитную зону. Такие зоны создают также между селитебной зоной и автомагистралями, служащими подъездными путями к населенному месту и его основным зонам: жилой и производственной. Следовательно, санитарно-защитную зону

создают для улучшения санитарного режима сельского населенного места: частичного задержания вредных веществ со стороны производственной зоны, пыли и выхлопных газов со стороны автомагистрали.

В зависимости от размера населенного места, его конфигурации, производственного направления хозяйства, расположения в системе расселения, природных и других условий могут быть образованы также зоны коммунально-складская и внешнего транспорта.

В коммунально-складской зоне в этом случае размещают гаражи, склады, баню, прачечную и другие объекты коммунального назначения, и она должна быть удобно связана с внешними транспортными магистралями.

Зону внешнего транспорта создают в случаях расположения населенного места при железнодорожной станции, пристани, автостанции и т. п.

В сельском населенном месте можно выделить особые функциональные зоны: общественный центр и зону отдыха.

Размещение общественных центров. Общественный центр — часть селитебной зоны, где сосредоточены главные функции административной, культурной жизни и бытового обслуживания жителей поселения. Функции общественного центра аналогичны

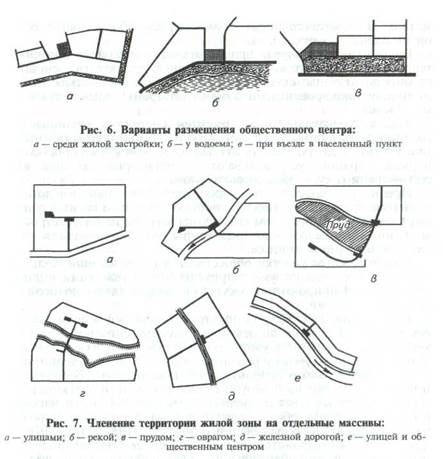

функциям поселения: быт, куда относят жилые дома, торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание; отдых — развлечения, культура, спорт; труд — управление, образование. Поэтому здесь сосредоточены главные общественные здания сельского населенного пункта: культурно-просветительные, торговые, питания, административные и др. Эти здания можно размещать по периметру площади общественного центра, или на главной улице, или используя островное расположение. Поскольку общественный центр помимо функциональной нагрузки несет еще и эстетическую, так как образующие его общественные здания своим архитектурным обликом выделяют из жилой застройки, то он одновременно является центром архитектурно-планировочной композиции селитебной зоны. Поэтому размещение общественного центра тщательно продумывают, учитывая при этом связи как внутри проектируемого поселения, так и с другими населенными местами, расположенными в общей с проектируемым в системе расселения (рис. 6).

В каждом сельском населенном месте создают, как правило, один общественный центр. Однако при значительных размерах поселения, сложной конфигурации его, особенностях сложившейся ситуации возникает необходимость в создании локальных центров (подцентров) (рис. 7).

Размещение зеленых насаждений. В населенном месте зеленые насаждения служат для организации отдыха и спорта, улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, совершенствования эстетической выразительности населенного места. К зеленым насаждениям в границах сельского населенного места относят парки (нередко включающие плоскостные спортивные сооружения), скверы, бульвары, сады жилых групп, зеленые насаждения участков общественных зданий: клубов, школ, детских садов, озеленение улиц. Особое значение отводят паркам — основному месту отдыха для жителей поселения. Поэтому их размещают вблизи жилых территорий в наиболее живописных местах.

Уличная сеть и площади. Улицы и площади населенного места представляют собой важнейшую систему его, поскольку они объединяют населенное место. Главная цель уличной сети — создание системы коммуникаций, обеспечивающих на территории поселения выполнение жизненных функций населения. Другая, не менее важная цель, — визуально связать в пространстве архитектурные ансамбли, планировочные комплексы и элементы в единую архитектурно-планировочную композицию. Следовательно, улицы и площади составляют основу архитектурно-планировочной композиции населенного места.

В сельском населенном месте уличная сеть должна представлять единую систему путей сообщения, иметь по возможности простое начертание и обеспечивать наиболее удобные и короткие связи внутри селитебной зоны между отдельными жилыми образованиями ее с производственной и внешними дорогами и т. д.

Строительное зонирование. Если жилую территорию населенного места застраивают домами разных типов, этажности и из различных строительных материалов, то целесообразно выполнять строительное зонирование жилой территории. Выделение при застройке жилой территории населенного места в соответствии с типами и этажностью жилых домов и строительными материалами, из которых они возведены, отдельных зон называют строительным зонированием. Такое зонирование вносит определенный порядок в регулирование жилой застройки. В этом случае эффективно используют территорию населенного места, а

затраты на благоустройство и инженерное оборудование будут оптимальны (см. рис. 5).

В самом общем случае при размещении жилой застройки на территории сельского населенного места выделяют три основные строительные зоны: секционной застройки в два—четыре этажа; застройки блокированными домами, застройки индивидуальными домами.

Задача строительного зонирования состоит в установлении границы между строительными зонами и организации примыкания их друг к другу. Решать эту задачу можно двумя способами: первый — границу устанавливают по территории квартала, второй — граница совпадает с осью улицы.

При первом способе обе стороны улицы застраивают домами одинаковых типа и этажности, добиваясь большей архитектурной выразительности, при этом снижаются затраты на благоустройство и инженерное оборудование улицы, создаются возможности для лучшей организации ее.

В случае, когда участки общественного пользования секционной застройки соседствуют с приусадебными участками индивидуальной и блокированной застройки, их разделяют полосой зеленых насаждений.

При втором способе границу строительной зоны совмещают с осью улицы. При этом до некоторой степени снижается архитектурная выразительность улицы по причине застройки ее различными по архитектурному решению, высоте и объему зданиями.

Для эффективного использования инженерного оборудования и снижения затрат на благоустройство рекомендуют секционные многоквартирные дома размещать в центральной части населенного места, вблизи общественного центра, а иногда и включать их в композицию общественного центра. Индивидуальные же дома, для благоустройства которых используют автономные системы инженерного оборудования, целесообразно размещать на периферии жилой зоны.

Строительное зонирование не является строго обязательным во всех без исключения случаях. При соответствующих условиях в кварталах жилой застройки можно предусматривать и смешанную застройку.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО МЕСТА

В планировочной организации территории населенного места участвуют улицы, площади, кварталы, приусадебные участки, жилые и общественные здания, производственные и хозяйственные постройки, зеленые насаждения и другие элементы благоустройства, а также различные инженерные сооружения. Все они представляют собой основные элементы плана населенного места. При этом отдельные участки, здания и сооружения, зеленые насаждения и различные более мелкие элементы населенного места располагают или в пределах кварталов, или в пределах улиц и площадей в соответствии с их размещением.

При взаимном размещении функциональных зон и основных элементов плана населенного места решают главную задачу, обеспечивающую нормативные условия для быта, отдыха и труда его жителей: размещение селитебной и производственных зон, зоны общественного центра, зоны отдыха, других элементов плана должно быть согласованным; и между ними обеспечены удобные и кратчайшие связи.

Условия взаимного размещения основных частей и элементов сельского населенного места. Взаимное размещение основных функциональных зон поселения осуществляют в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими, строительными нормами и правилами. В них предусматривают требования — санитарно-гигиенические, экономические, строительно-технические, архитектурно-планировочные, экологические — обязательные при проектировании и строительстве на селе.

Санитарно-гигиеническими требованиями предусмотрено при размещении жилой и производственной зон отдавать под застройку жилыми домами территории, наиболее благоприятные с точки зрения здоровья людей. При этом для предохранения жилой зоны от загрязнений со стороны производственной зоны первая должна находиться с наветренной стороны по отношению к производственной, выше последней по рельефу местности и по течению реки. В этом случае обеспечивается защита жилых образований от нежелательных запахов, стоков вод после таяния снегов и дождей от производственных зон. При размещении производственной зоны выше жилой по рельефу по границе первой из них необходимо устройство отводной канавы нагорного типа для сбора и отвода в сторону от жилых образований загрязненных вод поверхностного стока.

Различные предприятия сельскохозяйственного и другого производства имеют неодинаковую степень вредности (класс вредности). Поэтому помимо перечисленных выше правил жилую и селитебную зоны необходимо размещать на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от класса вредности производственного предприятия. Такое расстояние называют санитарным разрывом (табл. 9).

Как правило, этот разрыв является санитарно-защитной зоной, поэтому эту территорию озеленяют, высаживая полосы зеленых насаждений (низко- и высокорослых) шириной 20...30 м, а между ними высевают многолетние травы шириной 20...25 м.

Насаждения санитарно-защитной зоны могут быть и плодово-ягодными, а травы заменены на кормовые культуры. В этой

же зоне в целях рационального использования земель можно размещать здания учреждений коммунального обслуживания (баню, прачечную, пожарное депо, гаражи для индивидуальных автомобилей, теплицы, парниковое хозяйство, огороды, питомники и др.).

Экономические требования обеспечивают короткие и удобные связи между зонами и их отдельными элементами, с сельскохозяйственными угодьями, возможность дальнейшего расширения населенного пункта, целесообразное и экономное использование земли, удобные границы с примыкающими полями, учет существующих зданий и сооружений и их сохранение.

2015-07-14

2015-07-14 2159

2159