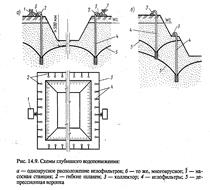

подземными водами осуществляется с помощью водопонижения, устройства противофильтрационных завес или комбинации этих методов. Водопонижение осуществляется с помощью открытого водоотлива или глубинного водопонижения. Для устройства противофильтрационных завес прибегают к естественному или искусственному замораживанию или битумизации грунта вокруг котлована. Противофильтрационной завесой может служить и шпунт, забитый до водоупора. Открытый водоотлив и глубинное водопонижение. Наиболее простым способом является открытый водоотлив, при котором воду откачивают насосами непосредственно из котлована. Для организации открытого водоотлива на дне котлована устраивают систему водосборных канавок глубиной 0,3...0,6 м, по которым воду отводят в приямки (зумпфы) глубиной 0,5...0,7 м, откуда она систематически откачивается насосом. При откачке надо следить, чтобы зумпфы не переполнялись и вода не покрывала дна котлована, так как это может привести к ухудшению свойств грунтов в основании. В принципе применение открытого водоотлива не имеет ограничений в зависимости от видов грунта и их фильтрационных свойств, но в мелкозернистых грунтах его применение может привести к оплыванию откосов котлована и разрыхлению грунта основания. Чтобы избежать этих нежелательных последствий открытой откачки воды, откосы котлованов приходится пригружать песчано-гравийной смесью, а канавки выкладывать щебнем или гравием, что значительно усложняет и удорожает строительство. Поэтому на практике открытый водоотлив применяют при вскрытии котлованов только в скальных, обломочных и гравийно-галечных грунтах, а в случае мелкозернистых грунтов — глубинный водоотлив, который исключает просачивание подземных вод через откосы и дно котлована. Глубинный водоотлив заключается в искусственном понижении уровня подземных вод в районе котлована. Водопонижающие работы выполняются чаще всего с помощью иглофильтров. В тех случаях, когда погружение иглофильтров невозможно или приток воды велик, например если вблизи имеется водоем, водопонижение осуществляется откачкой воды из трубчатых колодцев, оборудованных глубинными насосами. ^ Иглофильтр представляет собой стальную трубу диаметром 50 мм, собранную из отдельных звеньев. Нижнее звено на конце оборудовано специальным фильтрующим устройством, через которое производятся всасывание и откачка воды. Фильтрующее устройство не пропускает даже мельчайшие частицы грунта, что обеспечивает водопонижение без нарушения структуры грунтов в районе котлована. Так как при глубинном водопонижении вода откачивается из зоны, расположенной ниже дна котлована, то возникающее при движении воды гидродинамическое давление способствует уплотнению грунтов, а следовательно, улучшению их строительных свойств.Для осуществления водопонижения иглофильтры располагают по периметру будущего котлована, погружая их на 3...7 м ниже его дна. В результате откачки уровень воды вокруг иглофильтров понижается, образуя депрессионную воронку. При расположении иглофильтров с шагом 0,75...1,5 м депрессионные воронки соединяются и уровень подземных вод становится ниже дна котлована, как это показано на рис. 14.9, а, в результате чего земляные работы и устройство фундаментов ведутся насухо. Иглофильтры погружают в грунт под действием собственного веса благодаря интенсивному подмыву водой или в специально пробуренные скважины.

|

|

|

|

|

|

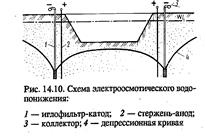

Отдельные иглофильтры водопонижающей установки соединяют с коллектором из труб диаметром 100...200 мм гибкими шлангами  .Коллектор, в свою очередь, соединяется с одной или несколькими насосными установками. В зависимости от фильтрационных свойств грунтов и необходимой глубины водопонижения применяют различные типы иглофильтровых установок. Легкие иглофильтровые установки (ЛИУ) служат для понижения уровня подземных вод на глубину 4...5 м в песчаных отложениях. При необходимости понижения подземных вод на большую глубину иглофильтры располагают в несколько ярусов (рис. 14.9, 6) или применяют специальные эжекторные иглофильтры (водоструйные насосы, создающие большое разрежение около фильтрующего элемента, что способствует увеличению всасывания), позволяющие при их однорядном расположении понизить уровень подземных вод на глубину до 25 м. ЛИУ отличаются мобильностью, возможностью быстрого погружения иглофильтров в грунт в собранном виде, простотой и надежностью эксплуатации. Их применение наиболее эффективно в крупных, средних и мелких песках. Эжекторные иглофильтры, как более мощные, применяют в пылеватых песках и супесях с коэффициентом фильтрации более 0,1 м/сут.При осуществлении водопонижения в грунтах, имеющих коэффициент фильтрации меньше 0,1 м/сут, используют специальные методы водопонижения — вакуумирование и электроосушение. При применении вакуумного метода в скважинах и на наружноповерхности фильтров создается и непрерывно поддерживается вакуум. Этот метод, требующий повышенных затрат электроэнергии, используют при осушении мелкозернистых грунтов (пылеватые и илистые пески, супеси, легкие суглинки, илы, лессы) с коэффициентом фильтрации не ниже 0,01 м/сут при требуемом понижении уровня подземных вод до 20 м. Вакуумные скважины отличаются от открытых водопонизительных скважин тем, что их устья герметизируются и из них откачиваются вода и воздух. Электроосушение (электроосмотическое водопонижение) применяют в глинистых грунтах с низкой водоотдачей. Способ электроосушения основан на свойстве передвижения воды в глинистых грунтах под действием постоянного тока (эЛектроосмос). Для электроосушения по периметру котлована вдоль его бровки забивают стальные стержни из арматуры или труб. Затем на расстоянии 1,5...2 м от бровки котлована погружают иглофильтры, располагая их в шахматном порядке относительно стержней (рис. 14.10). Стержни подключают к положительному, полюсу источника постоянного. тока с напряжением 30...60 В, а иглофильтры (через коллектор) — к отрицательному. Под воздействием пропускаемого тока, перемещаясь от анода к катоду, грунтовая вода поступает в иглофильтр и откачивается всасывающим насосом. Практика показала, что на 1 м3 осушенного грунта расходуется от 5 до 40 кВт • ч электроэнергии. Применение электроосушения требует соблюдения соответствующих правил техники безопасности.

.Коллектор, в свою очередь, соединяется с одной или несколькими насосными установками. В зависимости от фильтрационных свойств грунтов и необходимой глубины водопонижения применяют различные типы иглофильтровых установок. Легкие иглофильтровые установки (ЛИУ) служат для понижения уровня подземных вод на глубину 4...5 м в песчаных отложениях. При необходимости понижения подземных вод на большую глубину иглофильтры располагают в несколько ярусов (рис. 14.9, 6) или применяют специальные эжекторные иглофильтры (водоструйные насосы, создающие большое разрежение около фильтрующего элемента, что способствует увеличению всасывания), позволяющие при их однорядном расположении понизить уровень подземных вод на глубину до 25 м. ЛИУ отличаются мобильностью, возможностью быстрого погружения иглофильтров в грунт в собранном виде, простотой и надежностью эксплуатации. Их применение наиболее эффективно в крупных, средних и мелких песках. Эжекторные иглофильтры, как более мощные, применяют в пылеватых песках и супесях с коэффициентом фильтрации более 0,1 м/сут.При осуществлении водопонижения в грунтах, имеющих коэффициент фильтрации меньше 0,1 м/сут, используют специальные методы водопонижения — вакуумирование и электроосушение. При применении вакуумного метода в скважинах и на наружноповерхности фильтров создается и непрерывно поддерживается вакуум. Этот метод, требующий повышенных затрат электроэнергии, используют при осушении мелкозернистых грунтов (пылеватые и илистые пески, супеси, легкие суглинки, илы, лессы) с коэффициентом фильтрации не ниже 0,01 м/сут при требуемом понижении уровня подземных вод до 20 м. Вакуумные скважины отличаются от открытых водопонизительных скважин тем, что их устья герметизируются и из них откачиваются вода и воздух. Электроосушение (электроосмотическое водопонижение) применяют в глинистых грунтах с низкой водоотдачей. Способ электроосушения основан на свойстве передвижения воды в глинистых грунтах под действием постоянного тока (эЛектроосмос). Для электроосушения по периметру котлована вдоль его бровки забивают стальные стержни из арматуры или труб. Затем на расстоянии 1,5...2 м от бровки котлована погружают иглофильтры, располагая их в шахматном порядке относительно стержней (рис. 14.10). Стержни подключают к положительному, полюсу источника постоянного. тока с напряжением 30...60 В, а иглофильтры (через коллектор) — к отрицательному. Под воздействием пропускаемого тока, перемещаясь от анода к катоду, грунтовая вода поступает в иглофильтр и откачивается всасывающим насосом. Практика показала, что на 1 м3 осушенного грунта расходуется от 5 до 40 кВт • ч электроэнергии. Применение электроосушения требует соблюдения соответствующих правил техники безопасности.

|

|

|

Замораживание, битумизация.

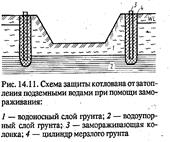

При защите котлованов от подтопления методом замораживания используется свойство влажных грунтов переходить в твердое состояние при замерзании. Замораживание может быть естественным и искусственным.При естественном замор аживании котлован вскрывают до уровня подземных вод в период до наступления морозов. С наступлением холодов грунту дают возможность промерзнуть на глубину 20...30 см, после чего снимают верхний слой, оставляя нетронутыми 10...15 см мерзлого грунта. По мере промерзания грунта эту операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнута проектная отметка котлована. Поскольку при этом промерзают и откосы  котлована, то в результате он оказывается защищенным со всех сторон слоем мерзлого грунта. Очевидно, что такой способ осуществим только в районах, характеризуемых продолжительными зимами со значительными отрицательными температурами.Искусственное замораживание применяют при разработке значительных по объему котлованов в водонасыщенном грунте. Способ заключается в создании по периметру котлована стенки из мерзлого грунта (льдогрунтовая стенка), заглубленной на 2...3 м в водоупор (рис. 14.11). Грунт замораживают, погружая в него трубы, по которым циркулирует охлаждающий раствор (чаще аммиак, реже жидкий азот), понижающий температуру окружающего грунта до —15...—20° С. Вокруг труб, погруженных с шагом 0,9... 1,5 м, образуются цилиндры мерзлого грунта, которые, смыкаясь между собой, образуют сплошную защитную стенку. Толщина стенки замороженного грунта зависит от ее назначения: если она служит только для защиты котлована от притока подземных вод, то достаточно иметь толщину 10...15 см, если же она является и ограждением котлована, то ее толщина устанавливается расчетом на прочность.,Работы по замораживанию грунта проводятся в два этапа. На первом этапе, называемом активным замораживанием, грунт замораживают, а на втором этапе, называемом пассивным замораживанием, грунт поддерживают в замороженном состоянии в течение всего периода производства работ в котловане. Как показала практика, период активного замораживания занимает 40...70 сут. Защита котлованов от подтопления методом замораживания имеет тот недостаток, что при его применении в пылевато-глинис- тых грунтах наблюдается морозное пучение, т. е. увеличение объема, которое сопровождается подъемом поверхности грунта с сооружениями, находящимися в зоне его влияния. Еще более неблагоприятные последствия замораживания грунта наблюдаются в процессе его оттаивания, поскольку в грунте, подверженном пучению, развиваются просадочные свойства, сжимаемость такого грунта повышается, а сопротивление сдвигу уменьшается. По этой причине следует избегать промерзания грунта ниже подошвы возводимых фундаментов и около фундаментов существующих сооружений.В скальных трещиноватых породах с большим притоком воды через дно котлована иногда прибегают к устройству водонепроницаемых экранов, нагнетая в породу разогретый до жидкого состояния битум. Битум подается насосом в инъекторы, расположенные

котлована, то в результате он оказывается защищенным со всех сторон слоем мерзлого грунта. Очевидно, что такой способ осуществим только в районах, характеризуемых продолжительными зимами со значительными отрицательными температурами.Искусственное замораживание применяют при разработке значительных по объему котлованов в водонасыщенном грунте. Способ заключается в создании по периметру котлована стенки из мерзлого грунта (льдогрунтовая стенка), заглубленной на 2...3 м в водоупор (рис. 14.11). Грунт замораживают, погружая в него трубы, по которым циркулирует охлаждающий раствор (чаще аммиак, реже жидкий азот), понижающий температуру окружающего грунта до —15...—20° С. Вокруг труб, погруженных с шагом 0,9... 1,5 м, образуются цилиндры мерзлого грунта, которые, смыкаясь между собой, образуют сплошную защитную стенку. Толщина стенки замороженного грунта зависит от ее назначения: если она служит только для защиты котлована от притока подземных вод, то достаточно иметь толщину 10...15 см, если же она является и ограждением котлована, то ее толщина устанавливается расчетом на прочность.,Работы по замораживанию грунта проводятся в два этапа. На первом этапе, называемом активным замораживанием, грунт замораживают, а на втором этапе, называемом пассивным замораживанием, грунт поддерживают в замороженном состоянии в течение всего периода производства работ в котловане. Как показала практика, период активного замораживания занимает 40...70 сут. Защита котлованов от подтопления методом замораживания имеет тот недостаток, что при его применении в пылевато-глинис- тых грунтах наблюдается морозное пучение, т. е. увеличение объема, которое сопровождается подъемом поверхности грунта с сооружениями, находящимися в зоне его влияния. Еще более неблагоприятные последствия замораживания грунта наблюдаются в процессе его оттаивания, поскольку в грунте, подверженном пучению, развиваются просадочные свойства, сжимаемость такого грунта повышается, а сопротивление сдвигу уменьшается. По этой причине следует избегать промерзания грунта ниже подошвы возводимых фундаментов и около фундаментов существующих сооружений.В скальных трещиноватых породах с большим притоком воды через дно котлована иногда прибегают к устройству водонепроницаемых экранов, нагнетая в породу разогретый до жидкого состояния битум. Битум подается насосом в инъекторы, расположенные  в скважинах диаметром 100 мм, пробуренных в породе ниже дна котлована. Инъекторы представляют собой толстостенные трубки диаметром 40...50 мм, имеющие в пределах трещиноватой породы отверстия, через которые жидк ий битум поступает в трещины и, остывая, заполняет их. Расстояние между инъекторами обычно принимают равным 0,75...1,0 м и уточняют пробной битумизацией.Наряду с битумом для заполнения трещин в скальных породах можно использовать цементный раствор или синтетические смолы. Нагнетание в грунт материала с целью устранения его водопроницаемости называется тампонажем/

в скважинах диаметром 100 мм, пробуренных в породе ниже дна котлована. Инъекторы представляют собой толстостенные трубки диаметром 40...50 мм, имеющие в пределах трещиноватой породы отверстия, через которые жидк ий битум поступает в трещины и, остывая, заполняет их. Расстояние между инъекторами обычно принимают равным 0,75...1,0 м и уточняют пробной битумизацией.Наряду с битумом для заполнения трещин в скальных породах можно использовать цементный раствор или синтетические смолы. Нагнетание в грунт материала с целью устранения его водопроницаемости называется тампонажем/

|

|

|

2015-08-21

2015-08-21 3020

3020