[Годы моей юности связаны со временем усиления реакции и антисемитизма и началом расцвета еврейского национального движения. Среди одесского студенчества умножались революционные кружки, и революционные идеи стали проникать даже в самые отсталые круги общества. В кругах моих сверстников сначала робко рассказывали о подвигах революционеров, а затем появились и сторонники революционной борьбы. С другой стороны, мой старший брат и большинство моих товарищей, среди них известный впоследствии писатель и ученый, а затем профессор Иерусалимского университета Иосиф Клаузнер и с успехом дебютировавший в то время поэт Саул Черниховский, тогда еще ученик Одесского коммерческого училища, стали горячими адептами еврейского национального движения. Прошло еще некоторое время, и я сам стал горячим и активным участником сионистского движения. Организовал студенческие сионистские кружки в Мюнхене, Карлсруэ и Цюрихе.

Революцию 1905 года я пережил за границей и там же пережил, вернее, переживал Кишиневский погром[1] и ряд погромов, последовавших за октябрем 1905 года[2].

К тому времени я поколебался в своей вере в сионизм.

Вернувшись в 1906 году в Россию, я сблизился со многими видными деятелями еврейской общественной и литературной жизни, а с некоторыми из них находился в близких дружеских отношениях...]

Приехав впервые в Петербург в конце лета 1906 года, я не имел случая встретиться с Дубновым, который тогда же переселился из Вильно в Петербург. Когда же я месяца через два был в Одессе, брат мой Моисей и его друг Равницкий выговаривали мне за то, что я в Петербурге не зашел к Дубнову. Равницкий тогда же написал Дубнову обо мне, рекомендуя меня ему. Вернувшись из Одессы, я через несколько дней заехал к Дубнову. Он жил тогда на Подьяческой и занимал небольшую квартиру во дворе. Принял он меня очень радушно, и между нами скоро завязались дружеские отношения.

Дубнов был одним из весьма редких в то время еврейских писателей, которые жили исключительно на свой литературный заработок. Большинство искало средства к существованию в других занятиях. Ахад-Гаам происходил из богатой семьи, был владельцем завода, и лишь после неудачи в своей промышленной деятельности он короткое время жил литературной работой, сперва как главный редактор и руководитель издательства «Ахиасаф»[3] а затем как редактор журнала «Гашилоах»[4]. Но вскоре эту работу, которой он тяготился, которая не дала ему ни материального, ни морального удовлетворения, он бросил и поступил на службу к чаеторговцу Высоцкому. Лилиенблюм был служащим одесского еврейского погребального общества, Менделе Мойхер Сфорим – заведующим одесской Талмуд-Торой[5], Шолом-Алейхем – биржевым дельцом. Были среди еврейских писателей и банковские служащие, и учителя, и казенные раввины[6], но писателей-профессионалов почти не было – Дубнов одним из первых отдался всецело своей литературно-научной работе. Он жил уединенно, размеренно, жизнью Privat-gelehrter’a*. Вставал рано, завтракал, гулял после завтрака сорок пять минут, работал после прогулки определенное количество часов, прогуливался после этого полчаса, обедал, отдыхал после обеда полтора часа, затем принимал посетителей от пяти до шести и вновь работал до ужина. Вечером читал газеты и журналы, редко принимал друзей или участвовал в заседаниях. Перед сном проделывал обязательный «моцион», то есть вновь прогуливался перед домом полчаса. За весьма небольшими исключениями, редко кто тогда умел у нас так организовать свою жизнь, как это делал европейский ученый или писатель. Такая размеренная жизнь Дубнова вызывала у многих насмешки, а у некоторых даже раздражение, как и то, что он только в редких случаях принимал участие в собраниях и заседаниях, и то, что его нельзя было уговорить поставить у себя телефон из боязни, что телефонные звонки могут отвлечь его от работы. Все это ставилось ему в упрек. Обвиняли его в том, что он якобы сухой, малообщительный и не общественный человек.

Между тем объяснялось это отнюдь не тем, что он не любил общества друзей или его не интересовала общественная жизнь. Он был сердечным и внимательным другом, радушным и гостеприимным хозяином; он горячо относился к общественной и политической деятельности, ценил и высоко ставил честных общественных и политических деятелей. Но Дубнов был человеком целеустремленным и долгом всей своей жизни считал работу над еврейской историей, которой посвятил себя. Каждый час, не отданный этой основной его работе, он считал потерянным. Он не считал себя вправе жертвовать своей литературно-научной деятельностью ради активной общественно-политической работы, которую другие могли, по его мнению, выполнять лучше его. В редких случаях, когда он в ущерб своей научной работе принимал участие в общественных делах, он при первой же возможности отдалялся от этой работы и возвращался к своему письменному столу, к своим занятиям, предоставляя другим – по его мнению, «людям дела» – заниматься практической работой.

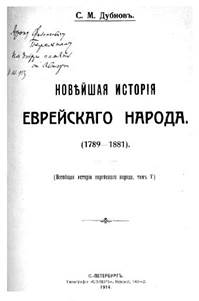

В мою задачу не входит оценка Дубнова, как ученого. Пускай это делают компетентные люди. Хочу по этому поводу сказать только несколько слов. Противники его и даже некоторые его друзья указывали на то, что, кроме его «Истории хасидизма»[7], у него почти не было оригинальных научно-исследовательских работ. Но, если даже они и были правы, то и тогда они недооценивали особую роль Дубнова в историографии русского еврейства. И до него, и в его время было много отдельных весьма значительных исследований, с научной точки зрения не менее ценных, чем работы Дубнова, но значение Дубнова велико как пионера-собирателя и пропагандиста русско-еврейской истории. В этом отношении Дубнов не имеет себе равных. Отдельные исследования Цунца и Гейгера в научном отношении превосходят работы Греца, но тем не менее ни один из них не сыграл той роли в еврейской историографии, какую сыграл Грец. Гейдеман, в своих воспоминаниях о Греце, рассказывает характерный для оценки труда Греца анекдот: «Перед появлением в печати первого тома истории Греца, И.М. Закс, знакомя Греца с Цунцем, представил его: «Доктор Грец, автор истории евреев. – Опять история? – с улыбкой спросил Цунц. – Наконец история!» – ответил Закс».

В русско-еврейской жизни «История» Дубнова сыграла ту же роль что «История» Карамзина в жизни русского общества XIX века. «История» Дубнова имеет много дефектов, «История» Карамзина полна ими – но и Карамзин, и Дубнов сыграли незабываемую роль, каждый в истории своего народа. Дубнов был первым значительным историографом русского еврейства, обратившим внимание своих современников на славное прошлое еврейства, как Карамзин обратил внимание русских образованных людей своего времени на их национальное прошлое. Дубнов считал, что историк должен быть не только исследователем, но и архитектором, который умеет использовать материал, собранный другими исследователями, для создания по своему плану здания истории.

Глубочайшее уважение, даже у противников, вызывала строгая принципиальность Дубнова. Я имел возможность около пятнадцати лет близко присматриваться к его личной жизни. И могу сказать, что очень редко у кого частная, общественная и профессиональная жизнь так гармонировали между собой, как у Дубнова. Между этими тремя сторонами его жизни у него никогда не было расхождения. Он в частной, как и в общественной, жизни был противником оппортунизма. От своих принципиальных установок он не отступал, чего бы это ему не стоило. Сколько, например, надо было иметь мужества, чтобы в начале восьмидесятых годов прошлого века, наперекор всему окружавшему его обществу, жить с женой вне официального брака, потому только, что, не будучи религиозным, он не желал оформлять свой брак у раввина. Дубнов начал свою литературно-научную карьеру убежденным ассимилятором, ярым противником еврейского национализма. По мере углубления в исторические работы он отходил от ассимиляторской точки зрения и стал горячим националистом. И тогда он без всяких колебаний стал выступать – не только в литературе, но и на собраниях – за свою новую концепцию, повел борьбу против Общества распространения просвещения между евреями в России[8], руководители которого придерживались, по его мнению, старых, ассимиляторских взглядов. И он делал это, несмотря на то, что в то время был в материальной зависимости от этого Общества и его руководителей. Когда его противники напомнили ему о его борьбе за ассимиляцию, он ответил строфой Виктора Гюго, отвечавшего на упрек в измене роялизму: «История явилась мне – и я постиг законы поколений...»[9]. «Вся моя прошлая литературная деятельность, – писал Дубнов – кажется, дает мне право сказать, что «история явилась мне» и указала верный путь...»[10].

Материальные интересы Дубнова никогда, ни в малейшей степени не могли повлиять на его принципиальные установки. В 1906-1908 годах он жил в Петербурге, главным образом, на «ренту», которую давал ему его учебник[11] и которая составляла не более ста рублей в месяц. Ида Ефимовна, жена его, умудрялась на эти деньги вести скромную, но безбедную жизнь. Когда началась работа по составлению Еврейской энциклопедии[12], Дубнов был приглашен главным редактором с окладом в шесть тысяч рублей в год. Но вскоре Дубнов разошелся с издателем в вопросах о сроках выпуска энциклопедии: издатель настаивал, чтобы тома энциклопедии выпускались каждые три месяца – чтобы намеченные шестнадцать томов были выпущены в четыре года. Дубнов считал, что такой малый срок при малоквалифицированном составе редакции невыгодно отразится на научной энциклопедии. Он предлагал сократить редакционные расходы, в том числе и его гонорар, и за этот счет удлинить срок издания. Издатель настаивал на своем, члены редакции, большинство которых вообще не удовлетворяло Дубнова, не поддержали его, и он, не колеблясь, оставил работу, которая при его скромном образе жизни, могла бы не только прокормить его, но и обеспечить на несколько лет его дальнейшее существование. При этом Дубнов не принадлежал к тем интеллигентам, которые кичатся своей неделовитостью и с презрением относятся ко всяким денежным расчетам. Он умел отстаивать свои материальные интересы и беспомощным в этом отношении не прикидывался. Но отступать из-за корыстных целей от своих принципов он не считал возможным. Об этом и речи не могло быть.

У Дубнова, конечно, были и свои слабости – у кого из смертных их нет? При всей своей внешней скромности, он иногда слишком торжественно говорил о научном значении своих исторических работ, о своих новых историко-философских концепциях. Но только недоброжелатели или люди, не умеющие отличить мелочи от крупного, могли из-за такой слабости отрицать все значение Дубнова. Дубнов не принадлежал к тем людям, в которых при близком знакомстве начинаешь разочаровываться. Наоборот, близкое знакомство с ним внушало к нему еще большее уважение. Чем больше я его узнавал, чем пристальнее я к нему присматривался, тем больше я убеждался в его исключительной принципиальности, в его независимости и высоком моральном стандарте.

В жизни своей я имел немало столкновений с разными людьми. В молодые годы я не принадлежал к числу «мягких», легко уживающихся людей. С годами приобретается выдержка, и по мере сил начинаешь сознательно и отчасти бессознательно уклоняться от острых столкновений, научаешься сдерживать свой темперамент, научаешься относиться более критически, более требовательно к себе и более терпимо к своим противникам. За годы моей близости к Дубнову у меня были острые столкновения на общественной и на личной почве, создавшие мне немало недоброжелателей. Но если Семен Маркович Дубнов и Александр Исаевич Браудо, с которым я в то время и до конца его жизни также имел счастье быть в близких дружеских отношениях, – если эти два рыцаря чести, честности и благородства поддерживали меня, считали меня правым, я знал, что я прав, что я стою на правильной позиции, и никакая хула моих противников меня не смущала.

Скоро после того, как я стал бывать у Дубнова, он переехал на Васильевский Остров, на Восьмую линию. Жизнь в центре города его тяготила. Он стремился поселиться подальше от центра, где не так шумно и где он мог бы найти более подходящее место для своих утренних и вечерних «моционов».

Ранним летом он уезжал на дачу, в деревню своего родственника – Линки, недалеко от станции Уусикирко, Финляндской железной дороги, откуда он возвращался обыкновенно не ранее конца сентября.

К глубочайшему сожалению у меня не сохранилась переписка с Дубновым. Все его письма ко мне, за исключением двух-трех случайно оставшихся, исчезли не по моей вине[13]. В городе мы часто обменивались небольшими записками, но летом, когда он жил на даче, я почти еженедельно писал ему и получал от него письма.

В лето 1909 года мы с женой жили в Мустамяках, в нескольких километрах от Уусикирко, и изредка навещали Дубновых в их «имении». В такие дни он устраивал себе «праздник» – не работал по-обычному. С увлечением показывал нам окрестности, рассказывал о прелестях деревенской жизни, принимал нас с обычной для него теплотой и гостеприимством. Мы тогда жили в пансионе Линда, где обычно жили политические эмигранты, скрывавшиеся в Финляндии от русских жандармов[14]. Общие обеды, завтраки и ужины превращались в дискуссии между эсерами и «эсдеками». Дубнов с интересом слушал наши рассказы об этих спорах[15]. В политической жизни страны он поддерживал «кадетов», к более левым позициям относился скептически, но идея социализма его привлекала, а в споре между эсерами и эсдеками он был на стороне эсеров. На социализм он смотрел не как на теорию классовой борьбы пролетариата, а как на морально-этическое течение, за которое всякий порядочный человек должен бороться. Материализм был ему чужд и несимпатичен, он верил, что борьба за идеи, возвещенные еще еврейскими пророками, за идею «братства, правды и справедливости», приведет человечество к торжеству социализма. Поскольку эсеры не приняли материалистическую концепцию Маркса, они ему были ближе. Эсеры были ему ближе еще потому, что их национальная программа казалась ему приемлемее для еврейского национального дела, чем программа социал-демократов. К эсерам его приближало еще то, что от молодых лет, когда он еще стремился к полному слиянию с коренным населением, у него остались русские народнические настроения. Он рассказывал нам, какое сильное впечатление производила на него в его молодые годы поэзия Некрасова, как он со слезами на глазах читал его народолюбивые стихи. Некрасов остался его любимым поэтом. Он расспрашивал жену мою, которая несколько лет жила в качестве земского врача в деревне, о русской деревенской жизни, интересовался настроением крестьян. Он придавал особое значение «работе в деревне».

В таких дружеских беседах и дискуссиях мы совершали наши прогулки вокруг Линки. С тех пор прошло тридцать пять лет. Как далеко это время. Но и теперь, в 1945 году, когда я пишу эти строки, стоя уже на грани жизни, я живо помню эти прогулки и беседы, вижу перед собою Семена Марковича в легкой летней куртке и слышу его задушевную, убежденную и убеждающую речь.

Я хочу еще рассказать о семейной драме, происходившей в конце того лета, о котором я говорил выше. В Финляндию из Вильно приехала младшая дочь Дубнова, Ольга, чтобы повидаться с родителями. Ольга за несколько лет до того влюбилась в Вильне, где Дубновы тогда жили, в русского рабочего, вышла за него замуж и приняла фамилию мужа – Иванова. Отец разошелся с нею и не встречался до начала двадцатых годов. Когда она приехала в Финляндию повидаться с родителями, Дубнов отказался принять ее и пустить в свой дом. Между тем Дубнов тогда и, как потом говорила мне Ольга Семеновна, никогда не знал, что для оформления брака она крестилась. Но Дубнов считал смешанный брак фактическим дезертирством и изменой нации и на Ольгу смотрел, как на отступницу. Впрочем, из его завещания, по которому я назначался одним из его душеприказчиков (к глубочайшему сожалению, и этот документ у меня исчез), можно было догадаться, что он, если и не знал, то подозревал, что она и формально отошла от еврейства.

Я, к сожалению, не читал всего второго тома «Воспоминаний» Дубнова, который вышел в Риге и в котором, может быть, есть кое-что неизвестное мне, относящееся к Ольге*. В разговорах с Дубновым я старался не затрагивать эту тему. Косвенно – в разговоре о дочери Ахад-Гаама, которая также жила с русским, с писателем Осоргиным[16], – он неоднократно затрагивал эту тему и всегда с грустью и неизменным осуждением говорил о смешанных браках.

Несколько иную позицию занимала в этом вопросе Ида Ефимовна – верный друг и помощница всей жизни Дубнова, без которой он вряд ли мог бы вести такую жизнь, полную спокойного труда и независимости. Она оберегала его спокойствие, создавала ему уютную обстановку для беспрерывной работы, довольствовалась всегда самыми скромными средствами. При этом она не только много читала и следила за литературой, но и помогала ему в его работе. Вообще во всех вопросах жизни она на все смотрела глазами мужа. Но в отношении к дочери в ней пересилило чувство матери. Без ведома и вопреки воле мужа она поддерживала отношения с дочерью и помогала ей материально, ездила к ней в Мустамяки, когда Дубнов не пожелал ее видеть у себя в доме.

После Октябрьской революции (к тому времени Ольга Семеновна уже разошлась с мужем) Дубнов помирился с дочерью, и незадолго до его отъезда за границу она у него поселилась со своими двумя сыновьями. Однако отчужденность в отношении к этой дочери и ее сыновьям осталась на всю жизнь. Когда я в 1923 году в Берлине посетил его, то о дочери и сыновьях ее он меня не расспрашивал, хотя он знал, что я ее вижу ежедневно, так как она работала в издательстве «Брокгауз и Ефрон», куда я, по просьбе Иды Ефимовны, принял ее на службу. Рассказывая мне с любовью и гордостью о старшей, любимой своей дочери Соне и ее сыновьях, он не принимал участия в расспросах Иды Ефимовны об Ольге. Таков уж был Дубнов. Если он даже и шел на компромисс, то вполне примириться не мог.

Я не останавливаюсь на совместной с Дубновым работе в журналах «Еврейский Мир» и «Еврейская Община»[17]. Об этом я еще буду писать.

В немногих словах хочу рассказать о его участии в так называемом «еврейском политическом совещании», созданном в Петербурге во время Первой мировой войны. Оно было создано на базе существовавшего совещания при еврейских депутатах государственной Думы[18]. Депутаты-евреи, случайно попавшие в третью Думу, мало подготовленные к своей роли, вызывавшие часто своим поведением нарекания со стороны еврейской общественности, организовали небольшое совещание, с которым предварительно обсуждали вопросы, стоявшие на повестке дня Думы и касавшиеся положения русского еврейства. В совещание это входили по четыре представителя от четырех существовавших тогда еврейских «буржуазных» групп. Со стороны сионистов, насколько я могу припомнить, – Розов, Идельсон, Вейсенберг и Алейников; со стороны Народной группы[19] – Винавер, Слиозберг, Шефтель и, кажется, С.В. Познер; со стороны Народной партии[20] – Дубнов, Залкинд, Крейнин и Мандель (Дубнов очень редко бывал на этих совещаниях); со стороны Демократической группы[21] – Брамсон, Браудо, Ландау и Бикерман. Во время войны, когда, с одной стороны, началась серия военных наветов[22], а с другой стороны, появились какие-то неопределенные виды и надежды на изменения положения к лучшему, был создан расширенный совещательный орган, который уже занимался не только консультациями еврейских депутатов, но и внедумской политической работой. К этому расширенному совещанию были привлечены и люди, не примыкавшие ни к одной из перечисленных выше групп. В качестве таковых были привлечены, между прочим, Ан-ский, Ефройкин, я и другие. В это совещание входили и лица, примыкавшие к вышеперечисленным группам, но не входящие в их состав, как С.Л. Цинберг. Бывали и приезжие из других городов. Собирались у кого-либо из богатых участников совещания – владельца обширной квартиры, где без риска обратить на себя внимание могли собраться человек пятьдесят-шестьдесят. Совещания заканчивались большей частью поздно ночью, но бывало, что они затягивались до зари.

Дубнов был аккуратным и активным участником этих совещаний, участвовал во всех редакционных комиссиях, которые занимались составлением докладных записок и информационных сообщений для мировой печати.

Помню, после одного такого заседания, весной 1916 года, часа в три, когда на улице уже было совершенно светло, мы вместе вышли и, так как заседали мы недалеко от квартиры Дубнова, я, обмениваясь с ним мыслями по поводу только что обсужденного вопроса, пошел его проводить. Дубнов жаловался, что он не может работать, что нет у него необходимого душевного спокойствия для этого, что современность не дает ему спокойно углубляться в прошлое, что он отвлекается от той работы, которую считает целью своей жизни, что, хотя он в такое время не может стоять в стороне от общественно-политической работы, но, как только наступит лето, он уедет за город и вновь отдастся своему делу.

Не помню, как он провел лето 1916 и начало 1917 года, но после Февральской революции он вновь был вовлечен в еврейскую общественную жизнь – возглавлял, если не фактически, то формально – переорганизованную Еврейскую народную партию, в которую вошли главным образом бывшие члены левых еврейских партий и из которой вышли некоторые старые ее члены.

Потом, в годы военного коммунизма, он, в холодной нетопленной квартире, полуголодный, сидел над своими рукописями, думая только о том, как бы устроиться так, чтобы закончить труд всей своей жизни. Он хлопотал о том, чтобы перебраться куда-нибудь, где возможно будет продолжать свою работу.

Осенью 1920 года, когда небольшой кружок его друзей захотел отпраздновать его шестидесятилетие, он воспротивился этому и убедил меня отложить до сорокалетия его литературной деятельности, то есть до апреля 1921 года. В апреле мы и отпраздновали этот юбилей в необычных для такого юбилея условиях. И, наконец, ему удалось перебраться в Вильно[23], куда он был приглашен в качестве профессора. Но там он задержался недолго и скоро переехал в Берлин.

У меня, как я уже писал, не сохранились его письма того времени. Жизнь в Берлине налаживалась с большим трудом. Издание его «Истории»[24], на которое он рассчитывал, не осуществлялось. Не было подходящего издателя. Материальное положение его было довольно печально. Но он не терял ни бодрости, ни трудоспособности. Письменный стол его, писал он, обогащается новыми рукописями, которые ждут своего издателя. В 1923 году я его навестил в Берлине. Он жил в то время отшельником. В городе он не бывал или почти не бывал. Он грустил на чужбине, но не переставал усиленно работать.

Почти через полтора года, в январе 1925, он мне писал (это письмо каким-то чудом сохранилось): «Часто думаю о всех наших, оставшихся в Питере и других местах родины, как о каких-то географически далеких, недосягаемых. Сижу сейчас в своем кабинете в зимний вечер, переношусь мыслью в былую обитель, на десять-пятнадцать лет назад: кажется, века прошли с тех пор, какой-то отошедший мир позади, весь в развалинах...»

«Теперь, – писал он в следующем письме, – выздоравливаю (он до того болел гриппом) и возвращаюсь к прерванной работе. На этот раз могу обрадовать Вас известием, что работаю уже над вторым томом «Древней истории». Один из старых друзей в Париже образовал там группу, которая пока решилась финансировать издание ближайшего второго тома, то есть покрыть расходы на набор, печать и бумагу (об авторском гонораре не приходится говорить). И вот я уже на днях сдал в набор первые отделы книги, и в апреле она должна появиться в свет. Что будет с остальными томами – неизвестно, но я рад, что сделал еще один шаг вперед. Независимо от этого, несколько улучшилось мое материальное положение, которое недавно внушало опасения, – платят немного немецкие издатели (немецкий перевод быстро печатается вслед за русским оригиналом), ожидаются кой-какие поступления от продажи прежних книг и других изданий. Плохо только то, что мы до сих пор еще не имеем своей квартиры и должны ютиться у немецких хозяев – жадных пиявок, отравляющих эмигрантам жизнь».

До 1928 года мы еще продолжали переписываться, а потом переписка прекратилась... Он, как и большинство оторванных от родины, не всегда и не вполне понимал, что у нас происходит. Отвечать на его письма, если они и получались, я уже не мог. Я знаю, что он мне посылал свои книги, но они до меня не дошли. Дочь его Ольга, переписывавшаяся с матерью, также должна была прекратить переписку, и я потерял связь с ним. В1930 году, когда в Берлине отметили его семидесятилетие, мне попалась варшавская еврейская газета с его письмом, где он с горечью отметил, что из самой дорогой для него страны, из родины своей, он ни одного приветствия не получил. Признаюсь, я письмо прочел со слезами на глазах.

Спустя несколько лет я неожиданно для себя получил от него письмо из Риги. Он писал, что встретился в Риге со старыми общими знакомыми, с которыми вспоминал нас со старой дружеской теплотой.

Прошло еще несколько лет. Умерла Ида Ефимовна – верный друг всей его жизни. Он остался одиноким стариком в чужом для него городе.

Когда началась Вторая мировая война, я часто с ужасом думал о нем, попавшем в плен к фашистам. Тогда мы еще не знали о зверствах фашистов. Тем не менее, зная его прямолинейность, я не сомневался, что он попадет в тяжелое положение. Действительность оказалась гораздо хуже, чем я тогда предполагал. В1943 году мы узнали, что фашисты расправились с восьмидесятитрехлетним стариком.

Отдав свыше шестидесяти лет своей жизни неустанной работе над еврейской историей, Семен Маркович закончил свою жизнь подобно тем евреям – героям средневековья, о которых он так вдохновенно повествовал в своей истории, которые бежали из страны в страну, чтобы в конце концов все-таки попасть в руки инквизиторов и кончить свою жизнь на костре, сохраняя верность своему национальному прошлому и своему народному знамени. И Дубнов бежал из страны в страну, чтобы быть, наконец, настигнутым в Риге злодейской рукой фашизма и погибнуть на фашистском аутодафе – в душегубке, на восемьдесят третьем году своей жизни. Ужасная, но полная исторического значения смерть для еврейского историка! В истории еврейского народа Дубнов останется не только выдающимся историком и публицистом, всю жизнь безустанно боровшимся за народ и его культуру, но и национальным героем, взошедшим на костер вместе с другими мучениками своего народа, показывая пример верности многовековому национальному знамени. Что сталось с его богатым архивом – мне неизвестно. Спасен ли он от гибели?[25]

«Еврейский мир»

Замысел беспартийного журнала. – А.И. Браудо. – Кадеты, эсеры и сионисты в редакции «Еврейского мира». – Споры о языке и общине. – А.Г. Горнфельд. – Раскол в редакции и закрытие журнала.

Живя за границей, я сотрудничал с петербургским журналом «Еврейская жизнь»[1] – вел там заграничную хронику и поместил несколько статей. Уже тогда у меня имелась связь и с журналом «Рассвет»[2]. Приехав в Петербург в августе 1906 года, я зашел в его редакцию. Редактор А.Д. Идельсон принял меня как старого знакомого, хотя прежде мы не встречались, а от сионизма я к тому времени уже отошел. Он предложил мне продолжать участвовать в «Рассвете» – я согласился и дал статью, направленную против «антижаргонизма» Клаузнера. Идельсон статью принял, но затем без моего ведома «смягчил» ее, – и я прекратил писать для этого журнала.

В редакции «Рассвета» я встретился со старым знакомым по Одессе Я.Н. Теплицким. Он работал тогда в эмиграционном отделе ЕКО и познакомил меня с Г.М. Португаловым, работавшим там же. Оба они состояли сотрудниками «Рассвета» и были недовольны позицией журнала в вопросах еврейской культуры: по их мнению, она не соответствовала Гельсингфорсской программе, принятой на незадолго до того состоявшемся сионистском съезде[3]. Теплицкий и Португалов стали уверять меня, что такое отношение к линии журнала разделяют многие его сотрудники, и предложили принять участие в созываемом ими совещании недовольных для обсуждения программы издания и возможного изменения состава его редакции. Я отказался, так как не считал себя, отошедшего от сионизма, вправе участвовать в обсуждении программы партийного журнала, однако со своей стороны предложил подумать о создании беспартийного литературно-научного журнала, в котором могли бы участвовать представители разных течений русского еврейства, за исключением поборников ассимиляции. Это предложение моими собеседниками было принято.

Я вызвался привлечь к делу Дубнова, Браудо и Ратнера, с которыми к тому времени находился в более или менее дружеских отношениях. Португалов взялся найти издателя. Но все его попытки в этом направлении ни к чему не привели. Тем не менее от мысли создать журнал мы не отказались и время от времени при встречах продолжали обсуждать свой план.

Наконец летом 1908 года мы решили организовать этот журнал на общественных началах. Мы составили циркулярное письмо и от имени фактически не существующей еще редакции «Еврейского ежемесячника» (так мы предполагали назвать наш журнал) разослали его предполагаемым сотрудникам и некоторым петербургским общественным деятелям. Не знаю, сохранился ли еще где-нибудь этот текст, и потому привожу его по имеющемуся у меня экземпляру.

«Тяжелое положение, – писали мы, – переживаемое в настоящее время русским еврейством, разгром общественных и ослабление национальных сил обязывают еврейскую интеллигенцию так или иначе реагировать на это явление: искать причины наступившей слабости, противодействовать ее дальнейшему развитию и доискиваться методов ее лечения.

Найти причины кризиса можно только путем всестороннего, объективного изучения социального материала, представляемого всем комплексом еврейской жизни в ее внутренних и внешних проявлениях, и беспристрастным исследованием всего пережитого, а укрепить национальный организм мы, в настоящее критическое время, можем и должны путем накопления национально-культурных сил.

Изучение еврейской действительности и накопление новых культурных сил – вот та подготовительная работа, которая может указать нам новые, не замеченные до сих пор пути. Приступить к этой работе – задача русско-еврейской интеллигенции. Задача велика, ответственна и неотложна.

Казалось бы, что теперь, во время общего смятения, при отсутствии возможности широкой политической работы, когда невольно освободившиеся силы могли бы отдаться объективному анализу пройденного пути, когда так необходимо раскрыть смысл переживаемого момента и осветить путь к будущему, – казалось бы, что русско-еврейская серьезная публицистика должна была бы играть руководящую роль в жизни народа. Между тем именно теперь, когда так велика нужда в серьезном литературном органе, который мог бы осуществить все указанные неотложные задачи, русско-еврейская периодическая печать почти совершенно уничтожена. Конечно, наблюдаемый в нашей политической жизни распад обусловлен, главным образом, общим политическим кризисом и дезорганизацией активных литературных сил. Однако, помимо общих причин, этот распад объясняется и специально – малочисленностью литературных работников и разобщенностью их среди различных партийных органов. Последнее явление, необходимое при нормальном строе жизни, приводит в нашей, еще не окрепшей, политической литературе к отрицательному результату: к отсутствию продуктов широкой публицистической мысли. А между тем в такой научной разработке жгучих вопросов еврейской жизни ощущается неудержимая потребность, культурная и национальная. И для удовлетворения ее нет иного пути, кроме пути объединения всех наличных литературных сил. Эту задачу поставила себе редакция «Еврейского ежемесячника», уже успевшая привлечь к себе некоторые лучшие силы русско-еврейской литературы.

Мы не хотели бы быть ложно понятыми и поэтому подчеркиваем, что не в единении или слиянии различных течений усматриваем мы нашу задачу, а в единении литературных сил. Мы хотим создать внепартийный орган, в котором культурные вопросы еврейской жизни займут главное место. От своих сотрудников редакция ожидает не партийной публицистики, а материала, опирающегося на объективные научные данные. Редакция стремится создать литературный и научный журнал не только по названию, но и по содержанию.

Но отказываясь от всякой партийной окраски, редакция, тем не менее, считает необходимым поставить известные рамки вокруг журнала, рамки достаточно широкие для того, чтобы различные течения могли найти в них место, но вместе с тем достаточно определенные, чтобы журнал из беспартийного не превратился в беспрограммный. Эти рамки редакция видит в лозунге борьбы за гражданское и национальное полноправие еврейского народа.

Уделяя место объективному изучению существующих в еврействе общественных течений, выходящих за рамки данной программы, и избегая при этом партийно-полемического тона, редакция не допустит, однако, уклонения вправо или влево от намеченных границ.

При таких условиях мы надеемся объединить вокруг нашего издания все наличные силы русско-еврейской литературы, всех тех, которые стремятся к плодотворной национально-культурной работе».

При помощи А.И. Браудо и С.М. Дубнова была организована небольшая группа, которая взяла на себя финансовые заботы о журнале. Наиболее активными ее членами были А.И. Браудо и В.С. Мандель. Участвовал в этой работе и сионист С.Е. Вейсенберг, а уж затем были привлечены М.М. Винавер и М.И. Шефтель.

К тому времени наступивший было застой в еврейской общественно-политической жизни начал преодолеваться. Петербургские еврейские партийные группы стали оживать. Вследствие этого задуманный нами план чисто научного и литературного издания перестал удовлетворять общественных деятелей, которых мы привлекли. Они потребовали, чтобы журнал уделял должное внимание и текущим общественно-политическим вопросам. Тем самым осложнилась задача организации редакции: для научно-литературного журнала вопрос о составе сотрудников и руководителе (в главные редакторы мы наметили Дубнова) решался значительно легче, чем для журнала общественно-политического. С изменением программы издания встал вопрос о привлечении в редакцию представителей различных групп и течений: надо было соблюсти «равновесие» в коллективе. Естественно, роль главного редактора журнала уже не могла сводиться к роли литературного и научного руководителя, он должен был обеспечить беспартийность журнала в межпартийной редакции.

Лично меня, стоявшего вне всяких петербургских партийных групп, привлекало научно-литературное издание, без «коалиционной» редакции и без необходимости постоянных компромиссов, без которых общественно-политический журнал с межпартийной редакцией невозможен. Такого же мнения держались Теплицкий и Португалов. Но поскольку мы согласились, хотя и без особого энтузиазма, на расширенную программу, пришлось сделать соответствующие выводы и по вопросу о составе редакции.

Первые организационные совещания происходили у Дубнова. Кроме хозяина квартиры, в них участвовали три инициатора журнала и Браудо. Ратнер в то время был уже за границей, его участие в редакционной коллегии было только номинальным. Вскоре в наш круг вошел также Ан-ский. С привлечением в финансовую комиссию Винавера и Шефтеля пришлось привлечь в редакцию и представителей Народной группы, возглавляемой Винавером.

Теплицкий и, главным образом, Португалов рекомендовали пригласить М.Л. Тривуса (Шми), которого Португалов характеризовал как наиболее терпимого «групписта» и как очень приличного и уживчивого человека. Иного мнения был Дубнов: он настаивал на привлечении Л.А. Сева и рекомендовал его как опытного редактора и широко образованного человека (сам Дубнов уклонялся от роли главного редактора и считал, что эту должность может занять Сев). Последняя кандидатура вызывала возражения не только со стороны Португалова и Теплицкого, считавших Сева заядлым антисионистом, но и со стороны Браудо и Ан-ского. Я не знал ни Тривуса, ни Сева, и относился к этому спору безразлично.

В конце концов были приняты и Тривус, и Сев. Таким образом, в составе редакции оказались С.М. Дубнов, А.И. Браудо, С.А. Ан-ский, Л.А. Сев, М.Л. Тривус, Я.Н. Теплицкий, Г.М. Португалов и я. Кроме того, числился еще М.Б. Ратнер. Все отделы журнала были распределены между членами редакции, причем каждый отдел обязательно должен был редактироваться двумя сотрудниками. Одним из этих двух обязательно должны были быть Дубнов или Сев. Председателем коллегии был избран Дубнов, мне передали секретарство и всю организационную часть.

В ноябре 1908 года редакция приступила к подготовке первых номеров журнала «Еврейский мир». Был разослан краткий проспект, подписанный всеми членами редакции, в котором сообщалось:

«"Еврейский мир" видит свою задачу в объективном исследовании научных, общественных и политических вопросов еврейства, в художественном воспроизведении еврейского быта и вообще в содействии развитию культурных ценностей нации.

Для выполнения этой задачи необходимо объединение наших литературных сил, ныне разбросанных между различными партийными течениями. "Еврейский мир", не отрицая законности общественной дифференциации, стремится к возможному объединению в общей культурно-национальной работе всех тех литературных деятелей, которые видят в свободном развитии еврейской нации и ее культуры основную цель своих программ.

Уделяя главное внимание всестороннему освещению жизни русского еврейства, переживающего в настоящее время сложный исторический кризис, "Еврейский мир" будет в то же время следить за жизнью и культурным творчеством нации во всех других местах. В этой области журнал будет с особым вниманием следить за великим фактором современности – эмиграционным движением и ростом двух новых центров еврейства, складывающихся в Америке и Палестине».

В январе 1909 года вышла первая книга журнала «Еврейский мир»[4].

Прежде, чем рассказать о нашей редакционной работе, я попытаюсь кратко охарактеризовать членов редакции и их взаимоотношения С. М. Дубнов, несмотря на большой интерес к журналу, старался по возможности ограничить свою работу в нем. Он не переставал твердить, что главная и основная цель его жизни – работа над «Историей евреев», а всякая другая работа отрывает его от этого. Аккуратно участвуя во всех наших совещаниях, он просил не загружать его редакционными заботами. Это было вскоре после его ухода из редакции Еврейской энциклопедии из-за разногласий с издателем и для того, чтобы всецело отдаться своему основному делу. Будучи идейным противником Народной группы, Дубнов сохранил дружеские отношения с Винавером. Он ценил несомненные таланты коллеги и считал его крупным общественно-политическим деятелем. Винавер, со своей стороны, всегда относился к Дубнову с максимальным вниманием и предупредительностью. В редакции Дубнов старался быть лояльным по отношению к Народной группе и ее представителям, которые сразу очутились там в недружелюбном окружении. В особенности он поддерживал их, когда дело касалось общей политики, поскольку здесь и сам примыкал к кадетской партии. Надо, однако, сказать, что «надпартийная» или «беспартийная» линия поведения ему редко давалась: будучи по темпераменту публицистом не без задора, он часто срывался с занятой позиции «надпартийного» арбитра.

Об А.И. Браудо надо было бы говорить особо и много. Хотелось бы посвятить ему особый очерк, но боюсь, что мне не удастся дать надлежащий портрет этого исключительного человека, одного из самых замечательных по душевным качествам людей, каких я встречал на своем долгом жизненном пути. Для этого нужно гораздо более умелое и сильное перо.

Незадолго до смерти А.Г.Горнфельда я уговаривал его писать воспоминания. В частности, мне хотелось, чтобы он написал о двух близких мне и любимых также им людях – об А.И.Браудо и С.Л.Цинберге. Мне хотелось, чтобы он оставил портреты этих двух столь разных, казалось бы, но столь близких по своим душевным качествам, благородству, скромности и неисчерпаемой работоспособности людей. Но Горнфельд был того мнения, что о петербургском периоде своей жизни ему писать не следует: он думал, что легче будет писать о детстве и ранней юности (оставил ли он такие записки, не знаю). Пользуюсь первым поводом, чтобы – хотя бы вкратце и по мере своих сил – рассказать о том, что я знаю о Браудо. Может быть, я последний из близко знавших его друзей. [После того, как этот очерк был мною написан, я узнал, что друзья Браудо выпустили в Париже в 1937 году сборник[5], посвященный его памяти. К моему глубокому сожалению, я не имел возможности ознакомиться с ним.]

Июль 1943

В русско-еврейской жизни самых последних лет XIX века и первых двух десятилетий XX века А.И. Браудо был одним из наиболее активных и беззаветно преданных своему народу деятелей. Всегда скромный, мало заметный для непосвященных, он без всякого шума, без лишних слов, систематически, изо дня в день отдавал свои силы и время делу еврейства, как он его понимал, на том участке, который считал в данное время наиболее актуальным. Надо ли было организовать общественное мнение Европы против гонений евреев царским правительством, надо ли было бороться внутри страны за равноправие и полноправие еврейства, надо ли было разоблачить гнусный процесс Бейлиса и обеспечить надлежащую судебную защиту обвиняемого, которая должна была перейти в обвинение против инициаторов процесса[6], надо ли было бороться против злостных наветов во время Первой мировой войны[7], надо ли было организовать помощь беженцам и насильственно выселенным из мест, близких к фронту, затевалось ли новое культурное предприятие, – А.И. всегда стоял в первом ряду наиболее активных деятелей. Его энергия была неисчерпаема. Но о его кипучей деятельности знали, как я уже сказал, весьма немногие. Помню, на Ковенском съезде[8], когда его имя было названо среди намеченных к избранию в Комитет общественных деятелей, сидевший рядом со мной за корреспондентским столом провинциальный журналист спросил своего соседа: «А кто такой Браудо?» «Должно быть, какой-то петербургский богач», – последовал ответ. Я не мог удержаться от смеха и на недоуменный вопрос моих соседей объяснил им, что этот «богач» живет на весьма скромный оклад библиотекаря петербургской Публичной библиотеки, еле сводит концы с концами и часто вынужден прибегать к мелким займам у приятелей, чтобы дожить до дня выплаты жалованья.

В Императорской Публичной библиотеке А.И. заведовал самым крупным в то время отделом –Rossica[9]. Кроме него в Библиотеке работал еще один еврей – А.Я. Гаркави. После Октябрьской революции Браудо оказался как-то в поезде в одном купе с военным моряком «из бывших». Тот заговорил с ним о нарождавшейся в то время Красной армии и с увлечением стал рассказывать о способностях «Лейбуша» и о его умении легко схватывать чисто военные вопросы[10]. Наконец, не подозревая, что его собеседник, старый видный работник Императорской Публичной библиотеки, типичный европеец по виду и по манерам, – еврей, моряк перешел на тему «еврейского засилья» и спросил: «А у вас в библиотеке "они" (евреи) тоже захватили все в свои руки?» «Кроме меня и Гаркави у нас нет евреев», – спокойно ответил Браудо.

Связи А.И. в ученом, литературном и чиновном мирах были огромны. У него, как у всякого человека, причастного к общественным делам, было много противников, но я никогда не слышал, чтобы кто-либо из них позволил себе сказать лично о Браудо что-нибудь плохое. Его реноме абсолютно чистого человека было вне сомнений для всех, знавших его.

Я познакомился с Браудо в конце 1906 года, вскоре мы сблизились, и наши дружеские отношения сохранились до конца его жизни, до его отъезда в заграничную командировку, откуда он уже не вернулся, скончавшись от паралича сердца в Лондоне. Последнее письмо от него я получил из Парижа, где жила его дочь. Письмо было грустное: дочери жилось плохо, да и он сам чувствовал себя неуютно в кругу старых друзей и знакомых – эмигрантов. К сожалению, переписка с Браудо, как и весь мой архив, исчезла в 1933 году[11].

Когда мы познакомились, я интересовался вопросом участия евреев в русском революционном движении и добивался разрешения работать в Рукописном отделе Публичной библиотеки, где хранились фонды нелегальной литературы. Для этого необходимо было согласие тогдашнего директора Библиотеки Д.Ф. Кобеко, либерального сановника, члена Государственного совета, придворного, сторонника еврейского равноправия. Дубнов познакомил меня с Браудо, а тот представил директору. Кобеко дал требующееся разрешение, заметив мне с ехидной улыбкой, что я зря трачу время и он-де знает точно и может меня уверить: участие евреев в революционном движении велико и несомненно для доказательства этого вовсе не требуются мои архивные изыскания, вопрос уже достаточно обследован и на основании гораздо большего материала, чем тот, который находится в Публичной библиотеке.

Между прочим, Кобеко рассказал А.И., как он, говоря с императрицей по еврейскому вопросу и считая, что на нее, воспитывавшуюся в Англии, произведет впечатление ссылка на эту страну, указал ей, что английские евреи давно уже пользуются равноправием. «Ну, а результаты, – парировала августейшая собеседница, – получились весьма печальные. Ведь они пролезли не только в нижнюю, но и в верхнюю Палату».

Работа Браудо в Публичной библиотеке немало способствовала его обширным связям в различных кругах петербургского общества. Кто раз встретился с ним, не мог не поддаться обаянию его личности. А.И. пользовался любовью и уважением как в кругах кадетской «Речи»[12] и народно-социалистического «Русского богатства», так и в кругах более левых элементов, до большевиков включительно.

Когда директор Департамента полиции Лопухин после своей отставки решил разоблачить Азефа, он связался с Бурцевым именно через Браудо. После ареста Лопухина А.И. некоторое время ждал ареста и короткое время даже не ночевал дома. Очевидно, у правительства не было тогда достаточных данных, чтобы привлечь Браудо к суду, однако «под подозрением» он остался до конца существования царизма.

В еврейской общественности Браудо занимал особое место. Происходя из интеллигентной ассимилированной семьи (отец был военным врачом и жил с семьей вне «черты оседлости»), в детстве и юности он почти не общался с евреями, еврейского языка и быта не знал. Учась в немецком университете в Юрьеве, он стал участвовать в еврейском студенческом кружке, а попав в Петербург, включился в еврейскую общественную жизнь.

Обширные связи в оппозиционных кругах, с одной стороны, и знакомство со многими видными чиновниками, с другой, давали Браудо возможность узнавать заранее о мероприятиях, подготовляемых царским правительством по отношению к евреям. Таким образом, среди петербургских соплеменников у него установилась репутация как бы уполномоченного еврейского общества по внешним делам. В отличие от барона Гинцбурга, на которого в официальном мире смотрели как на всееврейского ходатая, Браудо воспринимался в оппозиционной общественной среде как авторитетный представитель борющегося за свои права русского еврейства. Эта репутация укрепилась настолько, что и заграничные еврейские деятели смотрели на А.И. как на одного из наиболее осведомленных и признанных представителей русского еврейства.

Во время процесса Бейлиса, грозившего возродить средневековый навет и потому требовавшего внимания европейцев, Браудо – об этом знали очень немногие – был связующим звеном между русско-еврейской общественностью и зарубежными еврейскими деятелями. Бывало, в пятницу вечером А.И. выезжал курьерским поездом за границу для свидания с нужными людьми и уже в понедельник утром являлся в обычное время на службу, пропуская, таким образом, под каким-нибудь предлогом только один служебный день.

Когда произошла революция 1905 года, Браудо формально присоединился к петербургской еврейской Демократической группе, насчитывавшей десятка полтора членов. По существу, однако, он не принадлежал ни к одной группе, как не принадлежал и ни к одной русской политической партии. Если возможна «надпартийность», то Браудо был одним из редких ее представителей. Он был именно не внепартийным, а надпартийным: в строго парламентской стране такие люди занимают крупные государственные посты, пользуются всеобщим доверием и остаются на своих местах независимо от смены правительств.

После Октября он был назначен заместителем директора Публичной библиотеки и стал фактически единственным ее руководителем. Официально место директора одно время занимал Андерсон, бывший нововременец, перешедший в коммунисты. Браудо спас тогда чрезвычайно ценные фонды библиотеки от посягательств поляков[13]. Он принял экстренные меры и сообщил о них Ленину. Тот внимательно выслушал его и, улыбаясь, сказал: «Извините, Александр Исаевич, я не слышал, что вы мне сказали».

Кстати, расскажу о характерном для того времени эпизоде, смахивающем больше на анекдот. Как-то, когда я сидел у Браудо в его служебном кабинете, к нему явился молодой человек, представил мандат соответствующего учреждения и потребовал «списки всех книг, находящихся в библиотеке». Я с любопытством посмотрел не на этого человека, а на Браудо, ожидая его ответа. А.И. с обычным для него хладнокровием ответил: «Чтобы выполнить ваше требование, мне нужен большой штат квалифицированных работников и не меньше восьми-девяти месяцев сроку».

Выполняя фактически обязанности директора Публичной библиотеки, Браудо по своей скромности устранялся от формального занятия этой должности, несмотря на то, что она ему была предложена и он, по существу, был наиболее подходящим кандидатом на нее. Браудо считал, что во главе такого учреждения должен стоять ученый с крупным именем. По его предложению были приглашены Э.Л. Радлов и затем Н.Я. Марр. Но и при первом, и при втором реальное руководство Библиотекой оставалось в руках А.И. Браудо.

В Публичной библиотеке он пользовался всеобщей любовью. Сотрудники Браудо рассказывали мне, что он, никогда не оперируя своими правами начальника, умел стимулировать личным поведением и преданностью Библиотеке активность окружающих и их преданность делу.

Величайший интерес ко всяким общегосударственным вопросам и глубокая связь с русской культурой не отвлекали Браудо от еврейских интересов, не ослабляли его крепкую связь с еврейством. Характерно отношение Браудо к народному языку, к «жаргону», который вызывал такое раздражение у многих просвещенных евреев. В Одессе, где он – не помню точно, в каком году, – отдыхал на одном из Фонтанов[14], в пансионе за табльдотом двое из присутствующих обменялись несколькими фразами по-еврейски. Сидевший за столом русский радикал, старый знакомый Браудо, счел возможным сделать им замечание, что за общим столом не говорят на непонятном всем наречии. Между тем этот же радикал до того говорил с плохо говорившим по-русски соседом на французском языке. Браудо возмутило это замечание. «Вы что, как хозяин русской земли[15], не допускаете наречия малых национальностей, или вы действительно считаете, что за общим столом не следует говорить на языке, не понятном всем присутствующим? Но как же вы позволяете себе разговаривать за общим столом по-французски? Разве все, сидящие здесь, обязаны знать французский язык?»

А.И. не был идишистом, еврейского языка не знал и не только никогда не говорил по-еврейски, но и никогда не жил среди людей, говоривших на этом языке. Однако недостойное отношение некоторых еврейских интеллигентов к «жаргону» возмущало его. Он жалел, что не знает родного для еврейских масс языка, и не понимал, как можно относиться к нему высокомерно. Когда я однажды заспорил с его женой, Любовью Ильиничной, и ее близким родственником, известным в свое время московским адвокатом и общественным деятелем В.О. Гаркави, о национальном значении идиша, А.И. стал порицать их за то, что они, выросшие в еврейской среде в Вильно, так пренебрежительно относятся к родному «жаргону».

Л.И. Браудо происходила, как и В.О. Гаркави, из известной семьи виленских талмудистов Страшунов[16]. Тем не менее, эта интеллигентная, хорошая, воспитывавшаяся в семье со старыми традициями женщина, в первые годы замужества относилась, как она сама мне говорила, весьма критически, даже насмешливо к «еврейскому патриотизму» А.И. и лишь впоследствии поддалась его влиянию.

Незадолго до смерти, вернувшись после кончины мужа из-за границы, она с грустью рассказывала моей жене и мне о двух днях, проведенных в Берлине, по дороге из Парижа в Ленинград, в семье тогда уже покойного В.О. Гаркави. Гаркави, как я уже сказал, происходил из знатной семьи со старыми традициями, хорошо знал древнееврейский язык, даже старую письменность[17], и занимался еврейскими общественными делами. В его столовой висели портреты предков в традиционной национальной одежде. «Пусть там, наверху, – сказал он мне однажды (имея в виду свою дочь, бывшую замужем за русским дворянином Угримовым и жившую на верхнем этаже особняка), – не думают, что я стыжусь своих стариков. Я ими горжусь не менее чем они своими предками». [В.О. Гаркави был одним из тех старых «ассимиляторов», у которых идея ассимиляции уживалась с привязанностью к национальному прошлому и преданностью всем народным интересам. На каждого антисемита он смотрел как на личного лютого врага. Предложение явиться на поклон к попу и антисемиту Евлогию он, без сомнения, отверг бы с презрением. Смешанные браки – вероятно, когда он был моложе, – представлялись ему как браки между людьми, «освободившимися от религиозных и национальных предрассудков». Но «освобождение», думалось ему, будет обоюдное, на основе равноправия. Результаты такого опыта в его семье поколебали, надо полагать, его веру в «равноправие» и обоюдное «освобождение от религиозных и национальных предрассудков» при смешанных браках. И это, должно быть, пришлось Гаркави не по вкусу. В то время, когда я с ним встречался, он с особой болезненностью переживал всякое проявление национального неравенства и с острой ненавистью относился к антисемитизму и антисемитам. Я как-то купил при нем на улице очередной номер газеты «Новое время» Суворина. «Зачем вы своими деньгами поддерживаете этого людоеда? – сказал Гаркави с укоризной. – Я тоже читаю эту газету, чтобы знать, что они пишут о нас. Но чтобы я содействовал ей хотя бы пятаком – этого Суворину не дождаться!».]

Как-то раз Дубнов, Браудо и я одновременно были в Москве и завтракали у Гаркави. После завтрака хозяин дома шутливо предложил А.И. совершить застольную молитву, которую полагается совершать, когда три еврея едят вместе: он потешался над Браудо, который понятия не имел о том, что значит «мешумен беншн»*.

У вдовы и дочери этого Гаркави Л.И. Браудо и остановилась в Берлине, на обратном пути в Ленинград. Угримовы вместе со старухой Гаркави жили тогда в среде белой эмиграции, в одном пансионе с известным в свое время черносотенцем епископом Евлогием. Являясь к столу, все – и Гаркави в том числе – подходили под благословение владыки. Л.И. не последовала их примеру, и родственницы были шокированы этим. Она же, со своей стороны, была так потрясена их поведением, что поспешила оставить этот дом.

До сих пор я говорил об А.И. Браудо почти исключительно как об общественном деятеле. А между тем за двадцать с лишним лет дружеских отношений с ним я имел возможность присмотреться и к его частной жизни. Помню, сидя с ним как-то (в 1920 или 1921 году) в садике перед Румянцевским музеем и слушая его рассказ о его материальных затруднениях и о помощи, которую он собирался оказать одному мало знакомому человеку, я сказал: «Вы, А.И., редкий объект для музейной экспозиции. Ведь тот, о котором вы так хлопочете, находится в лучшем положении, чем вы!» Браудо действительно представлял собой редкий экземпляр человека, сохраняющего при всех обстоятельствах жизни душевную чистоту и благородство характера. Личные невзгоды или общественная работа никогда не заслоняли от него нужды не только друзей, но и просто знакомых, если он мог им чем-нибудь помочь. Со свойственной ему деликатностью он молчаливо, без лишнего слова, иногда в ущерб себе делал все возможное, чтобы помочь обратившемуся к нему за помощью. Вместе с тем Браудо не любил, когда ему говорили о его непрактичности, о том, что он пренебрегает собственными материальными интересами. Наоборот, он считал себя – и в известной степени не без основания – человеком практического ума. Когда дело касалось не его личных интересов, А.И. был человеком предприимчивым. Он не боялся трудностей, никогда не ссылался, как любили это делать многие русские интеллигенты, на свою неприспособленность к практическим делам.

В «Еврейском мире» Браудо был сотрудником и редакции, и хозяйственного комитета. Как член редакции он занимал «анти-группистскую» позицию, несмотря на то, что по своим еврейским настроениям к членам Народной группы он был гораздо ближе остальных коллег. Его глубокое демократическое чувство отталкивало его от «группистов», стремившихся занять место руководителей русского еврейства.

С.А. Ан-ский был привлечен в редакцию по предложению Дубнова и Браудо – как человек, стоящий вне петербургских еврейских групп, и как писатель, которому можно поручить отдел художественной литературы. В отличие от Дубнова и Браудо, Ан-ский – социалист-революционер, ученик и восторженный поклонник П.Л. Лаврова, секретарем которого он одно время состоял, – в сущности, не был человеком строгой политической концепции. Он легко увлекался, иногда оказывался во власти своего темперамента в ущерб последовательности своих мыслей и взглядов, часто поддавался влиянию друзей, –а их у него было много, и не только среди единомышленников. Ан-ского любили все его знакомые, ценили за восторженный, подкупающий искренностью характер.

Выходец из захолустного местечка Витебской губернии, где он тайно занимался чтением и распространением «еретических» книг на древнееврейском языке, Ан-ский присоединился к русским народникам, работал в деревне, а затем среди рабочих на угольных шахтах, эмигрировал и впоследствии одним из первых вступил в Партию социалистов-революционеров. Как и для большинства радикальных молодых евреев того времени, для него «хождение в народ» означало обращение к деревне, к русскому народу. В местечковом еврейском народе он, как и многие его сверстники, не видел объекта для просветительской и революционной работы. Лишь позднее, в Париже, в Латинском квартале, Ан-ский, столкнувшись с новой еврейской молодежью, с выходцами из родной зоны оседлости, с пионерами еврейского рабочего движения, почувствовал свою крепкую, глубокую связь с еврейством. Вернувшись в Россию в 1905 году, он включился в национальную общественную работу. В еврейской (как и в общегосударственной) жизни Ан-ский всегда оставался народником, убежденным демократом, – хотя, повторяю, не был человеком строгой политической программы, политическим деятелем, а был культуртрегером в лучшем смысле этого слова.

По-настоящему талант Ан-ского проявился в фольклористике. В последние годы своей жизни он всецело отдался собиранию и обнародованию еврейского народного творчества. В этом деле С.А. оказался неутомимым и – что, казалось бы, было несвойственно ему – незаурядным организатором. Он достал нужные средства, привлек нужных людей для собирания еврейского фольклора – среди них и молодого тогда талантливого ксилографа С.Б. Юдовина. Ан-ский сам разъезжал по самым захолустным местечкам[18], отыскивал там ценные объекты для организуемого им музея, проводил целые дни и вечера в синагогах, в обществе старых синагогальных завсегдатаев, выслушивая и записывая их рассказы, легенды и сказания. Как фольклорист он умел критически относиться к собранному материалу, надлежащим образом обрабатывать его. Лучшая вещь Ан-ского «Среди двух миров» («Гадибук») – это театрализованные сцены из народной поэзии[19]. Но как редактор художественного отдела журнала он не отличался ни большим критическим чутьем, ни хорошим вкусом.

Гораздо выше его как редактор стоял ЛЛ. Сев. Он был, несомненно, опытным редактором, широко образованным человеком с хорошим пониманием литературы. Сам Сев считал себя философом и, по его словам, всю жизнь работал над каким-то философским трудом, который готовил к печати. Он был уверен, что является идеологом Народной группы и что Винавер – проводник его программы. Происходил Сев из состоятельной семьи, был строен, весьма благообразен, всегда следил за своей внешностью. В молодые годы он, очевидно, считался в семье (он и Винавер были женаты на сестрах) более блестящим, чем Винавер. По окончании юридического факультета Петербургского университета Сев занимался при Берлинском университете философией, историей и историей литературы и искусства, слушал лекции в Hochschule für jüdische Wissenschaft* Быстрый рост Винавера, который его обогнал и оставил далеко позади, задел, вероятно, самолюбие Сева, поэтому он старался всячески подчеркивать свою независимость от Винавера и, как мне кажется, только по этой причине не последовал за Винавером в кадетскую партию. В редакции он подчеркивал свое превосходство над Тривусом, товарищем по Народной группе, в отношении же к другим сотрудникам был весьма корректен.

Совершенно другим человеком был М.Л. Тривус. Уроженец южной России, в Петербурге он попал, в числе других молодых юристов, в Конференцию помощников присяжных поверенных, руководившуюся А.Я.Пассовером. По инициативе последнего несколько человек из этой организации объединились в группу для составления и издания книги о правовом положении евреев в России[20], –а уже из их кружка затем возникла Историко-этнографическая комиссия под руководством М.М. Винавера. Тривус участвовал во всех общественно-литературных предприятиях Винавера и, можно сказать, в некоторой степени питался ими и материально. Он был человеком без твердо установившихся взглядов, без определенных принципов, готовый приспособляться к тому, что в данный момент казалось ему более ходким. С пренебрежением говорил о «жаргоне» и «жаргонной литературе», а на банкете в честь приехавшего в Петербург Переца патетически воскликнул: «Morituri te salutant!»* приветствуя гостя от имени «смертников» – евреев, говорящих и пишущих по-русски, Тривус горячо возражал противникам конфессиональной еврейской общины, с пафосом говорил о «нашем великом наследии», об Исайе и Иеремии (которых знал, вероятно, очень мало), о «наших дивных молитвах» (которые никогда не произносил). А как только укрепилась советская власть, он заявил (как мне передавал Л.Я. Штернберг), что не испытывает никакого интереса к еврейству и его прошлому, что заниматься еврейской стариной (речь шла о журнале «Еврейская старина») считает «реакционной глупостью». «Убежденный противник революционных эксцессов», как до Октября Тривус рекомендовал себя, с переменой режима вдруг превратился в столь же «убежденного» большевика.

На старости лет он женился на молодой русской женщине и, кажется, вступил в партию.

В редакции «Еврейского мира» он считал себя стражем Народной группы и лично Винавера, который посадил его туда.

Мне остается еще сказать несколько слов о моих ближайших товарищах по редакции – Я.Н. Теплицком и Г.М. Португалове.

Я.Н. Теплицкий – человек высокой порядочности, глубоко убежденный сионист, хотя и не вполне правоверный, – был чрезвычайно скромен, говорил мало и тихо, но всегда определенно и уверенно. Несколько болезненный, он жил как-то уединенно и, насколько я знаю, мало где бывал. При других условиях Теплицкий занимался бы наукой, к которой был склонен, и делал бы ученую карьеру, но в царской России был вынужден довольствоваться незначительной должностью в ЕКО. Для журнальной деятельности он по темпераменту мало подходил и в редакции держался несколько в стороне от других. Впоследствии я, к сожалению, потерял Я.Н. из виду и его дальнейшей судьбы не знаю, но навсегда сохранил о нем теплое воспоминание.

Иным был Г.М. Португалов. Он, как и Теплицкий, работал в эмиграционном отделе ЕКО и также был слаб здоровьем. Летом при малейшем дожде Португалов уже не выходил из дому без галош и зонтика. Я, бывало, дружески подсмеивался над ним за это, а он добродушно отшучивался. Он был приятный собеседник, хороший товарищ, гостеприимный хозяин. В редакции Г.М. пользовался особым благоволением Тривуса, хотя они принадлежали к противоположным течениям: первый – к сионистам, второй – к наименее национально настроенной Народной группе. Писал Португалов округлыми фразами, гладко, без страсти. Таким он был и в редакции: защищал сионистские позиции, но как-то слабо, без темперамента и настойчивости. В частых моих спорах и конфликтах с Тривусом он большей частью был на моей стороне – тем не менее, Тривус всегда оперировал его «лояльностью» против моей «нелояльности». Впоследствии Португалов ушел из ЕКО, отдался адвокатской практике, приобрел большое число мелких клиентов по разным бытовым делам, а в советское время работал не то управделами, не то юрисконсультом при Петроградском гори

2015-08-12

2015-08-12 596

596