Выпуск журнала № 5 (62) 2014

Тема номера: Возраст взросления

Отложенная зрелость

· Людмила Петрановская Защита и забота

· Борис Жуков Индустрия недорослей

· Наталья Ершова, Наталья Веселкова, Елена Прямикова Растянутое взросление

· Фонд «Общественное мнение» Рубеж взрослости: сроки и критерии

· Елена Косилова О взрослении в мультифакторной культуре

Генетический код

· Татьяна Черниговская Позднее взросление как тревожный симптом

· Борис Жуков Инфантильная обезьяна

· Фонд «Общественное мнение» Реаьный возраст сегодняшнего молодого человека

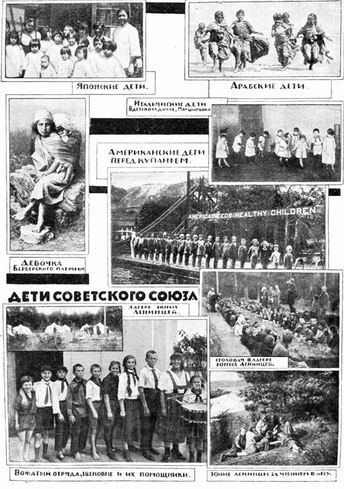

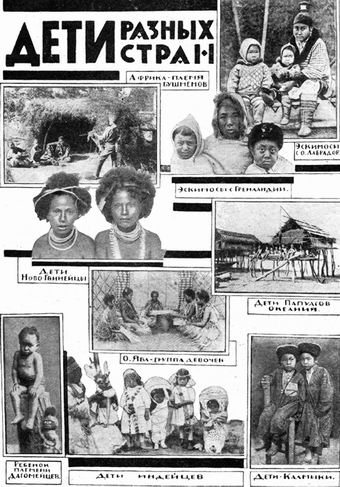

Дети разных народов

· Елена Кузьмина Взрослый китаец: супергерой или вечный ребенок?

· Александр Мещеряков Традиционная Япония: обязанности взрослых и радости старцев

· Мария Золотухина Взросление по-американски: смена вех

В мире прекрасного

· Вадим Михайлин Скромное обаяние позднесоветского интеллигента

· Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен Метафизика юности

· Олег Яницкий Дневник Веры Шмидт

|

|

|

Страна ОЗ

· Сергей Магид ТГМ-3. Властимил Гарриг. Эссе

· Валерий Кислов Как

· Виктор Боченков «Как жити, чтобы святу быти»

· Дарья Двойнишникова, Валерия Панфилова «Письмо с войны — реликвия навеки»

Рецензии

· Ольга Столярова Как понять философию возраста?

· Георгий Любарский Русская школа в XVIII веке

In memoriam

· Памяти Бориса Дубина

Отложенная зрелость

Защита и забота

Людмила Петрановская

«Отечественные записки»: Что такое взрослость? По каким критериям ее определять? Как изменялись представления о зрелости с момента появления концепции детства? Насколько справедлива гипотеза, что сегодня границы зрелости раздвинулись, и, если она справедлива, то почему это происходит?

Людмила Петрановская: Ответов на вопрос, какого человека можно считать взрослым и зрелым, очень много. Я сторонник теории привязанности и поэтому считаю, что взрослый — это тот, кто способен полноценно осуществлять поведение защиты и заботы. По отношению к детям, ближним, инвалидам, окружающей среде, обществу... Включая и себя самого. Есть люди, которые заботятся обо всех на свете, но только не о себе. Это незрелые люди. Собственно говоря, весь процесс воспитания состоит в том, что мы заботимся о ребенке, но так, чтобы когда-нибудь он смог делать то же самое, во-первых, для себя, без нашей помощи, а во-вторых — для всех, кто в этом будет нуждаться. Если говорить об определении, я бы определила взрослость именно так. Все остальное, по большому счету, вытекает отсюда. Обеспечивать себя и близких средствами к существованию, прогнозировать последствия своих поступков — все это входит в «поведение защиты и заботы».

|

|

|

Теперь о возрастных рамках. Много тысяч лет человечество жило по очень простым правилам. Достиг половой зрелости — молодец, вырос. Как только можешь сам производить детей, ты считаешься взрослым. С точки зрения природной программы работа привязанности к моменту достижения половой зрелости должна быть завершена: все что мог, ты уже получил от родителей и, «упакованный», идешь дальше. Поэтому переход из детства во взрослость был обозначен определенным ритуалом инициации, который в разных культурах имел разную длительность, от нескольких дней до нескольких лет. Так или иначе, был порог, был очень внятный переход. Была дихотомия: взрослый — ребенок. И каждый человек в любой момент своей жизни точно знал, кто он. И все вокруг знали, потому что это было написано буквально на лбу. Была раскраска, были татуировки… Потом началось Новое время, скорость изменения общества стала сумасшедшей. То, что когда-то называли научно-технической революцией, сейчас считают научно-техническим взрывом: графики изменений — это уже не графики революций, а графики взрыва. Этот период насчитывает несколько сотен лет, не так уж и много по историческим меркам. Причем скорость изменения общества только нарастает. В связи с этим наблюдаются разные интересные явления. Например, социальная зрелость начала все больше расходиться с биологической. Жизнь очень усложнилась, и теперь ребенок, достигший половой зрелости с точки зрения природы, не может жить сам. Он не готов к осуществлению поведения защиты и заботы… Он в банке не может разобраться с бумагами. У него не хватает образования, чтобы пойти работать. По всем социальным критериям он не готов к взрослой жизни. Собственно говоря, ребенок как созревал к возрасту 13—15 лет, так и созревает. Более того, этот возраст все время смещается вниз, потому что резко улучшилось качество питания, — за каждые десять лет на несколько месяцев. Из-за количества белковой пищи, возможно, из-за гормонов, которыми нас кормят. В результате получилось разъезжание социальной зрелости и биологической зрелости — и образовался этот самый подростковый возраст. Образовался недавно. Есть такое известное высказывание: «юношу изобрели одновременно с паровой машиной». Как раз начало Нового времени и стало моментом нового технического взрыва, и тогда же постепенно выяснилось, что есть социально незрелые люди. В русском языке слово «подросток» появилось после того как Достоевский написал роман. Пока он его не написал, никому в голову не приходило, что есть какие-то подростки.

ОЗ: Но ведь уже было «Детство, отрочество, юность».

Л. П.: Отрочество было — с семи лет. Чуть более ранние источники показывают еще и предыдущую стадию. Пете Гриневу — 16 лет. Квентину Дорварду — 15 лет. Сейчас такая степень автономии в таком возрасте немыслима. Ребенка отправили в воюющий гарнизон в чине офицера, командовать людьми... И он справляется! Д’Артаньяну — 17 лет. Мамочка обрыдалась, слезами облила, на коня — и вперед! Сегодня такое невозможно представить. Хотя что-то и осталось — например призыв в армию в 18 лет в России. Это безумная архаика по современным понятиям. Пиво ему продать нельзя, а автомат работающий в руки дать можно. Бред какой-то.

Вспомним Татьяну Ларину. Няня ей говорит: «Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет». Если Татьяна Ларина — современница Пушкина, то ее няня говорит о конце XVIII века. Саму Татьяну в тринадцать лет замуж уже не выдают… По крайней мере эти «тринадцать лет» ее шокируют. В это время в высших сословиях никому не придет в голову выдавать такую девочку замуж. Хотя в низших подобные обычаи еще долго сохраняются. Я как-то вела тренинг для родителей на Украине, и там одна женщина мне рассказала вот что. Ее свекровь выдали замуж в 12 лет, как положено было по традиции, но все понимали, что она ребенок, и поэтому первые пять лет жизни в браке она спала не с мужем, а с мамой мужа в одной кровати.

|

|

|

ОЗ: Это, конечно, не городская история.

Л. П.: Деревенская, но тем не менее. Чем интересен этот случай? Тут можно наблюдать одновременное сосуществование двух норм: с одной стороны, сделали «как положено», с другой — понимали, что рано, и вот такой выход нашли из ситуации. 20-е годы ХХ века — это совсем недавно.

Итак, появился странный возраст, когда непонятно, в каком ты статусе. Самому человеку непонятно, родителям непонятно, обществу непонятно. А когда непонятно, люди сразу начинают жульничать, так уж они устроены. В мутной воде каждый начинает ловить свою рыбку. Жульничают все взрослые. Говорят: «Молод еще так с матерью разговаривать» — и тут же, без паузы: «Большой лоб, мог бы и сам сообразить». Дети тоже не остаются в долгу. Есть такая книжка: «Отвези меня в кино и не лезь в мою жизнь».

Получается, что мы находимся в ситуации, где нет никаких правил игры. Все тысячелетние практики инициации в данном случае — «не пришей кобыле хвост». Частично они воспроизводятся — взять те же экзамены, ЕГЭ, армию наконец, — но они не универсальны, они не признаны обществом как инициационные практики в полной мере. Для одного человека они могут стать реальной инициацией, а для другого нет. Инициация происходит случайно, спонтанно. Родителям пришлось срочно уехать на три дня и оставить десятилетнего с младшим братом — тут-то взрослость и свалилась на голову. У кого-то трагедия в жизни, кто-то уехал учиться в другой город. Начиная работу с группой, я всегда спрашиваю: «Когда вы почувствовали себя взрослыми?» Разброс очень большой: когда впервые оставили с младшим братом, когда остался без родителей на день — и наоборот, когда родился ребенок, когда получил первую зарплату, когда развелась с первым мужем… Нам важно что здесь? Что у всех по-разному, что нет дорожной карты, — никто не понимает, как это устроено. Все в сложной ситуации: и дети, от которых то требуют взрослости, то контролируют, как маленьких, и родители, биологическая интуиция которых никак не изменилась. Если перед нами 16-летний человек ростом под метр девяносто, с усами и басом, то это вроде бы уже дяденька. Но при этом нам звонит учительница и говорит: «Петя не пришел на геометрию, примите меры». Когнитивный диссонанс.

|

|

|

ОЗ: Ситуация разрушительная.

Л. П.: Да, ужасная. Все знают, что это вранье. Учительница знает, что это вранье и что никто никаких мер принять не может. Родители знают, что это вранье. Как им наказать Петю? Оставить без сладкого? Не пустить в зоопарк? Петя тоже знает, что его не накажут. Но все продолжают играть в эту игру, потому что по закону родители отвечают за Петю, а учительница обязана оповестить родителей… И вот несколько лет жизни человек проводит в каком-то дурном зазеркалье, где все врут, постоянно передергивают, удобно подтасовывают факты, и он сам тоже лицемерит, потому что... ну а что делать, жить-то надо. Поэтому, собственно говоря, у нас подростковый возраст, даже если вынести за скобки всякие биологические, физиологические факторы, гормональную перестройку и все прочее, — становится очень непростым для всех участников процесса. Это повсеместное явление, это происходит везде по мере усложнения жизни, урбанизации, индустриализации, постиндустриализации… Социальная зрелость все больше отодвигается. Если брать Европу, то мало осталось стран, в которых 18 лет считаются возрастом совершеннолетия — это уже 21 год. А британские ученые предлагают сделать порогом 25 лет.

Кроме всего прочего влияют, безусловно, и чисто экономические факторы. Искусственное продление незрелости нужно еще и для удержания «молодых львов» вне рынка труда. Пусть они подольше там поболтаются, поучатся… Каких только нет сейчас программ европейских. Есть программы, в которых за государственный счет можно после школы еще год ничем не заниматься, путешествовать… В Скандинавских странах, еще где-то.

ОЗ: Какой смысл их удерживать?

Л. П.: Они придут — и нас вышибут. Как говорится, убивать детей нельзя, но что-то же надо с ними делать.

ОЗ: Вскоре роботы появятся и будут работать за нас. И тогда… продлят подростковый возраст до сорока. А в традиционных религиозных культурах тоже смещается этот возраст?

Л. П.: Постепенно, под давлением светского мира. Конечно, и там уже задаются вопросом: может быть, не стоит замуж в 12 лет выдавать? Понятно, что сохраняются переходные инициационные практики: как была бар-мицва, так, естественно, она никуда не денется. Но то, что ребенок прошел бар-мицву, не означает, что он на следующий год женится.

ОЗ: В этот день он становится мужчиной, а она женщиной…

Л. П.: Да, но никто не даст им жениться.

ОЗ: Это такая игра, ритуал, мой супруг в свое время согласился на бар-мицву за велосипед. И только на похоронах важных мужчин надевал на свою лысую голову кипу из почтения.

Л. П.: Верно. Даже если для мальчика с такими ритуалами связаны какие-то важные одномоментные переживания, то все равно это некоторым образом игра. Формально он принимает на себя ответственность перед Богом. Однако все понимают: какая ответственность, если нет реальной возможности распоряжаться собой? Есть очень четкое правило: сколько свободы, столько ответственности. И наоборот: сколько ответственности, столько свободы. Иначе не бывает. Если мы возлагаем на человека ответственность, а свободы он реально не получает, то и ответственность оказывается под вопросом.

ОЗ: Какой-то просто бесконечный тупик, если цитировать Галковского.

Л. П.: Нет, просто очень мало времени прошло. Что такое для формирования «культурных консервов» 200 лет? Ничего. Скорость изменений такова, что культура в целом не успевает адаптироваться. Мы не успеваем выработать в ответ ритуалы, какие-то корректирующие механизмы, какие-то дорожные карты, которые были бы универсальными. Конечно, я не думаю, что социальная зрелость может отодвигаться бесконечно, да и скорость изменений не может увеличиваться бесконечно. Этот научно-технический взрыв, безусловно, закончится, мы выйдем на какое-то плато стабильное, и еще за 100—200—300—500 лет человечество, безу-словно, выработает свое отношение к этому периоду «между»…

ОЗ: Сейчас даже намеков нет?

Л. П.: Ну почему, есть намеки. Мы уже выделили эту группу, назвав их тинейджерами, мы уже выделили подростков.

ОЗ: Что можно делать для того, чтобы избавиться от мучительного состояния когнитивного диссонанса и, насколько позволяет эта странная реальность, гармонизировать ситуацию? С учетом того, что следовать принципу «сколько свободы — столько ответственности» практически невозможно. Где искать баланс?

Л. П.: Ну почему, во многом все-таки возможно. Во-первых, не надо врать — например, делать вид, что мы можем принять меры и побудить Петю ходить на геометрию. Когда звонит учительница геометрии, надо позвать к телефону Петю и устраниться. Не надо жульничать. Принцип такой: нам следует все время помнить о том, что свобода и ответственность должны быть в некоем соответствии между собой. В конце концов цель — чтобы ребенок мог это самое поведение защиты и заботы осуществлять по отношению к себе. И тут нет универсальных рецептов. Каждый родитель сейчас сам решает. Дети тоже разные. В одном и том же возрасте одному что-то можно разрешить, а другому нет. Не потому, что один хуже, а другой лучше. Разные темпы созревания, разный тип мышления, разный контакт с реальностью… Я своему старшему сыну в восьмом классе, когда ему исполнилось 14 лет, уже разрешала ездить на велосипеде в школу. На велосипеде он может за полчаса доехать, а на транспорте трудно что-то прогнозировать. Сейчас у меня дочь заканчивает седьмой класс и спрашивает: «Можно, я тоже буду на велосипеде в школу ездить?» Я отвечаю: «Ни в коем случае». Они вообще разные по психотипу. Он в очень тесном контакте с реальностью, и я понимала, что он включен. А девушка задумается о чем-то — и все, беда. В чем-то она более зрелая, чем сын в ее возрасте был. В каких-то размышлениях о мироустройстве. Но на велосипеде я ей не разрешу ездить еще два года как минимум. Каждый родитель сейчас ситуацию сам оценивает и сам принимает какое-то решение.

ОЗ: А вот скажите про нас, про родителей. Понятно, что большая часть проблемы, во всяком случае та, что порождает когнитивный диссонанс, — это мы. Это у нас в сознании возникают разные коллизии. Все-таки мы заботимся о детях, не наоборот. Какое Ваша теория травмы поколения имеет отношение к нам с Вами как ко второму, условно говоря, послевоенному поколению? Как велик наш вклад в размывание этих «границ зрелости»? Мы сами были очень ответственными, и у меня возникло предположение, что, может быть, подсознательно мы делали все, чтобы дать нашим детям то, чего не было у нас. У наших детей были не только игрушки и памперсы, но еще и минимум обязанностей, строго говоря.

Л. П.: Согласно системному семейному подходу, который описывает трансгенерационные травмы, к четвертому поколению действие травмы уже стирается. Внутрисемейные факторы становятся важнее, чем поколенческие. Ведь на самом деле все семьи и все люди очень разные. И ребенок должен гораздо больше зависеть от своей семьи, а не от времени, когда он родился. Если жизнь более-менее нормальная, то это разнообразие велико. И люди гораздо больше зависят от событий в жизни семьи. Поссорились родители — не поссорились, теплая мама — не теплая, и так далее. А сильная историческая травма нивелирует различия: заливает кислотой всю эту разнообразную травку, прижигает и выравнивает. И появляется портрет поколения. Это посттравматическое явление само по себе. Естественно: росла разная-разная травка, а тут ее всю подровняли. Потом проходит время, и она снова начинает разная расти. Все равно за эти три поколения в одной семье было так, в другой эдак, одной больше повезло, другой меньше, там такие особенности, здесь другие. И к четвертому поколению опять разнотравье. Если, конечно, опять не приходит «рабочий с газонокосилкой»… Другое дело, что у детей 1990-х годов рождения появилась дополнительная историческая травма, это собственно 1990-е годы, период, когда родители переживали сильный стресс. Были семьи, где дело доходило до голода и тотальной нищеты, но даже в более-менее благополучных бытовых условиях дети прекрасно понимали, что взрослые дезориентированы. Что они не знают, будут ли у них деньги в следующем месяце, что они ни в чем не уверены. Причем то же самое могло происходить даже в очень состоятельных семьях, потому что был передел бизнеса, бесконечные отстрелы, наезды и т. д. Так что если говорить про детей четвертого послевоенного поколения, там тоже прошлась газонокосилка. Она, конечно, совсем другая была, не такая жестокая, но эти дети, безусловно, так или иначе травмированы именно опытом жизни с родителями, которые не справляются с жизнью, которые тревожны, которые не знают, что будет дальше.

ОЗ: В общем, скорее неверна наша гипотеза о том, что мы сами затормозили развитие своих детей?

Л. П.: Она может быть верна на уровне семей, может быть, отдельных социальных страт, но не на уровне целого поколения. Конечно, были какие-то родители, которые исходя из принципа «все лучшее детям», как подорванные водили детей по занятиям, спортивным секциям и т. п. И, безусловно, есть такой феномен, как апатичные дети, безвольные, за которых всё «отхотели». Их столько развивали-таскали, что они к тридцати годам хотят уже только лежать на диване и чтобы все отстали. Это довольно распространенное явление, это беда родителей, которые очень много хотели, очень много вкладывали, «жили жизнью ребенка» и вот сейчас получили «результат». Так что травма может быть вызвана как ощущением, что родители не уверены в себе, в будущем, в прочности семьи, так и тем, что родители постоянно давят. Такие «гипервкладывающие» родители в каком-то смысле всегда нарциссичны и всегда недовольны ребенком. Они могут говорить очень правильные слова («ты умница», «у тебя все получится»), но при этом ребенок чувствует, что его все время сравнивают с неким придуманным идеалом и он все время «рылом не вышел». Вот это состояние апатии, вытравленности желаний (если только речь идет не о суперфлегматике, который, кстати, при этом может иметь довольно сильные желания, но ничем не выдавать их) как бы придавливает человека, и вся его эмоциональная сфера в результате длительного стресса становится замкнутой, капсулированной. Ощущение, что человек надорвался, хотя он, в общем, еще ничего особенного не сделал в жизни. Такие есть. Но есть и совсем другие. Все-таки приятно видеть, что нынешнее поколение намного более разнообразно, и это значит, что действие травмы уменьшается — и разнотравье вырастает.

ОЗ: Вы не прослеживаете совсем никакой корреляции, скажем, между уровнем экономического благополучия и все более отложенным созреванием? То есть чем жирнее и сытнее живет человек (город, страна), тем дольше может позволить себе этот подросток оставаться подростком?

Л. П.: Конечно. К примеру, пятеро детей живут с мамой, мама одна, без мужа, работает уборщицей. Естественно, в этой ситуации у старшего ребенка нет особого выбора. Он в 16 лет идет работать — и работает сколько может и как может. Безусловно, рост благосостояния общества открывает возможность для всех этих дешевых или бесплатных средних и высших образований, разных способов продления детства: не мытьем так катаньем. С другой стороны, усложнение общества как таковое и увеличение степеней свободы в нем для каждого человека затрудняют поиск личной идентичности. В традиционном обществе нет вариантов. Вспомним английские романы: если ты старший сын, то унаследуешь поместье, тебя с детства к этому готовят; если ты второй ребенок, пойдешь учиться в университет и потом в политику; если третий — будешь викарием. Все было очень предопределено. Ты мог этот порядок нарушить только в том случае, если судьба вмешается — убьют, например, старшего брата и тебе придется быстро сменить амплуа. Либо если ты какие-то невероятные усилия приложишь, убеждая в своей правоте родителей, идя с ними на конфликт, рискуя потерять все, и т. д. Конечно, были ситуации, когда человек хотел одного, а его заставляли делать другое, но в большинстве случаев события развивались по схеме «что дают, то и берешь», без всяких вариантов.

Если взять еще более традиционное общество, то там даже проще: мой отец кузнец, дед кузнец, прадед кузнец, и все мы, Кузнецовы, — кузнецы, и все мы русские, и все мы православные, и все мы вот здесь в этой деревне живем, уважаемая семья. В этой ситуации поиск идентичности сводится к простому осознанию: я — Кузнецов. Все. Ничего больше не предполагается. У этого есть свои плюсы. Такая идентичность дает очень цельное, сильное ресурсное нутро. Понятно, что есть и свои минусы. В такой модели ничего нового появиться в принципе не может: следующий Кузнецов будет ровно таким же, как и предыдущий Кузнецов… Так, собственно говоря, человечество и жило вплоть до этого взрыва. Традиционное общество, в котором между детством и взрослостью — только одна инициация, не предполагает изменений. В нем нужно жить так же, как жили отцы, деды и прочие предки, как завещали нам наши тотемные орел и лось еще на заре мироздания. Тут такое сцепление. С одной стороны, эта модель не дает человеку дергаться, а с другой — и человек ничего не может изменить в модели. Устойчивое равновесие. Потом в какой-то момент, может быть, в связи с переездом в города, началось расшатывание и образовалась модель прямо противоположная: неустойчивое равновесие. То есть, с одной стороны, любой человек может свою жизнь поменять и жить не так, как жили его родители; более того, быстрые социальные изменения очень многих людей вынуждают жить по-новому даже в том случае, если они хотели бы жить по-старому. Идет перемешивание чисто географическое, идет перемешивание национальное, религиозное... Происходит стирание целых идеологий. Только образовалась идеология, как вдруг — о-па, и нет ее. Только сложилась следующая — опять та же история, выкинули. В связи с этим у людей с идентичностью очень сложные отношения. Сейчас идентичность задарма, как целое красивое яблоко, не достается. Нужно ее собирать как пэчворк, вручную, подгоняя один лоскуточек к другому…

ОЗ: И она, наверное, меняется еще на протяжении жизни?..

Л. П.: …Добавляя новое, да. Сейчас в детях из одной семьи может быть намешано семь-восемь-десять национальностей. Соединяются люди разных религиозных традиций, разного образа жизни (деревня — город), разных социальных страт. Задача поиска идентичности усложняется в разы, грандиозно усложняется. Ты не можешь решить эту задачу за три дня, просто не можешь физически. Это работа. Создание пэчворка — это работа. Теперь не получается просто сказать: «Спасибо, мама, спасибо, папа» — и жить с этим дальше. Это требует времени, возможности ошибаться, возвращаться назад, переделывать. Что-то пришил, не понравилось — отпорол, снова пришил и т. д.

ОЗ: Время — мощный фактор. Уж на что я стараюсь с пониманием к этому относиться, иногда в моей собственной голове проносится ужасная мысль, как будто поезд идет: 16 лет — университет, 22 — молодой специалист, и все. Теперь все не так, и так уже не будет.

Л. П.: Да. Несмотря на то что мы развивались и выросли в обществе с очень четкой дорожной картой, заданной сверху, даже наше поколение пережило этот слом… Возьмем базовые вещи, тот же возраст вступления в брак. Я училась на филфаке и помню, что к пятому курсу две трети моих однокурсниц были замужем, а треть уже была с детьми. Тогда казалось, что в 22 года быть не замужем — это неправильно. А сейчас, когда я думаю, что вышла замуж в 23 года… Слава богу, все удачно сложилось, но вообще-то — чем надо думать, чтобы в 23 года замуж выходить? И это изменение произошло буквально на глазах. Внутри меня поменялась точка отсчета. Понятно, что психика не успевает вполне адаптироваться. За пять лет исчезает несколько сот профессий и появляется несколько сот новых профессий, и среди наших сверстников не так много тех, кто трудится в соответствии с полученным образованием. Мы имеем дело с ситуацией постоянной подвижности. Фактически людям нужна текучая идентичность. Они должны жить в состоянии вечной гибкости, вечной готовности измениться. Поработал топ-менеджером, надоело все, уволился — и поехал в Таиланд, сидишь там, пишешь роман.

ОЗ: Получается, что мы присутствуем при зарождении и формировании нового типа людей, про который мы ничего не знаем. Людей с текучей идентичностью, людей, находящихся под давлением природы и сил, которые мы сами не очень хорошо понимаем. Для тревожных людей ситуация крайне некомфортная.

Л. П.: Жизнь в ситуации быстрых изменений предполагает другие ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI), чем жизнь в ситуации стабильности. Если жизнь в ситуации стабильности требует умения делать «как положено», по правилам, то в ситуации быстрых изменений нужно все время меняться.

ОЗ: Раньше считалось: если работаешь меньше трех лет на одном месте, то ты ненадежный работник, «летун». А сейчас, наоборот, спросят: что ты там сидел столько времени без всяких перспектив? Хорошо. Если сосредоточиться на этих беднягах, которые складывают свой пэчворк (им еще работать и работать), — как Вы думаете, что их ожидает? Какие качества им надо в себе развивать? Можем ли мы какое-то влияние на этот процесс оказывать или нам лучше отойти в сторонку?

Л. П.: Собственно говоря, какая разница? Я не думаю, что они нас спросят. Мой собственный сын меня не спрашивает. Я испытываю некое сочувствие к ним, потому что им действительно приходится переживать очень сильный стресс. У меня старший окончил университет, и у него все хорошо, мамочка-папочка, есть девушка, но я вижу, что он в постоянном стрессе. Из-за высокого фактора неопределенности. Хотя бы из-за того, что можно поехать в другую страну. А можно не поехать в другую страну. Можно пойти в аспирантуру, а можно не пойти в аспирантуру. Можно пойти в бизнес работать, а можно в науке остаться. Можно жениться, а можно не жениться.

ОЗ: То есть веер опций слишком широкий?

Л. П.: С одной стороны, большой спектр вариантов (в Новую Зеландию можно поехать и куда угодно) вгоняет в стресс. С другой стороны, жениться и хотя бы однокомнатную квартиру купить себе невозможно. Это сочетание, конечно, дезориентирует молодых людей. Что мы можем делать? Опять-таки включать в какой-то степени поведение защиты и заботы. Как-то со своей стороны помогать, но не делать за ребенка все, а там, где можно какими-то вкраплениями продлить детство (шоколадку принести), — там это делать.

ОЗ: А чисто теоретически можно ли понять, какой психический мускул было бы полезно тренировать этим бедолагам, которые работают над своей текущей идентичностью?

Л. П.: Контакт с собой. Единственное, что в этой ситуации не текуче, — это ты сам, твои собственные ценности и самые базовые, самые важные, самые значимые в твоей жизни отношения: с родителями, детьми, постоянным партнером, давними и близкими друзьями. Мне кажется, именно это нужно ценить. И, кстати, сколько я могу видеть, детки этого поколения — при всей их пассивности, инертности, при том, что они не читают книжки и меньше думают о вечных вопросах бытия — более бережны друг к другу, чем предыдущие поколения, готовы вести переговоры, договариваться, они лучше выражают свои чувства, менее склонны управлять друг другом посредством истерик и манипуляций. Я сужу по своему сыну, по его ровесникам — как они относятся к отношениям, как они расстаются, если решили расстаться, как они решают личностные конфликты. В плане отношений — может быть, потому что они все-таки любимые дети, — они более зрелые. Они, может быть, не так, как мы, готовы в социуме пробиваться…

ОЗ: И все-таки хуже натренированы на заботу?

Л. П.: Как раз с заботой у них все хорошо. Она у них не такая надрывная, естественная… и в этом смысле, мне кажется, их дети будут более благополучны, потому что они ответственны, они слышат состояние другого человека, когда он расстроен, нервничает и т. д. У них сохранная вот эта часть восприятия. Они не терминаторы. В этом есть и минусы — они не могут пробиваться сквозь теперешнюю реальность, но есть и плюсы: в отношениях они живые.

ОЗ: Что могло бы Вас заставить сказать о Вашем сыне: «Ах, он же совершенно взрослый»?

Л. П.: Он давно взрослый в каком-то смысле. Я не могу сказать, сделает ли он блестящую карьеру, будет ли много зарабатывать, — не знаю. Но понимаю, что он совершенно точно будет хорошим отцом. Я вижу уровень его отношений с девушкой. Он совершенно семейный, взрослый уже, в таком спокойном смысле слова. У этой медали есть и другая сторона: недавно я выяснила, что отношения на работе он трактует тоже как семейные. Рассуждая, уйти ли ему с места теперешней работы, он говорит: «Ну как же я уйду, они же не хотят, чтобы я уходил». Для него это аргумент. Я ему объяснила, что тут не семья, а рынок труда: если они не могут оплачивать его труд по достоинству — ну, значит, извините. Здесь есть свои плюсы и свои минусы: это поколение гораздо менее конкурентно, гораздо более кооперативно…

ОЗ: Это тенденция?

Л. П.: Я не обо всех, дети разные. Понятно, что, с одной стороны, это, что называется, непоротое поколение. И они живут в менее агрессивной и жесткой среде. Потому-то они и сохраняют уязвимость. Они мягкие, они теплые, они контактные... С другой стороны, понятно, что плюсов от взросления с их точки зрения никаких — одни минусы. Ясное дело: когда ты в детстве имеешь дело с суровой правдой жизни, когда тебя секут розгами и вообще приструнивают: рот не открой, чтобы тебя не было видно и слышно, — тебе хочется поскорее избавиться от этого кошмара и чтобы «детство золотое» поскорей кончилось. А в ситуации, когда тебя с утра до вечера обнимают, облизывают, развивают и так далее, непонятно, с какой стати этот рай должен закончиться. Мои дети учились в школе «Интеллектуал» и в день «последнего звонка» были готовы приковать себя к батарее, чтобы их не выгоняли оттуда. А мне, когда я школу кончала — хотя мне нравились класс и учителя, — хотелось поскорее куда-нибудь рвануть: ну сколько уже можно в состоянии личинки пребывать?

ОЗ: Значит, с одной стороны — комфорт, с другой — стресс, много вызовов, неопределенность. Действительно нет причин взрослеть.

Л. П.: И желания изменить мир, которое обычно приписывается романтичному юношескому возрасту, у этого поколения я не вижу.

ОЗ: А как же подростковое бунтарство?

Л. П.: У этих нет особого бунтарства. Дети, родившиеся в 1990-е годы, — первое поколение, жившее в менее агрессивной общественной среде. Родители хоть как-то интересовались их психологическим состоянием, занимались ими, развивали, — вот и дети в своем роде совершенно на этом уровне, в том что касается отношений между людьми. Я не представляю себе в их исполнении обычных подлянок, которые были вполне нормальными 15—20 лет назад (встречаться одновременно с несколькими, сделать аборт и не сказать и так далее). Если с ними об этом говорить, у них делаются круглыми глаза. Они вообще не понимают, как так можно. Они в отношениях очень порядочные и очень бережные. Но на обустройство мира их не хватает. Они такие… хоббиты.

ОЗ: А нам, взрослым, как-то надо этих хоббитов теребить? Или вся задача родительского (дедушкиного, бабушкиного) поколения — расслабиться, радоваться, давать шоколадку, получать удовольствие?

Л. П.: Мне кажется, да. Позвольте им быть такими, какие они есть. Они другие, не такие, какими были мы. Они не терминаторы, они хоббиты. Ну и хорошо: дай бог, чтобы жизнь не заставила их меняться, но если заставит — уж как-нибудь они разберутся. А вот следующие, на десять лет младше, мне кажется, зажгут не по-детски. Они мыслят Вселенной. Моя младшая дочь вообще не спала из-за Pussy Riot. А старшему — по барабану. То есть он сочувствовал, но не включался. У нее же «пепел стучит в сердце». Это какой-то другой масштаб. Они к какому-то следующему уровню принадлежат.

ОЗ: Имеет ли значение, сколько детей в семье? Или все зависит от поколения?

Л. П.: Понятно, что есть разные дети. Но если говорить о поколениях… Они меняются так же, как общество. Как мы видели, сначала мы вышли на уровень преодоления нищеты, когда все метались в поисках продуктов, телевизоров-холодильников, хотели ремонт сделать, за границу съездить. С трусов начиналось. Как только этого достигла критическая масса людей, возник социальный уровень. Стали пожары тушить, благотворительностью стали заниматься, заботиться о старушках-сиротах и т. п. Как только критическая масса людей поучаствовала в этом движении, возникли вопросы: почему у нас такие выборы и куда деваются наши налоги? Это уже следующий, гражданский, политический уровень.

ОЗ: Тяжело жить в ситуации, когда ты совсем не понимаешь, с чем имеешь дело. Поколение родителей тоже переживает стресс. И не только потому, что ноль влияния, бог с ним. Вообще нет понимания: а все ли ты сделал, чтобы уберечь ребенка от какой-нибудь страшной беды. Ни как мир устроен, ни как он будет в нем выживать — да и свой статус тоже совершенно непонятен. И это стресс. Но мы стрессоустойчивые, кажется.

Л. П.: Да. Мы терминаторы, нам полагается.

ОЗ: Скажите, а Ваша работа здесь, в Институте развития семейного устройства (ИРСУ), приносит Вам счастье?

Л. П.: Счастья нет, но «есть покой и воля», я бы сказала. Я вообще совершенно не организатор и терпеть не могу всю организаторскую часть. Я работала когда-то в детском доме, но могла это делать именно потому, что там была достаточно неформальная обстановка. Потом я несколько лет была фрилансером, потом поняла, что для задач, которые перед нами стоят, нужна все-таки какая-то организация, и мы создали очень маленькую организацию, в которой все формальное сведено к минимуму. В этом смысле мне хорошо. Я сюда прихожу, когда мне надо, и ни с кем, кроме коллег, не согласовываю форму работы. Мы очень маленькое НКО, а это всегда большая свобода. Правда, сейчас мы уже начали разрастаться, все больше людей, программ…

ОЗ: Вы ориентированы на людей?

Л. П.: Основная наша миссия — это обучение специалистов в сфере семейного устройства. Естественно, и для родителей мы что-то делаем.

ОЗ: У Вас длительные программы?

Л. П.: Поскольку лицензию в наших палестинах получить невозможно, мы ограничены 72 часами — соответственно самая длительная наша программа рассчитана на 72 часа. У нас неспецифический курс: отбор-подготовка приемных родителей, обучение тренеров школы приемных родителей, сопровождение принимающих семей, профилактика сиротства и работа с кризисными семьями. Но есть много более коротких вариантов.

ОЗ: Существует ли какая-то динамика поколенческая? Как много молодых людей приходит в качестве обучающихся?

Л. П.: Приходят и молодые совсем родители, и уже со своими детьми, и с приемными еще приходят, бывает. Конечно, основной контингент — это все-таки люди примерно сорока лет.

ОЗ: Прохождение обучения у вас дает им какие-то преференции при усыновлении или нет? Или они учатся только для себя?

Л. П.: Это вообще-то необходимое условие. По закону с 1 сентября 2012 года без обучения в школе приемных родителей вы не имеете права взять ребенка. Даже если он ваш родственник. Мы аккредитованы московской соцзащитой, выдаем свидетельство с печатью, и без этого людям не дадут ребенка. Они должны предъявить пакет документов. У нас все серьезно, проводятся интерактивные занятия. Полтора месяца, два раза в неделю, с ролевыми играми, тренингами. Наши же выпускники ведут у нас занятия.

ОЗ: А потом Вы их сопровождаете? В каком режиме?

Л. П.: У нас пока официального сопровождения не было, потому что оно требует больших человеческих и денежных ресурсов. Но будем про это думать. Сейчас я консультирую отказников, наверное, в следующем году будем развивать сопровождение…

ОЗ: Семьи платят за это или у вас какие-то спонсорские деньги?

Л. П.: Семьи не платят, мы собираем в шапку в моем блоге. Нам государство ничего не дает. Оно нам милостиво разрешило существовать, но денег не дает. В ящик кто может — кладет, кто не может — не кладет. От этого никак не зависит обучение. Всякий раз, как у нас заканчиваются деньги, я просто пишу жалобный пост в блоге, и нам что-то присылают.

ОЗ: А специалисты у вас работают как волонтеры или вы им что-то платите?

Л. П.: Мы стараемся платить — получается, конечно, меньше, чем они заслуживают.

ОЗ: А программы придумываете Вы?

Л. П.: Каждый тренер придумывает программу. Я как руководитель решаю, какой тренер будет работать. Это не значит, что мы берем его на ставку. Тренер числится на сайте, там же вывешивается его программа, и если кто-то программу заказывает, этот тренер ее и проводит.

ОЗ: Вы производите какой-то отбор?

Л. П.: Я просто лично знаю этих людей, меня устраивает их уровень, их система ценностей. Соответственно я их приглашаю, они при этом могут работать еще в десяти местах. Я сама тоже не только по линии ИРСУ работаю.

ОЗ: Сколько людей в вашей команде?

Л. П.: Постоянная команда — человека четыре; активных тренеров побольше, человек семь-восемь. Очень много волонтеров — координаторов групп. Это приемные мамочки и т. д. А так — директор, я, и Дина — руководитель направления ШПР. И она же сайт ведет. Бухгалтерия у нас на аутсорсинге. Мы не должны непременно идти мейнстримовскими ходами: например, получить большой грант и по нему отработать. Мы все время можем что-то соединять или разъединять. Скажем, сейчас нам нужно создать программу для Ярославля, одного из самых отсталых регионов в плане семейного устройства. Они к нам обратились с просьбой полностью обучить специалистов области. Они нашли какие-то деньги, для них довольно большие, но этого не хватает на то, что им нужно. Естественно, мы ищем кого-то, кто добудет вторую половину. Благодаря тому, что мы маленькие, компактные и быстро принимаем решения, мы можем добиваться какого-то сложения ресурсов.

ОЗ: Вашу аккредитацию надо подтверждать регулярно?

Л. П.: Аккредитацию для ШПР — да, чтобы нам начали деньги давать наконец. Вообще-то власти обязаны это делать, это же государственная услуга. А мы даже сами платим за это помещение… Школа у нас, видимо, хорошая получилась, сарафанное радио отлично работает и люди все время к нам идут. Мы в какой-то момент решили два потока делать, потому что не могли вместить всех желающих. Но деньги пока собираем в шапку.

Беседовали Татьяна Малкина и Галина Скрябина

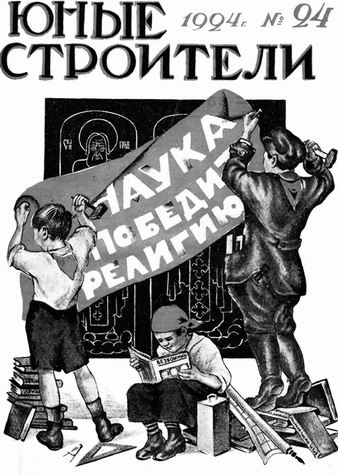

Индустрия недорослей

Борис Жуков

Если спросить первого встречного, зачем нужно учить детей в школе, то ответ — если не сразу, то через один-два уточняющих вопроса (типа «научить читать-писать-считать? А зачем?» и т. д.) — почти наверняка сведется к тезису: чтобы подготовить их к самостоятельной жизни в современном обществе. Если даже ваш собеседник сам не выскажет эту мысль, то наверняка согласится с ней — независимо от того, каковы его взгляды на школьное образование вообще и на состояние такового в современной России в частности.

Странным образом почти столь же всеобщее единодушие наблюдается в ответах на другой вопрос: готовы ли выпускники современной средней школы к самостоятельной жизни? Если задать его в такой форме, то не понадобится даже уточняющих вопросов — ответом будет решительное и дружное отрицание. Причем, возможно, в довольно резкой форме, так как ваш собеседник может счесть, что вы над ним издеваетесь.

Скорее всего, дальше вам будут рассказывать всякие ужасы о том, чего не знают и не умеют нынешние получатели аттестатов о среднем образовании — вплоть до элементарной малограмотности, то есть неспособности написать хотя бы пару фраз без орфографических ошибок. Но эту тему мы сейчас затрагивать не будем. О поразительной неэффективности средней школы как системы обучения и о ее возможных причинах автор этих строк уже писал в «ОЗ»[1], и в любом случае этот предмет требует отдельного разговора.

Попробуем посмотреть на проблему по-иному. «Подготовить к самостоятельной жизни» не сводится (и с этим тоже все согласны) к той или иной сумме знаний (тем более что большая часть их в этой самой «самостоятельной жизни» никогда не понадобится). Если верить тому, что школы пишут в своих уставных документах о целях и задачах своей работы, их ученик к моменту выпуска должен не только владеть преподаваемыми там знаниями, но и уметь «организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в полиэтнической среде <...> оценивать достигнутые результаты» и т. д. Иными словами — быть компетентным, ответственным гражданином, знающим, чего он хочет, что для этого нужно сделать, готовым к экономической самостоятельности, вступлению в трудовые и семейные отношения и в целом — к жизни в обществе.

Не будем задаваться бестактным вопросом, какая часть вполне взрослого населения страны (в том числе обладателей полного среднего и даже высшего образования) на самом деле соответствует этим требованиям. Но даже на этом не слишком благополучном фоне свежеиспеченные выпускники средней школы выглядят существами совершенно беспомощными в социальном отношении. Конечно, инфантильность трудно измерить количественно — такого показателя нет в демографической, экономической или медицинской статистике, ее нельзя оценить по данным социологических опросов. Тем не менее жалобы на инфантильность выпускников средней школы стали уже общим местом: «не хочет ни работать, ни учиться», «поступил — бросил», «сам не знает, чего хочет», «целыми днями сидит за компьютером, в игрушки играет или шатается где-то с друзьями» и т. д. Эти ламентации можно было бы списать на родительскую пристрастность, но о том же говорят сотрудники приемных комиссий вузов и психотерапевты, православные публицисты и инструкторы по туризму. Споры идут разве что о причинах этой повальной инфантильности да о том, усиливается ли она от поколения к поколению.

К вопросу о причинах мы еще вернемся, а пока отметим такой факт: психологи, работающие с подростками выпускного возраста, давно отмечают быстрый прогресс социальной адаптации в первый же год после окончания школы. Некогда эти данные рассматривались как аргумент в пользу перехода ко всеобщему полному среднему образованию: дескать, смотрите, какие несмышленыши выходят из восьмилетки и как много они прибавляют сразу после окончания! Давайте, мол, мы подержим их в школе еще годик, чтобы они выходили в жизнь достаточно зрелыми. Увы, после того как «полное среднее» стало уделом всех, из десятого (а затем — одиннадцатого) класса стали выходить такие же «несмышленыши», каких раньше выпускала восьмилетка. И так же стремительно взрослеть в первый же год послешкольной жизни — почти независимо от того, поступил ли школьник в престижный вуз, устроился на какую-нибудь работу, проболтался год без определенных занятий или — если это девушка — сразу после получения аттестата выскочила замуж и сидит дома с первенцем.

Из этого следует, что школа не просто не выполняет декларируемой (как ею самой, так и обществом) задачи «подготовки к самостоятельной жизни». Она контрпродуктивна по отношению к этой задаче, выступая как механизм, искусственно сдерживающий социальное взросление подростков.

Здесь необходимо сказать несколько слов о том, что такое социальная зрелость и как она соотносится со зрелостью физиологической. Когда речь идет о животных, особь считается взрослой с момента завершения полового созревания. На самом деле даже для многих видов животных это не совсем так: между наступлением половой зрелости и окончательным достижением взрослого статуса проходит значительное время, иногда годы. Чаще всего этот разрыв наблюдается у самцов (особенно у «гаремных» видов, для которых характерны схватки между самцами); у самок этот феномен если и встречается, то имеет совсем иной социобиологический смысл. Но в эти дебри мы сейчас углубляться не будем, нам важен факт: даже у животных окончательная социальная зрелость не наступает автоматически при достижении зрелости физиологической. Причем если сроки наступления последней обычно заданы довольно жестко, то сроки взросления социального очень сильно зависят от окружающих условий, и прежде всего — от структуры сообщества, в котором растет юная особь. Если стадо кабанов или стая павианов по каким-либо причинам утратит разом всех или большинство матерых самцов, их место займут молодые, которым при «нормальной» структуре сообщества еще пару лет ничего не светило бы. Причем новоявленные взрослые будут не только пользоваться привилегиями матерых самцов (доступ к самкам, возможность создания собственных постоянных гаремов, у павианов — участие в «политических коалициях», которые претендуют на власть в стае и в случае успеха обретают полномочия принимать решения за все сообщество, и т. д.), но и вести себя как матерые — хотя, конечно, их поведение будет менее успешным, особенно поначалу, из-за более скромного индивидуального опыта. Заметим, что эти поведенческие изменения наступают очень быстро — значительно быстрее, чем могли бы созреть какие-либо ткани или анатомические структуры.

У человека разрыв между физиологической и социальной зрелостью еще больше и заметнее: возраст, в котором подросший ребенок становится полноправным членом общества, в разных культурах различается очень сильно, почти нигде не совпадая с возрастом половой зрелости. (Последний определяется в основном биологическими — в первую очередь генетическими — факторами. Поэтому даже в одной и той же человеческой популяции он различается у разных индивидуумов очень сильно — гораздо сильнее, чем средние значения для разных популяций.) Парадоксальным образом в некоторых обществах социальная зрелость оказалась даже «отвязанной» от брачного возраста, что сделало возможным признание «социально взрослыми» подростков, еще не завершивших пубертата[2], — ситуация, абсолютно немыслимая ни у какого другого вида социальных животных! В то же время в обществах иного типа было принято женить и выдавать замуж молодых людей, не достигших признаваемого обществом совершеннолетия, а порой — и полной половой зрелости. Достаточно вспомнить, в скольких произведениях викторианской литературы сюжетная коллизия строится на том, что герой или (чаще) героиня не достигли 21 года — что не препятствует вступлению в брак как таковому, но лишает «несовершеннолетних» права самим решать этот вопрос. И, конечно, классическое: «...мой Ваня // Моложе был меня, мой свет, // А было мне тринадцать лет». Подобная практика русских крестьян XIX века не была чем-то исключительным: браки между малолетними «супругами» известны в старом (императорском) Китае, Корее, у цыган и у многих других народов.

Впрочем, противоречивые отношения возраста взросления с брачным — отдельный сюжет, интересующий нас сейчас лишь постольку, поскольку он подчеркивает: в человеческом обществе возраст «взрослости» (зрелости) очень слабо связан с физиологией и в огромной степени определяется культурой конкретного общества. Причем если фазы физиологического созревания, каким бы неравномерным оно ни было, никогда не имеют четких границ (невозможно представить себе, чтобы некий организм еще вчера был телом мальчика, а сегодня уже — телом мужчины), то культура обычно старается сделать границу детства и взрослости по возможности дискретной. В одних обществах эта граница обозначается специальным обрядом инициации, в других — просто законодательно установленным возрастом совершеннолетия. Но в любом случае эта грань однозначна: прошел — не проходил, исполнилось — не исполнилось[3]. И даже если закон предусматривает несколько ступеней взросления (возраст уголовной ответственности, получения водительских прав, брачный возраст, возраст политического совершеннолетия и т. д., причем внутри каждого могут существовать дополнительные градации), это все равно серия дискретных границ[4], а не непрерывное изменение. И практически во всех современных обществах планка совершеннолетия установлена много выше возраста физиологической (репродуктивной) зрелости.

Понятно, что двумя этими аспектами — физиологической зрелостью и юридическим совершеннолетием — картина не исчерпывается. Даже если молодой человек не только созрел физически, но и по всем правилам перешел установленный рубеж совершеннолетия, это еще не означает, что с этого дня он будет вести себя как взрослый. Наверное, каждый из нас может вспомнить эпизоды — если не из собственного опыта, то из жизни своих детей или кого-нибудь из близких, — когда новоиспеченные обладатели «аттестатов зрелости» проявляли поразительную психологическую и социальную незрелость. И хорошо еще, если это ограничивалось комическими формами — девочка берет с собой в турпоход плойку для термозавивки и очень удивляется, обнаружив на первой же стоянке, что в лесу нет розеток, куда можно было бы включить это устройство; мальчик едва ли не сутками просиживает в интернете, но при этом ему даже в голову не приходит поискать там объявления о временных вакансиях, которые его вообще-то весьма интересуют. Бывает и хуже — когда приступ беспомощности и безответственности (взятый под неизвестно какие заработки кредит или угнанный для развлечения автомобиль) ломает молодому человеку жизнь.

Когда речь заходит о подобном поведении, многие винят в нем чрезмерную родительскую заботу и вообще «тепличные» условия, в которых растят детей благополучные семьи. Другие сетуют на то, что детей вовремя не научили элементарным бытовым навыкам — от варки яиц вкрутую и стирки собственной одежды до высокого искусства делать покупки в супермаркете и передвигаться по родному городу на общественном транспорте. Однако если приглядеться к подобному поведению старшеклассников и выпускников повнимательнее, то складывается впечатление, что причины тут гораздо глубже, чем «избаловали», «не научили» или «не приучили».

Скажем, выпускников интернатов и детских домов уж никак не заподозришь в том, что они росли в тепличных условиях и все им преподносилось готовым на блюдечке. Фактически вся жизнь таких ребят проходит в школе, под плотным надзором профессиональных педагогов; их планомерно и целенаправленно приучают к бытовому самообслуживанию и гигиеническим нормам[5]. Тем не менее, эта категория выпускников оказывается едва ли не наиболее социально дезадаптированной и уязвимой. И тут уже дело не ограничивается поиском розетки в лесу или макаронами, засыпанными в холодную воду. Как известно, воспитанники детских домов после выпуска из этих учреждений по закону должны получать собственное жилье. Когда эта норма стала наконец реализовываться в российских регионах, оказалось, что она порождает проблемы едва ли не более тяжкие, чем прежняя бездомность подросших сирот. «Они половину сразу сдают, а в оставшихся пьянствуют на вырученные деньги. (Имеется в виду, что владельцы сдаваемых квартир переселяются в квартиры однокашников, превращая их тем самым в своего рода коммуналки или общежития. — Б. Ж.) Залезают в долги, переходят на наркоту — продают квартиры. Сначала одну, потом все остальные», — пишет тульский священник Михаил Ваннах. По его словам, такое поведение новоявленных «собственников» — не эксцесс (хотя бы даже и частый), а практически поголовное явление. Опытные риелторы, зная, сколько квартир в доме отдано детдомовцам, могут точно назвать срок, к концу которого вся эта жилплощадь сменит хозяев.

Можно, конечно, сказать, что здесь роль родительской гиперопеки играет чересчур плотный педагогический контроль: воспитанники интернатов усваивают «домашние» бытовые навыки, но научиться обращению с деньгами, планированию расходов и т. п. им попросту негде. Однако вот свидетельство из совсем другого социального пласта.

«Нас там из нашего биологического научного общества было пятеро, и все с блестящим по школьным меркам знанием биологии, не вылезавшие с лекций, из лабораторий, из-за книжек, очень мотивированные (как бы сейчас выразились) и все такое. В общем, классические “ботаники”... И вот две недели типа “краткосрочных подготовительных курсов”, студгородок, общага, и у всех рвет крышу от внезапной свободы.

Две девочки по итогам этого затяжного праздника жизни накануне первого экзамена (биологии) решили просто на него не ходить, а родителям сказать, что получили двойки. Еще один юноша сдал с блеском оба профилирующих (химию и биологию), решил отметить это дело, отмечал вечер, ночь, день, вечер и ночь — до самого сочинения, которое достаточно было написать не на двойку. Дошел до аудитории, где просто уснул, сочинения не написал, пошел в итоге Родину защищать.

Оставшиеся двое (включая меня) поступили. Меня даже хватило позаниматься месяца два, а потом <…> я впала в печаль и депрессию, <…> появилась в универе ровно один раз — в январе, чтобы забрать документы (отчислена была с редкой формулировкой “как прекратившая посещать занятия”). А вот пятого хотели отчислить как раз за прогулы и хвосты, но он поднапрягся и оформил академотпуск, так что за прогулы и хвосты его в итоге отчислили не в этом году, а в следующем, когда академотпуск иссяк»[6].

Обратим внимание: пять абитуриентов, фигурирующих в этом маленьком мемуаре, — развитые школьники из благополучных семей, не попадавшие под родительскую или педагогическую гиперопеку, сами выбравшие и специальность, и вуз, долго и увлеченно готовившиеся к поступлению. Они и сами понимали, что совершают непоправимое — но не могли остановиться. Как не может остановиться ребенок, дорвавшийся до лакомства или до увлекательной игрушки, как не могут остановиться выпускники детдома, получившие на руки собственные деньги, за которые ни перед кем не надо отчитываться. Это типичное поведение незрелой, невзрослой личности.

Почему столь разные молодые люди демонстрируют такое поведение? Чего не дает им школа — и не просто не дает, а словно бы отнимает?

По мнению известного психолога Маргариты Жамкочьян, много лет работавшей со школами и школьниками, ключевой фактор формирования взрослого поведения — это опыт самостоятельного выбора. Под выбором здесь понимается не судьбоносный акт, определяющий всю дальнейшую жизнь, а мелкие повсе-дневные решения: что надеть, куда пойти, чем позавтракать и т. п. До того как полностью взять на себя ответственность за собственную жизнь и будущее, формирующаяся личность должна научиться выбирать, натренироваться в этом искусстве. Причем имеется в виду не только и не столько выбор на основе каких-то рациональных соображений, позволяющих определить, какой из вариантов лучше. Речь вообще не идет о выборе между лучшим и худшим — но о выборе между возможностями, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы, причем «вес» этих плюсов и минусов различен для разных выбирающих. Если человеку предлагают, скажем, выбирать между нормальным яблоком и гнилым, это никак не содействует тренировке выбора, поскольку при таком раскладе выбор очевиден и однозначен. Чтобы выбор был выбором, выбирать нужно хотя бы между яблоком и грушей. Чем более привлекательными и трудносопоставимыми будут все предлагаемые альтернативы, тем выбор труднее — но тем сильнее он стимулирует становление самостоятельности.

Но именно ситуации такого выбора очень плохо совместимы со школьным укладом жизни. Школа как социальный институт последовательно, шаг за шагом устраняет с пути воспитанника возможность собственного выбора — где целенаправленно, где по бедности, где из соображений технического или организационного удобства. В самом деле, для того чтобы школьники могли выбрать себе завтрак по вкусу, надо, чтобы школьная столовая предлагала им такой выбор — а это сразу увеличивает объем необходимой работы в разы (не говоря уже о том, что если школа получает готовые завтраки, то у нее не так уж много возможностей добиться расширения ассортимента)[7]. Не говоря уже о том, чтобы ученики сами выбирали себе учителя математики из трех кандидатур (как это было принято в «Школе самоопределения» покойного Александра Тубельского) — для этого ведь надо, чтобы в школе были эти три учителя, причем ни один из них не был бы явно лучше или хуже остальных. И потом еще придется решать проблему загрузки и уязвленного самолюбия того педагога, который оказался недостаточно популярным. Многие ли российские школы готовы на это пойти — и многим ли это позволят вышестоящие инстанции и действующие нормы?

Но даже и там, где выбор реально возможен и не требует существенных дополнительных затрат ресурсов, наличия специальных квалифицированных кадров и т. п., школа как институт упорно отторгает его. Не будем лишний раз поминать печальный опыт попыток граждан реализовать свое право на выбор между одиозными «Основами православной культуры» и альтернативными им дисциплинами — инициаторы этой затеи меньше всего были озабочены обеспечением реальной возможности выбора, да и в любом случае это выбор родителей, а не самих четвероклассников. Но вспомним, какой всплеск протестов вызывает всякая попытка образовательного ведомства объявить ту или иную дисциплину «предметом по выбору» хотя бы в старших классах — причем инициаторами и наиболее активными участниками этих протестов неизменно оказываются школьные учителя. Вспомним, какое жалкое место занимают в массовой российской школе факультативы и как часто они превращаются просто в обязательные дополнительные занятия (по крайней мере, для успешных учеников). Наконец, недавнее триумфальное возвращение обязательной школьной формы (даже те, кому вид одинаково одетых детей кажется эстетичным зрелищем или кто верит, что униформа благотворно влияет на дисциплину и смягчает социальное расслоение, вряд ли смогут отрицать, что она лишает детей еще одного маленького, но регулярного выбора — что надеть в школу) показывает, что отторжение ситуаций выбора характерно не только для школы, но и для общества в целом.

Впрочем, причины, по которым школа постоянно стремится ограничить и сократить число ситуаций выбора для своих воспитанников — это большая отдельная тема, выходящая далеко за рамки данной статьи. Нам сейчас достаточно зафиксировать, что это происходит постоянно и повсеместно. В одних школах эта тенденция выражена слабее, в других — сильнее (например, там, где сознательные усилия педагогов направлены в ту же сторону), но заметить ее можно во всех школах, так как она присуща школе как социальному институту. Не удивительно, что чем большую часть своей жизни ребенок проводит в школе, тем меньше его опыт выбора — и тем менее психологически зрелым оказывается он сам к моменту выпуска. Впрочем, пресловутая родительская гиперопека, неизбежно лишающая свой объект возможности выбора, приводит к аналогичным результатам — причем часто еще более тяжким, поскольку ни один детдом не может обеспечить такую плотность контроля за воспитанником, какую обеспечивает любящая мама.

Другая неустранимая особенность школы как воспитательной системы состоит в том, что практически любая деятельность ученика в ней оказывается непродуктивной в том смысле, который вкладывает в понятие «продуктивность» психологическая школа Маслоу[8]. Продуктивность — это способность производить нечто, удовлетворяющее реальные потребности (самого изготовителя или других лиц) и потому обладающее объективной ценностью, которая не может быть уничтожена чьим-то субъективным мнением[9]. Продукт не обязательно должен быть чем-то материальным: компьютерная программа, песня, услуги ремонтника или курьера — это тоже продукт (при условии, что они кому-то нужны). Но все, что производит ученик в процессе учебы — будь то домашнее задание, контрольная, сочинение, лабораторная работа, учебное изделие на уроках труда и т. д., — не имеет самостоятельной ценности и не служит ничьим потребностям; оно нужно только для того, чтобы учитель его оценил, и ценно ровно настолько, насколько он его оценит. Годами производя такой «продукт», можно составить очень точное представление о вкусах и слабостях учителя и успешно играть на них (что некоторые школьники прекра

2015-08-12

2015-08-12 489

489