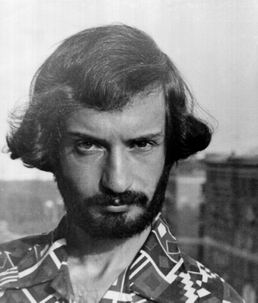

Я, Миша

| Э |

«Я» настолько выпирает из юноши, что впору переименовать «юность» в «яность» (я-ность), а юношу в яношу. Я-ноша — это действительно тяжкая ноша и для себя самого, и для окружающих. В отрочестве «я» уже пробуждается от снов детства, уже находит себя в горькой распре с миром, но оно еще такое пугливое, стыдливое, одинокое, зажатое или загнанное в себя, что хочется ему сочувствовать, опекать, гладить по бедной стриженой головке. А яношу уже не погладишь — он с револьвером. Разница — как между Илюшей Снегиревым в «Братьях Карамазовых» и Ипполитом Терентьевым в «Идиоте». И неважно, стреляет ли этот револьвер пулями, мыслями, словами, в себя или в других, он — оружие. Яность — это самый криминальный, террористический возраст, когда силами яноша уже почти равняется со взрослым человеком, а опытом — еще почти с подростком. В этом расхождении силы и опыта, способности переделать мир без понимания и уважения к миру, к вещам-в-себе и людям-для-себя, — исток ювенильной преступности, агрессии против миропорядка.

Я был по воспитанию и характеру довольно смирным яношей, но «я» из меня так и перло, особенно на первом курсе, когда я вдруг увидел, насколько в отношении мужского развития отстал от сверстников, — и решил немедленно их догнать и перегнать. Едва ли не самое отвратительное воспоминание моей жизни — когда нашу группу или курс послали на строящийся тогда Новый Арбат (1967) что-то убирать, подметать на верхних этажах высоток. Там среди сухих листьев шуршали мыши, и поскольку в руках у меня была лопата, я с внезапной радостью ожесточения стал бить ею по зверькам и окровавил, а может быть, и убил несколько. Почему-то мне вдруг вздумалось, что на этих мелких вредителей нужно идти с мышеловкой, котом или, на худой конец, лопатой. Конечно, это мышеборство творилось на глазах девочек и почему-то должно было изобразить, какой я крутой и мужественный. Возможно, в 11—12 лет такую мерзкую «крутизну» еще можно было бы понять, но ведь мне было 17! Уже на следующий день я вспоминал об этом со стыдом. А недавно на автобусной остановке в Москве один малыш лет пяти-шести стал топтать муравьев, проложивших по асфальту свои пути, и очень старательно их придавливать своей резвой ножкой. Я сделал ему замечание, раз, два, три, все настойчивей, а потом его мать испугалась, решив, что я безумный и опасный, и увела его от меня подальше. Эта злость, как я теперь понимаю, относилась не столько к малышу, сколько к себе самому, когда-то крошившему лопатой мышей. И дело, конечно, не только в мышах — это были годы какого-то надрывного компенсаторного «сверхчеловечества», от которого страдал я сам, как от спертости, духоты, замкнутости своего «я». Когда я читаю экзальтации Ницше: «почему я так умен», «почему я так силен» и т. д., — то порой узнаю это опь-Я-нение задержанной «яности», перехлестнувшей и за 30, и за 40 лет и в конце концов сломавшей его рассудок.

Тогда же, в юности, я усомнился в заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Не потому что «возлюби» — это было несомненно. А потому что мое отношение к себе вряд ли можно было назвать любовью, и я не понимал, как можно из него извлечь урок и образец любви к другим. Я себя понимал и не понимал, боялся, любил, да, любил, но и презирал, и ненавидел, и удивлялся себе, и тосковал с собой. Да такого как я и мама бы не любила, если б знала меня изнутри! А впрочем, любила бы. Ведь и я, когда родилась у меня дочь, переиначил эту заповедь: «Возлюби ближнего, как свое дитя». И тогда уже и в самом деле мог руководиться ею и некоторых ранее не любимых людей возлюбить, представляя их детьми.

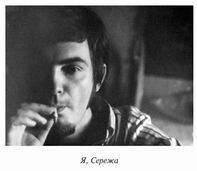

Я, Сережа

| Ю |

Начать с того, что сам я никогда не обращался к себе по имени. Конечно, свыкся, но мне оно не очень нравится. Что с того, что римское родовое? И то, что это патроним Пушкина, его не оправдывает. Тем более что скомпрометировано Есениным: не то чтобы я был противником его поэзии, но мне не хотелось вызывать ассоциаций, связанных с его образом жизни и смерти. Когда я выбрал свободу во Франции, там еще не знали о политкорректности, и в префектуре меня переименовали в Serge. Это было удобней для французов, но и для меня тоже: никаких коннотаций, исключая не сказать чтобы обидное un beau Serge, «красавчик Серж»1,[2] — как почти автоматически реагировало старшее поколение французов обоих полов.

Однако во времена юности Сержем меня называла разве что только Аурора — автор прилагаемого снимка. Для прочих же я был или Сергей — обидно, так как туго и резко, как спусковой крючок (поскольку gay еще массово не знали), — или так, как названа эта моя подглавка, но оно имело лишь условное отношение к тому трепету воли, страха и надежды, к тому азарту бытия/небытия, которое наполняло того юношу былых времен — как мы с тобой уже смело можем сказать. Все, чего ему хотелось, — это писать. Все, чего ждалось от жизни, — это любовь. Все, на что боялся даже надеяться, — это свобода. Ну и благосклонность фортуны — все, на что уповал. Иногда на поднебесных этажах МГУ я смотрел в окно на дождь, и мое отражение в стеклах раздваивалось, являя мне двойника с тем же именем, и, выходя из мира грёз, я вспоминал, что так оно и есть, что на самом деле я и есть Сергей Сергеевич.

Тогда я еще не знал про мистически-оккультную веру в то, что если при рождении человека умирает кто-то из его близких, энергия умершего умножает витальность новорожденного.

2015-08-12

2015-08-12 367

367