Большим числом памятников в районе Сочи характеризуется эпоха раннего средневековья (VI-X вв.). К ним относятся остатки поселений, городища, развалины крепостей, храмов и грунтовые могильники.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

В ряде мест (Хоста, Ачипсе, Куницыно, Пслух, Аибга и др.) были возведены крепости, защищенные мощными стенами и башнями. Эти памятники местной фортификации представляют значительный интерес для исследователей, так как изучены еще недостаточно полно.

В ряде мест (Хоста, Ачипсе, Куницыно, Пслух, Аибга и др.) были возведены крепости, защищенные мощными стенами и башнями. Эти памятники местной фортификации представляют значительный интерес для исследователей, так как изучены еще недостаточно полно.

В это же время на побережье появляются первые культовые сооружения — христианские храмы, которые продолжают строиться здесь и позднее, на протяжении нескольких столетий. Установлено, что в период средневековья на территории Сочи и его окрестностей находилось свыше полутора десятков храмов. Живописные руины некоторых из них можно увидеть еще и сегодня. Кроме того, до нас дошли отдельные архитектурные детали, свидетельствующие о богатом убранстве этих монументальных построек.

Вероятно, наиболее ранним был храм-базилика, развалины которого до 50-х гг. возвышались над землей в районе Имеретинской бухты, на территории совхоза "Южные культуры". Здесь же, вблизи храма, был открыт и исследован ряд интересных погребений VIII-X вв.

|

|

|

На местах поселений этого периода встречается разнообразный вещевой материал—многочисленные обломки керамических изделий, железные орудия, предметы вооружения и пр.

Начиная с XI-XII вв. происходит общий упадок местной материальной культуры. Заметно сокращается число крупных городищ, их сменяют мелкие поселения.

В последующие столетия здесь получают широкое распространение неизвестные ранее курганные могильники. При раскопках в них обычно находят предметы "черкесского" облика — сабли, наконечники стрел, ножи, умбоны, кресала — приспособления для добывания огня, глиняные и стеклянные привозные сосуды и т.д. Весьма характерной приметой этого времени становятся железные наконечники копий, бытовавшие вплоть до конца позднего средневековья (XVII в.).

Итак, нам удалось в самых общих чертах рассмотреть первобытные, древние и средневековые памятники, тесным образом связанные с глубинными пластами истории той земли, на которой мы сейчас живем. Из приведенного обзора видно, что каждая эпоха оставила здесь после себя неповторимые, только ей присущие материальные свидетельства, иначе называемые памятниками археологии. Одни из них уже давно стали достоянием науки, другие еще ждут своего исследователя, чтобы заполнить очередной пробел в наших знаниях.

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

|

|

| А |

дыги, адыгэ (самоназвание) — коренное население Северо-Западного Кавказа. Численность в России — 559,7 тыс. человек (1989 г.). Основная часть адыгов расселена в Адыгее (адыгейцы), в Кабардино-Балкарии (кабардинцы), в Карачаево-Черкесии (черкесы). Адыги живут также в Краснодарском крае (20,8 тыс. человек), в том числе в Сочи (4,7 тыс. человек, в основном шапсуги). Адыги имеют диаспору в 45 странах мира, главным образом в Турции, Сирии, Иордании, Иране, Израиле, где известны обычно под именем черкесов. Общая численность адыгов свыше 1 млн. человек. Литературные языки — адыгейский и кабардино-черкесский. Письменность на русской графической основе. Верующие — мусульмане-сунниты. Определенное место в быту адыгов, особенно причерноморских, занимают древние народные верования и обряды.

В антропологическом отношении адыги принадлежат к южной ветви европеоидной расы. Язык адыгов относится к западнокавказской (адыго-абазино-абхазской) ветви северокавказской языковой семьи.

Древняя история адыгов и их формирование как этноса связаны с Северным Кавказом. С предками адыго-абхазов соотносится дольменная археологическая культура Западного Кавказа III— II тысячелетий до н.э. ВI тысячелетии до н.э. про-тоадыгские племена уже фиксируются письменными источниками. В этногенезе адыгов участвовали племена ахеев, зихов, меотов, в том числе синдов, керкетов, торетов и др., населявшие в античное время значительную часть Восточного Причерноморья, Приазовья и Прикубанья.

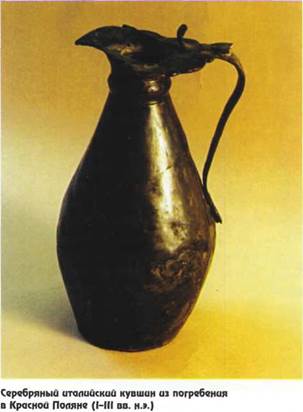

В VI в. до н.э. в Северном Причерноморье появляются греческие города-колонии, основатели которых были выходцами из Малой Азии. Самыми значительными на Северо-Западном Кавказе были Фанагория, Кепы, Гермонасса на Тамани, Горгиппия, Баты, Торик на Черноморском побережье. Активная внешняя политика Боспорского царства привела к присоединению к нему (середина IV в. до н.э.) синдов и ряда других меотских племен. Меоты играли видную роль в жизни Боспора. Она определялась их могуществом и воинственностью, экономической важностью занимаемой территории. Опираясь

на местную, в том числе меотскую знать, боспор-ские правители наладили активную посредническую торговлю, прежде всего хлебом, с метрополией и греческими колониями в Малой Азии. Взаимодействие греческой и местных культур способствовало возникновению своеобразного варианта античной культуры.

В VII в. до н.э. — первых веках н.э. значительное влияние на меотов оказали ираноязычные племена скифов, сарматов (сираков) и алан. Нашествие гуннов в IV в. коренным образом изменило этнический облик Северо-Западного Кавказа, не затронув лишь горные районы. С этого времени меоты лишь изредка упоминаются в письменных источниках, а начиная с V в. сведения о них вообще отсутствуют. Главную роль в консолидации протоадыгских племен начинают играть зихи. К середине I тысячелетия н.э. они образовали союз племен, объединивший более мелкие племена Черноморского побережья, на которые с течением времени перешло имя зихов.

Гуннское нашествие открыло длительный период движения из Азии на запад кочевых народов — авар, болгар, хазар, печенегов и кипчаков (половцев). Однако, испытав череду опустошительных нашествий, предки адыгов сохранили свою этническую самостоятельность, язык, особенности культуры.

Наиболее тесные контакты сложились у адыгов с хазарами. В период расцвета Хазарского каганата (VIII-IX вв.) в его систему была включена и предкавказская часть адыгов (касоги). Среди племен, воевавших с хазарами, упоминаются зихи.

В VIII-X вв. предки адыгов (зихи и касоги) выступали как крупная политическая сила на Северном Кавказе.

В X-XI вв. на Тамани адыги-касоги соседствовали с Тмутараканским княжеством. В XII в. территория Зихии уже включала Тамань и восточный берег Азовского моря. Тогда же Тамань попадает под влияние Византии. Здесь появляется византийский наместник с титулом архонта Матрахи (Тамани), Зихии и Хазарии.

|

|

|

В 1223, 1237, 1277 гг. походы против адыгов совершают татаро-монголы. Однако полностью подчинить адыгов Золотая Орда не смогла. В 1395 г. Тимур посылал на адыгов карательную экспедицию.

В конце XIII — XIV в. в Северном Причерноморье и на Западном Кавказе появляются генуэзские колонии Матрега (Тамань), Копа, Мала (Анапа), а также небольшие торговые фактории и малые каботажные стоянки, в том числе в Ге-ленджикской и Цемесской бухтах. Основатели

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

преследовали торгово-экономические цели. В колониях жили адыги, греки, армяне, татары. Во всех населенных пунктах генуэзцы составляли незначительную часть жителей. Их владения не распространялись далее городской черты. Из колоний вывозили: зерно, кожи, шкуры, меха животных, мед, воск, вино, фрукты, самшит. Адыги приобретали холст, ковры, дорогие шелковые и шерстяные ткани, хлопок-сырец, венецианское стекло, клинки сабель, соль, пряности. Предметом международной торговли были рабы, главным образом татары, адыги, русские. Они продавались в мусульманские страны и прежде всего в Египет. Там из части мужчин комплектовалась гвардия мамлюков — главная вооруженная сила султанов и эмиров. Кавказские мамлюки часто занимали в Египте привилегированное положение. 135 лет (1382-1517 гг.) Египтом правила адыгская (черкесская) династия мамлюков.

преследовали торгово-экономические цели. В колониях жили адыги, греки, армяне, татары. Во всех населенных пунктах генуэзцы составляли незначительную часть жителей. Их владения не распространялись далее городской черты. Из колоний вывозили: зерно, кожи, шкуры, меха животных, мед, воск, вино, фрукты, самшит. Адыги приобретали холст, ковры, дорогие шелковые и шерстяные ткани, хлопок-сырец, венецианское стекло, клинки сабель, соль, пряности. Предметом международной торговли были рабы, главным образом татары, адыги, русские. Они продавались в мусульманские страны и прежде всего в Египет. Там из части мужчин комплектовалась гвардия мамлюков — главная вооруженная сила султанов и эмиров. Кавказские мамлюки часто занимали в Египте привилегированное положение. 135 лет (1382-1517 гг.) Египтом правила адыгская (черкесская) династия мамлюков.

Внешнеполитическая история адыгов во многом определялась особенностями географического положения территории их проживания. В XVI-XVIII вв. за влияние на Северном Кавказе соперничали Османская империя, Крымское хан-

ство и Россия. Политика османов в этом регионе являлась частью их стратегического плана в Закавказье и на Ближнем Востоке. Она диктовалась потребностями войны с шахским Ираном за контроль над транскавказскими дорожными магистралями. Эти же цели преследовала и Россия. Одним из театров военных действий между Османской империей и Ираном был Восточный Кавказ, основной коммуникацией, по которой осуществлялась доставка турецких отрядов в тыл иранским войскам, — северокавказский путь. Значительная часть его проходила по территории адыгов.

|

|

|

Овладев в конце XV — начале XVI в. черноморскими проливами, Османская империя установила свой контроль над международной торговлей в Азово-Черноморском бассейне. Проводником политики турецких султанов на Северном Кавказе выступало Крымское ханство.

На Азово-Черноморском берегу турки-османы имели крепости Кызылташ, Тамань, Темрюк, Ачу — важные торгово-стратегические пункты. По сведениям начала XVIII в., турки не осмеливались выходить за их пределы. Немногочисленные гарнизоны турок обороняли крепости от нападений с моря и суши. В приморских городах находились сборщики пошлин с местной и транзитной торговли. Крепость Тамань управлялась представителем Османской империи, остальные крымскими наместниками. Турецкие султаны и крымские ханы имели на Северо-Западном Кавказе доходы от собственной торговли, торговые пошлины со всех товаров, в том числе транзитных (делили пополам), налоги с населения крепостей, дань, военную добычу. В связи с сохранением рабовладельческого уклада в хозяйстве, значительный интерес для Османской империи и Крымского ханства представляла работорговля. Крымские походы против адыгов диктовались необходимостью приобретения добычи (прежде всего невольников) для себя и турецких султанов.

В середине XVI в. крымские ханы предприняли активную попытку распространить свою власть на адыгов и наложить на них регулярную дань. Крымские походы часто носили репрессивный характер (за отказ от выплаты дани). По-видимому, во второй половине XVI в. территория ближних к Тамани жанеевцев становится крайним (восточным) пограничным округом Османской империи. Здесь еще в XVII в. действовали законы шариата, и отсюда запрещалось брать невольников. Горные же адыги сохранили свою независимость и не подчинялись ни туркам, ни татарам. Остальная территория адыгов

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

считалась в XVII в. местом военных действий. Выплачиваемая адыгами дань являлась откупным за отказ крымских татар от разорительных набегов. В XVII в. источники фиксируют выплату адыгами дани ("подарка", "погрешного") в виде 300 мальчиков и девочек, набираемых из рабов, каждому вновь вступавшему на престол крымскому хану. В XVIII в. часты отказы адыгов в платеже "подарка". Адыги отказались также от ежегодной дани хану и в начале XVIII в. находились в состоянии войны с Крымом. В то же время других доходов с адыгов крымские ханы не имели. Не были обязаны адыги им и воинской повинностью. Удовлетворение просьбы хана в военной помощи зависело от степени его влияния у адыгов. Турецкие султаны и крымские ханы привлекали адыгов к себе на службу, где они часто достигали высокого положения. На взаимном интересе между крымскими ханами и адыгами существовало искусственное родство (аталычество), то есть воспитание последними ханских сыновей.

считалась в XVII в. местом военных действий. Выплачиваемая адыгами дань являлась откупным за отказ крымских татар от разорительных набегов. В XVII в. источники фиксируют выплату адыгами дани ("подарка", "погрешного") в виде 300 мальчиков и девочек, набираемых из рабов, каждому вновь вступавшему на престол крымскому хану. В XVIII в. часты отказы адыгов в платеже "подарка". Адыги отказались также от ежегодной дани хану и в начале XVIII в. находились в состоянии войны с Крымом. В то же время других доходов с адыгов крымские ханы не имели. Не были обязаны адыги им и воинской повинностью. Удовлетворение просьбы хана в военной помощи зависело от степени его влияния у адыгов. Турецкие султаны и крымские ханы привлекали адыгов к себе на службу, где они часто достигали высокого положения. На взаимном интересе между крымскими ханами и адыгами существовало искусственное родство (аталычество), то есть воспитание последними ханских сыновей.

В середине XVI в. некоторые кабардинские князья из Пятигорья для получения помощи в борьбе с Крымским ханством и для вытеснения турок из приморских крепостей установили связи с Москвой. В то же время к царю Ивану IV за поддержкой в борьбе с дагестанским правителем шамхалом Тарковским обратился князь Кабар-ды Темрюк. Русский царь охотно пошел на сближение с кабардинскими владетелями, так как это отвечало его кавказской политике. Впоследствии Иван Грозный по просьбе Темрюка неоднократно оказывал ему военную помощь в борьбе с другими кабардинскими князьями. После заключения брака Ивана IV с дочерью Темрюка последний занял ярко выраженную прорусскую ориентацию. Вмешательство в кабардинские дела Турции, Крымского ханства и России усугубило внутриполитическую обстановку в Кабарде и в конечном итоге привело к ее распаду на Большую и Малую Кабарду. В 1774 г. Россия присоединила Кабарду к своим владениям.

Одновременно Россия успешно решает черноморскую проблему. Приобретение ею Керчи, Еникале и других портов, а затем присоединение Крыма открывает России выход в Черное море. Османская империя, напротив, в 1774 г. потеряла крепости Тамань, Темрюк, на обладании которыми основывалось преимущественно ее влияние на Северо-Западном Кавказе. Отстаивая свои интересы на Черном море, турки пытаются удержаться на побережье путем распространения своей власти в Черкесии. В 1781 г. для обороны от русского десанта и для торговых

|

сношении с адыгами турки-османы сооружают крепость Анапу.

Земля была приобретена ими у местного владетеля. Однако ввиду недальновидной в прошлом внешней политики на Северном Кавказе, турок опередила в этих планах Россия.

В 1783 г. в результате русско-турецкой войны

границей Российской империи на Северо-Западном Кавказе становится Кубань. По Адрианопольскому мирному договору между Россией и Турцией (1829 г.) Закубанье и Черноморское побережье Кавказа от устья р. Кубань до пристани Святого Николая (южнее Поти) перешли под власть России. Договор был заключен без ведома и согласия адыгов.

Область расселения адыгов (Черкесия) в конце XVIII в. охватывала земли Тамани на западе до Терека и левого берега р. Сунжа на востоке. На северных склонах Главного Кавказского хребта этническая территория адыгов включала в основном земли в бассейне Кубани и по Восточному Причерноморью на северо-запад от р. Шахе. Северная граница проходила по левому берегу Кубани. Правый берег использовался в основном под пашни и пастбища. Наиболее существенные изменения этнической территории адыгов произошли в 1792 г., когда в Прикубанье были расселены казаки (выходцы из Запорожья).

Адыги делились на локальные группы, известные в литературе XIX в. как "племена". С запада на восток — это жанеевцы, шефаки (шегаки, хегаки), натухайцы, шапсуги, абадзехи, бжеду-ги, темиргоевцы, хатукаевцы, егерукаевцы, аде-миевцы, мамхеги, махоши, бесленейцы, кабардинцы. Иногда выделялись группы хакучи, гу-айе и другие. Этнокультурные и языковые особенности их не были значительны.

Численность адыгов в первой половине XIX в. не может быть точно определена. По имеющимся в литературе данным, она колеблется от 265 тыс. до 1 млн. человек и выше. Официальной исторической наукой численность адыгов в то время чаще всего определяется в 700-750 тыс. человек.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

Образование группы адыгов, проживающей в Карачаево-Черкесии и известной под именем черкесов, связано с событиями первой трети XIX в. — восстаниями 1804, 1813, 1822 гг. в Кабарде против царизма. В результате произошел значительный отток кабардинцев в Закубанье. Они известны в литературе как "беглые" кабардинцы. В советский период они получили название черкесы.

Восточный предел расселения адыгов составляли кабардинцы. Их предки в XIII-XIV вв. переселились из Прикубанья и с Черноморского побережья на Центральный Кавказ. В результате миграции сложилась кабардинская субэтническая группа адыгов.

Кавказская война (закончилась в 1864 г.) коренным образом изменила этническую и демографическую ситуацию на Северном Кавказе. Она явилась причиной махаджирства — насильственного выселения адыгов в Османскую империю. Уход в Турцию большинство адыгов предпочло переселению из горных селений на Кубанскую низменность, в места, указанные царской администрацией. По плану правительства Черноморское побережье должно было полностью освободиться от адыгов. По официальной российской статистике, с 1858 по 1864 г. родину покинуло 470 тыс. адыгов. Однако махаджиров было значительно больше. Некоторые историки допускают, что выселилось 700 и более тысяч адыгов.

На опустевшие после ухода горцев в Турцию земли русское правительство селило русских, украинцев, немцев, эстонцев, армян и греков (из Турции), а также представителей других народов. С конца 1860-х гг. на побережье начинают вновь поселяться адыги, в основном шапсуги и хакучи, скрывавшиеся в горах.

Адыги в прошлом не имели своей государственности. Социальная структура их во многом была общей. Западные адыги подразделялись на "аристократические" (бжедуги, темиргоевцы, хатукаев-цы и др.) и "демократические" (шапсуги, абадзе-

хи, натухайцы) "племена". Первые имели князей и дворян. "Демократические" адыги князей и феодалов не имели и в XVIII-XIX вв. управлялись выборными старшинами. Основную часть адыгского населения составляли свободные общинники. В общественном и семейном быту, помимо норм обычного права (адаты), действовали нормы мусульманского права (шариат). К числу обычаев относились: гостеприимство, куначество, аталыче-ство, кровная месть, уважение к старшим, к женщинам и др.

К 1917 г. адыги входили в разные административно-территориальные образования. В начале 1921 г. была создана Горская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР. В сентябре 1921 г. из ее Кабардинского округа была образована Кабардинская АО, в январе 1922 г. — Кабардино-Балкарская АО, преобразованная в 1936 г. в автономную республику. В январе 1922 г. была образована Карачаево-Черкесская АО, а в июле 1922 г. — Черкесская (Адыгейская) АО. В 1991 г. были провозглашены Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика в составе Российской Федерации. В 1924 г. на части территории современного Туапсинского района и Лазаревского района г. Сочи в местах компактного проживания адыгов-шапсугов был создан Шапсугский район. В последующем он неоднократно реорганизовывался и в 1945 г. переименован в Лазаревский район.

Адыги до настоящего времени во многом сохранили единую традиционную культуру. Различия в культуре жизнеобеспечения (главным образом в характере хозяйства, поселений, жилищ) определяются в основном природно-климатическими условиями, вертикальной зональностью. Стабильна система питания. Сохранилась общность духовной культуры адыгов: общественные и семейные нормы поведения, фольклор. Адыги четко сознают свое историческое единство. В последние годы благодаря росту национального самосознания, установлению связей с адыгской диаспорой все большую популярность получают идеи общеадыгского единства.

Черкесы — иноязычное этническое наименование адыгов. Впервые термин зафиксирован в XIII в. в форме "серкес". Возник, по-видимому, в тюркоязычной среде.

Распространена также точка зрения о связи этнонима черкесы с термином "керкеты" (племя античного времени, проживавшее на побережье между современной Анапой и Новороссийском (Геленджиком). Существует версия о его ираноязычном происхождении.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| Ш |

апсуги, шапсыг, адыгэ (самоназвание) — субэтническая группа адыгов (черкесов), коренное население Северо-Западного Кавказа. Современная численность причерноморских шапсугов — около 10 тыс. человек. Живут компактно в 13 населенных пунктах Лазаревского района г. Сочи и Туапсинского района Краснодарского края. Около 40% шапсугов расселены в городской черте. Проживают также компактно в 4-х аулах Республики Адыгея. Имеют большую диаспору в Турции и на Ближнем Востоке. Говорят на диалекте адыгейского языка.

Первое упоминание о шапсугах содержится в турецком источнике 1725 г. без указания места обитания. В русских источниках первые сведения о шапсугах (в форме шапсо, сапсых) относятся к 40-м гг. XVIII в., в европейских—к середине XVIII в. (шапсик). Столь поздняя фиксация этнонима не означает, однако, что возникновение термина относится к тому же времени.

Этническое название "шапсуг", по-видимому, связано с гидронимом Шапсухо (река в Туапсинском районе). Этимологическое значение — "долина реки Ша". Константин Багрянородный (автор X в.) называет на побережье селение-общину Сапакси (Шапакси). Существует предположение о связи термина с шапсугской общностью.

|

По вопросу формирования шапсугов высказано несколько точек зрения: 1) основу шапсугов составило абазинское население побережья, которое в результате языковой ассимиляции сменило родной язык на адыгский; 2) шапсуги стали известны благодаря значительным этническим и социальным изменениям в адыгском общеcтвеXVII-XVIIIв.В

результате этих процессов произошло возвышение шапсугов и натухайцев, покрывших своим именем из-ные ранее этнические названия жане, \егаков и др.;

51 шапсуги обитали в горах Северо-Запад-

ного Кавказа, долгое время были неизвестны и в источниках начала XVIII в. именовались "вольными черкесами". Практически все источники и исследователи подчеркивают родственные связи шапсугов с натухайцами. Действительно, в составе этих "племен" существовали общие родовые группы. Об этом же говорит известное в литературе прошлого выражение "шапсугские натухайцы". С шапсугами связано название "хакучи". В литературе ХIХ в. хаку-чами называли беглых из различных локальных адыгских групп. Жили они в верховьях рек Аше, Псезуапсе, Шахе. Хакучи этнически всегда составляли единое целое с шапсугами; язык их представляет говор Шапсугского диалекта.

Связь с шапсугами имеет и этническая группа гуайе. В XVIII в. они были многочисленны и обитали в долине р. Псезуапсе и некоторых ближних рек. По свидетельству источников, гуайе слились с шапсугами, поэтому в первой половине XIX в. редко упоминаются как особое подразделение адыгов. В XIX в. они соединились с шапсугской фамилией Коблевых и впоследствии стали Коблевыми.

Шапсуги принимали активное участие в борьбе адыгов с Крымским ханством. В 1724 г. на р. Пшад они разбили напавших на них крымских татар, а их предводителя — хана Девлет-Гирея взяли в плен.

Одним из наиболее ранних свидетельств о местоположении шапсугов принято считать документ 1743 г. В нем говорится о народе Шапсо, соседствующим с Абазой. Из контекста следует, что речь идет о приморских шапсугах из бассейна Шахе.

В 30-60-х гг. XIX в. большая часть шапсугов проживала на северных склонах Кавказского хребта между реками Адагум и Афипс (Большой Шапсуг), остальные — на Черноморском побережье от Джубги (или Пшада) до Шахе (Малый Шапсуг). На юго-востоке их аулы были смешаны с убыхскими. Весьма нечеткими были границы с натухайцами.

В первой половине XIX в. шапсуги были самой многочисленной группой адыгов. Литературно-исторические данные определяют их численность в диапазоне от 77400 до 370000 человек. Численность причерноморских шапсугов отдельно не зафиксирована. Однако обследование в 1897 г. бывших аулов показало, что Черноморское побережье было густо заселено.

Шапсуги, натухайцы и абадзехи в отличие от остальных адыгских этнических групп имели особое общественное управление, которое в литературе получило название "демократического". Оно было установлено в результате антифеодальных

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

крестьянских восстаний XVII-XVIII вв. Народное движение завершилось Бзиюкской битвой (Бзию-ко зао), которая произошла в 1796 г. в урочище Бзиюк, в 19 км к югу от современного Краснодара. Следствием этих событий стало изгнание из края или вынужденный отъезд части дворян и лишение привилегий оставшихся. Важную роль в этих преобразованиях сыграли шапсугские "братства", которые были главной формой объединения крестьянских масс. С начала XIX в. и вплоть до окончания Кавказской войны (1864 г.) управление шап-сугским обществом осуществлялось выборными старшинами. Важнейшие вопросы обсуждались на народном собрании — хасэ, решения которого имели силу закона. Источниками права являлись адаты (обычаи) и шариат (нормы мусульманского права).

крестьянских восстаний XVII-XVIII вв. Народное движение завершилось Бзиюкской битвой (Бзию-ко зао), которая произошла в 1796 г. в урочище Бзиюк, в 19 км к югу от современного Краснодара. Следствием этих событий стало изгнание из края или вынужденный отъезд части дворян и лишение привилегий оставшихся. Важную роль в этих преобразованиях сыграли шапсугские "братства", которые были главной формой объединения крестьянских масс. С начала XIX в. и вплоть до окончания Кавказской войны (1864 г.) управление шап-сугским обществом осуществлялось выборными старшинами. Важнейшие вопросы обсуждались на народном собрании — хасэ, решения которого имели силу закона. Источниками права являлись адаты (обычаи) и шариат (нормы мусульманского права).

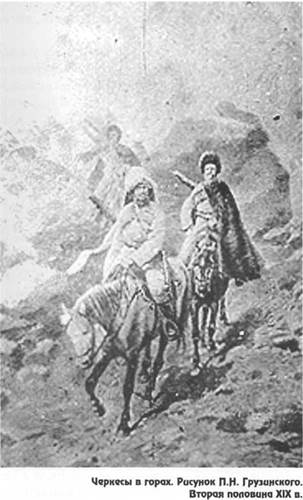

Во время Кавказской войны шапсуги были одними из самых упорных противников России, принимали участие в военных операциях по разгрому укреплений Черноморской береговой линии в 1840 г. Видную военную и политическую роль в 30-60-х гг. XIX в. играли: Шеретлук Тугужоко Кизилбеч, Карабатыр Заноко, Мансур Хаудуко Шупако, Шамук Керуко Шупако, Шурухуко Тугуз.

Традиционная культура шапсугов характеризовалась общеадыгскими чертами. Различия в характере хозяйства, поселений и жилищ определялись в основном географическим положением территории. У причерноморских шапсугов существовало два типа поселений: хабль — поселение близких родственников и куадж—соседско-общинное мно-годворное поселение. Они имели свободную разбросанную планировку и тянулись вдоль рек на многие километры. Так, в долине р. Шахе находилось около 70 поселений шапсугов и их соседей убыхов. В XIX в. жилище шапсугов состояло из одной или двух комнат, имевших отдельный вход. Характерным было разделение дома на две поло-

вины. Мужская половина (в отсутствие отдельного строения) служила также гостевой комнатой (ха-чещ, кунацкая).

Причерноморским шапсугам издавна были известны основные системы земледелия — подсечная и чередование культур. Широко применялись удобрение, орошение и террасирование горных склонов. Горцы возделывали различные виды и сорта проса и кукурузы, пшеницы и ячменя, овес, лен и коноплю. Высокого уровня развития достигло садоводство. Шапсуги выращивали различные виды и сорта плодовых деревьев с применением обрезки и прививки. Большое место в хозяйственной жизни занимало виноградарство и виноделие. Основным видом хозяйственной деятельности у шапсугов было животноводство: разведение овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, а также домашней птицы. В основе скотоводческого хозяйства лежала отгонная система. В хозяйстве значительное место занимало пчеловодство. Мед и воск являлись предметом торговли. Основу пищи составляли хлебные злаки, просо, кукуруза и мясомолочные продукты. Значительное место в рационе питания занимали фрукты, орехи, мед. Изобразительное искусство шапсугов носило прикладной характер, включая в себя резьбу по дереву, камню и кости, шитье золотом, плетение тесьмы и шнура, тканье галунов, тиснение по коже, ювелирное дело. В общественно-семейном быту сохранялись многие патриархальные нормы: семейно-родовая солидарность, уважение к гостю, старшим, женщине, общинная взаимопомощь. Основной формой брака у шапсугов было фиктивное похищение. Свадебное празднество носило общественный характер, сопровождалось ритуальными обрядами, танцами, играми, скачками, джигитовкой.

Активное проникновение ислама (суннитского толка) в Шапсугию приходится на первую половину XIX в. Он являлся в основном средством для

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

организации сопротивления продвижению царских войск в период Кавказской войны. В конце XVIII — первой половине XIX в. для религии шапсугов было характерно смешение древних народных верований, христианства и ислама. Центральное место в ней по-прежнему занимали традиционные верования и обряды. Основными объектами поклонения были священные деревья, рощи и леса, почитаемые могилы, дольмены. Национальным памятником устного народного творчества адыгов является героический эпос "Нарты", включающий в себя песни, поэмы, легенды, сказания о богатырях-нартах. Традиция исполнения нартского эпоса наиболее полно сохранилась у шапсугов.

организации сопротивления продвижению царских войск в период Кавказской войны. В конце XVIII — первой половине XIX в. для религии шапсугов было характерно смешение древних народных верований, христианства и ислама. Центральное место в ней по-прежнему занимали традиционные верования и обряды. Основными объектами поклонения были священные деревья, рощи и леса, почитаемые могилы, дольмены. Национальным памятником устного народного творчества адыгов является героический эпос "Нарты", включающий в себя песни, поэмы, легенды, сказания о богатырях-нартах. Традиция исполнения нартского эпоса наиболее полно сохранилась у шапсугов.

В 1989 г. было создано общество Адыгэ-Хасэ причерноморских адыгов (ныне Краснодарская краевая общественная организация "Общество Адыгэ-Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов"). Издается газета "Шапсугия". В Лазаревском районе с начала 90-х гг. действует государственный Центр адыгской культуры. В нескольких школах Лазаревского и Туапсинского районов преподается адыгейский язык.

| У |

быхи, пёх, апёх (самоназвание), сад-зуа (абх.), уббух (адыг.) — коренное население Северо-Западного Кавказа.

Самоназвание убыхов в письменных источниках не встречается. Существование этого термина подтверждается этнографическими свидетельствами начала XX в.

Отечественные исследователи убыхского языка считают, что этноним "пёх" зафиксирован раннесредневековыми источниками (V-VI вв.) в форме "Брухонт" (название реки в районе современного Сочи) и "брухи" (племя).

В середине XVIII в. убыхи известны под локальным именем вайпиг(х)а. Этот же источник называет прибрежное племя садаша (садша), говорившее, как считается, на убыхском языке. Позднее различные авторы указывают в тех же местах на убыхское общество Шаша, Шаши, Саше (русскоязычное Сочи).

В источниках XVIII в. убыхи в целом всегда упоминаются в форме адыгского названия народа уббух (в различных вариантах).

Еще в XVII в. была отмечена разноязычность убыхов-садаша. Отсюда — возникновение ряда версий об их этнической принадлежности. Большинство авторов первой половины XIX в. относили убыхов наряду с абадзехами, шапсугами (адыгами) и абазинами к черкесским (адыгским) племенам. В литературе этого периода использован и другой собирательный для названных общностей термин — "абаза". Современники отмечали распространение на побережье трех языков: черкесского, убыхского и абазинского при господстве первого. Вместе с тем известно о существовании у убыхов собственного языка. Лингвисты относят его к адыго-абазино-абхазс-кой группе северокавказской языковой семьи.

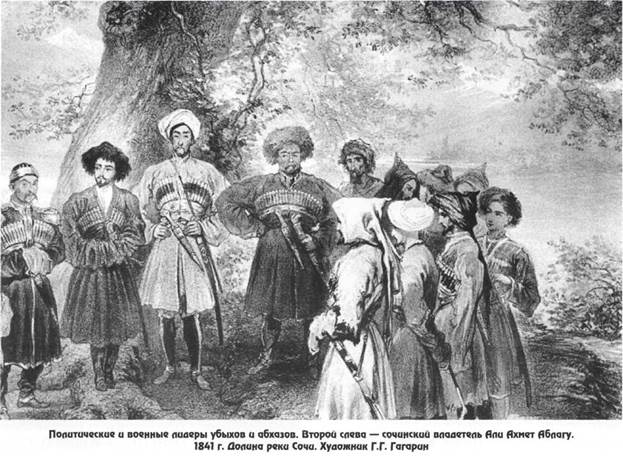

В первой половине XIX в. Убыхия занимала территорию между реками Шахе и Хоста. На северо-западе к ней примыкали земли шапсугов, на востоке — абазин-джикетов (асадзуа, садзен). На северо-востоке Кавказский хребет отделял убыхов от адыгов-абадзехов.

В литературе существует деление убыхской территории на несколько частей: собственно Убыхию (верховья рек) и ряд независимых прибрежных обществ. Это — Субешх (низовья Шахе), Хизе (Якорная Щель, Беранда, Детляшка и Буу), Вордане (Хоб-за, Лоо, Дагомыс), Псахе (Псахе-Мамайка), Саше

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

(Сочи, Бзугу, Мацеста) и Хамыш (Хоста). Первые четыре общества в литературе часто объединяются общим именем Вордане. Главное селение общества Саше (Сочипсы) находилось близ устья р. Сочи. В нем жила некогда крупнейшая фамилия Аубла (Аблагу).

(Сочи, Бзугу, Мацеста) и Хамыш (Хоста). Первые четыре общества в литературе часто объединяются общим именем Вордане. Главное селение общества Саше (Сочипсы) находилось близ устья р. Сочи. В нем жила некогда крупнейшая фамилия Аубла (Аблагу).

Точная численность убыхов неизвестна. Авторы XIX в. приводят разные цифровые данные: от 9600 до 115000 человек.

Убыхское общество было классовым, феодальным, с большим присутствием патриархальных черт. Оно делилось на несколько сословий. Самой большой группой населения были свободные общинники. Высшим слоем убыхского общества была знать, пользовавшаяся в общественной жизни большим влиянием, чем дворяне причерноморских адыгов. К знатным фамилиям относились: Аблагу (на Саше), Берзек (Верхняя Убыхия, Субешх, Дагомыс), Чизымогуа (на р. Псахе), Дзепш (на Вордане), Хамыш (на р. Хоста). Самым многочисленным на всем побережье был род Берзеков. В конце 30-х гг. XIX в. он включал в себя 400 дворянских семей. Берзе-ки были тесно связаны с таким же знатным шап-сугским родом Шупако (Супако) и составляли вместе одно из самых влиятельных братств. Несвободным населением были рабы и крепостные. Последние имели землю. Источниками приобретения

рабов являлись военные действия, набеги, покупки, а также обращение в рабство судебным приговором. Пополняли ряды рабов и их потомки. Большинство пленных выменивалось сразу же на товары. Рабы применялись исключительно для домашних услуг. Число рабов в процентном отношении в Убыхии было в несколько раз больше, чем в Шапсугии и Абадзехии.

В середине XIX в. убыхи жили независимыми сельскими общинами. Управлялись как выборными старейшинами, так и представителями знатных дворянских фамилий (если они проживали в общине). Основными критериями при выборе старейшины были: большой род, зажиточность, красноречие, начитанность в Коране. Однако более всего учитывались преклонный возраст и жизненный опыт. Старейшина (тхамата) избирался от каждой сотни дворов или семей большинством голосов взрослых свободных мужчин, он возглавлял совет старейшин сотни и являлся судьей. Наиболее важные дела решались на общем собрании — хасэ. Сотни объединялись в общину. По свидетельству середины XIX в., вдоль реки могли жить до 200 и более сотен. Общины назывались обычно по имени реки (долины).

Традиционная материальная культура убыхов ничем не отличалась от шапсугской или

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

абазинской: те же типы населенных мест, дворов, жилищ и хозяйственных построек. Разбросанность дворов, их ограды, деревянные или турлучные дома, глиняный пол, отсутствие потолка, навес перед домом, открытый очаг — все это являлось типичным для всего побережья.

Население занималось главным образом отгонным скотоводством и земледелием, в том числе садоводством и виноградарством, частично шелководством. Были развиты пчеловодство, различные ремесла. Огородничество, рыболовство и охота играли подсобную роль. Торговля была меновой. Обмен существовал между горной и прибрежной Убыхией, убыхами, абадзе-хами и шапсугами, а также с Турцией. Главными товарами из Турции были соль, шелк, сукно, металлическая посуда, дешевые ситцы, оружие, порох, свинец. Вывозили хлеб (в основном кукурузу), мед, воск, лес, звериные шкуры. Торговля рабами занимала важное место в экспорте убыхов.

В первой половине

XIX в. среди убыхов были распространены обычаи: экзогамия, трудовая взаимопомощь, кровная месть, уважение к старшим, гостю, усыновление чужеродцев, аталычество и др. В Убыхии был распространен ислам суннитского толка. Эта религия здесь внедрилась глубже, чем среди шапсугов и абазин. Прибрежные убыхи были более ревностными мусульманами, чем горные. Ислам значительно усилил свои позиции в Убыхии в 40-х гг. ХIХ в. в связи с экспансией России на побережье. В этих условиях он был воспринят как средство для объединения народа.

Однако ислам не успел полностью вытеснить древние народные верования убыхов. Они продолжали существовать, переплетаясь с ним. В Убыхии сохранялись традиции поклонения священным деревьям, рощам, жертвоприношения, некоторые праздники.

Декоративно-прикладное искусство, устное народное творчество, танцевальный и музыкальный фольклор не имели, по-видимому, существенных отличий от культурных традиций шапсугов и абазин.

Убыхи сыграли заметную роль в народно-освободительном движении на Западном Кавказе в XIX в. В 40-х гг. в союзе с шапсугами и натухайцами они вели активные военные действия против гарнизонов русских укреплений Черноморской береговой линии. Ими были взяты три форта (1840 г.). В 1861 г. убыхи, шапсуги, абадзехи и натухайцы создали государственное образование из 12 округов. Оно управлялось парламентом-меджлисом, называвшимся "Великое свободное собрание". Главным своим назначением объединение считало борьбу с колониальной политикой царской России. Из убыхов вышли известные военные и политические лидеры — Хаджи Исмаил и Хаджи Керендук Бер-зеки, Исмаил Баракай Дзепш и др.

18 марта 1864 г. убыхи дали последний бой царским войскам в селении и у развалин старой крепости в устье р. Годлик (Лазаревский район). Вскоре, не получив разрешения остаться на родине, почти поголовно эмигрировали в Турцию, где подверглись ассимиляции. Немногие оставшиеся в родных местах семьи убыхов были выселены на Кубань, а затем во внутренние губернии России. В настоящее время в г. Сочи живут несколько потомков убыхов.

1/2 3"

1/2 3"

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| |||

|

|

| В |

конце XVIII — начале XIX в. Российская империя в результате нескольких победоносных войн против своего стратегического противника Османской империи сумела утвердиться на берегах Азовского и Черного морей. После окончания русско-турецкой войны (1828-1829 гг.) в 1829 г., согласно Адрианопольскому мирному договору, Турция формально признала притязания России на восточный берег Черного моря от устья р. Кубани до порта Св. Николая (южнее Поти).

Однако противоборство двух империй в этом регионе продолжалось вплоть до окончания Кавказской войны в 1864 г.

В 1830-х гг. для пресечения связей горцев с внешним миром была учреждена крейсерская служба вдоль берега моря и начато возведение русских военных укреплений и фортов на Черноморском побережье Кавказа.

Одним из первых, в июне 1837 г., было заложено укрепление Святого Духа на мысе Адлер.

Впоследствии его переименовали в укрепление Константиновское — в честь генерал-адмирала великого князя Константина.

При высадке десанта в 1837 г. на мысе Адлер погиб писатель-декабрист А.А. Бестужев-Марлинский.

13 апреля 1838 г. эскадра Черноморского флота высадила в устье р. Сочи десант под командованием генерал-майора A.M. Симборского, который занял территорию, где ныне расположены маяк и собор Михаила Архангела, а также господствующую высоту, впоследствии названную Батарейка. Вскоре последовали закладка и строительство форта, о чем генерал-майор A.M. Симборский в рапорте от 29 апреля докладывал командиру Отдельного Кавказского корпуса генерал-лейтенанту Е.А. Головину: "Представляя Вашему Превосходительству план и профили вновь возводимого при устье реки Соча-Пста укрепления, имею честь почтительнейше просить о исходатайствовании Высочайшего соизволе-

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

ния назвать его фортом Александрия, по случаю того, что заложено оно 21го текущего месяца, в Высокоторжественный день рождения Ее Императорского Величества Государыни Императрицы"*. Императорским указом от 14 января 1839 г. укрепление при р. Сочи получило название форт Александрия. Его размеры

составляли: расстояние между крайними точками по длине 120 саженей (около 256 м), по ширине 75 саженей (около 160 м). Строил форт Кавказский саперный батальон под командованием капитана Гернета. 18 мая 1839 г. из-за сходства названия с другим укреплением форт Александрия переименован в форт Навагинский в честь полка, отличившегося в Кавказской войне.

В результате десантных операций в 1839 г. были заложены форт Лазарев на р. Псезуапсе и форт Головинский на р. Шахе. Свои названия они получили по императорскому указу от 12 ноября 1839 г. в честь вице-адмирала М.П. Лазарева, главного командира Черноморского флота и портов Черного моря, и генерал-лейтенанта Е.А. Головина, командира Отдельного Кавказского корпуса.

В форте Лазарев в 1839 г. умер поэт-декабрист А.И. Одоевский.

Всего на Черноморском побережье Кавказа с 1830 по 1842 г. было возведено 17 укреплений, которые составили Черноморскую береговую линию. При высадке десантов и закладке укреплений горцы оказывали ожесточенное сопротивление.

Согласно императорскому указу от 5 апреля 1839 г. Черноморская береговая линия от устья р. Кубани до Мингрелии была разделена на два отделения: первое — от устья р. Кубани до форта Александрия (Сочи), второе — от форта Александрия до границ Мингрелии. Форт Александрия входил во второе отделение. Начальником первого отделения был назначен контр-адмирал Л.М. Серебряков, второго отделения — генерал-майор М.М. Ольшевский, а начальником всей береговой линии — генерал-лейтенант Н.Н. Раевский. Местопребыванием начальника первого отделения стало укрепление Новороссийское,

второго отделения — Сухум-Кале. Связь с укреплениями осуществлялась морским путем.

Береговые укрепления постоянно подвергались блокадам и нападениям со стороны горцев. Так, в феврале 1840 г. ими были взяты форты Лазарев и Головинский. Спустя несколько месяцев форты вновь занял русский десант. В результате последовавшей затем военной экспедиции в долине р. Псезуапсе было сожжено 13 аулов, уничтожены все сады. На море флот пытался прекратить любую торговлю турок с горцами, особенно оружием и людьми, которых вывозили на невольничьи рынки Османской империи. Вооруженное противостояние между гарнизонами укреплений и горцами продолжалось и в последующие годы. Только в 1846 г. у форта Навагинского произошло 19 боев и стычек, у форта Головинского — 10. Причем горцы нападали как на укрепления, так и на солдат, которые заготовляли дрова или пасли скот.

Большинство укреплений раслолагалось в неудобных местах, при их строительстве использовались в основном недолговечные материалы. Кроме боевых задач солдаты выполняли и другие работы, к числу которых относились ремонт строений и валов, выгрузка с судов каменного угля, продовольствия, вооружения, заготовка дров и т.п.

Влажный субтропический климат, малярия, сырость в помещениях, плохое питание, недостаток обмундирования и лекарств приводили к цинге, простудам и инфекционным заболеваниям. В результате заболеваемость и смертность в укреплениях достигли угрожающих размеров. В феврале 1840 г. в форте Головинском из 230 человек гарнизона болело 120 человек, в форте Навагинском из 243 человек — 134 человека.

|

В 1853 г. укрепления на Черноморском побережье находились в таком удручающем состоянии, что император Николай I на рапорте начальника Черноморской береговой линии написал: "Ничего к прежнему добавить не могу; эти несчастные гарнизоны, вероятно, приговорены к погибели; помочь

Указанная дата имеет отношение ко дню тезоименитства (именин) Александры, который отмечался, однако, двумя днями позже — 23 апреля; родилась же императрица 1 июля.

Указанная дата имеет отношение ко дню тезоименитства (именин) Александры, который отмечался, однако, двумя днями позже — 23 апреля; родилась же императрица 1 июля.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

сему мы не в силах". Однако это предсказание не сбылось. В начале 1854 г. в связи с Крымской войной (1853-1856 гг.) все укрепления Черноморской береговой линии были разрушены, а гарнизоны эвакуированы. Такое решение верховные власти приняли, руководствуясь тем, что во время войны корабли Черноморского флота дислоцировались в Севастополе и не смогли бы защитить укрепления, которые самостоятельно также не были готовы обороняться ни от дальнобойной флотской артиллерии противника, ни от нападений горцев.

Завершающий этап Кавказской войны наступил в 1860 г., когда командующий войсками Кубанской области, генерал-адъютант граф Н.И. Евдокимов, предложил план военных действий для окончательного покорения Западного Кавказа, причем главным средством для этого должно было послужить заселение казачьими станицами территории между реками Белой и Лабой и восточным берегом Черного моря. Горцам же было предложено выселиться на равнины Кубани или же переехать в Турцию.

Горцы предприняли несколько попыток в обмен на русское подданство остаться в горах, на прежних местах жительства. Однако даже император Александр II во время встречи в сентябре 1861 г. в укреплении Хамкеты (Адыгея) с представителями меджлиса, созданного в 1861 г. для совместных действий шапсугами, убыхами, абадзехами и натухайцами, ответил категорическим отказом: переселяйтесь или на Кубань, или в Турцию.

|

В начале 1864 г. специально сформированный Даховский отряд генерала В.А. Геймана в составе 11,5 батальона через Гойтхский перевал достиг побережья и занял бывший форт Вельяминовский (Туапсе). 5 марта отряд вошел в бывший форт Лазарев. По пути следования отряд, разделенный на три колонны, жег аулы и вытеснял жителей к берегу моря, к местам сбора горцев, выселяющихся в Турцию.

Сломив упорное сопротивление убыхов и шапсугов у р. Годлик, отряд 19 марта занял бывший форт Головинский, а 25 марта — бывший форт Навагин-ский. На его месте

был учрежден военный пост Даховский.

В начале апреля в лагерь отряда прибыл наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич. Здесь он принял убыхских старейшин и по их просьбе разрешил горцам еще месяц готовиться к переселению в Турцию. Однако многие горцы по-прежнему отказывались

|

покинуть пределы своей земли. Поэтому в середине апреля по направлению к нынешней Красной Поляне двинулись четыре ко-лонны войск: первая колонна под командованием генерал-майора П.Н. Шатилова — из Гагры в долину р. Псху, вторая колонна под командованием генерал-лейтенанта князя Д.И. Святополк-Мирс-кого — из бывшего укрепления Константинов-ского (Святого Духа) вверх по р. Мзымте, третья колонна под командованием генерал-майора В.А. Геймана — от верховьев р. Шахе параллельно Главному Кавказскому хребту, четвертая колонна под командованием генерал-майора П.Х. Граббе — от верховьев р. Малая Лаба через Главный Кавказский хребет. Из всех отрядов только отряд генерал-лейтенанта князя Д.И. Святополк-Мирского встретил на пути следования упорное сопротивление горцев.

Прибыв в урочище Кбаада (Красная Поляна), личный состав всех четырех отрядов 21 мая

1864 г. принял участие в торжественном молеб

не и параде войск, посвященных окончанию

Кавказской войны. Принимавший парад наме

стник на Кавказе великий князь Михаил Нико

лаевич отдал приказ по Кавказской армии, на

чинавшийся словами: "С чувством искренней

радости и уважения к доблести вашей поздрав

ляю вас, войска Кавказской армии, с покоре

нием Западного Кавказа и окончанием Кавказ

ской войны".

Однако для горских народов Кавказская война стала настоящей трагедией — с 1858 по

1865 г. за пределы родины вынуждены были

выехать около 500 тыс. человек.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

| ||

|

| О |

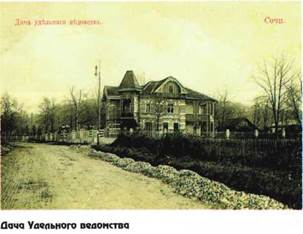

своение Россией территории современного Сочи началось после окончания Кавказской войны (1864 г.) и выселения коренных жителей края (шапсугов, убыхов, абазин).

В 1860-х — начале 1870-х гг. лучшие земли на побережье жаловались военным — участникам войны и государственным чиновникам. В то же время участки земли до 3 тыс. десятин в одни руки продавались за бесценок частным лицам, разыгрывались в лотерею в пользу благотворительных организаций. Никакой хозяйственной деятельности на жалованных и приобретенных землях, как правило, не велось. Впоследствии они стали объектом земельной спекуляции. Крупнейшими владельцами земли (до 7 тыс. десятин) были члены императорской семьи (имение Вардане великого князя Михаила Николаевича и его потомков).

Согласно "Положению о заселении Черноморского округа и управлении оным" (1866 г.), соответствующим законам 1896 г. и 1897 г., основной контингент колонистов составили безземельные и малоземельные крестьяне из западных и центральных губерний России. Для освоения побережья были привлечены также понтийские греки и армяне из Османской империи (Турции).

Российским колонистам полагалось денежное пособие на первоначальное обустройство на новом месте. Они бесплатно получали на семью по 30 десятин удобной земли на правах общинного пользования. Иностранным под-

данным земля предоставлялась в аренду частными владельцами; государственные льготы на них не распространялись.

По закону 1896 г. земля новым переселенцам давалась в аренду сроком на 5 лет под так называемые культурные и дачные участки с правом последующего выкупа их в частную собственность. Обязательным условием договора было разведение пользователями плодовых деревьев и винограда, застройка участка.

Закон 1897 г. допускал переселение только русских подданных Российской империи. К русским в то время относили также украинцев и белорусов. Одновременно вводилась 3-десятинная норма земельного надела на душу мужского пола (при основании новых поселений). При подселении в существующие — земельная норма оставалась прежней — 30 десятин на семью.

Переселенцы имели право на получение денежной ссуды. Предполагалось предварительное обустройство переселенческих участков за государственный счет, в частности, проведение дорог к населенным пунктам.

В 1904-1905 гг. практиковалась так называемая "вольная колонизация" с правом выбора участка из свободной государственной (казенной) земли и кратковременным (до отмежевания) освобождением от арендной платы.

Известны многочисленные случаи не санкционированного властями переселения в Сочинский округ, прежде всего армянских и греческих беженцев из Турции.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

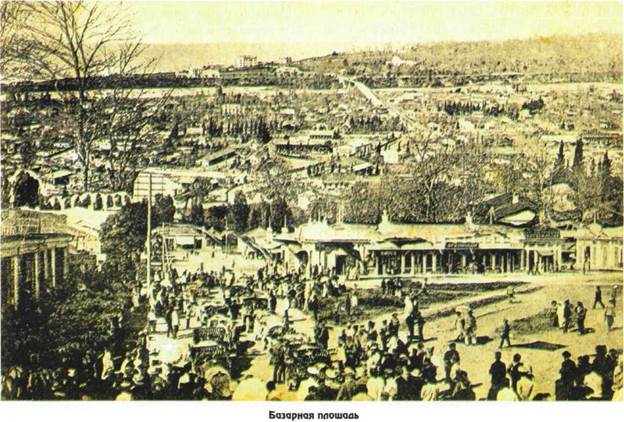

В 1869 — начале 1870-х гг. на Сочинском взморье селятся понтийские греки, молдаване, немцы, русские. В 1872 г. на Сочинском участке Черноморского округа в 12 селениях проживало 2019 чел.: в Вишневой — 124 (греки), в Калиновке — 126 (греки), в Лазаревской — 142 (греки), в Навагинской — 156 (русские и немцы), в Раздольной — 133 (русские), в Первинке — 84 (греки), в Молдаванке — 161 (молдаване), в Высокой — 122 (русские и украинцы), в Божьих Водах — 345 (адыги), в Пиленково — 88 (молдаване), в Лесной — 241 (адыги), в Веселой — 297 (молдаване).

В 1880-х гг. возникают селения Аше, Высокая и Нижняя Николаевка, Царское (русские), Пластунская (грузины); вторично, после 1870— 1878 гг., заселяется славянами (украинцами) сел. Ахштырь.

В 1880-1890-х гг. и особенно активно в начале XX в. Сочинский округ заселяется амшен-скими армянами, выходцами из причерноморской Турции (Понта). Армянские селения Лоо, Уч-Дере, Вардане, Веранда, Хобза и другие образуются на арендованных землях имения Вардане.

В 1891 г. в Сочинском округе насчитывалось 29 селений, как моноэтнических, так и смешанных.

К началу XX в. относится основной переселенческий поток в Сочинский округ русских, украинцев и белорусов. В 1905 г. славяне проживали почти в 30 селениях, из них 11 были смешанными. В Адлере они жили совместно с молдаванами, в Алеке — с грузинами, в Ахштыре — с австрийцами, в Аибге — с эстонцами, в Ермоловском — с эстонцами и немцами, в Лазаревке — с греками, в Навагинке — с немцами, в Пиленково — с молдаванами и поляками, в Раздольной — с немцами и поляками, в посаде Сочи — с грузинами, немцами.

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

Благодаря сходству природно-климатических условий Понта и Черноморского побережья Кавказа армяне и греки быстро освоились на новых местах жительства.

Благодаря сходству природно-климатических условий Понта и Черноморского побережья Кавказа армяне и греки быстро освоились на новых местах жительства.

Хозяйственная деятельность переселенцев из России складывалась значительно труднее. Резкая смена среды обитания, неправильный выбор мест для поселений, незнание местных форм и приемов землепользования явились причиной высокой заболеваемости и смертности первопоселенцев, падежа домашнего скота. В первые 20 лет колонизации происходила постоянная миграция переселенцев как внутри округа, так и за его пределы.

В заключении комиссии министерства земледелия и государственных имуществ (1894 г.) почти 30-летняя колонизация Россией Черноморского округа была признана неудавшейся. Отмечалось отсутствие комплексной программы заселения и освоения края, несогласованность действий правительственных и местных чиновников.

В конце XIX — начале XX в. наблюдалась значительная активизация переселенческого движения в Сочинский округ.

В начале XX в. численность населения Сочинского округа возросла в два раза по сравнению с концом XIX в. Если в 1891 г. в Сочинском отделе Черноморского округа числилось 5811 жителей, а в посаде Сочи — 460, то в 1897 г. — 13519 человек (в том числе в Сочи — 1352), в 1905 г. — 31290 человек (8163 в Сочи), а в 1916 г. — 49666 жителей (в Сочи — 13254).

В 1897 г. из 13519 жителей Сочинского округа 8402 человека являлись подданными России, 5117 — иностранцами (217 человек числились в посаде Сочи, 4900 — в округе).

В 1897 г. в Сочинском округе из числа подданных России проживали представители 24 национальностей:

русские - 2536

украинцы - 1239

греки - 1170

грузины - 1001

адыги - 745

молдаване - 612

эстонцы - 599

армяне - 161

немцы - 155

белорусы - 53

поляки - 46

азербайджанцы - 27

евреи - 13

латыши - 12

лезгины - 9

мордва - 7

вайнахи - 5

талыши - 3

абхазы, осетины, персы - по 2

турки, литовцы и венгры - по 1.

В 1916 г. численность основных этнических групп населения составляла: славян — 22170, армян — 13590, грузин — 4336 человек.

Хозяйственные занятия населения округа в конце XIX — начале XX в. в определенной степени регламентировались национальными традициями. Из зерновых культур греки возделывали преимущественно пшеницу, армяне, молдаване и адыги — кукурузу. Количество посевов было наибольшим у чехов, затем у грузин (имеретин), на четвертом месте — славяне. Виноградарством население округа почти не занималось. Исключение составляли адыги, жители с. Веселое (молдаване), хозяева частных владений. Небольшие сады имелись почти во всех селениях, традиционно — в адыгских. Табаководством занимались в основном армяне и греки, меньше славяне. Разводили сорта турецкого табака "Самсун", "Трабзон", "Дюбек". Адлер

2015-09-07

2015-09-07 1822

1822