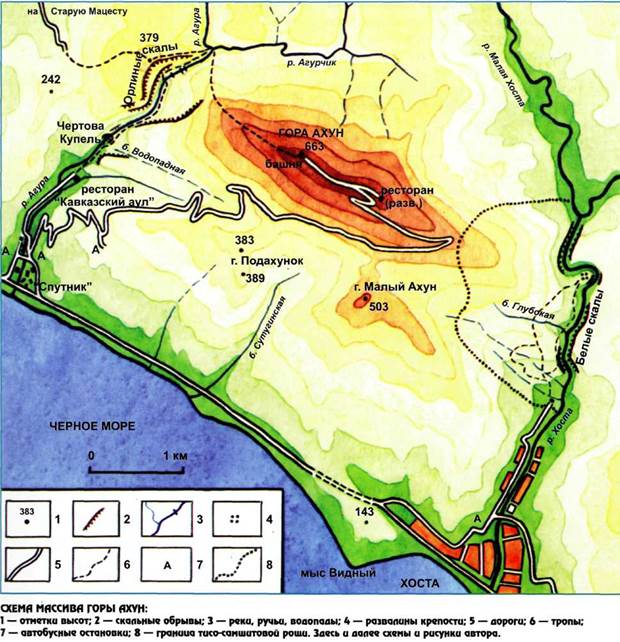

Гора Ахун представляет собой короткий пяти-километровый хребет, протянувшийся с северо-за-пада на юго-восток параллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м над уровнем моря. В приморской части Ахунский массив имеет два от-рога. На юго-восточном отроге находится верши-на Малого Ахуна, а на юго-западном — вершина Подахунок высотой 389 м, названная так людьми, селившимися на южном склоне Ахуна в конце XIX - начале XX в. Северо-восточный отрог Ахуна является водоразделом рек Агурчик и Хоста. Мас-сив горы Ахун имеет вид обособленной возвышен-ности, отделенной от окружающих гор глубоко врезанными долинами рек: с запада — Агуры, с севера — ее притока Агурчика и с востока — Хос-ты. На юго-западе, полого понижаясь, склон Аху-на подходит к берегу Черного моря.

Из Сочи Ахун похож своими очертаниями на вулканический конус, хотя к вулканизму никако-го отношения не имеет. С геологической точки зрения это антиклиналь, то есть складка выпук-лостью вверх, ядро которой сложено меловыми известняками, а крылья — палеогеновыми мерге-лями, песчаниками и аргиллитами. Ахунская ан-тиклиналь, протянувшаяся между долинами рек Мацесты и Хосты, разбита на блоки тектоничес-кими нарушениями. Именно по тектоническим на-рушениям проложили свой путь реки Агура и Хоста, образовав живописные ущелья, в бортах которых видна вскрытая толща известняков. Ор-линые скалы и их западный склон, отделенные от Ахуна долиной Агуры, также входят в состав Ахунской антиклинали. Ее ось, имея максималь-ное поднятие на горе Ахун, начинает погружать-ся к долине Агуры, а в долине р. Мацесты мело-вые известняки уходят под уровень эрозионного вреза. Здесь в результате прорезания р. Мацестой водоупорных палеогеновых отложений возникли сероводородные Мацестинские источники, при-уроченные к глубинному разлому. Именно они стали главным лечебным фактором и принесли славу курорту Сочи. Аналогичный источник есть и в долине р. Агуры, там, где она выходит из уще-лья, на контакте карстующихся и некарстующих-ся пород.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

Наличие в Ахунском массиве карстующихся, то есть растворимых водой, пород (известняков) обусловило разнообразие форм как поверхностного, так и подземного карста. Из поверхностных форм можно встретить микрокарры — борозды на известняковых скалах, разделенные острыми гребешками; карстовые рвы, развитые вдоль крутых склонов рек Агуры и Хосты; карстовые воронки, на дне которых иногда видны поноры -отверстия, через которые поглощаются дождевые и талые воды; карстовые овраги — промоины в рыхлых отложениях, дно которых достигает кар-стующихся пород.

Наличие в Ахунском массиве карстующихся, то есть растворимых водой, пород (известняков) обусловило разнообразие форм как поверхностного, так и подземного карста. Из поверхностных форм можно встретить микрокарры — борозды на известняковых скалах, разделенные острыми гребешками; карстовые рвы, развитые вдоль крутых склонов рек Агуры и Хосты; карстовые воронки, на дне которых иногда видны поноры -отверстия, через которые поглощаются дождевые и талые воды; карстовые овраги — промоины в рыхлых отложениях, дно которых достигает кар-стующихся пород.

К подземным формам карста относятся колодцы и пещеры. Крупных пещер на Ахуне нет, так как отсутствуют условия для концентрированно-

го стока. Девять наиболее значительных пещер Ахунского массива имеют протяженность десятки и более метров, а глубину до 40 м. Самая крупная из пещер — Ахунская. Ее протяженность 384 м, глубина 20 м. Пещера Чертова Нора, вход в которую находится в отвесной стене Чертовой Купели, имеет протяженность 252 м и глубину 15 м.

Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира. Отличительная особенность района в том, что на распределение растений влияет не столько высота над уровнем моря, сколько ориентирование склонов по сторонам света. Так, южные, хорошо прогреваемые, сухие склоны покрыты в основном дубовым лесом, переходящим ниже в дубово-грабовый лес с примесью ясеня и липы. Северный,

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

затененный склон занят буковым лесом с подлеском из лавровишни, падуба, лещины. Совсем другую картину мы видим в долине р. Агуры -субтропическая растительность колхидского типа, которому присущи смешанные леса, насыщенные реликтами третичного периода, многоярусность, вечнозеленый подлесок и множество лиан, обвивающих деревья и создающих непролазные чащи. Особенно труднопроходимы заросли сассапарили, листопадного лазающего кустарника-лианы.

Наиболее замечательный во флористическом отношении район Ахуна — его юго-восточный склон. Здесь расположена знаменитая Хостинская тисо-самшитовая роща, настоящий музей природы под открытым небом.

Впервые в литературе роща упоминается в конце XIX в. Она посещалась немногими туристами, любителями природы и учеными, в том числе такими крупными ботаниками, как В.Н. Сукачев, А.А. Гроссгейм, В.Н. Альпер. Путники пробира-

лись в рощу по диким лесным тропинкам в сопровождении проводника-старожила, а такое путешествие было по силам не каждому. В связи с бурным ростом Сочинского курорта в 20-30-х гг. XX в. значительно возросло число посетителей. Возникла необходимость, с одной стороны, в благоустройстве пешеходных троп и прокладке новых, с другой стороны — в охране этого уникального уголка природы. В 1930 г. Хостинская тисо-самшитовая роща была объявлена заповедной на площади 238 га. В 1936 г. проложена экскурсионная тропа к обрывам Белых скал, с которых открывался живописный вид вниз, на зажатую в ущелье р. Хосту, на уходящие вдаль лесистые хребты и далекие снежные горы. От Белых скал тропа вела к тысячелетнему тису у входа в рощу. Так возник круговой экскурсионный маршрут Самшитовое кольцо общей длиной 1,6 км. А в 1938 г. тропа была продолжена к развалинам средневековой крепости. В 1948 г. площадь рощи увеличили до 301 га за счет

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

присоединения левобережного участка у Белых скал. Чтобы посетителям было интереснее возвра-щаться назад, от развалин крепости в 1957 г. про-вели новую тропу вдоль р. Хосты. Получился вто-рой кольцевой маршрут — Большое кольцо, про-тяженностью 5 км.

присоединения левобережного участка у Белых скал. Чтобы посетителям было интереснее возвра-щаться назад, от развалин крепости в 1957 г. про-вели новую тропу вдоль р. Хосты. Получился вто-рой кольцевой маршрут — Большое кольцо, про-тяженностью 5 км.

Тисо-самшитовая роща-природный комплекс смешанных лесов колхидского типа. Здесь произ-растает 70 видов древесных и кустарниковых по-род. Склон Ахуна, на котором расположена роща, прорезан рядом балок: Оползневой, Лабиринто-вой, Глубокой и др. Обилие здесь влаги и тепла способствовало пышному развитию растительно-сти, которая представлена в основном реликтами третичного периода. Среди них преобладают тис и самшит, что и определило название рощи. В ка-честве примесей присутствуют граб, бук, ясень, клен и явор, реже — хмелеграб. На сухих почвах в верхней части рощи господствуют дуб с подлеском из грабинника, кизила и скумпии, в северо-запад-ной части — бук.

В конце XIX — начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в то время называли гору) уже были проложены тропы, по которым подни-мались любители красивых видов. Но их ждало разочарование. Вот что пишет в своем путеводи-теле 1911 г. С.П. Дороватовский: "Охун - самая высокая гора около Сочи на берегу моря. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес". Притя-гательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы все же заставляли людей искать выход из это-го положения. У того же автора читаем: "На Охун некоторые любители поднимаются к восходу сол-

нца... Восход солнца из-за снежных гор особенно эффектен ранней весной, когда на Охуне древес-ная листва еще не развернулась. Позже, когда де-ревья покроются полной листвой, с Охуна трудно что-нибудь увидеть. Заросль так густа, что через нее решительно ничего не видно".

|

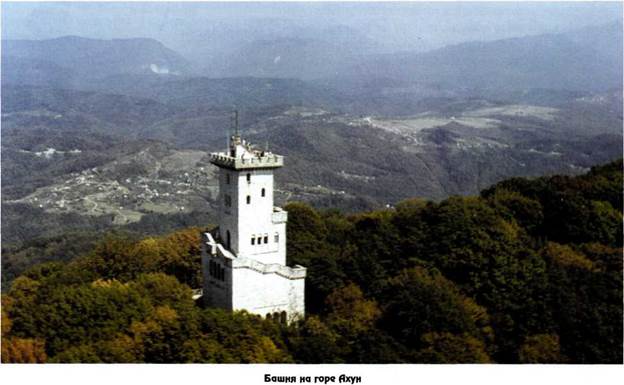

В 1933 г. началась коренная реконструкция ку-рорта Сочи, возводились новые двор-цы санато-риев, ван-ные здания, театры, строились дороги. Не был обой-ден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабо-чих дня было проложено десятикилометровое шос-се от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора СИ. Во-робьева. На расстоянии 875 м от башни на вершин-ном гребне горы был сооружен ресторан ориги-нальной формы по проекту архитектора Д.Г. Чис-лиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия на гору Ахун ста-ла одной из самых популярных в Сочи.

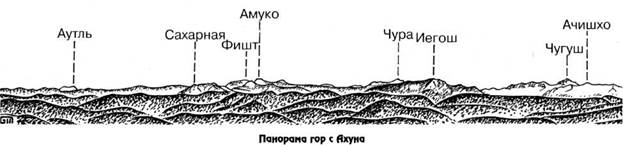

С верхней площадки Ахунской башни, с высо-ты 693 м открывается великолепная панорама: без-брежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и дру-гие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов.

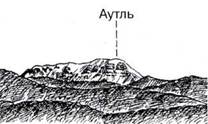

Самая левая (западная), сравнительно высокая вер-шина в ахунской панораме — гора Аутль (1856 м). Расстояние до нее - 45 км. В бинокль хорошо вид-ны горизонтальные пласты слагающих гору оса-дочных пород — юрских песчаников и глинистых сланцев.

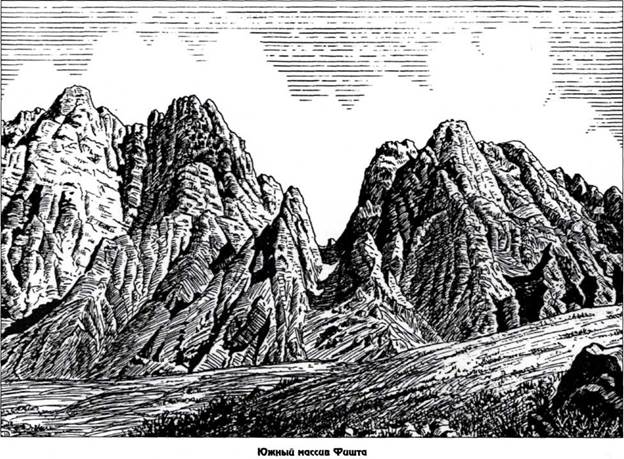

Правее Аутля мы видим вершины гор Сахар-ной, Амуко и зрительно расположенный между ними Фишт (2867 м), который на самом деле уда-лен от первых двух вершин на 20 км, а от Ахуна на 45 км.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

Сложенный розоватыми рифогенными извест-няками верхнеюрского периода Фишт относится к Главному Кавказскому хребту. Это гора, заме-чательная во многих отношениях. На Фиште на-ходятся первые с запада ледники Кавказа (с Ахуна они не видны); несколько довольно глубоких пе-щер: система Друзей — Турист — Крестик (630 м), Парящая Птица (560 м), сквозная пещера Ольга (520 м), пещера Англо-Русская (500 м); два водопа-да высотой 158 и 110 м (по измерениям СП. Лозо-вого).

Гора Амуко расположена в одноименном хреб-те, который отходит к западу от Главного водо-раздела. Мы видим эту гору чуть правее Фишта: острый конус горы Малый Амуко (1846 м) и тра-

пецию собственно Амуко (1920 м). От Малого Амуко влево (на юго-запад) отходит лесистый хре-бет к горе Сахарной (1550 м). Расстояние между ними всего 3,5 км, но путь по зарослям настолько труден, что туристы назвали его "Тропой отваж-ных".

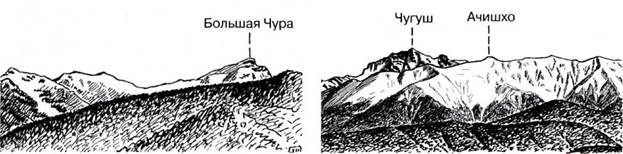

Следующая вершина нашей панорамы — гора Большая Чура (2250 м), вершина которой видна за лесистым гребнем горы Иегош (1789 м). Распо-ложена Большая Чура в 30 км от Ахуна в 1,5 км к западу от Главного водораздела. Массив го-ры сложен породами различной устойчивости к разрушению. Наиболее возвышенные участки -башни, гребни — образованы более прочными кварцевыми порфирами и туфами, а менее прочные

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

породы — аргиллиты, песчаники, мергели — сла-гают седловины, лощины и другие отрицательные формы рельефа. В двух километрах к юго-востоку от вершины Большой Чуры на высоте около 1850 м начинает свой бег р. Сочи и через 45 км впадает в Черное море.

Правее Иегоша виден скалистый хребет, увенчан-ный островерхой вершиной горы Чугуш (3238 м). Сложенный кристаллическими сланцами, гнейса-ми и гранитами массив горы Чугуш относится к Главному Кавказскому хребту. Современное оле-денение массива представлено одиннадцатью лед-

никами, самый крупный из которых имеет площадь 1,2 км2. Все ледники расположены на северных склонах, поэтому с Ахуна они не видны.

Чуть правее Чугуша и на 10 км ближе к нам про-тянулась длинная пологая гора Ачишхо (2391 м), вершина которой находится на Главном водо-разделе. По своему геологическому строению Ачишхо, как и Чура, относится к так называемым останцевым горам. Она сложена прочными вул-каногенно-осадочными породами — порфирита-ми и туфами, сохранившимися в виде зубцов, башен, и менее прочными глинистыми сланцами и

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

песчаниками, которые приобрели форму седловин и понижений. Некоторые зубцы, хорошо видимые из Красной Поляны, получили собственные назва-ния: Волчьи Зубы и Лошадиная Голова. Кстати, один из переводов топонима "Ачишхо" означает "Лошадиная гора".

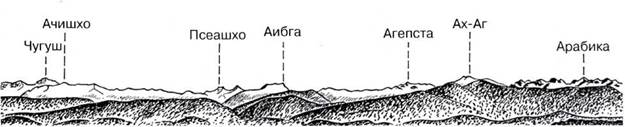

Массив Псеашхо зрительно виден в створе уще-лья Ахцу. С Ахуна видны пять вершин массива: Западный Псеашхо (2899 м), правее характерная трапеция с вершинами Северный (3257 м) и Юж-ный (3251 м) Псеашхо, а еще правее, за глубокой седловиной, острый конус пика Сахарная Голова, или Сахарный Псеашхо (3189 м). Еще дальше впра-во виден острый зуб пика Кожевникова (3070 м),

слегка возвышающийся над горизонтальным пле-чом Аибги. Пик назван по имени ученого-ботани-ка А.В. Кожевникова.

В массиве Псеашхо, имеющем сложное геоло-гическое строение, представлены породы разных возрастов: гнейсы, сланцы, мраморы, конгломера-ты, песчаники, туфы, порфириты.

Интересен район и своим оледенением. Здесь на-ходятся десять ледников, один из них — ледник Псеашхо — самый крупный ледник не только Краснодарского края, но и всего Кавказа к западу от Архыза. Длина ледника 3,1 км, площадь 1,8 км2. Еще одна примечательная особенность района: в массиве Псеашхо находятся первые с запада лед-

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

ники Кавказа, расположенные на южном склоне Главного Кавказского хребта. Это три небольших Пслухских ледника и ледник Сахарный. Эти лед-ники — единственные, которые можно увидеть с Ахуна и с побережья в районе Сочи.

ники Кавказа, расположенные на южном склоне Главного Кавказского хребта. Это три небольших Пслухских ледника и ледник Сахарный. Эти лед-ники — единственные, которые можно увидеть с Ахуна и с побережья в районе Сочи.

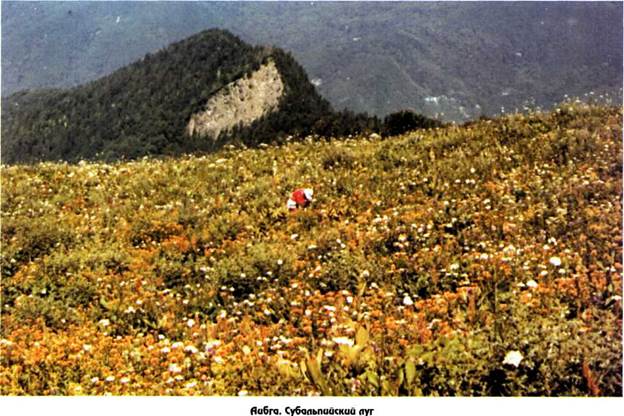

Правее Псеашхо расположена четырехглавая гора Аибга, сложенная юрскими известняками, аргиллитами и порфиритами. С Ахуна мы видим только три вершины, слегка возвышающиеся над гребнем почти двухкилометровой протяженности: пики I (2391 м), II (2450 м) и высшую точку Аибги пик III (2462 м). Четвертая вершина — пик Черная Пирамида (2375 м) — с Ахуна не видна, но те, кто побывал в Красной Поляне, наверняка любовались ее стройной готической формой.

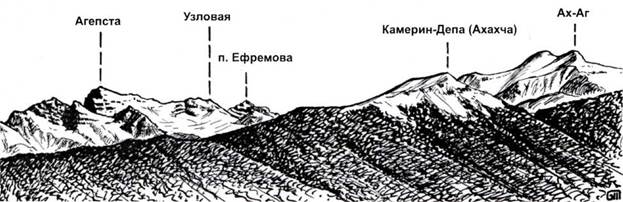

Нашу панораму продолжает суровая скалистая Агепста (3256 м), сложенная юрскими порфирита-ми и туфогенными песчаниками. Находится она в хребте Аибга — Ацетука и является высшей точ-кой этого хребта, а также высшей точкой Большо-го Сочи. Некоторые географы называют хребет Аибга-Агепста-Ацетука Южным Передовым, включая в него и Ачишхо. Правее Агепсты мы видим вершину Узловую (3118 м) и пик Ефремова (3114 м), названный в честь Юрия Константино-вича Ефремова, известного географа, писателя, поэта, автора замечательной книги "Тропами гор-ного Черноморья". С севера Агепста сурова и ве-личественна. Это царство льда, снега и отвесных

неприступных скал. Здесь расположены четыре небольших каровых ледника, самый крупный из которых - Хымс-Анёкё - имеет площадь 0,8 км2.

Агепста пользуется популярностью у туристов и альпинистов. Первое спортивное восхождение на Агепсту с севера было совершено в 1935 г. группой сочинских спортсменов под руководством А. Пьянкова. В восхождении принимал участие известный сочинский краевед П.М. Голубев.

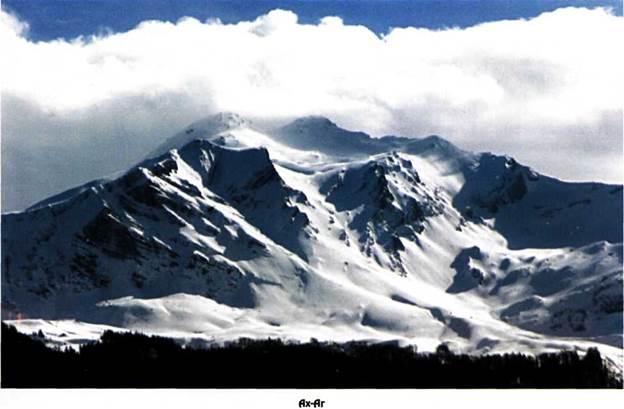

Следующая вершина, удивительно напоминаю-щая своими очертаниями Эльбрус, находится в Абхазии, на расстоянии 36 км от Ахуна. Это гора Ах-Аг, сложенная верхнеюрскими известняками. Южная (правая на нашей панораме) вершина горы имеет отметку 2732 м, северная — на один метр ниже (по измерениям автора). Расстояние между вершинами около 300 м, что может служить свое-образным масштабом для оценки размеров горы.

На 11 км ближе к нам проходит невысокий хре-бет Кацирха с вершиной Камерин-Депа (1967 м), другое название - Ахахча. А завершают нашу панораму массив горы Арабика (2657 м), увенчан-ный десятком красивых скальных пиков, и, правее, невысокая гора Мамдзышха (1866 м).

Бытует мнение, что с горы Ахун в хорошую по-году можно увидеть берега Турции. Произведен-ные автором расчеты, учитывающие кривизну Земли и рефракцию света, показывают, что тео-ретически существует возможность увидеть вер-

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| ||

|

|

шины турецких гор, например гору Качкар от высоты 2800 м до вершины (3937 м). Однако на практике воздушная дымка сильно сокращает дальность обзора, и видимая панорама обычно ограничивается мысом Уч-Дере на северо-западе и мысом Пицунда на юго-востоке.

Агурское ущелье

Маршрут начинается от автобусной остановки "Агура" (автобус № 124) и по асфальтированной дороге идет на север, сперва вдоль левого, затем правого берега Агуры, оставляя позади сочинский туристский центр "Спутник". Пройдя около 900 м, снова переходим по мосту на левый берег Агуры. Обращает на себя внимание мутный, белесый цвет воды в реке и неприятный, тухлый запах. Это к пресной речной воде подмешиваются минеральные воды сульфидного Мацестинского источника, который расположен выше, у выхода Агуры из ущелья. Подходим к экзотическому ресторану "Кавказский аул". Здесь проходит граница карстующихся и некарстующихся пород: палеогеновые отложения сменяются верхнемеловыми известняками. Через 70 м подходим к двум бетонным "грибам" — укрытию на случай дождя. Справа, в неглубокой яме, можно найти окаменелых морских ежей, свидетелей того, что в далеком прошлом здесь плескались воды теплого моря.

Дорога заканчивается, дальше наш путь пойдет по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостиками. Через 300 м от начала тропы, справа по ходу к основному руслу Агуры подходит сухое русло балки Водопадной. На ее высокой правобережной скале виден вход в небольшую пещеру.

Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры — и мы у небольшого мрачноватого водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова Купель. Агура падает в водоем порогом-водопадом из прорезанной в известняках теснины, шириной в самом узком месте всего 2,5 м. Слева зияет отверстие пещеры Чертова Нора. Тропа обходит этот участок сверху, зигзагами набирает высоту и плавно поднимается вдоль левобережного борта ущелья. Справа остается каменная беседка для отдыха, а вот и небольшая площадка. Здесь тропа вырублена в скалах еще в 1911 г. Видны остатки пробуренных отверстий —шпуров, куда закладывали взрывчатку при прокладке тропы.

С площадки открывается вид на отвесную стену обвального происхождения с двумя молоды-

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

ми сосенками наверху. Пройдя по тропе вперед 300-350 м, увидим эту скалу во всем ее величии - от вершины, возвышающейся на 125 м над уровнем реки, до подножия со следами обвала 40-летней давности.

ми сосенками наверху. Пройдя по тропе вперед 300-350 м, увидим эту скалу во всем ее величии - от вершины, возвышающейся на 125 м над уровнем реки, до подножия со следами обвала 40-летней давности.

Тропа плавно спускается вниз. Вот и метал-лический мостик, ниже которого видны остатки старого моста, погребенного под глыбами недав-него обвала. С моста открывается вид на самый красивый нижний Агурский водопад. Он двух-ступенчатый: вода падает сперва в узкий корот-кий каньон, а из него — в небольшое озерцо ди-аметром 28 м. Переходим через мостик. Тропа огибает нижний водопад по правому берегу, сер-пантином преодолевает крутой участок и выво-дит к верхнему водопаду. Есть еще средний во-допад, но он плохо просматривается с тропы. Над ним, словно ориентир, виднеется круглое отверстие небольшой пещеры в отвесной глад-кой стене левобережья Агуры. Высота водопа-дов составляет: верхнего — 21м, среднего — 23 м, нижнего — 30 м (две ступени — 20 и 10 м). Летом водопады часто пересыхают, и даже озер-ко под нижним водопадом полностью высыхает в засушливые годы.

Выше верхнего водопада богатая на выдумки природа преподносит нам несколько живописных ванночек и котлов, вымытых водой в растворимых известняках, а также каскад из восьми порогов и маленьких водопадов, самые крупные из которых достигают высоты 3 и 3,5 м.

Дальше продольный профиль русла Агуры ста-новится ровным, а вот и слияние Агуры с ее левым притоком Агурчиком. Здесь развилка троп: левая идет по бровке обрыва на высшую точку Орлиных скал и далее вниз, на Старую Мацесту; правая — на вершину горы Ахун.

2015-09-07

2015-09-07 1643

1643