МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. АСТАНА

Школа № 54

Класс 11

Оспанов Мадияр

МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖРД ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Направление:

Секция:

Научный руководитель:

Научный консультант:

К.т.н., доцент ЕНУ им. Л. Гумилева Ибилдаев Б. К.

г. АСТАНА, 2014

| СОДЕРЖАНИЕ | ||

| Введение | ||

| РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | ||

| 1.1 | Основные типы ракетных двигателей | |

| 1.2 | Основные типы ракетных двигательных установок | |

| ТРЕБОВАНИЯ К РАКЕТНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ | ||

| 2.1 | Основные требования | |

| МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖРД | ||

| 3.1 3.2 | Ракетное топливо Выбор ракетного топлива | |

| Заключение Список литературы |

АБСТРАКТ

Целью предлагаемого научного проекта является улучшение тяговых характеристик жидкостного ракетного двигателя для ракетно-космической техники.

Этапы исследования. В ходе выполнения научного проекта для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующее:

|

|

|

1. Сделать обзор литературы соответствующей выбранной теме.

2. Необходимо рассмотреть основные критерии оценки тяговых характеристик жидкостных ракетных двигателей.

3. Необходимо выявить наиболее важные факторы, влияющие на повышение тяговых характеристик жидкостных ракетных двигателей

4. Необходимо разработать рекомендации для повышения тяговых характеристик жидкостных ракетных двигателей

Актуальность. С экономической точки зрения для повышения конкурентоспособности того или иного ракеты-носителя, необходимо при существующей массе ракеты-носителя, обеспечить доставку на орбиту большего количества полезной нагрузки.

Для этого необходимо обеспечить повышение тяговых характеристик жидкостного ракетного двигателя. Существуют разные подходы для решения этой проблемы. Наша страна имеет на своей территории космодром Байконур и в перспективе возможно у нас появится свой ракета-носитель. Поэтому необходимо уже сейчас проводить исследования в этом направлении.

Научная новизна. В научном проекте мы рассматриваем в качестве объекта исследования ракетное топливо. Наш выбор обусловлен тем, что для исследования конструкции ракеты-носителя необходимо иметь опытные образцы и испытательные стенды. Для исследования ракетного топлива необходимо расчетным путем добиться оптимального соотношения компонентов ракетного топлива. В этом и заключается новизна нашего научного проекта.

Практическая значимость. Разработаны рекомендации по повышению тяговых характеристик жидкостного ракетного двигателя для ракетно-космической техники.

|

|

|

ABSTRACT

The purpose of the proposed research project is to improve traction characteristics of the liquid rocket engine for rocket and space technology.

Stages of the study. In the course of a research project to achieve this goal

t is necessary to do the following:

1 Make a review of the literature appropriate to the chosen topic.

2 It is necessary to consider the main criteria for assessing the thrust characteristics of liquid rocket engines.

3 It is necessary to identify the most important factors affecting the on-elevated traction characteristics of liquid rocket engines

4 It is necessary to develop recommendations to improve traction characteristics of liquid rocket engines

Relevance. From an economic point of view to improve the competitiveness of a launch vehicle, it is necessary under the current weight of the launch vehicle, to ensure delivery on orbit more payload.

This requires increasing the traction characteristics of liquid rocket engine. There are different approaches to solve this problem. Our country is on its territory and the Baikonur Cosmodrome in the future maybe we will have a booster. Therefore, now is the time to carry out research in this direction.

Scientific novelty. In the research project, we consider as an object of research rocket fuel. Our choice is motivated by the fact that for the study of the design of the launch vehicle must have prototypes and test rigs. To investigate the propellant must be calculated by the ratio of the components to achieve an optimal propellant. This is the novelty of our research project.

The practical significance. Recommendations to improve traction characteristics of liquid rocket engine for rocket and space technology.

Принятые сокращения

ЖРД – жидкостной ракетный двигатель

КТ – компонент топлива

КРТ – компонент ракетного топлива

РД – ракетный двигатель

РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива

РДГТ – ракетный двигатель гибридного топлива

ТНА – турбонасосный агрегат

1 РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

1.1 Основные типы ракетных двигателей

Для получения больших удельных импульсов необходимо увеличивать скорость истечения продуктов сгорания из сопла камеры двигателя. Создание наибольшей кинетической энергии реактивной струи (наибольшей Wа) является основной и конечной целью всех рабочих процессов, протекающих в ракетных двигателях (РД). Это достигается, прежде всего, выбором типа двигателя. Существует большое количество различных типов ракетных двигателей, которые можно классифицировать по виду первичной энергии и агрегатному состоянию топлива.

Для получения больших удельных импульсов необходимо увеличивать скорость истечения продуктов сгорания из сопла камеры двигателя. Создание наибольшей кинетической энергии реактивной струи (наибольшей Wа) является основной и конечной целью всех рабочих процессов, протекающих в ракетных двигателях (РД). Это достигается, прежде всего, выбором типа двигателя. Существует большое количество различных типов ракетных двигателей, которые можно классифицировать по виду первичной энергии и агрегатному состоянию топлива.

|

| |||||

|  |  |

Рисунок 1 - Классификация ракетных двигателей

По виду первичной энергии различают ракетные двигатели (рисунок 1): химические, солнечные, ядерные, электрические, газовые и некоторые другие типы. Каждый тип двигателей, в свою очередь, по другим признакам подразделяется на более мелкие классы. В частности, по агрегатному состоянию компонентов топлива среди химических РД можно выделить ракетные двигатели на жидком топливе (ЖРД), твердом топливе (РДТТ) и гибридном топливе (РДГТ).

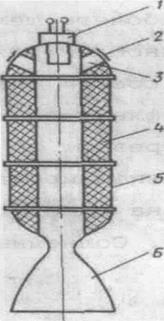

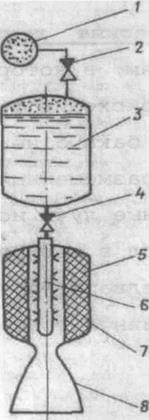

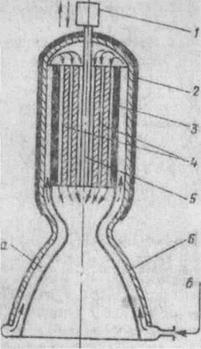

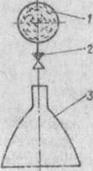

Химические ракетные двигатели являются наиболее применяемыми и хорошо освоенными РД. Рабочие тела (компоненты топлива) этих двигателей одновременно служат источниками тепла и источниками рабочего тела (отбрасываемой массы). Жидкостные ракетные двигатели используют жидкие окислитель и горючее. Они с помощью системы подачи топлива (СПТ) под давлением подаются в камеру, где сгорают и в виде продуктов сгорания истекают через сопло, создавая тягу. В ракетном двигателе твердого топлива (рисунок 2) смесь окислителя и горючего находится в твердой фазе (твердое топливо) и в виде заряда 4 размещается непосредственно в корпусе 5 камеры. Зажигание заряда твердого топлива при запуске двигателя производится с помощью специального устройства - воспламенителя сгорания 1. Процессы преобразования топлива и его химической энергии в кинетическую энергию продуктов сгорания в РДТТ протекает аналогично процессам в камерах ЖРД. Для выключения двигателя сбрасываются крышки 2 и продукты сгорания выбрасываются не только через реактивное сопло 6, но и через сопла противотяги 3. Это позволяет резко понизить давление в камере до значения, при котором прекращается процесс горения заряда, а также компенсировать тягу основного сопла при выключении двигателя с целью снижения импульса последствия. Ракетные двигатели гибридного топлива (рисунок 3) являются комбинацией ЖРД и РДТТ. Горючее в твердой фазе в виде заряда 5 помещается непосредственно в камере 7, а жидкий окислитель 3 через клапан 4 и распылитель 6 подается в камеру. Для подачи окислители в камеру используется энергия сжатого газа из баллона 1. Данный тип двигателей широкого применения не имеет.

|

|

|

Химические ракетные двигатели характеризуются малой удельной массой (γрд = 1,2... 1,8 кг/кН) и возможностью получения больших тяг в одном двигателей (до 10 000 кН и более). РДТТ отличаются простотой конструкции по сравнению с ЖРД, но имеют более низкий удельный импульс и не обладают возможностью изменения тяги в полете.

Солнечные ракетные двигатели относятся к термическим ракетным двигателям, в которых нагрев рабочего тела (например, водорода) происходит за счет солнечной энергии.

Рисунок 2 - Ракетный двигатель на твердом топливе (РДТТ):

1 - воспламенитель; 2 -крышка; 3 -сопла противотяги; 4 - заряд твердого топлива; 5 - камера сгорания (корпус РДТТ); 6 – сопло

Рисунок 3 - Ракетный двигатель на гибридном топливе (РДГТ):

I - баллонсосжатым газом; 2, 4 - клапаны; 3- бак с жидким окислителем; 5 - заряд твердого горючего; 6 -распылитель; 7-камера сгорания; 8 - сопло

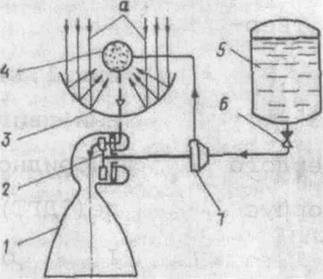

Водород (рисунок 4) из бака 5 центробежным насосом 7 подается в теплообменник 4, размещенный в фокусе рефлектора 3. Сфокусированные солнечные лучи испаряют и нагревают до высокой температуры водород в теплообменнике. Газифицированный нагретый водород предварительно поступает на газовую турбину 2 и затем в реактивное сопло 1 двигателя. Солнечные двигатели имеют высокий удельный импульс (до 10 000 Н/(кг/с)), но при современном уровне развития ракетно-космической техники считаются малоперспективными, так как им необходимы крупногабаритные рефлекторы.

Рисунок 4 - Солнечный ракетный двигатель:

а - солнечные лучи; 1 - камера; 2 - турбина; 3 - рефлектор; 4 - теплообменник; 5 - бак с жидким рабочим телом; 6 - клапан; 7 - центробежный насос

|

|

|

Ядерные ракетные двигатели также относятся к термическим ракетным двигателям, источником тепла для которых служит ядерная энергия. В качестве примера на рисунке 5 показан основной агрегат двигателя - камера 6 с размещенным внутри нее ядерным реактором, состоящим из тепловыделяющих элементов 4, отражателя 3 и управляющего стержня 5 с приводом 1. Ядерное горючее размещается в тепловыделяющих элементах. Снаружи камера имеет радиационную защиту 2. После выпуска реактора из бака в камеру через охлаждающий тракт "а" поступает рабочее тело (водород). Рабочее тело, проходя через каналы тепловыделяющих элементов, испаряется и нагревается до высокой температуры. В результате истечения продуктов испарения создается реактивная сила. Регулирование тяги осуществляется изменением расхода рабочего тела. Основными достоинствами ядерных двигателей является сравнительно высокие удельные импульсы (9000... 25000 Н/(кг/с) и возможность получения больших тяг. Недостатками - повышенная масса конструкции, обусловленная наличием радиатора и радиационной защиты, а также опасность радиационного заражения.

Газовые ракетные двигатели используют механическую энергию сжатого газа(или пара), запасенного в баллонах или получаемого в специальных агрегатах. Двигатели подобного типа (Рисунок 6)весьма просты по устройству и принципу работы. После открытия клапана 2 газ под давлением из баллона поступает в сопло 3 где расширяется, создавая тягу. Они применяются в системах ориентации и стабилизации КА.

Электрические ракетные двигатели используют электрическую энергию, которая расходуется на создание электрически заряженных частиц (ионов, свободных электронов) и на их разгон с помощью электростатического или электромагнитного полей. По способу разгона рабочего тела электрические ракетные двигатели принципиально отличаются от вышерассмотренных термических и газовых ракетных двигателей.

Рисунок 5 - Камера ядерного ракетного двигателя:

а - охлаждающий тракт; б - подвод жидкого водорода; 1 - привод регулирующего стержня; 2 - защитный экран; 3 - отражатель, 4 - тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) с ядерным топливом; 5 - регулирующий стержень; 6 - сопло

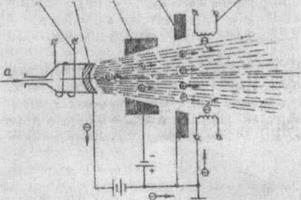

На рисунке 7 показана схема электростатического ракетного двигателя. Он состоит из трех основных элементов: ионизатора 2, электростатической ускоряющей системы 3 и нейтрализатора 5.

Рабочее тело (например, цезий) в ионизаторе испаряется. При соприкосновении паров рабочего тела с нагретой поверхностью ионизатора образуются ионы 1 который в виде пучка истекают из ионизатора и разгоняются до больших скоростей в электростатическом поле ускоряющей системы (скорости разгона могут достигать 100 км/с). В результате создается реактивная сила. Для нейтрализации пуска положительных ионов в их поток на выходе из двигателя с помощью нейтрализатора 5 вводятся электроны. Для

этого используются электроны рабочего тела, которые освобождаются в процессе его ионизации в ионизаторе и подаются к нейтрализатору по внешней электрической цепи. Электрические ракетные двигатели имеют высокие удельные импульсы [(0,5; 10......1,0 * 105 Н/(кг/с)], могут работать длительное время, но им присущи и существенные недостатки - малые тяги (порядка 0,1 Н и менее) и большие удельные массы.

Рисунок 6 - Газовый ракетный двигатель:

1 – ШБ со сжатым газом; 2 – обратный клапан; 3 – камера

.

Рисунок 7 - Электростатический ракетный двигатель:

а- подвод рабочего тела (цезия, лития или др.); 1 - электронагреватель ионизатора; 2 - ионизатор из пористого вольфрама; 3 - ускоряющий электрод; 4 - замедляющий электрод; 5 - нейтрализатор

Ракетные двигатели классифицируются (различаются) и по другим признакам, например: а) по назначению - маршевые, рулевые, корректирующие, тормозные, стабилизации и ориентации;

б) по ресурсу - одноразового и многоразового использования;

в) по количеству включений - однократного и многократного включения;

г) по развиваемой тяге;

- малой тяги (от 1,0 10 до 1,6 кН);

- средней тяги (от 1,6 до 1000 кН);

- большой тяги от 1,0 до 10 МН);

- сверхбольшой тяги (свыше 10 МН).

1.2 Основные типы ракетных двигательных установок

Различают два понятия "двигатель" и "двигательная установка".

Ракетным двигателем называют камеру и совокупность агрегатов, узлов и трубопроводов, обеспечивающих дозированную подачу компонентов топлива в нее. Указанные узлы и агрегаты размещаются непосредственно на камере или на раме двигателя, используемой для его крепления и передачи тяги к силовому кольцу ракеты-носителя.

Ракетная двигательная установка (РДУ) - более сложное устройство. РДУ включает в себя следующие системы и агрегаты.

1) Двигатели. В составе РДУ может быть один однокамерный или многокамерный маршевый двигатель или несколько однокамерных маршевых двигателей с заданной суммарной тягой. Наряду с маршевыми двигателями в составе РДУ могут быть и вспомогательные двигатели с относительно небольшой тягой (рулевые, тормозные и т.д).

2) Баки с компонентами топлива. Внутри и снаружи баков устанавливаются различные агрегаты и трубопроводы: клапаны, расходные и заправочные трубопроводы и др.

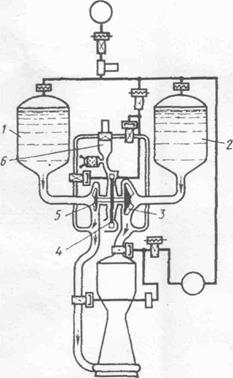

Рисунок 8 - РДУ с газобаллонной вытеснительной подачей:

1-баллон со СГ; 2,5,6-клапаны; 3,4-топливные баки; 7-камера

3) Системы автономного управления (САУ) и регулирования (САР)

4) Агрегаты систем наддува, продувок, контроля и др.

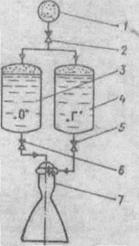

В зависимости от способа подачи компонентов топлива в камеру различают жидкостные РДУ с вытеснительной и насосной системами подачи топлива.

В РДУ с вытеснительной подачей компоненты топлива из баков в камеру подаются за счет энергии сжатых газов. Давление в топливных баках за счет их наддува газом поддерживается выше, чем в камерах.

Простейшая схема такой РДУ показана на рисунке 8. Двигательная установка состоит из камеры 7, топливных баков 3, 4, баллона со сжатым газом I и пневмоклапанов 2, 5, 6. При открытии клапана 2 сжатый газ из баллона поступает в газовую подушку топливных баков, давление в баках возрастает. При открытии клапанов 5 и 6 компоненты топлива поступают в камеру, в которой начинаются процессы горения и истечения продуктов сгорания из сопла. Для выключения двигателя необходимо закрыть клапаны2,5 и 6. Рассмотренная РДУ обладает достаточной простотой, высокой надежностью и имеет широкое применение в тех случаях, когда необходимы малые тяги и небольшие суммарные импульсы. С увеличением суммарного импульса тяги возрастают массы газа и баллона, поэтому использование вытеснительной подачи становится нерациональным. РДУ с такой подачей имеет еще один недостаток - низкое давление в камере. Его повышение связано с необходимостью повышать давление в топливных баках, а значит, и толщины их стенок. Это приводит к возрастанию массы баков и всей РДУ.

РДУ с насосной подачей компонентов топлива из баков в камеру имеют в своем составе насосы (как правило, шнекоцентробежные). Привод насосов осуществляется газовой турбиной, рабочим телом для которой является генераторный газ, вырабатываемый в специальном газогенераторе. Давление в баках такой РДУ поддерживается существенно ниже давления в камерах. Конструктивно агрегаты насосной системы подачи входят в состав ЖРД. Различают ЖРД с насосной подачей, работающие по схеме без дожигания (схема "жидкость - жидкость") и по схеме с дожиганием в камере генераторного газа (схемы "газ жидкость" или "газ - газ").

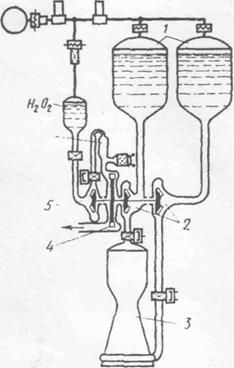

В состав ЖРД без дожигания (ЖРД «открытой» схемы с газогенератором, работающим на основных компонентах топлива) (рисунок 9) входят камера, турбонасосный агрегат, включающий в себя насосы окислителя 3,горючего 5, и газовую турбину 4, газогенератор 6, клапаны. Компоненты топлива с помощью насосов через клапаны подаются в жидком виде в камеру, часть их через клапаны отбирается в газогенератор. Продукты сгорания из газогенератора (генераторный газ с избытком горючего или окислителя) поступают на газовую турбину 4, приводят ее во вращение и далее выбрасываются через специальное сопло или патрубок в атмосферу, создавая небольшую тягу. Газовая турбина приводит во вращение насосы.

В состав ЖРД без дожигания (ЖРД «открытой» схемы с газогенератором, работающим на однокомпонентном топливе – перекиси водорода (Н2О2) (рисунок 10), входят камера 3, турбонасосный агрегат, включающий в себя насосы на основных магистралях окислителя и горючего 2, газовую турбину 4, газогенератор 6, насос, подающий компонент в газогенератор 5, клапаны. При зажигании пирошашки пирогаз из газогенератора поступает на первичную раскрутку турбины, которая приводит в движение насосы. Основные компоненты поступают в камеру, а для последующей раскрутки турбины насос 5 подает перекись водорода Н2О2 в газогенератор и тем самым турбина поддерживает вращение за счет продукта разложения перекиси водорода. Чтобы увеличить тягу двигателя (форсирование двигателя), увеличивают количество перекиси в газогенератор на раскрутку турбины, при уменьшении подачи перекиси водорода в газогенератор (дросселирование двигателя) и уменьшении оборотов ротора турбины тяга двигателя уменьшается.

В ЖРД без дожигания (рисунки 9, 10) выброс генераторного газа после турбины в окружающее пространство, минуя камеру, снижает удельный импульс двигателя в целом. С увеличением давления в камере это снижение становится все более ощутимым, поэтому такие схемы применяются до давлений в камере 10...12 Мпа.

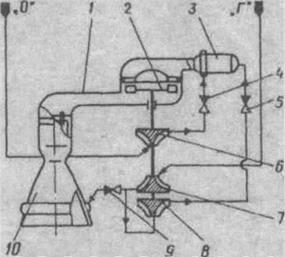

ЖРД с дожиганием имеют практически тот же состав агрегатов, что и ЖРД без дожигания. Однако в данных двигателях генераторный газ после турбины не выбрасывается в окружающее пространство, а по газоводу направляется в камеру для дожигания. Различают ЖРД с дожиганием типа "газ - жидкость" и ЖРД с дожиганием типа "газ - газ". В ЖРД с дожиганием типа "газ - жидкость" (рисунок 11) имеется один турбонасосный агрегат и один тип газогенератора. В таком ЖРД один из компонентов топлива (на приведенной схеме - окислитель) полным расходом от насоса 6 подается в газогенератор 3, второй компонент (на схеме - горючее) поступает в газогенератор небольшим расходом от автономного насоса 8, Генераторный газ таким образом имеет большой избыток окислителя (является окислительным газом). Основной расход горючего от насоса 7 подается на охлаждение камеры 10 и далее через ее смесительную головку в жидком виде поступает в камеру. После совершения работы на турбине окислительный генераторный газ подается в камеру, где и сжигается с основной массой горючего. Образовавшиеся продукты сгорания истекают через реактивное сопло, создавая тягу двигателя.

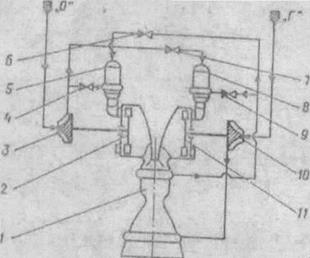

ЖРД с дожиганием типа «газ-газ» (рисунок 12)имеет два ТНА и два типа газогенераторов: окислительный 5 с избытком окислителя и восстановителей 8 с избытком горючего. Газ первого газогенератора служит рабочим телом турбины 2, приводящей во вращение насос окислителя 3, газ восстановительного газогенератора аналогично приводит во вращение турбину 11 и насос горючего 10. Генераторные газы после турбин поступают по газоводам в камеру 1, дожигаются и, истекая, создают тягу. Двигатели с дожиганием имеют более высокий удельный импульс и допускают повышение давления в камере до 20 МПа и выше.

2 ТРЕБОВАНИЯ К РАКЕТНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ

2.1 Основные требования

К двигательным установкам космических ракет, предъявляются ряд общих и специфических требований. К общим требованиям относятся следующие.

1) РДУ должны иметь высокие энергетические характеристики. Высокая энергетика РДУ позволяет получать необходимые приращения скорости

ступенями ракет-носителей при ограниченных запасах топлива, а следовательно, и начальных массах ракет.

Рисунок 9 – ЖРД «открытой» схемы с газогенератором, работающем на основных компонентах топлива: 1 и 2 – компоненты топлива; 3 и 5 – насосы; 4 – турбина; 6 - газогенератор

2) РДУ должны иметь минимальную массу. Снижение массы РДУ достигается:

а) рациональной конструкцией всех систем и агрегатов;

б) использованием ракетного топлива с большой массовой плотностью (снижается объем топливных баков);

в) уменьшением остатков топлива в баках и полостях ЖРД после выключения.

3) РДУ должны обладать высокой надежностью функционирования, т.е. работать безотказно в течение заданного времени в заданных условиях.

Рисунок 10 – ЖРД «открытой» схемы с газогенератором, работающем на однокомпонентном топливе (Н2О2):1 - основные компоненты; 2 – насосы на магистралях основных компонентов; 3 – камера сгорания; 4 – турбина; 5 – насос для подачи компонента в газогенератор; 6 - газогенератор

Это достигается с помощью совершенствования принципиальных схем РДУ и ее конструкции, повышения качества изготовления, проведения большого объема испытаний при подготовке к пуску.

4) Конструкция РДУ должна обладать высокой технологичностью, контроле- и ремонтопригодностью, низкой стоимостью, минимальным вредным воздействием на окружающую среду и личный состав.

5) РДУ должны обеспечивать удобство эксплуатации, в частности:

а) простоту и безопасность перевозки, хранения, обслуживания и ремонта;

б) небольшую чувствительность к внешним воздействиям (к загрязнениям, ошибкам эксплуатирующего персонала при обслуживании и т.д.)

Рисунок 11 - ЖРД с дожиганием окислительного газа. (типа "газ –жидкость»): 1 - газовод; 2 - турбина; 3 - газогенератор; 4, 5, 9 - клапаны;

6, 7, 8 - насосы; 10 – камера ЖРД с дожиганием типа «газ – жидкость»

Рисунок 12 - ЖРД с дожиганием окислительного и восстановительного газов типа "газ - газ":1 - камера; 2, 11 - турбины; 3,10 - насосы; 4, 6, 7, 9 -клапаны; 5 - окислительный газогенератор; 8 - восстановительный газогенератор

В зависимости от назначения и условий функционирования к каждой конкретной РДУ, являются и специфические требования, к которым относятся:

1) кратность использования и включения;

2) точность выдаваемой тяги и удельного импульса;

3) участие в управлении полетом космической ракеты и т.д. Отметим, что наиболее жесткие требования предъявляются к РДУ космических ракет, обеспечивающих выведение пилотируемых космических кораблей, а также орбитальных и межпланетных станций.

3 МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖРД

3.1Ракетное топливо

Ракетное топливо во многом определяет технический облик, тактико-технические и эксплуатационные характеристики всего РКК, а также формирует систему эксплуатации и систему обеспечения безопасности личного состава.

В двигательных установках современных РН, КА и РБ в качестве источников энергии используется энергия химических реакций компонентов1 химического ракетного топлива2. Химическое ракетное топливо не только в на-стоящее время, но и в ближайшем будущем будет основным видом РТ.

Ракетные топлива состоят из двух принципиально различных компонентов: окислителя (О) и горючего (Г).

Окислитель - компонент РТ, состоящий преимущественно из окисли-тельных элементов и служащий для окисления горючего в РД.

Горючее- компонент РТ, состоящий преимущественно из горючих элементов и вступающий в химическую реакцию окисления (горения) при взаимодействии с окислителем в РД.

Химические ракетные топлива классифицируются по следующим признакам:

а) по агрегатному состоянию: жидкие и твердые;

б) по числу компонентов: однокомпонентные (унитарные); двухкомнатные и многокомпонентные;

в) по способности к воспламенению: несамовоспламеняющиеся и самовоспламеняющиеся;

г) по температуре кипения: низкокипящие (криогенные) и высококипящие.

3.2 Выбор ракетного топлива

Учитывая поставленную в научном проекте цель, проведя предварительные исследования, мы пришли к выводу, что для улучшения тяговых характеристик ЖРД необходимо сделать правильный выбор топлива. Выбор топлива при проектировании РКН имеет большое значение, так как физико-химические свойства компонентов и условия их эксплуатации практически полностью определяют тип ДУ, систему проектных параметров, массу, габаритные размеры и баллистические возможности РКН.

В настоящее время известно большое количество жидких и твердых топлив. По существу, при выборе топлива задача сводится к подбору оптимального топлива из ряда наиболее распространенных с учетом требований ТТЗ к РКК.

Для сравнения различных топлив с использованием критерия «массовая отдача РКН» воспользуемся соотношениями из теории реактивного движения.

Рассмотрим формулу К.Э. Циолковского для конечной скорости одноступенчатой ракеты:

, (1)

, (1)

где с – эффективная скорость истечения продуктов сгорания в пустоте,

(2)

(2)

где  - относительная конечная масса ракеты;

- относительная конечная масса ракеты;

mк – конечная масса ракеты;

m0 – стартовая масса ракеты.

Скорость истечения продуктов сгорания на срезе сопла w а зависит от параметров продуктов сгорания рассматриваемых ракетных топлив:

w  , (3)

, (3)

где к – показатель адиабаты;

R – газовая постоянная;

Тк .с – температура в камере сгорания;

ра – давление на срезе сопла;

рк.с – давление в камере сгорания.

Будем предполагать, что рассматриваемая одноступенчатая ракета должна иметь определенное значение характеристической скорости Vх. Воспользуемся формулой для относительной конечной массы одноступенчатой ракеты

, (4)

, (4)

где аТ.О = mТ.О/mТ – относительная масса топливного отсека;

mТ.О –топливного отсека;

mТ – рабочий запас топлива;

γДУ = g0mДУ/Рп – относительная масса ДУ;

mДУ –масса ДУ;

no = Рп /g0m0 – стартовая перегрузка;

аδ= mδ(m0- mКГЧ) – относительная масса прочих элементов;

mδ - масса прочих элементов;

(m0- mКГЧ) – стартовая масса РБ;

mКГЧ – масса КГЧ;

mКГЧ /m0 - относительная масса КГЧ, или массовая отдача РКН.

Из формулы (1) найдем

(5)

(5)

2015-09-06

2015-09-06 582

582