По данным, полученным в результате проведения космических исследований, длина земного меридиана 40008,548 км, а длина экватора 40075,704 км. Средний радиус шара, равновели-

кого объему Земли, - 6371 км. Упрощенно, по геофизическим материалам, установлено неоднородное внутреннее строение земли. В ней выделяются (упрощенно) ядро радиусом около 3400 км, мантия (промежуточная оболочка) толщиной примерно 2900 км и земная кора, максимальная мощность которой 70 км, а в районах материков 30-50 кмт в области океанов 5-8 км. Средняя плотность земли принята 5,52 г/см3. Плотность земли значительно выше плотности наиболее встречающихся горных пород, распространенных в земной коре (Таблица 2).

Таблица 2.

| № п/п | Порода | Плотность, г/см |

| 1. | Гранит | 2,5-3 |

| 2. | Базальт | 2,7-3,2 |

| 3. | Известняк | 2,4-2,8 |

| 4. | Доломит | 2,9 |

| 5. | Глина | 1,6-2,8 |

Наиболее изучена земная кора. Земная кора представляется резко изменяющейся толщиной и неодинаковым строением.

В среднем подошва земной коры залегает под континентами на глубине 40 км, а под океанами на глубине 11-12 км. Средняя толщина океанической коры около 7 км. Земная кора состоит из множества геологических тел, разнообразных по составу, форме и размерам.

Мельчайшие зерна и кристаллы, которые представляют собой природные химические соединения или самородные элементы, называются минералами. Минералов насчитывается более 2000. Геологические тела, состоящие из минеральных зерен или их обломков, называются горными породами.

Земная кора сложена горными породами, различными по своему составу, строению и свойствам. Горные породы, слагающие земную кору, состоят из минералов. Минералы - это природные химические соединения, представленные однородными по составу и физическим свойствам телами, образующимися при различных физико-химических процессах, протекающих в земной коре.

В.И. Кудинов. Основы иефтегазопромыслового дела

Глава III. Основы нефтегазопромысловой геологии

Горные породы - это минеральные соединения постоянного минералогического и химического состава, образующие самостоятельные геологические тела, слагающие земную кору. В зависимости от происхождения все горные породы разделяют па магматические или изверженные, осадочные и метаморфические или видоизмененные. Изверженные породы, имеют, в основном, кристаллическое строение, образовались в результате застывания и кристаллизации на поверхности земли или в ее недрах селикат-ного расплава (кремнеземного) - магмы. Это плотные, крепкие, однородные массивы. Представителями изверженных пород являются базальты, граниты. В этих породах нет остатков растительного и животного происхождения.

Осадочные горные породы образовались в результате осаждения органических и неорганических веществ на дне водных бассейнов и па поверхности земли с последующим их уплотнением и изменением. Мельчайшие частицы раздробленных водой и ветром изверженных пород, а также остатки животных и растительных организмов при осаждении образовывали слои и пласты. Эти породы по способу образования подразделяют на обломочные (механические осадки), породы химического и смешанного происхождения. Осадочные горные породы - наиболее распространенные, так как они покрывают около 75% всей земной поверхности и составляют 10% массы земной коры. Обломочные породы образовались в результате разрушения, переноса и отложения мелких частиц разрушенных пород. К обломочным породам относятся валуны, галечники, гравий, пески, песчаники, глины, аргилиты и глинистые сланцы. Породы химического происхождения образовались в результате выпадения солей из водных растворов или в результате химических реакций в земной коре. Эти породы разбиты на следующие группы: карбонатные, кремнистые, железистые, галоидные соли, сернокислые соли.

Карбонатные породы - это известняки химического происхождения, солитовыс известняки, известковые туфы, доломиты. Кремнистые породы - это кремнистые туфы, которые образуются в результате выпадения аморфного кремнезита из воды горячих источников. К группе железистых пород относятся различные

железные руды (бурые железняки, железистые оолиты). К галоидным солям относится каменная соль. Ангидрит и гипс относятся к группе сернистых солей.

К породам органического происхождения относятся известняки, мел, трепел и каустобоилиты.

Породы смешанного происхождения состоят из материалов обломочного, органического и химического происхождения. К породам смешанного происхождения относятся мергели, песчаные и глинистые известняки.

Метаморфические горные породы образовались в результате изменения осадочных или изверженных пород при метаморфизме с полным или значительным изменением минералогического состава, структуры и текстуры. Метаморфизм в переводе с греческого языка означает «подвергнутый превращению» и связан с изменением структуры, минералогического и химического состава горных пород в земной коре под влиянием температуры, давлений и химических воздействий. Под влиянием высокой температуры и давления изверженные породы превращаются в сланцевые, а осадочные породы приобретают кристаллическую структуру. Таким образом, горные породы, претерпевая изменения, приобретают новые свойства.

Метаморфические превращения осадочных горных пород начинаются на глубине 3-5 км и усиливаются с глубиной под действием повышающихся температур и давления. Известно, что на каждые 100 м верхней оболочки земного шара температура повышается примерно на 3" С. Предполагают, что температура на глубине 40-50 км в земном шаре составляет 1200-1500° С. Такую температуру имеют жидкие раскаленные лавы действующих вулканов.

К метаморфическим горным породам относятся кварциты, мраморы, яшма, сланцы, кристаллические известняки и другие. У метаморфических пород структура кристаллически-зернистая, сходная со структурой изверженных пород, а параллельно-линейное расположение минеральных веществ подобно осадочным породам. Одно из свойств метаморфических пород - это возможность раскалываться на тонкие слои. Промышленные за-

В.И. Кудинов. Основы нефтегазопромыслового дела

пасы нефти и газа, в основном, находятся в осадочных породах (песчаниках, известняках).

Осадочные породы чаще всего встречаются в пониженных местах континентов и водных бассейнов. Учитывая, что определенные виды животных и растительных организмов существен;! ли в течение определенного времени, возраст горных пород ста ни определять по останкам организмов в этих породах.

Все время формирования земной коры принято дчмшп» па эры, которые, в свою очередь, подразделяются на периоды, периоды - на эпохи, эпохи - на века. Толща горных пород, образовавшаяся в течение эры, называется группой, в течение периода - системой, в течение эпохи - отделом, в течение века - ярусом. Самой древней эрой считается архейская, что в переводе с греческого означает «эра начала жизни». В породах этой эры останков животного и растительного происхождения почти не встречается. За архейской следует протерозойская эра, что означает «заря жизни». В породах этой эры уже встречаются окаменелости беспозвоночных животных и водорослей. За протерозойской следует палеозойская эра («палеон» - древний), т.е. «эра древней жизни». Эта эра характерна бурным развитием животных организмов и растений и горнообразовательными процессами. В горных породах этого возраста открыты большие по запасам месторождения нефти, газа, угля и сланцев. Следующая - мезозойская эра («мезос» - средний), то есть «эра средней жизни». Для этой эры так же характерно образование нефти, газа и угля. Последняя -кайнозойская эра («кайнос» - новый), то есть «эра новой жизни». В горных породах этой эры открыты самые крупные в мире нефтяные и газовые месторождения.

Составлена геохронологическая таблица (Табл. 3), в которой расположены в определенной последовательности условные отрезки времени, на которые делится история земли.

Промышленные запасы нефти и газа в своем большинстве встречаются в осадочных породах (песчаники, известняки и их конгломераты). В магматических (изверженных) и метаморфических горных породах нефть и газ встречаются очень редко и промышленного значения не имеют. Осадочные породы характеризуются

Глава Ш. Основы нефтегазопромыслопой геологии Таблица 3. Геохронологическая таблица

| Эра | Период | Эпоха | Возраст млн. лет назад | |

| Кайнозойская | Четвертичный (Антропогенный) | Голоценовая Плейстоценовая | ||

| Неогенопый | Плиоценовая Миоценовая | |||

| Палеогеновый | Олигоцсповая Эоцен овая Палеоценовая | |||

| Мезозойская | Меловой | Позднемеловая Раниемеловая | ||

| Юрский | Поздмсюрская Срсднеюрская Раннегарская | |||

| Триасовый | Позднетриасовая Средиетриасовая Раннетриасовая | |||

| ой- | Пермский | Позднепермская Ран не пер мекая | ||

| епалео: екая | Каменноугольный (карбон) | Позднекаменноугольная Среднекаменноугольная Раннекаменноугольная | ||

| ойская | Поздн | Девонский | Позднедевопская С реднедево некая Рамнедевонская | |

| алеоз | Силурийский | Позднесилурийская Раннесилурийская | ||

| С | О Ц S * | Ордовикский | Почднсордопикская Срсднсордовицкая Раннеордовицкая | |

| X Я ев О. | Кембрийский | Поздпскембрийская Среднекембрийская Раппексмбринская | ||

| Протерозойская | Позднспротеро-зойская | Вендская Иозднермфейская Среднерифейская Раннерифейская | ||

| Средиепротеро-зойская | - | |||

| Ран не протерозойская | - | |||

| Архейская | >2600 |

В.И. Кудилов. Основы иефтегазопромыслового дела

Глава III. Основы пефтегазопромысловон геологии

слоистостью, то есть свойствами располагаться параллельным и или почти параллельными слоями, отличающимися друг от друга составом, структурой, твердостью и окраской слагающих их пород.

В земной коре каждый слой (пласт) осадочных горных пород отделен от другого поверхностью напластования. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой, а поверхность, ограничивающая его сверху, - кровлей. Кровля нижележащею слоя одновременно является подошвой для вышележащего слоя. Возможно, первичной формой залегания слоя пласта был горизонтально лежащий слой-пласт. Но за миллионы лет существования земли в ней происходили и происходят в настоящее время всевозможные сдвиги и смещения. Это приводило и приводит к тому, что первично горизонтальные слои (пласты) осадочных пород деформируются и принимают другие положения (наклонные пласты, складки и так далее).

Изгиб пласта, направленный выпуклостью вверх, называется антиклиналью, а выпуклостью вниз - синклиналью. Соединение антиклиналь и синклиналь в совокупности образует полную складку. Во всем мире от 70 до 90 процентов известные нефтяные и газовые месторождения находятся в антиклиналях. Размеры антиклиналей различны по длине и по ширине, а также по высоте. По длине они могут быть от нескольких сот метров до нескольких сот километров, по ширине - от нескольких сот метров до нескольких десятков километров. По высоте (толщина пласта) от одного метра до нескольких сот метров. На Уренгойском газовом месторождении толщина пласта до 200 метров, а на Тенгиз-ском нефтяном месторождении (Казахстан) - более 800 метров.

Движения, происходящие в земной коре, бывают колебательными, складчатыми и разрывными. Колебательные и складчатые движения земной коры вызывают пластическое нарушение пластов горных пород, а разрывные движения вызывают разломы пластов горных пород.

Колебательные движения вызывают вертикальные перемещения, то есть поднятия и опускания одного участка земной коры относительно другого. Такие движения происходили с мо-

мента образования земли и происходят до настоящего времени. Из-за колебательных движений горизонтальное положение осадочных пород изменяется, образуются очень пологие прогибы (синеклизы), то есть образуются локальные нарушения горизонтальности. Образованные при этих нарушениях новые структуры называют локальными.

Складочные движения вызывают пластическое нарушение пластов горных пород, в результате чего образуются складки. Пласты в складках земной коры изогнуты волнообразно. При этом различают два вида складок синклинали и антиклинали. Складка, в ядре которой расположены более молодые пласты, чем по краям, называется синклиналью. Она бывает обращена изгибом (вершиной) вниз, пласты на крыльях ее падают навстречу друг другу.

Антиклиналь - это складка, ядро которой сложено из более древних пород, а по краям расположены более молодые породы. Антиклиналь обращена изгибом (вершиной) кверху. Пласты направлены от нее в обе стороны. Две соседние складки синклиналь и антиклиналь образуют полную складку.

В процессе образования разрывных складок породы пластов часто не выдерживают действующих на них сил и разрываются, образуя трещины. Кроме трещин возникают сбросы, взбросы, сдвиги и надвиги. Сброс образуется тогда, когда одна часть складки опускается, а вторая часть остается на месте. При взбросе, наоборот, одна часть складок поднимается, а вторая остается неподвижной.

Разрывные движения в земной коре бывают вертикальные и горизонтальные, способствуют образованию сдвигов. Когда сдвиги горных пород в пластах происходят под небольшим углом наклона к горизонту, то в земной коре образуются надвиги.

В земной коре образуется ряд геологических структур, главные из них - платформы и геосинклинали. Платформой называют основную тектоническую единицу земной коры, не способную к резкому изменению своей первоначальной структуры. А геосинклинали - это наиболее подвижные участки земной коры, состоящие из осадочных горных пород большой толщины - до нескольких километров.

В.И. Кудинов. Основы иефтегазопромыслового дела

В формировании геосинклиналей различают две стадии: геосинклиналь в виде морского бассейна с интенсивно прогибающимся дном, где скапливаются мощные пласты осадочных и изверженных (вулканических) пород. Превращение геосинклиналей происходит за счет интенсивного поднятия земной коры в складчатую систему с последующим превращением в горы (Урал, Крым, Карпаты). Примером развивающихся в наше время геосинклиналей служит часть Тихого океана с грядами Курильских островов.

Глава IV

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

Долгое время в начальный период развития нефтяной

промышленности многие считали, что нефть и газ в горных

породах скапливаются в больших пустотах или в крупных

трещинах. В шестидесятых годах XIX века великий русский

ученый Д.И. Менделеев выдвинул идею о скапливании нефти

и газа в осадочных горных породах, имеющих большое коли[

чество мелких сообщающихся между собой пустот (наподобие

губки). I

В последующем, при бурении нефтяных и газовых скважин, при отборе керна (породы продуктивного пласта) и изучения его эта идея была полностью подтверждена. Продуктивные пласты нефтяных, газовых, газоконденсатиых и других месторождений характеризуются следующими свойствами горных пород: порисг тостью, проницаемостью, гратгулометрическим составом и удель--ной поверхностью, механическими свойствами (упругостью, сОг противлением разрыву, сжатию и другими), насыщенностью пород нефтью, газом и водой в различных условиях их залегания и молекулярно-поверхностными свойствами при взаимодействии с нефтью, водой и газом.

От перечисленных свойств горных пород, слагающих продуктивный пласт, во многом зависят условия рациональной разработки нефтяных и газовых залежей и конечное их извлечение.

1. Пористость

Пористость горных пород понимается как наличие в ней пустот, трещин, коверн и пор, не заполненных твердым вещест-

В.И. Кудинов Основы иефтегазопромыслового дела

Глапа ГУ. Физические свойства горных порол

ном. Пористость определяет способность горной породы вмещать в себя нефть, газ и воду.

Для характеристики пористости используется коэффициент, который показывает, какую часть из общего объема породы составляют поры. Все поры в зависимости от их размеров разделяются на сверхкапиллярные (> 508 мкм), капиллярные (508-0,2 мкм) и субкапиллярные (< 0,2 мкм).

В сверхкапиллярных порах вода, нефть и газ свободно перемещаются под действием гравитационных сил. В капиллярных порах движение жидкости затруднено вследствие проявления сил молекулярного сцепления.

Субкапнллярпые поры характерны для глинистых пород, которые являются водо- и нефтегазоупорпыми. По таким порам фильтрация жидкости невозможна. Движение нефти и воды в продуктивном пласте происходит лишь по сообщающимся норовым каналам размером > 0,2 мкм.

Пористость разделяют на общую, открытую и эффективную.

Суммарный объем всех пустот в горной породе (пор, ко-верн, трещин) называют общей (абсолютной) или теоретической пористостью. Общая пористость измеряется коэффициентом пористости, который представляет собой отношение всего объема пор к объему породы в долях единицы или в процентах. Пористость породы характеризуется коэффициентом полной (абсолютной) пористости тп

*пор

(1)

vft

где Vrop - суммарный объем пор, Vb - видимый его объем.

Отношение суммарного объема всех пустот в породе ко всему объему породы называют коэффициентом пористости:

пор

| 100%, |

| (2) |

—- —-

где Кпор - суммарный объем всех пустот в породе, Vo - весь объем породы.

Суммарный объем всех пустот в породе зависит от формы зерен, составляющих горную породу, характера их взаимного расположения и наличия цементирующего вещества, цементирующего прослои между зернами. Форма частиц горной породы бывает самой различной. Если представить, что горная порода состоит из мелких, одинакового диаметра частиц, то суммарный объем пор в горной породе при этом будет зависеть только от взаимного расположения частиц горной породы.

Необходимо также учитывать, что между частицами породы присутствуют различные склеивающие прослойки, уменьшающие размер пор или полностью их перекрывающие.

Важным показателем для скопления в горных породах нефти, газа или воды является сообщаемость пор друг с другом. Чем больше сообщающихся пор, пустот и трещин в осадочной породе, тем лучше нефть, газ и вода перемещаются по пласту.

Некоторая часть пор в породе оказывается не связанной между собой. Такие изолированные поры не участвуют в разработке. В то же время изолированные поры в некоторых случаях могут быть заполнены газом или водой. В этой связи выделяют открытую пористость - отношение объема открытых пор к объему породы. Некоторые каналы исключаются из процесса движения флюида (нефть, газ) и оказываются неэффективными ввиду их малого диаметра, величины смачиваемости стенок канала и т.д. Отношение объема эффективных пор к объему породы называется эффективной пористостью (доли единиц или проценты).

Свойства горных пород в значительной степени определяются размерами поропых каналов, которые разделяются па капиллярные, субкапиллярные и сверхкапиллярные. К капиллярным относят каналы с диаметрами от 0,0002 до 0,5 мм, к субкапиллярным - меньше 0,0002 мм, а к сверхкапиллярным - больше 0,5 мм. В субкапиллярных порах п естественных условиях перепада давлений движения жидкости не происходит. Это объясняется тем, что из-за небольшого расстояния между стенками по-

В.И. Кудинов Основы исфтегазопромыслового дела

Глава IV. Физические свойства горных пород

ровых каналов жидкость п порах находится в сфере молекулярного притяжения стенок и удерживается в порах.

Таблица 4. Пределы изменения пористости горных пород.

| № п/п | Породы | Коэффициент пористости, доли единиц |

| 1. | Песчаник | 0,035 - 0,290 |

| 2. | Известняки и доломиты | 0,005 - 0,330 |

| 3. | Песок | 0,060 - 0,520 |

| 4, | Глина | 0,060 - 0,500 |

| 5. | Глинистые фланцы | 0,005-0,014 |

Открытые поры в горной породе содержат нефть, газ и воду, а изолированные поры на том же участке могут содержать другие вещества. Отношение общего объема всех пустот в горной породе V^, заполненных нефтью, газом или водой, к суммарному объему всех пустот в породе Vn называют коэффициентом насыщения:

V

| (3) |

ft, =-2-100%.

Этот коэффициент характеризует объем сообщающихся пор в осадочных горных породах. Чем больше коэффициент насыщения, тем больше нефти или газа находится в данном продуктивном пласте. С увеличением глубины залегания насыщение пор нефтью, газом и водой и движение их по норовым каналам зависят от размера пор. В поры большого диаметра нефть и вода проникают легко. Под влиянием сил тяжести они могут перемещаться по поровым каналам на большие расстояния. Для проникновения жидкости в поры с малым диаметром (капиллярные поры) требуется большее давление. Движение жидкости по поровым каналам при этом становится трудным.

2. Проницаемость

Способность горной породы пропускать через себя при перепаде давлений жидкость и газ называют проницаемостью.

Проницаемость горных пород характеризуется коэффициентом проницаемости, который определяется из формулы линейного закона фильтрации Дарси. По этому закону скорость фильтрации жидкости в пористой среде прямо пропорциональна перепаду давления и обратно пропорциональна вязкости:

R АР ~ Ц AL

где: v - скорость линейной филы рации, R - коэффициент проницаемости, // - динамическая вязкость жидкости, АР - перепад давления между двумя точками в образце на расстоянии L по направлению движения жидкости.

Подставляя значение v = — в формулу (4) и решая относи-

F

тсльно R, получим

R = Q AL(FAL), (5)

где Q - объемный расход жидкости через породу, F - площадь поперечного сечения образца.

По формуле (5) определяется коэффициент проницаемости пород в лабораторных условиях.

Размерность коэффициента проницаемости в международной системе (СИ) является м2. Эта размерность получается, если в формулу (5) подставить размерности

[L] = m; [F]-m2; [Q] = м3/с; [Р]=Па; [//]=Г!ас

м /с-Пас-м _ 2

м2 ■ Па

м2 ■ Па

Таким образом, в международной системе [СИ] за единицу проницаемости (1 м2) принимают проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью поперечного сечения 1 м2 и длиной 1 м при перепаде давлений 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Пас составляет 1 м3/с. Физический смысл размерности м2 (площадь) заключается в том, что проницаемость как бы характеризует размер площади сечения каналов пористой среды, по которым, в основном, происходит фильтра-

В.И. Кудипов Основы иефтегазопромыслового дела

Глава IV. Физические свойства горных порол

ция. Проницаемость нефтяных коллекторов изменяется в больших пределах. Проницаемость пород большинства нефтяных месторождений колеблется в пределах ОД-2 мкм2. Проницаемость одного и того же коллектора может иметь разные значения. Не проницаемыми являются глины и глинистые породы. Проницаемость пород пласта по простиранию больше, чем проницаемость их поперек напластованию. Это объясняется большей уплотненностью пород перпендикулярно к напластованию.

При разработке нефтяных и газовых месторождений в пористой среде одновременно движутся нефть, газ, вода или их смесь. При этом проницаемость одной и той же пористой среды для одной фазы (жидкости или газа) будет меняться в зависимости от количественного или качественного состава фаз в смеси.

Для характеристики проницаемости нефтегазосодержащих пород введены понятия абсолютной, эффективной (фазовой) и относительной проницаемостей.

Абсолютной проницаемостью называется проницаемость пористой среды, наблюдающаяся при фильтрации только одной фазы (жидкость или газ), которой заполнена пористая среда. При этом между пористой средой и фазой (жидкость, газ) отсутствует физико-химическое взаимодействие.

Эффективной (фазовой) проницаемостью называется проницаемость пористой среды только для жидкости или газа при одновременной фильтрации многофазных систем. Фазовая проницаемость зависит от физико-химических свойств пористой среды и каждой фазы в отдельности, от процентного содержания фаз в системе и существующих градиентов давлений и др.

Относительной проницаемостью пористой среды называется отношение эффективной (фазовой) проницаемости к абсолютной проницаемости.

Породы бывают хорошо проницаемые и плохо проницаемые. Абсолютно непроницаемых пород не существует. Пористость характеризует объем пустот в породе, а проницаемость определяет способность жидкостей и газов передвигаться по поро-вым каналам горных пород. Хорошо проницаемые горные поро-

ды- это пески, рыхлые песчаники, трещинные и кавернозные известняки и другие.

Плохо проницаемые породы - это глины, гипсы, сланцы, ангидриты, глинистые известняки, конгломераты с глинистым цементом.

Пористые и трещинные горные породы, проницаемые для жидкостей и газа и способные быть их вместилищем, называются коллекторами. Для сосредоточения нефти и газа в пластах и формирования месторождения необходимо, чтобы сверху и снизу коллектор был перекрыт плотными непроницаемыми породами, способными не допускать перетоков нефти и газа из данного коллектора в другие пласты. Коллектор, перекрытый непроницаемыми кровлей и подошвой, называют природным резервуаром.

Чаще всего природные резервуары представляют хорошо проницаемый пласт, заключенный между плохо проницаемыми породами. Например, песчаный нефтяной коллектор между пластами глины. В земной коре природные резервуары, как правило, насыщены водой. В этой связи нефть и газ, попав в такой природный резервуар, мигрируют (перемещаются), стараясь отделиться от воды, вследствие разности их удельных весов. Миграция (перемещение) нефти и газа продолжается до выхода па поверхность (выходы нефти на поверхность в древние времена) или до непроницаемого участка земной коры. При встрече на своем пути во время миграции нефть и газ скапливаются в осадочной горной породе пласта около непроницаемого участка горной породы, то есть попадают в ловушку.

Ловушка представляет собой часть природного резервуара, имеющего непроницаемые препятствия для дальнейшей миграции нефти и газа. В ловушке устанавливается равновесие (с учетом плотности) между нефтью, газом н водой. С учетом плотностей газ в ловушке сосредотачивается в верхней зоне, под ним нефть, а внизу вода. Самыми распространенными являются сводовые или экранированные ловушки.

Сводовые ловушки образуются в антиклинальных складках, если в кровле и подошве располагаются слабо проницаемые по-

П.И. Кудипов Основы чефтегазопромыслового деда

Глапа IV. Физические свойства горных пород

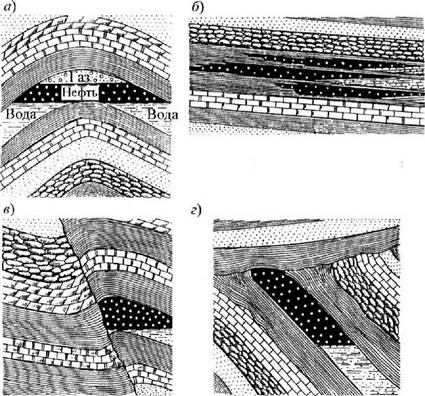

роды. При этом нефть и газ всплывают над водой, находящейся в проницаемом пласте, попадают в свод антиклинали и оказываются в ловушке (рис. 1 а). Препятствием для миграции нефти и газа» такой ловушке является слабо (шюхо) проницаемая кроп-лн в сводовой части антиклинальной складки.

Рис. 1. Типы ловушек

Ловушка может образовываться и в тех случаях, когда хорошо проницаемая порода на некотором участке ограничена плохо проницаемой породой. Такие ловушки называют литологиче-ски экранированными (рис. 1 б). Ловушки могут образовываться в местах контакта по трещине порового пласта и плохо прони-

цаемой породы. Такая ловушка называется тектонически экранированной. Из рис. 1 а нидно, что нефть и газ, скопившиеся в приподнятой части пористого пласта, оказались в ловушке, так как их миграция практически невозможна в плохо проницаемые породы.

В природе встречаются и стратиграфически экранированные ловушки (рис. 1 г). В них нефть и газ находятся в наклонно залегающем пористом пласте, контактируют с горизонтально залегающими, плохо проницаемыми породами, которые служат экраном для нефти и газа. В любой ловушке при соответствующих условиях могут скопиться нефть и газ, и такая ловушка называется залежью. Форма и размер залежи соответствуют форме и размеру ловушки.

3. Основные элементы нефтегазовой залежи

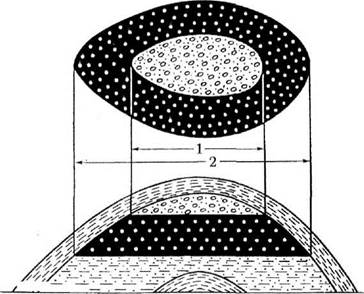

Существует определенная геологическая терминология по отношению к нефтяным или газовым залежам. Поверхность, разделяющая нефть, газ и воду, называется подошвой нефтегазовой залежи или поверхностью водонефтяпого раздела. Линию пересечения этой поверхности с кровлей пласта называют внешним контуром нефтеносности. Линия пересечения поверхности водо-нефтяного раздела с подошвой пласта называется внутренним контуром нефтеносности.

Линия пересечения поверхности нефтегазового раздела с кровлей продуктивного пласта называется внешним контуром газоносности, а с подошвой пласта - внутренним контуром газоносности (рис. 2). Газовая шапка - скопление свободного газа над нефтью в залежи. Для формирования газовой шапки в пласте нужны определенные условия, в частности необходимо, чтобы давление в залежи было равно давлению насыщения нефти газом при дайной температуре пласта. Рхли давление в пласте будет выше давления насыщения нефти газом, то весь газ будет растворен в нефти, и в этом случае газовая шапка не образуется. Чисто газовая залежь образуется, если в природном резервуаре отсутствует нефть.

В.И. Кудинов Основы нефтегазопромыелового дела

Глава IV. Физические свойства горных пород

|

| '////,/. - _ 1 ■ ■. ■ ■ ■ ■ |

Рис. 2. Сбодовая газонефтяная залежь: 1 - внутренний контур газоносности; 2 - внешний контур газоносности; 3 - внутренний контур нефтеносности; 4 - внешний контур нефтеносности.

Рис. 2. Сбодовая газонефтяная залежь: 1 - внутренний контур газоносности; 2 - внешний контур газоносности; 3 - внутренний контур нефтеносности; 4 - внешний контур нефтеносности.

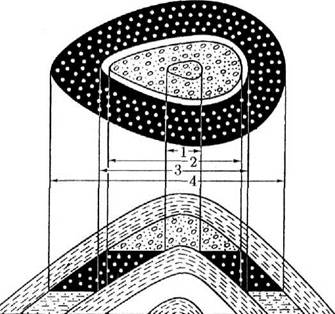

В нефтегазовых ловушках, образовавшихся в массивных природных резервуарах, внутренние контуры нефтеносности и газоносности отсутствуют (рис. 3).

В газовых ловушках, сформировавшихся в массивных природных резервуарах, имеется только внешний контур газоносности.

Геометрические размеры залежи определяются по ее проекции на горизонтальную плоскость. Высотой залежи называется расстояние по вертикали от подошвы залежи до се наивысшей точки, высотой нефтяной части нефтегазовой залежи - расстояние от полошвы до газонефтяного раздела.

Длина залежи определяется расстоянием между крайними точками, образующимися при пересечении большой оси залежи

Рис. 3 Массивная газо-иефтяная залежь: 1 - внешний контур газоносности; 2 - внешний контур нефтеносности

с внешним контуром нефтеносности. Ширина залежи - это расстояние между крайними точками, образующимися при пересечении малой оси залежи с контуром нефтеносности.

Кроме сводовых пластовых и массивных иефте-газовых и газовых залежей, существуют пластовые экранированные и ли-тологически ограниченные залежи нефти и газа.

Таким образом, трем основным видам природных резервуаров соответствуют три группы залежей нефти и газа:

- пластовые залежи (сводовые и экранированные);

- массивные залежи;

- литологически ограниченные залежи.

2015-09-06

2015-09-06 911

911