Гравитационный режим проявляется тогда, когда в нефтяном пласте давление снижено до атмосферного, а имеющаяся в нем нефть не содержит растворенного газа.

Все породы, содержащие нефть и газ, залегают под некоторым углом к горизонтальной площади, поэтому находящаяся в них нефть под действием силы тяжести стремится переместиться вниз по направлению падения пластов.

Чем больше угол наклона пласта, тем большую энергию силы тяжести имеет находящаяся в нем нефть.

При крутых углах падения пластов наибольший дебит нефти дают скважины, пробуренные в пониженных участках пласта. При гравитационном режиме добыча нефти из залежи ведется механизированным способом. Добыча нефти ведется до тех пор, пока эксплуатационные затраты окупаются добытой нефтью.

Следует отметить, что нефтяная залежь редко когда работает с начала и до конца разработки на одном режиме, В процессе разработки нефтяной залежи на ней постоянно ведутся исследовательские работы, по результатам анализа которых вносятся соответствующие коррективы.

|

|

|

Гравитационный режим не имеет практического применения, но он важен для правильного понимания процессов, происходящих в нефтяных залежах при их разработке.

Решающее значение гравитационный режим имеет при шахтной добыче высоковязкой нефти.

Газовые залежи могут разрабатываться при водонапорном, газовом и смешанном режимах.

8. Приток жидкости и [аза к скважинам

Приток нефти, газа, воды и их смесей к забоям скважин происходит при образовании па забое скважин давления меньше-

Г).И. Кулш

!. Оси/

чефте

опромысловоро деле

Глапа VII. Осповт

нефти в

|

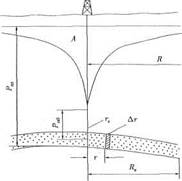

| Задаваясь различными значениями Rv и решая уравнение (29) относительно Р„„ (при условии Р^6 = const), получим изменение давления а любом направлении вокруг скважины при установившемся притоке в виде логарифмической кривой (рис. 25), называемой воронкой депрессии. |

го, чем в продуктивном пласте. При разработке нефтяных залежей приток нефти (жидкости) и газа к скважинам происходи! по радиально сходящимся к скважинам линиям.

По мере приближения жидкости и газа к скважине площади этих поверхностей непрерывно уменьшаются, а скорости фильтрации жидкости при постоянном расходе непрерывно увеличиваются, достигая максимума у стенок скважины. Таким образом, на перемещение единицы объема жидкости в направлении сква-жипы должны непрерывно возрастать затраты энергии и связанные с этим перепады давления на единицу длины пути.

Скорость фильтрации жидкости в пористой среде, согласно закону А. Дарси (французский инженер), прямо пропорциональна перепаду давления и обратно пропорциональна вязкости жидкости:

|

|

|

V=Q.=L.^!L (27)

F ц Ы

где и - скорость линейной фильтрации; Q - объемный расход жидкости через породу за lc; F - площадь фильтрации; к - коэффициент проницаемости породы; ц - вязкость жидкости; АР -перепад давления; Д^ - длина элемента фильтрации жидкости. Коэффициент проницаемости из уравнения (27) будет

" FAP'

На расстоянии г от центра скважины площадь фильтрации F -2itr-h, а длина элемента А/-Дг; подставляя эти значения в формулу (27), получим

Д/. = -^-^ (28)

| Рис. 25. Кривые распределения давления в пласте вокруг добывающей скважины |

2лгЮг Аг

Подставляя значения АР - Рпч - Рзаб и Аг = FK — гс, получим

Ои

| Как видно из рис. 25, основной перепад давления в пласте происходит в непосредственной близости от скважины. По мере удаления от нее кривая распределения давления выполаживается, ворит о значительном уменьшении скоростей фильтрации нием от скважины. Записав уравнение относительно Q, по- |

| (29) |

Р — Р = h п" " inRh

ы, м3; f.i - вязкость

где Q - дебит скважины, м3; /.i - вязкость жидкости, Па^с; Rt -радиус контура питания, м; J? - коэффициент проницаемости пла- что ста, м2; h - толщина продуктивного пласта, м; гс - радиус сква- еда

В.И. Кудшюп. Основы нефтегтонромы

о Нала

Глага VII. Оспе

нефти водом и

лучим уравнение Ж. Дюпюи для радиэлыю установившегося притока однородной жидкости в скважину:

Q=2xm^~^-- 00)

Данное уравнение применимо для так называемой гидродинамически совершенной скважины.

| м |

За гидродинамически совершенную скважину в нефтепромысловой практике принимают скважину с открытым забоем, где фильтрационные потоки движутся к скважине параллельно друг другу, кровле и подошве пласта (рис. 26 а).

| '// /А | л\ | y//s/ | '//А/, / | |

| у///// | ///// | ///// |

'///////////////////////

| '//////////Л | -У | '/// | V/// | у///////////. | у/// | // | ||||

| .■.■.V.V.-.WJ | ||||||||||

| .■■У:):-: ":/#:? | щ | |||||||||

| у///////////// | ///// | ///А | {////////////// | //// | /// |

Рис. 26. Виды гидродинамического несовершенства скважин

Скважины чаще всего гидродинамически несовершенны. Гидродинамическое несовершенство скважин проявляется появлением дополнительных сопротивлений, возникающих в при-забойной зоне у стенок скважины вследстпие отклонения потока жидкости от плоскопараллелыюго, а также в результате сгущения линий токов у перфорационных отверстий, вызывающих местное повышение скоростей движения жидкости.

Бывают гидродинамически несовершенные скважины по степени вскрытия, где продуктивные пласты вскрывают не на всю толщину (рис. 26 б). Линии тока к этим скважинам от кровли

до забоя параллельны, а ниже уровня забоя искривляются, в результате чего возникают дополнительные гидравлические сопротивления. По характеру вскрытия большая часть скважин является гидродинамически несовершенной. При этом вскрывается продуктивный пласт па всю его толщину, но сообщение с ним происходит через перфорационные отверстия в эксплуатационной колонне (рис. 26 в).

Встречаются также скважины несовершенные и по степени, и по характеру вскрытия (рис. 26 г).

Уравнение движения жидкости в несовершенную скважину описывается следующей формулой:

(31)

M(\nRjrc+c) '

где Q - дебит жидкости гидродинамически несовершенной скважины и по характеру, и по степени вскрытия.

Отношение дебита жидкости гидродинамически несовершенной скважины к дебиту жидкости гидродинамически совершенной при равных условиях называется коэффициентом гидродинамического несовершенства скважины, который всегда меньше единицы, то есть выражается в долях от 1:

Q JnRj^ (32)

Q 1пЛк/гс+с' где Q -дебит гидродинамически совершенной скважины.

|

|

|

По коэффициент с трудно определить, так как неизвестно, сколько отверстий образовалось в результате перфорации, какая глубина и диаметр этих отверстий. Поэтому вместо гидродинамически несовершенной скважины принимается гидродинамически совершенная скважина с меньшим радиусом. Радиус этой условной скважины называется приведенным, а дебит ее

2015-09-06

2015-09-06 1371

1371