Тема 7. Исполнительные механизмы

Исполнительным электромагнитным механизмом (ИЭММ) называется устройство, в приводе которого в качестве двигателя используется электромагнит (ЭМ) с подвижным ферромагнитным элементом. ИЭММ отличаются большим разнообразием конструктивных решений и благодаря своим богатым функциональным возможностям нашли широкое применение в современной технике (авиационной, ракетной и т. д.), особенно приборостроении и его специальных отраслях, таких, как периферийные устройства вычислительной техники (накопители на магнитных лентах, печатающие устройства, перфокарточные и перфоленточные устройства ввода — вывода информации и т. д.), в радиоэлектронной аппаратуре и т. д. К ним относятся различные устройства для управления клапанами, вентилями, задвижками, золотниками и т. п.; устройства для создания удерживающей или тормозящей сил (переключающие, стопорные, зажимные, тормозные, арретирующие); коммутационные устройства электроавтоматики, телефонии, телеметрии (реле коммутационные, токовые, напряжения, контакторы, магнитные пускатели, шаговые переключатели и т. д.); электромагнитные муфты, служащие для включения и отключения исполнительных механизмов, их реверса, регулирования скорости, ограничения момента (муфты электромагнитные фрикционные, кулачковые, порошковые, комбинированные) и т. д.; электромагнитные шаговые приводы, электромагнитные устройства вибрационного и ударного действия; электромагнитные опоры и т. д.

Классификация ИЭММ. ИЭММ классифицируют по назначению, особенностям конструкции, роду тока и другим признакам. В зависимости от рода питающего тока различают три основные группы ИЭММ: ИЭММ постоянного тока нейтральные, они питаются постоянным током, а их действие не зависит от направления тока; ИЭММ постоянного тока поляризованные, их действие зависит от направления тока; ИЭММ переменного тока, питающиеся переменным током.

В приборах чаще всего находят применение ИЭММ постоянного тока нейтральные. ИЭММ постоянного тока в сравнении с ИЭММ переменного тока при прочих равных условиях имеют значительно меньшие массу, габариты, потребляемую мощность, больший коэффициент полезного действия, способны развивать большие тяговые усилия или движущие моменты. Кроме того, в ИЭММ переменного тока тяговые усилия имеют импульсный характер, что нежелательно и может привести к нарушению нормальной работы устройства; они менее технологичны в производстве в сравнении с ИЭММ постоянного тока и обычно используются в стационарных промышленных установках, питающихся от сети переменного тока (частотой 50 Гц) достаточной мощности, когда многие их недостатки не являются особым препятствием для применения. Даже в тех приборных устройствах, в которых имеется лишь питающая сеть переменного тока, чаще бывает выгоднее установить специальный выпрямитель, чем использовать ИЭММ переменного тока. Такой выпрямитель легко может быть реализован на полупроводниковых элементах, учитывая, что ИЭММ приборных устройств являются маломощными. Приборные ИЭММ часто работают в специфических условиях: при температурах окружающей среды, значительно отличающихся от нормальных, в условиях вакуума или высокого давления, значительных механических перегрузок (линейных, вибрационных, ударных), в агрессивных средах и т. д. Кроме того, обычно к их характеристикам предъявляют особые требования (в отношении массы, габаритов, энергопотребления, срока службы, надежности, быстродействия или замедленного действия и т. д.).

Рассмотрим наиболее распространенные в приборах нейтральные ИЭММ постоянного тока.

Структура ИЭММ. ИЭММ как преобразователь энергии. Несмотря на многообразие выполняемых функций и конструктивных решений, в любом ИЭММ можно выделить две основные части: электромагнит (ЭМ), который играет роль двигателя, и передаточный механизм (ПМ).

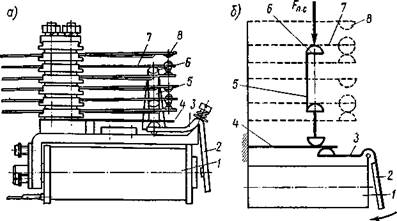

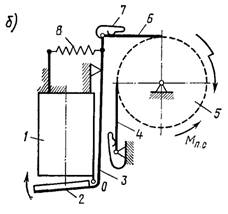

На рис. 1, а, б изображено электромагнитное реле, электромагнит которого отмечен позицией 1. ПМ в нем состоит из двуплечего рычага 3, одним из плеч которого служит якорь 2 ЭМ, и тангенсной передачи, где коромыслом является другое плечо рычага 3, а толкателем — гребенка 5. При включении реле подвижный элемент (ПЭ) — якорь 2, поворачиваясь относительно ножевой опоры О, своим плечом 3 перемещает конечный элемент (КЭ) — гребенку 5, которая своими упорами 6, преодолевая силу сопротивления контактных пружин 7 (силу полезной нагрузки устройства) и плоской возвратной пружины 4, изгибает их до замыкания контактов 8 (элемент нагрузки — контактные пружины — на схеме изображен штриховыми линиями). После отключения реле ПЭ якорь 2 возвращается в исходное положение пружиной 4.

Рис. 1

Рис. 1

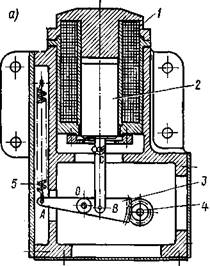

На рис. 2, а, б показан силовой ИЭММ. Якорь 2 его ЭМ 1 играет роль ползуна кривошипно-ползунной передачи, в которой кривошипом является участок ОB зубчатого сектора 3, а ползуном — якорь. Кроме этой передачи в состав ПМ входит также зубчатая передача сектор 3 — трибка 4. При включении устройства якорь 2, втягиваясь в ЭМ, тянет за рычаг ВС, который, в свою очередь, заставляет поворачиваться сектор 3 и в конечном счете приводит к повороту элемента ПМ на оси трибки 4. При этом преодолевается момент полезного сопротивления Мп с устройства, приложенный к этой оси. В исходное положение ПМ устанавливается после отключения ЭМ винтовой пружиной 5.

|

|

Рис. 2

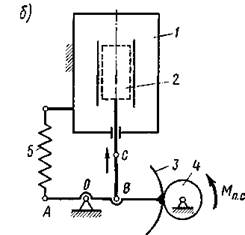

На рис. 3, а, б представлено шаговое поворотное устройство. Его ПМ представляет собой совокупность двуплечего рычага 3, одно из плеч которого, как и в случае электромагнитного реле, является ПодвЭл ЭМ 1 и храповой передачи, состоящей из храпового колеса 5, рабочей 6 и стопорной 4 собачек с прижимными пружинами 7. При включении ЭМ 1 его ПЭ 2 поворачивается относительно опоры О. Это движение передается рычагом 3 рабочей собачке 6, которая поворачивает храповое колесо 5 на определенный угол. В исходное положение ПМ возвращается пружиной 8. Стопорная собачка 4 не препятствует повороту храпового колеса 5 при рабочем ходе собачки 6 и фиксирует его при обратном ходе этой собачки. Момент нагрузки приложен к КЭПМ — оси храпового колеса.

|

|

Рис. 3

Обязательным элементом любого ИЭММ с нейтральным ЭМ, как это следует из рис. 1... 3, является возвратная пружина. При включении ИЭММ она создает сопротивление в дополнение к силам нагрузки, а при отключении работает как движущий элемент.

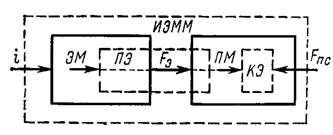

Структурная схема любого ИЭММ может быть представлена, как показано на рис. 4.

Рис. 4

Входной ток i ЭМ возбуждает силу электромагнитного притяжения FЭ , действующую на ПЭ, движение которого преобразуется затем в ПМ в поступательное х или угловое перемещение φ его КЭ. Последний совершает механическую работу по преодолению сил FПС или моментов МПС полезного сопротивления, т. е. полезной нагрузки, приложенной к этому элементу.

В отличие от исполнительного электромеханического привода, в котором ПМ, как правило, представляет собой передачу зубчатыми колесами, ПМ в ИЭММ отличается большим разнообразием, что частично проиллюстрировано схемами рис. 1... 3. Более того, ПМ в ИЭММ может вовсе отсутстовать, при этом роль КЭ, к которому прикладывается нагруза, выполняет ПЭ ЭМ (например, в устройствах типа электромагнитных клапанов и муфт).

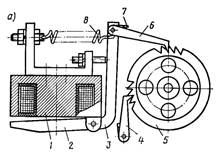

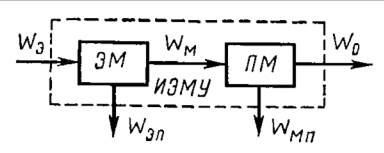

ИЭММ может также рассматриваться как некоторый преобразователь энергии, что поясняется схемой рис. 5.

Рис. 5

Рис. 5

Э  лектрическая энергия WЭ на входе ЭМ, полученная от источника тока, претерпевает в ЭМ преобразование в магнитную энергию, которая затем преобразуется в механическую энергию WМ №м ПЭ ЭМ, а последняя в ПМ переходит в полезную механическую энергию WО , связанную с движением КЭ ПМ. В обеих частях ИЭММ происходят потер энергии: в ЭМ — WЭП , а в ПМ — WМП .

лектрическая энергия WЭ на входе ЭМ, полученная от источника тока, претерпевает в ЭМ преобразование в магнитную энергию, которая затем преобразуется в механическую энергию WМ №м ПЭ ЭМ, а последняя в ПМ переходит в полезную механическую энергию WО , связанную с движением КЭ ПМ. В обеих частях ИЭММ происходят потер энергии: в ЭМ — WЭП , а в ПМ — WМП .

WЭП обусловливается потерями в омическом сопротивлении обмотки ЭМ, потерями на перемагничивание магнитного материала ЭМ и на вихревые токи; WМП связана с преодолением сил вредного сопротивления в ПМ, т. е. сил трения. В ИЭММ полезная работа совершается лишь в течение короткого промежутка времени при движении ПЭ ЭМ, после чего энергия WЭ на входе ЭМ не претерпевает преобразований и затрачивается на возмещение потерь в омическом сопротивлении обмотки ЭМ.

ПМ, как отмечалось выше, в зависимости от назначения ИЭММ может строиться с использованием самых разнообразных механических элементов (валов, осей, опор, направляющих, упругих елементов, фиксаторов, зубчатых, шарнирно-рычажных, кулачковых и прочих передач), которые изучались в других разделах курса. Основное внимание при изучении ИЭММ уделяется электромагниту, как наиболее сложному и специфическому узлу ИЭММ, а также вопросам, касающимся ИЭММ, как механизму в целом.

2015-09-06

2015-09-06 443

443