В течение раннемеловой эпохи все большее распространение получили совершенно иные роды и виды морских беспозвоночных, чем в позднеюрскую. Особенно значительные отличия были свойственны аммонитовой фауне, среди которой все большее значение приобретают развернутые формы. Для раннемеловой фауны типичен гигантизм. Дальнейшее развитие получают наземные животные и растения, среди которых появляются первые представители покрытосеменных растений.

Значительная часть позднемеловой истории характеризовались необычайно интенсивным развитием фитоплактона, особенно фитонанопланктон и в меньшей степени зоопланктон. В это же время бурный таксономический расцвет испытывали организмы пелагиали. Этот интервал развития органического мира некоторые исследователи называют «планктонным взрывом». Развитие планктона происходило в условиях существенного повышения уровня Мирового океана и при благоприятных климатических условиях.

Современный родовой состав бентосных фораминивер сложился начиная туронского века. Жившие до этого фораминиферы вымерли на рубеже сеномане и турона, а возможно, и несколько ранее. В сеномане произошло крупные изменения и среди других групп фауны. Особенно сильно облик наземной растительности изменился в конце мелового периода, когда всеобщие распространение получило покрытосеменные. С ними тесно связано развитие насекомых – наиболее многочисленных представителей животного царства. Перестройка состава энтомофайны началась в конце апта и особенно интенсивно происходила альбском веке. В это время мезофитные сообщества насекомых, хорошо приспособившихся к растительному покрову, когда господствовали голосеменные и споровые, сменились кайнофитные. В середине мелового периода к значительно видоизменилась фауна морских животных. На смену ранее существовавшим пришли совершенно иные группы позвоночных и беспозвоночных. Альбский век можно считать временем крупнейшего перелома в истории растительности Земли.

|

|

|

Необычайно резкие изменения в органическом мире произошли на рубеже мезохоя и кйнозоя, на границе маастрихта и дания. На этом рубеже исчезли кокколитофориды, планктонные фораминиферы, аммониты, белемниты, кораллоподобные двустворчитые моллюские – рудисты, динозавры и целый ряд других представителей животного царства. Кроме перечисленных исчезло 50% семейств радиолярий, 75% семейств брахиопод, от 25 до 75 % семейств лишились двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские ежи и морские лилии. На 75% сократилось число акул. Урон, понесенный органическим миром, огромен. Вымерло более 100 семейств морских беспозвоночных и примерно такое же количество среди наземных животных и растений. Это дало основание говорить о «великом мезозойском вымирании».

|

|

|

Высказано много мнений о причинах этого вымирания – от изменений отдельных природных факторов до отравлением животных и растений различными специфическими ядами. Подавляющие часть палеонтологов сходилось на том, что вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя, так же как и все другие крупные вымирания, явились следствием конкуренции и вытеснения одних групп организмов другими, смены растительных сообществ, эвстатического подъема или понижения уровня Мирового океана, резкого похолодания и усиления нестабильности климатических условий, а также необычайно больших вспышек вулканизма, особенно взрывного характера. В последние годы появились, однако, новые гипотезы, связывающие эти вымирание с катастрастрофическими последствиями вмешательство космических факторов. Данная проблема попала в орбиту внимания не только геологов и палеонтологов, и других специалистов.

Рис. 10 Столкновение с астероидом.

В 1979 г. исследователи из Калифорнийского университета под руководством Л. Альвареса показали, что на границе мезозоя и кайнозоя в ряде районов Италии и Дании имеются геохимические аномалии, выражающиеся в обогащении пограничных слоев глин иридием. Это тяжелый металл, по предложению американских ученых, имел космическое происхождение. Это представление было основано на том, что все метеориты по сравнению с земными породами содержат высокие концентрации иридия. Ученые предположили, что массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя было вызвано столкновением Земли с астероидом (рис.10), диаметр которого мог составлять 10-15 км. Энергия взрыва должна была достигать  эрг, что намного превышает энергию, дошедшую до земной поверхности после вспышки сверхновой звезды. В результате мощнейшего взрыва или скорее всего, серии взрывов, т.к. предполагается, что астероид при вхождении в земную атмосферу раскололся на части, масса земного вещества, превращенного в пыль, в сотни раз превышавшая массу космического тела, была выброшена в атмосферу. Пыль довольно продолжительное время оставалось в атмосфере, что весьма сильно снизило прозрачность атмосферы и нарушило тепловой баланс. Солнечные лучи длительное время не достигали земной поверхности, а отражались в космическое пространство плотной непрозрачной атмосферой. В атмосфере в большом количестве находилось пыль, дым и сажа. В результате это температуры на земной поверхности стали быстро снижаться.

эрг, что намного превышает энергию, дошедшую до земной поверхности после вспышки сверхновой звезды. В результате мощнейшего взрыва или скорее всего, серии взрывов, т.к. предполагается, что астероид при вхождении в земную атмосферу раскололся на части, масса земного вещества, превращенного в пыль, в сотни раз превышавшая массу космического тела, была выброшена в атмосферу. Пыль довольно продолжительное время оставалось в атмосфере, что весьма сильно снизило прозрачность атмосферы и нарушило тепловой баланс. Солнечные лучи длительное время не достигали земной поверхности, а отражались в космическое пространство плотной непрозрачной атмосферой. В атмосфере в большом количестве находилось пыль, дым и сажа. В результате это температуры на земной поверхности стали быстро снижаться.

Отсутствие солнечного света отразилось на процессах фотосинтеза, и биопродуктивность растительности резко снизилась. Возникли условия, напоминающие предсказание в начале 80-х годов явление «ядерной зимы». Эта «астероидная зима» вызвала целый ряд негативных для жизни организмов процессов. Сократились ресурсы питания и нарушились пищевые связи. Снижение температурного режима отразилось на условиях жизнедеятельности, на солевом составе морских и пресных водоемов, на состоянии почв, распределении питательных веществ и воды на поверхности суши.

Ввиду того что внедрение космического тела в земную атмосферу воздействовало на разные стороны природных условий, это привело к селективному вымиранию. Одни организмы, например наземные и водные динозавры, планктонные организмы и целый ряд других не были в состоянии перенести подобные нарушения среды обитания, другие – пытались к ним приспособится, третьи – резко изменили ареалы своего обитания, а четвертые – дали начало новым, уже приспособленным к изменившимся условиям формам.

Впоследствии следы «иридиевой аномалии» кроме Италии и Дании были обнаружены и в других регионах в пограничных слоях мезозоя и кайнозоя. В дальнейшем оказалось, что подобные аномалии существуют на границе эоцена и олигоцена, перми и триаса, на границе фамена и франа в позднем девоне и в начале фанерозоя. Все это свидетельствует о том, что внедрение в земную атмосферу космических тел в геологическом прошлом не было столь редким событием, а вероятно, происходило с определенной периодичностью и с ним, как правило, связано абсолютное большинство вымираний.

|

|

|

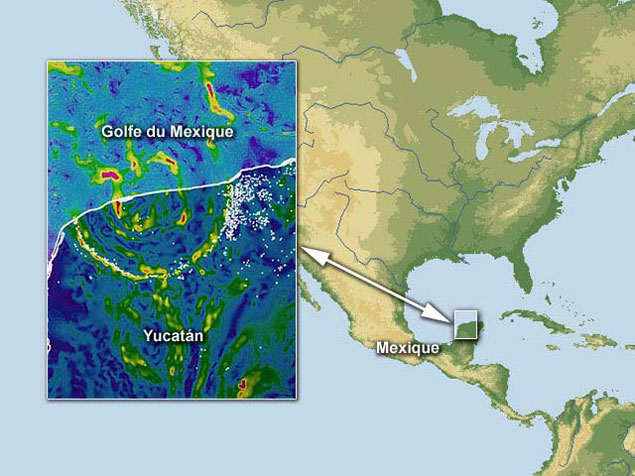

Падение крупного космического тела должно оставлять на земной поверхности следы в виде импактного кратера. Несмотря на относительно слабую изученность, установлено, что самый древний из известных кратеров находится на территории ЮАР. Он имеет диаметр около 140 км и образовался около 2 млрд лет назад. Кратер Сэдбери в Канаде возник 1,84±0,15 млрд лет назад. Абсолютное большинство известных кратеров моложе 300 млн лет. 65 млн лет назад, на рубеже мезозоя и кайнозоя, возникли Карский, Усть-Карский, Каменский и Гусевский кратеры, имеющие диаметр от 3 до 25 км. Наиболее вероятным кандидатом в крупные кратеры, образовавшиеся на границе мела и палеогена, в настоящие время считается кратер Чиксулуб на п-ове Юкатан в Мексике (рис. 11).

Рис. 11 Кратер Чиксулуб на п-ове Юкатан в Мексике.

Его возраст соответствует этому рубежу, а многочисленные признаки – шоковые минералы и породы, геохимические аномалии и др. – подтверждают космическое происхождение. К тому же среди пород, в которые вложен этот кратер, присутствуют верхнеюрские сульфаты, сто могло быть причиной поступления в атмосферу значительного количества сернистого газа, губительного для живых организмов. Получены также данные о близком, если не тождественном возрасте другого крупного кратера – Карского на Пай-Хое. Имеются данные о существовании подобного кратера в Тихом океане. Предполагается, наконец что самый крупный кратер от развалившегося на части астероида располагается на дне Баренцева моря.

2015-10-16

2015-10-16 501

501