Государство объединяет разнородные (в этническом, религиозном, языковом, культурном отношениях) социальные общности, поэтому возникает потребность обеспечить взаимодействие этих общностей и целостность государства. Управление большим государством, имеющим значительную территорию и многочисленное население, из центра достаточно трудно, что предполагает создание довольно сложной системы управления. Устойчивость государственных институтов, всей политической жизни общества во многом зависит от формы государственного устройства. Форма государственного устройства отражает территориальную структуру государства, соотношение между государством и составляющими его территориальными единицами. Территория – один из основных признаков государства и важнейший элемент построения системы органов государственной власти и местного самоуправления. Под территориальной организацией государства следует понимать определенные правила обустройства, как составных частей государственной территории, так и государства в целом. При этом она обеспечивает установление соответствующих взаимосвязей между территориальными единицами, а также осуществление публичной власти на основе административно–территориального деления территории государства.

Под административно–территориальным делением государства понимается разделение государственной территории на определенные единицы, в соответствии с которым строится система государственного и регионального управления. Это понятие раскрывает характер и особенности взаимоотношении между государством и его составными частями. Административно–территориальное устройство складывается в течение длительного времени, иногда даже столетий. В его основе лежат экономические, политические, социальные и другие факторы, обязательно учитывается фактическое расселение граждан (подданных) на конкретной территории. Совокупность территориальных единиц образует территориальное деление государственной территории.

| Территориальные единицы являются пространственным пределом функционирования региональных институтов публичной власти. Территориальное устройство государства – это, с одной стороны, форма территориальной организации власти, а с другой – система взаимоотношений государства как целого с его составными частями (территориями). |

Характер этих взаимоотношений определяет две основные формы государственно-территориального устройства: унитарную и федеративную. Третья форма государственного устройства – конфедерация. Это уже не территориальное объединение составных частей государства, а обычно объединение суверенных государств, которые обладают собственным территориально–государственным устройством.

Политико-территориальное устройство государства – это способ политической и территориальной организации государства, система взаимосвязей людей, проживающих в центре и различных регионах, распределения власти на территории государства между центральными и местными органами государственной власти. Большинство государств мира имеет унитарное территориальное устройство. Унитарное государство – единое государство с единой конституцией и гражданством, с единой системой органов власти и судопроизводства, где функционирует единая система законодательства, единая правовая и денежная системы. Унитарное государство характеризуется централизованным руководством административно–территориальными единицами и отсутствием обособленных (самостоятельных) государственно-территориальных образований. Это единое, неделимое, составляющее одно целое государственно-территориальное устройство. Различают два типа современных унитарных государств – централизованные и децентрализованные.

В централизованных унитарных государствах подчинение регионов центру осуществляется через должностные лица, назначенные центральными органами власти. К такому типу унитарного государства можно отнести Казахстан, Нидерланды, Узбекистан, Финляндию. В децентрализованных унитарных государствах региональные органы власти формируются независимо от центральных, поэтому их правовые отношения строятся на началах децентрализации. Такими унитарными государствами являются Великобритания, Испания, Италия, Новая Зеландия, Япония. Нередко современные унитарные государства делят на государства с симметричным и асимметричным территориальным устройством.

Государство с симметричным административно–территориальным устройством характеризуется тем, что его территориальные части имеют равный политико–правовой статус (например, воеводства в Польше или области, республики, края, области и т.д. в России равноправны). В государствах с асимметричным административно-территориальным устройством его территориальные части имеют различный политико-правовой статус. Асимметричный статус имеют и многие регионы Испании (Каталония, Галисия). В последние годы Италия, Испания, Нидерланды и Франция, оставаясь формально унитарными, используют в государственно–территориальном устройстве отдельные элементы федерализма.

В современных унитарных государствах нередко существует несколько звеньев административно–территориальных единиц в зависимости от численности населения и территориальных размеров государства. Существует двухзвенное, трехзвенное и четырехзвенное административно–территориальное деление. Обычно самыми крупными территориальными единицами являются губернии, области, провинции; эти территориальные единицы делятся на округа, районы т. п. Некоторые небольшие государства вообще не имеют административно–территориальных делений. В федеративных и децентрализованных унитарных государствах органы власти общей компетенции создаются по децентрализованному принципу, поскольку для осуществления широкого круга полномочий в рамках локально–территориальной единицы органически необходима обратная связь с местным населением. Что касается правоохранительных контрольно-надзорных, оперативно–розыскной деятельности, расследование уголовных дел, осуществление правосудия должны осуществляться на основании закона.

Федерация – это комплекс территорий, имеющих специфические признаки, характеризующие само государство. Но эти территории не являются государствами, они государство подобные, так как представляют собой территориальные единицы государства (их обычно называют государственно-территориальными образованиями) и не имеют суверенитета, т. е. независимой и неограниченной от внешних факторов верховной власти, поскольку суверенитет – атрибут государства и не присущ его территориальным единицам. Федеративное государственное устройство характеризуется объединением двух или нескольких территориальных единиц – субъектов федерации (штатов, земель, провинций, кантонов, республик, областей) в одно государство. Эти территории обладают значительной политической, экономической и культурной самостоятельностью, имеют собственное административно-территориальное деление и законодательство. Территориальную организацию федеративного государства можно рассматривать как систему, состоящую из следующих составных частей: политико–территориальной организации (в Российской Федерации – это республики, края, области и т. д.), административно–территориальной организации субъектов федерации (города, районы, поселки и т. д.), экономико–территориальной организации (зонально-экономический регион, экономический район субъекта федерации, муниципальная единица) и ведомственной организации (управления, отделы и т. д.).

| Принято считать, что в условиях федерации, как на уровне центра, так и территориальных частей присутствуют основные структурные элементы государства: законодательная, исполнительная, судебная власть, другие части государственного аппарата и т. д. При этом наличие данных элементов гарантировано нормами конституционного права, которые не могут быть произвольно ликвидированы центральной властью. |

В федеративных государствах действуют высшие федеральные органы власти и высшие органы власти на уровне субъектов федерации, т. е. существуют два уровня государственной власти – федеральный и региональный. Полномочия органов власти обоих уровней имеют конституционное или иное законодательное разграничение. Для федераций характерно наличие двойной правовой системы, нередко двойного гражданства, двухпалатного парламента, одна из палат которого представляет интересы субъектов федерации, а вторая – общенациональные интересы. Выделяется три наиболее известные формы федерации: договорная, централистская и кооперативная. При этом следует подчеркнуть, что конкретные формы федерации постоянно меняются, отражая различные варианты взаимоотношений между федеральной властью и субъектами федерации.

Договорная форма федерации рассматривает федерацию как объединение государств, передающих на основе договора некоторые права новообразованным центральным органам власти. Централистская форма федерации предполагает, что вся социально-экономическая и политическая жизнь в отдельных частях государства должна осуществляться на основе решений федеральных органов. Кооперативная форма федерации основывается на социально-экономическом сотрудничестве между федеральным центром и субъектами федерации.

В мире сложились два основных принципа построения федерации – национально-территориальный и территориальный. Известны две формы образования федераций: на основе союза и на основе автономии субъектов федерации. Принято считать, что большинство федераций, созданных первоначально на основе союза, с течением времени в ходе процессов централизации превратилось фактически в федерации, основанные на автономии субъектов, не имеющих права выхода из ее состава. В последние годы используется качественно новое понятие «европейский федерализм». Это – особая форма политического союза государств Западной Европы, где политическая интеграция основывается на слиянии государственных структур в более широкую межгосударственную общность с созданием новых институтов власти и передачей им части суверенных прав национальных политических органов. Наибольшее число федераций в Европе – семь. В Азии существуют четыре федеративных государства. На Американском континенте создано шесть федераций. В состав США наряду с 50 штатами входят федеральный округ Колумбия, свободно присоединившееся государство Пуэрто-Рико, некоторые другие островные территории, не имеющие статуса штата. Кроме них в Латинской Америке были другие мелкие федеративные островные образования в Карибском бассейне, и почти все они распались. Четыре федеративных государства существуют в Африке и три в Океании.

Конфедерация объединяет самостоятельные государства для решения общих актуальных проблем (военных, энергетических, финансовых и др.). Это временный межгосударственный союз, образованный на основе международного договора, члены которого полностью сохраняют свой государственный суверенитет. К основным признакам конфедерации относят:

1) отсутствие единой территории;

2) неограниченное право выхода из союза;

3) центральное правительство зависит от правительств независимых государств, поскольку содержится на их средства;

4) финансовые средства на общие цели, единую политику формируются из взносов членов союза;

5) вооруженные силы конфедерации находятся под общим командованием;

6) общая согласованная международная политика не исключает самостоятельной позиции членов конфедерации в конкретных вопросах;

7) юридически все члены равноправны, но реально приоритетную роль в конфедерации играет государство с более высоким военно-экономическим потенциалом.

Конфедерации обычно недолговечны – они либо распадаются, либо трансформируются в федерацию. В мире насчитывается 24 федеративных государства, включая Швейцарскую Конфедерацию.

В основе построения территориальной системы управления лежат следующие принципы:

– комплементарности, характеризующийся установкой на непрерывность в структуре власти, создание условий равномерного распределения властных функций в разрезе всей вертикали управления по различным территориальным уровням на основе выделения иерархии властных полномочий как «сверху», так и «снизу»;

– субсидиарности, определяющий процедуру распределения и перераспределения полномочий между управленческими уровнями государственной власти в целях обеспечения устойчивой последовательности исполнения властных полномочий управленческими органами и порядка распределения ответственности этих органов перед населением в двух измерениях: вертикальном (распределение властных полномочий между уровнями власти «снизу - вверх» или «сверху - вниз») и горизонтальном (распределения полномочий между ветвями власти) на региональном или местном уровнях;

– суверенности, предполагающий наличие фактической независимости как существенного признака государства и означает «верховенство и независимость власти, подчиненной праву, монополию на принуждение в рамках государственных правомочий и независимости государства в рамках международного правопорядка»;

– демократизма, который исходит из необходимости активного участия населения в принятии решений государственного и муниципального значения;

– гомогенности, сущность которого проявляется в соответствии и соподчиненности законодательства субъектов РФ федеральному законодательству.

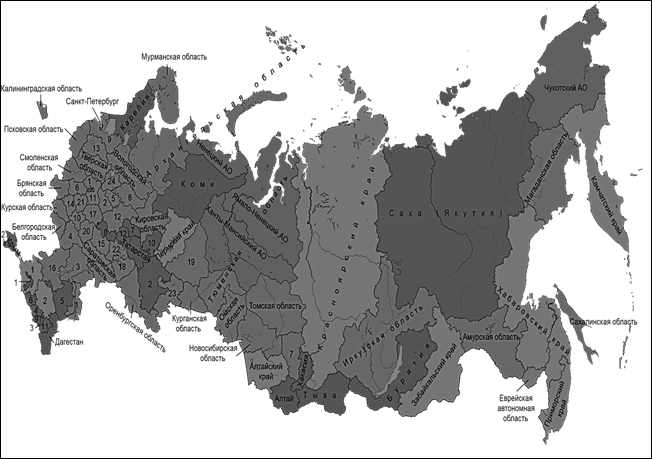

Территориальная организация публичной власти, как правило, в федеративных государства включает в себя три уровня: федеральный, субъектов федерации (региональный уровень), муниципальный (уровень местного самоуправления). В субъектах Федерации государственную власть осуществляют образуемые ими органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Россия – федерация, которая включает наибольшее в мире число субъектов – 85.

На федеральном уровне система органов государственной власти включает в себя: Президента РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, а также федеральные органы исполнительной власти и суды РФ. Согласно Конституции РФ 1993 года, федеративное устройство страны основано на её государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии и самоопределении народов РФ.

Для осуществления публичных функций управления на местах существует локально–территориальное деление. Локально-территориальное деление – это разделение территории государства на внутренние локальные территории, в рамках которых осуществляются публично–властные функции и создаются органы публичного (государственного и муниципального) управления. Существует несколько видов локально-территориального деления: общее, функционально–отраслевое, экономическое, чрезвычайное.

Общее локально-территориальное деление – это разделение территории государства на внутренние локальные территории, в рамках которых создаются и осуществляют свою деятельность органы власти общей компетенции. В настоящее время административно–территориальное деление в узком смысле – это разделение территории субъекта РФ на территориальные единицы, в рамках которых осуществляется государственное управление. Функционально – отраслевое локально – территориальное деление – это разделение территории государства на внутренние локальные территории, в рамках которых создаются и осуществляют свою деятельность отраслевые или межотраслевые органы власти (военные округа, пограничные округа, водные бассейны). Федеральные округа также являются функционально–отраслевыми локально–территориальными единицами. Чрезвычайное локально-территориальное деление используется, когда на тех или иных территориях необходимо временно ввести режим управления, отличный от общеустановленного. Например, чрезвычайное положение на территории проведения контртеррористической операции.

В качестве региона может выступать как отдельный субъект РФ, так и объединение нескольких субъектов. В состав РФ входят 85 субъектов РФ: республики, края, области, автономная область, города федерального значения, автономные округа.

Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан (Башкирия), Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия–Алания, Татарстан (Татария), Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чеченская, Чувашская (Чувашия), Республика Крым;

Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Краснояр-

ский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский;

Области: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская, Читинская;

Автономная область: Еврейская автономная область;

Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь;

Автономные округа: ХантыМансийский–Югра, Чукотский, Ямало–Ненецкий, Таймырский (Долгано–Ненецкий).

В 2000 году в РФ были образованы федеральные округа: Центральный,

Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В 2010 из состава Южного федерального округа выделен Северо-Кавказский федеральный округ, а в 2014 году в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации – Крымский.

Рисунок 3 - Федеративное устройство России по состоянию на 21 марта 2014 года с учётом Республики Крым и города Севастополя.

С понятием «субъект управления» тесно связанное понятие «организационная структура управления». Основная задача организационной системы состоит в том, чтобы координировать деятельность людей и создавать условия для ее осуществления. По уровню в иерархии управления организационные системы разделяют на общегосударственные, межотраслевые, межрегиональные, отраслевые, региональные (субъектов РФ), муниципальные, внутренние организационные системы организаций и предприятий.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Конституцией РФ устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) вопросов местного значения (далее – ВМЗ) исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций (табл. 3).

Таблица 3 – Основные термины и определения в сфере МСУ

| Термин | Определение |

| Сельское поселение | Один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные ОМСУ |

| Городское поселение | Город или поселок, в которых МСУ осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные ОМСУ; |

| Поселение | Городское или сельское поселение |

| Муниципальный район | Несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление (далее - МСУ) осуществляется в целях решения ВМЗ межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные ОМСУ, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые ОМСУ федеральными законами и законами субъектов РФ |

| Городской округ | Городское поселение, которое не входит в состав муниципального района, ОМСУ которого осуществляют полномочия по решению ВМЗ муниципального района, могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые ОМСУ федеральными и законами субъектов РФ |

| Городской округ с внутригородским делением | Городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы внутригородские районы как внутригородские МО |

| Внутригородской район | Внутригородское МО на части территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой МСУ осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные ОМСУ |

| Внутригородская территория (внутригородское МО) города федерального значения | Часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления |

| Муниципальное образование (МО) | Городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения |

| Межселенная территория | Территория, находящаяся вне границ поселений |

Продолжение таблицы 3

| Вопросы местного значения (ВМЗ) | Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом осуществляется населением и (или) ОМСУ самостоятельно |

| ВМЗ межпоселенческого характера | Часть ВМЗ, решение которых осуществляется населением и (или) ОМСУ муниципального района самостоятельно |

| Органы местного самоуправления (ОМСУ) | Избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом МО органы, наделенные собственными полномочиями по решению ВМЗ |

| Депутат | Член представительного органа |

| Должностное лицо местного самоуправления | Выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно распорядительными полномочиями по решению ВМЗ и (или) по организации деятельности ОМСУ |

| Выборное должностное лицо местного самоуправления | Должностное лицо МСУ, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо представительным органом МО из своего состава или на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа МО, и наделенное собственными полномочиями по решению ВМЗ |

| Член выборного органа местного самоуправления | Лицо, входящее в состав ОМСУ, сформированного на муниципальных выборах (за исключением представительного органа МО); |

| Лицо, замещающее муниципальную должность | Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса |

| Благоустройство территории поселения (городского округа) | Комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории |

| Муниципальный правовой акт | Решение, принятое непосредственно населением МО, либо решение, принятое ОМСУ и (или) должностным лицом МСУ по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ОМСУ федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям ОМСУ и (или) должностных лиц МСУ, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории МО, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер |

| Административный центр сельского поселения, муниципального района | Населенный пункт, в котором в соответствии с законом субъекта РФ находится представительный орган соответствующего МО |

В законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении ОМСУ, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением МСУ. Граждане РФ осуществляют МСУ посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные ОМСУ (комиссионные). Граждане имеют равные права на осуществление МСУ независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям (ст. 3.).

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, границы МО устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими требованиями:

1) территория субъекта РФ разграничивается между поселениями. Территории с низкой плотностью сельского населения могут не включаться в состав территорий поселений;

2) территории всех поселений, за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью населения и (или) на территориях упраздняемых поселений межселенные территории входят в состав муниципальных районов;

3) территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

4) в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

5) в состав территории городского поселения могут входить один город или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями);

6) в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения – более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения – менее 3000 человек каждый);

6.1) законы субъектов РФ, устанавливающие и изменяющие границы поселений, должны содержать перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений;

7) сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения;

8) в соответствии с законами субъекта РФ статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта РФ и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек;

10) административным центром муниципального района может считаться город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в границах муниципального района;

11) границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального района – с учетом транспортной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в соответствии с законами субъектов РФ могут не применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях;

12) территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения;

13) территория поселения не может входить в состав территории другого поселения;

14) территория городского округа не входит в состав территории муниципального района;

15) границы муниципального района устанавливаются с учетом необходимости создания условий для решения ВМЗ межпоселенческого характера ОМСУ муниципального района, а также для осуществления на всей территории муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ;

16) территория поселения должна полностью входить в состав территории муниципального района.

Разделение населенных пунктов, влекущее несоответствие границ и (или) статуса муниципальных образований, существующих на день такого разделения и должно осуществляться одновременно с изменением границ и (или) преобразованием таких МО. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом субъекта РФ при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения ОМСУ городского поселения установленных статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ ВМЗ городского округа и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ, а также при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения ОМСУ прилегающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных районов) установленных статьей 15 ФЗ № 131-ФЗ ВМЗ и осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, с учетом перспективы развития, подтвержденных генеральным планом данного городского поселения.

К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся территории субъектов РФ, отдельных муниципальных районов, плотность сельского населения в которых более, чем в три раза ниже средней плотности сельского населения в Российской Федерации. Их перечень утверждается Правительством РФ, в том числе по представлению органов государственной власти субъектов РФ, и может изменяться не чаще одного раза в пять лет.

К территориям с высокой плотностью сельского населения относятся территории, плотность сельского населения в которых более, чем в три раза выше средней плотности сельского населения в Российской Федерации. Их перечень утверждается Правительством РФ, в том числе по представлению органов государственной власти субъектов РФ, и может изменяться не чаще одного раза в пять лет. При изменении границ между субъектами РФ требования статьи 12 не применяются. В этом случае изменение границ, преобразование, упразднение МО, связанные с изменением границ между субъектами РФ, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов РФ (часть 3 статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ) (табл. 4).

Таблица 4 – Механизмы изменения границ субъектов РФ и МО

| Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований | Осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия населения поселения и городского округа, выраженного представительным органом соответствующих поселения и городского округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус МО одновременно с изменением административно-территориального устройства субъекта РФ, в результате которого происходит объединение города, находящегося на территории городского округа, и города (поселка), находящегося на территории городского поселения и являющегося его административным центром |

| Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений | Осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования Разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительным органом муниципального района. Разделение внутригородского района, влекущее образование двух и более внутригородских районов, осуществляется с учетом мнения населения в соответствии с уставом разделяемого внутригородского района и с согласия населения городского округа, выраженного его представительным органом. |

| Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением | Осуществляется с согласия населения данного поселения и городского округа с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения населения муниципального района, из состава которого исключается указанное поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований, наделяется законом субъекта РФ статусом внутригородского района. |

| Выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским делением | Осуществляется с согласия населения городского округа с внутригородским делением и муниципального района, в состав которого будет входить указанная территория, в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения населения внутригородского района, его уставом. Внутригородской район, выделяемый из городского округа с внутригородским делением, наделяется законом субъекта РФ статусом городского или сельского поселения. |

| Упразднение поселений | Осуществляется законом субъекта РФ по инициативе населения, ОМСУ, органов государственной власти субъекта РФ или федеральных органов государственной власти. Упразднение осуществляется с учетом мнения населения муниципального района, выраженного его представительным органом. Закон субъекта РФ об упразднении поселения не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам ОМСУ и проведения местного референдума. Его территория на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях входит в состав муниципального района в качестве в состав поселений, имеющих общую границу с упраздняемым поселением |

| Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях | Осуществляется законами субъектов РФ по инициативе населения, выдвинутой на сходе граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на межселенных территориях, ОМСУ, органов государственной власти субъектов РФ, федеральных органов государственной власти |

Процесс разграничения полномочий до конца не завершен. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления представлены на рис. 4.

| ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ |

| 1. Правовое регулирование |

| - по предметам ведения Российской Федерации и в пределах полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ; - прав, обязанностей и ответственности федеральных органов государственной власти и их должностных лиц, органов государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц в области местного самоуправления; - прав, обязанностей и ответственности граждан, органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов местного значения; - прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены федеральными законами в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; - в случае противоречия федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы местного самоуправления, Конституции РФ применяются Конституция РФ и положения Федерального закона № 131-ФЗ. |

| 2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий федеральными органами государственной власти в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления (допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом № 131-ФЗ и другими федеральными законами). |

| ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ |

| 1. Правовое регулирование - вопросов организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных федеральным законом; - прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными законами; - прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъектов РФ, а также в пределах полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ; - прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены законами субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом; - в случае противоречия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы местного самоуправления, Конституции РФ, федеральным законам применяются Конституция РФ и положения ФЗ № 131-ФЗ. |

| 2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти субъектов РФ в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления (допускается только в порядке, установленном Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, Федеральным законом № 131-ФЗ, другими федеральными законами и законами субъектов РФ). |

Рисунок 4 – Полномочиям органов государственной власти в области местного самоуправления (статья 6 Федерального закона № 131-ФЗ)

Достаточно большой круг властных полномочий, оказывающих существенное влияние на социально–экономические процессы и инвестиционный климат в регионах, осуществляется территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. К ним относятся: лицензирование установленных видов предпринимательской деятельности; контрольно–надзорные полномочия; предоставление государственных услуг в сфере образования, здравоохранения и других сферах; управление государственным имуществом и природными ресурсами; государственный учет недвижимого имущества, государственная регистрация прав на него, осуществление всех видов правоохранительной деятельности.

Полномочия федеральных органов государственной власти в области МСУ (рис. 4) в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 176-ФЗ положения части 6 статьи 7 применяются в отношении:1) городских округов, являющихся административными центрами субъектов РФ, – с 1 января 2015 года; 2) муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий городов федерального значения – с 1 января 2016 года; 3) иных муниципальных образований – с 1 января 2017 года.

В целях организации взаимодействия ОМСУ, выражения и защиты общих интересов МО в каждом субъекте РФ образуется совет МО субъекта РФ. В целях организации взаимодействия и представления интересов в федеральных органах государственной власти и организации сотрудничества МО с международными организациями и иностранными юридическими лицами, советы МО субъектов РФ могут образовывать единое общероссийское объединение МО иные объединения МО на добровольной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения ВМЗ могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами представительных органов МО. В этих же целях ОМСУ могут заключать договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями ОМСУ.

Поэтому региональная территориальная политика государства представляет собой сложный комплекс правовых, финансово–экономических, институциональных и организационных государственных мер.

2015-10-13

2015-10-13 724

724