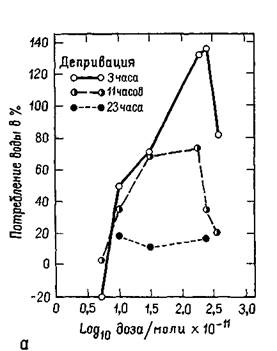

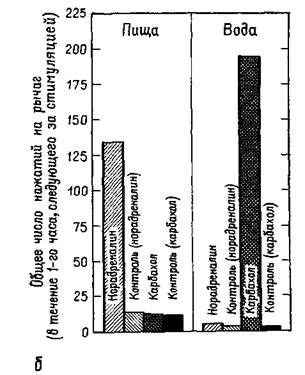

Амигдала, с изучения которой начались наши эксперименты, является одной из структур, откуда идут волокна в латеральную гипоталамическую область пересечения нервных путей. Ее функции в регуляции питания и питья продолжают тщательно изучаться. Хотя инъекции малейших доз некоторых химических агентов (оказывающих адренэргическое или холинэргическое действие) в гипоталамический центр насыщения могут вызвать или остановить еду и питье (в зависимости от характера химического агента), такие же инъекции в амигдалу никакого эффекта не вызывают. Но если еда или питье уже начались, введение тех же самых химических агентов может изменить количество съеденной пищи или выпитой воды (Grossman, 1966; рис. Х-бб). Были установлены ясные количественные соотношения между дозой вводимого вещества и количеством поглощенной воды (Russel et al., 1968; рис. Х-ба), а кривая, характеризующая эти соотношения, напоминает многие кривые порогов, установленные в психофизических экспериментах, проведенных со зрительной и слуховой модальностями. Таким образом, психологические процессы экстероцептивных и висцеральных ощущений имеют много сходного.

|

|

|

Это совпадение, вероятно, не случайно. Однажды мне довелось обследовать некоторых больных с двусторонним удалением медиальной части височного полюса, включая амигдалу. Эти больные, так же как их двойники среди обезьян, ели значительно больше, чем нормальные люди, и их вес превышал нормальный на сто фунтов. Наконец, я спросил одного такого больного, как же он себя чувствует, постоянно ощущая голод. Но к моему большому удивлению, ожидаемого ответа не последовало. Одна больная, которая после операции прибавила за год в весе более чем сто фунтов (45 кг), была обследована во время завтрака. Была ли она голодна? Она ответила: «Нет». Хотела ли бы юна съесть кусок мяса, сочный бифштекс? Она ответила: «Нет». А хотела ли бы она шоколадную конфету? Она хмыкнула, но, когда конфету ей не дали, больше к этому предмету не возвращалась. Несколько минут спустя, когда обследование закончилось и открылись двери общей комнаты, она увидела других больных, завтракавших за длинным столом. Больная бросилась к столу, растолкала других больных и начала набивать едой рот обеими руками. Ее немедленно позвали в кабинет и повторили вопросы, относящиеся к еде. Были получены те же самые отрицательные ответы даже после многозначительного противопоставления этих

Рис. Х-6. А — отношения между изменением потребления воды и дозой карбахола (холин-эргетика), вводимого в амигдалу при трех уровнях водной депривации. Чтобы избежать отрицательных логарифмов, шкала по абсциссе представлена в молях ХЮ~" (RusselJ et ai., 1968);

|

|

|

Б — влияние адренэргической и холинэргической стимуляции гипоталамуса у сытых крыс на скорость нажатий на педаль для получения пищевого и водного подкрепления по программе с варьирующим около 30 сек интервалом.

Контрольные уровни определялись в течение одночасового периода перед каждой стимуляцией (см, Grossman^

1962^.

1 4 16 64 256

Число нажатий на рычаг за кажЗую пищбую пилюлю

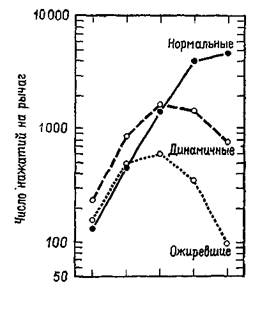

Рис. Х-7. Среднее число нажатий на рычаг (за каждые 12 чалов) у нормальных, ожиревших (поздняя стадия гиперфагии) и динамичных (до ожирения, ранняя стадия гиперфагии) животных в зависимости от числа нажатий, необходимых для получения пищевого шарика (Teitelbaum, 1957).

ответов ее недавнему поведению за столом. Повреждение мозга каким-то образом ослабило у больной ощущение голода и насыщения, и это ослабление сопровождалось чрезмерной едой.

Пока мы плохо понимаем, как происходит такое нарушение. Тем не менее этот пример ясно показывает, как нелепо предполагать, что между определенным типом поведения и инстроспек-тивным отчетом о нем существует прямое соответствие. Должны ли мы сказать, что больная ощущала голод, потому что она жадно ела, несмотря на ее отрицание наличия голода? Или мы должны рассматривать ее утверждения как истинные и искать объяснение ее неумеренной еды в чем-то другом? Этот парадокс может быть разрешен, если, как и в предыдущих главах, посвященных экстероцептивным ощущениям, мы будем считать, что поведение складывается из нескольких процессов, одним из которых является ощущение от своего состояния, описываемое в отчете испытуемого.

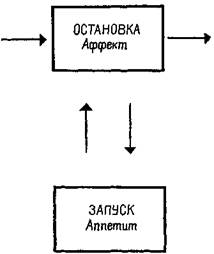

Рис. Х-8. Механизмы «остановки» и «запуска» (Stop and Go) в терминах схемы Т—О —Т —Е.

Аналогичный парадокс возникал перед исследователями функций гипоталамуса. Выше уже отмечалось, что, когда разрушения производились в области вентромедиального ядра гипоталамуса, оперированные крысы ели значительно больше контрольных и толстели. Но это еще не все. Хотя крысы с таким повреждением гипоталамуса ели больше, когда еда была вполне доступной, они в меньшей степени активно искали пищу, когда появлялись какие-либо препятствия (Miller, Bailey and Stevenson, 1950; см. также рис. Х-7). Было также обнаружено, что, чем вкуснее еда, тем больше ее съедают оперированные животные (Teitelbaum, 1955). Это наводит на мысль, что у оперированных животных больше не «влечение» к еде, а они более «разборчивы», нежели контрольные крысы. Результаты экспериментов, проведенных Кресном (1962) и Гроссманом (1966), усугубили парадокс: электрическое раздражение вентромедиального ядра вызывает прекращение поглощения пищи и воды у голодных крыс, а химическое раздражение холинэргического механизма вызывает топанье ногами (у песчанок, личное сообщение Глик-мана) и агрессивность, если животное рассердить (King and Hoe-bel, 1968). Гроссман коротко обобщил эти результаты в следующем утверждении: медиальный гипоталамус управляет изменениями висцеральных ощущений, а не потребностей. Но здесь мы снова сталкиваемся с нашей прежней дилеммой. Если медиальный гипоталамический механизм не связан с мотивацией, как же в таком случае возникает потребность в еде, питье и т. д.? Ответ

на этот вопрос дают эксперименты. Вентромедиальная и латеральная гипоталамические области составляют две части одной" системы: латеральная часть является механизмом, «запускающим» питание (удаление ее ведет у крыс к голоданию), а медиальная часть является тормозящим механизмом (рис. Х-8). Парадокс разрешается, если предположить, что процессы, которые выключают организм из активного состояния, также генерируют соответствующие ощущения. Таким образом, становится яснее важнейшее различие между мотивацией и эмоцией: термин «мотивация» можно относить только к потребностям, «запускающим» процессам (тем, которые объединяются в латеральной гипоталамической области), а термин «эмоция» — к действию аффективных, «останавливающих» или насыщающих процессов, восстанавливающих равновесие.

|

|

|

Многие из этих положений развиваются в следующей главе. Здесь же отметим только, что объяснения — те объяснения, с помощью которых ученые могут осмыслить полученные данные, — сформулированы в терминах изменения висцеральных ощущений, потребностей (мотивов) и аффектов (эмоций), получаемых в результате разрушения мозга. Выводы об этих изменениях в ощущениях мы делаем на основе наблюдаемых нейропси-хологических данных, но при объяснении экспериментальных результатов следует учитывать не только поведенческие, но и многие другие (например, нейрологические) факты.

РЕЗЮМЕ

Эксперименты, проведенные для уточнения функций рецеп-торных ядер мозга, привели к целому ряду загадочных парадоксов, которые не могли быть разрешены до тех пор, пока описание результатов осуществлялось на субъективном языке ощущений. Для каждой из рецепторных функций были установлены мотива-ционный, «запускающий», и эмоциональный, «останавливающий», механизмы. «Запускающие» процессы выражаются через элементарные потребности, а процессы «остановки» — через аффекты.

Г л а в а XI

ИНТЕРЕСЫ, МОТИВАЦИЯ И ЭМОЦИИ

2015-10-16

2015-10-16 307

307